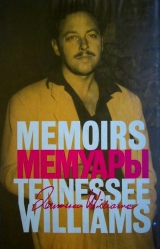

Текст книги "Мемуары"

Автор книги: Теннесси Уильямс

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)

Направление моей жизни было – отстранение от общественных и сексуальных контактов, не по сознательному выбору, но вследствие все более и более глубокого погружения в разрушенный мир своего «я».

Я достиг самой низкой точки этого долгого периода депрессии, начав жить совершенно один. Я перестал ориентироваться во времени и пространстве, но инстинкт вел меня в Новый Орлеан, и я предпринял последнюю попытку в одиночку обрести себя. В то время я еще предпринимал такие попытки – обреченные на провал. Мне кажется, депрессию можно назвать «клинической», когда жертва ее перестает двигаться, перестает есть и мыться. Я никогда не опускался до такой степени, но, несмотря на мои попытки продолжать жить, осознавал привлекательность смерти. Самым болезненным аспектом депрессии была почти полная невозможность разговаривать с людьми. Пока ты можешь общаться с кем-нибудь, кто симпатизирует тебе, у тебя остается шанс на спасение.

К моменту возвращения в Новый Орлеан я дошел уже до мутизма [78]78

Невозможность разговаривать, возникшая вследствие физического дефекта, сознательного отказа или психогенной заторможенности.

[Закрыть]. И тем не менее честно, хотя и почти безнадежно, пытался найти выход из положения.

Через кого-то, точно не помню, я нашел идеальное место, чтобы предпринять эту последнюю попытку. Мне помогли снять на шесть месяцев симпатичный розовый домик с белыми ставенками на Дофин-стрит в старом квартале. Он был восстановлен и красиво декорирован покойным ныне Клеем Шоу и был одним из маленьких домиков, выходивших фасадами на Дофин и Сент-Луис-стрит, образующих букву «Г» вокруг чудесного патио с плавательным бассейном – у каждого домика был еще и свой собственный садик. Погода была солнечной, но нежаркой; дружелюбная черная девушка каждый день приходила убирать; но несмотря на все эти благоприятные условия, я сумел превратить это в нечто психологически столь устойчивое, как «Нора»Кафки.

Каждое утро я пытался писать – это было также трудно, как пытаться говорить.

Через две или три недели каким-то оставшимся у меня в Новом Орлеане знакомым удалось убедить меня устроить прием – самое пагубное и нелепое событие, когда-либо удостаивавшееся названия «прием».

По этому случаю был накрыт стол, и почти все, кого я знал в городе, были приглашены. Я едва мог приветствовать их, мало кого узнавая. Я сидел в уголке и смотрел на них будто издалека.

Видите, как трудно писать о депрессии такой глубины?

Кто-то порекомендовал мне психиатра. Я ходил к нему ежедневно, но как только открывал дверь в кабинет, восклицал: «Я Слишком болен, чтобы говорить, я панически боюсь… Пожалуйста, дайте мне зеленую бутылочку».

В «зеленой бутылочке» была жидкость, легкое снотворное. Она снижала уровень паники, но все равно не позволяла мне говорить.

Я не вполне уверен в последовательности тех или иных событий во время этого ужасного периода депрессии.

Помню, что время от времени возвращался в свою очаровательную квартиру на Восточной шестьдесят восьмой улице. Раз в сутки я выходил в маленькую бакалею за углом, на Лексингтон-авеню, купить коробку макарон. Это была моя единственная еда, еда в одиночку, за весь день, и, кажется, я даже не сдабривал ее никаким соусом.

Я не отвечал на телефонные звонки и на вызовы снизу – сам звонок располагался на кухне возле репродуктора.

Двум дамам удалось нарушить мое полное уединение. Одна из них была далекая родственница – по мужу – Нэн Ланир. Она так долго звонила внизу, в подъезде, что кто-то из жильцов впустил ее. Нэн подошла к моей двери и стучала и кричала так настойчиво, что в конце концов я впустил ее. Она посмотрела на меня и сказала: «Том, ты спал?»

– Здесь? Насколько помню, ни секунды.

Она назвала мне фамилию психиатра и отправила к нему. Психиатр измерил мне давление. Оно было таким низким, что до сих пор не пойму, как мне удалось осилить хотя бы один пролет лестницы к его кабинету. Врач сделал мне укол, чтобы поднять давление. Потом он прописал мне таблетки доридена и мелларила, велев принимать на ночь по две таблетки доридена и по одной пятисотмиллиграмовой таблетке мелларила. И пообещал, что они помогут мне уснуть. Что и случилось.

Вторая посетившая меня дама была другом более счастливых времен – я с ней познакомился во время плавания из Европы. Она была высокой, статной, обладала исключительно приятным голосом. По каким-то причинам фамилию ее я вспомнить не могу. Я думаю о ней, как об Элеоноре Аквитанской, и использовал кое-какие ее черты, переписывая некоторые из пассажей «Камино реал» для роли Маргариты Готье. Она жила в Балтиморе и занимала там исключительно высокое общественное положение.

Однажды вечером она проникла в мое убежище на Восточной шестьдесят восьмой улице – тем же способом, что и Нэн.

Я узнал ее голос за дверью и впустил ее.

– Я не могу говорить, – сообщил я ей.

– И не надо, – ответила она.

Потом она села возле меня на маленьком двухместном кресле абрикосового цвета и длинными тонкими пальцами помассировала мне лоб. Мы не говорили, но ее руки на моей голове позволили мне немного расслабиться.

Через какое-то время эта великая леди позвонила мне из Балтимора и сообщила: «Я умираю, Том».

Я сказал: «Господи, только не это».

– И все-таки я умираю.

В ее голосе не было и следа жалости к себе.

– Это еще не совсем точно, – добавила она, – и я прошу вас молиться, чтобы это случилось поскорее, как можно скорее.

Она умерла вскоре.

За свою жизнь мне довелось встретиться с несколькими героическими личностями.

Может быть, из-за трагических обстоятельств ее смерти – нет, так писать нельзя, это наиболее восхитительный и благородный вид смерти, когда по телефону информируешь своих старых друзей, думая больше об их реакции, чем о своей собственной смертельной болезни – я забыл фамилию этой леди и помню ее только как Элеонору Аквитанскую; а может быть, потому, что это был страшный удар для меня – и тогда, и теперь.

Во время одного из периодов пребывания в Нью-Йорке мне каким-то образом удалось встретиться с двоюродным племянником моей бабушки Дейкин – Джимом Адамсом. Я убедил его поехать со мной в Ки-Уэст. Понаблюдав за мной там в течение нескольких дней, он сказал: «Том, так нельзя. Мы с моей сестрой Стеллой знаем в Нью-Йорке чудесного психоаналитика; думаю, он может тебе помочь». И мы вернулись в Нью-Йорк.

Там было лучше. Джим нашел нам двухэтажный пентхауз в том же квартале, где находится Сити-центр, и отвез меня к психоаналитику Ральфу Харрису из школы Карен Хорни. Он консультировал меня каждый день, и очень недорого – отнесясь ко мне чисто по-человечески, не только как профессионал. Он даже позволил мне держать рядом с кушеткой бокал, и постепенно я смог начать разговаривать с ним.

Джим занимал верхний этаж пентхауза, я – нижний. Мои новые снотворные таблетки оказывали некое эйфорическое, или гипнотическое, действие, и примерно за полчаса до того, как я засыпал, меня покрывала волна покоя, неистовые бури в голове затихали, как будто у кровати садился ангел небесный.

Мой «каменный век» иногда отпускал меня – как правило, эти периоды совпадали по времени с новыми театральными постановками, все из которых были провальными – из-за моей неспособности справляться с подготовкой к ним и из-за поворота моих работ к новому стилю, к новому творческому миру, к которым ни рецензенты, ни публика приспособиться не могли.

Моя жизнь была неустойчивой. Я переезжал с места на место, часто в компании с моей дорогой Марион Ваккаро – с любовниками я больше не ездил. Помню, что мы были с нею в Танжере – по дороге на греческий остров Родос, и помню наши с нею совместные возлияния.

На Родосе случилась забавная история. Там стоял американский флот, и гавань была празднично иллюминирована огнями военных кораблей. Мы с Марион сидели за столиком прибрежного ресторана на открытом воздухе, и я жаловался ей на отель, в котором мы остановились – Марион называла его «концентрационный лагерь».

– Милая, может, ты сходишь в отель «Роз» и поселишь нас туда?

Марион никогда не отказывала мне в просьбах за все долгие годы нашего знакомства. Пьяной походкой она пошла по дороге к отелю «Роз».

Я сидел за столиком, отупевший от выпитого и смотрел – как ящерица – на привлекательного – и доступного – сошедшего на берег представителя американских военно-морских сил.

Я сидел там, несчастный, очень долго, удивляясь, где черти носят Марион.

В конце концов она вернулась – в очень интересном виде. Перед ее платья промок от чего-то, что, как подсказывало мне обоняние, было мочой.

– Милая, где ты так промокла? – спросил я ее с осторожным благоразумием.

– На полпути к отелю «Роз» мне захотелось пописать, я спустила юбку и пописала на дорогу, и только сейчас заметила, что обоссала всю юбку.

– И что потом?

– Что потом? Пошла в отель «Роз» и попыталась забронировать нам места, но дурак за стойкой сказал, что у них мест нет и не будет в течение ближайших трех месяцев.

– Я понял.

И мы оба начали смеяться.

В шестидесятые годы произошли два события, имевшие большое значение для моей жизни. Менее важным из них был мой альянс с кем-то вроде компаньона-няньки-сторожа, человека большого обаяния, тонкого юмора и пленительной внешности – я дам ему вымышленное имя Райан. Я до сих пор обожаю его, но должен избегать с ним видеться, так как даже короткая и случайная встреча с ним возвращает меня к этому катастрофическому десятилетию моей жизни, к шестидесятым. Нечестно, конечно, ассоциировать его с несчастьями, преследовавшими меня в этот период, когда я еле выжил – период глубокой депрессии и паранойи. Мне кажется, он в моей жизни ближе всех стоит к образу Чанса Уэйна в « Сладкоголосой птице юности», хотя, насколько я помню – а я изо всей силы пытаюсь вспомнить все – сексуальное содержание нашей привязанности было минимальным и выбиралось им.

Более важное событие, произошедшее в середине шестидесятых – я стал пациентом врача, иногда называемого Доктором Неболитом. Я достиг такой стадии депрессии, что тот, кто еще заботился обо мне, постарался мне помочь – этот джентльмен был связан со мною профессионально, поэтому мне лучше опустить его имя. Так вот, он долгое время был пациентом Доктора Неболита, терапия доброго доктора замещала у него в прошлом периоды алкоголизма, и он искренне верил, что этот доктор способен спасти меня. Таким образом, однажды вечером, когда я в состоянии почти полного коллапса вернулся в Нью-Йорк, этот джентльмен, очень озабоченный моим здоровьем, привел меня в кабинет Доктора Неболита, и там мне сделали первый «неболитовский» укол. Должен признаться – я боялся этого укола, но у доктора была магическая аура понимания и сострадания. Он не стал подвергать меня обычным врачебным процедурам, даже не мерил пульс и давление и не заставлял меня заполнять никаких анкет по поводу моей медицинской истории. Он просто посмотрел на меня. Его осмотр был обманчиво небрежным. Он смотрел даже не на меня, а сквозь меня. А потом начал вытягивать шприцем немножечко жидкости из одного пузырька, немного из другого, потом из третьего, а мое напряжение и тревога росли и росли. Проводя свои манипуляции, он не переставал болтать – увещевательным игривым тоном. В конце концов он заставил меня спустить штаны и вколол мне в ягодицу шприц, полный таинственных жидкостей; примерно через минуту произошло чудо. Я почувствовал, что как будто лопнул бетонный саркофаг, окружавший меня, и я стал свободен, как птица.

Джентльмен, который привел меня, уже ушел домой, но присутствовал один юный актер, мой знакомый – он был одновременно и помощником, и пациентом этого доктора. Он отвез меня домой, в пустую квартиру на Восточной шестьдесят шестой – но долгим окольным путем, так как мы заезжали за моим багажом, оставшимся в аэропорту Кеннеди. Я все время повторял: «Боже мой, я чувствую себя великолепно». Потом я спросил юношу, сколько это состояние будет продолжаться. Он грустно улыбнулся и сказал: «Теннесси, об этом лучше не думай».

Сначала я ходил к Доктору Неболиту на уколы, но вскоре он стал давать мне такие стеклянные пузыречки – каждый раз немного не такой, как предыдущий – и я, вставая по утрам, сам себе делал уколы внутримышечно.

Может быть, если бы я отказался от спиртного и от моих ночных снотворных – двух таблеток доридена и одной пятисотмиллиграммовой таблетки мелларила, не говоря уже об утренних барбитуратах, которые я принимал немедленно после внутримышечною укола – то моя встреча с добрым доктором не привела бы к таким печальным последствиям.

Во время моих путешествий – а я путешествовал очень мною – Доктор Неболит высылал мне пузыречки с этим составом, куда бы я ни ехал. Если лекарства прибывали с опозданием на день-два, я начинал впадать в панику, но они доходили до меня, раньше или позже. Они позволяли мне работать. Позволяли мне двигаться. До тех пор, пока… Но об этом позже.

Я возвращаюсь к высокому молодому человеку, которому дал имя Райан.

Я прожил с ним около пяти лет. Познакомились мы в пентхаузе, в двухэтажной квартире, которую я недолго занимал вместе со своим кузеном Джимом Адамсом. Однажды там появились Райан и Майк Стин и куда-то меня повезли – в английской спортивной машине Райана марки «Триумф».

Райан спросил меня, помню ли я первую встречу с ним; я не помнил. Он сказал, что был у меня в гостях с группой друзей еще в пятидесятые годы, и я тогда немедленно прокомментировал красоту его задницы… По крайней мере, весьма похоже на меня…

Вскоре Райан начал захаживать все чаще и чаще – по вечерам. Помню, какие вкусные он делал коктейли «олд-фэшенд» с апельсиновым соком. Помню, как мы вместе слушали последний альбом Билли Холидей «Lady in Satin», и как я был им очарован.

Мне многие говорили, что Райан был самым красивым из моих компаньонов, но могу вас заверить, что наша долгая совместная жизнь больше зависела от его способностей хозяйствовать – а это он умел – чем от каких-то там моих чувств. Он многое вытерпел. Очень нелегко жить с писателем, предпочитающим быть зомби все время, кроме часов работы по утрам. Меня интересовала только работа. Не знаю, хотел я жить или нет – Райану приходилось со всем этим управляться, и, естественно, это было тяжелым бременем.

Райан уделял мне почти все свое время, провожая меня к моему последнему психоаналитику и в АМХ – поплавать. Боюсь, что ему было просто удобно жить со мной, и честно скажу вам – он предложил мне себя всего три или четыре раза за пять лет нашей совместной жизни, и, насколько помню, я не имел никаких других плотских контактов за все время, пока он жил со мной.

Все близкие отношения превращались у меня в стихотворения. В этой «вещице» могли бы быть портреты Райана и меня в таких местах, как Рим, Ки-Уэст, Нью-Йорк; Райана, обнимающего Элизабет Тейлор во время съемок фильма «Бум!»на острове Сардиния. Он был бисексуалом, и очень привлекательным для дам – за исключением леди Марии Сен-Жюст и мисс Эллен Маккул, которые не переносили его слишком красивых и слишком голубых глаз.

(«Господь да благословит твои глаза», – говаривала ему его мать, когда он уходил по утрам на работу.)

Помню одну ночь, когда мы с Райаном жили (в отдельных комнатах) в ужасном здании рядом с небоскребом «Дакота» на Сентрал-парк-уэст. Мы жили на тридцать третьем этаже, и однажды вечером, очень, очень поздно, мне позвонила одна моя подруга, леди, ныне исчезнувшая с моего горизонта – она ушла в мир наркотиков еще несколько лет назад. Она сказала мне, что у нее нет денег, чтобы вернуться к своим родителям. Я предложил ей приехать и взять у меня деньги на такси.

Пробыв у меня всего несколько минут, она попросила дать ей секонал. «Я знаю, у тебя есть».

У меня он был, но я боялся, что она никогда не доберется до своих родителей, если примет еще несколько моих драгоценных «розовеньких». Вместо этого я дал ей пару таблеток милтауна.

В это время со своих традиционных ночных шатаний вернулся Райан. Она молча понаблюдала за ним какое-то время, а потом сказала: «Я должна сказать тебе кое-что по секрету, Теннесси». Мы вышли на ужасный маленький бетонный балкончик, где едва хватало места для двух стульев. Там она сказала мне: «Теннесси, как ты не боишься жить на тридцать третьем этаже с человеком, у которого такие глаза, и с балконом, с которого он может тебя сбросить?»

Будучи сумасшедшим – в то время – я утром позвонил на склад «Морган-Манхэттен» и освободил квартиру от всей мебели; вот так.

Я переехал – один – в отель (как же он назывался?), но через день или два Райан каким-то образом нашел меня и поселился вместе со мною. Я согласился с его переездом. Мы заняли люкс с двумя спальнями. Платой вперед за квартиру на слишком высоком этаже пришлось пожертвовать. По-моему, Райан именно тогда начал меня ненавидеть. Но если это и так, то он умело скрывал свою ненависть. Мы ежедневно гуляли по Манхэттену, ходили по магазинам, обедали в очаровательном французском ресторанчике под названием «L’Escargot», плавали в бассейне АМХ.

Маленький рассказ об одном случае в Италии. Мы проводили там лето, и в Неаполе, в отеле «Эксельсиор», встретились с Нэн Ланир, только что расставшейся с мужем. Втроем мы поехали в Позитано. Мне было трудно ходить – от уколов и таблеток. Мы добрались туда на такси. Все трое сидели на заднем сиденье, рука Райана покоилась на плече у Нэн, женщины очень сексуальной. Он повернулся ко мне и с присущей ему надменностью сказал: «Теннесси, может быть, ты пересядешь вперед, к водителю?»

Он не рассчитал мою реакцию на такое оскорбление.

– Райан, убирайся к черту из машины!

И он убрался…

Я никогда особенно не старался вспомнить то, что было в шестидесятых, что тогда меня оскорбляло. Делали это только театральные критики…

В 1967 году, имея четыреста тысяч долларов аванса от голливудской студии, вместе с Дэвидом Мерриком, бродвейским продюсером, и с Хосе Куинтеро в качестве режиссера, я запустил «Царствие земное»– пьесу с ролью, написанной мною для Морин Степлтон, но сыгранной Эстеллой Парсонс.

Все шло наперекосяк.

Меррик хотел выгнать Куинтеро, но я настоял, чтобы его оставили, и Меррик молча согласился.

В Нью-Йорке спектакль открылся страшным провалом – несмотря на великолепную игру Парсонс и Брайана Бедфорда.

Некоторые предубежденные критики особенно ополчились на пьесу. Говорили, что нечего ждать угрожающего наводнения – надо самим взяться, разрушить этот дом и утопить всех его обитателей.

Странным образом в защиту пьесы выступил Уолтер Керр в своей воскресной колонке – он заметил, что в пьесе прекрасные, забавные герои, и что он надеется, что когда-нибудь я ее перепишу.

Пьеса действительно нуждалась в сокращениях, а дорогой мой Хосе не мог их осуществить. У него было очень тонкое чувство юмора – такое, которое живет в сердцах, полных печали.

Мне кажется, я уже упоминал, что видел прекрасное возобновление «Царствия земного»в далеком маленьком театрике на Западном побережье. Там пьесу сократили до нужного размера, состав исполнителей был прекрасным, а режиссер выявила в ней непристойный, но трогательный стиль и строгое тематическое содержание.

Еще о пьесах шестидесятых – моего «каменного века».

«Фарсовая трагедия», вечер двух одноактных пьес, был поставлен в 1966 году, и снова пресса била в меня изо всех орудий со страшной, безжалостной одержимостью.

Маргарет Лейтон была великолепна в «Гнэдигес фройляйн»,Зоэ Колдуэлл тоже была неплоха. Но эта одноактная пьеса была отвергнута Уолтером Керром – с такой вот уничтожающей строчкой в конце его рецензии: «Черная комедия – не для мистера Уильямса».

Я придумал американскую черную комедию, и уж кому-кому, а ему следовало бы это знать.

С покровительственным сочувствием он отнесся ко второй из двух пьес, « Искалеченные»– работе с потенциалом, но так и не оторвавшейся от земли. Спектакль по ней получился слишком длинным, раздутым и плохо поставленным (режиссером был Алан Шнейдер, маленький ухмыляющийся человечек в красной бейсбольной кепочке). Прошло всего четыре представления под эгидой Чарльза Боудена и Лестера Перски.

В день премьеры я повел Мэгги Лейтон и Майкла Уилдинга к Сарди. Это был акт открытого неповиновения. С нами был Райан, мы шли впереди, и я услышал, как Мэгги говорила Уилдингу: «Бедняжка, он не знает, что его ждет».

Я знал, что меня ждет, но придержал язык..

Я никогда не забуду прекрасную игру Лейтон во « Фройляйн»– как не забудет никто, кто видел ее.

Моя следующая пьеса шестидесятых – «В баре токийского отеля».Я продолжал падать в это время, перед падением всегда говорил: «Я сейчас упаду», и никто, никто никогда не подхватывал меня.

Тогда-то и случилось, в период «каменного века» то страшное утро, когда я, ковыляя, выбрался из спальни в гостиную, забитую телевизионной командой Майка Уоллеса – именно в тот раз Майк сказал: «Упаковываемся, нам тут ничего не светит».

Супружеская пара, продюсировавшая «Бар токийского отеля»,приезжала в Ки-Уэст, и хотя я виделся с ними ежедневно в течение недели, потом совершенно не мог вспомнить ни их визит, ни их планы на постановку пьесы, переданной им Одри.

Дональд Мэдден и Анна Мичэм играли в ней главные роли и были великолепны.

На премьеру приезжали мама и Дейкин Мама сказала мне: «Том, пора тебе поискать другую работу».

О Господи, как мне одиноко сегодня утром. Вы понимаете, что я думаю при этом – я думаю, как много я об этом думаю!

Никого, буквально никого после Фрэнки – за исключением нескольких старых друзей.

Это похоже на жалость к себе – человеческое чувство, которого так трудно иногда избежать, хотя оно отрицает гордость.

Я прожил чудесную и ужасную жизнь и не буду плакать по себе; а вы бы стали?

Кажется, я теряю мать. Когда я позвонил ей два дня назад в ответ на ее странное письмо, умоляющее вернуться домой и забрать ее с собой, все равно куда, я сказал ей, что собираюсь в Новый Орлеан и буду счастлив принять ее там; что Дейкин мог бы посадить ее в самолет, а я бы встретил.

– Ах, Том, я только что вернулась из Нового Орлеана. Я лежала там в больнице Диконесса, и у меня жутко разболелось горло из-за того, что я спала под нестиранными простынями. Поторопись домой, в Сент-Луис.

– Мама, я позвоню Дейкину. Где он может быть?

– В своей адвокатской конторе, я думаю.

– Какой у него там телефон?

– Мне придется подниматься наверх, сынок, чтобы найти его, а я не могу ходить по лестницам.

Конечно, я встревожился. Через помощницу режиссера в Коллинзвиле я нашел номер телефона Дейкина. Его секретарша достаточно холодно сказала, что с Дейкином в настоящий момент поговорить нельзя, но я могу позвонить ему вечером домой, к маме, около шести.

В шесть он сам позвонил от матери. Я сообщил ему, что она сказала мне, что только что вернулась из больницы Диконесса в Новом Орлеане, и спросил его, верна ли эта малопонятная история.

Он ответил мне, что она не была в Новом Орлеане, но только что выписалась из больницы Диконесса в Сент-Луисе.

– И как она?

– Очень слаба. Ей трудно ходить.

Потом к телефону подошла мать и еще раз повторила: «Том, приезжай побыстрее».

Я хочу позвонить сегодня ее врачам и попросить отчета о действительном ее состоянии.

Я так был встревожен вчера, что вечером едва мог играть в Новом Театре.

Если отчет врачей Диконесса будет так плох, как я ожидаю, мне придется ехать в Сент-Луис, которого я боюсь, и это в момент, когда сам еле держусь!

Я считаю, что вчера был мой последний выход в « Предупреждении малым кораблям»; мы прощались также с Хелен Кэррол, поэтому я купил пару бутылок шампанского и после финальных поклонов, стоя перед занавесом, объявил публике, что «сегодня было сотое и последнее представление мисс Кэррол в этой пьесе, и мы хотим высказать свое восхищение ее смелой и прекрасной работой». Потом мы все повернулись к ней – и аплодировали вместе с публикой. Когда занавес упал, мы подняли бокалы с шампанским за Хелен и за ее сестру, посетившую вчерашнее представление – и ее ангажемент закончился на доброй ноте, что, по-моему, очень хорошо, потому что работала она очень здорово, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Сплетничают, что продюсеры не хотели участия Хелен в постановке и сказали ей, что спектакль закрывается, чтобы добиться от нее заявления об уходе; другими словами, этот уход был прекрасно организован руководством, а я чувствую, что эта маленькая женщина достаточно умна, чтобы понимать это, и что ей больно, что ее место заняла Пег Мюррей.

Я знаю, что жестокая необходимость – основа жизни в театре; в театральном мире нет – или почти нет – места сантиментам. Это точное отражение природы. Любой индивидуальностью безжалостно жертвуют ради старых, как мир, соображений выгоды.

После спектакля я поспешил домой. В подъезда меня ждали Джейн и Тони Смиты, Билли Барнс; мы поднялись в мой «викторианский люкс», чтобы сделать запланированный телефонный звонок возмущенной леди Сен-Жюст Домочадцы, отвечавшие по телефону и в лондонском доме, и в загородном поместье Салисбери, ледяным тоном сообщали нам, что «ее милости» нет дома. Я заметил Тони, что начинаю бояться, что у леди «folie de grandeur» [79]79

Мания величия (фр).

[Закрыть]– и он улыбнулся.

Ни мне, ни Билли не удалось дозвониться и в Монреаль – Женевьеве Бюжоль. Я все больше склоняюсь к мысли, что она испугалась « Крика» и Нью-Йорка – и что нам делать теперь, с одним Мерриком и планами выпустить спектакль в конце сентября?

Мы поужинали у Кейси в Гринич-Виллидже, где я слишком много выпил «Марго». По пути домой споткнулся о тумбу, разорвал брюки лучшего своего костюма и разбил колено. Меня начинают сильно пугать эти мои все учащающиеся падения. Колени не успевают заживать.

Мне нужен отдых – и поменьше спиртного по вечерам – чтобы преодолеть растущую усталость, особенно с тех пор, как «преодолеть» стало значить «больше выпить»…

Придя домой, я позвонил маме. Она не сразу подошла к телефону; а сняв трубку, принялась объяснять, что ей «приходится ждать полуночи», чтобы впустить Дейкина и «какую-то чернокожую женщину», которая живет с ним наверху. Это показалось мне совершенно невероятным даже для моего непредсказуемого братца. Я попросил ее передать Дейкину, чтобы он позвонил мне, как только вернется – поскольку она не смогла вспомнить фамилию своего врача.

Дейкин позвонил около полуночи по нью-йоркскому времени. Он посмеялся над обвинениями матери в том, что он живет с «какой-то чернокожей женщиной», дал мне телефон и назвал фамилию маминого врача постараюсь связаться с ним сегодня, чтобы узнать точный диагноз. Дейкин говорит, что она без поддержки может пройти всего несколько шагов – и сознался, удивившись сам – что он с доктором ни разу не разговаривал.

Одним зловещим вечером 1967 года Билл Индж попытался «убрать» меня. Я жил в доме в Хермитс-Глене, под Лос-Анджелесом. В ту странную ночь – приняв таблетки, я уже спал в своей спальне – Райан и еще один парень, которого я буду звать Пэт, подрались. Я проснулся, проковылял в гостиную-кухню, и увидел, что пол залит кровью, а в доме чужой человек, подвергший меня суровому допросу. Мой тогдашний секретарь, из штата Вирджиния, не произнес ни слова, а просто стоял и мыл посуду.

Выяснив, в чем дело, я потребовал, чтобы чужак – как оказалось, это был врач Инджа, посланный им – немедленно покинул мой дом, или я предъявлю ему обвинение в незаконном проникновении в чужое жилище. В конце концов психиатр понял, что ему не удастся ни допросить, ни смутить меня пристальным разглядыванием.

– Позвоните Инджу, – сказал он, – и пообещайте не звонить в полицию.

Я позвонил Инджу, рассказал о том, что произошло в Хермитс-Глене и попросил немедленно приехать и разобраться. Индж высокомерно ответил: «Не могу, я сегодня развлекаюсь».

Я тут же набрал «0» и закричал оператору: «Немедленно полицию в Хермитс-Глен! На мой дом напали, весь пол в крови!»

Психиатр пулей слетел по ступенькам и умчался в своей машине. А Пэт встал на четвереньки и начал счищать пятна крови с ковра.

Выиграв эту схватку, я позвонил Одри Вуд, ненавидевшей Пэта и обожавшей Райана и, задыхаясь, рассказал ей обо всем произошедшем.

– Только что, – сказала она мне, – Райана выпустили под залог из тюрьмы, куда Пэт засадил его, якобы как грабителя. Я велела ему ехать в отель «Голливуд-Рузвельт» и ждать там тебя.

Я в сопровождении полиции покинул свой дом в Хермитс-Глене и поехал в отель, где вскоре встретился с Райаном. На следующий день мы вместе улетели в Манхэттен…

Но я неумолимо шел к психушке, и в 1969 году – в точном соответствии с тем, что написано в тексте «Бара токийского отеля», после моего полета в Токио с Анной Мичэм, когда она рассказала мне, что вышел номер журнала «Life» с сообщением о моей творческой смерти – жизнь моя и на самом деле дала трещину.

Она шла наперекосяк уже несколько лет, но в тот год по ней пошли трещины, сравнимые только с теми, что возникли на Западном побережье после недавнего землетрясения.

Я люблю людей, которые окружают меня здесь, в Венеции, люблю их всех Сильвию Майлс, Джо Далессандро, Пола Моррисси, крошку Энди Уорхола, так похожего на потерявшегося маленького мальчика – потерявшегося во времени.

Моррисси особенно удивляет меня. Мне бы очень хотелось сделать с ним фильм по одному из моих рассказов – может быть, «Двое на вечеринке» —самый подходящий? Попрошу его прочитать этот рассказ. Но я слишком уважаю его, чтобы принуждать к этому.

Надеюсь, морально скоро станет легче, и я смогу быть не один – хочется думать, что два этих желания не противоречат и не противостоят друг другу…

Мне нравится Рекс Рид. С первого момента нашей встречи мы с ним могли общаться друг с другом; боюсь только, что я говорил слишком много, когда он интервьюировал меня для «Esquire». Нет, беру свои слова назад. Я, конечно, не щипал за задницу чернокожего официанта в ресторане «Бреннан», но натуру мою он уловил верно.

Вчера выдался на редкость приятный день. Я проспал почти до самого вечера в люксе уже привычного мне отеля «Эксельсиор» под мягкий неустанный шорох Адриатического моря прямо под моим балконом, потом немного поплавал. Для этого приходится добираться до Лидо, и про воду нельзя сказать, что она такая же прозрачная, как в Средиземном море у Таормины (или была там когда-то). Потом подошло время выпить с Пэт и Майклом Йорком. Билли Барнс все организовал, пока я спал – да, а потом был звонок из Лондона – Мария прилетает завтра, и ее голос по телефону был теплым и бодрым.

Естественно, было и много того, что так раздражает путешествующих в одиночку. Я чувствую себя путешествующим в одиночку даже с целой толпой народа – когда мне не с кем разделить мои комнаты. Я не умею собираться. У меня заняло сорок минут надеть фрак со всем остальным. Брюки, конечно, оказались где-то на дне чемодана, я уже начал проклинать все и вся, думая, что взял только пиджак. Но когда я все нашел инадел свой наряд – рубашку с кружевными манжетами, выглядывающими из рукавов на вполне благоразумную длину, черный галстук, купленный случайно (можно ли вещь купить случайно?) – было еще слишком рано для коктейля, назначенного на шесть часов.