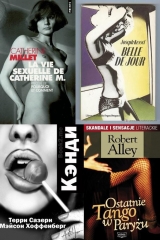

Текст книги "Сексуальная жизнь Катрин М. (сборник романов) (ЛП)"

Автор книги: Роберт Элли

Соавторы: Жозеф Кессель,Терри Сазерн,Мэйсон Хоффенберг,Катрин Милле

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)

Грузовики в этом смысле куда как удобнее – они, среди прочего, снабжены кушеткой. Всякий раз, когда я замечаю на обочине эклектично полуодетых девушек (бюстгальтер высовывается из декольте блузки, блузка не достигает пояса мини-юбки, из-под которой торчат чулки, и т. д.), ожидающих клиента, то не могу не думать о легком упругом движении ноги, которое им неизбежно придется выполнить, для того чтобы вскочить на подножку остановившегося грузовика. Мне хорошо знаком этот толчок, возносящий вас навстречу крепким объятиям двух здоровяков, деликатно подхватывающих вас наверху осторожными жестами людей, привыкших соразмерять движение своих больших тел с узким пространством, в котором им приходится работать. Мне везло больше, чем девушкам на обочинах: я была избавлена от необходимости торговаться и ждать на холоде. К тому же мне не приходилось разоряться на наряды: как правило, на мне было только пальто или плащ, который я распахивала, словно пеньюар, взлетая ввысь. Однажды мне повезло настолько, что, лежа на кушетке в грузовике неподалеку от ворот Отей – так вышло, что грузовик принадлежал компании International Art Transport, одному из крупнейших перевозчиков предметов искусства, – я насладилась по-настоящему изысканными ласками. В тот раз мной занимался только один из двух водителей (второй лишь наблюдал, сначала немного повернув зеркало заднего вида, затем подвинувшись поближе), который по-настоящему поразил меня тем, что продолжал целовать и гладить меня уже после того, как кончил. Я засиделась с ними допоздна и прекрасно провела время.

Любая более или менее узкая кровать, на которой нам приходится лежать свернувшись калачиком, неминуемо уносит нас, как ковер-самолет, в мир детства. Однажды, возвращаясь из Венеции в вагоне второго класса, битком набитом пассажирами, пытающимися во что бы то ни стало вернуться домой невзирая на забастовки, почти полностью парализовавшие движение поездов, нам с Жаком пришлось тесниться на одной из разновидностей такой кровати – верхней полке купе. Многодетная семья взяла нас в заложники, и нам ничего не оставалось, как назваться добровольцами и полезть вдвоем на верхнюю полку, где всегда царит невыносимая жара и куда можно попасть только после демонстрации всем присутствующим серии нелепых акробатических упражнений, предоставив родителям занять две нижние полки и распределить потомство по трем оставшимся. Очутившись под потолком, мы устроились, прижавшись друг к другу, в одной из позиций, от которых ленивое человечество, возможно, не откажется никогда, даже если ему придется забыть о существовании Камасутры, – в положении двух вложенных друг в друга ложек, так что мои ягодицы грелись в выемке, образованной бедрами и животом Жака. Как только погас свет, мы недолго думая спустили штаны, и Жак резко и глубоко погрузил в меня член. Мы трахались долго, в полной тишине, не позволяя себе ни малейшего стона, будь он даже замаскирован под довольный вздох спящего, наслаждающегося прекрасным сном, и в абсолютной – если не считать неуловимых сокращений ягодиц – неподвижности. Всякий, кто хоть единожды пытался ценой неимоверных усилий получить наслаждение в условиях предельно сжатого пространства и навязанной тесноты (общая спальня в интернате или дома и т. п.), понимает, о чем я говорю: удовольствие может быть достигнуто только при условии полной абсорбции в нем гробовой тишины вокруг и недвижности тел, что делает его максимально интенсивным. Неудивительно, что впоследствии многие стремятся воссоздать подобную ситуацию тесноты, а некоторые выбирают для этого самые неожиданные уголки, причем нередко у всех на виду. Лежа на верхней полке, я внимательно вслушивалась в дыхание спящих и замирала всякий раз, когда вагон, резко вздрагивая, грозил нарушить регулярный ритм их сонного сопения. Я, которая без малейших колебаний могла бы задрать юбку на заполненном перроне, если бы Жаку взбрела в голову мысль меня об этом попросить, боялась, что дети, проснувшись, могут понять, чем мы занимаемся в темноте. Несмотря на то что по отношению к тому времени, когда я делила постель со своей матерью, я продолжала быть той, кто под покровом ночи тайно предается несанкционированной деятельности, теперь я играла совсем другую роль – взрослого, могущего позволить себе презрительно отнестись к реакции ребенка. Я не забыла мою детскую стыдливость, воспринимаемую самим ребенком как одно из доказательств своего превосходства над взрослыми и оттого тем более бескомпромиссную. Иначе говоря, я не опасалась неодобрения взрослых, я страшилась суда детей. Я не боялась показать им нечто такое, чего они не должны были видеть в их возрасте, я остерегалась раскрыть перед ними нечто очень серьезное, драгоценное, что-то такое, что не показывают всем подряд без разбора. Мне не раз приходилось иметь дело с отцами и случалось бывать в довольно опасных ситуациях, и дважды я была на волосок от того, чтобы предстать перед детскими глазами в гораздо более беспощадном свете, чем в свое время моя мать с ее поцелуем украдкой в дверном проеме. В первую же ночь, проведенную в доме Робера, – она оказалось, впрочем, последней, – я стала свидетельницей забавных манипуляций: Робер подпер дверную ручку спинкой стула. Помнится, я подумала тогда: «Гляди-ка, как в кино!» Наутро нас разбудила его дочка, сотрясавшая дверь и требовавшая немедленного свидания с отцом, прежде чем отправиться в школу. Дверь не была сломана исключительно благодаря тому, что Робер пообещал немедленно выйти. В другой раз – дело было на каникулах в доме Эрика – сын обратился к нему из-за ширмы, за которую мы укрылись на время сиесты. Реакция Эрика была дьявольски стремительной: он оторвался от моей груди, проворно повернулся на локте, словно откидывая крышку табакерки, и в ярости проорал: «Убирайся немедленно, и чтоб я больше тебя здесь не видел!» Нужно сказать, что оба раза я была на стороне выдворенного ребенка.

Тот, кому на трассе приходилось на мотоцикле обгонять грузовик, знает, что при наличии даже совсем несильного ветра рано или поздно наступает момент, когда воздух сгущается, становится плотным и сжимает вокруг вас свои объятия. Точнее, этот момент наступает, когда, поравнявшись с кабиной грузовика, вы готовитесь вернуться на полосу впереди. Возникает тяга, и завихрения воздушного потока скручивают вас в спираль: то одно, то другое плечо поочередно выворачивается вперед и откидывается назад. Вы превращаетесь в хлопающий на ветру парус. Несколько секунд назад вы без усилий разрезали легко поддающееся пространство, разлетающееся по обе стороны дороги, и вот неожиданно это пространство начинает густеть, оказывать сопротивление, принимается вас теребить и пытается задержать. Я люблю эти ощущения и в состоянии распознать их под самыми разными личинами при самых различных обстоятельствах. Главное – это прикосновение к бьющемуся сердцу сжимающегося и разжимающегося пространства. В таком пространстве – подобном резиновому жгуту, который, податливо растягиваясь в любом направлении, будучи по неосторожности отпущен, может больно ударить держащую его руку, – мы подчинены стремительному переменному ритму и можем лишь на короткое мгновение стать субъектом, обнимающим – пусть только взглядом – окружающий мир, прежде чем снова превратиться в обнимаемый объект. Так происходит, как ни странно это может показаться на первый взгляд, в секс-шопе. Я особенно любила ходить в секс-магазин с Эриком. Пока он занимал продавца своими исключительно детальными – Эрик всегда был в курсе дел и не обходил вниманием ни одну новинку (в особенности это относилось к видеокассетам) – расспросами, я гуляла среди выставленных экспонатов. Первый же образ, первая бросившаяся мне в глаза картинка – вне зависимости от конкретного содержания, будь то лежащая красавица, которая, слегка приподняв голову и оглядывая свое тело, словно раненый на носилках, силящийся разглядеть, не ампутировали ли ему ноги, раздвигает ярко накрашенными ногтями алую плоть; или сидящая на корточках красавица, в классической позе

pin-up,

подпирающая ладонями огромные груди, далеко превосходящие размерами ее голову; или молодой мужчина в костюме и при галстуке, обнаживший член и угрожающе надвигающийся в направлении особы не первой молодости, сидящей на корточках у письменного стола (она, должно быть, адвокат или генеральный директор); или даже культуристы, одетые в теряющиеся среди нагромождения мускулатуры плавки и призванные привлекать гомосексуальную клиентуру, – короче говоря, любое изображение – графическое, фотографическое, кинематографическое, реалистическое (манекен, демонстрирующий мужские трусы в отделе «товары – почтой») или карикатурное (мультипликационный персонаж, стреляющий куда-то струей спермы невиданных размеров), – немедленно производила на меня легко распознаваемый эффект: характерная судорога в нижней части живота. Я листала открытые журналы, придирчиво вертела те, что были запакованы в целлофан… Не правда ли, это чудесно – иметь возможность беспрепятственно возбуждаться у всех на виду, в окружении людей, занятых тем же самым и при этом ведущих себя словно в Доме книги? Не правда ли, их видимая безучастность при разглядывании объектов и фотографий, от созерцания которых у себя дома можно запросто потерять голову, достойна восхищения? В таких случаях мне бывало трудно удержаться от несбыточных мечтаний, и я нередко принималась конструировать свой фантастический мир, где, заскочив в любой магазин, можно было найти порнографические товары, спокойно лежащие среди прочих, и, без стеснения и стыда впившись взглядом в сочные, красочные изображения, отдаться на мгновение жаркой волне, идущей из живота, прежде чем, оказавшись, к примеру, в купе поезда, продолжить, без малейшего замешательства или застенчивости, перелистывать наполненные разбухшими органами страницы. «Простите, не мог бы я позаимствовать у вас журнал?» – «Конечно, конечно…» Ну и так далее. Атмосфера откровенной безмятежности, царящая в секс-шопах, распространялась на общественную жизнь в целом.

Пип-шоу проходит в отдельном зале, вход в который находится позади стойки, и всякий раз, попадая туда, у меня складывалось ощущение, что я приехала в театр с опозданием. Переступив порог, мы попадаем в тускло освещенный кольцевой коридор, по всей длине которого находятся двери, ведущие в «ложи». Отличие от театра заключается в том, что нам нет необходимости давать мелочь на чай билетерше, а, напротив, билетерша – то есть билетер – меняет нам купюры на монеты, необходимые для поддержания в рабочем состоянии окна-экрана, выходящего на сцену, которая располагается в центре круглого зала и где с какой-то потусторонней неторопливостью извивается тело очередной девушки (иногда на ее месте работает пара «мужчина-женщина»). В кабине всегда так темно, что мне ни разу не удалось разглядеть там абсолютно ничего – даже стен, – и это вызывает у меня ощущение, что я парю в пустоте, если не считать едва различимого голубоватого света, один из лучей которого падает прямо на основание члена, верхняя часть которого находится у меня во рту, – таким образом, мое поле зрение ограничено этим морщинистым, усеянным волосами отростком, регулярно погружающемся мне в горло. Иногда Эрик зовет кассира, чтобы обратить очередную купюру в десятифранковые монеты. Я продолжаю наблюдать за тем, что происходит на сцене. Некоторое время спустя до моего сознания постепенно доходит понимание того, что руки, гуляющие по моим обнаженным ягодицам, мне совершенно незнакомы. При этом мне кажется, что и ягодицы, и ласкающие их чужие руки пребывают где-то в отдалении, словно бы также за каким-то экраном. Как только мы закрываем за собой дверь нашей «ложи», то немедленно пускаем в ход руки, ноги и губы, при этом ни на секунду не отрывая глаз от экрана и не прекращая подробного комментария того, что происходит на сцене. Мы сходимся на том, что у девушки исключительно красивое влагалище, а ее партнер не в меру смазлив. Эрик размышляет вслух, и эти рассуждения приводят его к мысли о том, что неплохо было бы посмотреть, как я и наша артистка лижем друг у друга. Я в принципе не против и, подходя к вопросу с практической стороны, интересуюсь возможностью организации такого сеанса после окончания выступления и т. д. Некоторое время спустя в наших собственных топках становится жарко, наша машина дает полный ход, два тела за стеклом постепенно развоплощаются, превращаются в смутную проекцию пляшущих на границе сознания трахающихся в темноте образов.

Наконец склонившаяся за мной тень, резко выдохнув: «Ха!» – наваливается мне на спину.

Фантастический обмен между образами и реальностью в процессе пип-шоу, несомненно, лишен той особенной текучести, свойственной подобным обменам при просмотре видеоизображения в домашней обстановке, когда достаточно на короткое мгновение разжать объятия и, кинув взгляд на экран, найти там предлог для смены позы. Копошение пикселей на экране дробит границу между порожденным ими пространством и пространством, в котором вы реально находитесь, в то время как стекло экрана пип-шоу представляет собой материальную преграду, стену, разделяющую две симметричные вселенные, преодолеть которую возможно, но которая никогда не исчезнет полностью. Еще два фактора, способствующие созданию такого впечатления, достойны упоминания: во-первых, любой порнографический фильм имеет сюжет, каким бы примитивным он ни был, и этот сюжет волей-неволей притягивает внимание, тогда как происходящее за барьером пип-шоу почти не претерпевает изменений; во-вторых, фильм всегда можно запустить по кругу – или, скажем, провести всю ночь с включенным телевизором, – а бездонная кабина ограничена временем, отмеряемым щелчками механизма, приглашающего опустить очередную монету.

Чья память не сохранила воспоминаний о прожорливых ненасытных поцелуях и о сцепившихся в клубок алчных языках, неожиданно обратившихся в жадные мощные щупальца, с легкостью проникающие в самые отдаленные уголки рта, обнимающие губы и всасывающие друг друга в полном согласии с буквальным смыслом всем хорошо знакомого выражения «целоваться взасос»? Не слишком рискуя попасть впросак, можно смело предположить, что с большой долей вероятности с вами это также произошло в темном коридоре, или на тускло освещенной лестничной площадке, или, на худой конец, внизу, у входной двери, там, где обычно на стене висит выключатель, тот самый, кнопку которого вы решили не нажимать. Подросткам, редко располагающим собственным неприкосновенным пространством, особенно часто приходится прибегать к помощи этих полупубличных мест для того, чтобы выплеснуть скопившееся напряжение застоявшейся плоти. Выше я уже упоминала о том, как половозрелые особи, проживающие в высокоурбанизированных зонах, силятся распространить сферу своего интимного влияния на запрещенные для такого рода деятельности ареалы. Сексуальный инстинкт, настойчиво выселяемый многовековым цивилизационным процессом в область запретного и сокровенного, проявляется тем не менее самым неожиданным образом в самых неподготовленных для такого проявления, в высшей мере публичных, всеми посещаемых местах «общего пользования» – не за закрытыми дверями супружеской спальни, но перед открытыми дверями лифта, – там, где тысячелетиями выдистиллированные нормы этикета и правила вежливости достигают апогея прозрачной сдержанности («Добрый день». – «Добрый день». – «После вас». – «Покорнейше благодарю…»). Я сбилась со счета, пытаясь точно припомнить, сколько раз неуклюжие руки мяли мне грудь в точности на том самом месте, где воспитанные соседи придерживали дверь и пропускали меня вперед. По сей день, даже достигнув необходимого возраста и приобретя наконец статус эмансипированной взрослой женщины, я вполне способна временами выказать достаточно мазохистического нетерпения для того, чтобы, усевшись на врезающуюся в задницу рельефную батарею и подтянув колени к подбородку, на темной лестничной площадке, скупо освещенной жидким светом, сочащимся из узкой форточки, сотрясаться, словно мешок картошки, под ударами резвого члена. Принимая все вышесказанное во внимание, нельзя не задаться вопросом о том, не является ли эта взрослая страсть изо всех сил нарушать правила (выбирая для удовлетворения сексуального инстинкта самые неподходящие, неудобные и находящиеся у всех на виду места, среди которых, положа руку на сердце, лестничные клетки представляются мне наиболее безобидными) лишь проекцией более глубокого – назовем его «примитивным» – стремления к нарушению границ, к шалости и, глядя на проблему в таком свете, не представляется ли их «развратность» просто-напросто выражением безобидной инфантильности?

Много раньше того времени, когда мне довелось познакомиться с игрой в сексуально-спортивное ориентирование на тропинках Булонского леса или с развлечениями возле ворот Дофин, вылазки в сопровождении Клода и Генри позволили мне освоиться с практическими азами укромного петтинга – могущими иногда заходить довольно далеко – в подъездах и на лестницах парижских домов. Однажды, под покровом ночи, мы отправились в очередную экспедицию, целью которой было отыскать среди нагромождения неосвещенных зданий нужный дом и квартиру и нанести неожиданный ночной визит одной общей знакомой. Упомянутая знакомая, невзирая на свои художественные влечения и склонность к демонстрации передовых радикальных взглядов, – настоящая буржуа (дома, среди которых мы бродим в темноте, расположены на бульваре Экзельман) и к тому же подружка нашего с Генри «босса». Мы придумали совершенно ребяческий сценарий: отыскав нужную дверь и разбудив объект развлечения, попытаться заслужить прощение бурными ласками. В случае оптимистичного развития мы надеялись, что по крайней мере один из юношей сумеет засунуть в сонное влагалище заспанной хозяйки член и окончательно добиться отпущения грехов. Но для осуществления честолюбивых планов было необходимо выяснить, в каком именно доме проживает ничего не подозревающая жертва нашей экстравагантной выходки. Поначалу мы ищем все вместе, затем самоуверенный Клод, оставив меня и Генри – вне всякого сомнения намеренно – на лестнице только что обшаренного нами сверху донизу дома, переходит к следующему зданию и пускается на поиски в одиночку. Два свойства характеризуют тактильную часть личности Генри – у него чрезвычайно нежные движения и немного задубелые, неуклюжие пальцы, скорее предназначенные для того, чтобы указывать на вещи, чем брать их. Я, в свою очередь, привыкла действовать в лоб. В качестве увертюры мы выбираем поглаживание ягодиц (на мне юбка, под которой больше ничего нет). Генри не слишком отличается от меня телосложением, и мне доставляет удовольствие ухватить его за задницу. Мне вообще приятно иметь дело с малогабаритными мужчинами, которых легко обхватить, и я никогда не обходила их стороной (не стоит думать, однако, что я пренебрегала дюжими мужиками). Гармония масс и уравновешивающие друг друга векторы физических сил, задействованные в объятиях, доставляют мне особенное, ни с чем не сравнимое наслаждение, к которому, вполне возможно, примешивается желание феминизировать мужчину и даже – почему нет – мимолетные всполохи нарциссизма (и он и я получаем в точности эквивалентное удовольствие от поцелуя).

Я надеюсь, что ниже мне удастся адекватно передать состояние эйфории, накатывающей на меня всякий раз, когда мой рот распирает набухший фаллос. Одной немаловажной составляющей этого хмельного счастья является идентификация моего удовольствия с удовольствием, испытываемым партнером. Чем сильнее он корчится, чем громче становятся его стоны и сочнее подбадривающие эпитеты, тем сильнее становится мое впечатление, что он вербализует и проецирует в окружающий мир сладкие муки моего собственного, скрученного невыносимым желанием, влагалища. Сегодня, пытаясь восстановить всю сцену целиком, я вспоминаю комментарий Генри, который поведал, что моя пылкость изрядно его удивила. Но вследствие какого именно простого движения его член оказался в конце концов стиснутым моими губами? Возможно, я просто соскользнула вниз, не разжимая объятий, и упала к его ногам, чтобы затем – по заведенной мной в незапамятные времена привычке – потереться лицом, лбом, подбородком о настырно выпирающий из джинсов бугор, который в такие минуты непременно наводит меня на мысль о несоразмерно огромном штопальном яйце… Потом погас свет, и Генри присоединился ко мне на ковре. Мы устроились в углу лестничной площадки, напротив лифта, крепко прижавшись друг к другу. Я высвободила скрюченный объект из лабиринта пуговиц и застежек и несколькими неторопливыми, точными движениями руки придала ему должную форму. Подготовленный таким образом член приятно взять в рот, чем я без излишней спешки и занялась, склонившись над лежащим телом. Раздался щелчок, включился свет, и я замерла, не завершив движения, затаив дыхание, чувствуя, как испуганное сердце молотом колотится в висках, стучит в груди и разносит зараженную ферментом страха кровь по всему телу, вызывая ответную сладостную пульсацию где-то внизу живота. За вспышкой не последовало никакого движения, и, придя в себя, я обнаружила, что пытаюсь инстинктивно прикрыть рукой не влезающий обратно в штаны член моего сообщника. Ободренные тишиной, мы воспряли духом и поудобнее устроились на ступеньках. Иногда негласные правила траханья – особенно в случае нестандартных ситуаций, не слишком располагающих к бурным ласкам, – могут удивительным образом напоминать правила вежливости: каждый поочередно жертвует собой и целиком отдает свои силы для ублажения партнера, словно два благовоспитанных джентльмена, случайно столкнувшиеся в дверях и принявшиеся раскланиваться, расшаркиваться и расточать друг другу комплименты, которым не видно конца. Пальцы Генри довели мое влагалище до исступления, и я, запрокинув голову на ступеньку и жадно глотая темноту, лежала распластавшись, не в силах сделать ни малейшего движения рукой, все еще сжимавшей член. Затем, разумно полагая, что хорошенького понемножку, я в свою очередь приступала к активным действиям и, сдвинув ноги и повернувшись поудобнее, принималась усердно работать головой. Мы экономили пространство скупыми движениями. Свет на площадке зажигался и гас еще трижды. Всякий раз в обрушивающейся на нас темноте мне мнилось, что мрак накатывает лавиной и хоронит нас в какой-то щели, дыре на стенке бездонного колодца лестничной клетки, а режущий свет хлещет меня по лицу и заставляет отсасывать все быстрее и быстрее. Не могу вспомнить, когда кончил Генри – «днем» или «ночью». Помню только, что мы удивительно похожим образом поправляли и разглаживали помятые одежды – потирая и похлопывая. В тех случаях, когда мы с Клодом отправлялись навестить общих знакомых и мне непреднамеренно доводилось с кем-нибудь наспех перепихнуться, мне бывало трудно, почти невозможно предстать затем перед ним, не испытывая неуловимо-смутного чувства… стеснения. Кажется, мои партнеры также испытывали нечто подобное. Клод поджидал нас внизу, делая вид, что только-только закончил обход соседнего дома. Генри нашел его «странным». Мы отказались от дальнейших попыток отыскать нужную дверь.

Болезнь, грязь

Любая ниша, всякое углубление, пребывая в котором тело испытывает обратно пропорциональную объему окружающего его пространства благодать и тем более наслаждается, чем меньше у него остается степеней свободы, обладает свойством пробуждать в нас тоску по зародышевому состоянию. Высшая же степень наслаждения достигается тогда, когда, укрывшись в нашем тайнике, мы можем ясно ощутить непреодолимое биение физиологической жизни и целиком отдаться неведомой силе, которая тянет нас вниз, поворачивая процесс эволюции вспять. Над этим стоит поразмыслить: вовсе не правилами гигиены обусловлено превращение отхожих мест в изолированные «уголки уединения» – правила гигиены не распространяются столь далеко, чтобы требовать такой степени интимности, – и стыдливость – лишь предлог, не имеющий ничего общего ни с приличиями, ни с достоинством, ни с уважением к ближнему, но скрывающий истинную причину: укрываться от посторонних глаз нас толкает желание без помех, сполна насладиться удовольствием, получаемым в процессе дефекации, и радостью, испытываемой при вкушении чарующей вони выделений или созерцании собственных фекалий (Сальвадор Дали оставил нам образные, богатые метафорами описания подобных объектов). У меня нет ни малейшего намерения рассказывать читателям скатологические

[29]

истории, и моей единственной целью является попытка вспомнить детали вполне рутинных обстоятельств, в которых различные функции моего тела вступили в противоречие, а так как мне так и не пришлось встретить никого, кто открыто признался бы мне в любви к моим экскрементам и выделяемым моим телом газам – да и я, в свою очередь, не испытывала особенного пристрастия к таким проявлениям, – это противоречие приняло форму молчаливой борьбы между мукой и блаженством, наслаждением и страданием.

Я страдаю мигренями. Прибыв в Касабланку самолетом, я, мучаясь от жары и обливаясь потом, долго жду в аэропорту багаж, но путешествие на этом не заканчивается: Базиль, пригласивший меня приятель-архитектор, сажает меня в машину и везет в построенную им туристическую деревню. У него там небольшой домик. Остановка посреди пути на обочине. Вокруг очень красиво, прозрачная листва купается в лучистом свете. Стоя раком на заднем сиденье, я, как обычно, старательно отставляю задницу наружу, так, что для меня не составляет большого труда представить, как она выглядит: я вижу ее в образе большого белого шара, вот-вот готового оторваться и улететь. В то время как один из самых острых членов Франции немилосердно пронзает мой шар, к голове подбираются первые симптомы. Перед глазами начинают плясать сполохи, которые, в соединении с дрожащей в ясном свете листвой, усиливают впечатление всеобщего трепетания атмосферы. С последним ударом члена тело – за исключением задницы – высыхает, скукоживается и, окончательно лишившись жизненных соков, подобно сухому листу, перестает существовать, растворившись в мерцающем потоке света. Точнее говоря, между черепом, окаменевшим в тисках невыносимой боли, и кожей ягодиц, по которой еще бродят заблудившиеся ласковые пальцы, нет больше ничего. Пустота. Невозможно вымолвить ни полслова. Добравшись до места назначения, я уложила свое одеревеневшее тело в большую высокую кровать. Между двумя неподъемными гирями, разделенными пустотой, в которые обратилось мое тело (одна наполненная болью, другая – застывшим удовольствием), вклинилась третья – кишащая тошнотой и рвотой, этими непременными назойливыми спутниками сильной мигрени. Так я лежала: видимость тела, расчлененная на три части и пригвожденная ими к постели, вокруг которой в тишине суетилась встревоженная тень. Когда мигрень приковывает меня к постели и я сутками лежу в темной комнате, полностью лишенная способности пошевелиться и откинуть пропитанные потом простыни, когда единственным элементом, продирающимся сквозь атрофировавшиеся рецепторы моих органов чувств, является тонкий смрад блевотины, мне случается, мобилизовав остатки душевных сил, воображать, что я – серые лужицы зрачков, плескающиеся в глазницах, нос, вдавленный в уголки глаз, – выставлена на обозрение посторонних глаз. Жак слишком хорошо меня знает, а врачи смотрят слишком профессиональным взглядом. Мне бы хотелось, чтобы Жак однажды сфотографировал меня в таком состоянии и чтобы читатели моих статей и книг смогли бы увидеть эти фотографии. Мне кажется, что, когда страдания становятся невыносимыми и лишают меня последних сил, я могла бы испытать что-то вроде компенсации, довершив дело полного распада и разложения моего физического тела выставлением этого процесса на всеобщее обозрение. Ничем не омраченная радость сексуального общения с Базилем являлась логическим продолжением наших легких, воздушных отношений, омрачать которые у меня не было ни малейшего желания, и, если уж мне приходилось болеть в его присутствии, мне бы хотелось, чтобы болезнь протекала в обстановке такой же непринужденной простоты, с какой он, бывало, имел меня после хорошего обеда, не обращая внимания на время от времени испускаемые моим набитым животом газы. Он обладал веселым, проницательным умом, был превосходным собеседником, занятным рассказчиком и однажды совершенно покорил меня, сделав комплимент форме и размерам моего довольно крупного носа – неиссякающего источника комплексов, который, по его мнению, придавал моему лицу особенное обаяние. Базиль предпочитал кончать в задницу, не забывая, однако, при этом предварительно энергично простимулировать уверенными движениями указательного пальца главную точку моего тела. Так как я не могла больше быть ни хорошим собеседником, ни чувствительной любовницей, мне не оставалось ничего другого, как преподнести ему то единственное, что еще оставалось в моем распоряжении, – удивительное зрелище съеживания и распада моей личности.

Людям, страдающим сильными головными болями, хорошо известно, насколько сложно точно определить конкретную причину болезни, и это, некоторым образом, снимает с них ответственность, неминуемо присутствующую в случае, когда болезненные ощущения вызваны определенными действиями страдающего лица (злоупотребление алкоголем или перегрев на солнце, например). За всю жизнь я серьезно напивалась два или три раза, один из них – в компании Люсьена (женатый Люсьен рухнул на меня, я рухнула на ковер – мы спровоцировали всеобщее веселье), который тогда, помнится, увез меня из Парижа на ужин к каким-то своим знакомым, где я выпила слишком много шампанского. Знакомые Люсьена – молодая пара – жили в большом доме, войти в который можно было только через кухню, служившую также столовой. В глубине виднелись две двери, ведущие в разные комнаты. По намеченному сценарию веселье должно было продолжиться в их комнате. Дальнейшие воспоминания довольно путаны: Люсьен, коварно заручившись поддержкой молодого человека, тащит меня на кровать; оба принимаются мять меня и ощупывать, я в свою очередь стремлюсь обнаружить местонахождение ширинок. На кровати, не принимая никакого участия в разворачивающихся событиях, немного в отдалении сидит хозяйка дома, на которую ни уговоры, ни объятия, ни поцелуи ее сожителя не оказывают ни малейшего эффекта; в конце концов они оба исчезают в ванной комнате, откуда юноша появляется некоторое время спустя в одиночестве и заявляет, что «это все не для Кристины, но все в порядке, и мы можем делать все, что заблагорассудится». Я гляжу на это дело совершенно отстраненно, как могла бы слушать трансляцию футбольного матча, льющуюся из распахнутых окон соседа жарким летним днем. Наверное, из уважения к покинувшей нас Кристине – что-то она поделывает? Печально смотрится в зеркало? Сидит в нерешительности на краю ванны? – мы перемещаемся в соседнюю комнату.