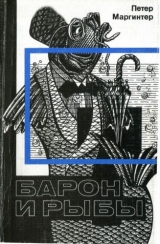

Текст книги "Барон и рыбы"

Автор книги: Петер Маргинтер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)

– Серебряный, до-диез, – объяснил он.

Тут же быстро опустил сачок в воду, держа его обеими руками, а колокольчик зажав в зубах и по-прежнему названивая, вытащил на свет божий бьющееся черное создание и вопросительно взглянул на барона. Тот кивнул. Тимон осторожно положил сетку с содержимым рядом с собой на пол, заботливо вытащил яростно бьющуюся рыбу и побрел с ней в глубь подвала.

– Этот чудак напугал вас, не правда ли? – с тихим смешком спросил барон Симона. – Во всей Европе нет лучше торговца экзотическими рыбами. Для меня же оригинал сей просто неоценим. С ним в лучшем случае может сравниться только старый Мейнур из Рима, тот, о ком лорд Булвер пишет столько несправедливого. Черт его знает, где только он достает свой товар. Он добывает мне редчайшие и драгоценнейшие экземпляры и был неоценимым помощником при создании моей коллекции. Ведь я – ихтиолог.

– Об этом знают даже юристы.

– Наверняка не все, с вашего позволения. Так вот, этот Тимон – истинный феномен! Благодаря ему я напал на след первой подлинной золотой рыбки, золотой, заметьте себе! В остальном же он невероятно ограничен. Там, у него в логове, есть стопка детективов, и он постоянно перечитывает их в одной и той же последовательности от первого до последнего. Пару лет назад я подарил ему книжищу, весьма, по мнению моей тетки Айффельгейм, увлекательную. Но славный Тимон не мог пересилить себя и включить в свое каноническое чтение новую книгу. Наверное, она и по сей день валяется неразрезанной. Истинный консерватор.

Не прошло и пяти минут, как Тимон вылез из своей берлоги, сгибаясь под тяжестью двух пятилитровых банок из-под огурцов, в которых шевелилось что-то темное. Симон затаил дыхание, раскрыл объятия и принял одну из них, закрытую вощаной бумагой. Барон сунул Тимону купюру, пресек коротким жестом его ворчливые возражения и взял другую банку. В бароновой банке бултыхался белесый, надутый, сплошь усеянный острыми шипами шар, снабженный сзади и по бокам грандиозными плавниками. Тараща на руки барона сквозь выпуклые стенки большие расплывающиеся глаза, он любопытно тыкался роговым рылом в прозрачные своды своего тесного узилища. В симоновой же банке лежало, свернувшись клубком, длинное темное создание в ореоле волнующихся лохмотьев-плавников, сквозь которые мерцали кораллово-красные жабры.

Налитые до краев банки были тяжелыми. Глядя поверх них, барон и Симон выбрались по лестнице во двор и миновали темный проход. На улице они в этот раз свернули направо. Разговор принял довольно отрывистый характер, поскольку ходьба по скользкой мостовой, на которую падал редкий снег, да еще с тяжеленными банками становилась сложным акробатическим трюком. Барон широким шагом стремился вперед, Симон не отставал от него. Вскоре хлюпающая банка начала оттягивать ему руки. Однажды, как раз под фонарем, клочковатое страшилище кинулось вверх и стукнулось головой о бумагу. Симон поймал нечеловечески злобный взгляд и с перепугу чуть не выронил банку с рыбой.

***

Наконец они свернули в какой-то переулок. Высокие здания остались позади, уступив место низким, почти сельским строениям, садовые ограды между ними до самой земли буйно заросли плющом и диким виноградом. Свернув еще три раза, барон остановился у ворот, скудно освещаемых ближайшим фонарем. Переложив банку в левую руку, он вытащил ключ и отпер калитку, вделанную в одну из створок ворот.

Кивком он пригласил Симона входить.

В слабом свете, падающем через стену, Симону почудился парк во французском вкусе. Усыпанная гравием широкая аллея вела меж стриженых боскетов к большому зданию. По обе стороны в темноте терялись группы подстриженных в форме огромных шаров и обелисков буксовых кустов.

Барон запер за ними калитку. Потом перехватил поудобнее банку и зашагал впереди Симона к дому. Через полсотни метров боскеты кончились двумя особенно высокими обелисками. На усыпанную гравием просторную площадку двумя маршами спускалась открытая лестница.

Мимо Симона прошмыгнуло что-то длинное и черное, на секунду четко вырисовавшееся на светлом гравии. Барон остановился, осторожно поставил банку. Потом ухватил трость, которую нес до этого под мышкой, за середину и на цыпочках пошел дальше.

– Т-ш-ш! – велел он Симону, когда тот собрался было за ним. Неожиданно он размахнулся и, словно копье, метнул трость в нижнюю ступеньку одного из лестничных маршей. В ответ раздался короткий хриплый вопль, перешедший в жалобный визг, кто-то пробежал вдоль фасада, загребая лапами по гравию, и скрылся среди высоких деревьев парка. Засветилось квадратное окошко под самой крышей, показался мужской силуэт. Заскрипело окно, кто-то высунулся наружу.

– Quivive? [2]2

Кто там? (фр.).

[Закрыть]Кто здесь?

– Vite, [3]3

Живее (фр.).

[Закрыть]Пепи, – отозвался барон. – Это я! И захвати фонарь. Кажется, мне удалось подбить одну из этих проклятых тварей.

Окно закрылось, свет фонаря скрылся в глубине дома. Симон вопросительно смотрел на барона, в нетерпении расшвыривавшего тростью гравий.

– Мне неизвестны ваши убеждения, – вдруг заговорил барон. – Все же полагаю, что вы наслышаны о борьбе, которую я веду вот уже почти шесть лет. Политические мотивы вам, как служащему Управления Лотерей, разумеется, известны. Наш премьер-министр – простой, здравомыслящий человек; против большинства министров возразить тоже нечего. Но правительство, как готовый в любую минуту лопнуть пузырь, беспомощно дрейфует по болоту бюрократии, в пучине которого бродит оппозиция: оппозиция, начертавшая на своих знаменах наряду с прочими кощунственными лозунгами и «Защиту выдрам». А что на их жаргоне означает «защита»? В действительности они выдали этой нечисти охранную грамоту, оправдывающую любое преступление! Наш бедный император, сидя в Шенбрунне, вынужден смотреть, как во впускные дни оппозиционеры прогуливают в дворцовом парке целые своры выдр.

Симон кивнул. Правда, оппозиция никогда не высказывалась однозначно в защиту выдр, но рассказывали, что на тайных заседаниях они избрали выдр своим символом и тотемом. Вряд ли была хоть доля истины в отвратительных историях о фанатичных оппозиционерах, вскармливающих выдр собственной грудью. Тем не менее даже в Управлении Лотерей был-таки один заведующий отделом, державший у себя в письменном столе парочку выдр.

– Может, и вы из них? – спросил барон.

– Боже сохрани, нет! Отец, пожалуй, лишил бы меня наследства.

– И был бы совершенно прав!

– Я, собственно, никогда об этом не задумывался. Но бестии эти мне весьма несимпатичны.

– Гм, – пробурчал барон. – Вы еще мягко отзываетесь об этой сволочи. Увы, я, будучи обладателем драгоценнейшей ихтиологической коллекции Европы, стал объектом низких происков выдр. Не думайте, я не преувеличиваю! Пока они еще опасаются открыто выступать против меня, препятствовать мне в защите дела моей жизни, да что там – в необходимой самозащите. О поддержке силами охраны общественного порядка и думать не приходится. Ах, вот он наконец!

Тот, кого барон называл «Пепи», показался на лестнице с потайным фонарем. Барон выхватил у него из рук фонарь и бросился искать место, где он, по его словам, попал в выдру. Действительно, рядом с одной из балясин (со вздыбившимся каменным единорогом на гербовом щите) гравий был взрыт и забрызган блестящей темной жидкостью, брызги тянулись вдоль рабатки к темной купе деревьев и кустов, замыкавшей французскую часть сада. Барон, Пепи и Симон в качестве замыкающего пошли по следам, ведшим через газон до первых деревьев. Было так темно, что не разглядеть даже поднесенной к глазам руки. Только луч потайного фонаря освещал узкую полоску газона. Трое мужчин замедлили шаги и прислушались.

– Смотрите! – прошептал Симон. Над самой землей впереди полукругом загорелись тусклые желтые точки, расположенные попарно: глаза выдр. Симон затаил дыхание. Крайние пары медленно двигались.

– Окружают, – прошептал Пепи.

Симон почувствовал, что сердце бьется где-то в горле. Сквозь тонкую одежду начал пробираться холод. Наконец раздался звук: злое, резкое, постепенно затихающее фырканье. Глаза придвинулись. Симон нервно рылся в карманах. Вдруг под руку ему попалась коробка серных спичек, как любитель трубки он постоянно таскал их с собой. Рядом стучал зубами Пепи. Когда же другой рукой Симон нащупал купленную по дороге со службы газету, его осенило: поспешно обернув спички газетой, он поджег ее и запустил в выдр. Одновременно испустил дикий звериный вопль, замахал полами пальто, как огромными крыльями, наконец, вырвал из рук барона фонарь и швырнул его вслед газете. Фонарь погас. Газета неуверенно разгоралась, и когда огонь добрался до спичечного коробка, раздался громкий взрыв.

– Бежим! – прошипел Симон остальным. Они помчались со всех ног и пришли в себя, только долетев до лестницы.

– Еще бы чуть-чуть – и все, Ву Jove! [4]4

Клянусь Юпитером! (англ.)

[Закрыть]– пропыхтел Пепи.

– Не знаю, как и благодарить вас, г-н Айбель, – промолвил барон, смущенно теребя набалдашник трости.

– Я и не подозревал, что эти бестии уже нападают на людей.

В темноте они наощупь отыскали оставленные банки: опрокинутые и пустые.

– Ах, канальи! – вскричал барон.

Пепи чиркнул зажигалкой. Химера исчезла, диодон, спасенный колючим панцирем, бился в нескольких метрах на траве.

– Пепи, живо воды!

Пепи подхватил банку и кинулся вверх по лестнице. Вернулся он не только с водой, но и со свечкой. Барон надел перчатки, осторожно поднял диодона, и тот бултыхнулся в банку. Затем он выпрямился и обратился к Симону:

– Позволено мне будет после всех треволнений просить вас ко мне подкрепиться?

Симон сообразил, что таким образом барон намеревается выразить ему свою признательность и что поэтому благовоспитанные отказы тут неуместны.

– Почту за особую честь, г-н барон.

***

Со спасенным диодоном в руках барон поднимался перед Симоном наверх, где Пепи уже поспешно распахнул широкие двери.

Восемь свечей, зажженных Пепи в серебряной жирандоли, достаточно освещали зал, в котором они оказались, и Симон смог оценить его классические пропорции. Простенки между высокими окнами были доверху, до самого плафона, изображающего триумф наук, скрыты полками, на которых размещались тысячи рыб, частью – в банках со спиртом, частью – в препарированном и высушенном виде. Специальное отделение занимала целая коллекция рыбных консервов: башни тщательнейшим образом классифицированных жестянок с сардинами, филе сельди в разных соусах, тунец, ставрида и акульи плавники. На других полках располагались аккуратно отбеленные скелеты. Длинная шеренга фолиантов в кожаных переплетах таила собрание распластанных высушенных рыбьих шкурок, наклеенных на тончайший пергамент: полный гардероб Нептуна. Коллекция была оформлена на основе нескольких принципов одновременно, и тому, кто не знаком с музейными методиками, могла показаться запутанной, даже беспорядочной, хотя как раз положенная в ее основу высшая система и делала ее уникальной и бесценной. Так или иначе, а Симон не располагал ровно никакими естественнонаучными познаниями, чтобы даже просто догадаться о комплексности этого многоаспектного начинания. Бросив беглый взгляд на потолок, он с восторженным «О!» повернулся к бесчисленным аквариумам, расставленным просторным овалом. Там в мире и согласии проживали вокруг высокого фонтана, мерцающая и пенящаяся струя которого била посреди зала из огромного бледно-зеленого мраморного бассейна, обитатели всех морей и океанов. Бульканье аэраторов и плеск фонтана не нарушали торжественного покоя, слегка отдававшего рыбьим жиром и водорослями.

Пепи проводил господ в кабинет барона – маленькую, жарко натопленную комнату, уставленную по всем стенам книгами, их золотые корешки мягко поблескивали в отсветах камина. Два круглых аквариума на капителях античных колонн фланкировали заваленный книгами и бумагами стол. У окна стоял второй стол с крышкой из белого камня, там барон препарировал. Пепи поставил подсвечник на турецкий табурет и придвинул к огню два удобных кресла. Барон вежливым жестом пригласил гостя садиться.

– Угодно портвейна? – спросил он.

Симон знал название благородного напитка по романам Чарльза Диккенса и поспешно кивнул. Когда Пепи вышел, барон закинул ногу на ногу, положил руки на подлокотники и мягко посмотрел на Симона.

– Сдается, мой славный Пепи вам понравился?

И впрямь. Пепи был негром, уже в одном этом было нечто восхитительное. В зеленой, как мох, ливрее с золотыми пуговицами и аксельбантами он казался в тот ноябрьский вечер посланником солнца, замещающим лучезарное светило на время его зимнего отсутствия.

– Его полное имя – Иосиф Бонапарт Новак, а родом он из Миссури. Я обнаружил его четырнадцать лет назад в Трофейахе, где он присматривал за обезьянами одного бродячего цирка. Как и все негры, он не лишен музыкальных способностей, но нашим знакомством мы по странной случайности обязаны его дарованию художника, вовсе не такому уж значительному, как потом выяснилось. Он сидел перед обезьяньей клеткой на пустом ящике из-под бананов и рисовал ботинком на песке рыбу, вполне сносную – с некоторыми оговорками – форель. Слово за слово, я исправил его рыбу, он поведал о своей солнечной родине и некоем господине по фамилии Ларош или что-то в этом роде, у которого служил камердинером, и посетовал на холодные безотрадные зимы в Европе. Я верю в судьбоносную силу случая. Директор труппы подверг мое терпение жестокому испытанию, но в конце концов Пепи все же уехал со мной – вместе со своими обезьянами.

– Они и теперь здесь? – вежливо осведомился Симон, ломая голову, к чему барон все это рассказывает.

– Давно уж нет. – Барон покачал головой. – Одну за другой он схоронил их в дальнем углу парка.

В дверь вежливо постучали. Появился Пепи с хрустальным графином и двумя бокалами.

– Ваше здоровье, г-н Айбель!

– И ваше, г-н барон!

Симон пригубил темно-медовый напиток, дал маленькому глоточку растечься по языку, пока рот его не наполнился изысканным ароматом. Барон постукивал по своему бокалу перстнем с печаткой, который носил на левом мизинце. Симон отвел глаза от тлеющего полена, надолго приковавшего его внимание.

– Так вы, стало быть, юрист и служите в Управлении Лотерей? – повторил барон.

– Да.

– И это вам по душе?

– Вовсе нет. Юриспруденция давно внушает мне глубокое отвращение, а Управление Лотерей… Что уж тут: управление и есть управление.

– Ничего не имею против юристов. Мой дядюшка Октав написал весьма почтенный труд о презумпции Муциана {23} , вам он наверняка известен. Тем не менее, судя по вашим словам, и профессия ваша, и сфера вашей деятельности как таковая не приносит того удовлетворения, какого бы я вам желал.

Барон откинул голову и, казалось, погрузился в безмолвную беседу с неким господином с бородкой клинышком, чей портрет висел над камином в пышной золоченой раме. Симон снова взялся за свой бокал – надо же было чем-то занять руки – отставленный им после первого глотка.

– Г-н доктор, – внезапно прервал молчание барон, – не хотите ли стать моим секретарем? – Он поднялся и подошел к огню, поближе к портрету, словно не разобрал последних слов клинобородого. – В Управлении Лотерей вы несчастливы, не важно, по каким причинам. Ваши политические убеждения не противоречат моим, вы энергичны, интеллигентны и из хорошей семьи, это совершенно очевидно. Мне же нужно доверенное лицо, человек, который поможет мне справиться с обширной корреспонденцией и вообще будет споспешествовать в таких делах, которые выше разумения Пепи. Управление моим состоянием в равной степени весьма трудоемко, помощь юриста была бы в нем неоценимой. Вообще говоря, занятия ваши будут не из легких и не лишены известного риска, а положение – столь же щекотливо, как мое собственное. Мы живем на вулкане.

Словно в подтверждение, тлеющее полено преломилось и осело, испустив сноп искр. Симон пробормотал нечто неразборчиво-вежливое. Ему стало легче оттого, что странно-выжидательное поведение барона получило объяснение, но при этом он так смутился, что двух слов связать не мог. Про себя он сравнивал роскошный кабинет барона со спартанской комнатой, в которой столько лет провел его папа, а где-то позади уютного, несмотря ни на что, письменного стола доцента Айбеля, глубоко под казенными сводами Управления Лотерей маячил его собственный закапанный чернилами столишко. И как только Симон добрался до него, тут же спокойный, несколько носовой голос барона вернул его обратно. Руки Симона вспотели, чтобы избегнуть его взгляда, он смотрел на фланкируемый аквариумами алтарь науки, блестевший и сверкавший в свете камина всеми своими серебряными накладками и красным деревом, словно протестуя против оскорбительного сравнения с Управлением Лотерей.

– Я далек от мысли подталкивать вас к поспешному решению, – вновь заговорил барон. – Вы можете и должны как следует взвесить мое предложение.

– Да… я… – пробормотал Симон.

– Понимаю, вас удивила внезапность моего предложения. Несмотря на горький опыт с вашим предшественником, я все же льщусь мыслью быть знатоком людей. В случае Маусорля, этого вот предшественника, мне недостало объективности: он был студентом-зоологом, не слишком способным, но начитанным, мы познакомились во время одной из моих лекций в университете. Конечно, большого ихтиолога из него никогда не вышло бы, но я вообразил, что он способен хотя бы стать секретарем такового. Было в нем что-то от молодого тюленя. Он же оказался вроде тех бутылок, которые, как мне говорили, в увеселительных заведениях держат для деревенских посетителей – солидные этикетки с вычурными названиями, скажем: призер выставки в Грамматнойзидле или Лангенлебарне. А на следующее утро – тяжелое похмелье. Сидя за этим вот столом, используя мои идеи и рукописи, этот прожженный негодяй обманом добился профессорского места в Филадельфийском университете. Вот, – барон вытащил толстый конверт и показал его с видом обвинителя Симону, а потом швырнул в огонь, – это была его речь при вступлении в должность. Поистине счастье, что ее можно испепелить! Он набрался наглости ссылаться на меня как на своего учителя и цитировать мои «Principia ichtyologica». [5]5

Основы ихтиологии (лат.).

[Закрыть]Так этим демократам и надо: гангстером больше, гангстером меньше – не все ли равно…

Симон сочувственно прищелкнул языком.

– Но довольно браниться! Почерк у вас хороший?

– Мои начальники всегда отзывались о нем весьма благосклонно.

– Ваши начальники? Я полагал, в министерствах пользуются этими совратительными машинками.

– Не для внутренней переписки. У каждого начальника отдела даже есть свой каллиграф.

– Великолепно! Ну, да этому конец, как только, не дай Бог, к власти придут выдролюбы! Революция вместо эволюции! Победа количества над качеством… Мне не нужно ни испытательного срока, ни рекомендаций: окажетесь годным – останетесь, нет – на то и риск. Существование Пепи доказывает, что ладить со мной легко. В маусорлевские интриги вы не пуститесь. Жалованье – сто гульденов в месяц, к тому же – стол и квартира. Работа ваша будет ограничена разумными пределами; тем не менее я должен быть уверен, что в случае необходимости вы будете в моем распоряжении в любое время дня и ночи… Кроме того, вам придется сопровождать меня в путешествиях. Вы любите путешествовать?

– Очень.

– Великолепно. Кажется, мы уживемся. Пепи! – Негр вырос рядом с креслом барона словно из-под земли. Симон и не заметил, что он оставался в комнате.

– Покажите г-ну доктору комнату Маусорля, и его ванную тоже.

– Но… – начал было Симон.

– Мне хочется показать вам, какие вас ожидают условия. Затем вы сможете спокойно все обдумать в собственной постели.

– В постели вдовы Швайнбарт. Я снимаю у нее комнату.

– Ну так постель Маусорля явно может конкурировать. Доброй ночи!

Пепи с подсвечником пошел впереди. В большом зале он отворил потайную дверцу, за ней была крутая винтовая лестница, связывающая парадные покои с верхним этажом. Узким коридором, полным портретов предков и низких дверей, он проводил Симона в предназначенную секретарю комнату: большое уютное помещение с тремя квадратными окнами в глубоких нишах, полосатыми обоями, парой вытертых, но красивых ковров, темными картинами, изображающими какие-то дворцы, огромной кроватью с балдахином, двумя тяжелыми шкафами, обтянутым тисненой кожей вольтеровским креслом и секретером. Пахло мастикой. Симон озяб, но пузатая кривоногая железная печка внушала доверие.

– Ванная как раз напротив, – заметил Пепи, оставшийся у дверей.

Увиденное произвело на Симона впечатление. У него был врожденный вкус к спартанской роскоши, окружающей по-настоящему больших господ. В задумчивости он вышел и спустился по лестнице. В большом зале перед аквариумом стоял барон и кормил его обитателей тонкими червяками, которые, свившись в похожие на медуз клубки, плавали в хрустальной чаше. Он рассеянно протянул Симону в знак прощания вилку, на которой извивались розовые созданьица. Его гость и будущий секретарь ограничился безмолвным поклоном.

***

Как в большинстве культурных государств, в Австрии все граждане равны перед законом. Независимо от этого государственные чиновники еще более равны, чем прочие граждане: по их утверждению, всем им равно мало платят и все они, хотя большинство, разумеется, будет яростно это отрицать, отличаются равным профессиональным отсутствием понимания смысла своей деятельности, что удивительным образом прекрасно сочетается с некоей действующей на нервы упертостью их поведения. Сей потрясающий феномен, однако, легко и просто объясним: только самые упорные из претендентов, доказавшие свою способность к выживанию в течение довольно-таки долгого послушничества, допускаются к высшему посвящению, именуемому в среде чиновников прагматизацией {24} . Для прагматизированных упертость делается привилегией, ведь государство может избавиться от них только при чрезвычайных обстоятельствах. После прагматизации чиновник живет, руководствуясь уже не общегражданским законодательством, но служебным уставом, разновидностью орденского устава, знание коего есть предмет трудного экзамена, сдающегося перед прагматизацией. Зато отныне он – член в высшей степени строгой иерархии, выражающейся в фантастических, едва ли доступных непосвященным обрядах по поддержанию собственного реноме. И заветнейшее его желание – с максимальной скоростью одолеть ступени служебной лестницы.

Чиновником, как и австрийцем, нужно родиться. При сложившемся положении это очевидно даже иностранцу. Тот, кто не родился чиновником, но тем не менее, делается и остается им, неизбежно становится жертвой глубоких душевных травм, ему ни за что не избавиться от ореола таимой в сердце трагедии. Значительная часть чиновничества обязана своей избранностью распространенному в чиновничьей среде близкородственному размножению: отец передает сыновьям исповедание столь своеобычной формы существования и озабочен тем, чтобы и дочерям подыскать по возможности прагматизированных мужей. И так, по Менделю {25} , из поколения в поколение. Другие становятся чиновниками по душевной склонности, определенному складу характера, вследствие родовых привилегий или родовой травмы. Третьи постигают собственное призвание, руководствуясь примером какого-нибудь почтенного старца, приходящегося им дядюшкой, крестным или другом дома и к которому обращаются не по имени и не «г-н доктор», но исключительно полным титулом, почти всегда содержащим благоговейное «советник» с присовокуплением каких-то загадочных словес. Будущих чиновников, по призванию ли или по наследству, нетрудно узнать: спокойные, послушные дети, бережливые с игрушками и способные часами не мешать взрослым.

К чести сословия, люди действительно глупые и ленивые, стремящиеся в канцелярии только потому, что надеются вести там свой особенный образ жизни, составляют наименьшую часть чиновничества. Нередко их используют для приема посетителей, они прекрасно умеют одним-единственным косым взглядом разоблачить омерзительного посетителя до мозга костей. Кроме того, желающие увеличить свои штаты начальники охотно используют их для обоснования причин такового увеличения: у глупых и ленивых чиновников нюх, как у натасканных на трюфели свиней, во всем, что касается сложных случаев компетенции, так что всегда находятся случаи, никому не подотчетные и вследствие этого требующие привлечения свежих сил. А если вышеупомянутый начальник знает к тому же, как раздобыть еще одного глупого и ленивого чиновника, то искомый эффект без труда удваивается и утраивается.

Истинные чиновники, о которых до сих пор шла речь, подразделяются на четыре разряда: в самом низшем, разряде Г – ты совершенное ничто, в В – ничто, в Б – кандидат и в разряде А – юрист. Кроме того, существуют еще неистинные чиновники, или чиновники от науки, большая часть которых посвящает служебное время борьбе за включение в разряд А. Но таковые встречаются весьма редко, поскольку достичь блага прагматизации им удается лишь в исключительных случаях. С другой стороны, именно в случае неистинных чиновников, или чиновников от науки, прагматизация часто становится вопросом существования, поскольку учреждать резервации для лишенных средств к существованию ученых, где занимаются вещами якобы бессмысленными и второстепенными, может позволить себе только государство.

***

Август Иреней Айбель, отец Симона, принадлежал в качестве миколога и директора Музея Грибов к чиновникам от науки. В высшей степени вероятно, что именно по этой причине Симон избрал карьеру истинного чиновника. Стремление стать из неистинного истинным пустило в человеческой душе глубокие корни, поэтому папаша Айбель был весьма рад обнаружить в сыне известные склонности, выразившиеся поначалу прежде всего в абсолютном безразличии последнего к занятиям юриспруденцией. Хотя Айбелю-старшему и удалось подняться до надворного советника, он всегда с горечью помнил, что в кругу истинных надворных советников он – всего лишь курьезная фигура на самой периферии. Тем более, что его зять Каэтан фон Эренштейн принадлежал к династии истинных чиновников и состоял заведующим отделом, что есть высший предел, коего может достичь истинный чиновник.

Непосредственно после получения ученой степени доктора обоих прав Симон Айбель приступил к службе в Императорском и Королевском Управлении Лотерей и в тот год, когда повстречал барона Кройц-Квергейма, почти завершил свое послушничество. Он готовился к помянутому выше трудному экзамену и рассчитывал примерно через полгода пройти прагматизацию. И все же такие успехи не полностью удовлетворяли папу Айбеля. Он подозревал, что сын его – представитель крайне редкого, но все же встречающегося во всех разрядах табеля о рангах паразитического вида, благоденствующего на теле чиновничества (именно так называются чиновники в совокупности) подобно многоцветным гнойникам. Из брошенных Симоном вскользь замечаний он уяснил, что единственной целью означенного Симона является так организовать ту часть жизни, что должна быть посвящена надежному заработку и созданию потребных для его приватных занятий средств, чтобы она не препятствовала тому, что он несколько туманно именовал «самовыражением». Он не рвался наверх. Последний отпуск Симон провел у родителей и как-то обронил подозрительную цитату «Труд – опиум для народа», а папа Айбель был уверен, что она – точно не из Маркса. Папа Айбель уповал на целительное воздействие прагматизации.

Симон же ее боялся. Хотя на его письменном столе и лежал раскрытым Служебный устав, в душе его бурлили авантюрные планы побега, и он куда живее мечтал об иностранном легионе, бродячих артистах или матросской службе, чем о двадцатипроцентном повышении оклада, следующим за прагматизацией. То, что он еще недавно считал простым средством достижения неясной, но высокой цели, теперь, казалось, тянет свои липкие, серые, осьминожьи щупальца из всякой папки, точно позаимствовав цвет у унылых сумерек, в которых он намеревался обустроить свое будущее. Вечера напролет он просиживал в цинковой ванне вдовы Швайнбарт, пытаясь смыть воображаемую плесень.

Ясно, что при таком раскладе предложение барона было для Симона весьма заманчивым. Сами приведшие к нему обстоятельства придавали ему в Симоновых глазах нечто судьбоносно-значительное. Эпизод в цветочном магазине, визит к торгующему рыбами Тимону, приключение с выдрами, великолепный дворец, ихтиотека и черный Пепи – экспозиция возвышенной жизни, по сравнению с которой судьба авантюриста-легионера или матроса становилась просто историей из дешевой книжки для простонародья. Против же говорило то, что за четыре года ему все-таки удалось так поставить дело на службе, чтобы приходившаяся на его долю работа отнимала лишь немногие часы из тех, что он просиживал за казенным столом. Остальное время посвящалось общеобразовательному чтению, писанию писем и стихов и размышлениям. Раз он лишен какого бы то ни было честолюбия, чиновничий аппарат, вероятно, и дальше будет относиться к нему с удобным равнодушием. Но он считался и с опасностями столь уютной жизни и боялся, что постепенно начнет размякать в ровном климате канцелярии. Представив себе, как в один прекрасный день не услышит ничего, кроме монотонного шелеста дел, он уже не раз впадал в панику и спасался бегством в соседствующее с Управлением Лотерей кафе «Министерство».

Симон сравнил барона со своим начальником из Управления. Министериальный советник Алоизиус Креппель также блюл сословные различия, что выражалось не только в окончании его имени. Он носил широкие брюки, скрывающие угрюмое брюшко, сюртук в талию, белоснежные стоячие крахмальные воротнички и небесно-голубые галстуки. Раз в месяц он вызывал Симона, строго разглядывал его прищуренными по близорукости глазами с головы до ног и распекал за неумеренный расход песка и скособочившиеся римские цифры, а также поучал относительно пунктуального начала рабочего дня и значения нарукавников с точки зрения морали. Нарукавники были для Креппеля священной реликвией чувства долга и повиновения, и он подолгу пенял Симону, ненавидевшему сей предмет туалета, если заставал его с дерзостно неприкрытыми рукавами. Тогда Креппель так размахивал у него перед лицом толстым как сосиска указательным пальцем, что Симон с трудом удерживался, чтобы не вцепиться в этот палец зубами.

***

Барон же, разумеется, – аристократ, настоящий аристократ, и не только из-за стрелок на брюках и английских усиков. Симон сравнил геральдический нос барона с бугристым обонятельным органом Креппеля и расхохотался. Проходивший мимо полицейский подозрительно глянул на него. Симон остановился и тихонько свистнул сквозь зубы. Полицейский схватился за саблю и изготовился проверить документы у припозднившегося гуляки. Симон рассмеялся еще раз, даже громче, потом быстро свернул в боковую улицу. Полицейский остановился на углу. Тут его участок кончался.