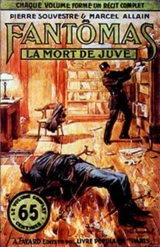

Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)

– Un collègue, fit Pérouzin.

– Vous l’avez dit, fit Fandor, lui rendant son shake hand, messieurs, je suis décidément charmé de faire votre connaissance.

– Monsieur et cher confrère, demanda Nalorgne, est-ce que par hasard, vous vous occuperiez de la même affaire que nous ?

– Si je m’en occupe, mais je ne fais que ça. J’ai même des renseignements très précieux à vous communiquer. Nous n’avons rien à craindre. Le personnage que vous recherchez ne quittera pas Cherbourg de si tôt. Et si vous voulez m’en croire, nous allons entrer dans ce petit café, et sceller, en cassant le cou à une bonne bouteille, l’entente cordiale de la Sûreté parisienne et de la police de Cherbourg.

Après avoir protesté pour la forme, Nalorgne et Pérouzin acceptèrent. Une fois attablé avec les deux associés, Fandor demanda :

– Avez-vous déjà pris contact avec les autorités de la ville ?

– Pas encore. Nous pensions aller voir le commissaire de police d’ici un instant.

– Inutile. Sa femme est en train d’accoucher, justement. On ne l’a pas vu au bureau depuis quarante-huit heures, et après, faudra arroser ça. Mais puisque vous n’avez vu personne en ville, comment avez-vous donc appris l’adresse de Jérôme Fandor ?

– Ah çà, déclara Pérouzin, c’est parce que nous ne sommes pas des imbéciles.

– Je ne l’ai jamais cru, assura Fandor, mais encore ?

– Eh bien, déclara Nalorgne, c’est à la Poste qu’on nous a renseignés. Nous avons fait connaître notre qualité au receveur et, sans lui dire le motif pour lequel nous désirions rencontrer M. Fandor, nous nous sommes fait indiquer son domicile. Il y viendra d’ailleurs bientôt et c’est là que nous le pincerons.

– Ah bah, comment savez-vous cela ?

– Simple déduction. On a présenté une lettre recommandée chez M. Fandor. Il était absent. La concierge a dit qu’il serait certainement là pour la seconde levée. Le facteur a promis de revenir à seize heures. Nous serons sur place.

– Vous nous ferez visiter Cherbourg une fois l’arrestation opérée ? demanda Nalorgne, cependant que Pérouzin précisait :

– Vous qui êtes de la police et sur place, vous devez connaître les endroits où l’on s’amuse, les cafés où l’on trouve des petites dames ?

– Je crois bien, je ne connais que ça. Autre chose. Voulez-vous me permettre d’émettre une opinion ?

– Parlez.

– Tout d’abord, est-ce que vous possédez le signalement de Jérôme Fandor ?

– Bien sûr, répondit Nalorgne, c’est un garçon ni grand ni petit, tenez, à peu près votre taille. Mais les cheveux aussi blonds et le teint aussi clair que votre peau est basanée et vos cheveux noirs.

– Bien, Vous seriez donc capables de le reconnaître dans une foule ?

– Mais naturellement.

– Dans ces conditions, je vais vous dire ce qu’il faut faire. Parfaitement inutile que vous alliez rue de la Marine, au domicile de ce journaliste. Il se sait traqué, ça je vous jure qu’il le sait, ne reparaîtra pas chez lui. Il va faire tout son possible pour quitter Cherbourg, voyons. Or, il y a trois moyens de s’en aller de Cherbourg.

– Lesquels ?

– Primo, s’embarquer à bord d’un des navires qui font escale à Cherbourg. (Fandor n’emploiera pas ce procédé de fuite car il sait par expérience que l’on est toujours pincé, lorsqu’on s’évade de cette façon). Rappelez-vous seulement que Fantômas lui-même, Fantômas fut pris à bord d’un transatlantique entre Liverpool et le Canada.

– C’est exact.

– Reste deux autres moyens. Secundo, partir par le train. Je vous conseille vivement d’aller l’un et l’autre vous poster à la gare et d’y exercer une surveillance active. Méfiez-vous des gens à grande barbe, des voyageurs porteurs de lunettes bleues. Ces physionomies-là doivent toujours être suspectes aux policiers subtils, car elles cachent un déguisement le plus souvent.

– Mais vous avez absolument raison, s’écria Pérouzin enthousiasmé.

– Et le troisième moyen ? demanda l’autre.

– Le troisième, partir à pied dans la campagne, fournir des réponses trop nombreuses pour qu’on puisse suivre la piste. Donc, il faut s’occuper du deux.

– Ne perdons pas une minute. Allez à la gare et restez-y jusqu’à ce que je vous rejoigne. Moi, je m’en vais pendant ce temps-là dans les rues, interroger les passants, questionner les agents de police, confesser les cochers de fiacre. Et ce soir, à nous les petites dames.

Deux minutes plus tard, le faux policier, en effet, se retrouvait bien dans la rue. Le journaliste consultait sa montre :

– Quatre heures moins dix, et le facteur qui doit venir à quatre heures, je n’ai que le temps.

Fandor approchait du numéro cent cinquante de la rue de la Marine, lorsqu’il s’arrêta soudain :

– Bougre de bougre, j’allais faire une jolie gaffe, rentrer chez moi, méconnaissable comme je suis, mais la logeuse ne me recevrait pas.

Fandor n’hésita pas. Il entra chez le pharmacien :

– Monsieur, lui dit-il, j’ai une terrible rage de dents et des migraines épouvantables.

– Il faut, déclara l’apothicaire, vous protéger la figure contre le vent et le froid.

– Voulez-vous me donner de l’ouate, des bandes de toile fine ?

Le pharmacien déféra au désir du client.

Ne laissant passer que les yeux, Fandor paya rapidement et disparut de la boutique, laissant le pharmacien tout ahuri par la fébrile activité de ce client. Puis, hardiment, il se présenta au bureau de l’hôtel modeste où il avait loué une chambre meublée. En présence de la logeuse il poussa des soupirs à fendre l’âme :

– Que je souffre ! que je souffre, vite, donnez-moi ma clef, madame, le vingt-cinq, que je monte me coucher.

– C’est-y possible, mon Dieu, d’avoir des douleurs pareilles voulez-vous que je vous prépare quelque chose, mon bon monsieur ?

– Non, non, merci, madame, avec du repos, ça ira mieux. Au fait, disait-il, je n’y suis pour personne, si l’on venait me demander, sauf toutefois pour le facteur qui doit m’apporter une lettre.

La recommandation faite, Fandor gagna la chambre qu’il occupait au premier étage, se débarrassa de son pansement, puis, s’asseyant sur une chaise, il attendit.

Un bon quart d’heure passa. Soudain, un coup discret retentit à la porte.

Le journaliste ouvrit :

– Donnez-vous donc la peine d’entrer.

– Monsieur Jérôme Fandor, n’est-ce pas ? interrogea l’employé des postes, qui ayant tiré de son grand sac une lettre ainsi qu’un livre à signer, tendait les deux objets à Fandor.

Le journaliste trempait sa plume dans l’encre.

« C’est amusant pensa-t-il, de signer de mon nom sur ce livre, alors que la police entière semble être à mes trousses. On ne dira pas que je cherche à me cacher ».

Le facteur était prêt à partir, Fandor le rappela :

– Une minute, mon brave, prenez donc ce petit pourboire.

Le journaliste tendit cinquante centimes au brave homme, mais la pièce lui glissa des doigts, roula sur le plancher, jusqu’auprès de la fenêtre, tout à l’opposé de la porte. Le facteur se précipita.

Comme l’excellent employé cherchait à retrouver cette petite gratification, Fandor, décidément en gaieté, tout à coup, changea d’idée :

– Après tout, fit-il, il est bon que je fasse connaître à mes poursuivants mon intention de ne plus demeurer ici.

Il prit son chapeau et jeta sur la table une pièce de vingt francs, en criant au facteur :

– Vous paierez ma note et garderez la différence, je n’en ai pas pour quatorze francs.

Puis, prestement, il disparut, enfermant l’homme des P.T.T. à double tour. Lorsqu’il passa devant la loge, il lança à la logeuse cet étrange adieu :

– Je vous souhaite bien le bonsoir, madame, mais je vous conseille de monter délivrer un prisonnier, si vous ne voulez pas avoir d’histoires avec l’administration.

Parvenu dans une rue déserte, Fandor tira enfin de sa poche la lettre recommandée qu’il avait reçue. L’adresse était rédigée d’une écriture de femme dont la seule vue fit tressaillir le journaliste : l’enveloppe portait le cachet de Saint-Martin (Manche).

La lettre disait :

Mon cher Fandor,

C’est une mourante qui vous adresse son suprême adieu. Vous savez que j’ai voulu en finir avec la vie, je n’ai pas complètement réussi, mais le Ciel va exaucer mes vœux. On m’a transportée dans ce château, non loin de vous, je mourrais contente, si je pouvais une fois encore vous voir, vous dire combien je vous aimais, oui, aimais.

Hélène.

18 – CONCERT AU VILLAGE

Saint-Martin compte trois cents habitants.

La mère et le père Pié habitaient à la sortie du village, une maisonnette si modeste, si petite, qu’elle n’attirait point le regard. On l’eût volontiers ignorée derrière les grands arbres qui la séparaient du chemin, si perpétuellement, elle ne s’était emplie de criaillements, de bruits de disputes, de jurons, de courses précipitées. Deux vieillards qui habitaient là, qui s’aimaient tendrement et se le prouvaient en se disputant du matin au soir.

Des paysans, des paysans de vieille souche, attachés à leur sol, amoureux de leurs terres, avares de leurs biens, voilà ce qu’étaient les Pié, dont le mari, jadis, avait été charron, dont la femme avait été mercière et qui maintenant, retirés des affaires, étaient persuadés avoir fait fortune parce qu’ils pouvaient sans trop de mal joindre les deux bouts, alors même que les blés étaient mauvais ou que l’avoine n’avait pas donné.

Le père Pié immobilisé sur le seuil, criait :

– T’as toujours peur de tout, la mère. T’as peur, et l’on ne peut pas tant savoir seulement pourquoi ? Des idées que tu te fais.

La mère Pié s’approcha de son homme, les deux poings sur les hanches, déjà prête à éclater en colère :

– Des idées que je m’fais ? répéta-t-elle, narquoise, des idées qu’tout le monde s’fait alors, car il n’y a plus personne à Saint-Martin qui ne pense comme moi. Je te dis que c’est un mystère ce qui se passe au château, et un mystère grave et qu’il n’en sortira rien de bon. Ah c’est des idées que j’me fais ? On a pas livré peut-être des caisses grandes comme des maisons ?

– Si. Mais…

– Et il n’est pas venu dans le pays, accompagnant ces caisses-là, des individus à drôle de mine ?

– Si encore, mais…

– Et le fils à la Jean-Pierre n’a pas vu un animal extraordinaire qui miaulait et sautait entre les peupliers ?

– Ben sûr que oui, la mère, mais…

– Tiens, tais-toi mon homme, va-t’en sarcler ton jardin, tu me ferais sortir de mon caractère. Ah, c’est des idées que je me fais ? eh bien, raisonne un peu puisque t’es si fort, dis-moi pourquoi que, quand on passe le long des murs du château, on entend des cris, des grognements et des beuglements, on dirait cent veaux ensemble. Et encore, des veaux ne crieraient jamais comme ça. Des idées ? mais tu ne sais pas que la petite du curé, la servante, la Sans-Nom, l’aut’ jour, elle s’est hissée sur le mur, histoire de voir ce qu’on faisait à l’intérieur, et ce qu’elle a vu lui a causé si grande frayeur qu’elle a couru à confesse tout de suite, et que, depuis, elle ne veut plus qu’on lui parle du château, à preuve qu’elle se signe tout le temps. C’est p’t-être bien ordinaire ? Tu trouves que c’est naturel ? Quand dans une propriété où il n’y a, comme qui dirait pas de maîtres, on entend des bruits extraordinaires ? Et le facteur ? C’est naturel aussi qu’il ait sur l’épaule une blessure qu’il ne sait pas seulement comment ça lui est arrivé ? Non, tais-toi le père, ne me réponds pas, va-t’en sarcler, ça vaudrait mieux, c’est pas possible d’être vieux comme toi et d’être si bête. Va-t’en et ne t’avise pas d’aller rôder du côté du château.

La mère Pié, pivota sur elle-même, partit armée d’un balai, faire un simulacre de nettoyage ; le père Pié, descendit au jardin.

Le bonhomme, tout en sarclant ses petits pois, réfléchissait cependant aux paroles de sa femme. C’était surtout par esprit de contradiction qu’il n’avait point voulu convenir qu’il se passait, en effet, très réellement d’étranges choses au château de Saint-Martin.

En réalité, le père Pié, tout comme sa femme, tout comme les habitants du village, était fort étonné, fort surpris par les phénomènes qui, depuis une semaine à peu près, semblaient se succéder dans la vaste et déserte propriété.

Jadis, le vieux château avait appartenu à une noble famille que tous les Saint-Martinais adoraient. Puis, un beau jour, des revers de fortune, la nécessité d’établir les jeunes filles avaient conduit les propriétaires à mettre en vente le château.

De grandes affiches qu’on lisait avec une émotion contenue, avaient annoncé la chose, le notaire du pays avait eu des hochements de tête significatifs, et trois mois après, le bruit s’était répandu que le château était vendu, acheté par un Allemand, disaient certains, par un Anglais, affirmaient certains autres, par une vieille dame, ajoutaient d’autres encore.

On n’en avait jamais rien su. Depuis la vente, du temps avait passé. La propriété était restée déserte, inhabitée. Le nouveau maître, ayant probablement traité à Paris, n’était point même venu l’habiter.

À Saint-Martin, la curiosité lassée, avait cessé de s’occuper du château. On estimait qu’il était maintenant désert pour toujours, qu’il achèverait de tomber en ruines, sans que jamais ses nouveaux propriétaires n’y revinssent.

En raison de cet état de choses, l’arrivée d’énormes caisses amenées à Saint-Martin, sur de robustes camions automobiles que conduisaient des hommes brusques et désagréables, refusant de répondre à toutes les questions, n’avait pas été sans causer une légitime émotion.

La chronique locale manquait souvent d’intérêt, l’arrivée des caisses l’avait nourrie, abondamment nourrie, et chacun s’était entretenu de ce qu’il pouvait y avoir derrière les planches solides qui les composaient.

Or, l’émotion causée par l’arrivée des grandes caisses, n’était pas calmée dans le pays, que des bruits étranges, fantastiques, prenaient naissance.

Des gens, des gens posés, des gens en place, tels que M. le sacristain, M. le facteur, et même M me la buraliste qui, cependant, avaient de l’instruction, affirmaient avoir été témoins de faits extraordinaires.

Longeant les murs du château, ils avaient entendu, disaient-ils, d’épouvantables hurlements, il leur avait même semblé qu’à l’intérieur du parc, des gens couraient, sautaient, bondissaient.

– Sûr et certain, affirmait la buraliste, je ne me suis pas trompée ! Tout contre le mur, le grand mur qui part des trois marronniers, j’ai entendu qu’on sautait et, en même temps, il y avait des cris, non, pas des cris, des hurlements, des grognements si vous le voulez, qui remplissaient la plaine.

Sur un thème pareil, les imaginations excitées des Saint-Martinais avaient naturellement brodé.

Après les racontars des premières personnes, d’autres avaient inventé sans doute des détails surprenants.

Des gars se vantaient d’être entrés au château en franchissant les murs de clôture, très élevés cependant.

Ils racontaient qu’ils avaient vu dans le jardin, dans le parc, des êtres fantastiques, des fantômes liés de chaînes, d’énormes chats qui grimpaient aux arbres, aussi de terrifiantes apparitions d’animaux gigantesques sur la description desquels ils ne s’entendaient pas d’ailleurs. Un beau jour, enfin, l’émoi avait été à son comble.

C’était une chose certaine, le garde champêtre le racontait le soir à l’auberge du carrefour, des coups de fusil avaient été tirés à l’intérieur du parc. Trois coups de fusil, trois coups de feu s’étaient succédé de très près, et avaient un instant, couvert les grognements qui maintenant, surtout le soir venu, se produisaient presque quotidiennement.

Enfin, mais de cela on n’en parlait guère, on le chuchotait plutôt avec un véritable effroi, il paraissait établi que, de la Motte, un village distant de dix-huit kilomètres, chaque soir, à minuit, une voiture se dirigeait vers le château, une voiture extraordinaire, pleine de chairs saignantes, conduite par un homme inconnu dans le pays. Le cheval en galopait toujours, et se rendait au château en laissant sur la route de larges gouttelettes de sang.

Or, tout en sarclant ses petits pois, penché sur le sol, clignotant des yeux, mâchant une chique savoureuse, le père Pié songeait à ces choses.

– C’est vrai, tout de même, pensait-il, qu’on ne sait pas ce qui se passe au château, et qu’il ne ferait pas bon sans doute se risquer à vouloir en franchir les murs.

Tandis que le père Pié monologuait, tandis qu’il rêvait, dans le calme de la matinée, un cri, un terrible cri traversait le silence du jardin.

Le père Pié, en dépit de son rhumatisme, de l’ankylose profonde de ses reins, se redressait :

– Hé ! la mère, c’est toi qui appelles ?

De la maison, la voix de la mère Pié répondait :

– Seigneur. Doux Jésus, viens-t’en vite, mon homme, c’est elle.

Le Père Pié, pour le coup blêmit terriblement.

En raison de toutes les histoires sinistres qui circulaient dans le pays, il n’était qu’à demi rassuré et se demandait pourquoi sa femme l’appelait avec une voix si tremblante, une anxiété si manifeste.

En trottinant, le père Pié rejoignit sa maison :

Mais il n’en avait pas franchi le seuil, que ses yeux s’arrondissaient, sa bouche s’ouvrait, ses mains se joignaient, et lui aussi, au comble de la stupéfaction, s’écriait :

– Ah bonne Vierge, qu’elle est belle.

Devant la mère Pié, tombée assise sur un banc placé devant l’âtre, se tenait une grande et jolie personne, qui n’était autre que l’élégante Irma de Steinkerque.

Irma de Steinkerque, à l’entrée du père Pié, s’était brusquement retournée, elle courait vers le brave homme qui, machinalement, enlevait sa casquette, elle lui entourait la tête de ses deux bras, elle l’embrassait au front en s’écriant :

– Et alors, Papa, comment ça va ?

Irma de Steinkerque n’était autre, en effet, que la fille du ménage Pié.

Irma Pié avait choisi ce nom ronflant alors que toute gamine, elle venait de quitter Saint-Martin pour entrer au « service » d’un étranger à Paris, dans le grand Paris qui la tentait comme il tente toutes les petites paysannes sachant lire correctement le journal au moins une fois par semaine, le dimanche.

Irma de Steinkerque, en réalité Irma Pié, n’était jamais revenue au pays voir ses vieux. Ce n’était pas une mauvaise fille. Elle n’avait pas honte de ses parents, mais plutôt elle éprouvait une certaine gêne à reparaître devant eux dans ses brillants atours de demi-mondaine, et elle avait peur que son élégance et sa richesse ne fissent scandale à Saint-Martin.

Irma Pié, dans sa crainte de revenir au pays, avait manqué de psychologie. En réalité, on la recevait les bras ouverts.

Ce n’était ni la mère, ni le père Pié qui pensaient à s’informer de la source de sa fortune.

Éblouis, émerveillés, ils tournaient autour de leur fille, en répétant « qu’elle était parée comme une châsse », que, « bien sûr elle avait eu raison de partir à Paris, puisqu’à Paris elle avait fait fortune », et ils emmêlaient leurs félicitations de renseignements sur les voisins, qu’Irma avait totalement oubliés, sur les récoltes, dont elle se moquait tout à fait.

– Et alors, concluait soudain le père Pié, comment se fait-il que te revoilà, ma petite ? quoi que c’est-y donc que tu viens faire ?

Là, hélas, l’aventure devenait moins amusante, et Irma se troublait.

Si la maîtresse de Prosper était revenue dans son pays, c’est qu’en réalité, persuadée que son mariage avec Juve allait prochainement se faire, grâce aux bons offices de Nalorgne et Pérouzin, elle avait jugé prudent de venir chercher ses papiers, mais elle était fort inquiète à l’idée qu’elle allait être par eux, forcément, obligée d’avouer son âge : quarante-sept ans.

La demi-mondaine trouvait moyen de répondre à ses parents de façon assez vague, car elle n’entendait nullement les mettre au courant, pour le moment du moins, de ses projets matrimoniaux et du genre de vie qu’elle menait.

Les Pié, d’ailleurs, après avoir écouté leur fille, avec une dévotion admirative, redevenaient à leur tour bavards.

Instinctivement, ils éprouvaient le besoin de ne point se laisser étonner par la « petite » qui revenait de Paris, qui n’avait que Paris à la bouche sans doute, était prête à les traiter en campagnards. Alors, ils lui contaient les étranges aventures du pays :

– Tu ne sais pas, Irma, que, nous aussi, on en a eu du nouveau depuis bientôt trois mois. Au château, il se passe des choses, mais des choses gui feraient tourner la terre à l’envers. Il y a des revenants, des chats de deux mètres, des chaînes, et le facteur Joseph, tu te rappelles bien, Joseph, t’as assez joué avec lui quand t’étais gamine ? Eh bien, le facteur Joseph il a été mordu à l’épaule par un mort.

Or, à mesure que parlait le père Pié, le visage d’Irma de Steinkerque se rembrunissait visiblement.

Irma songeait que, quelque temps avant, elle avait appris par une indiscrétion, le départ de son ex-amant, le cocher Prosper, pour les environs de Saint-Martin ; il avait soi-disant trouvé une place de concierge dans un grand château abandonné.

Si, par hasard, le renseignement était exact, si c’était bien Prosper, l’ancien cocher d’Hervé Martel, qui occupait le poste de concierge dans le château aux mystères, que fallait-il croire ? que fallait-il en inférer ?

En écoutant son père, Irma de Steinkerque frissonnait, car elle savait son amant capable de tout. Cela n’était pas rassurant pour elle, amenée par les circonstances à se trouver si près de lui.

Deux jours plus tard, le petit village de Saint-Martin dont Irma de Steinkerque, en grande hâte, était repartie, fort pressée de regagner Paris et de continuer à faire « sa cour » à Juve, était encore ému par la présence d’un étranger qui venait d’arriver. Cet étranger, que les gamins s’étaient montré du doigt lorsqu’il avait fait son apparition sur la petite place du pays, n’était autre que Jérôme Fandor.

Que faisait Fandor à Saint-Martin ?

***

Il avait fait un réel prodige et payé d’audace en s’emparant de la lettre à lui adressée par Hélène. Mais depuis qu’il avait lu les mots de la mourante, il était à vrai dire incapable de réfléchir, incapable d’une action sensée, d’une décision raisonnable.

Fandor, en arrivant à Cherbourg, en reconnaissant la fille de Fantômas dans la personne de la dactylographe d’Hervé Martel, avait, un instant, cru qu’il allait enfin toucher au bonheur, qu’il allait enfin pouvoir goûter les joies d’un amour qui jusqu’alors ne lui avait apporté que les plus cruelles tristesses.

Puis, des calamités terribles s’étaient à nouveau abattues sur le journaliste et voilà qu’au moment où la police entière était mobilisée contre lui, où son signalement était télégraphié de tous côtés, où on le recherchait comme on recherche un espion, un traître abominable, il apprenait par surcroît qu’Hélène était mourante, qu’elle agonisait au château de Saint-Martin.

– Hélène va mourir, s’était dit Fandor, je saurai trouver moyen de lui rendre ses derniers moments moins pénibles, d’être à côté d’elle. À coup sûr, avait imaginé Fandor, Hélène est tombée aux mains de Fantômas. C’est Fantômas, ce ne peut être que Fantômas, l’homme qui a abordé, en barque, le sous-marin désemparé. C’est lui qui a enlevé la jeune fille. Mais cette lettre, n’était-elle pas dictée, sous la terreur, par Fantômas ?

Or, Hélène écrivait qu’elle était mourante. N’y avait-il pas là une ruse ? La lettre était-elle sincère ? Fantômas n’avait-il pas contraint sa fille qu’il aimait, à adresser ce suprême appel à Fandor ? Le jeune homme n’avait pas hésité une seconde.

Hélène lui donnait son adresse. Elle lui disait qu’elle agonisait au château de Saint-Martin, il irait à Saint-Martin, il irait vers Hélène, au risque de se trouver face à face avec Fantômas.

Parce que le chemin de fer était surveillé, Fandor avait acheté une bicyclette et avait gagné sa destination par la route.

À peine le jeune homme était-il sur la place du pays, – il était cinq heures et demie du soir, – qu’il avisait un gamin appuyé contre une maison et le regardant avec l’effarement que met un petit campagnard à considérer un homme de la ville arrêté dans son pays.

– Hé, le gosse, criait Fandor, peux-tu me dire où est le château ?

Il eût demandé où se trouvait le roi, où l’on pendait les gens, où la guillotine fonctionnait, qu’il n’eût pas produit un effet plus considérable. Fandor avait crié à haute et intelligible voix. Il assista non seulement à la fuite éperdue de l’enfant, mais encore à l’apparition simultanée d’une dizaine de têtes aux maisons voisines.

– Tiens, pensa le journaliste, ils sont curieux dans ce patelin.

– S’il vous plaît, pourriez-vous m’indiquer le chemin du château ?

À la question, pourtant simple du journaliste, le jeune homme devint rouge comme une pivoine, bégaya quelque chose, puis regagna l’auberge sans demander son reste.

– Eh bien, murmura Fandor, dépité, ils sont complaisants dans l’arrondissement.

Fandor, sans se décourager cependant leva la tête, prêt à interroger l’un des paysans aux fenêtres. Mais, comme le journaliste se retournait, une par une, les fenêtres se refermèrent. Il n’y avait pas à s’y tromper, on refusait de le renseigner.

Au tabac, Fandor demanda et obtint un paquet de cigarettes, puis en tendant sa monnaie, s’informa :

– Pourriez-vous m’indiquer, madame, le chemin du château ?

Or, il n’avait pas sitôt posé cette question que quatre paysans, occupés dans un coin de la boutique à vider des pichets de cidre, d’émotion se levèrent. La buraliste repoussa sa chaise et parut prête à disparaître.

– Mais qu’est-ce qu’ils ont donc ? murmura-t-il, qu’est-ce qu’il y a donc de si étrange à ma question ?

Et il répéta :

– Pourrais-je savoir par où je dois passer pour atteindre le château ?

– Vous voulez aller au château, monsieur ?

– Oui, madame, j’ai une visite à y faire.

– Une visite ? Mais comment donc s’appellent les gens qui y habitent ?

– Ma foi, madame, je ne sais pas. Je ne connais pas ces personnes. J’ai besoin précisément de faire leur connaissance.

La buraliste se signa.

Maintenant, tout le monde parlait à la fois.

Le château hanté.

Le monsieur de Paris ne le savait pas ? Des chats de deux mètres. Des revenants, traînant des chaînes. À moins de vouloir se suicider, il ne fallait pas s’y rendre. On y livrait, chaque nuit, de la chair saignante.

19 – LES GARDIENS DU CHÂTEAU

– Si j’étais maréchal en chef, si j’étais Napoléon I er, il n’est pas douteux que j’ordonnerais à l’un de mes clairons, de sonner le rassemblement. C’est l’instant. Il faut tenir conseil. Hélas, je ne suis pas Napoléon. Je ne suis plus même Fandor.

Il faisait nuit noire. La nuit impénétrable des campagnes. Autour du château, Fandor savait que d’un côté s’étendaient des plaines immenses, que de l’autre s’élevaient des arbres noirs aux craquements sinistres.

– Décidément, continuait Jérôme Fandor, le bon Dieu n’est pas gentil pour moi, ça ne lui aurait rien coûté du tout de m’accorder pour deux sous de lune.

Longeant toujours le mur, Jérôme Fandor put se rendre compte de l’étendue des terres entourant le château. Ce n’est qu’au bout de deux heures de marche en effet qu’il revint à son point de départ, devant la petite poterne, hermétiquement close, à laquelle aboutissait un étroit sentier.

– Est-ce par ici ? est-ce par là ? est-ce par ailleurs que je dois tenter l’escalade ? se demandait-il à présent.

– Morbleu, murmurait-il en se levant, il ne sera pas dit que j’aurai eu peur d’un danger inconnu.

Il siffla un petit air, il vérifia l’armement de son revolver, puis, délibérément, il s’approcha du haut mur.

Le journaliste se mentait un peu à lui-même. Non, ce n’était pas un danger inconnu qu’il allait affronter. C’était plus qu’un danger, c’était le Danger lui-même, c’était le Crime, c’était Fantômas.

Jérôme Fandor, au pied du mur, examinait en homme habitué à pareille difficulté, les dispositions de la muraille. Il n’y avait que peu de saillies capables de donner prise à qui eût voulu tenter l’escalade, mais cela n’était pas pour embarrasser Fandor. D’abord, il y avait le lierre, et le lierre était une aide puissante pour se hisser au faîte du mur. Et puis, enfin, il y avait quelque chose qui devait rendre l’escalade facile, aisée, enfantine, c’est qu’elle était nécessaire. Derrière la muraille noire, infranchissable en apparence, Fandor savait qu’agonisait Hélène.

Jérôme Fandor, tranquillement, ferma sa veste, releva son col, il cessa de siffler, puis, enfin, en gymnaste consommé, il s’accroupit une ou deux fois, se releva, éprouva la souplesse de ses muscles, enfin il s’élança.

Jérôme Fandor réussit, du premier coup, ce qu’un autre eût tenté sans succès plusieurs fois de suite.

Jérôme Fandor s’agrippa au lierre, il prit un point d’appui, une seconde, exécuta un renversement invraisemblable qu’aucun gymnaste n’aurait osé. Il avait atteint la moitié de la muraille. Une large fissure faite par l’éboulement d’un certain nombre de pierres lui permit de poser l’un de ses pieds, et de prendre ainsi un court repos.

Jérôme Fandor toujours un peu gavroche, plaisantait :

– Si les personnes qui vont au premier étage veulent descendre, l’ascenseur va partir.

De l’endroit où il était, atteindre la crête du mur était périlleux, impossible presque. Agile et leste, Jérôme Fandor trouva pourtant le moyen de s’agripper au lierre, d’y atteindre, de s’y maintenir le temps d’enjamber le sommet du mur.

Une fois là, à califourchon sur les pierres, le journaliste se reposa :

– C’est tout de même cinquante-neuf francs de fichus, grommela-t-il en constatant que son pantalon témoignait par de larges accrocs du tour de force qu’il venait de réussir. Hélas, reprit le jeune homme, on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs et je ne vois pas le moyen de passer par-dessus les murailles sans trouer mon pantalon.

Ayant repris haleine, Jérôme Fandor décida de ne pas tarder davantage. Jérôme Fandor s’accroupit encore une fois, prit son élan et dans le trou noir que formait le parc dont il ne voyait même pas le sol, il sauta au hasard. Jérôme Fandor devait être protégé par quelque bonne étoile. Il tomba sur une sorte de tas de sable, roula par terre, mais sans se faire du mal. Le journaliste se frotta un peu les genoux, vérifia s’il ne s’était rien cassé en sautant, puis se dit :

– Si ces messieurs et dames veulent prendre la peine d’entrer, ça n’est pas plus difficile que ça.

Ce qu’il allait dire se gela sur ses lèvres. Un vacarme épouvantable venait d’éclater. D’abord comme un grognement sourd, prolongé, qui emplissait tout le parc. Puis ce grognement grandit, s’étendit, se magnifia. Et d’autres grognements, d’autres hurlements épouvantables, prolongés, formidables, lui répondaient. Mille échos, réveillés à l’improviste se renvoyaient l’appel.