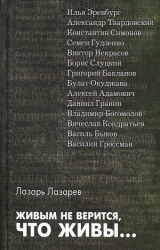

Текст книги "Живым не верится, что живы..."

Автор книги: Лазарь Лазарев

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)

Но знаток архитектуры, театра, искусства (напомню, что он окончил архитектурный факультет и театральную студию, до войны работал в архитектурных мастерских, затем актером и театральным художником), во время своих путешествий Некрасов, как это ни удивительно, больше всего интересовался не музеями и достопримечательностями разных стран, а их жителями, простыми людьми, которые обычно остаются за пределами внимания туристов и авторов зарубежных очерков, их судьбами, заботами, привычками, повседневным образом жизни. Его привлекали самые разные люди: солдаты, стоящие в почетном карауле в Париже у могилы неизвестного солдата, два ночных сторожа во Флоренции, с которыми почему-то завязался спор о всемирном футбольном чемпионате, школьники из Чикаго, ехавшие со своим учителем на экскурсию, сумбурный разговор с ними завершился «Подмосковными вечерами» и какой-то американской молодежной песней.

Он пользовался любой возможностью, любым поводом, чтобы разговорить случайно подвернувшихся собеседников, был полон доброжелательного внимания к ним, был готов их терпеливо выслушивать, старался понять их соображения и резоны, но не подлаживался, не поддакивал, легко ввязывался в споры, спорил горячо, но беззлобно. Эта естественность, непринужденность, этот искренний интерес располагал к нему людей даже во время мимолетных встреч. Куда бы ни заносила Некрасова судьба, с какими людьми ни сталкивала, он с поразительной быстротой обрастал не только добрыми знакомыми, но и приятелями и друзьями – в этом нетрудно убедиться, прочитав его путевые очерки. «До Петропавловска лета час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с летчиками окончательно сдружиться», – рассказывал Некрасов в книге «За двадцать тысяч километров», и хотя видел он этих летчиков – вернее, летел с ними – лишь второй раз, тут нет ни малейшею преувеличения. И некоторые из этих случайно возникших человеческих связей потом сохранялись долгие годы.

Путевые записки – не совсем точное жанровое определение этих книг Некрасова, может быть, лучше их называть мемуарной, автобиографической прозой – автор не только рассказывает об увиденном в далеких, новых для него краях, о поразивших его нравах, обычаях, жизнеустройстве, но и делится воспоминаниями о событиях своей жизни, размышлениями о пережитом, сопоставляет, сравнивает времена и страны, повествование строится на свободном эссеистском принципе. Так что это и лирическая проза, в которой решающую роль играет образ автора, – какой запас жизненных впечатлений он, главный герой повествования, накопил, представляют ли серьезный интерес эти впечатления, каков он как личность.

В 1962 году на вопрос анкеты: «Следует ли считать необходимым соответствие между тем, что писатель проповедует в своем творчестве, и его личным поведением?» Некрасов ответил коротким и безоговорочным «да». И никогда, ни при каких обстоятельствах не отступал от этого принципа. Это делает образ автора в путевых заметках необычайно привлекательным. Некрасов много видел, много пережил, он умен, наблюдателен, проницателен. И при этом относится с юмором и иронией не только к окружающему миру, но и к себе, что, конечно, прибавляет ему обаяния. В «Первом знакомстве», положившем начало его путевым записям, Некрасов писал: «Не надо глотать аршин… Надо быть самим собой». Он всегда был верен себе – и тогда, когда ему выкручивали руки партийные руководители и цензоры, и тогда, когда оказался по ту сторону «железного занавеса» на свободе.

Насмотревшись на эмигрантов, которые за рубежом сделали из антикоммунизма профессию, становясь такими же догматиками и пропагандистами, как коммунисты, только с противоположным знаком, Сергей Довлатов писал: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Некрасов, которому немало досталось от советской власти, таким антикоммунистом не стал. Он писал о том, что ему ненавистно в так называемом советском образе жизни. Но и о том, что далеко не все ему нравится в «свободном мире», тоже писал. Никогда не изменял себе, был тверд и ясен в своих убеждениях, в своей жизненной позиции, разумной, широкой, человечной – и тогда, когда жил в Советском Союзе, и тогда, когда оказался в эмиграции. Его творчество едино, в вещах, написанных в эмиграции, его мировосприятие, его гражданские устремления, его эстетические пристрастия не изменились. Может быть, поэтому и за рубежом эмигрантские издательства не рвались печатать его книги.

Вспоминая свою поездку в молодости в Италию, Илья Эренбург писал, что «издавна чужестранные писатели, попадая в эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства – от Стендаля до Блока, от Гете до нашего современника В. П. Некрасова». Вот в какой ряд высокой классики поставил он путевые очерки Некрасова «Первое знакомство». Трудно точно определить тот рубеж, за которым творчество писателя – нашего современника переходит в разряд долговечных эстетических ценностей, в разряд классики. Обычно такой рубеж устанавливается задним числом, иногда с большим опозданием. Но сегодня уже можно сказать, что путевые очерки Некрасова заняли свое место рядом с «Письмами русского путешественника» Карамзина, пушкинским «Путешествием в Арзрум», «Фрегатом Паллада» Гончарова, «Островом Сахалин» Чехова.

В сущности книга «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы» – тоже путевые записки. Это мысленное путешествие по своей жизни автор предпринял, когда за его плечами были уже немалые годы, он много пережил и дурного, и хорошего, многое открылось ему, многое он понял. Это автобиографическая проза, но построена книга в высшей степени оригинально, кажется, предшественников, во всяком случае в русской литературе, в данном случае у Некрасова не было. Он не только вспоминает о том, что было, что случилось в его жизни, но и старается представить, воссоздает то, что могло бы с ним быть, «если бы»…

Такого рода дерзкая условность, которую нынче числят за постмодернизмом, была опробована Некрасовым давно, еще в 1965 году, когда о постмодернизме у нас и слыхом не слыхано было, в рассказе «Случай на Мамаевом кургане». Герой рассказа – сам Некрасов, уже известный писатель, автор знаменитой повести, – через двадцать с лишним лет оказывается снова в 1942 году, в блиндажах своих сталинградских однополчан, для которых он никакой не писатель, а полковой инженер. Он уже знает, что было в стране после Сталинграда и как было, а они не знают, не могут знать, как шла война дальше и когда кончилась, и что было потом, в послевоенные годы, не могут знать, что умер Сталин, а на XX съезде разоблачены его злодеяния. Они и представить себе не могут, что на том месте, где им пришлось вести жестокие кровопролитные бои, где они закапывались в землю, нашпигованную смертоносным металлом, сооружен помпезный мемориальный комплекс. Так Некрасов сводит на своеобразную очную ставку разные времена, чтобы выяснить, что открывается нам в сорок втором году, если смотреть на него сегодняшними глазами, и, наоборот, как выглядит наше время, если взглянуть на него оттуда, из сорок второго года, что приобретено, что утрачено, что было подлинным, что ложным, что следовало сохранить, а от чего избавляться, и что еще тяжким грузом весит, давит.

Сходную задачу ставит перед собой Некрасов в «Суперлипопет…» Это не постмодернистская «игра», а художественное исследование на материале собственной жизни зависимости человека от общества, в котором он живет, от исторической эпохи, попутное исследование особенностей этого общества и эпохи. Не надо думать, что судьба человека изначально запрограммирована, вполне возможны и иные ее варианты, многое зависит от так или иначе сложившихся обстоятельств, иногда даже от вдруг подвернувшегося случая. Из этого исходит Некрасов в «Суперлипопет…», вспоминая прошлое, он понимает, что не раз оказывался на развилке жизненных дорог: «Я вижу богатыря на своем буланом коне на перепутье, перед бел-горюч камнем. „Поедешь налево – татарин. Поедешь направо – соловей-разбойник, поедешь прямо – Лубянка“. А может, не Лубянка, а Шанз-Элизе или пляс Пигаль?»

Автор прикидывает другой, вполне возможный вариант своей судьбы: что было бы, если бы его семья не возвратилась в 1915 году в Киев, а осталась в Париже, где его мать работала в военном госпитале? Быть может, он стал бы французским писателем, но, наверное, никогда бы не забывал, что он русский, болел бы Россией и болел за Россию. «Правый, левый? Скорее, левый, рвался бы в Испанию. Гитлера ненавидел, поглядывал бы на Москву». В войну ринулся бы в маки. С полного одобрения матери – «Иди, иди, малыш, только давай о себе как-то знать…» После войны рвался бы в Советский Союз. «Все-таки мы, русские, победили!» В маки дружил бы со сбежавшими из плена советскими офицерами. Вот это ребята! О них написал свою первую книгу «Дымок махорки». В определенном кругу прозвучала, «даже какую-то премию получила». И вот когда приоткрылся «железный занавес», «двойник» Некрасова осуществил свою давнюю мечту – по туристической путевке поехал в Советский Союз, о котором он наслышался и восторгов и проклятий, поехал, чтобы своими глазами посмотреть, что там делается, как живут люди.

Он видит там то, что советский Некрасов прекрасно знал изнутри, конечно, многое не принимал, отвергал, но что делать, жить-то надо было, привык, притерпелся. А ему, человеку, прожившему иную жизнь, в иных условиях, не зашоренному, все это, увиденное воочию, кажется абсурдным, находящимся за пределами здравого смысла и человечности. Вот для чего понадобился автору «двойник» – французский писатель русского происхождения Виктор Некрасов.

Есть в «Суперлипопет…» еще один «двойник», еще один Виктор Платонович Некрасов. Он возник после одной реальной жизненной истории. В Париже проходил вечер советской поэзии, все выступавшие поэты были знакомы с Некрасовым, пришедшим на этот вечер. Но никто из них не решился к нему подойти – он был «вне закона», это грозило серьезными неприятностями, тем более что на вечере в полном составе во главе с послом присутствовали сотрудники советского посольства. Только Булат Окуджава, увидев Некрасова, сошел со сцены в зал и на глазах у посольских обнял его.

Отталкиваясь от этого случая, Некрасов выстраивает еще один возможный вариант своей биографии: как бы повел себя его «двойник», если бы все его неприятности в свое время как-то уладились, и он даже оставался «выездным», попав на такой вечер в Париже? Вряд ли Некрасову после всего, что с ним было в Советском Союзе, надо было, вводя в повествование еще одного «двойника», подтверждать, что он повел себя точно так же, как Окуджава. Этот эпизод («двойник», оторвавшись от своих коллег, бродит со своим другом-эмигрантом по Парижу, и они обсуждают больные проблемы отечества и эмиграции) нужен автору, чтобы показать, что как бы ни старались власти изолировать, ошельмовать эмиграцию, внутренние связи ее с родиной не порываются.

Вплетены «двойники» в повествование изящно, мостики от одного к другому переброшены легко и свободно, швов не видно.

При этом все «двойники» живые люди, у них своя самостоятельная жизнь, они и близки «прототипу», и отличаются от него – это не иллюстрации авторской мысли. «Фантастично» лишь их рождение, появление. Во всем остальном Некрасов, как всегда, реалист. Психологический портрет каждого точен, логика их судеб, реалии жизненного пути достоверны. Внутри эпизодов – свойственное художественной манере Некрасов жизнеподобие.

С этим даже связана одна почти анекдотическая история. В «Суперлипопет…» есть фантасмагорический, гротескный, но написанный, по видимости, вполне, как это свойственно Некрасову, «достоверно» эпизод: скучающий в одиночестве Сталин приказывает доставить к нему писателя, чтобы побеседовать с ним и «обмыть» Сталинскую премию «Окопов», этот визит превращается в двухдневный «загул», изображенный весьма колоритно, как говорится, со знанием дела, с бездной почерпнутых автором в других компаниях подробностей. Так вот, недавно один из сочинителей бредовых исторических «гипотез», которые нынче охотно печатают даже солидные наши журналы, доказывая нечто совершенно несусветное, ссылается как на решающее доказательство на эту выдуманную Некрасовым встречу со Сталиным, выдает ее за чистую монету. Стоит добавить, что тиран написан Некрасовым страшным и смешным, но иными красками, чем у Солженицына, Рыбакова, Искандера.

Незадолго до вынужденного отъезда в эмиграцию Некрасов написал два рассказа такого рода, которые представляют собой тоже фантасмагорию, правда, пронизанную сатирической иронией, – «Ограбление века, или Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Король в Нью-Йорке». Герой первого – классик официозной советской литературы и крупный партийный и государственный деятель Александр Корнейчук, второго – Алексей Косыгин, в ту пору председатель Совета министров СССР. Я хочу предупредить наивных легковерных читателей, что не следует видеть в героях этих рассказов реального Корнейчука (о реальном Корнейчуке Некрасов написал вполне нелицеприятное эссе «А. Е. Корнейчуку – 80 лет») и реального Косыгина, которого он в глаза никогда не видел – разве только в кинохронике и телевизионных репортажах. В рассказах вымышленные художественные образы, вымышленные ситуации. Речь идет о советской правящей верхушке, живущей придворными страстями в недосягаемой дали от подлинной жизни обычных людей.

«Маленькая печальная повесть» – прощальное произведение Некрасова. Не только потому, что оно последнее по времени. До этого все, что писал Некрасов в эмиграции, было в основном повернуто к прошлому, к тому, что было пережито на родине. В последней повести осмысливается и духовный опыт жизни на чужбине. Некрасов рассказывает в повести историю дружбы молодых талантливых питерских актеров: они были не разлей вода, дня не могли прожить друг без друга, «три мушкетера» называли их. Эта дружба была опорой их духовного существования, отдушиной в затхлой атмосфере регламентированного советского искусства, не давала опуститься, приспособиться. Казалось, прочные неразрывные нити будут связывать их всю жизнь. Но им предстояло новое испытание – вынужденной разлукой: двое оказались в эмиграции, один, талантливый танцор, стал «невозвращенцем» и вскоре завоевал ослепившую его мировую славу, второй, которому из-за жены-француженки, пришлось переселиться в Париж, не преуспел там, его талант оказался невостребован; третий остался на родине, выбился в кинорежиссеры, каким-то чудом снял фильм, который не понравился начальству – со всеми вытекающими из этого последствиями. Навалились новые заботы, новые неприятности, новые искушения – теперь уже не общие, у каждого свои. И нити, связывавшие их, стали истончаться, рваться. Вот почему автор назвал повесть печальной.

Выяснилось, что и для Некрасова прожитые на чужбине годы были временем грустных утрат. В финале повести он вдруг отставляет в сторону своих героев и пишет о себе, пишет с поразительной искренностью – печалью пронизано лирическое отступление, которым заканчивается повесть:

«Благословляю ли этот день 12 сентября 1974 года (в этот день вытолкнутый в эмиграцию Некрасов вылетел из Киева в Цюрих. – Л. Л.)? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни – это друзья. Особенно, когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня – друзья… Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким военно-осетинским дорогам, ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по сивцевым вражкам и дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля, на кухнях и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей… Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить, не то что заходить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

– Не пиши, все равно отвечать не буду…

И это „отвечать не буду“, эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней левой подмышкой: „Поздравляю!“ и без обратного адреса опустит где-нибудь в Дарнице или на вокзале. За десять лет ни разу не надрался… Во всяком случае не написал, не опустил… А все это соль, соль на мою рану…»

День Победы Некрасов вспомнил не случайно: война была и оставалась до конца его дней самым значительным событием жизни, самым тяжким испытанием, которое он с честью выдержал. Бесконечно дорог ему был этот день. И горько, что оставшиеся за «железным занавесом» друзья в этот день не вспомнили о нем. Горько, что на чужбине нет никого, с кем бы ему хотелось отметить эту дату.

Об этом Некрасов написал рассказ «Девятое мая» – такой же, а может быть, еще более печальный, чем последняя его повесть. Жестокая ирония судьбы и истории: герой рассказа – художник-эмигрант, так же, как автор, воевавший в Сталинграде на Мамаевом кургане, волею судеб занесенный в этот памятный день на какую-то выставку в Германии, проводит праздник – больше не с кем – с немецким летчиком, летавшим тогда, в сорок втором, на «раме»-разведчике «фокке-вульф-189» в небе Сталинграда, они пьют и со странным смятенным чувством рассматривают сделанные тогда летчиком снимки Мамаева кургана. Тоска…

Григорий Кипнис, один из близких друзей Некрасова, киевский корреспондент «Литературной газеты», в своих воспоминаниях рассказывал о республиканском партийном активе, посвященном выступлению Хрущева, на котором обличали, клеймили писателя, требовали, чтобы он признал свои ошибки, покаялся: «Честно говоря, я никогда не видел его выступающим с трибуны, тем более – перед такой многолюдной аудиторией. К тому же настроенной, мягко говоря, недружелюбно. Мне стало страшно за него. Только б не сорвался… Но он уже говорил. И говорил таким звонким, таким ясным и уверенным голосом, что я поразился. Ни тени волнения. А зал слушал, что называется, затаив дыхание. Говорил он о чести, о том, что всегда поступал по совести и писал честно, что никак не может принять обвинения и признать за собой несовершенные ошибки, ибо, признав, потерял бы уважение к себе как писателю и коммунисту. И закончил громко, даже с несвойственным ему пафосом, что писал и будет писать правду. Ничего, кроме правды! Одну только правду, за которую сражался в окопах Сталинграда!»

Что бы он ни делал, что ни говорил, что ни писал, он всегда помнил о войне и был верен той правде, которую защищал в окопах Сталинграда…

«Моя война еще стреляет рядом…»

(О поэзии Бориса Слуцкого)

Литературная судьба Слуцкого сложилась так, что, напечатав перед самой войной, в мае 1941 года, первое стихотворение, он замолчал на десять с лишним лет (по его собственному признанию, в войну он написал единственное стихотворение – «Кельнская яма»). Следующее стихотворение – «Памятник» – опубликовано в августе 1953 года в «Литературной газете», когда многие ровесники Слуцкого уже выпустили не одну книгу.

Слуцкий пробыл на фронте все четыре года. Начинал в сорок первом на Смоленщине, там был ранен, а закончил майором в Югославии и Австрии, старался служить в тех частях и подразделениях, которые «пехотнее» (этим словечком в письмах с фронта родным и друзьям он обозначал самую высокую меру военных тягот и опасностей), сполна изведал и фронтовых бед, и госпитальных мучений. «На войне, – это одна из записей Слуцкого, вошедших в его недавно выпущенную книжку „О других и о себе“, – я почти не писал по самой простой и уважительной причине – был занят войной. По нашу сторону фронта не было, как известно, ни выходных дней, ни солдатских отпусков».

После войны почти два года Слуцкий провел в госпиталях – последствия контузии: непрекращавшиеся головные боли, тяжелая черепная операция, бессонница, депрессия. Преодолевая эти не отпускавшие его недуги, с великим трудом стал он сочинять стихи. Потом признавался, что стихи его «вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы, из положения, в котором есть свои удобства». Он написал потом обо всем этом – о мучившей его невыносимой головной боли и о том, как он от нее избавился, как ее преодолел.

Спасибо же вам, стихи мои,

За то, что, когда пришла беда,

Вы были мне вместо семьи,

Вместо любви, вместо труда.

Спасибо, что прощали меня,

Как бы плохо вас ни писал,

В тот год, когда, выйдя из огня,

Я от последствий себя спасал.

Спасибо вам, мои врачи,

За то, что я не замолк, не стих.

Теперь я здоров! Теперь – ворчи,

Если в чем совру, мой стих.

Но и преодолев более или менее болезнь, жил Слуцкий в послевоенные годы очень нелегко. Для многих вернувшихся с войны солдат и офицеров это были безрадостно тяжелые годы. По воле Сталина всячески вытравлялась фронтовая вольница, уже и в грош не ставились недавние военные заслуги, заработанные на фронте под огнем, при постоянном смертельном риске ордена и звания, даже день Победы был упразднен как государственный праздник.

Для него это были годы скудные и бесприютные, своего жилья не было – снимал углы, постоянной работы тоже – шестой пункт в анкете становился в те годы непреодолимой преградой, жил на скудную инвалидную пенсию и перепадавшие время от времени довольно жалкие гонорары за радиопередачи. Но уже всепоглощающим содержанием его жизни стали стихи. Писал много – видно, поэтической энергии накопился мощный неиссякающий запас. И, конечно, больше всего о войне писал – она была главным событием, главным содержанием всего, что было в его жизни:

А в общем, ничего, кроме войны!

Ну хоть бы хны. Нет, ничего.

Нисколько. Она скрипит,

как инвалиду – койка.

Скрипит всю ночь

вдоль всей ее длины.

Снова и снова возвращался Слуцкий к пережитому в те трагические годы. «В моем стихе, – признавался он, – как на больничной коечке, к примеру, долго корчилась война», «больничная коечка» и «корчилась война» – здесь не случайны. Тут кроется объяснение того, почему после войны литература так долго занималась трагическим опытом фронтовых лет, стараясь выяснить, что было тогда высоким и истинным, а что эфемерным, призрачным. Созревание таланта Слуцкого и было связано с сознательным отталкиванием от эфемерного, гладкописи, благостной казенщины, бодряческого равнодушия. Многие его стихи жили войной, открывали реальную, не искаженную пропагандистскими и поэтическими штампами фронтовую действительность. О своей первой книге он через несколько лет после ее появления писал: «Место действия – была война. Время действия – опять война». Даже среди тех поэтов-фронтовиков, которые вступали в литературу с «опозданием» (назову Давида Самойлова, Булата Окуджаву), он оказался больше других привержен этим воспоминаниям военных лет. То, что было пережито тогда, стало навсегда неотделимой частью его душевного опыта. Он написал о войне много очень сильных стихов, но глубинная, неотступающая память о фронтовых испытаниях пронизывает и его стихи о мирной жизни, они в них вдруг всплывают в непроизвольных ассоциациях, в неожиданно возникающих сравнениях. Новые города – память неожиданно подсказывает поэту сравнение – похожи на «батальоны одинаковых, как солдаты, домов». «Словно в танке танкисты, молча принимают колосья смерть», – напишет он о засухе. О времени, проведенном в больнице, он скажет: «в многосуточной отлучке самовольной из обычной злобы дня»; о вдохновении: «словно в самом конце войны, когда от волнения в горле першит»; о старых рифмах: «не снятые с вооружения, как штык, хранимый на случай рукопашной схватки». Впечатления военной поры, пережитое и увиденное тогда сформировали нравственные представления Слуцкого, определили существенные особенности его мировосприятия и поэтического видения.

Чтобы не быть голословным, приведу, заметив, что это один из множества возможных примеров, начало стихотворения «Как отдыхает разведчик» (стоит, кстати, попутно обратить внимание на очень характерный для поэтики Слуцкого тип заглавия – сказано деловито, кратко, без околичностей, как в наставлении или донесении). Эта деловитая определенность важнее всего для автора, и его нисколько не смущает повторение одной и той же «формулы»: «Как меня принимали в партию». «Как делают стихи», «Как меня не приняли на работу», «Как убивали мою бабку?», «Как растаскивается пробка?»:

Вот он вернулся с задания.

Вот он проспал, сколько мог,

Вытянув вдоль мирозданья

пару исхоженных ног.

Вот расстелил плащ-палатку.

Вот подстригает усы.

О, до чего же вы сладки,

тихие эти часы!

Пока это только зарисовка, в которой с некоторым даже педалированным бесстрастием, подчеркнутым повторением словечка «вот», фиксируются одни лишь мелочи быта: выспался, подстриг усы, расстелил плащ-палатку, наверное, перекусит с товарищами, может быть, если старшина расщедрится, выпьют полагающиеся «сто граммов». В этой заурядной «прозе» фронтовой жизни едва – едва брезжит, проступает поэзия. Обещание ее таится в строках: «О, до чего же вы сладки, тихие эти часы!» Но драматический нерв еще почти не ощущается. Для того, чтобы проступила, обнаружила себя обещанная поэзия, автору надо раскрыть скрытые от посторонних глаз напряжение и значительность «тихих этих часов». Слуцкий не рассказывает о том, что приходится делать разведчику там, за линией наших траншей, о том, что у него на душе в короткие часы отдыха перед новым заданием, – конкретизация может обернуться и невольным снижением. Есть опасность не подняться над окопным бытом. Читатели должны об этом сами догадаться, автор лишь подталкивает их воображение. Неожиданно он дает прямой вывод, прямую оценку, эмоциональная весомость которых усиливается обращающим на себя внимание отсутствием рифмы в последней строфе. Они возникают на резком контрасте с непритязательной обыденностью, предшествующей бытовой зарисовке окопного быта:

Вы, трофейные часики,

тикайте на руке!

Изображайте, классики,

Эту жизнь налегке!

Изображайте гении,

Если вам по плечу:

До следующего задания

Полсуток ему еще.

Сочетание внешне непримечательного, до крайности лишенного каких-либо традиционных батально-романтических аксессуаров и внутренне высокого, истинно героического и создает «поэтическое напряжение» стихов Слуцкого. В этом один из главных «секретов» его поэтичности.

Слуцкий вновь и вновь возвращался к трагической стороне войны, которая со страшной силой обрушилась на простых людей, от имени солдат и вдов он судит кровавое время. Здесь он искал поэзию той поры, которая не давалась поэтическим штампам, которую обходили чистые дорожки поэтической гладкописи. Не случайно Слуцкого оставили безучастными великолепные «парады природы» в Альпах – а какой это был давно испытанный, безотказный «возбудитель» «запрограммированного» поэтического вдохновения:

А я ничего не запомнил,

А то, что запомнил, – забыл,

А что не забыл, то не понял:

Пейзажи солдат заслонил.

Слуцкий отвоевал для поэзии немалый массив прозы, проза жизни не только определила круг тем, к которым он обращался, не только обусловила его пристальное внимание к быту и определила внимание к тем, кто его окружал, – солдатам, позднее посетителям районной бани – бывшим солдатам, жителям заводской окраины, соседям по «коммуналке». Вторжение прозы оказало воздействие на все элементы стиха: образный строй, язык, интонацию. Смело и широко Слуцкий использует солдатский жаргон военных лет, просторечия, даже просочившиеся в нашу устную речь канцеляризмы. И перебои ритма, и недосказанная, оборванная или намеренно нескладная фраза, и повторение какого-либо характерного словечка – все это от живого говора улицы, к которому прислушивался и чутко его схватывал Слуцкий. Но угловатость стихов Слуцкого обманчива – он из тех поэтов, которые огромное значение придают форме, «технике», инструментовке. Угловатость – результат не небрежности, а стремления разрушить гладкость, зализанность, литературщину, уйти от приблизительности, расплывчатости, неопределенности. Точность, острота и четкость мысли, ясность чувства – все это Слуцкий считает для себя обязательным, это тоже результат вторжения прозы в его стих.

Слуцкий обладал редкой способностью открывать поэзию в вещах, на первый взгляд, сугубо прозаических. Именно открывать, потому что есть предметы, которые тотчас же вызывают у читателя поэтические ассоциации, они по традиции как бы отданы давно поэзии, и есть предметы и явления, поэтическая природа которых скрыта или которые – тоже традиционно – считаются «непоэтическими». Слуцкого интересовали вторые. Искусство трансформации «непоэтической» прозы в поэзию было для него так важно, что он посвятил этому сюжету стихотворение, в котором раскрывается, как поэзия «просачивается» сквозь прозу:

И проза, смирная проза строк,

Сбивается в елочку или в лесенку,

И ритм отбивает какой-то срок,

И строфы сползаются в песенку,

И что-то входит, слегка дыша,

И бездыханное оживает:

Не то поэзия, не то душа,

Если душа бывает.

Поэзия Слуцкого довольно долго питалась фронтовыми впечатлениями. Больше того, именно они дали соответствующее направление его поэтике.

Для поэта, сосредоточивавшегося на житейской прозе, исповедовавшего такую эстетику, фронтовая жизнь была материалом, удивительно соответствующим природе его таланта. Само это явление – фронтовые будни – заключает в себе некий парадокс, некое глубинное драматическое противоречие. В сущности здесь уже в потенции заложен тот эстетический контраст, без которого нельзя вскрыть поэтическое в прозе. Ведь будни войны – это обычность необычного, не укладывающегося в привычные рамки человеческого существования. Крайний драматизм, трагичность этой житейской прозы рождает в стихах Слуцкого высокое лирическое напряжение. И чем сдержаннее, «суше», прозаичнее интонация, тем – по закону контраста – выше этот внутренний накал.

Я запомнил фамилию Слуцкого, прочитав в «Литературке» его «Памятник» – это была его первая публикация, стихотворение произвело на меня огромное впечатление. Я бы вряд ли рискнул об этом написать – в общем это факт моей биографии, если бы после этого судьба не сводила меня с разными людьми (и не только с литераторами, но и с любителями поэзии), которые в один голос говорили, что их, как и меня, потрясло первое напечатанное стихотворение Слуцкого. В этом нетрудно убедиться, обратившись к сборнику воспоминаний о Слуцком. На одно свидетельство – Иосифа Бродского – сошлюсь. Он говорил, что «Памятник» Слуцкого толкнул его к стихописанию, ему кто-то показал «Литературную газету» с напечатанным там стихотворением Слуцкого, которое произвело на него такое сильное впечатление, что он сам начал сочинять стихи.