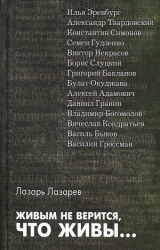

Текст книги "Живым не верится, что живы..."

Автор книги: Лазарь Лазарев

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)

В тяжкий час земли родной…

(О книге заметок и писем Александра Твардовского военных лет

«Я в свою ходил атаку…»)

В войну к нам на передний край стихи не добирались. Изредка, от случая к случаю, когда бывало потише, привозили дивизионную газету, еще реже армейскую – все это быстро раздирали на курево.

В сорок втором и сорок третьем запомнились лишь симоновские: «Жди меня» – теперь понимаю, видимо, перепечатка в какой-то из дошедших до нас газет, и «Убей его» («Если дорог тебе твой дом…») – кажется, это было что-то вроде листовки.

«Теркина» я прочитал в сорок четвертом, уже «отвоевавшись». Это была, если память не подводит, воениздатовская книжка. Впечатление произвела очень сильное. Впрочем, слово «отвоевался», которое я употребил, не тогдашнего происхождения. Более позднего. Нет, тогда я еще внутренне не «отвоевался». И не только потому, что не переставал думать о том, как идет жизнь у нас там, на фронте. А главное был уверен – без малейшего отношения к реальности, что еще вернусь на фронт, а это у меня вроде бы затянувшийся «отпуск по ранению».

В топорной публицистике в подобного рода чувстве видели проявление горячего патриотизма. На самом деле это не так, все было сложнее. Патриотизм, ненависть к захватчикам, к фашизму, в разных его проявлениях, преодоление страха, желание в трудных обстоятельствах не ударить в грязь лицом, быть не хуже других – все вместе соединилось, сплавилось, определяло (не знаю, как лучше сказать – состав крови или мироощущение). Без этого не понять нашей жизни на войне, нашего отношения к ней.

Прошу прощения за то, что заметки о книге Александра Твардовского «Я в свою ходил атаку…», в которой обнародованы его заметки и письма военной поры, я начал воспоминаниями о моей войне. Но без них сейчас трудно объяснить, чем так тогда поразил меня «Теркин». Разумеется, поразил не меня одного, я в данном случае выступаю как один из представителей довольно многочисленной группы читателей, сразу же откликнувшихся на книгу про бойца. Кстати, фундамент того литературно-общественного авторитета, которым потом пользовался Твардовский, у многих из нас возник именно в ту пору, когда мы читали «Теркина», «Дом у дороги», «Я убит подо Ржевом» – в войну и сразу после нее.

Через много лет после войны в одном из выступлений Твардовский проницательно заметил, что «всякая действительность до того, как она явится отраженной в образах искусства, она еще как бы не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей». «Теркин» был этой книгой о нашей жизни на войне, он как бы подтверждал наш нелегкий опыт. Именно эта жизнь, какой бы в действительности она ни была, казалась тогда мне нормальной, единственно правильной и возможной. Что говорить, жизнь на фронте была очень тяжелой, порой на грани возможного – на этот счет у тех, кто там побывал, вряд ли могли возникать какие-то иллюзии. Все там требовало предельного напряжения сил: и леденящий холод, который, случалось, представлял не меньшую опасность, чем пули и осколки, и с харчем далеко не всегда был порядок, часто подголадывали, и выматывающие до изнеможения многокилометровые марши в непогоду, в осеннюю и весеннюю распутицу, и горькие до отчаяния дороги отступлений в сорок первом и сорок втором (Твардовский в дневнике, воспользовавшись злым солдатским определением, назвал их «драп-кроссом»; они потом в «Теркине» отозвались в душераздирающих строках: «Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя!»), и траншеи да окопы – сколько было их накопано, и водные преграды, преодолеваемые чаще всего на подручных средствах, нередко под губительным обстрелом. И подстерегавшая на каждом шагу смертельная опасность, и погибающие рядом товарищи, и постоянный недосып.

В «Теркине» и покоряла так хорошо знакомая нам, пережитая нами эта обычная фронтовая жизнь. Не боевые эпизоды, которыми изо дня в день одаривало Совинформбюро, не героические подвиги, которые охотно, но не лучшим образом воспевали доходившие до нас армейские газеты. А именно жизнь на войне, на фронте – какой она была в реальной действительности – суровая, жестокая, но жизнь…

Поэтому «Теркин» с первых публикаций вызвал нараставший читательский успех. Это почувствовал автор – о чем свидетельствуют его дневники, это была для него очень существенная поддержка. Критики и особенно некоторые коллеги по поэтическому цеху встретили «Теркина» не в пример читателям довольно сдержанно. Конечно, здесь свою роль играло не миновавшее и эту среду чувство конкуренции, реакция на завидный читательский успех вещи Твардовского. И все бы ничего, конкуренция – дело обычное, если бы это чувство не сопровождалось у иных «соперников» столь распространенным в советское время стремлением приписать книге Твардовского опасные идеологические изъяны. Отзвуки этих обвинений, чреватых для автора серьезными неприятностями, слышались и после войны – в выступлениях поэтов, доказывавших, что в «Теркине» автор, отклонившись от «генеральной линии» советской литературы, изобразил не советского, а традиционно русского солдата, и в разгромных, заушательских отзывах – «фальшивая проза» – на прозаическую книгу Твардовского «Родина и чужбина». Стоит поэтому сказать, что единственным (хочу это подчеркнуть) писательским откликом на «Теркина» в годы войны было письмо Твардовскому Константина Симонова, увидевшего в книге про бойца замечательное достижение поэзии и даже самокритично признавшего, что он сам ничего в таком роде, о таком герое создать не может, не дано это ему…

Но вот что нельзя забывать, говоря об отражении жизни в художественной литературе, в поэзии. Существуют – и они распространены – превратные представления о связи писателя с действительностью. Все, мол, просто: писатель увидел, услышал, может быть, даже сам что-то пережил. А потом перенес в свое произведение.

Конечно, это не так… Все куда как сложнее. Так просто в качестве лоскутов действительности эти наблюдения, впечатления не могут быть «вшиты» в произведение… Они перед этим усваиваются, осмысляются, иногда переосмысляются, приноравливаются к тому художественному миру, который существует в сознании писателя. Восприятие действительности художником процесс очень сложный – на него влияет и то, что происходит вокруг, так сказать, в окружающем мире, и то, как действительность воздействует на него, как он ее воспринимает, какие чувства у него рождает.

В свое время Твардовский напечатал большую статью «Как был написан „Василий Теркин“», в которой отвечал на наиболее часто высказываемые ему устно и в письмах вопросы читателей (у статьи даже был подзаголовок «Ответ читателям»), поэт как бы приоткрывал дверь своей творческой лаборатории. А книга дневников и писем военной поры «Я в свою ходил атаку…» дает нам возможность или, скажу осторожнее, помогает нам понять, как происходил у Твардовского, создававшего «Теркина» (не зря свои записи называл рабочими тетрадями), этот очень сложный процесс преобразования явлений действительности, собственных впечатлений и настроений в поэзию, мы каким-то поразительным образом – случай нечастый – становимся словно бы свидетелями рождения чуда искусства, претворяющего события жизни, пережитое автором в долговечные художественные ценности. Это происходит на наших глазах, хотя тут есть, конечно, и никогда до конца непостижимый секрет – имя ему талант.

Твардовский вспоминал: «Ни одна из моих работ не давалась мне так трудно поначалу и не шла так легко потом, как „Василий Теркин“». Толчком для начала работы над «Теркиным» была сталинградская битва, ставшая кульминацией великой войны. Сталинград был очень важной не только военной, но и душевной вехой той грозной поры. Гроссман, с которым у Твардовского в войну сложились крепкие дружеские связи (его имя не раз возникает в дневниках и письмах: «Уехал человек, который здесь мне был очень дорог: умный, прочный, умевший сказать вовремя доброе слово», – пишет о нем Твардовский, и Гроссман в свою очередь рассказывал жене: «Здесь, кстати, Твардовский, я у него ночевал две ночи, мне с ним было очень приятно встретиться. Хороший он парень»). Так вот, Гроссман, отправленный в качестве корреспондента «Красной звезды» в Сталинград, где шли невиданно жестокие бои, писал оттуда: «В Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода». Эхо сталинградской битвы слышно было очень далеко, за много километров от Волги, где шла приковавшая всеобщее внимание и надежды битва за свободу… Эта битва получила у Твардовского свое замечательное поэтическое выражение в «Теркине» – «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», оно затем служило для множества людей девизом высокой дели кровавой войны. Здесь был тот внутренний импульс, который породил поразительную лирическую энергию, озарившую книгу про бойца и подчинявшую себе ее читателей. «Стал писать нечто лирическое, – делился поэт с женой. – Не знаю, что получится, но пишется в полную охоту. Не думаю, куда это и для чего, не связываю ни с какими намерениями и надеждами. Пишу потому, что пишется, потому что ненавижу всеми силами души фальшь и мерзость газетного сегодняшнего стихотворения, и чувствую, что если до войны я еще был способен что-то подобное фальшивое петь, то сейчас – нет. Не могу, не хочу, не буду. Не верю, что это нужно и полезно». Не отсюда ли в «Теркине» так часто цитировавшиеся строки о правде, без которой не прожить, правде – «как бы ни была горька»?

Язык «Теркина» поразил меня при первом чтении. Я сразу же вспомнил, видно, крепко вбитые в школьные годы слова Пушкина о стихах в «Горе от ума» – «половина должны войти в пословицы». Так оно и произошло, происходило, разрастаясь и разрастаясь вширь, с «Теркиным» – многое вошло в пословицы, стало драгоценными поэтическими формулами великой войны. Язык книги про бойца вобрал в себя ходовую и переосмысленную армейскую лексику, замечательно меткие находки солдатского арго. Но все это у Твардовского проверено и отцежено строгим вкусом, поднято на высокую ступень богатой и выразительной литературной речи. Псевдонародного снижения не было – Твардовский не принимал языка, рассчитанного «не на взрослых грамотных людей, а на некую выдуманную деревенскую массу». Короче говоря, и язык книги про бойца был частью того же общего процесса отбора и художественного претворения автором жизненной действительности.

Цитата, ставшая названием книги, многозначна, включает в себя несколько важных смыслов. Прежде всего она, разумеется, говорит о непосредственном участии автора в войне: как сотруднику армейской газеты Твардовскому приходилось тогда во всю «пахать», не чураясь никакой «черной» редакционной работы. Он потом вспоминал: «Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки – все». Иногда бывала крайняя необходимость в каких-то заведомо не очень высокого литературного качества материалах – вот и приходилось, что поделаешь, писать и то, что, видимо, никакого внутреннего удовлетворения ему не приносило. С удовольствием, свидетельствует он, писал разве что очерки. Добытый для них во время поездок в действующие части материал был в той или иной степени потом им использован в вышедшей после войны книге «Родина и чужбина». А порой приходилось по приказу редактора заниматься тем, к чему душа уж совсем не лежала, чего по здравому разумению делать не надо было, но приказ есть приказ.

С одним из редакторов Твардовскому совсем не повезло. И это был не одномоментный конфликт – история обычно тоже мало привлекательная, а судя по дневниковым записям, противостояние, ставшее постоянным, отравлявшее жизнь и работу. Что скрывать, далеко не все редакторы армейских газет были более или менее квалифицированными журналистами, настоящими газетчиками. Похоже, что ПУР на эту должность главных редакторов назначал людей, у которых был подходящий стаж военно-политической службы, но многие из них были способны редактировать разве что «боевые листки» (случай Твардовского не единственный). Эти газетные начальники оказавшегося в их подчинении писателя (в войну была учреждена такого рода штатная должность в армейской печати) рассматривали как обременительную нагрузку, нарушающую должный порядок в строю их подчиненных. Не умея и не желая использовать этот, по их представлениям чужеродный армейской среде и армейским порядкам контингент, они старались во что бы то ни стало писателей «поставить на место», чтобы не думали, что они на особом положении и могут писать, как хотят, пусть не умничают и пишут то, что им приказывают начальники.

Эренбург рассказывал, что однажды редактор «Красной звезды» Ортенберг, очень ценивший передовые как один из действенных способов пропаганды полученных начальственных указаний и рекомендаций, поручил ему написать передовицу. Прочитав написанную Эренбургом статью, редактор рассмеялся: какая же это передовая, любой сразу поймет, что она написана Эренбургом. По тогдашним представлениям, передовая предполагала стилевую безликость и приказной тон. Ортенберг был хорошим редактором и умел с толком использовать работающих в газете писателей: больше он Эренбургу передовиц не заказывал.

А Твардовскому не повезло – его редактор газету не умел делать. Мог только командовать, что, судя по всему, делал с большой охотой и часто совсем не к месту… Гроссман даже советовал Твардовскому поменять газету – Твардовский вроде бы даже готов был это сделать, но не вышло.

Многим из сегодняшнего «далека» кажется, что все тогда было ясно, просто, гладко, без сучка и задоринки. Увы, книга «Я в свою ходил атаку…» свидетельствует, что путь Твардовскому преграждали довольно колючие сучья. Вдруг затормозились издания «Теркина», были прекращены передачи по радио Дмитрия Орлова, прекрасно читавшего книгу про бойца – похоже было, что кто-то имеющий власть скомандовал. В «Теркине» был тот уровень суровой правды о войне, который очень настораживал тупых и правоверных деятелей. Вот строки из письма жене (посланного с оказией, что нелишне отметить), кое-что объясняющие: «Сейчас нужен герой-офицер, желательно дворянского, по крайней мере интеллигентного, происхождения, в виде отклонения от нормы (что будет одновременно и допустимой смелостью) – религиозный, свято уважающий традиции военной семьи и т. п. Солдат сейчас не в моде. Он должен занять подобающее ему место. Это все трудно объяснить. Но это все так примерно и еще хуже. И об этом не хочется».

Потом, скорее всего, под напором набиравшего размах и силу читательского успеха эти сучья были сломаны. Но изводили поэта то и дело возникавшие редакторско-цензорские и тупые начальственные перестраховочные замечания. Что говорить, они, разумеется, не улучшали печатавшихся произведений, но отбиваться от них было трудно, часто невозможно. Конечно, это были еще цветочки по сравнению с тем, что ждало Твардовского впереди как автора и главного редактора «Нового мира», но запах у этих цветочков был стойким и явно ядовитым. Если выразить эти редактороско-цензорские манипуляция, с которыми столкнулся Твардовский, на нашем тогдашнем армейском языке, можно сказать, что поэту пришлось проходить «школу молодого бойца». Впрочем, школа эта его многому научила, многое помогла понять. Не она ли подготовила его к стойкому сопротивлению цензуре и начальству во времена «Нового мира»?

Вскоре после Победы, вспоминая работу армейских журналистов, Константин Симонов писал: «Служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать люди нашего возраста… Работа военных корреспондентов была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком». Твардовский это понимал, чувствовал разницу между теми, кто должен на переднем крае находиться постоянно, со всеми сопутствующими этому кровавыми обстоятельствами, и теми, кто попадал туда ненадолго, командированный редакцией: «Мы живем по обочинам войны, – вот одна из его записей на эту тему. – Мы быстренько подъезжаем к тем ямочкам и окопчикам, в которых сидят воюющие люди, быстренько расспрашиваем их, прислушиваясь к канонаде и невольно пригибая голову, когда свистит мина. А потом, провожаемые незабываемыми взглядами этих людей, убираемся восвояси…» И в другом месте: «Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны, издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются при том, когда человек воюет». Жестко сказано, но за этим стремление сверять происходящее по шкале реальных ценностей… Это выделение Твардовским «рубящих», «воюющих» как главных людей той тяжелой поры помогает понять, почему для героя книги про бойца он выбрал такую судьбу и такой характер…

И здесь стоит снова напомнить, что книга «Я в свою ходил атаку…» в сущности творческая лаборатория «Теркина» и второй смысл ее названия – поэзия. Она помогает понять, как складывалась – не просто, нелегко – оригинальная свободная композиция книги, какими впечатлениями и соображениями руководствовался автор, на что опирался, что отвергал.

В военной судьбе Константина Симонова и Александра Твардовского было много общего. Оба много писали как фронтовые корреспонденты. Оба стали самыми известными, самыми запомнившимися поэтами военных лет. Я уже говорил о том, как высоко оценил «Теркина» Симонов. Твардовский в свою очередь выделял стихи Симонова. В апреле сорок третьего года он писал о Симонове своему доброму знакомому – литературному критику: «Несколько его стихотворений, быть может, лучшее, что есть в нашей поэзии военного времени», «Я нахожу у него превосходные, по-настоящему волнующие меня стихи о самом главном, и в них он выступает как поэтическая душа нынешней войны».

Здесь нет места для этого, но было бы интересно сопоставить книгу «Я в свою ходил атаку…» и военные дневники Симонова «Разные дни войны». Вот что бросается в глаза. В войну Симонов уходил от поэзии – писал не только очерки, похожие на рассказы, но и рассказы, а потом повесть о Сталинграде «Дни и ночи». В одном из интервью он признавался: «Все главное в моей работе много лет уже связано с прозой… У меня, честно говоря, нет ощущения, что есть поэзия Симонова». Я уверен, что если бы подобного рода вопрос был задан Твардовскому, на месте прозы здесь стояла бы поэзия. Задуманная Твардовским большая прозаическая вещь «Пан Твардовский» откладывалась и откладывалась и так и не была написана. Поэзия была главным делом жизни Твардовского. Это было его истинное призвание, как говорили в былые времена, божий дар, все самое главное, самое важное поглощалось, отдавалось поэзии. «Разные дни войны» – книга прозаика, хотя кое-где в ней Симонов говорит и о стихах. А «Я в свою ходил атаку…» – книга поэта, в ней все пронизано поэзией. Что ни делал, что ни видел Твардовский, так или иначе переводилось на поэзию – эта была органическая особенность его мировосприятия, его мирочувствования.

А теперь несколько слов о составе книги. Составители (дочери Александра Твардовского Валентина Александровна и Ольга Александровна) решились дополнить дневники отца его перепиской с женой Марией Илларионовной (плюс несколько писем старшей дочери Валентине – как тогда говорили, школьнице младшей ступени, и несколько ее писем отцу на фронт).

Я не случайно употребил слово «решились». У меня в памяти сидит большой скандал в конце пятидесятых, вызванный публикацией в томе «Литературного наследства» писем Маяковского Лиле Брик. Публикация эта вызвала гнев Суслова – второго человека в правящей страной партийно-государственной верхушке, курировавшего идеологию и культуру. Его начальственный гнев был энергично поддержан печатью. Даже некоторые литературоведы, из тех, кто чутко прислушивался к указанию властей, стали обвинять «Литературное наследство» в нарушении придуманных ими по этому случаю «законов жанра» и еще каких-то якобы обязательных литературных правил. Может быть, эта давняя история не всплыла бы в моей памяти, если бы ведущая телеканала «Культура», представляя зрителям только что вышедшую книгу «Я в свою ходил атаку…», не выразила бы осуждающего сомнения, можно ли публиковать письма поэта жене. Я понял, что сусловский «пуризм» и порожденные им литературоведческие благоглупости еще до конца не выветрились. На самом деле письма Твардовского жене дополняют дневники, в них много важной информации. И еще я хочу отдельно сказать добрые слова о письмах и воспоминаниях Марии Илларионовны, никогда мне прежде не попадавшихся, – они того заслуживают: высокий литературный уровень, тонкое и точное понимание поэзии. Ответные письма Твардовского и некоторые страницы его дневника свидетельствуют, что поэт был очень внимателен к соображениям и замечаниям Марии Илларионовны. Она была ему настоящим помощником и советчиком. Кстати, когда Твардовский был на фронте, переговоры с редакциями уверенно, твердой рукой вела Мария Илларионовна, защищая его произведения (а тем самым в конечном счете и поэзию) от редакционного своеволия и вкусовщины.

И вот еще что стоит отметить. В книге толковые, дельные комментарии составителей, кроме этого напечатаны списки публикаций Твардовского за каждый год войны – читателю нетрудно составить себе ясное представление о том, что было сделано поэтом в военные годы, как он работал. Хочу упомянуть и об именном указателе – тоже дело нелишнее. Весь этот аппарат – свидетельство культуры издания, которой нынче далеко не всегда обременяют себя издательства, стремящиеся к быстроте и дешевизне, и публикаторы, не выдерживающие их натиска. В книге много хороших фотографий Твардовского военной поры (среди них немало впервые публикуемых, во всяком случае незатрепанных). Напечатаны в книге фотокопии дневников и стихов Твардовского – таким образом и оформление подчеркивает документальную природу книги.

На исходе войны, осенью сорок четвертого, Твардовский сделал такую запись в дневнике: «Утро августовское, зернистое, с осенней свежестью и дымным густым туманом так вдруг напомнило утро где-то под Каневом, на левом берегу Днепра в 1941 г. Кажется, вообще не осталось ни одного памятного ощущения, запаха, чтоб уже не связывалось с войной».

Книга «Я в свою ходил атаку…» – это не только история создания произведения, ставшего классикой русской литературы. Это еще и рассказ о войне, увиденной и пережитой большим поэтом. А ведь он зорко обнаруживал – таким проницательным зрением был наделен – много важного, мимо чего сплошь да рядом проходили мы, простые смертные. И его книга – одно из очень ценных первозданных документальных свидетельств, точно и выразительно запечатлевших грозное военное время.