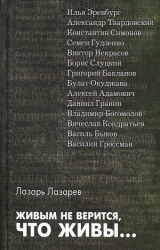

Текст книги "Живым не верится, что живы..."

Автор книги: Лазарь Лазарев

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)

«Чтобы не нарушить правды того времени, – признавался Кондратьев, – мне пришлось, и не без труда, отринуть все свои „знания“ (последующего хода войны и послевоенного времени. – Л. Л.), позабыть о них, а знать только то, что знал мой герой в том самом сорок втором году». Впрочем, здесь Кондратьев не совсем прав. Конечно, писатель, если он хочет быть верен правде, передавая, что видели, чувствовали, думали его герои, не должен делиться с ними тем, что узнал и понял лишь после войны, – они не могут, не должны ни на шаг опережать время, в котором живут, не могут быть проницательнее и дальновиднее, чем были тогда. Но сам он, как бы ни старался, не сумеет «забыть» все, что было «потом». Да и не требуется это: как без этих знаний докопаться до той правды, которая участником событий прошлых лет еще не была видна, но без которой сегодня невозможно рассказать правду о том времени? Скажется, неизбежно скажется умудренный взгляд автора на пережитое в отборе материала, в отношении повествователя к изображаемому, в его интонации.

В одном из писем Виктору Астафьеву Кондратьев рассказывал, как у него на многое открылись глаза, словно бы пелена спала (а до того был истово «верующим» – «Я на Дальнем Востоке, будучи отделенным, весь год перед войной трубил ребятам наши „истины“, да так успешно, что и сам уверился. В первом же бою увидел такое небрежение преступное человеческими жизнями, что встали сразу предвоенные годы – и коллективизация, которую видел воочию, и „черные вороны“ у подъездов, и вышки по всей Транссибирской магистрали, и лагеря в Приморье, куда довелось заходить по служебной надобности (мы принимали железную дорогу Ворошилов – Посьет у заключенных), ну и понял, что раз не жалели людей перед войной, то уж в войну сам бог велел…»

Разве не отразилось это наступившее у Кондратьева в дни войны прозрение в ржевской прозе? Конечно, отразилось, не могло не отразиться…

Ничем овсянниковское поле не примечательно: поле как поле, наверное, у каждой деревни в тех краях можно отыскать похожее. Но для героев Кондратьева все главное в их жизни свершится здесь. И многим, очень многим из них не суждено его перейти, останутся они тут навсегда. А тем, кому повезет, кто вернется отсюда живым, запомнится оно на всю жизнь во всех подробностях – каждая ложбинка, каждый пригорок, каждая тропка в прилегающих к нему рощицах. Все было тут не исхожено даже, а исползано – не очень-то походишь под губительным огнем. Для тех, кто здесь воевал, даже самое малое было исполнено немалого, жизненно важного значения: и шалаши, служившие зимой хоть каким-то укрытием от ледяного ветра, и мелкие окопчики – поглубже вырыть сил не хватало, – весной наполовину залитые талой водой. И последняя щепоть махорки, смешанная с хлебными крошками, и взрыватели от ручных гранат, которые принято было носить в левом кармане гимнастерки – если сюда угодит пуля или осколок мины, неважно, что они взорвутся, все равно хана, и валенки, которые никак не высушить, и полкотелка жидкой пшенной каши на двоих, и вдруг замедлявшееся, останавливавшееся во время атаки время – «полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла». Все это и составляло дни и ночи на передовой, вот из чего складывалась там жизнь солдата, чем была наполнена. Даже смерть, то и дело настигавшая кого-то рядом, была здесь заурядно привычной, хотя и не угасала надежда, что каким-то чудом пронесет, но умом понимал, живым и не искалеченным вряд ли отсюда выбраться. Теперь из дали мирных времен тем, кто этого не видел, не испытал, может показаться, что какие-то подробности у Кондратьева не так уж существенны – можно и без них обойтись. Ну что примечательного в дате, которой помечена пачка полученного солдатом концентрата? Все-таки не пропустите ее – она, как и упоминающиеся мимоходом лепешки из перезимовавшей в земле гнилой раскисшей морковки, много говорят о полуголодном времени. Знатоков уставов и наставлений может, конечно, возмутить, что у Кондратьева окопы выкопаны кое-как, а не в полный профиль, как полагается. У кого-то могут вызвать шок кровавые подробности – вот как снимают часового: «Ножом в спину… Рукой ему рот зажал, а через пальцы – крик. И кровь со спины на меня! Весь ватник забрызган…» Но все это правда, так было. Можно ли, отвернувшись от грязи, крови, страданий, почистив, подправив, высветлив, рассказать, как доставалось окопнику, чего он натерпелся на передке? Можно ли оценить меру мужества солдата, силу его веры в победу? Да и вообще понять по-настоящему, чего стоила народу эта война и победа?

Клочок истерзанной войной земли, горстка солдат – самых обыкновенных, не решающее, вошедшее в историю сражение – кровавая обыденность боев местного значения… Но чем дальше читаешь ржевскую прозу Кондратьева, тем явственнее ощущаешь, что повести и рассказы, взаимосвязанные, дополняющие и углубляющие друг друга, складываются в единую эпическую картину народной войны.

Правда, мы привыкли к тому, что эпичность требует обширной панорамы жизни, внушительного размаха действия, отражения важнейших событий эпохи, множества персонажей, среди которых и крупные исторические фигуры, и т. п. Все это закреплено как канон в читательском сознании классической традицией, главным образом гениальной толстовской эпопеей.

У Кондратьева ничего похожего нет. Но ведь суть эпического в полноте изображения народной жизни – характеров, чаяний, испытаний, быта, а достигается эта цель может самыми разными способами, разными средствами. Классикам нельзя подражать, у них следует учиться. Искусство по самой своей природе не терпит заемных форм, копирования, повторений – жизненный материал подсказывает формы его претворения. А надо ли указывать, сколь глубоки различия между Великой Отечественной войной и войной 1812 года, запечатленной в толстовской эпопее?

Старательное подражание высоким образцам (часто почти что под копирку) не только не гарантирует от поражений, неудач – приводит к ним. Многие панорамные романы 50-х годов, обладая вроде бы всеми внешними приметами эпичности, за что к ним благоволила нормативная официозная критика, но широта оборачивалась в них поверхностью, персонажи, выступавшие лишь в роли представителей кого-то или чего-то, были лишены индивидуальности, сражения походили на тщательно отрепетированные спектакли. Это была имитация эпичности, муляжи ее, и немудрено, что все эти сочинения вскоре канули в Лету. А «Василий Теркин», лишенный этих качеств (что еще раз подтверждает, что они необязательны) – все вобрал в себя судьбу одного героя, его характер, – стал подлинным эпосом солдатской жизни на войне.

Кондратьев в художественном исследовании действительности военных лет идет вглубь, проникая – слой за слоем – в толщу народной жизни, добиваясь на небольшом пространстве полноты изображения. В малом мире овсянниковского поля открываются существенные черты и закономерности мира большого, предстает судьба народная в пору великих исторических потрясений. В малом у Кондратьева всегда проступает большое. И жанровую форму для ржевской прозы он отыскал столь же емкую, как роман. Но еще более свободную. Конечно, не надо дело представлять таким образом, что для своей ржевской прозы Кондратьев придумал такую форму. А потом ее целеустремленно реализовал. Нет, она складывалась сама собой, но толкал к ней жизненный материал, подсказывало чувство правды.

Фронтовая жизнь – действительность особого рода: многое зависит от случая, счастливого или коварного, встречи здесь скоротечны – в любой момент приказ или пуля могли разлучить надолго, часто навсегда. Но под огнем, когда смерть подстерегает на каждом шагу, за немногие дни или часы, а иногда даже в одном лишь поступке характер человека проявляется с такой исчерпывающей полнотой и определенностью, которые в нормальных условиях явственно не проступают и в многолетних приятельских отношениях. Когда-то в сорок втором году, размышляя над тем, что мы обрели в жестоких испытаниях обрушившейся на нас войны, Илья Эренбург писал: «До войны другом легко называли. Но друга и легко забывали. Говорили прежде: „Мы с ним пуд соли съели“. Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде?» Это верное и проницательное наблюдение.

Часто говорят, имея в виду судьбу человека, – река жизни. На фронте ее течение становилось катастрофически стремительным. Она властно увлекала за собой человека и несла его от одного кровавого водоворота к другому. Как мало оставалось у него возможностей для свободного выбора! Но и выбирая, он каждый раз ставил на карту свою жизнь или жизнь своих подчиненных. Цена выбора здесь всегда была жизнь, хотя выбирать обычно приходилось в кругу вещей как будто вполне прозаически обыденных на переднем крае – позицию для пулемета с укрытием получше и с обзором пошире, время атаки – в сумерках или когда уже рассвело, где нужно по-пластунски, а где можно и перебежками…

Кондратьев стремился передать это неостановимое движение потока жизни, увлекающего за собой человека, потока грозного. Но становящегося привычным. Иногда у него, как, скажем, в повестях «Сашка» и «Борькины пути-дороги» на первый план выступает герой. И хотя герой старается использовать все возникающие возможности для выбора, не упускает таких ситуаций, исход которых может зависеть и от его смекалки, выдержки, решительности, он все-таки во власти этого неукротимого потока фронтовой действительности – пока жив и цел, ему снова и снова ходить в атаки, вжиматься под обстрелом в землю, есть что попадет, спать где придется… А в «Селижаровском тракте» иной угол зрения: тут автор стремился запечатлеть сам этот жизненный поток, соединивший и увлекающий в одну сторону, в одном направлении множество людей. Мы словно бы наблюдаем походную колонну – взор задерживается на каком-то человеке, потом его заслоняют другие фигуры, другие лица, затем он вдруг возникает снова. Но все время у нас перед глазами эта движущаяся масса людей, которых соединили вместе и ведут вперед, навстречу неведомой судьбе долг и приказ. И эта эстетическая установка с особой отчетливостью обнаруживает себя в авторских размышлениях о дороге на фронт – они не привязаны к какому-то одному персонажу, потому что через это, становясь частью потока военной жизни, неизбежно проходил каждый:

«Любая война начинается с дороги. Сперва с железной, по которой катят в теплушках по восемь человек на каждых нарах, с печкой в середине, раскаливаемой докрасна и брызжущей огненными искрами, которые мечутся по всему эшелону, демаскируя его ночью. С короткими остановками, с негустой кормежкой, выдаваемой почему-то всегда ночью, когда она совсем не в радость, когда с еще не продранными глазами достаешь ложку и хлебаешь без вкуса полутеплую жидню.

С дороги, на которой навстречу тянутся эшелоны с ранеными, с дороги, на которой их провожают печальными, а порой и заплаканными глазами женщины-солдатки, безнадежно помахивают руками, а некоторые и осеняют крестом; с дороги, на которой валяются искореженные вагоны, скрученные взрывом рельсы. И представить страшно, что же делается с людьми, с их живыми телами при таком вот силище разрыва; с дороги, на которой с тоской и ненавистью смотришь на ясное небо, потому как при таком-то безоблачном небе и жди самолетов. Но кончается эта железная дорога, и уже жалеешь о ней, потому что было тебе тепло, потому что не топал ты ногами, лежал лежмя на нарах, покуривая, и война была от тебя еще ох как далеко.

И начинается дорога другая, где на плечах все твое нехитрое хозяйство, все довольно весомое оружие, дорога, по которой переть тебе пехом, спотыкаясь и скользя на обледенелом просторе, дорога, на которой и покурить-то как следует невозможно, а только таясь, в рукав, а потому и без вкуса… Дорога, где ни одного приветного огонька, ни одной живой деревеньки, ни одного какого жителя не встречается. Только торчат закопченные трубы да черные деревья с костлявыми обожженными ветвями на тех местах по большаку, где были деревни…»

Я решился привести эту столь пространную цитату потому, что она дает представление о том пристальном внимании, которое уделяет Кондратьев военному быту. Для него – и это тоже свойство эпического мировосприятия – бытие слито с бытом, разделить их нельзя, невозможно. В ржевской прозе перед читателем предстает война, как страшная беда, проникшая во все поры народной жизни, ставшая гнетущим невыносимым бытом миллионов людей на фронте и в тылу. Тыл тоже так или иначе постоянно возникает у Кондратьева. Война и в тылу легла на плечи людей непосильным грузом: тяжелой работой, слезами матерей, у которых дети на фронте, вдовьей долей солдаток. И что бы там ни говорили недобрым словом, отводя душу, иногда солдаты о о тыле и тыловиках – это скорее въевшийся, по инерции передающийся из поколения в поколение привычный штамп… На самом деле они прекрасно знают, что никто им так не сочувствует, никто их так не жалеет, как горемычные бабы и старухи, последним куском поделятся, на оккупированной территории будут прятать от фашистов и полицаев. И в глубине души они, солдаты, чувствуют свою вину перед теми, кого призваны защищать, – за то, что война пошла не так, как думалось, за то, что женскими руками приходится делать мужскую работу. И, быть может, солдат, которым так досталось в первые месяцы войны, больше их собственных бед и горестей жжет сознание того, что вот уже в армию, на войну уходят девушки, – значит на самом краю стоим, из последних сил отбиваемся, значит сами они с солдатским делом не управляются.

Очень тяжкий период войны изображает Кондратьев. Мы еще только учимся воевать, дорого нам дается эта учеба. Постоянный – из повести в повесть, из рассказа в рассказ – мотив у Кондратьева: уметь воевать – это не только, зажав, преодолев страх, пойти под пули, не только не терять самообладания в минуты смертельной опасности. Это еще полдела – не трусить. Труднее научиться другому: думать в бою и над тем, чтобы потерь – они, конечно, неизбежны на войне – все-таки было поменьше, чтобы зря и свою голову не подставлять и людей не класть. На первых порах это не очень-то получалось, и в безуспешных боях стало даже кое-кому казаться, что храбрость – это презрение не к смерти, а к жизни. В рассказе «Овсянниковский овраг» молодой ротный, вчерашний студент, удивится, услышав от бойца, который много старше его: «…Некоторые цену жизни не понимают… Кто по глупости, кто по молодости… Уважать ее надо, жизнь-то… На войне особенно…» Удивится, но не забудет этих слов, будет их вспоминать. И как незаживающая рана некоторым героям Кондратьева будет не давать покоя воспоминание о том, что они не отдавая себе отчета, посылали людей на смерть, когда этого можно было избежать. Они и себя тогда не щадили, но теперь понимают, что это не оправдание.

С нами сражалась очень сильная армия – хорошо вооруженная, вымуштрованная, обладавшая немалым боевым опытом, уверенная в своей непобедимости. Против нас была армия, отличавшаяся жестокостью и бесчеловечностью, не признававшая никаких нравственных преград и ограничений в обращении с противником и с мирным населением в захваченных областях. С каким равнодушием, с какой деловитым механическим равнодушием немолодые резервисты-конвоиры в «Борькиных путях-дорогах» гонят советских военнопленных, добивают раненых, которые не могут идти. Жестокость, однако, не только устрашает, как полагали гитлеровцы, она рождает сопротивление и ненависть. Герой этого рассказа, глядя на то, что творят захватчики, решает, что, если выберется из плена, когда вернется в часть, воевать будет по-другому – жесточе и беспощаднее. Ненависть к гитлеровским захватчикам тогда называли святой. Она была справедливой, но не стала слепой и безграничной. Предел ей устанавливали те гуманистические ценности, которые мы защищали. Герои Кондратьева не могли платить фашистам той же монетой не потому, что захватчики этого не заслуживали, а потому, что это было для них невозможно: они утратили бы чувство безусловной правоты, абсолютного нравственного превосходства над фашистами, благодаря которому смогли вынести и невыносимое, сохранить и в самых отчаянных положениях веру в победу. Когда у Сашки спросили, как же он решился не выполнить приказ комбата – не стал расстреливать пленного, разве не понимал, чем ему это грозило, он ответил просто: «Люди же мы, а не фашисты». И простые его слова исполнены глубочайшего смысла: они говорят о неодолимости человечности, которая была тем рубежом, который фашисты взять не могли.

Один из поэтов фронтового поколения Сергей Наровчатов через четверть века после победы, вспоминая войну, написал стихотворение (кажется, оно у него было одним из последних). Оно о солдатской судьбе. Он вспоминает последние бои, себя и однополчан, какими были тогда. Все обыденно: пасмурный рассвет, льет дождь, насквозь промокшая пехота ждет начала очередной атаки, которая неизвестно чем для кого кончится, в каком-то ничем не примечательном месте. Осточертела война, осточертело тянуть трудную солдатскую лямку, осточертели однообразные безрадостные будни передовой. Скорее бы со всем этим покончить, и…

Тогда – то главное случится!..

И мне, мальчишке, невдомек,

Что ничего не приключится.

Чего б я лучше делать смог.

Что ни главнее, ни важнее

Я не увижу в сотню лет,

Чем эта мокрая траншея,

Чем этот серенький рассвет.

Стихотворение так и называется – «О главном». С годами становилось все яснее: то было время самого трудного в жизни испытания и, что бы ни было сделано потом после войны, чего бы ты ни достиг, главнее и важнее тех четырех лет не было.

Ржевская проза Кондратьева, в которой так беспощадно нарисован жуткий лик, вернее, оскал войны – грязь, вши, голодуха, трупы, – проникнута верой в свободу и справедливость, во имя которых шли на смерть, в торжество человечности. И эта вера, этот свет не позднего, ностальгического происхождения, они оттуда – из тех тяжких лет, которые не зря называют и свинцовыми, и пороховыми, и кровавыми. Так было и для тех, кто прошел тот ад, годы на фронте остались самыми главными в жизни, самым трудным из всех выпавших на их долю и выдержанных ими испытаний, их звездным часом.

Я вспомнил стихотворение Наровчатова, потому что о том же думал Кондратьев. Герой его рассказа «Знаменательная дата» прожил после войны благополучную и вполне достойную жизнь. Он не может пожаловаться на судьбу: доволен своей работой, на заводе его ценят и уважают, у него хорошая семья. «Но все равно, – признается он, – тоска иногда забирает по тем денькам. Понимаете, по-другому тогда все было». Очень непросто объяснить, что же было в войну по-другому, о чем его тоска. Но суть герой Кондратьева, кажется, ухватил верно: «На войне я был до необходимости необходим». Наверное, ничего не может быть для человека важнее этого чувства, что он был необходим для участия в общем благородном и великом деле. Вот и Василь Быков, оглядываясь на те годы, писал, что во время войны мы «осознали свою силу и поняли, на что способны. Истории и самим себе мы преподали великий урок человеческого достоинства».

Надеюсь, читатели мне простят, что я закончу заметки о ржевской прозе Вячеслава Кондратьева на личной ноте. Дело в том, что автор этих строк тоже из пехоты и знает, что такое «окопная правда». И мне пришлось в годы войны вместе с кондратьевскими Сашкой, Володькой, Жорой – пусть их звали по-другому и было это не подо Ржевом – и есть из одного котелка не очень густую кашу, и прижиматься под огнем пулеметов к раскисшей земле, и хоронить товарищей, и мыкаться по госпиталям. Повести и рассказы Кондратьева не только заставили меня вспомнить все это – они открыли кое-что из того, что я тогда по молодости лет и по недостатку жизненного опыта не сумел как следует разглядеть в людях, с которыми вместе тогда воевал, в грозных обстоятельствах, выпавших на нашу долю. А скорее всего дело не в молодости и в недостатке опыта – просто талантливому художнику дано и то, что мы вроде хорошо знаем, сами пережили, раскрыть как неведомое…

В кровавом тумане оккупации

(О партизанских повестях Василя Быкова)

У Бориса Слуцкого есть такие строки:

Я помню парады природы

И хмурые будни ее,

Закаты альпийской породы,

Зимы задунайской нытье

Мне было отпущено вдоволь —

От силы и невпроворот —

Дождя монотонности вдовьей

И радуги пестрых ворот.

Но я ничего не запомнил,

А то, что запомнил, – забыл,

А что не забыл, то не понял:

Пейзажи солдат заслонил.

Как и всякое лирическое стихотворение, это написано о себе.

Как и всякое талантливое произведение, оно уводит от автора – в большой мир, ко многим людям.

Я, перечитывая эти строки, прежде всего думаю о Василе Быкове, его вспоминаю. Может быть, потому, что действие в одной из его повестей происходит в Альпах, но какие там «парады природы» – травят эсэсовцы сбежавших из лагеря узников, а в другой воюющих в Венгрии героев насквозь пронизывают ветры «зимы задунайской», но что им, отрезанным от своих, непогода, иные беды, иные опасности обрушились на них невыносимой тяжестью.

Быкову война заслонила все. И солдат, о котором писал Слуцкий, это и однополчане Быкова, и он сам, его фронтовая судьба.

Вот какой представала война перед его взором в поздние годы из таких далеких от нее мирных дней – ничего не сглажено, не приглушено, не отретушировано: «Очень это непросто – писать о пережитом, тем более о давнем военном прошлом. И не потому, что многое выпадает из памяти – память фронтовиков как раз цепко удерживает все, что касается пережитого в годы войны, – трудности же здесь несколько другого рода. Как я теперь думаю, они в эмоциональном отношении к тому, что когда-то было проблемой жизни и смерти, а ныне, по прошествии лет, отдалилось настолько, что стало чем-то почти ирреальным из области снов, приведений. Иных в этом их отношении к пережитому в годы войны тянет на юмор, на поиски забавного или, на худой конец, увлекательного по сюжету и его извилистым прихотям. Мне же все это по-прежнему видится в кровавом заторможенно-невразумительном тумане – как оно и отразилось тогда в нашем горячечном сознании, изнуренном боями, опасностью, предельным физическим напряжением и бессонницей».

В конце войны, в январе сорок пятого, когда шли последние ожесточенные бои, Илья Эренбург после очередной командировки на фронт писал: «Трудно говорить о битве во время битвы. Будущий историк изучит освобождение Польши и сражение за Восточную Пруссию. Если нашим детям повезет, будущий Толстой покажет и душу советского офицера, который сейчас умирает под зимними звездами». Эренбург был уверен, что только участники войны смогут рассказать правду о том, какой была война.

Пророческие, подтвержденные потом опытом литературы слова Эренбурга имеют самое непосредственное отношение к писателям фронтового поколения, к тому же Василю Быкову, которому тогда, конечно, не до литературы было, книги, которые он напишет, ему даже не мерещились. Вот два – всего два – эпизода из его окопной биографии – какая уж там литература!

Первый бой: командир роты, рассказывал Быков, «подвел меня к коротенькому строю моего стрелкового взвода. Он представил взвод мне, а меня представил бойцам – хмурым, невыспавшимся, озябшим, ждущим запаздывающий завтрак. Я хотел о чем-то расспросить бойцов, но он нетерпеливо бросил: „Ладно, познакомишься. Командуй. Через двадцать минут атака!“ Через двадцать минут была атака, бешено стегали вражеские пулеметы, а минные разрывы черными пятнами за десять минут испещрили все поле. Вскоре мы залегли, казалось, не в состоянии больше подняться. Чтобы определить плотность огня, командир роты на несколько секунд вскинул над собой лопатку, и в металле ее сразу же появились две рваные дырки. И все-таки мы встали, подняли бойцов и атаковали село, на краю которого в братской могиле осталась треть нашей роты».

Первое ранение. Уже получив пулю в ногу, Быков снова попадает под атаку немецких танков. «Нас набралось здесь человек сорок. Второпях мы вырыли в рыхлом снеге неглубокие ямки и залегли. Очень скоро из балки появились танки, их было одиннадцать, при виде нашей цепи они замедлили ход, а затем и остановились вовсе. Эта их остановка сначала обрадовала, а затем и озадачила нас: лучше бы они атаковали, мы бы тогда попытались отбиться гранатами. На расстоянии же они были для нас неуязвимыми, зато вполне уязвимы для них были мы. Не раз мне на фронте приходилось переживать подобную ситуацию. Так было и потом, в конце 44-го, при втором моем ранении под Балатоном в Венгрии, когда танки с близкого расстояния, буквально за несколько минут выбили залегший на мерзлой земле батальон. Снарядов они не жалели, времени у них было в достатке, впрочем, как и сноровки тоже. Они расстреливали нас методически, аккуратно по снаряду посылая в каждого бойца, и спустя четверть часа вместо нашей цепи на снегу чернел ряд кровавых разрывов с разметанными вокруг комьями мерзлой земли».

Сам Быков часто говорил, что пережил на войне то, что выпадало на долю любого фронтовика-окопника. А что такое судьба солдата и офицера переднего края – любого?.. Рассказывая к случаю – в интервью, в статьях – о своей фронтовой юности, вспоминая однополчан, кто был с ним рядом в кровавых боях, как часто Быков эти воспоминания завершает горьким «погиб»: «В тот же день под вечер начался затяжной бой за очередной городок, вскоре погиб капитан Кохан…»; «…Ни одному из них не удалось дожить до Победы. Первый погиб на Днепре в 1943 году, последний – 27 апреля сорок пятого года в австрийских Альпах…»; «В той же братской могиле оказался и мой командир роты лейтенант Миргород, имя которого носит теперь пионерская дружина местной школы. Недалеко от тех мест похоронен командир нашего батальона капитан Смирнов. Ненамного переживший своего командира роты, по соседству с ними покоится прах командира полка майора Казарина, скончавшегося от ран в медсанбате».

Только пережив все это, можно было потом рассказать правду о том, что было на душе у молодого офицера, умиравшего под зимними звездами.

Миллионы сложивших голову на поле боя для Быкова не абстрактная цифра. Он хотел в своих книгах воссоздать войну, какой она была на переднем крае, когда шел ожесточенный бой за какую-то безвестную высотку, в партизанских отрядах, сражавшихся не на жизнь, а на смерть с карателями, полицаями в белорусских селах, оказавшихся под властью оккупантов.

Пилот, чтобы точно выдержать нужный курс, должен постоянно сверять его с сигналами радиомаяка. Для Быкова таким «радиомаяком», по которому он ориентировал свой «курс», был его фронтовой окопный опыт, то, что он пережил и видел на войне. Конечно, многое он услышал и узнал о тех годах уже в послевоенную пору (он ведь не был партизаном, хотя все поздние его вещи – о том, что происходило за линией фронта), но характер этих добытых знаний во многом определялся все же опытом лейтенанта Быкова.

«Через войну, – говорил о Быкове Даниил Гранин, – автор открывает военной литературе новые возможности. Через войну автор раскрывает историю деревни, судьбы людей, важнейшие социальные и нравственные процессы предшествующих войне десятилетий. И выясняется, что многое можно увидеть и понять только через войну. Трагедия войны открыла такие глубины народной истории, до которых, кажется, никаким иным способом нельзя добраться. Оказалось, что это такой лемех, который далеко достает, многое вывернул на поверхность».

Характеризуя художественную структуру первых вещей Быкова, критика числила их по разряду лирической прозы, к которой относили всю «лейтенантскую литературу», ставшую заметным явлением на рубеже 50–60-х годов. Для этого были серьезные основания: его первым произведениям присущ проникновенный лиризм, нередко реализовавший в повествовании от первого лица, психологизм, добротное бытописание. Эти свойства Быков в последующие годы не только не утратил, а оттачивал и совершенствовал. Но в его повестях была еще одна существенная особенность, быть может, поначалу недостаточно проявившаяся и потому не сразу замеченная, но чем дальше, тем больше она главенствовала, выходила на первый план, бросалась в глаза. Именно она определила природу, жанровое и стилевое своеобразие его поздней зрелой прозы. Пожалуй, самое подходящее определение для этих его повестей – нравственно-философские. Их отличает сосредоточенный, концентрированный интерес к общечеловеческим проблемам.

В 70-е годы очень важное место в нашей духовной жизни заняла литература нравственных исканий, нравственных проблем – их требовательно ставила, задавала жизнь, возникшие «оттепельные» умонастроения, которые на материале войны, как у Быкова, приобретали кинжальную остроту. Повести Быкова стояли у истоков ее, намечали и прокладывали этот путь. Из них мы многое узнали о войне, но еще больше они открывали в человеке. В тех невообразимых обстоятельствах на героев Быкова война обрушила не только непосильные тяготы и и невзгоды, бесчисленные опасности, – им еще уготованы мучительные нравственные испытания на душевную прочность, они должны совершить выбор в обстоятельствах крайних, без приказа и команды, предоставленные сами себе, на свой страх и риск, следуя лишь велению собственной совести.

Перед очень трудными вопросами ставит своих героев Быков: как сохранить человечность в бесчеловечных обстоятельствах, что человек может в этих условиях, где та граница, переступив которую он утрачивает себя, только ли для себя живет человек? Автор ничего не подсказывает им, ответы на вопросы, от которых зависит их – и часто не только их – жизнь, они сами должны отыскать, они головой отвечают за выбранную стезю, за принятые решения. Быков спрашивает с них за их выбор по самому строгому, единственно истинному счету – по счету человечности.

Быков почувствовал, понял и однажды прямо сказал об этом, что «извечная тема выбора в партизанской войне и на оккупированной территории стояла острее и решалась разнообразнее, мотивированность человеческих поступков была усложненнее, судьба людей богаче, зачастую трагичнее, чем в любом из самых различных армейских организмов. И вообще элемент трагического, всегда являющийся существенным элементом войны, проявился здесь во всю страшную силу».

Это и определило переориентацию Быкова на материал партизанской войны, материал этот становится для него близким, органичным. Ведь то, о чем пишет в партизанских повестях Быков, происходило на земле, где он вырос, где он с детских лет все и всех знал, с его родными, соседями, знакомыми. «Фронт борьбы с гитлеровцами, – писал Быков в статье „Колокола Хатыни“, – проходил по каждой околице, по каждому подворью, по сердцам и душам людей. Всенародная борьба означала, что каждый был воином со всеми вытекающими из этого слова обязанностями и последствиями. Независимо от возраста, пола имел он оружие и стрелял в оккупантов или только сеял картошку и растил детей, – каждый был воином. Потому что и оружие, и картошка, и подросшие дети, да и само существование каждого белоруса были направлены против оккупантов».