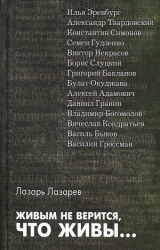

Текст книги "Живым не верится, что живы..."

Автор книги: Лазарь Лазарев

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)

От звонка до звонка…

(О фронтовых дневниках Константина Симонова «Разные дни войны»)

Через три десятилетия после войны Константин Симонов, уже, казалось бы, забросивший поэзию, вдруг написал стихотворение о войне, в котором были такие строки:

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

Это стихотворение было как крик души, вдруг обнаружившей, что прошлое не ушло, никак не уходит, не отпускает, никогда не отпустит. Симонов был одним из тех, прошедших войну, фронт, людей, у которых пережитое и увиденное тогда, в те казавшиеся бесконечными четыре года – долгая была война, суровая, жестокая пора народной трагедии и народного подвига – осталось в памяти навсегда, до конца дней, сидело как давний, но неоперабельный осколок. В другом стихотворении, посвященном не оставляющей его памяти о войне, Симонов писал: «Срок давности – вся жизнь моя».

Шло время со своими новыми заботами, тревогами, радостями, но становилось все яснее: что бы ты потом ни сделал, чего бы ни достиг, главнее и важнее тех четырех кровавых лет не было. У каждого и у всех вместе. Вот и Илья Эренбург, проживший большую жизнь, так много повидавший на своем веку, имевший возможность сравнивать и разные эпохи и судьбы разных народов, написал в своей последней, итоговой книге: «Как бы ни была страшна и жестока война, она останется в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ…»

«Живым не верится, что живы» – написал Симонов. А ведь он был человеком, не склонным себя возвеличивать, приписывать себе какие-то из ряда вон выходящие, героические деяния, он даже считал нужным истины ради предупредить своих читателей, что у него была не самая опасная и трудная профессия на войне: «Служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать люди нашего возраста. Другие, такие же, как мы, просто получали повестки военкомата и шли на фронт рядовыми, сержантами и лейтенантами, в зависимости от того, какая действительная служба или какое военное образование было за плечами. Работа военного корреспондента была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимал, сами, без требований со стороны начальства, стремились сделать свою работу и опасной, и тяжелой…» Это было написано в 1963 году о своих товарищах – военных журналистах, хотя, думаю, что в глубине души он и себя (с полным основанием) причислял к тем журналистам, которые «стремились сделать свою работу и опасной и тяжелой». «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом…» А это Симонов говорил в фильме «Шел солдат…», уже на закате жизни, когда подводятся всему, что пережито, итоги. Но при этом нельзя не сказать, что каждый прочитавший «Разные дни войны» без труда вспомнит, сколько раз счастливое стечение обстоятельств спасало жизнь фронтовому корреспонденту Симонову. В эти же дни его коллеги военные журналисты Аркадий Гайдар, Борис Лапин и Захар Хацревин сложили голову в киевском окружении, Юрий Крымов и Джек Алтаузен – в харьковском. Надо ли говорить, что каждая командировка военного корреспондента в действующие части могла быть последней. Симонову повезло, когда он в июле сорок первого оказался внутри наших терпящих горькие поражения, беспорядочно отступающих в Белоруссии войск и чудом под носом немецких танков оттуда выбрался. И в сентябре сорок первого, когда с ротой пехоты ходил в атаку, чтобы выбить высадившихся на Арабатскую стрелку немцев. И в сентябре сорок второго во время командировки в Сталинград, жестоко бомбившийся немецкой авиацией. Вот один из эпизодов этой командировки: «День был настолько тяжелый, что даже не лежала душа что-нибудь записывать, и я, сидя в окопе, только помечал в блокноте палочками каждый немецкий самолет, заходивший на бомбежку в пределах моей видимости. И палочек в блокноте к закату набралось триста девяносто восемь». Впрочем, этот ряд примеров читатели легко могут дополнить другими…

Я не случайно заметки о «Разных днях войны» начинаю с истока, с того, как, в каких обстоятельствах возникли эти дневники. Всю войну, об этом фронтовики потом говорили «от звонка и до звонка», Симонов был корреспондентом центральной военной газеты «Красная звезда». Двадцать четвертого июня сорок первого он отправился в первую командировку в действующую армию – это было начало, – и видел штурм Берлина в сорок пятом и подписание Кейтелем в Карлсхорсте девятого[1]1

Акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне был подписан 8 мая 1945 года. // http://tass.ru/info/1954939 – прим. верст.

[Закрыть] мая безоговорочной капитуляции, – это был финал. За это время Симонов около тридцати раз ездил в короткие и продолжительные командировки на фронт. Четыре книжки своих военных очерков и рассказов, выходивших в те годы, он назвал «От Черного до Баренцева моря» (пятая книжка – «Югославская тетрадь» – результат пребывания писателя осенью 1944 года у партизан Южной Сербии, шестая – «Письма из Чехословакии» – посвящена последним месяцам войны). И в самом деле маршруты его фронтовых командировок были такими, что даже не вмещаются в довольно широкую формулу из его знаменитой «Корреспондентской застольной»: «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли…»

Должность корреспондента «Красной звезды» открывала писателю очень широкие возможности для наблюдений, к тому же он обладал внимательным и зорким взглядом. Можно было встречаться и беседовать с большим количеством разных людей – от рядового солдата переднего края, которому даже КП батальона казалось тылом, до командующего фронтом, отвечающего за исход крупной операции. К должностным возможностям корреспондента, к популярности постоянно печатавшегося в пользовавшейся большим успехом «Красной звезде» автора надо прибавить и необыкновенного размаха славу поэта, открывавшую перед ними многие двери и вызывавшую к нему повышенный интерес. Когда 14 января 1942 года «Правда» напечатала его стихотворение «Жди меня», он сразу же стал знаменитостью, обладателем одного из самых громких, самых притягательных литературных имен.

Он много ездил по дорогам войны. Кому еще доводилось в течение нескольких недель побывать в самой южной и в самой северной точках огромного, пересекавшего всю европейскую часть страны фронта, а между этими двумя дальними командировками увидеть начало наступления наших войск под Москвой? Симонов беседовал с людьми разных военных профессий: артиллеристами и танкистами, саперами и разведчиками, летчиками и моряками… Он ходил на подводной лодке, минировавшей румынские порты, был в Феодосии, только что освобожденной от немцев нашим десантом. Он высаживался вместе с диверсионным отрядом моряков-разведчиков в тыл к немцам за Полярным кругом, видел, как квартал за кварталом наши части освобождали Тернополь. Ему довелось побывать в осажденной врагом Одессе и на Курской дуге, в частях, прорывавших линию Маннергейма, во время первой встречи советских и американских войск на Эльбе. Он видел первые освобожденные от гитлеровцев деревни и города и лагерь уничтожения Майданек, от которого стыла кровь. Симонов был свидетелем наших позорных поражений летом сорок первого на западном фронте и весной сорок второго под Керчью, ожесточенных боев в Сталинграде и тех сражений, где не сразу удавалось добиться успеха, как весной сорок пятого в Карпатах, и стремительно разворачивающегося в сорок четвертом нашего наступления в Румынии. Кому еще довелось видеть все это? А ведь я называю здесь еще далеко не все… Понятно, что подобный охват событий и людей войны – явление очень редкое, исключительное. Кто еще видел войну в столь широком пространственном, временном и человеческом измерении?

Чтобы в тех обстоятельствах (конечно, возвратившись из фронтовой командировки корреспондент должен был прежде всего – кровь из носа – написать материал для газеты) вести подобного рода записи для себя, надо было обладать редким трудолюбием и ясным сознанием того, что они представляют собой какую-то особую ценность и могут в дальнейшем понадобиться. Вот почему Симонов, используя каждую более или менее свободную минуту, часто через силу, за счет сна и отдыха, диктовал их.

Надо не забыть всего пережитого и увиденного – вот что заставляло его вести их, было главным стимулом. Уже после войны в одном интервью он сам говорил об этом: «Мысли о том, что дневники в первозданном виде можно будет напечатать, – такой мысли у меня не было. Просто хотелось не забыть, сохранить для себя в памяти пережитое. А как я это использую и что с этим будет – я не задумывался над этим. Но было ощущение, что это важно и что я должен это записать». Симонов, разумеется, отдавал себе отчет в том, что дневники содержат многое, что не вошло, не могло войти в его произведения военных лет.

И вот еще то, что делает записи Симонова явлением из ряда вон выходящим. Вести дневники на фронте, особенно в первую половину войны, было строго-настрого запрещено. Это объяснялось требованиями бдительности: а вдруг дневник попадет в руки врага и он им воспользуется? Нет нужды сейчас выяснять, были ли эти соображения обоснованы, но то, что за дневник можно было серьезно поплатиться, нажить себе нешуточные неприятности, это все понимали, и немногие решались переступить через запрет. Симонов, видно, это тоже понимал не хуже других – не зря отдал дневник на хранение главному редактору «Красной звезды», тот берег его в своем служебном сейфе, это место казалось не только надежным, но и безопасным.

В конце войны Симонов, отвечая на вопросы Американского телеграфного агентства, писал: «Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны, и как бы их за это не хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали за войну, окажутся именно их дневники». Так Симонов и поступил сразу после войны. Трудно понять, что им еще тогда двигало, кроме того, что он сказал в интервью американскому агентству, хотя это была не случайно сорвавшаяся фраза, а выношенная мысль. Что-то еще, скорее всего, было. Короче говоря, он привел в порядок свои записи за сорок первый год и из их фрагментов составил подборку, которая была опубликована в журнале «Знамя» (1945, № 5–6, 7). Редактор в ту пору этого журнала Всеволод Вишневский был одним из тех немногих писателей, кто отважился в дни войны вести дневник и, наверное, поэтому, его привлекли симоновские записи.

Но поразительное дело – в критике на эту публикацию внимания не обратили. А ведь популярность тогда у Симонова была огромная: каждая написанная им вещь оказывалась на виду, вызывала у читателей острый интерес, широко обсуждалась. А напечатанные в «Знамени» дневники прошли практически незамеченными, несколько беглых упоминаний критиков по ходу их подробного разговора о других его произведениях. Эти дневники вошли в о сборник его рассказов, изданный в 1946 году, так и называвшийся: «Рассказы», в качестве какого-то «приложения» к этим рассказам и больше не перепечатывались. На четверть века дневники легли в ящик письменного стола автора, стали материалом лишь для «внутреннего пользования» (понятно, что Симонов так или иначе обращался к ним, когда писал «Живые и мертвые»), им долго пришлось ждать своего часа. История их появления в свет растянулась на несколько десятилетий, была драматичной, принесла Симонову много серьезных неприятностей…

Тогда же в сорок пятом, готовя дневники к публикации, Симонов счел нужным объяснить читателям, что же в этих дневниках достойно их внимания: видно, твердого убеждения, что это может быть интересно не только ему, автору, у него не было. Он писал в предисловии, что в те самые тяжелые месяцы войны, которые отражены в публикуемых дневниках, военные корреспонденты и писатели, находившиеся в действующей армии, «по зернышку собирали в горсть все то, что говорило нам о надеждах на будущее, о непреложности веры в окончательную победу… Найти факты, подтверждающие нашу веру в победу, было не только нашим гражданским долгом, но и душевной потребностью». Эти «дневники, – продолжал Симонов, – которые не предназначались для печати и поэтому с меньшей публицистичностью и с большей объективностью, чем мои очерки и статьи того времени, рисуют факты, которые я видел», однако в них нет «принципиальных расхождений с тем, что я писал в газетах». Все это бесспорно, и именно поэтому, по правде говоря, не требовало никаких особых доказательств и специальных подтверждений. А если цель публикации, как ее представлял автор, заключалась лишь в подтверждении того, что общеизвестно, то стоило ли вообще этот огород городить? Так могли рассуждать читатели, у них были для этого основания…

В общем не очень ясна была цель публикации самому Симонову. Понятно и отсутствие к ней интереса у читателей. В чем же тут дело? Пусть это не выглядит парадоксом, но в то время мы (я имею в виду ту, тогда основную массу читателей, которые на фронте были солдатами и офицерами переднего края) помнили войну много лучше, а знали хуже, чем сейчас. Помнили лучше – это были даже не воспоминания, мы еще словно бы продолжали жить в войне, и начавшаяся мирная жизнь казалась каким-то странным сном, в который трудно поверить. А наше знание войны сводилось тогда во многом лишь к личному опыту, хотя это был опыт, купленный очень дорогой ценой, и его никак и ничем невозможно возместить. Это был опыт чрезвычайно глубокий, но вместе с тем ограниченный – нам все-таки недоставало широкого, «стереоскопического» видения войны, мы смутно себе представляли и общую ее панораму и как в эту панораму входят наши личные воспоминания, какое место в ней занимают. Немало примеров такого «порока» зрения, столь естественного, такой аберрации запечатлел в «Разных днях войны» Симонов.

Я приведу один – элементарный и потому очень наглядный пример. Командир стрелкового корпуса жалуется на танкистов: «Пока моя пехота не пройдет, никуда они не пройдут. Пока хоть одна мина будет лежать, никуда они не пройдут. А если болванка над головой свистнет, так какой крик на весь свет поднимут! Сколько я не воюю, не помню никогда случая, чтобы танки в бой впереди меня шли. Всегда моя пехота впереди танков идет. Уж как хотите, а так! Точно так». Говорил это человек серьезный, опытный военачальник и не в сорок первом или сорок втором, а в начале сорок пятого, когда за плечами была почти вся война, говорил, совершенно уверенный в справедливости своих упреков. Комментируя этот эпизод, Симонов отмечает и «искренность» генерала, и «забывчивую избирательность» его памяти.

А разве нам самим на солдатском и лейтенантском уровне не приходилось сталкиваться с тем, что человеку бой, в котором он был ранен, представляется более жестоким и кровопролитным, чем был на самом деле? Разве мы не помним случаев, когда та или иная операция, в которой мы участвовали, казалась нам неоправданной или даже бессмысленной, потому что мы не знали, что происходит слева и справа от нас, не знали (а иногда не должны были знать) ее замысла и подлинной цели – часто они становились нам известными или понятными только после войны, через много лет?..

Наше внимание всегда целенаправленно, особенно в чрезвычайных обстоятельствах, под огнем, в минуты смертельной опасности, – мы не только запоминаем далеко не все, мы даже часто не видим всего, что у нас перед глазами, хотя не отдаем себе в этом отчета. Симонов пишет, что, попав через много лет после войны в сербский город Ниш, в котором побывал в первые часы после его освобождения от гитлеровцев, он с удивлением обнаружил там немало замечательных памятников старины, которые тогда, несмотря на острый интерес к истории, совершенно проглядел. Рассказ об этом писатель заключает общим соображением, имеющим самое непосредственное отношение к предмету нашего разговора: «Интересно, как много замечаешь на войне и как много не замечаешь, проходишь мимо, словно его и нет…»

И еще одно обстоятельство – о чем подробно говорил в одном интервью Симонов, стараясь определить то, что отличает его поздние, послевоенные беседы с участниками войны (например, во время работы над фильмом «Шел солдат») от записанных во фронтовых блокнотах. Тогда, в войну, «разговор, – вспоминает Симонов, – обычно бывал локальным, целенаправленным: что сделал конкретно солдат в этом бою – вчера или позавчера? Как все происходило? Чего он добился? В чем его – пусть по мерке разворачивающихся гигантских сражений и маленький – солдатский успех?.. Он, солдат, обычно рассказывал главным образом об этом… Он еще жил этим боем, этот бой заслонял от него многое другое, быть может, не менее важное и интересное. Наверное, иначе и не могло быть…» А сейчас, в нынешних беседах, «солдат вспоминает всю войну – многие бои и многие подвиги, он их внутренне постоянно сопоставляет и сравнивает, в его сознании они взаимосвязаны… Вспоминает все подряд, и, слушая его, вы словно погружаетесь в атмосферу солдатской жизни на войне».

Тогда, в дни войны, наши впечатления еще, в сущности, представляли собой некий калейдоскоп эпизодов, между которыми далеко не всегда ощущались и осознавались внутренние связи. Понадобились годы и накапливавшийся опыт, чтобы все это уложилось в какой-то порядок, стало из набора эпизодов течением жизни.

В первые послевоенные годы мы не знали даже истинной цены своему собственному фронтовому опыту: для этого надо было как-то определить его место в общей панораме войны. А это панорама, это общее представление о войне складывалось постепенно, годами – из множества прочитанных статей в газетах и журналах, книг – художественных и документальных, мемуарных, исторических, из десятков увиденных кинофильмов, из огромного количества ставших нам доступными архивных материалов, статистических данных – большая часть из них была в свое время военной тайной – и т. д. и т. п. И чем больше становился этот багаж, тем яснее мы ощущали пробелы в наших знаниях, тем внимательнее были ко всему новому, лучше его различали, выше ценили, – впрочем, эта обычная диалектика познания.

А тогда, сразу после войны, мы из-за отсутствия четких координат одновременно и переоценивали и недооценивали то, что пережили на фронте, видели своими глазами. С одной стороны, думали мы, кому может быть интересна война во взводном и ротном измерении: ну, пошли в атаку или отбили атаку немцев, окопались, заняли оборону или выдвинулись на исходные рубежи для атаки, ну, привез старшина харч и махорку или застрял по дороге. Кто этого не знает, нам и в голову не приходило, что даже «обычное» на войне было очень разным. Право же на общее внимание, полагали мы, наверное, имеют лишь воспоминания крупного военачальника или человека, пережившего нечто из ряда вон выходящее.

С другой стороны, мы твердо знали, что только там настоящая война, где свистят пули и рвутся мины. А уж это мы знали не хуже, лучше, чем военные журналисты. Ограниченность, узость нашего опыта оборачивалась, таким образом, неосознанной самонадеянностью, от которой мы освобождались по мере того, как перед нами все яснее и яснее вырисовывалась общая картина войны. Это была главная причина, почему мы не заинтересовались, не могли заинтересоваться симоновскими дневниками в сорок пятом году.

Но ведь нечто подобное происходило и с самим Симоновым… Готовить фронтовые дневники к публикации он мог, только составив для себя панораму войны, ее хода, ее провалов и удач, только внутренне составив такую историческую карту, определив масштабы и пропорции происходившего, можно было понять, что же несут в себе нового, неизвестного его фронтовые записи. В сорок пятом он был к этому не готов.

Симонов обратился к своим военным дневникам в пятидесятые годы, в хрущевскую «оттепель». Не нужно это упрощать: процесс пересмотра им старых, глубоко въевшихся представлений, был у него не простым, полным трудных, драматических коллизий. Когда была напечатана повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», давшая название начинающемуся в обществе освобождению от тоталитарных представлений, Симонов подверг резкой и в принципе несправедливой критике эту вещь – это привело к разрыву их давних, дружеских еще с военных лет отношений. Поворотным пунктом в судьбе и мировосприятии Симонова стал XX съезд партии, доклад Хрущева о сталинских злодеяниях. Вскоре после съезда он написал стихотворение, которое при жизни не напечатал (видно, оно не выразило в полной мере того, что он переживал). Для нас же оно интересно и важно как знак, как точка принципиального душевного поворота. Он писал, что надо не выстригать, как предлагается властями, имя Сталина, а «выжечь» всю ту ложь, демагогию и страх, что он внедрял: «…Нам на плечи взвалено, на всех нас, без изъятия, „За Родину, за Сталина!“ Разъять на два понятия». Вот тот фундамент, на котором возникли его обновленные представления о войне. И стал он на долгие годы, до конца дней своих одним из главных противников Пуровской официозной лжи и казенщины, и нападки на Симонова, как правило, инициировались этим ведомством, которое стремилось представить дорого стоившую нам победу в самом приятном, радужном, сплошь победоносном виде.

Симонов обратился к своим фронтовым дневникам, работая над первой книгой трилогии «Живые и мертвые» и вместе с Евгением Воробьевым и Василием Ордынским над сценарием документального фильма «Если дорог тебе твой дом…» – и в том и в другом произведении речь шла о трагических событиях сорок первого года, в романе и фильме дневники помогали воссоздать точные, первозданные жизненные впечатления той поры.

Но, кажется, в ходе этой работы Симонов и осознал, что они имеют или могут иметь и вполне самостоятельную ценность как достоверные исторические свидетельства. Впрочем, к этой мысли его могла подталкивать и одна, более давнего, военного времени история. В 1943 году высокое начальство (А. С. Щербаков) заказало Симонову сценарий фильма о Москве сорок первого года. Симонов хотел, чтобы ставил этот фильм Всеволод Пудовкин, и в качестве материала, который можно использовать в картине, дал ему прочитать свои дневники сорок первого года. К его удивлению Пудовкин сказал, что никакого сюжета не надо выстраивать, сочинять для сценария, он будет снимать фильм на основе симоновских дневников. Вместе с Пудовкиным они написали такой на основе дневников сценарий «На старой смоленской дороге», который вызвал полное непонимание в принимающих и утверждающих инстанциях – ничего похожего тогда не делалось в кино. Сценарий «зарубили», но память об этом опыте Симонов сохранил, он тоже наводил на мысль о том, что дневники представляют собой и некую самостоятельную ценность.

Когда Симонову предложили к 20-летию Победы сделать доклад на пленуме правления Московской писательской организации и комиссии по военно-художественной литературе при правлении Союза писателей СССР, он сказал, что посвятит его не художественной литературе, а некоторым коренным проблемам истории Великой Отечественной войны, от верного понимания которых, по его мнению, в немалой степени зависят и движение вперед литературы, и осмысление писателями этого очень трудного материала. Подготовка доклада стала для Симонова важным рубежом постижения истории войны, в том числе глубинных причин наших нежданных и постыдных поражений. Но время для такого выступления, опрокидывавшего многие существовавшие как незыблемые представления, оказалось крайне неблагоприятным. Незадолго до этого был смещен Хрущев, а пришедшие к власти новые правители страны начали проводить тихую, на первых порах скрытую, но неуклонную ресталинизацию. Истории войны это касалось прежде всего и больше всего, если воспользоваться формулой Герцена, ее сразу же стали сводить «на дифирамб и риторику подобострастия». Доклад Симонова вступал в резкий принципиальный конфликт с официозными догмами и пропагандистскими установками. Набранный в трех изданиях он света не увидел, не был напечатан. Когда через двадцать с лишним лет, уже в «перестроечные» времена доклад был опубликован, один из крупных наших историков академик А. Самсонов сказал о нем: «Еще двадцать лет назад К. М. Симонов с присущим ему мужеством и гражданственностью выполнил эту работу, к которой сейчас, по сути только еще приступают историки…» Сам Симонов вспоминал этот доклад в связи с историей публикации своих дневников. Незадолго до смерти на одной из последних встреч с читателями (если быть скрупулезно точным, на предпоследней) в Военно-политической академии имени В. И. Ленина он говорил: «Идея опубликовать эти дневники, собрать их в книгу у меня возникла после того, как я сделал доклад „История войны и долг писателя“ на писательском пленуме. Многое было довольно резко сформулировано. Печатать его не хотели. Ну я решил: ах так, не хотите печатать 25 страниц, хорошо, я сделаю тогда этот доклад об истории войны и долге писателя на полторы тысячи страниц… Я, конечно, шучу, но в общем это был окончательный толчок».

Можно только удивляться, что после печальной истории с докладом Симонов все-таки продолжал готовить к печати дневники сорок первого года, он не мог не понимать, что напечатать их будет очень трудно, а если удастся, то только каким-то чудом. Но, видно, работа эта была ему так душевно необходима, так захватила его, что забросить ее или отложить он не мог. «Сто суток войны» были закончены, приняты Твардовским, который очень высоко оценил это произведение Симонова, были набраны и должны были появиться в трех номерах «Нового мира» в 1966 году. Но чуда не произошло, их постигла та же участь, что и доклад «История войны и долг писателя», – дневники были запрещены цензурой. Процитирую секретную докладную (жанр этот на бытовом, «разговорном» языке можно характеризовать и другим, кажется, более подходящим словом – донос) начальника Главлита в ЦК КПСС:

«При контроле сентябрьского и октябрьского номеров журнала „Новый мир“ было обращено внимание на содержание записок К. Симонова „Сто дней войны“ и комментариев автора к ним, посвященных описанию боевых действий в первые месяцы войны, личных переживаний и сомнений участников событий, связанных с отступлением нашей армии. Война и потери советского народа в ней, причины наших военных неудач и сам факт нападения фашистской Германии на СССР рассматриваются К. Симоновым как следствие репрессий 1937–38 гг., предпринятых Сталиным для утверждения своей личной власти. Основываясь на субъективных впечатлениях, автор пересматривает значение и истинный характер советско-германского пакта 1939 г., считая, что заключение этого договора якобы заставило отказаться от социалистических принципов нашей внешней политики. Говоря о злоупотреблении властью и ответственности Сталина за войну и ее жертвы, К. Симонов в то же время поднимает вопросы об ответственности „общества, когда оно по ходу своей истории вручает слишком обширную власть в руки одного человека“. Произведение снято из номера».

Симонов пытался бороться с цензурой: пробить эту стену, увы, не вышло. Он даже рискнул обратиться «на самый верх», все-таки он был обладателем одного из самых громких и почитаемых имен в нашей литературе, особенно высок был его авторитет военного писателя, но ничего это не дало, он не получил не только поддержки, но даже просто какого-либо ответа на свое обращение.

Человек мужественный и стойкий, обычно не падавший духом от невзгод и ударов судьбы, Симонов эту историю переживал тяжело. В письме своему старому другу Д. Ортенбергу, письме, в котором речь идет о заказанном им Симонову очерке для готовившегося сборника о маршале Жукове, он не скрывает мрачного настроения и горьких мыслей: «Не надо себя тешить иллюзиями. Такого рода работа – а никакую другую мне делать неинтересно, да я просто и не смогу – при нынешнем, подчеркиваю, при нынешнем отношении к истории света не увидит. Поэтому я сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора…

Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело – такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что-то мало… Пойми мои чувства человека, у которого лежит полтора года без движения рукопись, которую он считает лучшей из всего, что он написал (речь идет о „Ста сутках войны“ – Л. Л.). Как трудно такому человеку сидеть и писать еще одну вещь, которая, по его весьма основательным предчувствиям, ляжет и тоже будет лежать рядом с предыдущей».

Предчувствие не обмануло Симонова. Написанные им по просьбе Ортенберга «Заметки к биографии Г. К. Жукова» были опубликованы только через двадцать лет, когда не было в живых ни Жукова, ни Симонова. Что касается «Ста суток войны», то в главлитовских реестрах против этого названия стояла такая жирная галка, что его даже упоминать нельзя было – вычеркивали. Это уже был затяжной приступ главлитовского безумия. Потому что многое из «Ста суток» было позднее перенесено в «Разные дни войны». Многое, но, конечно, не все, были вещи, которые оставались по-прежнему все равно «непроходимыми», в царское время в таких случаях писали «по не зависящим от автора причинам»…

После запрета «Ста суток» Симонов все-таки не оставил свои военные дневники, продолжал исподволь готовить их полное издание. Следующая в принципе удавшаяся попытка произошла через семь лет. Ему пришла в голову счастливая мысль, которая в какой-то степени нейтрализовала прежний категорический запрет цензуры. Сначала в «Дружбе народов» (1973, № 1, 2) увидели свет дневники сорок пятого года – «Незадолго до тишины». Цензура должна была быть смягчена – этот победный год войны она всегда предпочитала всем прочим. Впрочем, полной уверенности, что задуманное осуществится, что вслед за дневниками сорок пятого будут опубликованы, как это все-таки случилось, дневники сорок второго – сорок четвертого годов (1974, № 4, 5, 6), а затем сорок первого года (1974, № 11, 12, 1975, № 1), у Симонова не было. Каждая публикация сопровождалась многочисленными цензорскими замечаниями и требованиями, часто, если вещи называть своими именами, перестраховочно идиотического характера. Особенно неистовствовала военная, главпуровская цензура – она была даже более тупой, невежественной и агрессивной, чем главлитовская. Я могу это подтвердить, так как своими глазами видел (Симонов мне их показывал) эти многостраничные указания и требования, которые при этом по фарисейски выдавались за требования редакции, так как цензуре не полагалось напрямую иметь дело с автором.