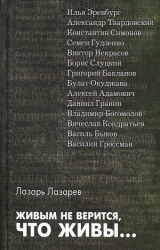

Текст книги "Живым не верится, что живы..."

Автор книги: Лазарь Лазарев

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)

Изданная Окуджавой в поздние годы книга «Девушка моей мечты», жанр которой в подзаголовке определяется как «автобиографические повествования») открывается рассказом о первом дне войны. Он, этот день, стал истинным началом биографии того поколения, к которому принадлежит Окуджава. Многое из того, что случилось потом, и в войну и после нее, забылось, стерлось. А ее первый день врезался в память навсегда. Он разом отсек прошлое, словно бы установил иное, особое исчисление времени – не на часы и дни, на поражения и победы, на павших и уцелевших, он был началом беспощадного исторического суда над каждым из нас и над общей нашей судьбой. Но это мы потом осознали его как грозный исторический рубеж, а тогда это был самый обычный день – никаких вещих предзнаменований. День как день… Таким его хранила память Окуджавы, таким он предстает на первой странице его «автобиографического повествования»:

«Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое, история – какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:

– Вы что, ничего не слышали?

– Слышали, – сказал дядя Николай. Столько чего слышали… А что вы имеете в виду?

– Война, – сказала она.

– А-а-а, – засмеялся дядя Николай, – Таити напало на Гаити?

– Перестань, – сказала тетя Сильвия. – Что случилось, дорогая?

– Война, война, – прошелестела соседка. – Включите же радио!

По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно – все было прежним!»

Никакого пафоса – заурядная поездка к морю на отдых, старые чемоданы, летние вещи – действительно не надо становиться навытяжку с непокрытой головой. И все-таки именно такой была реальная история. Вроде бы все вокруг оставалось прежним, но жизнь круто и бесповоротно менялась, и эти перемены складывались в то, что потом называли народной бедой и народным мужеством.

Вместе с приятелем рассказчик разносит военкоматские призывные повестки. Мимолетная сцена: «В одном из дворов среди низко подвешенных сохнувших простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.

– Кого хотите? – спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку.

– Мнацаканов Альберт, – сказал я и протянул листок.

– Это мой муж, – сказала женщина».

Тогда он не понимал, вестником какой трагедии они были – почему при виде их замолчали все, кто был во дворе. Почему так посмотрела на военкоматскую повестку мужу женщина. Но, видно, что-то зацепило, задело, потому что запомнилось. Запоминалось многое, что тогда не казалось заслуживающим внимания. «Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступать, что было окружение. Что многие остались „там“». Нет, это была не та история, которую им вбивали в голову со школьных лет, которая была так высока и величественна, что перед ней полагалось смиренно и покорно стоять с непокрытой головой. Наши высокие руководители внушали, что война будет быстрой и легкой на чужой территории, где-то за тридевять земель. А реальная война стремительно покатилась по нашей земле – и так далеко, что даже в дурном сне нельзя было себе это представить; и так долго она продолжалась, что, казалось, конца-края ей не будет; и столько полегло народа, что оставшиеся в живых считают, что чудом уцелели. «Постарайтесь вернуться назад» – это слова из одной из самых горьких песен Окуджавы о судьбе мальчиков и девочек – так он их называет (они и в самом деле были мальчиками и девочками), – сложивших свою голову в огне войны.

Вспоминая через много лет войну, себя восемнадцатилетнего солдата, прямо со школьной скамьи шагнувшего в ее огонь, Окуджава рассказывал: «Это как ожог, сильный, до сих пор незаживший. Все, что довелось тогда испытать, по сей день ношу в себе – как осколок, как неизвлеченную пулю. По-настоящему я вошел в литературу именно с военной темой… Я чувствовал неодолимое желание высказаться, выразить себя, рассказать о пережитом. Писалось по свежему, еще сильны были непосредственные впечатления той огненной поры. Они-то и послужили толчком, отправной точкой для многих моих стихотворений и автобиографической повести».

Пережитое на войне помогло сбросить шоры милитаристского догматизма – и идеологического, и эстетического, отвратило от «культовой» мифологии, от пропагандистского позерства в искусстве, от батальной литературщины. И отвратило не одного Окуджаву. Это было общим свойством «лейтенантской» литературы – за что ей тогда немало доставалось: ее прорабатывали за «окопную правду», «дегероизацию», «ремаркизм», «пацифизм». Нынче многие не могут себе представить, что это были тяжелые идеологические обвинения, за которыми следовали соответствующие «оргвыводы». В сущности спор шел не просто об изображении войны, а о том, как нам жить, куда двигаться после XX съезда партии, раскрывшего страшные злодеяния правившего страной режима.

А Окуджаве после повести «Будь здоров, школяр» приписывались самые тяжкие грехи. Повесть появилась на свет в «крамольных» «Тарусских страницах», которые были осуждены специальным постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В подготовке постановления принимал деятельное участие небезызвестный Егор Лигачев, замечу кстати, находившийся в войну за много сотен километров восточнее фронта. Эти документы были опубликованы уже в «перестроечную» пору, когда он стал вторым человеком в партийно-государственной иерархии. Я как-то рассказал Окуджаве о них. Он пошутил: «Не хочу себя преувеличивать, наверное, Лигачев так вырос не только на моих костях». В предшествующей постановлению Записке, подготовленной двумя отделами ЦК о зловредном сочинении Окуджавы говорилось: «Главный герой повести и его товарищи выглядят откровенно циничными, разболтанными, трусливыми людьми, лишенными высоких чувств любви к Родине, преданности делу социализма, воли к борьбе с фашизмом, то есть всех тех прекрасных качеств, которые придавали непреоборимую силу нашим бойцам… Не вызывают симпатии и командиры. К многим из них в повести приклеиваются такие ярлыки, как „штабные крысы“, „гады“…»

Надо ли объяснять, почему до перестройки повесть «Будь здоров, школяр» не перепечатывалась?

Но справедливости ради скажу, что не только официозная критика громила повесть Окуджавы. Она была осуждена и на страницах «Нового мира», стойко и последовательно защищавшего «лейтенантскую» литературу. Видимо, автора той давней статьи в «Новом мире» напугал открытый антивоенный пафос Окуджавы, «Человек на войне – и все, – выговаривал он Окуджаве. – Какой человек. На какой войне, за что он, в конце концов, сражается – неважно. Все войны одинаковы, на всех войнах человеку тяжко, все войны – зло».

Не стану доказывать, что любая война, даже справедливая, – дело кровавое, противоестественное, бесчеловечное, что автор статьи, отрицавший это, неправ: опровергать его сегодня – ломиться в уже широко распахнутые ворота. Но, может быть, герою Окуджавы действительно безразлично, за что идет война, и он в самом деле «занят только собой», мысли его поглощены обмотками, с которыми не может как следует справиться, ложкой, которую он потерял? Диву даешься, как тогда была прочитана – вернее, не прочитана – повесть «Будь здоров, школяр». И иными критиками не по тому, что следовали направляющим указаниям ПУРа, где всегда диктовали свои правила, как назвал их Евгений Шварц в «Драконе», «первые ученики» из вымуштрованных идеологических служб, а потому, что она опережала утвердившиеся, примелькавшиеся представления о войне и о том, как о ней писать. Недоступны были ее пафос и образный язык. В повести Окуджавы не было привычно «литературного» изображения войны, восходившего к широко распространенным беллетристическим сочинениям и фальшивым фильмам, где наши чудо-богатыри били немцев, как мух. А это воспринималось как искажение автором жизненной правды. Для того, чтобы верно понять повесть, надо было выбраться из наезженной колеи таких ходячих «героических» представлений о войне. Вспомним, как в «Войне и мире» Николай Ростов, правдивый молодой человек, делясь своими воспоминаниями о кавалерийской атаке, рассказывает не то, что было с ним в действительности, а то, что ждут от него слушатели, – не может преодолеть власть утвердившегося канона батальных описаний. В таком же примерно положении оказались некоторые критики повести «Будь здоров, школяр».

Герой ее не произносит тех слов о любви к Родине, которые обычно изрекались в газетных очерках и бездарных романах: они кажутся ему фальшивыми или нецеломудренными. Но ведь он уходит на фронт добровольцем, что яснее ясного раскрывает его отношение к происходящему, его настроение, хотя рассказывает он о своем поступке в юмористических тонах, не желая его героизировать. И о ненависти к фашистским захватчикам герой не произносит речей, но разве непонятно, что у него на душе, если он, испытавший множество унизительных неудобств из-за потерянной ложки, отказывается взять трофейную – она вызывает у него отвращение? Вообще высокое в повести, как и было на реальной войне, погружено, вросло в быт, в немыслимо тяжелый фронтовой быт, гнетущий не меньше, чем страх смерти.

Все автобиографические вещи Окуджавы написаны от первого лица, это лирическая проза, но немалая дистанция отделяет автора от героя, и создается она прежде всего иронией (исследователям его творчества еще предстоит осмыслить и раскрыть содержание его поэтической декларации: «Я выдумал музу Иронии для этой суровой Земли»). С насмешливой грустью вспоминает Окуджава себя на фронте: «Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча…». Однако мы ошибемся, посчитав этот автопортрет, нарисованный по памяти и густо окрашенный сегодняшней иронией, документальной фотографией, и автор время от времени очень деликатно, едва заметно от этого предостерегает: обратим внимание на «вижу почти условно», «некто нереальный». Вот характерный для манеры Окуджавы эпизод: «Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется». Не пропустим при чтении «никто не смеется» – оно предупреждает, что, наверное, герой выглядел до смешного нелепым не на самом деле, а лишь в собственных глазах.

Нельзя принимать за чистую монету самобичевание героя. Оно не свидетельствует о том, что он погряз в пороках, – нет, он сильно преувеличивает свои слабости и грехи. Но то, что он ничего себе не прощает, не делает себе никаких поблажек, раздувая свои вольные, а чаще невольные провинности, говорит о его совестливости, о высоте нравственных принципов, которым он стремится следовать, о непрекращающейся ни на минуту душевной работе. Как он казнит себя: «Я – подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я – скотина. Проучить меня нужно. Я – предатель». Что же случилось, что он натворил. Чем так подвел товарищей, что теперь от стыда не может найти себе покоя? Оказывается, когда они возвращались в свою часть из командировки и остановились на ночевку, он выпил спирта – впервые в жизни – и заснул так, что товарищи, которые были и старше, и крепче не стали его будит, дали отоспаться, отдежурив за него. Но ему невыносима мысль, что он не выполнил своих обязанностей, что другим пришлось за него отдуваться.

После нескольких месяцев боев, многое хлебнув на войне, – и холод, и голод, и непосильный труд, и подстерегающие на каждом шагу опасности, и смерть товарищей, – герой повести, раненный в бою, попадает в госпиталь: «Какой же я солдат, сетует он, – даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже… А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали». Все здесь вроде правильно: не видел он живых немцев, не стрелял из автомата, но он ведь не пехотинец, он служит на батарее тяжелых минометов. Да и ордена и медали тогда давали еще очень редко… Но он, что примечательно, и пролив кровь, не считает, что сделал все, что должен был. Он не позволяет себе стонать – наверное, у других, кто стонет, раны более тяжелые.

Война – с ее жестокими требованиями строжайшей дисциплины, беспрекословного выполнения приказов, – война, стригущая всех под одну гребенку, была, однако, в годы, которые описывает Окуджава в повести «Будь здоров, школяр», временем преодоления психологии «винтиков», временем самостоятельных решений, цена которых – жизнь или смерть. Так или иначе, в той или иной степени это переживали многие. «Нас время учило» – это из одной из песен Окуджавы, очень важное признание. Время трудных суровых испытаний действительно было очень важной школой, учило видеть правду. И поэтому стало для многих временем преодоления сталинских пропагандистских мифов, глубоко проникших в массовое сознание, обретения здравого смысла, реального взгляда на происходящее. Процесс этот, как точно определил его глубинную суть известный наш историк Михаил Гефтер, за плечами которого был и трудный опыт в войны, породил стихийно возникающую «десталинизацию». Какая уж провидческая мудрость обожествлявшегося вождя, если страна, следуя его указаниям, оказалась на краю гибели! Если многими миллионами жизней пришлось заплатить, чтобы выбраться из той страшной ямы, в которую он нас завел. Годами внушалось как непререкаемая истина, что везде и всюду – в небесах, на земле и на море – мы самые, самые, самые, все нам нипочем, и в воде мы не утонем, и в огне не сгорим, а немцы дошли до стен Ленинграда и Москвы, до Волги и Кавказских гор… Чтобы одолеть врага, надо было избавиться от от слепой веры и покорности «механических граждан» – таким хотел видеть народ вождь, чтобы освободить страну от захватчиков, надо было избавиться от догматических пут, преодолеть дурман демагогии. Духовный опыт многих фронтовиков стал потом психологической базой XX съезда партии, помог сокрушению не только недавних идолов и кумиров, но и взрастившего их тоталитаризма.

На войне взрослели, прозревали быстро – это была безжалостная, но на многое открывавшая глаза школа. Герой повести «Будь здоров, школяр» отбросил тот псевдоромантический вздор, которым его кормили со школьных пионерских лет и который вовсе не был так безвреден, как может показаться на первый взгляд, потому что способствовал оболваниванию, безответственности, рождал «пересортицу» ложных и истинных ценностей. На фронте, в пору испытаний на душевную прочность, на подлинный, а не декоративно-плакатный патриотизм, он получил сильнейшую прививку против несправедливости, демагогии, бесчеловечности, которая затем оберегала от заражения вирусами этих болезней, в их более поздних современных мутациях. Он вернулся с войны молодым, но с таким серьезным нравственным опытом, благодаря которому воспринимал сгустившуюся в послевоенные годы сталинщину как нечто чуждое и враждебное тому, за что сражались. Не стоит, разумеется, преувеличивать, речь все-таки идет об ощущении, о чувствах (об этом превосходный рассказ Окуджавы «Девушка моей мечты» в том же цикле «автобиографических» повествований). Много еще не знал, не понимал, но добро и зло различал зорко, даже когда зло снова обличали в тогу праведности и преподносили его от имени народа.

И здесь, пожалуй, следует возвратиться к тем двум «обоймам», о которых шла речь. Я вовсе не считаю, что все в поэзии и прозе Окуджавы может быть объяснено одной лишь войной, был более поздний опыт, и вполне реальна и его связь с «шестидесятниками», но ее надо рассматривать не как внешнюю, не как простое совпадение по времени вступления в литературу, а как содержательную общность некоторых «оттепельных» идей, мотивов, настроений. Вот вопросы, которые у нас естественно возникают, когда мы думаем о той поре: откуда XX съезд, откуда «перестройка», в каких слоях общества все это зрело, почему эти слои в меньшей степени были задеты нравственными деформациями, порожденными сталинщиной, что послужило психологической базой для сокрушения так, казалось бы, прочно укрепившихся идолов и кумиров. В творчестве Окуджавы, отразившем духовный опыт фронтового поколения, можно отыскать ответы на некоторые из этих непростых вопросов, Понятно, что он не историк, не делает выводов, не предлагает формул и определений. Он просто рассказывает правду о том, что было с ним и его товарищами на войне и после войны. Но его проницательный талантливый взор открывает нам много.

И вторая «обойма» – «бардовая» – тоже возникла не на пустом месте. Новое время, время начинавшегося в «оттепель» духовного раскрепощения, потребовали новых песен. Так рождалась авторская песня, родоначальником ее и самым высоким поэтическим достижением был Булат Окуджава. В отечественной словесности нашего времени не было поэта, который, как он, создал бы такой большой массив современных, подлинно народных песен (сегодняшняя народность уж точно не в лапотно-сермяжном мнении и описании, которые высмеивали еще Белинский и Гоголь). Гитара, которая десятилетиями воспринималась как один из неизменных атрибутов мещанской пошлости, оказалась у него связанной с высокой поэзией. Песни Окуджавы (а в них, как мне кажется, его поэтическая художническая индивидуальность выразилась и наиболее органично, и наиболее полно), опирающиеся на романсовую традицию, противостоящую так называемой «массовой» песне, которая долгое время была официальной и полноправной законодательницей вкусов, не опускались, однако, до душещипательной сентиментальной чувствительности – в них был истинный драматизм, они вбирали в себя трагедии минувшего жестокого века.

Песни Окуджавы отличает не суетная, не поверхностная современность; его лирический герой – маленький человек, такой же «московский муравей», как и другие пассажиры «последнего случайного» троллейбуса, у обожаемой им «богини» легкое пальтишко и старенькие туфельки. Окуджава воспевал простые и вечные человеческие ценности: «молюсь прекрасному и высшему» – таков его нравственный и поэтический девиз. В его песнях – неостывающий жар человечности и доброты.

Помню его похороны…

Шел дождь – казалось само московское небо оплакивает его…

Очередь на старом Арбате протянулась от станции метро «Смоленская» до театра Вахтангова. Сотни людей пришли попрощаться с Булатом Окуджавой – их было так много, что пришлось продлить время, отменить вечерний спектакль. У женщин и мужчин, молодых и пожилых, составивших эту длинную очередь, было нечто общее – интеллигентные лица. Это бросалось в глаза, этого нельзя было не заметить. Никто их не призывал, сюда они сами по зову сердца пришли попрощаться со своим поэтом, со своим певцом, строившим для них «замок надежды».

Но, как выяснилось, горевали не только в Москве. Вот, существенно расширяющие то, что я только что написал, воспоминания Виктора Астафьева о Булате. Он пишет о горячих поклонниках Окуджавы, живших далеко от Москвы, где-то в глубинах России: «Однажды прислал мне большую, хорошо изданную книгу со своими песнями и нотами к ним. Я был не только удивлен, но и потрясен тем, что половина песен из этой книжки уже считается народными. Его проводили и оплакали многие друзья, товарищи, почитатели таланта. Но более всех, искреннее всех горевала о нем провинциальная интеллигенция – учителя, врачи, сельские газетчики, жители и служители городских окраин, которые чтят и помнят не только родство, но и певца, посланного Богом для утешения и просветления вечно тоскующей о чем-то русской души».

У Булата Окуджавы была счастливая литературная судьба. Его песни, записывавшиеся на магнитофонные пленки (я знаю людей, которые для этого покупали магнитофон в пору, когда он был редкой и дорогой вещью) и поэтому миновавшие бдительную цензуру, распространялись со скоростью лесного пожара.

Признаюсь, долгое время я считал, что он наш поэт, что песни его принадлежат нашему поколению, мы владеем ими безраздельно. Да и он сам говорил: «Самая приятная для меня аудитория – это аудитория, близкая мне по возрасту, то есть людей с моим опытом». Оказалось, что это не совсем так. Он был неслыханно популярен, но мода проходит, а ему оставались верны.

Одно поколение сменялось другим, а любовь к его песням не угасала, не угасает, не угаснет.