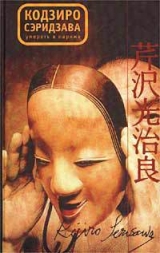

Текст книги "Умереть в Париже. Избранные произведения"

Автор книги: Кодзиро Сэридзава

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)

– Я вот что решила… Попрошу господина О. (депутат верхней палаты, которого она считала своим отцом), он мне поможет переехать в Токио, там я смогу научиться чему-нибудь другому… Для этого я здесь учусь изо всех сил. Обещайте, что позволите мне когда-нибудь вам служить.

Её слова прозвучали так неожиданно, что до меня не сразу дошёл их смысл, но, взглянув на её поднятое личико, я почувствовал, что побеждён. Видя её полную самоотдачу, я с трудом удержался, чтобы не обозвать её дурой. Я был настолько тронут, что вынужден был рассказать ей всю правду.

– У меня есть любимая, – наконец сказал я, чувствуя в то же время страстное желание рассказать ей всё о М. Разумеется, я удержался.

Она потёрла себя ладонями по лицу и что-то промямлила вздыхая, но я не мог разобрать ни слова. Вскоре она ушла. И потом, за исключением того, что она пришла провожать меня на станцию в день моего отъезда, я её больше не видел. Но на следующий день от неё принесли письмо. В него была вложена танка:

По бессердечному

томиться —

яко в храме

поклоны бить

в зад алчущему бесу… [70]

Это было единственное письмо, которое я от неё когда-либо получал. Я удивился, как талантливо написана танка, но лет через десять обнаружил, что стихотворение принадлежит одной из поэтесс древности и входит в антологию «Манъёсю»[71]. Я был изумлён.

Я так много написал о Бабочке потому, что впервые едва не уступил плотскому искушению. Целомудрие само по себе ни плохо, ни хорошо. Я не прилагал усилий к тому, чтобы соблюдать чистоту, пока любил М., – это получалось само собой, естественно. Можно даже сказать, что я не испытывал физического желания. Такова страшная сила любви. Как только М. от меня отошла, физическое желание точно проснулось, и я ощутил влечение к Бабочке. Постыдная гнусность этого влечения была мне ненавистна. Борясь с Бабочкой, я боролся с позывами своей плоти. Бабочка была воплощением моих низменных инстинктов. Иначе я не мог объяснить то, каких мучений мне стоило в её присутствии блюсти целомудрие. Другими словами, если бы Бабочка не преследовала меня с такой навязчивостью, если бы у меня не было сомнений, что я сумею победить свою плоть, я бы, наверное, так и не решился жениться. Я не могу воспринимать отношения между мужчиной и женщиной как нечто чисто физиологическое. Возможно, на мои чувства повлияли Божьи заповеди против "похоти", которые я исподволь впитал с ранних лет. Я убеждён, что плотская связь – это своего рода божественный акт для сотворения нового существа мужчиной и женщиной, обоюдно принявших решение вести совместную жизнь. Я не столько сознавал, сколько чувствовал, что не следует, предаваясь наслаждениям, превращать временные заблуждения плоти в насмешливую пародию на священный праздник.

И. постоянно советовал мне жениться. Больше того, на этот раз он настойчиво предлагал А. в качестве кандидатки. Как я уже ранее говорил, зная себя, я был уверен, что не смогу жить холостяком. Но, сказать по чести, я не любил А. И. писал мне, что и А., и её отец вот уже несколько лет пребывают в ожидании, надеясь получить моё согласие на брак. Я находился в таком затруднительном положении, что даже какое-то время думал обратиться за советом к М. Точно и впрямь советуясь с ней, я целыми днями перечитывал одно за другим её письма. В результате этого чтения я с ещё более глубоким раскаянием осознал, как много она для меня значила и в какой степени моя собственная трусость стала причиной того, что я её потерял. Раскаяние было столь мучительно, что лишало меня сил к разумному восприятию действительности, но уже одно то, что М. живёт на этом свете, было для меня своего рода спасением. Я постоянно как будто чувствовал на себе её взгляд…

Возможно, это была всего лишь красивая поза, но я верил, что только такой поступок мог принести мне счастье, после которого мне было бы не стыдно с ней встретиться.

"…Я желаю лишь одного – чтобы в будущем Вы стали таким человеком, которого я не стыдилась бы назвать своим возлюбленным. Тогда и моё прошлое станет более красивым и светлым. Понимайте это не как свидетельство моего малодушия, а как искренность любящей Вас…"

Вот так, потеряв надежду быть счастливой в любви, отправляясь в Берлин, М. писала мне в прощальном письме. И потом, уже из далёкой страны посылая мне клятвы верности, она не раз писала о том, что молится о счастье А., и просила меня руководить её духовным развитием, чтобы позже мы с М. могли пожениться, не испытывая угрызений совести. Надо было совсем не знать М., чтобы заподозрить здесь какой-то подвох. Я тоже хотел быть честным перед собой. После того как М. меня оставила, после того как я понял, что мне нужно на ком-либо жениться, я задумался: а может быть, и впрямь мой истинный путь – взять в жёны А., как то советовал мне И.? Но душа моя к этому не лежала. Вдобавок жениться перед самым отъездом за границу представляло трудноразрешимую проблему. В конце концов я рассудил не сваливать все проблемы в одну кучу, а решать их одну за другой. Для этого прежде всего надо было уехать из Акиты, вернуться в Токио и обсудить всё вместе с И. Тем временем окончились курсы лесников. На улицах Акиты рубили топорами смёрзшийся на дорогах снег. Таившаяся под толщей снега земля дымилась тёплым паром. Лёд на канавах и по реке вздымался грудами, под ним журчала вода. Прежде студёный, воздух стал влажным и нежно ласкал щёки. К саням крепили колёса, на улицах появились рикши.

– Уже пора! Как только в замке расцветут вишни и персики, так сразу и деревья начнут покрываться листвой. Вот увидите, как сразу хорошо станет в Аките!

Так меня подбадривал и старый хозяин пансиона, и мои сослуживцы. А я думал о том, что ещё немного, и я смогу уехать. Но ещё не раз случались метели. От Исигуро пришло известие, что он закончил все формальности, чтобы я мог отправиться в заграничное путешествие в качестве внештатного сотрудника министерства сельского хозяйства. Я решил уехать из Акиты, не дожидаясь весны. В день моего отъезда шёл редкий снег. На следующее утро, когда я прибыл в Токио, столичные вишни были в полном цвету.

10

И. и многие мои друзья не одобряли моего желания подать прошение об отставке. Но я воспринимал свою поездку за границу как начало новой жизни, поэтому прошение всё-таки подал. При встрече И. сказал резким тоном, что надо наконец решить проблему с женитьбой. Дело в том, что отец А. выразил согласие отправить дочь в заграничное путешествие. Но меня всё ещё беспокоила проблема дорожных расходов.

– В этом доверься нам, – сказал он и добавил смеясь: – В некоторых случаях человек должен проявлять такое великое чувство, как доверие.

Однако мне захотелось, прежде чем решить вопрос с женитьбой, обстоятельно поговорить с А. и её отцом.

Встретившись с ними, я откровенно рассказал о М. Также я сообщил им, что подал прошение об отставке. Я предупредил, что собираюсь определиться, чем заниматься дальше, во время пребывания за границей, но у меня нет цели непременно выбрать тот род деятельности, который в глазах людей представляется блестящим. Я выразил свою решимость прожить жизнь благочестиво и добропорядочно. И наконец, смиренно добавил, что, если, несмотря на всё это, найдётся та, которая захотела бы разделить жизнь такого, как я, человека, я бы с радостью на ней женился. Ныне я испытываю большие сомнения в том, что А. и её отец действительно поняли, насколько я был серьёзен в своих намерениях, – честно говоря, мой способ выражаться в то время был весьма претенциозным, поэтому разглядеть мои истинные помыслы было весьма не просто, но как бы там ни было, они приняли мои условия без возражений, сказав, что согласны на всё. По молодости лет я увидел в их немудрёном ответе доказательство полного взаимопонимания, и был этим весьма растроган. Я думал, будет лучше, если мы поедем за границу, только помолвившись, и лишь потом, когда мы оба, на основании наших чувств, примем решение жить вместе, как муж и жена, оформим свой брак, не прерывая путешествия и взяв в свидетели кого-нибудь из посольства. Однако отец А., сославшись на какие-то трудности с паспортами, настоял на том, чтобы официальная церемония бракосочетания состоялась до нашего отъезда. Его настойчивость показалась мне вполне объяснимой.

В связи с нашим бракосочетанием и заграничным путешествием в доме А. начались большие хлопоты. Видимо, они собирались организовать церемонию как можно более пышно. Мне стоило больших трудов внушить им, что браком сочетаюсь я, а не семья крупного промышленника А. Обратившись с просьбой к отцу, я сразу же получил от него разрешение основать боковую ветвь фамилии. Церемония состоялась в гостиной И. с И. в качестве свидетеля. Кроме него, присутствовали я с моим отцом и А. со своим отцом, всего четыре человека. Одетые в повседневную одежду, мы исполнили все формальности, связанные с регистрацией брака. "Ну и свадебка! Никогда не видел ничего подобного!" – посмеивался отец А. В тот же вечер, помимо нас пятерых, в отеле "Тэйкоку" собрались супруга И., мать А., супруги Кикути, супруги Симоидэ и ещё пара знакомых. Мы скромно отпраздновали одновременно нашу свадьбу и наш отъезд за границу. Мать А. двадцать лет предвкушала шикарное бракосочетание своей единственной дочери, поэтому простота нашей свадьбы её наверняка разочаровала, но из всей семьи А. мою жизненную позицию одобряла, наученная горьким опытом, она одна. Во время этого банкета Кикути принял решение отправиться на работу в Императорский университет Кюсю и сказал, что также собирается через месяц-другой поехать в Европу со своей супругой. У меня сразу посветлело на душе при мысли, что я смогу учиться в Париже и Берлине вместе с моим другом.

В ту пору, когда на деревьях появляются первые листья, я заказал каюту на корабле "Хакусан-мару" – "Белая гора", отправлявшемся из Кобе, и стал ждать выдачи паспортов, а пока жил вместе с братьями А. в доме, расположенном в Хигаси-Накано. Это был довольно короткий промежуток времени, но грубая атмосфера, царившая в этой сложной семье, полное бесчувствие ко всему духовному стало для меня печальной неожиданностью. А. и её младший брат были единственными законными детьми, но мать А. взяла к себе на воспитание более десяти внебрачных детей, рождённых от трёх разных женщин. Этот необычный поступок сильно меня растрогал. Женившись на А., я рассчитывал с её помощью ещё более закалить свой дух, но вскоре мне стало ясно, что сложная семейная обстановка вместо того, чтобы развить, искривила её открытую душу.

Я был в смятении, настолько это было ужасно. Всё то возвышенное в людях, к чему я страстно стремился, для неё не имело никакой ценности. Втайне я радовался нашей заграничной поездке, поскольку надеялся, что, вырвав А. из её привычного окружения, за два-три года в далёком чужом краю сумею перевоспитать её и открыть ей глаза на подлинную красоту и благо. Я решил, что брак не весёлое времяпрепровождение, а ежедневный совместный духовный подвиг. Сознавая при этом, что от меня потребуются героические усилия. И всё-таки французское путешествие, на которое я возлагал столько надежд, после моей женитьбы виделось мне уже не в таком радужном свете, поэтому я писал одному близкому другу: "Я отправляюсь в путешествие с тяжёлым чувством, как будто мне предстоит не роскошная поездка, а уход в монастырь для поиска своего истинного пути". Если подумать, как я тогда был молод!

Вскоре были готовы паспорта. Общаясь с А., я остро почувствовал, как необходимо мне обрести душевную широту покойной бабушки. Иначе мой брак вряд ли устоит. По дороге в Кобе мы с А. заехали в Нумадзу и посетили бедную бабушкину могилку. Я хотел познакомить А. с морем, горами и реками, среди которых я рос, но она не проявила особого интереса, поэтому мы пробыли на моей родине не дольше трёх часов и сразу же отправились в её родовой дом, расположенный западнее.

В тот день Фудзияма ясно белела в лазури. Я подумал, что в нашей жизни с А. наверняка ещё не раз случатся моменты, которые будут меня угнетать. Но что бы ни случилось, мне следует вызвать в душе образ этой величественной горы. Белоснежная Фудзияма, увиденная в детстве со склона горы Усибусэ, когда княгиня Ояма дала мне печенье, в последующие годы, точно розга, хлестала меня, помогая избавиться от присущей мне трусости.

В доме А. царило лихорадочное оживление. Ещё бы, ведь нам предстояло не что-нибудь, а путешествие в Европу! На проводы созвали всех родственников и знакомых. Они закатили такой пир, как будто хотели возместить несостоявшееся свадебное торжество, но я не мог всего этого вынести и, сославшись на необходимость заехать в Киото, чтобы получить рекомендательные письма от моего лицейского учителя господина Дадзая, выехал в Кобе раньше, чем А. и провожающие. Оставшись один, я вздохнул с облегчением, как будто спасся бегством от нового окружения, неспособного к простым человеческим отношениям. Немного придя в себя, я вспомнил тот день, когда студентом приезжал в Кобе, сопровождая слепую бабушку, пожелавшую посетить Родительницу, слывшую второй вероучительницей Тэнри. Мне захотелось ещё раз повидать Родительницу, которая произвела тогда на бабушку такое сильное впечатление. Мне предстояло трудное путешествие, но я в тот же вечер выехал из Какогавы и по железной дороге добрался до захолустной деревушки. Так же как в прошлый раз, она жила при скромной кузнице, но теперь из-за наплыва паломников пришлось построить ещё два дома. "Просящих о помощи так много, что и этих новых домов уже не хватает, и в кузнице всех не разместить, так что прошу уж на меня не обижаться", – говорила Родительница, но это людей не останавливало.

Паломники заявляли, что пришли не для того, чтобы узреть Бога, а чтобы почтить хранящийся в божнице свиток с иероглифом "сердце императора Мэйдзи". На самом же деле они шли с жалобами на самые разные несчастья – на неуспехи в торговом деле, на то, что муж загулял, просили о рождении ребёнка, об исцелении болезни, которую врачи сочли безнадёжной. Старушка всех внимательно выслушивала и старалась удовлетворить обращённые к ней просьбы. Глядя на всё это, я в глубине души подумал, что теперь и я со смиренной душой могу пуститься в дальний путь.

Я хотел уже возвращаться, пока не стемнело, как вдруг старушка сказала: "Подожди, я наделю тебя силой!" – и села напротив меня. Она велела мне сжать правой ладонью её правую ладонь. Я жал изо всех сил, но она даже не дрогнула, а вот я несколько раз едва не опрокинулся. И тут почувствовал, что по всему моему телу пробежал электрический ток. Старушка, поглаживая меня по плечу, пробормотала:

– Теперь даже если на чужбине тебя поразит тяжкий недуг, ты вернёшься домой живым.

И добавила, к моему удивлению:

– Жёнушка у тебя своенравная, но ты будь с ней помягче, жалей её. Не гневайся, будь терпелив.

Ласковый звук её голоса проникал мне в самое сердце.

Пора было уходить, старушка проводила меня по меже между рисовых полей до железнодорожной станции. Мы шли по тропинке, бегущей заросшим дикими травами берегом реки, как вдруг она остановилась и, глядя на алые небеса, сказала:

– Здесь должно построить великолепный храм, а железнодорожную станцию назвать Храмовой, это было бы очень удобно… Так мне возвещено Богом, но ведь Бога глазами не видать, поэтому никто не верит…

На следующий день в порту Кобе, стоя на палубе корабля "Хакусан-мару", я прощался с зеленеющими молодой листвой берегами Японии. Исполненный надежд и тревог, я держал путь в Европу.

1940 г.

Otoko no shogai

Мужская жизнь

Дмитрий Рагозин, перевод на русский язык, 2002

УМЕРЕТЬ В ПАРИЖЕ

Эдварду Эстонье

Печалясь о несовершенстве

мира, который лишает нас

возможности открывать свои

чувства другому, оставляя

единственный путь —

общение посредством

таких вот творений.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В тот вечер выходила замуж дочь моего старинного друга, профессора Миямуры.

Я тоже оказался среди приглашённых. Говорили, что в связи с неблагоприятной ситуацией в стране вместо пышного свадебного торжества будет что-то вроде скромного ужина в узком семейном кругу, однако, придя в отель X., я увидел, что там собралось около ста человек, причём сплошь знаменитости. Конечно, если учесть, что невеста – старшая дочь ведущего профессора кафедры физиотерапии Медицинского университета, а жених – старший сын одного из влиятельнейших японских финансистов господина Цукисиро, то, пожалуй, свадьбу действительно можно было назвать скромной, оставалось только гадать, в качестве кого пригласили меня – то ли как старинного друга профессора Миямуры, то ли потому, что Марико – так звали невесту – была моей давней поклонницей и часто бывала у нас в доме.

Дело в том, что хотя я действительно был старинным другом профессора Миямуры, в студенческие годы наши пути разошлись – он занялся медициной, я – юриспруденцией, к тому же профессор был пятью годами меня старше, поэтому долгое время мы не общались вовсе и только спустя много лет неожиданно встретились в Париже, куда оба приехали продолжать образование, и снова сблизились, узнав, что оба окончили один и тот же лицей. Позже, когда мы вернулись в Японию, оказалось, что наши жёны были старинными приятельницами, и мы стали дружить семьями, однако спустя некоторое время я заметил, что профессор, сохраняя видимость прежнего расположения, начал относиться ко мне довольно прохладно, но не особенно удивился, у нас было слишком мало точек соприкосновения, к тому же он, возможно, боялся, что дружба с писателем – а я тогда уже начал печататься – повредит его репутации. Поэтому для меня было полной неожиданностью, что он пригласил меня на свадьбу дочери.

Так или иначе, я с удовольствием пришёл на это пышное торжество, тем более что невеста была весьма хороша собой. В свадьбах, даже самых пышных, всегда есть что-то печальное и трогательное, особенно если замуж выходит такая юная девушка.

Любуясь невестой, совершенно естественно державшейся в европейском платье – встречая гостей у входа в зал, она была в белоснежном свадебном наряде, а на банкете появилась в нежно-розовом суаре, – я невольно думал о том, как быстро прижилась в Японии западная культура, ведь нынешние японки даже с точки зрения западных стандартов могут смело соперничать с европейскими женщинами. Марико, к примеру, ни в чём не уступала многим замечательным представительницам женского пола, с которыми я познакомился в Европе и которые блистали не только красотой, но и умом, не говоря уж об исключительной тонкости чувств, являвшейся едва ли не главным их достоинством. Интересно, что сват, представляя невесту, помимо всего прочего, сказал следующее:

– Невеста, выбирая супруга, поставила своим родителям ряд условий, которым должен был удовлетворять её избранник. Прежде всего, ему полагалось быть выпускником Первого лицея и бакалавром, во-вторых, ему надлежало хорошо разбираться в искусстве, и, в-третьих, его жизнь должна быть посвящена науке. В наши дни не так-то просто найти молодого человека, который удовлетворял бы всем этим условиям, но, к счастью, такой человек нашёлся, ибо, как вам известно, наш жених – выпускник Первого лицея и бакалавр философии, он прекрасно разбирается в искусстве и готовится посвятить жизнь изучению социологии, уже сейчас являясь ассистентом профессора в университете. Казалось бы, все необходимые условия соблюдены, и тем не менее, когда речь зашла о заключении брака, наша невеста заявила, что примет решение только после того, как познакомится с женихом поближе, и вот полгода, если не больше, они поддерживали дружеские отношения, и только после этого вопрос о свадьбе был наконец решён, поэтому смело можно сказать, что брак заключён по взаимной симпатии, а моя задача свелась лишь к тому, чтобы проводить новобрачных к алтарю.

Разумеется, кое-что говорилось исключительно ради красного словца, но девушка действительно отличалась незаурядным умом. Давно зная об этом, я частенько думал, как было бы интересно проследить за её жизнью. И в тот важный для неё день я искренне желал, чтобы её женская судьба сложилась счастливо.

После окончания банкета гости вслед за новобрачными вышли в холл, и я уже собирался откланяться, но профессор Миямура задержал меня. Извинившись, он отвёл меня в сторонку и спросил, не может ли зайти ко мне как-нибудь на днях, чтобы посоветоваться по одному делу, касающемуся его дочери.

– Вы имеете в виду Марико? – удивился я.

– Да, мне хотелось бы узнать ваше мнение, прежде чем она вернётся из свадебного путешествия.

Лицо его омрачала забота, странная для счастливого отца, только что выдавшего замуж любимую дочь, поэтому, согласившись встретиться с ним в любое удобное для него время, я сказал, что буду ждать его звонка. На этом мы расстались. Но явная озабоченность профессора невольно передалась мне, и от нашего разговора у меня на душе остался какой-то неприятный осадок. Я мог только гадать, о чём именно он хотел со мной посоветоваться. К тому же меня мучили сомнения – я не считал себя настолько близким ему человеком, чтобы обсуждать с ним дела его дочери.

Когда я вернулся домой, жена тут же пристала ко мне с расспросами, стараясь выпытать все подробности свадебного торжества.

– Наверное, жена Миямуры-сан испытала немалое облегчение, сбросив наконец бремя, отягощавшее её все эти двадцать лет, – сказала она между прочим, вздохнув при этом так, будто сама сбросила это бремя. Тут-то я и вспомнил, что Марико в раннем детстве потеряла мать и воспитывалась мачехой.

Жена, видя, что я молчу, стала приводить всякие несуразные примеры, доказывающие, по её мнению, сколько мучений пришлось претерпеть её приятельнице для того, чтобы заставить Марико относиться к ней как к родной матери.

Среди всего прочего она поведала мне такую историю (якобы жена Миямуры рассказывала ей об этом со слезами на глазах). Как-то раз – Марико училась тогда во втором классе младшей школы – приятельнице жены пришлось на несколько дней уехать к родителям, в доме которых случилось несчастье, когда же поздно вечером она вернулась домой, то обнаружила под подушкой уже уснувшей падчерицы свою фотографию – где та её нашла, неизвестно. Так или иначе, в тот момент женщина почувствовала себя вознаграждённой за все старания и, глядя на личико спящей девочки, молитвенно сложила руки. А вот ещё одна история. Несколько лет назад Марико понадобились туфли, и мачеха, покопавшись в сундучке, стоявшем в углу библиотеки, извлекла оттуда две пары туфель, оставшиеся от покойной матери девочки. "Эти туфли, конечно, старомодные, такие носили лет двадцать тому назад, но, может быть, они тебе подойдут?" Марико, обрадовавшись, тут же их примерила. "Надо же, – удивилась она, – у тебя в то время был точно такой же размер, как у меня". Потом, присмотревшись внимательнее, тихо добавила: "Они французские, фирмы "Файя". Жена профессора оцепенела от ужаса, кляня себя за недомыслие. Однако девушка охотно надела туфли и стала их носить, поэтому приятельница жены успокоилась: ведь если бы Марико знала, что случилось с её родной матерью, она наверняка догадалась бы, чьи то были туфли и, уж конечно, не стала бы их надевать, а спрятала бы куда-нибудь подальше и бережно хранила…

Слушая все эти истории, я подумал, что, очевидно, Миямура хотел посоветоваться со мной о чём-то, связанном с его женой.

Профессор зашёл ко мне на следующий же день вечером, предварительно позвонив по телефону. Я чувствовал себя довольно неловко, понимая, что речь идёт о каком-то действительно неотложном деле, иначе он вряд ли пришёл бы сразу после свадьбы дочери, когда у него наверняка полно других дел. Поэтому я немедленно провёл его в кабинет, подальше от своей словоохотливой жены. Извинившись, что зашёл на ночь глядя, Миямура вытер носовым платком лоб, казавшийся излишне широким из-за глубоких залысин, развернул принесённый с собой свёрток и, положив на стол извлечённый оттуда бумажный пакет, сказал:

– Видите ли, я всегда занимался изучением человеческого тела и не считаю себя достаточно компетентным в сфере психологии и человеческих чувств… Потому-то и решил обратиться к вам. Не могли бы вы прочесть вот это и сказать мне, должен ли я передать это дочери, или лучше, чтобы она так и оставалась в неведении? Я давно уже мучаюсь, не зная, как поступить, а вчера вечером увидел вас и тут же понял, что лучше всего довериться такому человеку, как вы, привыкшему иметь дело с человеческими чувствами и досконально изучившему человеческую психологию. Признаться, я испытал большое облегчение, придя к такому выводу. К тому же моя дочь относится к вам с большим уважением, вот я и подумал, что целесообразнее всего будет положиться на ваше решение…

Выложив всё это, профессор вздохнул, я же с недоумением взял в руки большой коричневый пакет, крепко-накрепкозапечатанный красным сургучом. Внутри было что-то вроде книг.

– Можно открыть? – спросил я.

– Нет-нет, лучше подождите, пока я уйду, – испуганно остановил меня Миямура. – Я ведь не заглядывал туда целых двадцать лет…

Затем он смущённо пробормотал:

– Мне будет тяжело, если вы откроете этот пакет прямо сейчас, ведь там внутри – ошибки и заблуждения моей молодости.

Сквозь его смущение просвечивало необыкновенное мягкосердечие. Я невольно взглянул на него с уважением и симпатией, но содержание таинственного большого пакета всё больше интриговало меня. По словам профессора, пакет не открывали вот уже двадцать лет, возможно, поэтому лицевая сторона его выцвела и загрязнилась куда больше, чем оборотная; внизу виднелся какой-то диковинный знак, напоминающий корону. Приглядевшиеся заметил внутри короны выполненную мелким курсивом надпись: "Париж, Мэйё". Я догадался, что это была марка известного в Париже магазина канцелярских товаров.

– Да, – кивнул профессор, – никто не дотрагивался до этого пакета с тех пор, как его запечатали в Париже.

И с явным трудом, будто нехотя восстанавливая в памяти события далёкого прошлого, он поведал мне историю этого пакета.

– Вы, конечно, знаете, что мать Марико скончалась в Париже. Перед самой смертью она вручила мне три объёмистые тетради, которые просила передать дочери, когда та вырастет. Ещё она просила, чтобы сам я их не читал, ибо это всего лишь нечто вроде завещания, прощального напутствия дочери, я должен был отдать тетради Марико в том случае, если она станет расспрашивать меня о матери. Такова была её последняя просьба. Марико тогда едва исполнилось три года, и время, когда она сможет прочесть эти записи, казалось таким далёким… К тому же, оставшись на чужбине вдвоём с маленькой дочерью, я чувствовал себя страшно одиноким, грустные мысли и воспоминания о прошлом сделали меня сентиментальным, и, может быть, именно поэтому я не удержался и прочёл всё от начала до конца. Мною двигало не столько даже любопытство, сколько надежда, что я найду в этих тетрадях какие-нибудь полезные указания, касающиеся воспитания дочери… Разумеется, прочтя их, я нарушил последнюю волю Синко, но мне было так тоскливо, так не хватало её, вот я и ухватился за эти тетради как за соломинку, надеясь, что они создадут хотя бы иллюзию её присутствия, ведь она писала вплоть до последнего дня… Я и теперь затрудняюсь сказать, хорошо ли я поступил или нет, прочтя эти тетради, зато я совершенно точно знаю, что вряд ли обрёл бы душевное равновесие, если бы не они. Когда мне становилось грустно и одиноко, я открывал одну из тетрадей и начинал читать. Я читал медленно, стараясь не пропустить ни одного слова, читал так, будто ждал от Синко каких-то откровений… Да, я был тогда так молод…

Профессор Миямура говорил сдержанно, глядя прямо перед собой, однако, слушая его, я словно перенёсся в наше далёкое общее прошлое.

В то время мы часто встречались в Париже, но я и не подозревал, что он так несчастен. Миямура никогда не говорил со мной ни о болезни жены, ни о её смерти, я не знал, что у него есть дочь. И теперь пытался восстановить события тех лет, напрягая свою зияющую пробелами память. Институт Кюри, где работал тогда профессор, находился неподалёку от школы политического образования, в которой учился я. Часто, возвращаясь домой после лекций, я шёл по улице Ульм и доходил до только что построенного института Кюри. Кабинет Миямуры располагался на первом этаже во втором корпусе. Ступая по гравиевой дорожке, я шёл к входу, а он, услышав мои шаги, тут же выглядывал из окна чистенького белого корпуса и неизменно приветствовал меня одними и теми же словами:

– Это ты С.-кун? А я как раз собираюсь домой.

В его голосе звучала явная радость, казалось, он ждал моего прихода. Слова, которыми он меня встречал, были так же неотделимы от него, как белоснежный халат и всегда аккуратно причёсанные на пробор и смазанные помадой волосы. (В то время у него была густая чёрная шевелюра, красиво обрамлявшая лицо с тонкими изящными чертами.) Не успевал я постучать в дверь, как Миямура – он всегда был образцом пунктуальности – появлялся в коридоре с толстым портфелем в руке. Правда, иногда я заходил к нему в кабинет и ждал, пока он приберёт на столе и приведёт в порядок свои пробирки. Обычно, выйдя из института, мы шли через Люксембургский сад, затем, шагая по узким кривым старинным улочкам, мощённым камнями, выходили к универмагу Бон Марше и заходили в роскошное кафе, которое называлось "Ля Маркиз". (Профессор был большим сладкоежкой.)

Усевшись за столик рядом с элегантными парижанками, обычными посетительницами этого кафе, мы с самым невозмутимым видом заказывали всякие женские сладости. А потом, поскольку оба жили на правом берегу Сены, ехали на метро или на трамвае домой, причём я, ощущая некоторую тяжесть в желудке от съеденных в кафе сладостей, всегда предлагал зайти куда-нибудь выпить аперитива или пива, а профессор неизменно отвечал: "Как-нибудь в другой раз", но этого "другого раза" так никогда и не было.

Иногда вечером после ужина, когда я размышлял: "А не почитать ли мне что-нибудь на ночь?" – вдруг появлялся Миямура и, извиняющимся тоном пробормотав что-нибудь о красоте лунной ночи, предлагал пойти прогуляться. Он словно заранее знал, что я свободен и ничто не помешает мне составить ему компанию. Миямура жил в Пасси, мой же пансион находился в Отее, рядом был лес, где мы и гуляли. Иногда, когда шёл дождь, заходили в кафе и допоздна слушали там музыку.

Во время таких прогулок мы часто говорили о своей работе, несмотря на то что области наших исследований были совершенно различны. Иногда весьма по-дилетантски беседовали о политике, обсуждали судьбы европейской цивилизации. Вспоминали свою далёкую родину и спорили о её будущем. Для меня остаётся загадкой, почему Миямура тогда ни словечком не обмолвился о своём несчастье? Возможно, несмотря на нашу тогдашнюю близость, он всё же не до конца был уверен во мне? А может быть, пресловутая японская стойкость не позволяла ему перекладывать свои жизненные трудности на плечи других? Он никогда даже виду не подавал, что не всё ладно в его семейной жизни. Не исключено, что наша дружба была для него своеобразной отдушиной и он нарочно напускал на себя беззаботный вид.