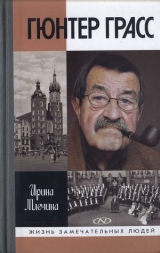

Текст книги "Гюнтер Грасс"

Автор книги: Ирина Млечина

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)

Но мы, читатели, не станем утверждать, что беженцам и пассажирам торпедированного лайнера повезло. Им очень не повезло. Но не они ли еще недавно клялись в любви и верности фюреру, считали, что настали замечательные времена и фюрер, начав свои военные походы, приведет их к вечному благоденствию?

Грасс замечательно отобразил в своих книгах, как простые обыватели – а среди них оказались и будущие беженцы и пассажиры «Густлоффа» – мгновенно осваивали нацистские пароли и лозунги, присоединялись к власти, исполняли ее приказы без малейших сомнений и колебаний. Кстати, спасшуюся Туллу с грудным младенцем русские патрули и сторожевые посты пропустили, проявив сочувствие. Это дало ей возможность добраться до Шверина – как раз на исходе апреля, когда Гитлер покончил с собой.

А тем временем спор в Интернете между двумя оппонентами продолжался. Они даже договорились о встрече – как раз там, где раньше в Мемориале героев нацизма стоял гранитный камень в память о Густлоффе, но к моменту встречи двух молодых людей уже ничто не напоминало о Мученике, поскольку был убран и камень, и весь Мемориал. Конни потратил немало усилий, чтобы разместить на своем сайте фотографию уже не существующего камня и специально увеличить надпись, высеченную на нем: «Жил во имя Движения. Убит евреем. Погиб за Германию». Тем самым Конни (не назвав имя реального убийцы), по словам отца, объявлял убийцами всех евреев, демонстрируя «свою ненависть к еврею как таковому».

Если Конни отождествлял себя с Вильгельмом Густлоффом, то его оппонент идентифицировал себя с Давидом Франкфуртером. Этот виртуальный Давид в ответ на приглашение Конни покинул далекий город Карлсруэ, где жил с родителями, и прибыл в Шверин. Парни встретились, прогулялись по городу. Давид Штремплин рассказал о своих родителях: физике-атомщике и учительнице музыки. Потом они оказались возле бывшего Мемориала.

Давид плюнул на замшелый фундамент. Конни вытащил из кармана куртки пистолет и выстрелил четыре раза. Давид упал. Конни было очень важно убедиться, что он попал столько же раз, сколько в свое время убийца Густлоффа. Потом он направился в соседний полицейский участок и добровольно сдался со словами: «Я стрелял, потому что я немец».

Потрясенный отец признается, что лишь начавшийся судебный процесс сделал сына ближе, хотя и непонятнее. Возможно, говорит отец, ему не хватило проницательности, чтобы разгадать собственного сына. Работодатель настойчиво напоминает ему о «запоздалом отцовстве». Всё, до чего он доходит «по траектории краба», совершается, по мнению Заказчика, «задним числом и из-за угрызений нечистой совести».

Его сын тем временем на суде, признавшись в убийстве, ни в чем не намерен раскаиваться: «Я сделал лишь то, что должен был сделать!» На процессе Тулла выглядела сломленной, но продолжала уверять всех, в том числе и судей, что мальчика «сбили с толку злые силы и эта дьявольская штука, компьютер», ведь ее внук всегда был опрятен и вежлив. Покончив с проклятиями в адрес «новомодных соблазнов», она возвращается всё к той же заезженной пластинке. Она полностью оправдывает Конни, который не только заинтересовался «гибелью замечательного лайнера СЧР, заполненного женщинами и детками», но и затеял – не в последнюю очередь по ее желанию – «большое дело, а именно принялся распространять по всему миру, вплоть до Австралии и Аляски, с помощью подаренного компьютера то огромное количество свидетельств, “все мельчайшие подробности”, которые насобирал». Суд узнает от нее, что ее внук отличался «несокрушимой гордостью за Германию».

Однако на процессе выясняется, что погибший вовсе не является евреем: его отец, господин Штремплин, родился в семье вюртембергского пастора, а мать принадлежит к старому роду баденских крестьян. Это сообщение вызвало еще большее раздражение Туллы, которая назвала убитого «лжецом и мошенником», потому что он выдавал себя за еврея, а оказался немцем. После этого судья лишил ее слова.

Конни же, узнав, что его виртуальный оппонент немец, заявил, что лишь он сам, Конни, мог принять решение, является тот евреем или нет, и что «стрелял из принципа».

Отец Конни снова и снова кается, что он и мать мальчика, его бывшая жена, «оставались слепыми» и что ему следовало «побольше интересоваться собственным сыном». «Нам нет оправдания», – говорит он. Родителям приходится признать, что они допустили роковую ошибку. Такими же упреками терзаются и родители несчастного убитого юноши, которого звали, вовсе не Давидом, а Вольфгангом. Отец убитого признается Паулю, что, будучи чрезвычайно занят на работе, тоже утратил контакт с собственным сыном.

Родители Вольфганга тоже не могут понять, почему их сыну пришло в голову заняться этим «ужасным партийным функционером» и убившим его студентом-медиком. «Может, мы слишком рано отказались от педагогического воздействия на сына», – сокрушаются они. Учителя гимназии, в которой учился Конни, подтвердили его хорошую успеваемость и объяснили, почему возражали, когда их ученик хотел сделать доклад о социальной значимости нацистской организации «Сила через радость» и вообще о событиях 30 января 1933 года, когда к власти пришел Гитлер. Учителя заявили, что доклады эти были проникнуты национал-социалистической идеологией, которая преподносилась весьма хитроумно – с помощью пропаганды так называемой «бесклассовой народной общности». Они подтвердили, что в школах растет число учеников со склонностью к правому экстремизму.

На суде Конни заявил вновь, что «бесклассовый лайнер “Вильгельм Густлофф”» является «живым свидетельством национального социализма» и «образцом для подражания в наши дни и на все времена!». Он признал также, что считал месть за Вильгельма Густлоффа своим «священным долгом».

В тюрьме Конни, будучи несовершеннолетним, пользуется некоторыми привилегиями и даже занимается тем, что обучает других заключенных компьютерным изыскам. Он попросил купить ему конструктор и сделал модель лайнера, во всех деталях повторяющую оригинал. Сидя в тюрьме, он даже получает от некоторых предпринимателей предложения о работе, связанной с новыми электронными технологиями.

Не зная, что делать с собой и своим чувством вины, Пауль обращается к нынешней приятельнице матери Йенни Брунис за советом. Та сказала: «Эта скверна (имея в виду правый радикализм) ищет выхода наружу». Она заявила, что у его матери такая же проблема. Ведь когда-то из-за Туллы пострадал ее приемный отец, удочеривший девочку, которая была «чистокровной цыганкой»: по доносу Туллы Бруниса забрали, он попал в концлагерь Штутгоф.

Через какое-то время Заказчик, «по заданию которого я двигался траекторией краба, настойчиво попросил меня порыскать по Сети. Дескать, нужно найти там что-нибудь подходящее для финала». Искать пришлось недолго – он обнаружил «особый сервер на немецком и английском языках с адресом “Соратничество имени Конрада Покрифке”». Там рекомендовали «поддержать того, кто служит образцом идейной стойкости, за что брошен в тюрьму ненавистной системой». Далее говорилось: «Мы верим в Тебя, мы ждем Тебя, мы идем за Тобой…» «Никогда этому не будет конца, – к такому выводу приходит рассказчик. – Никогда».

Что к этому добавишь?!

Нет повести печальнее на свете… На сей раз это не о шекспировских, а о грассовских героях.

Глава VIII

XX ВЕК ГЮНТЕРА ГРАССА

Оригинальная художественная идея: представить целое столетие в коротких, двух-трех страничных новеллах. По одной на каждый год. А может быть, это даже не новеллы, а зарисовки, эссе, наброски. Казалось бы, должно получиться что-то фрагментарное, клочковатое, разрозненное. Но получается целостная картина XX века, каким его пережили Германия, немцы и Гюнтер Грасс. Идея эта посетила автора, похоже, задолго до того, как он принялся за ее воплощение, потому что кое-где в других произведениях позднего периода мелькают упоминания о том, что он как раз ищет материал для той или иной главки своей будущей книги. Она так и называется – «Мое столетие» (1999. Перевод С. Фридлянд).

Следуя эстетике Альфреда Дёблина, которого Грасс называл своим учителем, он не изображал напрямую «великие события» века, его не интересовали «поля сражений» (а две мировые войны могли бы дать для этого обширный материал), ключевые исторические моменты, к примеру заключение Версальского мира, провозглашение Веймарской республики, Нюрнбергский процесс, подписание акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Скорее наоборот, он избегал узловых точек истории, предпочитая события, кажущиеся второстепенными, арены действия, воспринимающиеся как периферийные. Он выбирал сюжеты, на первый взгляд незначительные, даже мелкие – на фоне больших исторических фактов, которыми был насыщен XX век. И ключевые персонажи столетия отнюдь не всегда просматривались в этих эскизах (зато вдруг на заднем фоне мелькнет Шаляпин или Чарли Чаплин). За счет чего же в таком случае рождается впечатление целостной, насыщенной, полнокровной картины века?

Грасс очень точно рассчитывал свою литературную конструкцию. Эпизоды, кажущиеся случайными, позволяют увидеть очень важное, пусть не напрямую, пусть на обходных путях, как результат сложного художественного маневра. Но он всегда нащупывал главную субстанцию времени, создавая у читателя чувство, что он, несмотря ни на что, присутствует при главных, решающих событиях и поворотах немецкой истории недавно завершившегося века.

Собранные воедино литературные фрагменты – это в совокупности и есть грассовское подведение итогов XX столетия, хроника утекшего времени, оставившего такой разнообразный, многоликий, но прежде всего трагический след в мировой истории. Именно за эту хронику, которая в художественном плане является не чем иным, как романом, Грасс получил Нобелевскую премию. По своей значимости в творчестве писателя хотелось бы поставить этот роман рядом с «Жестяным барабаном», принесшим ему всемирную известность и остающимся непревзойденным шедевром. И хотя трудно себе представить два более несхожих в эстетическом плане произведения, по своей художественной силе они, на мой взгляд, отчетливо опережают всё остальное.

Кто-то уже отметил, что эти сто рассказов напоминают сто кадров художественного фильма. Добавим, смонтированного очень прихотливо, но не отпускающего читателя-зрителя с первой до последней минуты. Мы видим наше столетие глазами Грасса, и при всём внешне «волюнтаристском» подходе к отбору эпизодов, картин, мгновений век предстает именно таким, каким он был для Германии и Грасса: трудным, жестоким, насыщенным человеческими драмами и трагедиями, даже если те, кому предоставлял слово автор, не всегда это осознавали. Через кажущийся незначительным штрих, второстепенную деталь передается меняющаяся, колеблющаяся, но неизменно напряженная, насыщенная грозовыми раскатами атмосфера времени. Иногда грассовские новеллы не связаны между собой, иногда он соединял несколько новелл воедино общим действием или фигурами, связывал тематически, группировал в соответствии с временем и смыслом происходящего.

Конечно, не все главки равноценны, некоторые кажутся менее значимыми, даже проходными, не очень убедительными, но больше таких, от которых в прямом смысле захватывает дух, от которых исходит аромат лучших образцов грассовской прозы.

В самом начале меня поразила новелла, как бы совершенно отделенная от общественных и политических событий начала века, приписанная к 1901 году. Рассказчик, представляющийся как любитель антиквариата, охотно роющийся в «старье» (возможно, сам Грасс), на исходе 1950-х годов находит у торговца предметами старины три перевязанные ниткой почтовые открытки, на которых изображены разные виды: мечеть, церковь Гроба Господня и Стена Плача. Почтовый штемпель отсылает к январю 1945-го и проставлен в Иерусалиме. Адресованы открытки некоему доктору Бенну в Берлин, с указанием адреса. Но поскольку шли последние дни войны, почта, как свидетельствовал уже берлинский штемпель, не смогла обнаружить адресата – многие здания были разбомблены. Рассказчику с трудом удается прочитать текст, «исчерканный человечками и хвостами комет». Из текста становится ясно, что он написан выдающейся поэтессой XX века Эльзой Ласкер-Шюлер, у которой была любовная связь с еще более знаменитым поэтом-экспрессионистом Готфридом Бенном.

Правда, тут возникает некое противоречие (или, во всяком случае, мне так показалось). По данным вышедшего в Москве уже в начале XXI века «Энциклопедического словаря экспрессионизма», их встреча состоялась в 1912 году в берлинском «Кафе дес Вестенс» («Западное кафе»), одном из литературных центров немецкой столицы. Эльза Ласкер-Шюлер, которая по праву считалась центральной фигурой этого писательского клуба в годы экспрессионизма, именно там познакомилась с Готфридом Бенном, тоже находившимся на литературном Олимпе экспрессионистской поры. Результатом этой встречи стал «один из величайших любовных диалогов в поэзии XX века» (Н. Пестова).

В 1930-е годы Бенн запятнал себя восторженным, хотя и краткосрочным приятием нацизма, от которого, впрочем, скоро дистанцировался. В 1950-е он пережил новый творческий взлет, превратившись в кумира читающей публики, понимающей толк в поэзии. В 1951 году он стал первым лауреатом почетной литературной премии имени Георга Бюхнера, учрежденной в ФРГ. Говорили о соперничестве Бенна и Брехта, двух литературных корифеев, живших в двух германских государствах и умерших в один год (1956).

Письмо, написанное Эльзой Ласкер-Шюлер, таинственным образом относится к 1901 году. «До чего ж безумные настали времена!» (Она пишет это, еще не подозревая, до чего действительно безумными они окажутся уже довольно скоро.) «Сегодня, первого, наипервейшего марта, когда едва лишь распустившееся столетие стоит на негнущихся ножках и похваляется своей единицей, ты же, о мой варвар и мой тигр, давно рыщешь по далеким джунглям в поисках свежей дичи… Ах, мой дорогой Гизельхер (в ее зашифрованной метафорической лирике Готфрид Бенн носит придуманное ею для него германское имя Гизельхер. – И. М.), чьи сладостные губы наполняли меня таким блаженством, когда б ты мог вместе со мной, твоей Суламифью – или лучше мне быть принцем Юсуфом? (и то и другое – псевдонимы поэтессы. – И. М.) – вот так же проплыть над Стиксом, рекой мертвых, которая есть всего лишь другой Вуппер, покуда мы оба, соединяясь – помолодев, не сгорим в падении».

Упоминаемый в письме Стикс – название ее первого сборника стихов, вышедшего в 1902 году, а «Река Вуппер» – это ее драма 1908 года, изображавшая социальные противоречия в маленьком рейнском городке.

После прихода нацистов к власти Эльза Ласкер-Шюлер была жестоко избита штурмовиками прямо на улице и бежала в Швейцарию, в Цюрих. В 1938 году она, как «нежелательный элемент неарийского происхождения», была лишена германского гражданства, а на следующий год перебралась в Палестину. Вот она и пишет на той самой открытке: «Я чувствую себя спасенной на Святой земле и живу, обрекши себя Мессии, в то время как ты остаешься потерян, отрекаешься от меня, суроволицый предатель, варвар, каков ты и есть на самом деле. Крик боли!..»

Поэтесса скончалась 16 января 1945 года, стало быть, три привета из Иерусалима, адресованные доктору Бенну, были проштемпелеваны и отправлены незадолго до ее смерти.

Казалось бы, всего-то три случайно найденные на развале старые открытки – а сколько за ними всего стоит! Трагическая жизнь и смерть великой поэтессы, черты характера, творчества и биографии Готфрида Бенна – всё это отражение великих драм немецкой истории.

Совсем не много имен писателей и художников оказывается в центре грассовских новелл, но все они волнуют своим глубоким трагизмом.

1933 год, ставший годом немецкой катастрофы, ибо именно в тот год к власти пришел Гитлер, предстает в грассовской интерпретации глазами собирателя живописи, связанного личными и деловыми интересами со знаменитым художником-импрессионистом Максом Либерманом, возглавлявшим в ту пору Прусскую академию искусств и в тот же год сложившим с себя полномочия.

«Известие о провозглашении», как называет этот день рассказчик, настигло его и некоего Берндта, его юного коллегу, в картинной галерее. Он признавался, что ничуть не был удивлен: «После отставки Шлейхера все указывало на него и только на него (Гитлера. – И. М.)… Перед его неукротимой жаждой власти склонился даже престарелый президент (Гинденбург. – И. М.)». «Юный коллега» по имени Берндт тут же высказался в том духе, что надо бежать. «Надо сматываться, – сказал он, – нам надо сматываться отсюда».

Сам же рассказчик, человек прежде всего прагматичный, сначала посмеялся над «чрезмерной реакцией» своего помощника, но тут же подумал, как правильно поступил, заранее отправив в Амстердам часть картин тех художников, которые в глазах захвативших власть нацистов могли бы оказаться «неблагонадежными». Он называет несколько имен, составлявших славу немецкого искусства: Кирхнер, Пехштайн, Нольде. В берлинской же галерее осталось лишь несколько полотен, принадлежавших кисти Мастера – имеется в виду Макс Либерман, его поздние пейзажи. Рассказчик почему-то считает, что они не попадут под категорию «выродившегося искусства», как были охарактеризованы произведения художников-авангардистов, особенно «неарийской расы». Из захваченного, добавим, нацисты быстренько соорудили выставку под названием «Искусство вырождения», обозначив тем самым, кто в рейхе может считаться настоящим художником, а кто является «вырожденцем».

Нечто похожее происходило, как известно, с книгами нежелательных авторов. Костры из книг на городских улицах – факт широко известный. Быть может, менее известно другое: при всём отвращении к «выродившемуся искусству» нацисты очень даже неплохо на нем заработали, продавая в зарубежные галереи за полноценную западную валюту, которой им так не хватало для вооружения своей армии и подготовки к войне, полотна презираемых ими выдающихся мастеров.

При всём внешнем оптимизме рассказчика не покидает тревога, а юный коллега откровенно плачет. Они запирают галерею и идут по улицам Берлина. Что они видят? «Отовсюду стекались колонны… Они вышагивали шеренгами, по шестеро, вверх по аллее Победы, за одной группой штурмовиков следовала другая… О эта пугающая серьезность на молодых… лицах. И всё больше, всё больше зевак, толчея среди которых делала непроходимыми уже и тротуары». Рассказчик с другом с трудом пробираются на Паризерплац: «Ах, сколько раз, полные ожиданий, мы проезжали здесь одним и тем же путем! Какой редкостный, хоть и хорошо знакомый адрес! Как много визитов в студию Мастера, какая высокая духовная атмосфера! А этот суховатый берлинский юмор хозяина!»

Они приближаются к дому Мастера. Управляющий сообщает, что «господа находятся на крыше». Пришедшие видят наверху Макса Либермана и его жену. Пока они поднимаются по лестнице, в городе начинается факельное шествие. Поднявшись на плоскую крышу, гости слышат «вопли народного ликования», «нарастающий рев множества глоток». Тут рассказчик замечает: «Сегодня я должен честно признаться, что был захвачен, пусть даже на мгновение».

Мастер и его жена стояли на краю крыши. Почему он выставляет себя перед толпой, испуганно думает рассказчик. Либерман объясняет: стоя на этом самом месте, он уже наблюдал в 1871 году (год объединения Германии «железом и кровью». – И. М.) возвращающиеся из Франции полки, потом в 1914-м – уходящих на Первую мировую войну пехотинцев, потом в 1918-м – вступление революционных матросских батальонов. Всё это он видел за свою долгую жизнь: словно бесконечный безумный фильм развертывался все эти годы перед его глазами. Вот почему, признавался художник, он и решил бросить «последний взгляд сверху».

Факельное шествие приближалось к дому, в нем чудилось что-то «неудержимое, неотвратимое», что-то «судьбоносное». «Даже мы, стоявшие на крыше либермановского дома, были озарены тем роковым блеском».

Рассказчик, как наверняка и многие миллионы его сограждан в тот момент, испытывал «амбивалентные» чувства. «Какой позор! С превеликим ужасом» он признавал, что это зрелище хотя и ужаснуло, но в то же время глубоко взволновало его. От картины факельного шествия «исходила некая воля, которой хотелось повиноваться… Это был поток, который увлекал за собой». Своеобразный грассовский психологизм позволяет точно ощутить сложное настроение толпы, охваченной одновременно ужасом и восторгом. Уже очень скоро ужас останется уделом немногих, а большинство охватит глубокий восторг, который начнет таять лишь по мере военных неудач рейха и совсем испарится к весне 1945 года…

Но пока мы лишь в 1933-м, и сейчас прозвучит фраза, ради которой, на мой взгляд, и написан этот рассказ. Услышав пресловутое «зиг хайль», Макс Либерман сопроводил его словцом, которое, «словно пароль, пробежало по всему городу». Отвратив свой взор от исторической картины, он с берлинским акцентом изрек: «Я просто не в состоянии столько сожрать, сколько мне хотелось бы выблевать».

Когда Мастер покидал плоскую крышу, рассказчик стал подыскивать выражения, чтобы убедить пожилую чету бежать из Германии. Но он понимал, что «их нельзя было пересадить в другую почву», даже в Амстердам, «куда я в самом непродолжительном времени бежал вместе с Берндтом». Макс Либерман умер в 1935 году.

Среди тех немногих деятелей культуры, которым посвятил свои новеллы Грасс, есть и трагическая фигура поэта Эриха Мюзама, чьи стихи отражают его анархические бунтарские идеи. Его исполненные гуманистического пафоса произведения всегда были неудобны для любых властей. Что же говорить о фашистах! Он рано осознал нацистскую угрозу и неспособность Веймарской республики ей противостоять. Антинацистская тема звучит в его творчестве уже с начала 1920-х годов. С 1919 по 1924 год поэт сидел в тюрьме – за участие в попытках создания Баварской Советской республики. Там, в тюрьме, он утратил здоровье, вышел почти глухим. Нацисты еще до прихода к власти угрожали поэту, а после поджога рейхстага в феврале 1933 года арестовали его и подвергли бесконечным пыткам. В июле 1943 года он погиб в концлагере Ораниенбург. Его последние дни и стали основой сюжета посвященной ему новеллы Грасса.

Пожалуй, это одна из самых страшных, хватающих за сердце историй, рассказанных в этой книге. Написана она от имени одного из тех палачей и бандитов, которые были штурмовиками, служили в СС, были начальниками и охранниками концлагерей, истребляли «врагов рейха» и «неполноценных». Начинается рассказ с признания, что «это дело можно было провернуть и поаккуратнее». Читатель пока не знает, какое дело и о чем речь.

«А началась вся эта муть из-за слишком быстрой перемены дислокации, вызванной рэмовским путчем: мы были откомандированы из Дахау и 5 июля получили под начало концлагерь Ораниенбург, сразу после того как целую шарагу людей СА (штурмовиков. – И. М.) сменили группой от лейбштандарта, к слову сказать, той самой, что несколькими днями раньше разделалась с рэмовской кликой в Висзее и в других местах.

Всё еще явно утомленные совершенной работой, они поведали о “ночи длинных ножей” и передали нам всю лавочку вкупе с несколькими унтерфюрерами, которые должны были помочь нам в осуществлении бюрократической части смены гарнизона, но оказались совершенно к этому неспособны. Один из этих амбалов с говорящим именем Шталькопф («стальная голова». – И. М.) выстроил передоверенных нам арестантов на перекличку, а находившимся среди них евреям приказал строиться отдельно».

Далее рассказчик сообщает, что сразу заметил и узнал Мюзама. Хотя ему сбрили бороду и лицо его было разукрашено синяками, его трудно было не узнать: «анархист самой изысканной породы, а вдобавок типичный литературный завсегдатай кофеен», который вечно выступал как «агитатор» и «поэт абсолютной свободы». Он ничего не слышал – ухо его затекло гноем и покрылось запекшейся кровью.

Наш человеколюбивый рассказчик тут же подал рапорт начальству, где назвал Эриха Мюзама, «с одной стороны, вполне безобидным», а с другой – «особенно опасным». Начальство тут же порекомендовало «особое обращение», иначе говоря, распорядилось прикончить поэта. Но рассказчик признается, что сам он «побаивался связываться» с Мюзамом, тем более что во время допроса тот проявил удивительную выдержку. На вопросы отвечал строчками из стихов, как собственных, так и других поэтов, например Шиллера. «Вдобавок, – сообщает повествователь, – меня раздражало пенсне на его еврейском носу». Это, конечно, главный аргумент для ненависти.

Не желая сам браться за грязное дело, он поручил осуществить приказ начальства амбалу по имени Шталькопф. И тот долго не размышлял – «утопил его в унитазе». Рассказчик сообщает, что подробностями не интересовался, но зато напуган тем, что было очень трудно изобразить всё это как самоубийство. Начальство не так чтобы очень сильно его распекало, но всё же упрекнуло: мол, надо было все сделать поаккуратнее. В результате дело получило огласку, «за границей Мюзама славили как великомученика». Пришлось бедолагам из СС «ликвидировать концлагерь Ораниенбург», а заключенных «распихать по другим лагерям».

Трагическая судьба антифашистского поэта оказывается переплетенной с картиной нравов нацистского рейха в самом начале его существования, ведь это был всего лишь 1934 год. А дальше бандитские повадки нацистов становились более явными и более жестокими. Позднее им много удобных мыслей пришло в голову, например поставить дело уничтожения миллионов людей на поток, действовать методично, построить крематории, использовать смертельный газ «циклон Б» – и всё для того, чтобы добиться «окончательного решения еврейского вопроса»…

Печальную историю еще одного немецкого поэта, хотя и относящуюся к более раннему периоду, Грасс лаконичными и выразительными штрихами рисовал в новелле, относящейся к 1912 году, – речь о поэте-экспрессионисте Георге Гейме, не дожившем даже до двадцати пяти лет. Он, будучи столь молодым, считался одним из самых талантливых поэтов экспрессионистского круга, его большой надеждой. Гейм писал, помимо замечательных стихов, новеллы, в которых звучат катастрофические мотивы, возникает атмосфера человеческой неприкаянности на грани безумия, слышится траурная музыка смерти. Красота и отталкивающее уродство, прекрасное и безобразное, не просто соседствуют в его творчестве, но и спаяны воедино, одно неотделимо от другого, как живое и мертвое.

О Гейме рассказывает в книге Грасса береговой смотритель при гидротехнической службе Потсдама, который, несмотря на столь далекую от поэзии профессию, сам пишет стихи. По его словам, в этих стихах проступают «очертания конца света», а смерть собирает «обильную жатву». Иными словами, мы понимаем, что рассказчику близко творчество Георга Гейма.

За два года до трагической гибели поэта смотритель впервые слушал его выступление в берлинском «Новом клубе», основанном другим экспрессионистским писателем – Куртом Хиллером (в сотрудничестве с рядом коллег, среди которых был и Георг Гейм). Рассказчик признавался, что стихи Гейма уже тогда произвели на него впечатление – «не расслышать его голос едва ли было возможно». В упомянутом «Новом клубе» проходили выступления «Неопатетического кабаре», и рассказчик был потрясен «силой слов», произносимых Геймом. Среди многих там неизменно присутствовали и другие корифеи экспрессионизма – Эрнст Бласс и Альфред Вольфенштейн.

Рассказчик фиксирует свое и наше внимание на антивоенном пафосе лирики Гейма. После очередного кризиса в Марокко, когда из-за милитаристского угара, насаждаемого уже тогда в кайзеровской Германии, возникло ощущение, что «вот сейчас рванет», Гейм написал стихотворение «Война». «Я до сих пор слышу его строки, – признается рассказчик. – «Бесчисленные трупы лежат средь травы речной. И смерти грозные птицы покрыли их белизной». Он считает не случайным, а провидческим пристрастие Гейма к сочетанию белого и черного цветов. «И не диво, что он сумел отыскать на уже несколько недель как замерзшем Хавеле среди бесконечной белизны крепкого льда ту черную, словно поджидавшую его дыру». Здесь его и в самом деле подкарауливала смерть – то ли он провалился в полынью случайно, не заметив ее, то ли хотел помочь упавшему туда же другу и при этом сам ушел под лед, то ли это было двойное самоубийство.

«Какая потеря!» – восклицает рассказчик и недоумевает, почему не почтила его некрологом «Фоссише цайтунг», удовлетворившаяся кратким сообщением в отделе хроники и упоминанием, что, катаясь на коньках, референдарий доктор Георг Гейм и кандидат правоведения Эрнст Бальке угодили в дыру, прорубленную в ледяной корке для водоплавающей птицы. Но более всего возмутило рассказчика, что газета не напечатала ни слова ни «о душевных терзаниях нашего уже тогда потерянного поколения», ни о стихах Гейма. Зато их опубликовал молодой издатель по имени Эрнст Ровольт. Тем, кто когда-либо интересовался немецкой литературой XX столетия, хорошо знакомо издательство «Ровольт», выпустившее в свет огромное количество произведений немецких авторов, в том числе самых выдающихся.

Рассказчик сообщает, что только газета «Берлинер тагеблатт» упомянула о литературной деятельности погибшего и тот факт, что у него недавно вышел томик стихов «Вечный день» (единственный прижизненный сборник).

Большинство экспрессионистов, особенно молодых, с восторгом встретили Первую мировую войну. Им наскучило затянувшееся однообразие буржуазной жизни, утомило «долгое мирное лето», хотелось освежающих бурь. И чем всё кончилось! Одни из них, пошедшие добровольцами на фронт, погибли, другие быстро поняли, что война – это не освежающая буря среди надоевшего мирного лета, а грязь, вонь, ядовитые газы, раны и смерть.

Вот и о Гейме рассказчик говорит: «Он, у кого всё военное вызывало глубокое отвращение, несколько недель назад добровольно записался в Метце в Эльзасский пехотный полк. Хотя и был исполнен совершенно других планов. Собирался, как мне доподлинно известно, писать драмы».

Собственно, едва ли не все отобранные Грассом истории, касающиеся видных фигур литературной жизни, так или иначе окрашены трагизмом. Это относится и к упоминаемому в двух новеллах Паулю Целану, бесконечно талантливому и не до конца оцененному немецкоязычному поэту, автору знаменитой «Фуги смерти». С ним Грасс был знаком и дружен. Строго говоря, новеллы, относящиеся к 1967 и 1968 годам, посвящены не столько Целану, сколько бурным временам студенческих волнений, подъема молодежного движения в Германии, возникшего на волне политизации общественной и культурной жизни и эту политизацию усилившего.