Том 2. Поэзоантракт

Текст книги "Том 2. Поэзоантракт"

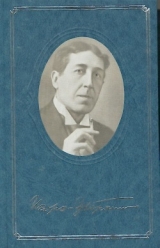

Автор книги: Игорь Северянин

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)

На эстляндском ли берегу, восемнадцатого ноября,

У Балтийского в сизый цвет моря выкрашенного,

Над вершинами гор и скал – я над крышами иду, паря,

В бездну тучи летят песка, шагом выкрошенного.

Что за пламенная мечта, увлекающая, словно даль,

Овладела опять душой? чего выскочившая

И вспорхнувшая снова ввысь, возжелала ты, птица-печаль,

В это утро, как малахит, все заиндевевшее?

Цель бесцельных моих шагов – не зеленые ли вы, листки,

Уцелевшие от костлявой, – сочувствующие, —

Той, что осенью все зовут, покровительницы чар тоски,

Той, чьи кисти – шалобольные, безумствующие?…

1918 – XI

Пора безжизния

Кончается октябрь, бесснежный и туманный.

Один день – изморозь. Тепло и дождь – другой.

Безлистый лес уснул гнилой и безуханный,

Бесцветный и пустой, скелетный и нагой.

На море с каждым днем все реже полотенца:

Ведь Осень, говорят, неряха из нерях…

И ходят две сестры – она и Инфлюэнца,

Две девы старые, – и топчутся в дверях.

Из скромных домиков их гонят: кто – дубиной,

Кто – жаркой банею, кто – ватным армяком;

Кто подогадливей, их просто гонит хиной,

Легко тягающейся с крепким тумаком…

Пора безжизния!.. И даже ты, телега,

Не то ты ленишься, не то утомлена…

Нам грязь наскучила. Мы чистого ждем снега.

В грязи испачкала лицо свое луна…

1918 – Х

Предвешняя элегия

Не знаю – буду ли я жив

К весне и вкрадчивой, и нежной;

Пойду ли вновь с мечтой элежной

К полянам, песнь о них сложив.

Не знаю – станет ли сирень

Меня дурманить вновь фиолью,

Какою занеможет болью

Моя душа в весенний день.

Не знаю – буду ли я знать,

Что значит упиваться маем,

Туберкулезом злым ломаем,

И, умирая, жить желать.

1918 – XII

Это явь или грёза?

Сон мой был или не был? что мне снилось, что снилось? только море и небо,

Только липы и поле! это явь или греза? сон мой был или не был?

Я здесь жил или не жил? ты была ли со мною? здесь тебя ли я нежил?

Что-то все по-другому… Будто то, да не то же… Я здесь жил или не жил?

Та же самая дача… Те же самые окна… В них смотрела ты, плача…

А потом улыбалась… А потом… Да, конечно: та же самая дача!..

Значит, «Тост безответный» здесь написан, не правда ль? И обложкой приветной,

Все сомненья рассеяв, убедил меня в яви милый «Тост безответный».

1918 – IV

Музе музык

Не страшно ли, – тринадцатого марта,

В трехлетье неразлучной жизни нашей,

Испитое чрез край бегущей чашей, —

Что в Ревель нас забрасывает карта?

Мы в Харькове сошлись и не в Иеве ль

Мечтали провести наш день интимный?

Взамен – этап, и, сквозь Иеве, в дымный

Холодный мрак, – и попадаем в Ревель.

Как он красив, своеобразен, узок

И элегантно-чист, весь заостренный!

Восторженно, в тебя всегда влюбленный,

Твое лицо целую, муза музык!..

Придется ли нам встретить пятилетье

И четверть века слитности – не знаю.

Но знаю, что никто-никто иная

Не заменит тебя, кого ни встреть я…

Встреч новых не ищу и не горюю

О прежних, о дотебных, – никакие

Соблазны не опасны. Я целую

Твое лицо открытое, Мария.

13 марта 1918

Ревель, гостиница «Золотой лев»

Элегия изгнания

В моем добровольном изгнании

Мне трудно представить, что где-то

Есть мир, где живут и мечтают,

Хохочут и звонко поют.

Да полно! Не только ль мечтанье —

Соблазны культурного света?

Не всюду ли жизнь проживают,

Как я в заточении тут?

И разве осталась культура,

Изыски ее и изборы,

Утонченные ароматы

Симфоний, стихов и идей?

И разве полеты Амура

Ткут в воздухе те же узоры?

И разве мимозы не смяты

Стопой озверелых людей?

Вот год я живу, как растенье,

Спасаясь от ужасов яви,

Недавние переживанья

Считая несбыточным сном.

Печально мое заточенье,

В котором грущу я по славе,

По нежному очарованьв

В таком еще близком былом…

1918 – Х

II. Пчелы и стрекозы

Восемнадцатый век

Восемнадцатый век! не ему ли дано

Слыть изысканным хамом во веки веков?

В нем с учтивостью грубость – сплелась заодно,

И с изяществом пошлость придворных домов.

Ришелье исщипал в синяки Шаролэ.

Бил Субиз по щекам, наземь бросив де Нель.

За Шасси выбегала кокетка Буфле

И кричала: «Желаю его на постель!»

Герцогиня Беррийская в пьянстве сожглась.

Graile и Logre называли maman… Помпадур!

Было много чудовищных зрелищ для глаз,

Было много средь фрейлин развратниц и дур.

Куаньи, проиграв капитал принцу Домб,

Закричал: «Так везет лишь ублюдкам одним!»

Создавая шантан, устроители помп

Говорили: «Традиции monde'a храним…»

Эстрада, в браке с маршалом, игорный дом

Совершенно открыто держала, свой сан

Позабыв, – дом, где «в пух» проигрался Вандом

И богачкою стала madame Монтеспан.

1918 – Х

Сонет XXIX

Век грации, утонченный век-стебель!

Ланкрэ, Ла-Туш, Бушэ, Грэз и Ватто!

Андрэ Шарль Булль – поэт, не твой ли мебель?

И ты, Бертон, не ты ль певец манто?

Век мушек-«поцелуев», вздохов гребель,

Духов и комплиментов, – но зато

Виконт бранится дома, как фельдфебель,

А виконтесса, как – не знаю! – кто…

Двуликий век Раттье и Фрагонара —

Изящества и грубого кошмара! —

Ты мне напомнил «эти» времена:

Не та же ли культурность показная,

Которую определенно зная,

Спасти не могут наши имена?

1918 – IX

Газэлла IX«Самарский адвокат»

А если б Пушкин ожил и к нам пришел?…

Тогда б он увидел, что хам пришел.

И Мережковскому бы сказал он: «Да,

Собрат, вы были правы, – „он“ там пришел.

Грядуший Хам окончил свой дальний путь,

И рады иль не рады, он к вам пришел…»

Потом бы Пушкин «новых» читал стихи:

«На смену мне рой целый в мой храм пришел,

И „гениев“ так много теперь у вас,

Что и меня забыли, я сам пришел:

Хотелось насмотреться на вашу жизнь,

Но, посмотрев, воскликну: „В бедлам пришел!..“»

Посредственному адвокату

Стать президентом – не удел.

Он деловито шел к закату,

И вот дойдя – он не у дел!..

Напрасно чванилась Самара:

«Волжанин стал почти царем!»

Он поднимался, как опара,

А лопнул мыльным пузырем.

Но не конфузятся волжане:

«Керенки» знает вся страна.

Они у каждого в кармане —

А чтобы драл их сатана!

Народ, жуя ржаные гренки,

Ругает «детище» его:

Ведь потруднее сбыть «керенки»,

Чем Керенского [5]5

Простонародное произношение. – Прим. И. Северянина.

[Закрыть]самого!..

1918 – V

«Александр IV»

Что думал «Александр Четвертый»,

Приехав в гатчинский дворец,

Обозревая пол, протертый

Людьми без мозга и сердец?

Аллеей векового сада

Бродя, он понял ли афронт,

Что шел к нему из Петрограда?

Ужель надеялся на фронт?

Как он, чей путь был сладко-колок,

Свой переоценил завет!

Какой же он плохой психолог

И жалкий государствовед!

Как символичен «милосердья

Сестры» костюм, который спас

Его: не то же ли в нетвердье

И сердобольностей запас?

Да, он поэт! да, он фанатик!

Идеалист style dé cadence! [6]6

В декадентском стиле (фр.)

[Закрыть]

Паяц трагичный на канате.

Но идеальность – не баланс…

1918 – V

КрашеныеВлюбленные в поэтику

Сегодня «красные», а завтра «белые» —

Ах, не материи! ах, не цветы!

Людишки гнусные и озверелые,

Мне надоевшие до тошноты.

Сегодня пошлые и завтра пошлые,

Сегодня жулики и завтра то ж,

Они, бывалые, пройдохи дошлые,

Вам спровоцируют любой мятеж.

Идеи вздорные, мечты напрасные,

Что в «их» теориях – путь к Божеству?

Сегодня «белые», а завтра «красные» —

Они бесцветные по существу.

По справедливости

Меня мутит от Асквита,

Либкнехта, Клемансо.

Стучит у дома засветло

Пролетки колесо.

«Эй, казачок!» Дав Витеньке

Пальто, она – в дверях,

Мы с нею вне политики,

Но целиком в стихах.

Нам дела нет до канцлера,

До ультиматных нот,

До Круппа и до панциря,

И ноль для нас – Синод.

Мы ищем в амфибрахиях

Запрятанный в них ямб.

В ликерах и ратафиях

Находим отблеск рамп.

Строй букв аллитерации

И ассо-диссонанс —

Волшба версификации —

Нас вовлекают в транс.

Размеры разностопные

Мешаем мы в один —

Узоры многотропные

На блесткой глади льдин.

И сближены хореями,

Слиянные в одно,

Мы над землей зареяли,

Как с крыльями зерно.

Его бесспорная заслуга

Есть окончание войны.

Его приветствовать, как друга

Людей, вы искренне должны.

Я – вне политики, и, право,

Мне все равно, кто б ни был он.

Да будет честь ему и слава,

Что мир им, первым, заключен!

Когда людская жизнь в загоне,

И вдруг – ее апологет,

Не все ль равно мне – как: в вагоне

Запломбированном иль нет?…

Не только из вагона – прямо

Пускай из бездны бы возник!

Твержу настойчиво-упрямо:

Он, в смысле мира, мой двойник.

1918 – V

Тэффи («Где ты теперь, печальная душа…»)

Где ты теперь, печальная душа

С веселою, насмешливой улыбкой?

Как в этой нови, горестной и зыбкой,

Ты можешь жить, и мысля, и дыша?

Твои глаза, в которых скорбь и смех,

Твои уста с язвительным рисунком

Так близки мне и серебристым стрункам

Моей души, закутанная в мех.

О, странная! О, грустная! в тебе

Влекущее есть что-то. Осиянна

Ты лирикой души благоуханной,

О лилия в вакхической алчбе!

1918 – XII

Памяти Н.И. Кульбина

Подвал, куда «богемцы» на ночь

Съезжались, пьяный был подвал.

В нем милый Николай Иваныч

Художественно ночевал.

А это значит – спич за спичем

И об искусстве пламный спор.

Насмешка над мещанством бычьим

И над кретинами топор.

Новатор в живописи, доктор.

И Дон-Жуан, и генерал.

А сколько шло к нему дорог-то!

Кто, только кто его не знал!

В его улыбке миловзорца

Торжествовала простота.

Глаза сияли, как озерца

В саду у Господа-Христа.

Среди завистливого, злого

Мирка, теплел он, как рубин.

Да, он в хорошем смысле слова

Был человеком – наш Кульбин!

1918 – V

Судьба Таси

Наш век – чудо-ребенка эра

И всяких чуд. Был вундеркинд

И дирижер Вилли Ферреро,

Кудрявый, точно гиацинт.

Девятилетний капельмейстер

Имел поклонниц, как большой,

И тайно грезил о невесте

Своею взрослою душой.

Однажды восьмилетке Тасе

Мать разрешила ехать с ней —

На симфоническом Парнасе

Смотреть на чудо из детей.

В очарованьи от оркестра,

Ведомого его рукой,

В антракте мальчику-маэстро

Малютка принесла левкой.

Хотя чело его увили

Цветы, – их нес к нему весь зал, —

Все ж в знак признательности Вилли

В лоб девочку поцеловал.

О, в этом поцелуе – жало,

А в жале – яд, а в яде – тлен…

Блаженно Тася задрожала,

Познало сердце нежный плен.

Уехал Вилли. Стало жутко.

Прошло три года. Вдалеке

Ее он помнил ли? Малютка

Скончалась в муке и тоске.

1918 – V

Лососья идиллияКондитерская дочь

Там, где растет на берегу осина

И вкривь, и вкось,

Вплыла из моря в речку лососина,

За ней – лосось.

И стала выкрапчатая лососька

Метать икру.

На душегубке слышен шепот: «Фроська,

Оставь игру.

Не шевелись. Ах, лучше б ты осталась

На берегу.

Зря к делу на ночное затесалась…

Дай острогу».

И дедушка, дрожащею, но верной

Сухой рукой

Взмахнул, слегка прицелился примерно

И – острогой!

От восхищенья закричала Фроська:

«Поди, небось,

Ты пала, икрометная лососька!»

Но пал лосось.

Германский лейтенант с кондитерскою дочкой

Приходит на лужок устраивать пикник.

И саркастически пчела янтарной точкой

Над ним взвивается, как злой его двойник.

Они любуются постельною лужайкой,

Тем, что под травкою, и около, и под.

И – френч ли юнкерский затейливою байкой

Иль страсть заводская – его вгоняет в пот.

Так в полдень млеющий на млеющей поляне

Млеть собирается кондитерская дочь…

Как сочь июльская, полна она желаний:

В ее глазах, губах, во всей – сплошная сочь…

Вот страсть насыщена, и аккуратно вытер

Отроманировавший немец пыль и влажь…

А у кондитерской встречает их кондитер

С открытой гордостью – как связи их бандаж.

1918 – XI

В роли рикшиКвинтина V

Пятнадцать верст на саночках норвежских

Я вез тебя равниной снеговой,

На небе видя зубров беловежских,

Из облаков содеянных мечтой.

Пятнадцать верст от Тойлы и до Сомпе,

В дороге раза два передохнув,

Я вез тебя, и вспоминал о помпе,

С какой поил вином меня Гурзуф…

Пятнадцать верст, уподобляясь рикше,

Через поля и лес тебя я вез…

Но, к лошадиной роли не привыкши,

Прошу мне дать обед, а не овес…

Лэ II

Когда поэт-миллионер,

При всем богатстве, – скряга,

Он, очевидно, духом сер.

Портянки, лапти и сермяга —

Нутро. Снаружи – эксцессер.

О, пошехонский эксцессер,

Офрачена твоя сермяга!

О нищенский миллионер,

Твой алый цвет промозгло-сер!

Ты даже в ощущеньях скряга!

Противен мот. Противен скряга,

Тем более – миллионер,

Кому отцовская сермяга

Стеснительна: ведь эксцессер

Фрак любит – черен он иль сер…

Вообразите: фрак – и сер…

Тогда рутинствуй, эксцессер!

Тогда крути беспутно, скряга!

Тогда бедуй, миллионер!

Стань фраком, серая сермяга!

Компрометирует сермяга

Того лишь, кто душою сер.

Отвратен горе-эксцессер, —

По существу – скопец и скряга,

По кошельку – миллионер.

Алексею Масаинову

У гейш

В Японии, у гейши Ойя-Сан,

Цветут в саду такие анемоны,

Что друг ее, испанский капитан,

Ей предсказал «карьеру» Дездемоны.

Не мудрено: их пьяный аромат

Всех соблазнит, и, ревностью объят,

Наш капитан ее повергнет в стоны.

Наш капитан ее повергнет в стоны,

Когда микадо, позабыв свой сан,

Придет к японке предлагать ей троны, —

За исключением своей, – всех стран…

И за зеленым чаем с ней болтая,

Предложит ей владения Китая:

«За поцелуй Китай Вам будет дан».

«За поцелуй Китай Вам будет дан», —

И Ойя-Сан воздаст ему поклоны,

И Ойя-Сан введет его в дурман,

В крови царя она пробудит звоны…

Сверкая черным жемчугом зубов,

Струя ирис под шелк его усов,

Она познает негные уроны.

Она познает негные уроны,

И, солнцем глаз гетеры осиян,

Забудет бремя и дефект короны

Микадо, от ее лобзаний пьян.

Потом с неловкостью произношенья

Сказав «adieu», уйдет – и в подношенье,

Взамен Китая, ей пришлет… тюльпан.

Взамен Китая ей пришлет тюльпан

Высокий bon vivant [7]7

Кутила, весельчак, человек беспечного склада (фр.)

[Закрыть] «нейтральной зоны»,

Не любящий в свиданьях «барабан»,

Ходящий чрез ограды и газоны,

Чтоб (как грузины говорят: шайтан!)

Придворный не схватил за панталоны,

Усердием особым обуян…

Усердием особым обуян,

Придворный сыщик, желтый, как лимоны,

Не постеснится из дворца шантан

Устроить на пиру жрецов мамоны

И (сплетней, – не буквально!) за штаны

Схватить царя, с вспененностью волны

Друзьям расскажет «сверх-декамероны»…

Друзьям расскажет «сверх-декамероны»

Дворцовый шпик – невежда и болван.

Не оттого ль, чтоб не дразнить «тромбоны»,

Избрал забор микадо-донжуан?

Как отдохнет от суеты житейской,

Как азиатской, так и европейской,

У подданной, у гейши Ойя-Сан.

В Японии, у гейши Ойя-Сан,

Микадо сам ее повергнет в стоны:

«За поцелуй Китай Вам будет дан», —

Она познает негные уроны, —

Взамен Китая ей пришлет тюльпан.

Усердием особым обуян,

Друзьям расскажет «сверх-декамероны».

Разноцветно поют фонарики,

Озеркаленные заливом,

И трелят на флейтах арийки

Гейши, подобные сливам.

В кимоно фиолетово-розовом,

Смеющиеся чаруйно,

С каждым, волнуемым позывом,

Встречаются беспоцелуйно…

Уютные домики чайные

Выглядят, как игрушки.

Моряки, гости случайные,

Пьют чай из фарфоровой кружки.

И перед гейшами желтыми

Хвастают лицами милых

На карточках с глазами проколотыми

За нарушенье «клятв до могилы»…

Японки смотрят усмешливо

На чуждых женщин безглазых

С душою края нездешнего

Вынутых из-за пазух…

Шалунья Сливная Косточка

Отбросила веер бумажный,

И на гостя посыпалась горсточка

Вишен, манящих и влажных…

III. Шорохи интуиции

Поэза упадка

К началу войны европейской

Изысканно-тонкий разврат

От спальни царей до лакейской

Достиг небывалых громад.

Как будто Содом и Гоморра

Воскресли, приняв новый вид:

Повальное пьянство. Лень. Ссора.

Зарезан. Повешен. Убит.

Художественного салона

И пьяной харчевни стезя

Совпала по сходству уклона.

Их было различить нельзя.

Паскудно гремело витийство,

Которым восславлен был грех.

Заразное самоубийство

Едва заглушало свой смех.

Дурил хамоватый извозчик,

Как дэнди эстетный дурил.

Равно среди толстых и тощих

Царили замашки горилл.

И то, что расцветом культуры

Казалось, была только гниль.

Утонченно-тонные дуры

Выдумывали новый стиль.

Они, кому в нравственном тесно,

Крошили бананы в икру,

Затеявали так эксцессно

Флиртующую игру.

Измызганно-плоские фаты,

Потомственные ромали,

Чьи руки торчат, как ухваты,

Напакоститься не могли.

Народ, угнетаемый дрянью

Безмозглой, бездарной, слепой,

Усвоил повадку баранью:

Стал глупый, упрямый, тупой.

А царь, алкоголик безвольный,

Уселся на троне втроем

С царицею самодовольной

И родственным ей мужиком.

Был образ правленья беспутен —

Угрозный пример для корон:

Бесчинствовал пьяный Распутин,

Усевшись с ногами на трон.

Упадочные модернисты

Писали ослиным хвостом

Пейзажи, и лишь букинисты

Имели Тургенева том.

Свирепствовали декаденты

В поэзии, точно чума.

Дарили такие моменты,

Что люди сбегали с ума.

Уродливым кактусом роза

Сменилась для моды. Коза

К любви призывалась. И поза

Настойчиво лезла в глаза.

И этого было все мало,

И сытый желудок хотел

Вакхического карнавала

Разнузданных в похоти тел.

И люди пустились в эксцессы,

Какие не снились скотам.

Изнервленные поэтессы

Кривлялись юродиво там.

Кишки обжигались ликером,

И похоть будили смешки,

И в такт бархатистым рессорам

Качелились в язвах кишки.

Живые и сытые трупы,

Без помыслов и без идей,

Ушли в черепашии супы, —

О, люди без сути людей!

Им стало филе из лягушки

Дороже пшеницы и ржи,

А яды, наркозы и пушки —

Нужнее, чем лес и стрижи.

Как сети, ткать стали интриги

И, ближних опутав, как рыб,

Забыли музеи и книги,

В руке затаили ушиб!

Злорадно они ушибали

Того, кто доверился им.

Так все очутилось в опале,

Что было правдиво-святым.

И впрямь! для чего людям святость?

Для святости – анахорет!

На подвиги, боль и распятость

Отныне наложен запрет.

И вряд ли притом современно

Уверовать им в интеллект

И в Бога. Удел их – надменно

Идти мимо «разных там сект»…

И вот, под влиянием моды,

Святое отринувшей, все

На модных ходулях «комоды»

Вдруг круг завели в колесе.

Как следствие чуши и вздора —

Неистово вверглись в войну.

Воскресли Содом и Гоморра,

Покаранные в старину.

1918 – Х

Борису Верину

В свое «сиреневое царство»

Меня зовешь ты в Петроград.

Что это: едкое коварство?

Или и вправду ты мне рад?

Как жестко, сухо и жестоко

Жить средь бесчисленных гробов,

Средь диких выходцев с востока

И «взбунтовавшихся рабов»!

И как ты можешь, тонкий, стильный,

Ты, принц от ног до головы,

Жить в этой затхлости могильной,

В болотах призрачной Невы?

Скелетовидная Холера

И пучеглазая Чума

Беспутствуют, смеются серо,

Ужасные, как смерть сама.

И методически Царь Голод

Республику свергает в топь…

А ты, который горд и молод,

Пред ним – опомнись! – не холопь!

Беги ко мне, страшись «татарства»!

Мой край возник, как некий страж.

Твое ж «сиреневое царство» —

Болотный призрак и мираж.

Не дай мне думать, рыцарь верный,

Чей взлет всегда был сердцу люб,

Что ты бесчувственный, безнервный,

Что ты средь грубых сам огруб.

1918 – XII

Отходная Петрограду

За дряхлой Нарвой, верст за двести,

Как окровавленный пират,

Все топчется на топком месте

Качающийся Петроград.

Кошмарный город-привиденье!

Мятежный раб! Живой мертвец!

Исполни предопределенье:

Приемли страшный свой конец!

В молитвах твоего литурга

Нет о твоем спасеньи просьб.

Ты мертв со смертью Петербурга, —

Мечты о воскресеньи брось.

Эпоха твоего парада —

В сияньи праздничных дворцов.

Нет ничего для Петрограда:

О, город – склеп для мертвецов!

Твоя пугающая близость —

Над нами занесенный нож.

Твои болезни, голод, сырость —

Вот чем ты власть свою умножь!

Ты проклят. Над тобой проклятья.

Ты точно шхуна без руля.

Раскрой же топкие объятья,

Держащая тебя земля.

И пусть фундаментом другому

Красавцу-городу гранит

Пребудет твой: пусть по-иному

Тебя Россия сохранит…

1918 – XII

Конечное ничто

С ума сойти – решить задачу:

Свобода это иль мятеж?

Казалось, – все сулит удачу, —

И вот теперь удача где ж?

Простор лазоревых теорий,

И практика – мрачней могил…

Какая ширь была во взоре!

Как стебель рос! и стебель сгнил…

Как знать: отсталость ли европья?

Передовитость россиян?

Натура ль русская – холопья?

Сплошной кошмар. Сплошной туман.

Изнемогли в противоречьях.

Не понимаем ничего.

Все грезим о каких-то встречах —

Но с кем, зачем и для чего?

Мы призраками дуализма

Приведены в такой испуг,

Что даже солнечная призма

Таит грозящий нам недуг.

Грядет Антихрист? не Христос ли?

Иль оба вместе? Раньше – кто?

Сначала тьма? не свет ли после?

Иль погрузимся мы в Ничто?

1918 – XII

Монолог императрицыК воскресенью

Я, вдовствующая императрица,

Сажусь на свой крылатый быстрый бриг

И уплываю в море, чтоб укрыться

От всех придворных сплетней и интриг.

Мой старший сын, сидящий на престоле,

И иноземная его жена

В таком погрязли мрачном ореоле,

Что ими вся страна поражена.

Его любовниц алчущая стая,

Как разъяренных скопище пантер,

Рвет мантию его из горностая

Руками недостойными гетер.

Его жена, от ревности свой разум

Теряя, зло и метко мстит ему.

И весь народ, подверженный заразам,

Грузится в похоть, пьянство, лень и тьму.

Им льстит в глаза разнузданная свита,

Куя исподтишка переворот.

О, паутинкой цепкою повита

Интрига та, ползущая в народ.

Ни с кем и ни о чем не сговориться

В стране, пришедшей к жалкому нолю.

Бездействующая императрица,

Спешу уплыть к соседу-королю.

Идут в Эстляндии бои, —

Грохочут бешено снаряды,

Проходят дикие отряды,

Вторгаясь в грустные мои

Мечты, вершащие обряды.

От нескончаемой вражды

Политиканствующих партий

Я изнемог; ищу на карте

Спокойный угол: лик Нужды

Еще уродливей в азарте.

Спаси меня, Великий Бог,

От этих страшных потрясений,

Чтоб в благостной весенней сени

Я отдохнуть немного мог,

Поверив в чудо воскресений.

Воскресни в мире, тихий мир!

Любовь к нему, в сердцах воскресни!

Искусство, расцвети чудесней,

Чем в дни былые! Ты, строй лир,

Бряцай нам радостные песни!