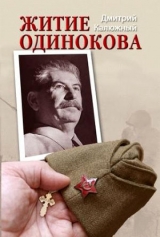

Текст книги "Житие Одинокова"

Автор книги: Дмитрий Калюжный

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)

– А там, где русский мужик хранит верность московскому патриаршему престолу, растёт массовое партизанское движение. Лозунг «За веру, Царя и Отечество» продолжает работать. Так, товарищ Пономаренко? Вы это хотите сказать? – и своими пронзительными жёлтыми глазами посмотрел на начальника Центрального партизанского штаба.

Он давно знал, насколько сильна и значима вера. Ему ещё в двадцатых годах было ясно, почему партячейки на местах терпят поражение в борьбе с религией. Просто организация со старыми, устоявшимися традициями всегда сильнее молодой, неопытной организации! Тем более что коммунизм – идеология пролетариата, ведущего борьбу против эксплуатации наёмного труда, а русский крестьянин, особенно на севере страны, всегда работал на себя, в наём шёл редко, и марксистская заумь, особенно после исчезновения класса помещиков, никак не могла его заинтересовать. А вера, уж если она была, для крестьян значения не потеряла.

Пономаренко смешался:

– Вы не подумайте, товарищ Сталин, что я за религию гуторю. Я ж понимаю, что это мракобесие… Так сказать, дурман… То есть опиум для народа.

– Угу, – Сталин спрятал в усы улыбку. – Я, напомню вам, не состою в обществе воинствующих безбожников. И мы тут не вашу политическую стойкость проверяем, а обсуждаем методы отпора врагу. Так что?

– Простите, товарищ Сталин, – опомнился Пономаренко. – Да, лозунг продолжает работать. Есть отряды, которые прямо создали местные батюшки. Церковь обладает огромным опытом организации людей. Это надо использовать.

Несколькими годами раньше, в 1938-м, Сталин послал его в Белоруссию, велев прекратить репрессии. Заканчивался период, который он про себя называл Второй гражданской «юридической» войной. Его противники, замаскировавшиеся леваки всех мастей, сажали в тюрьмы сторонников реконструкции, а его, Сталина, сторонники сажали противников. А некоторые руководители не могли разобраться, что к чему, и сажали кого ни попадя, лишь бы не отличаться от других. Пленум ЦК партии в январе 1938 года постановил прекратить это безобразие, но кое-кто не унимался.

– Чего они добиваются? – спросил Сталин. – Что им нужно? Там так много людей пострадало, а они до сих пор продолжают репрессии. Поезжайте, наведите порядок.

– А как это сделать? – спросил Пономаренко.

– Идите в тюрьму, – посоветовал Сталин. – Берите дела, знакомьтесь с ними, вызывайте осуждённого, выслушайте его, и если считаете, что он осуждён ни за что, открывайте двери – и пусть идёт домой.

– Но, товарищ Сталин, местные власти и органы НКВД могут быть недовольны моими действиями и воспротивятся.

– Да уж конечно, не для того они сажали, чтобы кто-то пришёл и выпустил. Но ведомств много, а первый секретарь ЦК один. Если не поймут, поясните им это.

Так Пономаренко и сделал.

Позже он докладывал на Политбюро, кого освободил и за что сидели люди. Приводил примеры. Одного осудили за то, что часто шастал через границу. Он жил в местечке, которое оказалось разделённым на польскую и нашу части. Зарабатывал тем, что гнал хороший самогон. А в Польше сухой закон. Как же не отнести туда самогона? Иногда и к нему приходили с польской стороны. Рыдз-Смиглы, до того как стал маршалом, даже ночевал у него, наугощавшись в компании с полковником Беком, будущим министром иностранных дел Польши. Пономаренко велел этому самогонщику идти домой. Тот упирался, кричал: «Сначала пусть завтрак дадут».

Другой сиделец, поэт, написал стишок про Сталина. По первым буквам строчек получился акростих: «Сталин вош». Пономаренко и его отпустил, сказав посадившим: «Вы неграмотные люди. Вошь пишется с мягким знаком».

В итоге почти всех выгнал из тюрьмы.

Политбюро одобрило его работу, а Сталин сказал:

– Передайте поэту, пусть и о тараканах не забывает.

«Тараканы, да… „Смеются усища“… Не было чувства юмора у подонка Ежова, скольких загубил за чепуху. А нам пришлось потом вот такими способами, вручную „чистить“ тюрьмы, освобождая людей.

Первыми тогда отпустили священников… А теперь, несколько лет спустя, мы опять упираемся в религиозный вопрос».

– Сибирские дивизии, погнавшие Гитлера с нашей земли, тоже ведь укомплектованы в местах, где крепки традиции православия старого обряда, – задумчиво сказал Сталин. – А кстати, товарищ Пономаренко, вам известно, что на днях в Ельне, на передовой, открыли храм?

– Нет, я не знал, товарищ Сталин. Я ведь больше вникаю в дела, происходящие с той стороны, где партизаны.

– Да, открыли православный храм. Совершили молебствие перед советскими воинами с пожеланием им победы. И нам провозгласили многолетия, – и Верховный Главнокомандующий засмеялся, довольный этим фактом.

Из записных книжек Мирона Семёнова

Из письма неизвестному

Дата не проставлена

Уважаемый Пётр Петрович!

Из отдела писем нашей редакции мне передали Ваше письмо. Журнал не будет публиковать его или давать Вам ответ на своих страницах. Надо учитывать, что партия на своём Съезде осудила культ личности И. В. Сталина. Журнал «Огонёк» – орган ЦК КПСС, и материалы, ревизующие решение Съезда, для него недопустимы.

Поэтому, поскольку затронутые Вами вопросы интересны лично для меня, я отвечаю Вам в частном порядке.

«Зловещую», как Вы пишете, роль Л. П. Берия при «доверчивом Сталине» нельзя преуменьшать, но, на мой взгляд, негоже и преувеличивать. Сталин понимал, кто его окружает. Не всегда мог за ними проследить, но в основном всё знал и не стеснялся в оценках. Мне довелось разговаривать с участниками событий 1941 года, находившимися тогда в Кремле. Слышал от них, что Сталин обзывал товарища Берия шалопаем. Ещё бы! Берия в тяжёлый день 16 октября высказывал панические суждения, что надо сдавать Москву, но когда час спустя Сталин провёл персональный опрос и дошёл до него, сразу переменил мнение: «Москву надо защищать». Он сказал так только потому, что такого мнения придерживался товарищ Сталин.

В конце войны по заданию газеты «Красная звезда» я брал интервью у маршала А. Е. Голованова. Я тогда числился по «Красноармейской правде», но меня попросили, потому что мы с Александром Евгеньевичем были хорошо знакомы. После того как интервью было сделано и проверено маршалом, он доверительно, не для печати, рассказал мне, что в 1943 году был свидетелем странной сцены. Товарищ Сталин при нём и товарище Молотове называл Л. П. Берия сволочью и подлецом. Начала беседы Голованов не застал, и не знал, в чём провинился Лаврентий Павлович. Но ему запомнилось, что Сталин отметил «змеиный» характер взгляда Берия. Он даже заставил наркома снять очки, чтобы продемонстрировать Голованову, какие у того змеиные глаза. Сказал, что Берия носит очки для маскировки: зрение у него хорошее.

Но Сталин ценил Л. П. Берия за его организаторские способности.

Я хотел уточнить, был ли действительно такой разговор, у В. М. Молотова. Но меня уволили из армии и газеты, я покинул Москву и потерял такую возможность. А позже, после известных событий (отставка Молотова) он сам отказывался от встреч.

Рассказывали мне и такое, что Сталин, бывало, выстраивал тех, кто, как Вы пишете, «манипулировал им», перед собой и основательно их отчитывал. Стоят перед ним Берия, Маленков и Хрущёв, животиками вперёд, головки понурили, а он их ругает: «Всякая государственная ошибка, словно снежный ком с горы, тянет много мелких ошибок…»

…Товарищ Сталин был не тот человек, которым можно «манипулировать». У него был один критерий: польза стране и народу. Он в своих речах и приврать мог, если для пользы дела. Например, в своей речи на Красной площади 7 ноября 1941 года сказал: «Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Ещё несколько месяцев, ещё полгода, может быть, годик, – и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».

Сегодня мы могли бы упрекнуть товарища Сталина за такую ошибочную оценку. Но упрекать его не за что. В тот момент надо было поднимать народ на отпор врагу, а не расхолаживать страшной правдой. И что важно, в тот же день, когда члены Политбюро стали спрашивать его, откуда такие сроки, Сталин ответил им: «Дай Бог закончить эту войну к 1946-му году…»

Приписка рукой М. В. Семёнова на копии письма внизу

Я не стал писать в этом письме всего, что мне рассказал Голованов. Позже из разговора т. Берия с Молотовым он понял, что обсуждался вопрос об иранском шахе. Берия напортачил, и Верховный Главнокомандующий вспылил. Его нападки обидели т. Берия. Он (когда Сталин не слышал) говорил т. Молотову: «Если бы не я, оппозиция перевешала бы вас всех на Красной площади ещё тогда». Я думаю, Сталин помнил и ценил заслуги т. Берия и т. Мехлиса в разгроме заговорщиков.

…На очередном заседании ГКО обсуждали вопрос о невыполнении германской стороной международных конвенций в отношении военнопленных. Проблема была застарелая, но острая, всем собравшимся хорошо известная. Сталин судьбой пленных интересовался особо. У него самого сын был в плену. Сразу после начала войны Наркомат иностранных дел направил ноту Швеции с просьбой довести до сведения Германии, что СССР готов выполнять Гаагскую конвенцию о содержании военнопленных на основах взаимности. Ответа не последовало. Направили ноту аналогичного содержания всем странам, с которыми СССР имел дипломатические отношения. Германия опять не отреагировала.

– 25 ноября 1941 года мы вручили всем дипломатическим представительствам очередную ноту, – сообщил Молотов. – Все вы о ней знаете, однако разрешите напомнить, – он развернул газету «Правда», откашлялся, прочитал:

«Лагерный режим, установленный для советских военнопленных, является грубейшим и возмутительным нарушением самых элементарных требований, предъявляемых в отношении содержания военнопленных международным правом и, в частности, Гаагской конвенцией 1907 года, признанной как Советским Союзом, так и Германией. Германское правительство грубо нарушает требование Гаагской конвенции, обязывающей воюющие страны обеспечивать военнопленных такой же пищей, как и свои собственные войска (ст. 7 приложения к 4-й Гаагской конвенции 1907 года)».

Молотов, сложив газету, объяснил:

– Я читаю по газете, потому что «Правда» опубликовала эту ноту для всеобщего сведения. В ней мы заявили также, что Советский Союз, со своей стороны, выполняет принципы Гаагской конвенции по отношению к германским военнопленным.

– Получается, весь мир знает, что мы придерживаемся международных правил, – заметил Вышинский. – Мы делаем это и открыто сообщили об этом. Но Гитлер не желает поступать, как мы. Советские люди, попавшие в плен, страдают. Надо найти способ воздействовать на Гитлера.

– Не обратиться ли ещё раз к Швеции за посредничеством? – спросил Сталин. – Как вы думаете, товарищ Вышинский?

– Вреда не будет… Но и делу не поможет.

– Шведы, товарищ Сталин, ведут двойную игру, – сказал Берия. – Прикидываются нейтралами, а сами скидывают Гитлеру разведывательную информацию о наших планах.

– Это мы знаем. Но такое поведение шведской разведки не снимает возможности использования шведской дипломатии для связи с Германией. Как вы думаете, товарищ Молотов?

– Можно попробовать ещё раз, – без особого энтузиазма сказал тот.

– Надо прозондировать мнение латиноамериканских стран, которые дружны с Германией, – предложил Вышинский.

– Правильно. Изучите такую возможность, – согласился Сталин. – И ещё попробуйте использовать новый рычаг, который у нас появился. Мы имеем в виду, воздействуйте на Гитлера тем, что в условиях контрнаступления пленных будем брать мы, а не он.

Берия, а затем начальник Главного управления формирования и укомплектования войск Щаденко доложили, как содержатся немецкие военнопленные. В СССР ещё до начала войны было принято «Положение о военнопленных». В июле, когда количество попавших в наш плен германских вояк не превышало нескольких сотен, Совнарком ввёл новое «Положение», которое гарантировало им жизнь и безопасность, нормальное питание и медицинскую помощь на одинаковых основаниях с военнослужащими Красной Армии. За ними сохранялось право носить военную форму, знаки различия, награды, личные вещи и ценности. На них распространялись постановления об охране труда, рабочем времени и другие законодательные акты, действовавшие в отношении советских граждан, занятых на тех же работах, на которых использовали бывших немецких вояк.

Просмотрели документальный фильм о быте и работе немецких пленных, смонтированный на киностудии НКВД специально к этому заседанию.

Начальник Главного политуправления Мехлис посетовал, что по личному указанию Гитлера Вермахту рекомендовано при взятии в плен политработников РККА немедленно их уничтожать, применяя оружие, а каждого из остальных советских военнопленных считать большевиком, а значит, не человеком. Соответственно, кормят их по нормам, вдвое уменьшенным по сравнению с физиологическими потребностями человека, и не оказывают медицинской помощи.

Нарком юстиции РСФСР Горшенин, вызванный на заседание вместо наркома юстиции СССР Рычкова, который убыл в командировку на Дальний Восток, дополнил, что захваченных в плен бойцов и командиров Красной Армии привлекают для работ, связанных с военными действиями, например для разминирования, что противоречит международному праву.

Молотов опять вернул разговор в «дипломатическое» русло:

– Гитлер в последней своей речи заявил, что Германия свободна от гуманного отношения к советским военнопленным, потому что СССР якобы не подписал Женевскую конвенцию о пленных.

– Можно подумать, в уничтожении советских людей в немецком плену виноваты мы, а не гитлеровцы, – усмехнулся Сталин. – Каково! Конвенцию мы не подписали! Но мы её выполняем. А Германия – подписала. Чего ж не выполняет? Кстати, товарищ Горшенин, разве имеет значение, подписана или нет эта конвенция нами?

– Нет, товарищ Сталин. Германия обязана соблюдать требования конвенции в отношении всех пленных, вне зависимости от страны происхождения.

– Вот, пожалуйста. Я помню, в 1918 году мы подтвердили Международному Красному Кресту, что будем выполнять Женевскую конвенцию о пленных 1864 года, и Гаагскую о законах и обычаях войны, и все другие подобные конвенции. Новая Гаагская принята с нашим участием. Женевскую об улучшении участи военнопленных, раненых и больных мы признали. Нами не ратифицирована конвенция о пленных от 1929 года, но для Германии это не имеет значения, она обязана её соблюдать. Разоблачайте ложь Гитлера, товарищи дипломаты! Воздействуйте всеми возможными средствами!

– Тем более у нас были причины для отказа от ратификации, – своим глуховатым голосом добавил Молотов. – Там содержались неприемлемые для нас требования.

– Сейчас не это главное. Добивайтесь улучшения положения наших людей в плену.

Глава двадцать первая

Наступило безжалостное время: пленных не брали.

Василий, человек ещё достаточно молодой, помнил, как оно бывало в детских драках. Пока противник тебя бьёт, ты закрываешься от него, уворачиваешься и думаешь: «Пусть перестанет, я ему всё прощу». Но если он даст слабину, то миролюбивые мечты забываются сразу: будешь молотить его со всей дури, не желая упустить момента.

Приказа «Пленных не брать» никто не отдавал. Василий эту фразу слышал только однажды, когда к нему пришёл Ежонков и загробным голосом, со зрачками, повёрнутыми куда-то внутрь, выпятив нижнюю челюсть, пророкотал:

– Есть такое мнение, пленных не брать.

– Это приказ? – спросил Василий. – Если да, прошу в письменном виде.

Капитан сразу опомнился:

– Какой приказ? Почему приказ? Я же говорю, мнение. Страхов был на совещании в штабе армии. Официально сообщили, что от нас немцам сброшены листовки. Там прямым текстом: «Здесь вас ждёт только смерть». Текст утверждён свыше. Командиры после совещания перетёрли между собой и решили однозначно: уничтожать подчистую.

– Вы меня извините, Николай Александрович, но я такое указание выполнять не могу. Священное писание учит совсем другому. Да и на курсах мы изучали правила ведения войны. Про пленных там было, чтобы содержать достойно…

И всё же примерно недели три, практически до Нового года, пока наступление не выдохлось, бойцы убивали всех попадавшихся им в руки немцев. В живых временно оставляли «языков», но в итоге их ждала та же участь. Причины озлобленности бойцов были понятны: они погнали немцев и впервые увидели, что те творили на наших занятых землях. То есть газеты регулярно сообщали о творимых зверствах, но читать о них и видеть воочию – это, как говорится, две разные разницы.

На улице одной из деревень валялись трупы трёх девушек, застреленных в голову. Кровь – льдом на лицах. Солдаты идут, видят рядом фанерку с надписью: «Отомсти. Убей немца». А деревня сожжена, уцелевшие сидят в погребах под пепелищами.

Бывали картины и пострашнее. Виселицы, усеянные повешенными. Изувеченные люди – их просто так, ради развлечения, пытали, кололи, жгли.

– Как это терпеть? – кричали Одинокову его бойцы, когда он пытался урезонить их, требовал, чтобы пленных отправляли в тыл. Или:

– Они пришли убивать, пусть умрут! Кто с мечом придёт, погибнет!

Добавляло ненависти и то, что при отступлении враг устраивал засады, ставил мины самым подлым способом, где их никак не ожидаешь. В лесах на соснах прятались «кукушки», которые выборочно отстреливали советских солдат и офицеров из винтовок и автоматов «Суоми» или стреляли очередями по группам людей. Набивали трупами колодцы – кажется, перед уходом специально убивали жителей, чтобы бросить в их же колодцы и лишить деревню воды. Но иногда скидывали вниз трупы собственных солдат.

В освобождённых сёлах Красную Армию встречали с радостью, рассказывали, что пришлось пережить. Ведь грабили, страшно грабили. У больного старика отняли валенки – им же холодно, немцам! – а заодно унесли старые сапоги. Остался он в мороз без обуви, помер. Отняли ватное одеяльце, в котором родители несли в церковь крестить новорожденного младенца. Ребёнок в одной пелёнке, а на улице сорокаградусный мороз! В домах, учреждениях, церквях забирали всё подчистую. Немецкие танки и автомашины не выдерживали морозов – так ничего! – отнимали у крестьян лошадей, грузили отнятое у них же, спешили увезти на свою фашистскую родину.

Убили попа, его молодую дочь и внучку нескольких месяцев от роду только за то, что поп запретил немцам курить в церкви. Мать троих детей гоняли по улице голой…

Объяснить бойцам, что этих неистощимых на выдумки убийц и грабителей надо считать людьми, брать в плен и обращаться гуманно, было очень трудно. Тем более что сами-то немцы тоже пленных не брали; некоторые сёла, бывало, переходили из рук в руки по два раза на дню, и все видели, что эти негодяи делали с нашими, попавшимися им. Из одной деревни ушли спешно, не успев вынести раненых. Немцы легкораненых раздели и застрелили, а тяжелораненых вытащили за околицу, сняли с них тёплое обмундирование и бросили на снегу. А мороз был жуткий…

Наконец, в верхах спохватились. Полетели вниз угрожающие приказы. Командиров рот и взводов батальона Страхова вызвали к комбату, тот объявил: за негуманное отношение к пленным – расстрел.

– Да мы-то что, – мялись взводные. – Мы всегда гуманные. Вот бойцы, бывает, не сдержатся и…

– Мы им и так уж говорили, говорили…

– А разве уследишь…

– Тех, кто убивает пленных, будете расстреливать лично, – отрезал Страхов. – А я, если не выполните приказ, буду лично расстреливать вас. Вопрос ясен?

– Так точно, товарищ…

…В понедельник 6 января, в ночь перед Рождеством лейтенант Василий Одиноков, спрятавшись под брезентухой с фонариком, заполнял формуляры прибывших и убывших по своей роте. Рядом – но не под брезентом, а под пасмурным небом – новички болтали со «старичками» о житье-бытье. Сухари сгрызли, горячего питания, из-за того, что тылы отстали от боевых подразделений, не было уж дня три. Василий приказал всем жевать еловые иголки и глотать сок, для бодрости. Но это разве еда! Глушили голод разговорами.

– …«Катюша», отец, это просто восторг, – говорил один из бывалых бойцов другому, не менее бывалому, сержанту Панову. Он хоть и прибыл намедни с пополнением, но был свой, просто три недели отвалялся в госпитале.

– Расскажите, пожалуйста, – вежливо попросил дядя из пополнения.

– Невозможно рассказать. Это надо видеть.

– Но как оно выглядит-то? – солидно спросил сержант Панов.

– Я расскажу, – вмешался ещё один из «старичков», Никифоров. – Как я под ею впервой побывал. Значитца, так. Стояли мы у деревни одной. Окопались в снегу. Ротный возвращается из штаба. Готовит нас: говорит, комполка просил всех предупредить. Вроде как в помощь нашему полку прислали новое оружие. Он и сам его не видел, но штука мощная, как пальнёт, ни с чем не спутаешь. Ага. Наступление начинать по сигналу, после применения этого нового оружия. Стало быть, как оно рявкнет, будь готов. Велено соблюдать маскировку – ну, знаете, в ночное время нельзя выдавать себя криком «Ура!»

– Да кончай волынку! – не выдержал Панов. – Как она стреляет-то, «Катюша» эта?

…Одинокова поставили командиром роты накануне Нового года, присвоили лейтенанта. На взводе он за себя оставил пока старшего сержанта Сырова. Грамотёшки у того было маловато, но в наступлении негде взять командиров с образованием. Бывший комроты Ежонков ушёл на батальон в их же полку. Там накануне убило комбата.

Потери в живой силе были страшные. Немцы засели в наших же оборонительных сооружениях. Укрепления, которые строили сотни москвичей для защиты столицы, немцы использовали против наступавших войск 1-й Ударной армии. В сёлах и деревнях они устроили опорные пункты, территорию между ними заминировали, сделав так, чтобы все пространства, где могут появиться советские войска, простреливать пулемётным, миномётным и артиллерийским огнём. Они зимой в открытое поле и не совались! Блиндажи, окопы у них… Оборона…

А наша пехота наступала редкими цепями, по голому полю, по глубокому снегу, в мороз – и ещё до контакта с противником выбивалась из сил. А дальше – огонь врага. Поддержка своей артиллерии была слабенькой. Патронов, мин и снарядов не хватало. Снабженцы зачастую просто не могли найти наступающие подразделения или отставали из-за снежных заносов.

Василий из-под своего брезента, превратившегося, правда, уже в некий сугроб, прислушался к разговорам снаружи. А там Никифоров пел свою героическую песню:

– И вот, братцы, часов в двенадцать ночи, или чуть позже, как жахнет! Верите, нет – волосы дыбом, ажно шапка на голове поднялась… – на этих словах он сделал паузу, понимая, что интерес слушателей на пределе.

– И чего? – жадно вопросил кто-то из новичков. Но рассказчик не спешил, смаковал момент внимания к своей персоне. Наконец изрёк:

– Небо в огне от края до края! Ей-богу, не вру – вот те крест. И рёв, такой рёв ужасный – и всё это туда, туда, на немчуру поганую. Восторг, полный восторг. И заорали «Ура!» по всему фронту, я клянусь – все, и мы, и командиры. «Ура! Ура!» – а ночью кричать устав не велит. А наплевать. Нельзя было на это молча смотреть, ну невозможно.

– Ну и ну, – тихонько проговорил новичок из пополнения.

Эти пополнения – чуть не раз в два дня подвозят, а толку-то… С какого-то момента Василий даже старался не выходить к ним, тяжело ему было видеть их смертную судьбу. Вновь прибывшим почти все «старички» годились если не в сыновья, то в младшие братья. Но мужики из пополнения смотрели на пацанов с почтением. Спрашивали: как, мол, воюется? «А ты сам попробуй». На другой день атака, другая, и – привет. Никого из этого пополнения, кроме двух-трёх, нет в живых. Вечером роту опять пополняют до штатной численности. И – опять атака, другая, привет. А комроты Одиноков заполняет формуляры: вчера человек числился в прибывших, сегодня в убывших.

Примерно четверть состава – стабильный костяк, из которого люди выбывают редко. Вот поди ж ты: месяц в нечеловеческих условиях, сплошной боевой поход по морозу – а притерпелись! Спят под соснами, на снегу, подстелив еловые ветки, как сейчас. Ведь если отбили у немцев село, ночевать в нём нельзя. В нём сожжены все дома, кроме двух-трёх. Но как раз эти два-три дома, будь уверен, пристреляны. Заняли наши село, набились в дома, чтобы согреться – и тут без подготовки, точными выстрелами, двумя или тремя снарядами немцы дома сносят, а затем – контратака. Проверено! Знаем уже…

Костров не разводили, временных сооружений не оборудовали. Водки не было – не подвезли. На ночь разговоры вести вообще-то не заведено: согреться бы и выспаться. Но сегодня день особый: сержант Панов из госпиталя вернулся! И беседа пошла.

– После этой пальбы час бредём, снег по пояс, – продолжал вещать Никифоров. – У немцев тишина, ни одного выстрела, только дым, там после «Катюши» всё горит, даже металл. Потом они очухались, видать: вжарили по нам из пулемётов. Залегли мы в снег, комбат вызвал штурмовую авиацию, и как начали горбатые их утюжить, мама дорогая!

– Эх, а я всё пропустил, – страдал Панов.

– Беречься надо было. Вот бы и любовался с нами на «Катюшу».

– Да! А ты вместо этого по госпиталям жировал!

– Зато я в госпитале со Сталиным разговаривал.

– Чего?!

– Врёшь!

В одно мгновение все забыли про Никифорова. Словам Панова и верили, и не верили. Но даже не верящие хотели поверить, и посыпались вопросы: «Где?», «Как?», «Когда?»

– Он к нам в госпиталь приезжал, – пояснил Панов.

– Да быть не может! Сталин? Во фронтовой госпиталь?

– Конечно. Почему нет?

– Врёт он! Делать товарищу Сталину нечего, как по госпиталям разъезжать.

– Может, по пути? Ехал куда-то, ну и…

– Нет-нет! – горячился Панов. – Специально к нам приезжал! Поговорить.

– Что-то я не помню, чтоб в газетах писали, как Сталин ездил на фронт.

– А не хочет он, чтобы про его поездки писали!

– Не, ребята, – убеждал Панов. – Ни журналистов, но фотокоров не было. Сталин и несколько генералов с ним.

Разорались, однако, бойцы. Темнотища, глаз коли, к тому же валит снег, и немцы вряд ли решались бы на вылазку. Но если услышат – вполне могут пальнуть из пушки или из пулемёта. Одиноков высунул голову из-под своего засыпанного снегом брезента:

– Прекратить крики!

Бойцы на время умолкли, но затронутая тема так интересна, что вскоре разговор возобновился, хоть и совсем тихо.

– Сел ко мне на койку, мамой клянусь. На краешек. И спрашивает: как, мол, себя чувствуете, товарищ Панов?

– Ой-ой! Он уж и фамилию твою знает!

– Ему же сказали, как вошёл. Дескать, вот лежит героический сержант Панов.

– Заливаешь ты, героический сержант…

– Да тихо вы! Панов, какой он из себя-то?

– А что ты, Сталина не видел? Такой точно, как на фотках. Вот. Сначала спросил, чем сильны немецкие солдаты и офицеры, какие у них слабые стороны. Я ему говорю: крепко дерутся, но бить можно. Вот морозец ударил, и нам бы добавить! А он и говорит: «Потерпите немного, уже есть у нас кое-какие силёнки для наступления».

– Вот мы и наступаем. А силёнок-то всё равно маловато…

– Не перебивай!

– Потом спрашивает: как, мол, себя чувствуете, товарищ Панов? Я говорю, чувствую себя достаточно здоровым, чтобы бить немцев. Он поправляет: фашистов, говорит. Вы, говорит, товарищ Панов, понимаете, что немцы – разные? Среди них есть наши враги, есть оболваненные Гитлером, но есть и наши союзники! И рассказывает, что во время налётов на Москву многие немецкие бомбы не взрывались. Они были испорченные. И даже в некоторых нашли записки от немецких рабочих, которые не любят фашистов, и нарочно выпустили негодные авиабомбы. Я ни жив, ни мёртв. Сталин! Мне! Рассказывает! А я лежу перед ним, как бревно под одеялом, и даже встать по стойке «смирно» не могу, потому что на мне только исподнее.

– Ты один, что ли, в палате был?

– Не, ну как один? Будто ты в госпиталях не бывал. Это ж бывшая районная фабрика, два этажа. В цеху деревообработки мы лежали. Да… Не сбивай… О чём я? А! Говорит мне: вы, товарищ Панов, чувствуете себя хорошо, и это хорошо, но пусть проверят врачи. Вы можете чувствовать себя хорошо, а что-то не долечено, и вы на фронте окажетесь бесполезным элементом. Ещё спросил, партийный ли я. Нет, говорю. Он улыбнулся так и говорит: «Ну ничего, я тоже был беспартийным». Пожелал мне выздоровления и боевых успехов, и встал.

– Вот это да!

– Ни фига себе!

– Да погодите! Самое интересное впереди!

– Давай-давай!

– Не тяни резину.

– Встал он и спрашивает у начальника госпиталя, полковника: «Где здесь у вас туалет?» Тот сразу: «Идёмте, товарищ Сталин, в отделение персонала, там очень хороший туалет». А Сталин ему: «Нет, вы меня неправильно поняли. Я хочу посмотреть, каковы санитарные условия для раненых бойцов Красной Армии». У полковника этого рожа переменилась, ребята! Он позеленел просто. Он же знает, каковы условия-то!

Слушатели смеялись, пряча лица в воротники полушубков, чтоб заглушить звуки.

– Туалет в госпитале! Представили? Мужики – раненые, кто-то не может руками-ногами управлять, у кого-то они и вовсе отпиленные – у тех, кто ждёт отправки в тыл. Какие уж там условия! Не туалет, а натуральная сральня. Но делать нечего, повели. Дальше я не видел, мне рассказали. Товарищ Сталин посмотрел на это санитарное чудо и приказал начальнику госпиталя взять щётку и лично отдраить помещение до блеска. Тот стоит, глазами хлопает. Генерал, что со Сталиным был, как заорёт на него: «Вы что, не поняли приказа Верховного Главнокомандующего? Выполнять!» И он… И он…

Дальше Панов говорить не мог, да и некому было слушать: все хохотали, не скрываясь. Василий хотел на них прикрикнуть, но его самого душил смех. Наконец, переборов себя, высунулся, приказал:

– Всем спать!

* * *

– Привычка – вторая натура, – сказал батальонный комиссар Загребский.

– Даже спорить не буду, – ответил ротный командир Василий Одиноков.

Последние несколько дней они встречались ежедневно, болтали о том, о сём. Это была очень колоритная парочка: Загребский, в свои 45 лет черноволосый, как пацан, и молодой Одиноков – седой, как лунь. Комиссар был единственным человеком, с которым Василий откровенно говорил про свои странные способности угадывать смерть. Он мог бы поговорить об этом ещё с Мироном Семёновым, но где тот Мирон? Ни слуху, ни духу.

В этот раз, устроившись с чайком в отбитом у немцев блиндаже, обсуждали, сколь быстро человек привыкает к тому, что вчера показалось бы необычным. Например, к смерти. До войны человек видел покойника, только когда умирал кто-то из родственников. Это не так часто случается. А вот война. Сначала каждый убитый вызывал страх и ужас. Но – привыкли! Бойцы ежедневно видят мёртвыми тех, с кем вчера делили сухари, пили водку, играли в «махнёмся не глядя».