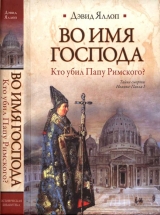

Текст книги "Во имя Господа. Кто убил Папу Римского?"

Автор книги: Дэвид Яллоп

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)

4. Корпорация «Ватикан»

Когда в августе 1978 года Альбино Лучани стал главой Римско-католической церкви, он возглавил поистине уникальную организацию. Свыше 800 миллионов человек, почти пятая часть населения земного шара, взирала на Лучани как на своего духовного лидера. А под рукой, в городе-государстве Ватикане, располагалась структура, контролировавшая не только веру, но и финансовую политику церкви.

По своей структуре Ватикан представлял собой громадную финансово-промышленную корпорацию, имевшую воплощение в кирпиче и строительном растворе. И эта корпорация также существовала в рамках определенных принципов. Полу Марцинкусу из Ватиканского банка приписывают такое замечание: «Нельзя управлять церковью посредством лишь “Аве Мария”». Очевидно, в последние годы молитва, наряду со многими мировыми валютами, обесценилась.

Не стоит порицать Марцинкуса за подобное наблюдение, заметно отдающее материализмом. Во многих странах церковь играет различные роли. Ей нужны деньги. Сколько нужно денег – это совсем другой вопрос. И совсем другой вопрос – как поступать с этими деньгами. Вне всяких сомнений, с их помощью делается много хорошего. Но также несомненно, что с ними совершается и немало таких дел, богоугодность которых вызывает сомнения. В громадном числе опубликованных трудов и статей в подробностях рассказано о многочисленных примерах благотворительности, деньги на которую выделяла церковь, о той помощи, которую она оказывает голодающим, о том, какую огромную заботу проявляет о пострадавших от стихийных бедствий и жертвах катастроф. Образование, лекарства, продовольствие, приюты – вот лишь несколько аспектов деятельности церкви. Однако нигде не найти информацию о том, каковы доходы церкви и из каких источников она их получает. Все, что касается этих вопросов, Ватикан, как это всегда было в прошлом, хранит под плотным покровом тайны. Подобная секретность неминуемо порождает одну из самых больших в мире неразгаданных загадок. Насколько богата Римско-католическая церковь?

В середине 1970-х годов, комментируя статью в швейцарской газете, где утверждалось, что «производительный капитал Ватикана можно оценить в пределах от 50 до 55 миллиардов швейцарских франков» (примерно 13 миллиардов долларов), «Оссерваторе Романо» отметила: «Эти цифры – из области фантастики. В действительности производительный капитал Святого престола, в том числе вклады и инвестиции в Италии и за ее пределами, едва ли достигают и сотой доли этой суммы». Отсюда заявленная максимальная цифра ватиканского богатства на 22 июля 1970 года составляет 46 миллионов фунтов стерлингов или 111 миллионов долларов.

Первая ложь в заявлении ватиканской газеты состоит в исключении из подсчета активов Ватиканского банка. Это все равно что попросить «Ай-си-ай» [8]8

ICI – «Импириал кемикал индастриз»: «Имперский химический трест», крупнейший в Великобритании и Западной Европе химический концерн. – Примеч. перев.

[Закрыть]или «Дюпон» полностью раскрыть свои финансовые закрома и удовольствоваться содержимым сейфа с наличными для мелких расходов. Даже если исключить годовую прибыль Ватиканского банка, цифра, приведенная Ватиканом, возмутительно лжива. Это ложь, которую мы слышим на протяжении многих лет. В апреле 1975 года Ламберто Фурно из «Стампы» спросил у его преосвященства кардинала Ваньоцци: «Если я оценю производительное имущество [9]9

Имеются в виду приносящие доход активы. Ватикан проводит разграничение между производительным и непроизводительным капиталом. Например, к последнему относятся художественные сокровища Ватикана.

[Закрыть]пяти управлений в 300 миллиардов лир, насколько это будет близко к истине?»

Фурно преднамеренно исключил из своего вопроса Ватиканский банк. Он получил у Ваньоцци ответ: «Я вам скажу, что производительные активы Святого престола, в Италии и во всем мире, не составляют и четверти упомянутой вами суммы».

Будь это правдой, тогда следовало бы, что на 1 апреля 1975 года производительный капитал Святого престола, за исключением авуаров Ватиканского банка, составлял меньше 75 миллиардов лир или примерно 113 миллионов долларов. Одно-единственное управление, Чрезвычайная канцелярия Управления имуществом Святого престола, или АПСА, рассматривается как центральный банк Всемирным банком, Международным валютным фондом и Банком международных расчетов в Базеле. Ежегодно руководство в Базеле публикует годовой отчет о том, какие средства центральные банки мира размещали или заимствовали в банках стран Группы десяти. Цифры за 1975 год указывают, что Ватикан имел 120 миллионов долларов на счетах в неитальянских банках и что Ватикан был свободен от долговых обязательств – единственный банк во всем мире, занимающий столь уникальное положение. И это всего лишь одно управление Ватикана. Но чтобы выяснить реальный общий капитал только одного этого подразделения, необходимо прибавить к этой цифре большое число иных источников материальных средств.

Как и Рим строился не сразу, так и богатства Ватикана создавались не за один день. Проблема богатой церкви – а все, кто стремится следовать учению Иисуса Христа, обязаны относиться к богатству как к проблеме, – корнями уходит в четвертое столетие. Когда римский император Константин обратился в христианство и передал колоссальные богатства тогдашнему папе, Сильвестру I, то сделал его первым богатым папой. Данте в одну из песен своего «Ада» включил такие строки:

О Константин, каким злосчастьем миру

Не к истине приход твой был чреват,

А этот дар твой пастырю и клиру!

Претензии католической церкви на свою уникальность имеют под собой основания. Это единственная в мире религиозная организация, руководящий центр которой является независимым государством, носящим название «Город-государство Ватикан», и обладает собственной правовой системой. Оно занимает территорию, по площади уступающую многим мировым площадкам для игры в гольф, всего в 108,7 акров (0,44 кв. км); это примерно равно Сент-Джеймскому парку в Лондоне и составляет примерно одну восьмую от площади нью-йоркского Центрального парка. Неспешная прогулка вдоль границ этого города-государства займет чуть больше часа. А на то, чтобы сосчитать богатства Ватикана, уйдет намного больше времени.

В основе современного благосостояния Ватикана лежит щедрость Бенито Муссолини. Латеранские соглашения, заключенные правительством дуче с Ватиканом в 1929 году, дали Римско-католической церкви различного рода гарантии и привилегии.

Святой престол получил признание как суверенное государство. Он был освобожден от уплаты как налогов на собственность, так и сборов с граждан, освобожден от уплаты пошлин на импортируемые товары; он обладал дипломатическим иммунитетом и соответствующими привилегиями для дипломатов и аккредитованных при Ватикане официальных представителей иностранных государств. Муссолини гарантировал обязательное преподавание христианского вероучения во всех государственных школах Италии, а также весь институт брака передавал в ведение канонического права, что означало запрет на разводы. Преимуществ для Ватикана было множество, и не в последнюю очередь в сфере финансовой.

Статья первая. Правительство Италии обязуется выплатить Святому престолу после ратификации Соглашений 750 миллионов лир и одновременно передать в его распоряжение консолидированных пятипроцентных государственных облигаций на предьявителя номинальной стоимостью в один миллиард лир.

По валютному курсу 1929 года этот пакет составлял по стоимости 81 миллион долларов. Соответствующие цифры на 1984 год приближались к 500 миллионам долларов. Корпорация «Ватикан» удачно вошла в бизнес. И на прошлое не оглядывалась.

Чтобы распорядиться громадными финансами, столь неожиданно свалившимися на голову, 7 июня 1929 года папа Пий XI учредил Специальное управление, а во главе новой организации поставил мирянина Бернардино Ногару. Помимо контроля над миллионами долларов, Ногара получил в свое распоряжение еще один очень важный финансовый инструмент. За сто лет до того Римско-католическая церковь коренным образом пересмотрела свое отношение к предоставлению денежных ссуд. Можно с полным на то правом сказать, что церковь сумела придать новое значение слову «ростовщичество».

В традиционном понимании ростовщичество означало всю прибыль от денежных ссуд. На протяжении восемнадцати столетий Римско-католическая церковь следовала заявленному догмату о том, что получение всякого процента от ссуды безусловно запрещено как противоречащее божественному закону. Этот запрет был неоднократно утвержден декретами на различных церковных соборах: на Арльском в 314 году н. э., на Никейском в 325-м, на Карфагенском в 345-м, в Эксе в 789-м, на Латеранском в 1139 году – на последнем соборе было также провозглашено, что ростовщики подлежат отлучению от церкви. В различных государствах были приняты законы в поддержку этой позиции. И ростовщичество оставалось по сути ересью вплоть до 1830 года. Тогда Римско-католическая церковь пошла на уступку, признав отныне ростовщичеством денежные ссуды под чрезмерно высокие проценты.

Своекорыстный интерес вызвал полный пересмотр учения церкви в отношении денежных ссуд. Вероятно, если бы целибат не был обязательным для священников, то это могло бы заставить Римско-католическую церковь отступить от своей позиции в вопросе регулирования рождаемости.

Ногара происходил из семьи ревностных католиков, многие ее члены верой и правдой служили церкви на различных постах. Трое братьев Ногары стали священниками, а один был директором Ватиканского музея, но вклад Бернардино Ногары по всем меркам был самым основательным.

Бернардино Ногара родился в 1870 году, в Бельяно, близ озера Комо, и уже в молодые годы добился успеха как минералог в Турции. В 1912 году он сыграл ведущую роль при заключении мирного договора в Уши между Италией и Турцией. В 1919 году он, в составе итальянской делегации, вновь участвовал в подготовке к подписанию мирного договора между Италией, Францией, Великобританией и Германией. Впоследствии он был уполномоченным итальянского правительства в отделении «Банка коммерчиале» в Стамбуле. Когда папа Пий XI начал подыскивать человека, способного распоряжаться плодами Латеранских соглашений, близкий друг и доверенное лицо папы, монсеньор Ногара порекомендовал ему своего брата Бернардино. Дав свое согласие, папа Пий XI открыл поистине золотую жилу.

Ногара не слишком-то жаждал занять этот пост и принял предложение только тогда, когда Пий XI согласился с рядом условий. Ногара не желал, чтобы его деятельности в финансовой сфере Ватикана мешали какие-либо традиционные взгляды, которые, возможно, еще сохранились у церкви в отношении методов получения прибыли. Ногара настоял на включение в соглашение с ним следующих важнейших условий:

1. Всякие вложения, которые он сочтет нужным осуществлять, должны быть полностью свободны от каких-либо религиозных или доктринальных ограничений;

2. Он может по своему усмотрению инвестировать ватиканские средства в любом месте во всем мире.

Папа принял эти условия и распахнул двери для валютных спекуляций и для игры на биржах, в том числе для приобретения акций компаний, продукция которых не соответствовала нормам Римско-католической доктрины. С церковных кафедр проповедники осуждали бомбы, танки, пушки и противозачаточные средства, а Ногара, чтобы наполнить денежные ящики престола святого Петра, скупал для Ватикана акции компаний, которые все это производили.

Ногара играл на золотом и фьючерсном рынках. Он приобрел «Италгаз», единственного поставщика газа во многие итальянские города, введя в совет директоров компании Франческо Пачелли. В будущем брат Пачелли станет следующим папой (Пием XII), и непотизм, пышно расцветший в период этого понтификата, будет обычным явлением во всей Италии. Отныне правилом стало: «Если в совете директоров компании заседает Пачелли, то шесть против четырех, что компания принадлежит Ватикану».

Среди банков, перешедших под влияние и контроль Ватикана благодаря приобретениям Ногары, оказались: «Банко ди Рома», «Банко ди Санто-Спирито» и «Касса ди Риспармио ди Рома». Этот человек был наделен не только незаурядными способностями финансиста, но и обладал даром убеждения. Когда «Банко ди Рома» оказался на грани краха и, пойдя на дно, мог утянуть с собой немалые вложения в него Ватикана, Ногара убедил Муссолини передать обесценившиеся ценные бумаги банка в государственную холдинговую компанию ИРИ. Муссолини вдобавок согласился возместить Ватикану стоимость его акций, но не по текущей биржевой цене, равнявшейся практически нулю, а по номинальной. ИРИ выплатила Ватикану 630 миллионов долларов. Убыток был списан итальянским министерством финансов, что было еще одним способом заставить простой народ заплатить по счетам духовных пастырей, точно так же, как это происходило со времен Средневековья.

Рискованные спекуляции, в которые пускался от лица Ватикана Ногара, являлись прямым нарушением канонического и – с немалой долей вероятности – гражданского права, но так как его клиентом был сам папа римский, не задававший ненужных вопросов, Ногару подобные мелочи не беспокоили.

Используя капиталы Ватикана, Ногара приобретал весомые, а зачастую и контрольные пакеты акций множества различных компаний. Купив компанию, он редко входил в состав совета директоров, предпочитая сажать в директорское кресло доверенного человека из ватиканской элиты, которому и поручалось блюсти интересы церкви.

Трое племянников папы Пия XII, князья Карло, Маркантонио и Джулио Пачелли принадлежали к узкому «внутреннему» кругу элиты, имена представителей которой все чаще стали появляться среди директоров возрастающего списка компаний. Это были «доверенные лица» церкви.

Текстиль. Телефонная связь. Железные дороги. Цемент. Электричество. Водоснабжение. Бернардино Ногара был всеяден. Когда в 1935 году Муссолини потребовалось оружие и боеприпасы для вторжения в Эфиопию, существенная их часть была поставлена военным заводом, который Ногара приобрел для Ватикана.

Раньше многих поняв неизбежность новой мировой войны, Ногара часть активов, находившихся тогда в его распоряжении, перевел в золото. Он купил золота на 26,8 миллионов долларов по цене 35 долларов за унцию. Позднее часть золота на 5 миллионов долларов финансист продал на свободном рынке. Прибыль от продажи превысила те 26,8 миллионов долларов, которые он заплатил за всю приобретенную партию. Его спекуляции на золоте продолжались все то время, когда он руководил корпорацией «Ватикан»: между 1945 и 1953 годами Ногара купил золота на 15,9 миллионов долларов, в 1950–1952 годах продал на 2 миллиона долларов. Мое расследование показало, что часть золотых запасов, стоимостью на тот момент в 17,3 миллионов долларов, до сих пор хранится на депозите Ватикана в Форт-Ноксе. В настоящее время рыночная стоимость этого вклада, приобретенная из расчета по 35 долларов за унцию, оценивается примерно в 230 миллионов долларов.

В 1933 году корпорация «Ватикан» вновь продемонстрировала свою способность успешно договариваться с фашистскими правительствами. За конкордатом 1929 года с Муссолини последовал конкордат между Святым престолом и гитлеровским Третьим рейхом. Юрист Франческо Пачелли был ключевой фигурой при заключении договора с Муссолини; его брат, кардинал Эудженио Пачелли, будущий папа Пий XII, сыграл ведущую роль на посту государственного секретаря Ватикана при подготовке и подписании соглашения с нацистской Германией.

Гитлер усматривал в конкордате немало выгодных для себя моментов, не в последнюю очередь и потому, что кардинал Пачелли, и без того выказывавший явные пронацистские настроения, мог оказаться полезным союзником в преддверии мировой войны. История подтвердила верность расчетов Гитлера. Несмотря на огромное давление во всем мире, папа Пий XII отказывался отлучить от церкви как Гитлера, так и Муссолини. Вероятно, нежелание папы было связано с тем, что он понимал, насколько никчемной стала его роль. Его понтификат декларировал политику нейтралитета, и Ватикан твердил немецкому епископату о «справедливых войнах» и то же самое повторял французским епископам. И в результате французское духовенство встало на сторону Франции, а немецкие прелаты поддержали Германию. Папа отказался осудить нацистское вторжение в Польшу, заявив: «Мы не можем забывать, что в рейхе живут сорок миллионов католиков. Что им будет грозить, если Святой престол решится на подобный шаг?»

Для Ватикана же одним из главных плюсов заключения весьма выгодной сделки с Гитлером стал церковный налог – «кирхенштойер». В Германии этот государственный налог до сих пор взимается со всех видов заработной платы. От уплаты налога можно уклониться, заявив о непричастности ни к одной из религии, но на практике мало кто на это решается. Этот налог составляет от 8 до 10 процентов от всего подоходного налога, собираемого германским правительством. Полученные средства передаются в казну протестантской и католической церквей. Значительный денежный поток от «кирхен-штойера» начал поступать в Ватикан в годы, непосредственно предшествовавшие Второй мировой войне. Поступления средств продолжались на протяжении всей войны, например, в 1943 году сумма составляла 100 миллионов долларов. Деньги из Германии Ногара в Ватикане пускал в дело наравне с доходами, поступавшими в валютах других стран.

27 июня 1942 года папа Пий XII решил ввести в современный мир и в сферу деятельности Бернардино Ногары еще один элемент Ватикана. Он изменил название Администрации религиозных дел на Институт религиозных дел. Переименование не нашло отклика в передовицах мировой прессы, куда больше обращавшей внимание на события Второй мировой войны. Так родился Институт религиозных дел (ИОР), или Ватиканский банк, как его называют за пределами Ватикана. У корпорации «Ватикан» появился внебрачный отпрыск. Изначально функцией Администрации религиозных дел, учрежденной папой Львом XIII в 1887 году, был сбор и распределение средств, необходимых для деятельности церкви; ничего общего с банком она не имела. При Пии XII функциями ИОР стали «хранение и распоряжение денежными средствами (в облигациях и наличной валюте) и имуществом, переданными или доверенными собственно Институту физическими или юридическими лицами с целью ведения религиозных дел и осуществления христианских добродетельных актов». Подобная организация уже была и является во всех смыслах банком.

Ногара внимательнейшим образом изучил пункты Латеранских соглашений, особенно статьи 29, 30 и 31 конкордата, где речь шла об условиях освобождения от налогов и формирования новых, не облагаемых налогами «церковных корпораций», которые не подлежали никакому контролю со стороны итальянского государства. Вокруг формулировки фразы «церковные корпорации» разгорелась интересная дискуссия.

Несомненно, занятый в то время другими делами, Муссолини занял либеральную позицию по отношению к Ватикану. 31 декабря 1942 года министр финансов итальянского правительства выпустил циркуляр, согласно которому Святой престол освобождался от уплаты налогов на дивиденды в виде акций. Документ подписал тогдашний генеральный директор министерства, носящий весьма подходящую фамилию – Буонкристиано (что в переводе означает «добрый христианин»). Циркуляр подробно перечислял различные организации Ватикана, которые подлежали освобождению от налогообложения. Список был большим и включал в себя Специальное управление и Ватиканский банк.

Человеком, которого Ногара избрал для управления Ватиканским банком, оказался отец, а позже кардинал, Альберто ди Жорио. К тому времени он уже работал помощником Ногары в Специальном управлении и сохранил эту должность, одновременно приняв на себя обязанности первого секретаря, а позднее и президента Ватиканского банка. Итак, не считая того, что Ногара приобрел контрольные пакеты акций многих банков за пределами ватиканских стен, теперь он обзавелся для своих операций двумя «внутрикорпоративными» банками.

Ногара, всецело отдав себя укреплению финансовой мощи Ватикана, шел от успеха к успеху. Щупальца корпорации «Ватикан» широко раскинулись по всему миру. Были налажены тесные контакты с целым рядом банков. С начала девятнадцатого века деловые связи со Святым престолом поддерживали банкирские конторы Ротшильдов в Париже и Лондоне. Когда у финансового руля Ватикана встал Ногара, дела круто пошли в гору: «Креди Сюисс», «Хэмброз», «Морган гэранти», «Бэнкерз траст компании оф Нью-Йорк» оказались полезны, когда Ногара захотел покупать и продавать акции на Уоллстрит. Партнерами Ватикана были также «Чейз Манхэттен бэнк» и «Континентал Иллинойс бэнк».

Очевидно, Ногара был не из тех людей, с кем можно садиться играть в «монополию». Кроме банков, он приобрел для Ватикана контрольные пакеты в компаниях, занимающихся страхованием и станкостроением, финансами и недвижимостью, производством стали и цемента, а также предприятия мучной и макаронной промышленности. Что касается недвижимости, то, купив 15 процентов акций итальянского гиганта «Иммобильяре», церковь получила долю в огромном многопрофильном предприятии. «Сочьета дженерале иммобильяре» является старейшей в Италии строительной компанией. Ей (а следовательно, в существенной степени и Ватикану) принадлежит строительная фирма «Соджене», и «Иммобильяре» является совладельцем известных итальянских гостиниц «Хилтон» в Риме, «Итало-американа нуови альберги», «Альберги Амброзиано», «Милан», «Компания итальяна альберги кавальери», общества «Итальяни альберги модерни». Список приобретенных благодаря этой сделке крупных строительных и промышленных компаний вдвое длиннее.

Во Франции, в Париже, на Елисейских полях был возведен офисно-торговый комплекс, потом еще два – на Рю де Понтье и на Рю де Берри.

В Канаде Ватикану принадлежат один из самых высоких небоскребов в мире, где располагается Монреальская фондовая биржа, а также башня «Порт-Руаяль» – доходный дом на 224 квартиры, гигантский жилой массив в Гринсдейле под Монреалем.

В Соединенных Штатах, в Вашингтоне, церковь владеет пятью громадными кварталами доходных домов, а также отелем «Уотергейт», а в Нью-Йорке – жилым массивом площадью 227 акров в Ойстер-Бэй.

В Мексике Ватикану принадлежит целый город под названием Ломас-Вердес – это город-спутник Мехико.

Приведенный список отнюдь не является исчерпывающим. Ногара также вкладывал средства в «Дженерал моторе», «Шелл», «Галф ойл», «Дженерал электрик», «Бетлхэм стил», «Ай-би-эм», «Транс уорлд эрлайнс». Если курс акций рос, то именно такие люди, как Ногара, создавали динамику роста.

Хотя Ногара и ушел в отставку в 1954 году, но до самой смерти в 1958 году он продолжал консультировать Ватикан по финансовым вопросам. Пресса о его кончине упомянула мельком, а большая часть его деятельности на благо Римско-католической церкви осталась сокрытой завесой тайны. Этот человек наглядно продемонстрировал, что, каким бы ни было царствие Христово, католическая церковь – институт, несомненно, совершенно земной. Он по праву заслужил запоминающуюся эпитафию от архиепископа Нью-Йорка кардинала Спеллмана: «После Иисуса Христа величайшим явлением для католической церкви был Бернардино Ногара».

Имея для начала 80 миллионов долларов, из которых 30 миллионов долларов Пий XI и Пий XII выделили на семинарии и дома для духовенства в Южной Италии, на строительство церкви Святой Марии и крупные строительные проекты в Риме, в том числе на возведение зданий Ватиканской библиотеки и художественной галереи, Ногара создал корпорацию «Ватикан». Между 1929 и 1939 годами у него к тому же был доступ к ежегодному сбору «гроша святого Петра». Присовокупив к медным грошам верующих бедняков полученные от Муссолини лиры и дойчмарки Гитлера, Ногара передал своим преемникам сложную структуру финансового капитала, размеры которого, даже по самым консервативным оценкам, впечатляли: 500 миллионов долларов контролировало Специальное управление, 650 миллионами долларов распоряжалась Постоянная канцелярия Управления имуществом апостолического престола, а активы в Ватиканском банке превышали 940 миллионов долларов, при этом годовая прибыль банка в среднем составляла 40 миллионов долларов, и ею распоряжался непосредственно папа. По капиталистическим меркам, служение Ногары Римско-католической церкви было невероятным достижением. Если же смотреть на его деятельность в свете проповедуемых Евангелием идей, оно было полной катастрофой. Наместник Христа отныне выступал как председатель совета директоров корпорации.

Через четыре года после смерти Ногары в 1958 году Ватикан остро почувствовал, как ему не хватает его финансового гения. Тогда итальянское правительство вызвало грозный для церковников-финансистов призрак – налогообложение дивиденда на акции. Дальнейшие события прямиком привели Ватикан к череде катастрофических последствий, включая участие мафии, финансовый хаос и убийство. Все эти беды зародились тогда и произошли уже в 1968 году.

В любом списке самых худших в истории церкви лет 1968 год наверняка занял бы одно из первых мест. В этот год появилась энциклика «Жизнь человеческая». Именно в этот год Горилле и Акуле – под этими кличками были известны Пол Марцинкус и Микеле Синдона – предоставили полную свободу действий в двух ватиканских банках. Из рассказа о том, как они прибрали к рукам контроль над ватиканскими финансами, могла бы получиться познавательная книга.

Бенджамин Франклин говорил: «В этой жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». Кто же станет спорить с таким утверждением? Среди этих немногих оказались те, кто заправлял ватиканскими финансами. Они предприняли энергичные попытки избавиться от уплаты налогов.

В декабре 1962 года итальянское правительство приняло закон о взимании налога за дивиденды на акции. Первоначальная ставка составляла 15 процентов. Затем, как это бывает со всеми налогами, ее удвоили.

Сначала Ватикан не возражал против уплаты налога, во всяком случае публично. Неофициально же, по дипломатическим каналам, церковные деятели дали понять правительству: «Следуя духу нашего конкордата и принимая во внимание закон от 2 сентября 1942 года, было бы желательно, чтобы Святому престолу предоставили более благоприятные условия». Начались переговоры.

Секретное послание государственного секретаря Ватикана кардинала Чиконьяни послу Италии при папском дворе Бартоломео Миньоне точно и детально раскрывает, что имелось в виду под «более благоприятными условиями»: полное освобождение от уплаты налога ватиканских учреждений согласно приведенному списку (длиной в руку кардинала), в том числе, разумеется, двух ватиканских банков – Специального управления и Института религиозных дел.

Ватикан желал играть на рынке, но не желал платить за привилегии. Правительство христианско-демократического меньшинства, пользовавшееся поддержкой Ватикана, взяло под козырек, поцеловало папское кольцо и согласилось с предложением государственного секретаря. Никого не интересовала реакция ни итальянского парламента, ни общественного мнения. Когда правительство меньшинства пало, премьер-министром стал христианский демократ Альдо Моро, возглавивший коалицию христианских демократов и социалистов. Пост министра финансов получил социалист Роберто Тремеллони, который не был склонен одобрить соглашение, заключенное его предшественником и, со всей очевидностью, противозаконное, поскольку оно не только не было ратифицировано парламентом, но, что самое важное, его и подписали восемь дней спустя после того, как прежнее правительство официально подало в отставку.

Альдо Моро лихорадочно искал компромисс между угрожавшим уйти в отставку министром финансов и непреклонным Ватиканом. Он попросил Ватикан представить отчет об участии в акционерном капитале различных компаний в качестве основания для получения освобождения от налогов. Не без оснований премьер-министр полагал, что итальянский народ должен знать о том, каких денег они лишались. Ватикан отказался раскрывать детали, во всеуслышание заявив о своем статусе суверенного государства. По-видимому, полностью допустимо использовать в своих интересах фондовую биржу другого суверенного государства и извлекать из биржевой игры прибыль, но эксплуатируемому государству не позволено знать, каким именно образом и в каких масштабах им пользуются.

Правительства сменяли друг друга. Время от времени вопрос всплывал на обсуждениях в итальянском парламенте. Однажды, в 1964 году, Ватикан дал понять, насколько далеко церковное руководство отступило от изреченного Христом: «Царство Мое не от мира сего», взамен взяв на вооружение учение Бернардино Ногары: «Расширяйте свою компанию, это вам выгодней, потому что финансовый контроль со стороны правительства становится тем труднее, чем крупнее компания». Под «компанией» Ногара подразумевал корпорацию «Ватикан», а под «правительством» – неудачников на другом берегу Тибра, которые вынуждены иметь дело с офшорной «налоговой гаванью» в самом центре Рима.

В июне 1964 года, когда у власти вновь был Альдо Моро, «церковь бедных» пригрозила ввергнуть в хаос всю итальянскую экономику. В ходе переговоров ватиканские власти заявили итальянскому правительству, что если они не получат желаемого, то выбросят на фондовый рынок все до единой акции, которые у них есть в Италии. Момент для угрозы был выбран крайне удачно: итальянская фондовая биржа переживала особенно плохой период, курс акций падал каждый день. Появись вдруг на рынке громадный пакет ватиканских акций, была бы уничтожена вся итальянская экономика. Оказавшись перед перспективой подобной катастрофы, правительство Италии капитулировало. В октябре 1964 года был подготовлен законопроект, который бы ратифицировал незаконное соглашение.

Законопроект так и не попал на обсуждение в парламент главным образом потому, что правительства сменяли друг друга быстрее, чем очередные министры финансов успевали понять, что лежит у них в папке «К рассмотрению». А Ватикан тем временем продолжал пользоваться налоговыми льготами. Святой престол не платил налогов по своим акциям с апреля 1963 года. В 1967 году итальянская пресса, особенно левые газеты, перешла в наступление. Журналистов интересовало, почему Ватикану предоставлены неслыханные поблажки. Кроме того, они хотели знать, сколько средств теряет бюджет, а также то, акциями каких компаний и какими капиталами владеет Ватикан в их стране. Начали возникать конкретные цифры. Оценки общей стоимости вложений Ватикана на итальянской фондовой бирже варьировались от 160 миллионов до 2,4 миллиардов долларов.

В марте 1967 года занимавший тогда кресло министра финансов Луиджи Прети в ответ на запрос итальянского сената вынужден был приподнять завесу тайны и официально заявить о размерах капиталовложений Ватикана в Италии. Его анализ показал, что безусловно крупнейшим инвестором Ватикана являлся Институт религиозных дел, за ним следовало Специальное управление. Различные иные ватиканские учреждения с громкими названиями, такие как «Фабрика Святого Петра», «Папское общество Святого апостола Петра», Управление имуществом Святого престола, Конгрегация «Пропаганда фиде» (или Конгрегация по распространению веры) также были названы в числе активных игроков на бирже. Министр финансов Прети заявил, что Ватикан владеет ценными бумагами примерной стоимостью в 100 миллиардов лир, или 104,4 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Несомненно, действительная общая цифра была намного выше. Прети не включил сюда крупные ватиканские вложения в государственные облигации и долговые обязательства, по закону не облагаемые налогами. Он говорил лишь об акциях, подлежащих налогообложению.