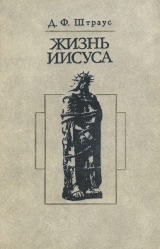

Текст книги "Жизнь Иисуса"

Автор книги: Давид Фридрих Штраус

Жанры:

Философия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 55 страниц)

16:11). Поэтому на предложение поклониться и служить идолам люди позднейшей эпохи смотрели как на предложение служить и поклоняться бесам или дьяволу, и такого рода предложение сатана делает Мессии-Иисусу, заявляя, что он предаст ему все царства мира, если он ему поклонится (Мф. 4:8-9), ибо власть над всеми сими царствами предана ему, князю мира сего (Лк. 4:6). Чтобы усилить соблазн, дьяволу пришлось показать Иисусу мир сей во всей его красе и славе, поэтому он приводит Иисуса на высокую гору и оттуда показывает ему все царства мира, как Иегова возвел Моисея перед его смертью на гору Нево и показал ему оттуда землю, обетованную народу израильскому (Втор. 34:1). Что и на это искушение Мессия не поддался, это разумеется само собою, и отражает он эту вылазку дьявола-искусителя опять-таки изречением из Святого Писания – наказом Моисея, данным народу израильскому в конце странствия в пустыне: "Господа, Бога твоего, бойся, и ему одному служи" (Втор. 6:13).

Так были отражены три вылазки сатаны, и он вынужден признать себя посрамленным и отойти прочь; но, добавляет Лука (4:13), дьявол отошел от Иисуса только "до времени", чтобы при более благоприятных обстоятельствах снова подвергнуть его испытанию. Если под новым испытанием Лука разумел страдания Иисуса, то, по словам Матфея, оно позднее действительно произошло и вновь повторилось трижды: в саду Гефсиманском Иисус трижды отходил от спящих учеников просить Бога-Отца, чтобы минула его грядущая чаша страданий (Мф. 26:36-45);

затем трижды Петр отрекается от учителя своего (Мф. 26:69-75), из-за чего последний трижды высказал свое недоверие к его любви. Троекратность действий во всех этих случаях объясняется естественным пристрастием иудеев (и не их одних) к числу "три" (троице), и оно казалось весьма удобным для создания таких драматических сцен, как история искушения Иисуса. Поэтому, согласно Гемаре, сатана трижды искушал Авраама, тогда как многие раввины, в подражание рассказу о десяти казнях египетских, уверяли, что Авраам был искушаем десять раз.

Троекратность искушения отсутствует в рассказе Марка, который заявляет (1:12): "Немедленно после того (то есть после крещения Иорданского) Дух ведет Его (Иисуса) в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной, и был со зверями; и Ангелы служили Ему". Быть может, о зверях здесь упомянуто лишь в целях наглядного изображения пустыни (как во II Мак. 5:27) или затем, чтобы представить Иисуса вторым Адамом; но тем не менее деталь эта производит странное впечатление и в сочетании с чрезмерно кратким, конспективным изложением прочих событий отнюдь не свидетельствует о первичности данного рассказа, да и всего второго евангелия вообще. Однако рассказ Луки по сравнению с Матфеевым рассказом тоже представляется произведением вторичного характера, и это проявляется в том что Лука сначала говорит о 40-дневном искушении Иисуса, потом, еще о трех отдельных актах испытания, и рассказ его об этих последних искушениях является искусственной переработкой соответствующего Матфеева рассказа. "Искусственность", "деланность" рассказа Луки выражается в том, что предложение сатаны о поклонении бесовскому князю поставлено на второе место, а предложение сброситься с кровли храма – на третье. По содержанию своему предложение о поклонении бесам является важнейшим из всех предложений дьявола, и потому оно, естественно, и должно было бы заключить собой историю искушений. Перестановку Лука произвел, вероятно, по тому соображению, что-де сатана скорее мог на пути в Иерусалим прийти из пустыни на гору и затем в город, чем из пустыни в город и затем обратно на гору. Но таким соображением нельзя было руководствоваться в рассказе, в котором все совершенно невероятно. О произвольной переделке свидетельствуют далее различные добавления или приписки, например о том, что дьявол показал Иисусу "все царства Вселенной во мгновение времени" (Лк. 4:5); что передачу власти над всеми сими царствами дьявол мотивировал тем, что власть эта дана ему, а он волен передать ее, кому хочет (4:6); что дьявол после искушения отошел от Иисуса лишь "до времени", хотя впоследствии он более уже не является Иисусу самолично и в зримом образе. Поэтому у Луки мы не находим того заключительного замечания, которым рассказ об искушении Иисуса заканчивается у Матфея и которое (отчасти) сохранилось даже в конспективном изложении Марка; "тогда оставляет Его (Иисуса) дьявол, и се, Ангелы приступили и служили Ему" (Мф. 4:11). Ангелы напитали Иисуса после искушений, как и Илию напитал ангел в пустыне (3 Цар. 19:5), но не земной, а, без сомнения, небесной снедью, хлебом ангельским, как стали иудеи позднейшего времени называть манну, которой питались израильтяне во время странствия по пустыне (Пс. 77:25; Прем. 16:20), и таким образом на самом Иисусе оправдалась высказанная им уверенность в том, что не хлебом единым (то есть чувственным простым хлебом) живут праведники Божии.

В четвертом евангелии рассказ об искушении Иисуса сатаной отсутствует; мало того, автор этого евангелия как бы умышленно умалчивает об искушениях, ибо подробно перечисляет отдельные события от крещения Иисуса Иоанном до сотворения им первого чуда, отделяя их короткими и точно обозначенными промежутками времени: "на другой день", "на третий день" (1:29, 35, 43; 2:1), так что для искушения, продолжавшегося 40 дней, не остается у него ни времени, ни места. Таким образом, в Евангелии от Иоанна мы находим меньшее число невероятных рассказов, чем у синоптиков, но четвертый евангелист умолчал об искушении Иисуса не потому, что признавал этот эпизод недостоверным исторически, а просто потому, что догматически он не соответствовал его воззрениям. Правда, в его догматике дьявол, как источник зла в делах человеческих и как противник или противоборик Христа, тоже занимает видное место, но осязательно чувственное выступление его претило евангелисту, получившему эллинистическое образование, и ему казалось что единоборство Иисуса с дьяволом, о котором повествуют синоптические евангелия, лишь умаляет достоинство сына Божия, Христа. Поэтому автор четвертого евангелия в данном случае, как в других аналогичных случаях, решил сохранить лишь содержание и вывод истории искушений, отбросив его форму, и разделяет мнение третьего евангелиста, что страдания, постигшие Иисуса, являются возобновлением сатанинских искушений. В этом смысле он, как и Лука (22:3), считает, что дьявол вложил в сердце Иуде Искариоту предать Христа (13:2), но он избегает формулировать эту мысль словами Луки, который говорит: "Вошел сатана... в Иуду... и он пошел Его предать", ибо в этих словах можно было усмотреть намек на то, что сатана или бес действительно вселился в Иуду (впрочем, в другом месте – 6:70 – евангелист устами Иисуса именует Иуду "дьяволом", и именно за то, что он умыслил предать Христа). Затем евангелист предпосылает рассказу о страданиях Христа замечание, в котором формулируется все догматическое содержание и значение рассказов об искушениях, устами Иисуса он заявляет (14:30), что "идет князь мира сего (дьявол) и во Мне (Христе) не имеет ничего".

Таким образом, вся повесть об искушении Иисуса дьяволом нам представляется лишь мессианским мифом, и этот взгляд избавляет от необходимости решать традиционную и трудно разрешимую задачу – во что бы то ни стало совместить рассказ о 40-дневном искушении Иисуса с Иоанновым рассказом, хронологически столь точно размеренным. Пытаясь разрешить эту задачу, апологетическая теология подробно перебирала и пересматривала всю хронологию четвертого евангелия от начала первой главы до конца четвертой, но все эти изыскания были безуспешны, так как рассказ евангелиста Иоанна, очевидно, задавался не включением, а исключением эпизода искушений. Но и помимо этого несовпадения четвертого евангелия с евангелиями синоптиков, которое при нашем взгляде на четвертого евангелиста не является аргументом против синоптиков, этот рассказ сам по себе представляет такую массу неодолимых трудностей, что читатель, несомненно, может лишь приветствовать такой подход, при котором все эти трудности отпадают, ибо в наше время лишь весьма немногие осмелятся, подобно Эбрарду, утверждать, что достоинство Иисуса, как второго Адама, требовало того, чтобы сатана ему, как и первому Адаму, явился не под личиной животного (змия), а в своем подлинном виде, самолично и в чувственно-осязаемом образе. С другой стороны, достаточно напомнить о нереальности видений, снов, аллегорий и так далее, чтобы читатель убедился, что такого рода толкование неуместно в отношении рассказа, повествующего о несомненно внешнем происшествии, и, таким образом, мы снова приходим к тому выводу, что и данный рассказ есть, бесспорно, миф.

Рассмотрев рассказы о крещении и искушении Иисуса, мы исчерпали всю ту группу сказаний, которая знакомит нас с воззрением евангелистов на прошлое Иисуса и которая, по признанию новейших теологов, заключает в себе элемент мифический. Целая школа теологов, примыкающая к идеям Шлейермахера, устами представителей своих, де Ветте и Газе, признается, что повествование о рождении и детстве Иисуса – не историческая повесть, а свод древнехристианских сказаний и поэм, сложившихся вокруг исторически реального ядра, которое уже невозможно установить. В этом случае означенная школа теологов подражает примеру умных и решительных полководцев-стратегов, которые не колеблясь сжигают или уступают надвигающемуся противнику плохо укрепленные внешние позиции в предместьях города, чтобы иметь возможность лучше укрепиться и успешнее обороняться в цитадели. Таким же ненадежным форпостом, не могущим устоять против обстрела и атаки критики, в последнее время оказалась евангельская повесть о прошлом Иисуса, и этого не признает лишь тот, кто с упрямством и тупоумием Тюбингенской школы теологов или с крючкотворской наглостью новоцерковников решается, подобно Шмидту и Эбрарду, утверждать, что эта часть евангельской истории имеет вполне исторический характер. (321) Тем не менее следует признать, что эти теологи в известном отношении правильнее смотрят на дело, чем многие новые богословы. Сжигать форпост полезно, лишь если он настолько удален от цитадели или цитадель построена из столь огнеупорного или несгораемого материала, что не приходится бояться, что пожар от аванпоста перейдет на цитадель, в противном случае лучше не поджигать аванпостов и стараться отстоять их сколько возможно, чем рисковать ускорить гибель цитадели поджогом аванпостов. Правда, по мнению теологов первого разряда, евангельский рассказ об общественном служении Иисуса от опасности застрахован: защитным рвом и валом ему служит, по их мнению, свидетельство апостольское (Деян. 1:22; 10:37; Мк. 1:4), которое начинается с крещения Иоанна. Но апостольским свидетельством эти теологи не признают свидетельства синоптиков-евангелистов, а свидетельство евангелиста Иоанна они не прочь всячески дискредитировать и называть иллюзорным, если он повествует о чем-либо таком, что им представляется невероятным. Что же касается "огнеупорного и несгораемого" материала, из которого будто бы сооружена повесть об общественном служении Иисуса, то подле самих стен цитадели стоят: история крещения с голубицей и гласом небесным, которую рассказывает сам очевидец Иоанн, а затем история искушения Иисуса с самоличным появлением дьявола, а все эти рассказы, очевидно, представляют столь же горючий материал, как и любой из рассказов о детстве Иисуса, а потому пожар, начавшийся на форпостах, может в данном случае легко перекинуться и на цитадель. Или возьмем конец евангельской истории: рассказ о вознесении на небо Иисуса вполне аналогичен рассказу о сверхъестественном зачатии Иисуса, а история преображения Иисуса вполне аналогична истории его крещения, и затем далее вся биография Иисуса наполнена рассказами о чудесах его, так что и здесь мы видим целую гору горючего огнеопасного материала. Но при таком положении нашей цитадели, разумеется, весьма нецелесообразно поджигать и аванпосты, и если бы мне лично довелось очутиться, на мое несчастье, в такой цитадели, то я стал бы советовать отстаивать и цитадель, и аванпосты, дабы не подвергать опасности цитадель поджиганием аванпостов. Действительное отличие истории детства Иисуса от истории общественного служения, изложенной в евангелиях, заключается лишь в том, что в первой исторический элемент вовсе отсутствует (не считая некоторых общих замечаний), а во второй неисторический элемент перемешан с элементом историческим, огнеупорным. Но историческое есть вместе с тем естественное, а сверхъестественное в истории общественного служения Иисуса столь однородно со сверхъестественным в истории детства

Иисуса, что признающий исторический характер за одной должен признать его и за другой.

Глава вторая.

МИФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА.

67. ОБЩИЙ ОБЗОР.

История рождения и детства Иисуса (за исключением немногих исторических замечаний) сплошь создалась на почве догматических представлений и потому целиком входила в круг наших изысканий задача которых сводится к тому, чтобы генетически представить развитие мифической истории Христа, тогда как в предыдущей (первой) части нашего труда мы говорили о действительной, а не мифической истории Иисуса. Но изыскания, произведенные в нашей первой части показали, что в истории общественного служения Иисуса многие факты и, главным образом, речи Иисуса имеют исторический характер, и потому здесь мы займемся только тем, что в историческую конструкцию не входило. Сюда относится по преимуществу все чудесное, то есть чудеса, сотворенные самим Иисусом, и чудеса, сотворенные над ним или ради него. Затем сюда же относится все то, что противоречит не законам природы, как настоящие чудеса, а законам исторической правды, то есть все то, что можно легко понять и допустить как произведение благочестивого сказителя или поэта, но трудно признать действительно случившимся событием. Здесь, разумеется, все спорно и гадательно, а потому мы ограничиваемся рассмотрением лишь тех эпизодов из истории общественного служения Иисуса, мифический генезис которых может быть указан с достаточной наглядностью. К числу подобных эпизодов принадлежит: в начале общественной истории Иисуса его отношение к Предтече и к ученикам, а в конце – история преображения Иисуса и въезд его в Иерусалим, тогда как весь означенный период от начала до конца наполнен беспрерывным рядом многочисленных чудес.

1 группа мифов: Иисус и его Предтеча.

68.

История свидетельствует, что Иоанн крестил Иисуса, а догматика утверждала, что Иоанн своим крещением как бы помазал Иисуса на мессианское подвижничество,– отсюда появился и выше рассмотренный рассказ о крещении Иисуса Христа.

Но далее история свидетельствует, что Иоанн Креститель, окрестив Иисуса, не примкнул к нему, а по-прежнему продолжал самостоятельно свое крестительство. Разумеется, этот факт не соответствовал догматическому интересу христиан, которым хотелось показать, что Креститель сам признал Мессию в Иисусе. Выше мы видели, как синоптическое предание старалось достичь этого изображением истории крещения. Обратив Иоанна в свидетеля-очевидца чуда, будто бы совершившегося при крещении, предание как бы указывало на то, что это чудо убедило Иоанна и он признал Иисуса сыном Божиим, о котором говорил небесный глас. Уже и раньше он говорил, что за ним придет сильнейший его и будет крестить Святым Духом. Разумел ли он при этом именно Иисуса Назорея, об этом предание ясно не высказывается, но история его рождения, рассказанная Лукой, заставляет предполагать, что Иоанн под Сильнейшим разумел Иисуса, а из рассказа Матфея видно, что Иоанн, желая воздержаться от крещения Иисуса, говорил ему: "Мне надо креститься от Тебя",– стало быть, он признавал Сильнейшего в Иисусе еще до его крещения и чуда, ознаменовавшего последнее. Эту догадку прямо подтверждает Евангелие Евреев, в котором говорится, что Иоанн Креститель, услыхав глас небесный, упал к ногам Иисуса и стал просить

у него крещения.

Тем не менее открытым остается вопрос: почему же Иоанн Креститель не прекратил тотчас свою крестительскую деятельность и не примкнул сам к Иисусу, если признал в нем того Сильнейшего, к встрече которого он подготовлял крещаемых людей, и если в этом его убедил сам Бог чудесным знамением? На этот вопрос синоптическое предание отвечало сначала указанием на 40-дневное пребывание Иисуса в пустыне, где надлежало пребывать Мессии в одиночестве, затем у Матфея и Марка говорится, что в продолжение этого пустынножительства Иисуса или в конце его Креститель был взят под стражу и таким образом лишен возможности примкнуть к общине последователей Иисуса. Но было всем известно или, по крайней мере, все полагали, что Иоанн не тотчас был умерщвлен, а пробыл в темнице некоторое время, и, так как тогда же началось общественное служение Иисуса, Креститель об этом не мог не знать (Мф. 11:2; Лк. 7:18). Широко распространившийся слух о чудесах, творимых Иисусом, мог и сквозь стены темницы дойти до Крестителя, и, так как он уже давно предрекал о грядущем Сильнейшем, он, естественно, мог задать себе вопрос: тот ли это, который должен был прийти и о пришествии которого он говорил давно? Если Креститель видел, как при крещении Иисуса над ним витал Святой Дух в образе голубицы, и если он сам слышал, как глас небесный признал Иисуса сыном Божиим, то он мог и без разведок и запросов знать, что грядущий за ним Сильнейший есть Иисус и только Иисус, и в этом убеждении его мог вящим образом утвердить слух о чудесах, творимых Иисусом.

Однако, по словам синоптиков, Креститель послал двух учеников своих к Иисусу сказать ему: "Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?" (Мф. 11:3) Такой вопрос свидетельствует о том, что Креститель сомневался; предлагать такой вопрос Иисусу он мог лишь в том случае, если он усомнился в положительном значении крещенского чудесного знамения или если крещение Иисуса никаким чудом не ознаменовалось. Евангельский рассказ не допускает и мысли о том, чтобы Креститель во время заточения в темнице утратил веру в то чудесное знамение, которое он сподобился увидеть, поэтому необходимо предположить, что евангельский рассказ в данном случае не исходит от известной нам истории крещения или что рассказ о том, как Иоанн Креститель из темницы посылал учеников к Иисусу с вышеотмеченным вопросом, составлен первоначально другим автором, который ничего не знал о чуде, совершившемся при крещении Иисуса. Поэтому Креститель наказывает ученикам спросить Иисуса о том же, о чем его спросил бы всякий иной человек: так как чудеса творили и простые пророки, то правда ли, что чудеса, которые молва приписывала Иисусу, действительно знаменуют пришествие ожидаемого Мессии или, быть может, следует и в данном случае опять признать, что Мессия еще не пришел, но придет позднее? На этот вопрос Иисус, по словам евангелистов, ответил речью, которая, как мы сказали выше, отмечает лишь, что его деятельность творит чудеса в моральном смысле, но евангелисты усмотрели в этом ответе Иисуса указание на то, что он действительно творил чувственные чудеса (См. настоящую работу, 42).

Евангелисты нам не сообщают, как этот ответ подействовал на Крестителя, убедил ли он его в том, что Иисус действительно есть тот (Мессия), которому надлежало прийти. Вместо того евангелисты говорят, что Иисус произнес речь об Иоанне, которая могла быть сказана и независимо от упомянутого вопроса Крестителя; но евангелисты поместили ее в данном месте потому, что она, как им казалось, могла рассеять недоумение, которое порождалось тем историческим фактом, что Креститель не примкнул к Иисусу. В этой речи (Мф. 11:9 и сл.; Лк. 7:26-28) Иисус, с одной стороны, подтверждает, что Креститель – это обетованный Предтеча Мессии и величайший из представителей старого времени, но, с другой стороны, замечает, что "меньший в Царстве Небесном больше его (Крестителя)", то есть что Креститель не принадлежит к числу представителей новой эпохи, мессианского царства небесного, и далеко ниже каждого из них; поэтому неудивительно и то, что Креститель недостаточно уразумел и оценил того, кто создал эту новую эпоху.

О том, что Иоанна заключил в темницу Ирод, кратко сообщает и Лука (3:20), но он не говорит, когда это случилось, и не повествует также о том, о чем мы узнаем со слов Матфея,– что Креститель, услыхав в темнице о делах Христа, послал к нему учеников с вышеозначенным вопросом; а так как о результатах этой разведки у Луки тоже не говорится, то весь этот рассказ остается для нас непонятным. Если Креститель знал, что предвозвещенный им Сильнейший уже выступил публично, и если все сомнения в нем рассеялись от полученного им ответа Иисуса, то почему он не явился поклониться ему, когда он еще не был заточен в темницу? Он, без сомнения, так именно и поступил, но при этом не отказался от крестительства и не примкнул к последователям Иисуса: его кружок учеников продолжал существовать и действовать отдельно от кружка последователей Иисуса. Он поклонился Иисусу в том смысле, что не усомнился в тождестве Грядущего с Иисусом и не задавал ему соответствующих вопросов, а твердо верил в это тождество и не обинуясь говорил о том другим. Такой смысл придал рассказу о Крестителе четвертый евангелист (1:19-28), который в данном случае примыкает к взглядам Луки и договаривает лишь недосказанное им.

Указание Крестителя на грядущего за ним Сильнейшего уже Лука мотивировал предположением народной массы, что он, Креститель, есть Христос-Мессия; поэтому Креститель у Луки вполне категорически и определенно заявляет народу, предполагавшему в нем Христа, что за ним идет Сильнейший, у которого он не достоин развязать ремней обуви его (3:16; Деян. 13:25). Но четвертый евангелист в этом отношении пошел еще дальше. По словам Луки, народ только "помышлял в сердцах своих", не есть ли Креститель – Мессия, Христос, а по словам Иоанна, народ задавал Крестителю вопрос "кто он?" формально, и спрашивали его о том не простолюдины, а присланные из Иерусалима священники и левиты (1:19), то есть иудейские власти, дабы на показание, данное Крестителем по этому случаю, Иисус мог впоследствии сослаться (5:33) как на официальное и доказательное свидетельство истины. Но при таких условиях получалось новое затруднение: что было мыслимо со стороны простодушной и импульсивной народной массы, то было немыслимо со стороны иудейских иерархов и фарисейских посланцев, людей, которых проповедь Крестителя о покаянии возмущала и которых вылазки Крестителя против фарисейства больно задевали; поэтому посланцы упорно допытываются у Крестителя, кто он: Мессия, Илия или простой пророк (1:20-23). На все эти вопросы фарисеев Креститель отвечает отрицательно. Евангелист при этом не поясняет, не со злым ли умыслом они задавали эти вопросы Крестителю, и не намеревались ли они его (как впоследствии Иисуса) поймать на слове, ибо если бы он назвал себя Мессией, Илией или пророком, то они могли бы оговорить его пред римлянами и наказать. Напротив, евангелист рассчитывал на то что Креститель отклонит от себя все вышеупомянутые почетные звания, а если он их отклонял, значит, они ему были приписаны. Лука свидетельствует, что Креститель отклонил от себя титул Мессии в пользу Иисуса, тогда как прочие синоптики утверждают, что сам Иисус называл его в известном смысле Илией и прямо говорил, что Креститель "больше Илии-пророка" (Матф. 17:12; 11:9-14). Но четвертый евангелист уверяет, что Креститель не признавал себя ни Илией, ни даже простым пророком, очевидно, для того, чтобы еще больше возвеличить Иисуса, и потому, что взгляд на Крестителя как на второго Илию ему казался взглядом иудаистским.

Однако четвертый евангелист подтверждает, что Креститель посылал двух учеников своих к Иисусу, но этому эпизоду он сообщил иной смысл и характер. Он говорит (1:25-43), что Иоанн Креститель с двумя учениками своими однажды увидал "идущего к нему Иисуса" и указал его своим ученикам и при этом не только не выразил сомнения в тождестве его с Грядущим, но даже прямо заявил: "Вот Агнец Божий", то есть агнец, который возьмет на себя и искупит грехи мира сего. Затем, в противоположность сообщению синоптиков о том, что посланцы Крестителя вернулись к своему учителю и сообщили ему о виденном и слышанном ими, четвертый евангелист повествует, что оба ученика Крестителя пошли за Иисусом вослед и что на вопрос их: равви, где ты живешь? – Иисус ответил им: "пойдите и увидите", после чего оба ученика Крестителя, пробыв день у Иисуса, вопреки синоптикам, не вернулись уже к Крестителю, а последовали за Иисусом и затем привели к нему других, новых учеников.

Запрос Крестителя, о котором сообщали Матфей и Лука и который эти два евангелиста отнесли ко времени, последовавшему за крещением Иисуса, мог возбудить соблазн: он мог быть истолкован в том смысле, что Креститель усомнился в мессианстве Иисуса; поэтому четвертый евангелист предпочел изменить и обезвредить этот эпизод. Таким образом, по его рассказу, получилось, что не Креститель, а ученики его "соблазнились" об Иисусе, что не Крестителя, а учеников его смущало, что Иисус, когда-то являвшийся на реке Иордан к Крестителю и числившийся последователем его, стал привлекать к себе гораздо больше последователей, чем Креститель, что не Иисус давал Крестителю разъяснение о себе, а сам Креститель разъяснял ученикам своим сан и призвание Иисуса (3:22-31). По словам четвертого евангелиста, у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об "очищении", то есть об очищающей силе крещения, и когда они пришли к Крестителю за разъяснением по этому вопросу, он в своем ответе сравнил Иисуса с женихом, а себя с Другом жениха (3:29). Эта подробность напоминает нам о том, что, по словам Матфея (9:14 и сл.), ученики Иоанновы однажды пришли к Иисусу и спросили: "Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?", на что Иисус им ответил: "Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?" Это изречение Иисуса у четвертого евангелиста тоже переделано и получило тот смысл, что в данном сравнении Иисуса с женихом противопоставляется не отсутствие жениха присутствию его, то есть не земная жизнь Иисуса, а сам жених, то есть пришедший с неба сын Божий, земнородному предтече его. При этом Креститель говорит о самом себе (Ин. 3:30); что Иисусу надлежит расти, а ему – уменьшаться, и, стало быть, он высказывает о своих отношениях к Иисусу то же, что автор книг Самуиловых высказывал об отношении Саула к Давиду (2 Цар. 3:1), а чтобы такое самоумаление Крестителя представлялось вполне добровольным актом, евангелист поясняет, что в то время Иоанн еще не был заключен в темницу (3:24), то есть что Креститель без всякого внешнего понуждения слагал оружие перед Иисусом.

Евангелист Матфей утверждает, что публичная деятельность Иисуса началась после заточения Крестителя в темницу, и в этом отношении четвертый евангелист явно противоречит Матфею. Впрочем, четвертый евангелист и самого Крестителя обрисовывает такими чертами, которые несовместимы ни с описанием трех первых евангелистов, ни с исторической правдой вообще, и которые объясняются лишь индивидуальной самобытностью евангелиста. Что он не говорит при этом ни о суровой наружности Крестителя, ни о простоте его одеяния и образа жизни, это еще неважно, ибо, подобно синоптикам, он все же замечает (1:23), что Креститель был "гласом вопиющего в пустыне". Важнее другой пробел в характеристике Крестителя, составленный евангелистом. По свидетельству синоптиков, проповедь Крестителя сводилась к следующему двухчленному вещанию: покайтесь, ибо близится Царство Небесное. Евангелист Иоанн вовсе опускает первый член этого увещания ("покайтесь"), но зато подробнее и возвышеннее развивает его вторую часть. Как у синоптиков, так и у четвертого евангелиста Креститель возвещает о грядущем за ним Сильнейшем, но обрисовывает его такими чертами, которые совершенно чужды синоптическому Крестителю, да и самим синоптикам. Он заявляет (Ин. 1:29, 36), что Иисус есть Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, и таким образом относит к Иисусу пророчество Исаии (53:4, 7). Правда, у синоптиков Иисус, умирающий за грешных людей, именуется жертвой "для искупления многих" (Мф. 20:28; Мк. 10:45), но им не приходит в голову приписать Крестителю ту мысль, до которой начали додумываться ученики Иисуса лишь после его смерти. Затем Креститель, по словам четвертого евангелиста (1:15, 30), заявляет, что Иисус, пришедший после него, стал "впереди него" лишь потому, что "был прежде него", и что Иисус выше всех лишь потому, что он пришел с небес и на земле свидетельствует о том, что видел и слыхал на небесах (3:31-32). Мысль о небесном предсуществовании Иисуса до его вочеловечения чужда не только синоптическому Крестителю, но и самим синоптикам; она присуща только четвертому евангелисту, который со свойственным ему субъективизмом приписал ее Крестителю и, чтобы подчеркнуть сильнее эту подтасовку, заставляет Крестителя отчасти выражаться теми же словами, какими у него выражается Иисус в речи, обращенной к Никодиму. Так, Иисус говорил Никодиму (3:6, II): "Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух... Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете". Так и Креститель говорит об Иисусе (3:31-32): "сущий от земли земной и есть и говорит. как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его". Впрочем, в четвертом евангелии вообще заметно полное сходство идей и выражений у Крестителя и Иисуса, с одной стороны, и самого евангелиста, высказывающего собственные размышления,– с другой.

Поэтому в данном случае можно предполагать, что либо Иисус и евангелист научились мыслить и говорить у Крестителя, либо Креститель и евангелист усвоили себе взгляды и способ выражения Иисуса, либо, наконец, евангелист внушил свой образ мыслей и свой слог Иисусу и Крестителю. Но первое предположение идет вразрез не только с уважением, с которым мы относимся к Иисусу, но также и с исторической правдой, ибо синоптики-евангелисты подобных мыслей и выражений Крестителю не приписывают, да и его точке зрения вообще такого рода заявления не соответствуют. Второе предположение, которое высказывал например, Генгстенберг, тоже неправдоподобно: трудно поверить, что апостол Иоанн усвоил себе способ выражения Иисуса и сообщил своему бывшему учителю, Иоанну Крестителю, находившемуся близ Иисуса (3:22-23), о вышеупомянутой недавней беседе Иисуса с Никодимом и что Иоанн Креститель заимствовал из этой речи Иисуса свои главные лозунги. Гораздо правдоподобнее третье предположение, что евангелист приписал Крестителю и Иисусу свои собственные речи и религиозные убеждения, в частности заставил Крестителя высказывать те мысли, которые высказывал в беседе с Никодимом Иисус.