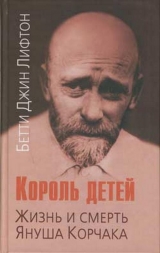

Текст книги "Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака"

Автор книги: Бетти Джин Лифтон

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)

Тем не менее тревожила Корчака не столько критика извне, сколько происходившее в самой газете: младших репортеров вытесняли подростки, писавшие и о политике, и о жгучих подростковых проблемах, вроде первых свиданий и секса. Проблемам детей с родителями и учителями – то есть проблемам, интересовавшим Корчака, – отводилось все меньше места. В 1930 году он попросил Игоря Неверли сменить его на посту редактора. Обычная манера Корчака: положив начало проекту, передавать его другим. В этом случае он намеревался иногда писать и сам, а также присутствовать на конференциях и демонстрациях кинофильмов, – однако некоторые усмотрели в его уходе с поста редактора протест против политики редакционных сотрудников. Читателям он объяснил свое решение следующим образом: «Я подумал, что устал. Пусть «Маленькое обозрение» с этих пор будет находиться под надзором более молодого и веселого человека».

Часть третья 1930–1939 г.г.

Глава 21

ПЕРЕКРЕСТКИ

«Другие приюты плодят преступников, а наш плодит коммунистов», – любил в шутку повторять Корчак.

Его юмор прятал серьезную озабоченность, когда в начале тридцатых годов многие стажеры стали членами подпольных ячеек запрещенной коммунистической партии или посещали коммунистические собрания. Резкий рост безработицы в Польше после краха мировой экономики усилил антисемитскую деятельность фашистских групп правого крыла. Молодые стажеры видели в международном коммунизме с его призывом к братству, не признающему никаких религиозных различий, решение всех своих проблем. Они тайком давали коммунистические брошюры детям, и те прятали их под подушку. Когда учителя пожаловались Стефе, что дети притаскивают в школу политические памфлеты, и она, и Корчак испугались, что интернат закроют, если кто-нибудь донесет, что там ведется коммунистическая пропаганда.

Ища козла отпущения за разгул преступности и проституции, рожденных нищетой, и побаиваясь слабого, но громогласного коммунистического движения, правительство с подозрением смотрело на не имеющих корней юношей и девушек, выходивших из приютов. Для противодействия влиянию радикалов оно организовывало бригады сирот-добровольцев, которым предлагалось вернуться в свои прежние заведения и внушать подрастающему поколению благонамеренные идеалы. Беда этого плана заключалась в том, что «Кружки бывших сирот», как их называли, чаще использовали свое положение для распространения крамольных политических идей, уничтожить которые хотело правительство.

Коммунистические агитаторы в «Кружке бывших сирот», вернувшиеся на Крохмальную безработными и озлобленными, подбивали стажеров-коммунистов поговорить откровеннее с Корчаком, которому они приклеили ярлык «наивного гуманиста» и даже «врага народа».

«Я чувствовал, что он типичный буржуазный воспитатель и растит хороших, но слабых людей, – вспоминает Болек Друкер, который поступил в бурсу больше из нужды в жилье, чем из интереса к педагогике. – В те дни мне было яснее, что именно я ненавижу, чем что люблю. Я был против капитализма и за культуру, которая служит массам. И я верил, что во имя нашей идеи мы должны быть воинственными и беспощадными».

Когда один стажер напрямую спросил Корчака, почему он не сочувствует коммунистической партии, Корчак ответил: «Идею я уважаю, но ее можно уподобить дождевой воде. Когда она стекает по водостоку реальности, то загрязняется». Он был более резок со стажером, который рекомендовал ему почитать Карла Маркса: «Я читал его, когда вы еще не родились».

Иногда он пытался рассказывать им о собственной подпольной деятельности на рубеже веков и о том, как он разочаровался в идеологиях вообще, став свидетелем насилия в дни революций 1905 и 1917 годов. «В революциях, как и вообще в жизни, до вершины постоянно добираются умные и расчетливые, а наивных и доверчивых отбрасывают в сторону», – говорил он. Революционные программы не просто были «полны фарисейства до зевоты», они к тому же представляли собой «кровавые и трагические попытки изменить и перестроить общество – комбинацию безумия, насилия и дерзости, за которыми крылось неописуемое пренебрежение человеческим достоинством».

Он не собирался изменять чьи-либо точки зрения, неколебимо веря, что человек должен учиться на собственном опыте и доверять только собственному восприятию. Но Корчак не мог промолчать первого мая 1931 года, когда бывшие сироты убедили стажеров выйти на демонстрацию вместе с ними и другими коммунистами под знаменем только что организованного профсоюза учителей. В этот вечер он попросил стажеров в первую очередь хранить верность приюту, то есть своей политической деятельностью не подвергать его опасности. Когда стажеры объявили, что профсоюз требует восьмичасового рабочего дня во всех летних лагерях, Корчак невозмутимо ответил, что, даже будь у них право предъявлять подобное требование, а его у них нет, поскольку они заработной платы не получают, – забастовка по своей идее противопоказана призванию учителя. Стефа была менее сдержанной: «Да как вы смеете предлагать короткий рабочий день, когда в сиротских приютах учителя работали по четырнадцать часов в день и больше и не жаловались!»

Надеясь смягчить напряженность в приюте, Максимилиан Коген, тогдашний президент Общества помощи сиротам, собрал бывших сирот, стажеров и администрацию для обсуждения споров. Корчак пришел на собрание, все еще плохо себя чувствуя после воспаления носоглотки и повторного воспаления глаз. Его удручало, что часть бывших сирот, причем его любимцев, возглавляет озлобленный парень, который однажды получил в суде равных статью 1000-ю.

Один за другим поднимались обвинители Корчака и излагали свои претензии: он превратил приют в подобие научной лаборатории, а не родного дома; он взвешивает и измеряет детей, будто морских свинок; он утрачивает всякий интерес к воспитанникам, едва они покидают интернат; он не обеспечил их навыками, которые помогли бы им найти ремесло или профессию, чтобы устроиться во внешнем мире.

Корчак встал и начал свою защиту по всем пунктам. «Совершенно верно, это и научное учреждение, а не только воспитательное, – начал он. – Но я полагал, что наши диаграммы роста и веса послужат руководством для других сиротских приютов. Если их данные разойдутся с нашими, они могут обнаружить, что детей в них кормят неправильно, что температура в спальнях слишком низкая или слишком высокая и что там не хватает свежего воздуха. А что до подготовки детей к ремеслу или профессии, то мне казалось, что за те несколько лет, что они остаются у нас, для них важнее научиться, как жить, а не приобретать те или иные рабочие навыки».

Когда бывшие сироты попытались его перебить, он перешел в наступление: «Вы считаете, что мы поступали неправильно, беря маленькие хиреющие ростки и ухаживая за ними, пока они не становились сильными и здоровыми, пусть даже мы сами при этом учились и допускали ошибки? Очень просто выискивать недостатки, но человек, который находится в мире со своей совестью, не винит учителей или родителей за тяготы жизни. Несправедливо нападать на мою систему в то время, когда даже высококвалифицированные рабочие не могут найти работу».

Большинство стажеров и бывших сирот признали его аргументы, и только несколько самых упорных роптали, что он не принял их критику всерьез и разговаривал с ними, будто с детьми. Вечер завершился на жесткой ноте, так как президент Общества помощи сиротам занял непримиримую позицию. Он напомнил тем, кто был связан с коммунистической партией, что они еще слишком молоды, чтобы управлять страной, и что пока еще за управление приютом отвечает Общество.

Вскоре после этого Корчак, красный, весь дрожа, постучался в квартиру Игоря Неверли. Неверли к этому времени женился на Баше, стажерке, выросшей в еврейском интернате. Он подумал, что Корчак получил какие-то плохие известия из Парижа от своей сестры. Только выпив кофе, Корчак собрался с силами и рассказал им, что произошло. Днем, когда он читал лекцию в Педагогическом институте, один из его бывших стажеров вскочил и принялся его обличать. Корчак с кафедры попытался его урезонить, но молодой человек продолжал кричать слушателям, что Корчак опасен и детей необходимо оградить от его влияния. Неверли никогда не видел Корчака таким расстроенным.

Однако Корчак был не из тех, кто держит свои обиды при себе. Он посмеивался над своими критиками: «На каком фонарном столбе вы повесите меня после революции?» Он даже устроил показательный процесс, в котором играл роль трех деятелей компартии, которые прежде были стажерами Януша Корчака, а теперь получили задание судить его политически. Каждый написал поперек его досье «ВИНОВЕН». Первый, опасаясь, как бы не открылось, что он стажировался в приюте Корчака, второй – когда крепко выпил, а третий, потому что уверовал, будто Корчак – реакционер и контрреволюционер.

Несмотря на разногласия со своими коммунистическими стажерами, Корчак снабдил Болека Друкера и других рекомендательными письмами, когда они оставили интернат, чтобы поискать работу. Известно также, что Стефа носила передачи девушкам, когда их бросили в тюрьму за политическую деятельность. Быть может, в качестве ответа на их упреки и критику его методов Корчак опубликовал сведения о детях, вышедших из его приюта за прошедшие двадцать лет и один год. Указав род их занятий и назвав страны, куда некоторые эмигрировали – Аргентина, Бразилия, Канада, США, Китай, Англия, Франция, Бельгия, Испания и Палестина, – свое сообщение он заключил так: «Я, к сожалению, не могу умолчать, что из всех этих детей трое были осуждены за воровство, двое стали нищими, а две девочки – проститутками». (Он не упомянул, что одна из этих проституток как-то пристала к нему на улице и только тогда его узнала.)

Скептическое отношение Корчака к сионизму восходило ко времени его занятий на медицинском факультете. Когда он путешествовал по Швейцарии в 1899 году и писал путевые очерки, то «по воле случая» попал на заседание Третьего сионистского конгресса в Базеле, делегатом которого был один из его друзей. Атмосфера там показалась ему «буржуазной», писал он, а сама попытка разрешения проблемы восточноевропейских евреев в пустынях Ближнего Востока абсолютно утопической. Ему внушали отвращение напыщенные речи на конгрессе – слушая их, он понял, что единственный язык, который ему интересен, это язык Детей.

Когда его пригласили на конференцию Еврейского фонда в Варшаве в 1925 году, он отказался по тем же причинам, хотя в своем письме и признал, что творится «нечто великое, очень мужественное и очень трудное». Он настаивал, чтобы устроители взвесили, является ли их план «возвращением или бегством», рожден ли он «горестным прошлым или же стремлением к будущему». Как человека, «который идет своим одиноким путем», пропаганда сионистов его оскорбляла, хотя он и понимал, что она необходима для достижения их цели.

Конференцию он бойкотировал, однако согласился подписать призыв Еврейского национального фонда к евреям пожертвовать однодневным заработком в знак солидарности «со своими братьями, созидающими еврейскую землю». Тем не менее в письме к другу в Палестину Корчак сохранял свою позицию гражданина Вселенной: «Проблема ЧЕЛОВЕКА, его прошлого и будущего на земле в какой-то мере заслоняет для меня проблему ЕВРЕЯ». Христиане и евреи – «дети одного Бога». В Палестине, как и в Польше, «благороднейшие намерения» растаптывались ненавистью и расовой враждой (он имел в виду конфликты с арабами). Такова человеческая натура. И, как всегда, следовал его вопрос: почему?

Некоторые стажеры Корчака присоединились к Хашомер Хацаир, левому крылу сионистской организации, которое готовило молодежь для эмиграции в Палестину. Девятнадцатилетний Моше Церталь, занимавшийся приглашением гостей, которые согласились бы выступить, крайне нервничал, шагая в тусклом свете фонарей по булыжнику Крохмальной улицы, чтобы попросить Януша Корчака провести беседу с их группой на тему воспитания. «Я не мог поверить, – вспоминает Церталь, – что этот человек в простом халате поверх рабочей одежды действительно великий доктор Корчак. Он больше

походил на монаха».

Сдержанность Корчака с оттенком его обычной подозрительности по отношению к незнакомым людям отнюдь не успокоила Церталя.

– Прочесть лекцию вашей группе? Нет. Невозможно. Вам совершенно не нужно то, что я могу вам сказать. – Молодой человек так и не понял, говорил ли доктор серьезно или шутил, когда тот добавил: – Вы ведь знаете больше меня.

Однако Корчак, по своему обыкновению, оставил дверь

открытой, проверяя искренность своего просителя:

– Если захотите прийти утром в субботу на чтение приютской газеты, то милости просим.

Церталь был не первым, кто обнаружил, что путь к Корчаку лежит через его детей. Побывав на нескольких субботних чтениях, он собрался с духом и спросил Корчака, нельзя ли некоторым сиротам присоединиться к ежегодной вылазке «юных пионеров» за город на пароходе в весенний праздник Лаг ба-омер, отмечаемый ночевкой на природе у костров. Доктор не только дал разрешение, но и сам прибыл с детьми на пристань. Церталь помнит, что «выглядел он очень внушительно в черной широкополой шляпе, круглых очках и с неизменной сигаретой во рту. Он выглядел воплощением интеллигента, причем подлинного польского интеллигента начала века».

Организаторы сделали все, чтобы сироты чувствовали себя хорошо среди сотен других еврейских детей, собранных со всей Варшавы для этой суточной вылазки на природу. Им поручили нести палатки и выдали мешочки риса, которые они положили в свои рюкзаки. Корчак стоял в стороне, но его проницательные глаза внимательно следили за тем, как дети с тяжелыми рюкзаками и палатками прыгали с набережной Вислы на узкий трап парохода. На борт он взошел последним. Когда двое пьяных поляков, пошатываясь, вышли на пристань и начали цепляться к детям, Корчак заговорил с ними спокойно, на том же грубом польском жаргоне. Пьяницы присмирели и ушли.

На обратном пути Церталь заметил перемену в детях Корчака. «Особая печать», общий признак сирот – бледные лица, коротко остриженные волосы, поношенная одежда перестали быть заметными. Держались они гордо и прямо, их одежду украшали сорванные цветы, щеки порозовели, они улыбались.

Дети захватили с собой в приют бело-голубые флажки пионеров вдобавок к светским песням на иврите о социальных несправедливостях, которые успели выучить. И еще они принесли с собой мечту о древней родине. Вскоре на доске объявлений появилась карта Палестины, а в столовой два стола были отведены для желающих говорить на иврите.

Эта праздничная вылазка произвела на Корчака такое впечатление, что он всем и каждому высказывал пожелание, чтобы в них могли участвовать дети всех конфессий. Вскоре после этого он согласился – как личное одолжение Церталю, успевшему стать проверенным другом, – поговорить с группой родителей, которые опасались разрешить своим детям стать «Сынами пустыни». Не знавший, чего ожидать, Церталь был поражен, услышав волнующую и на редкость оригинальную речь о важности этого молодежного движения из уст человека, «который никак в нем не участвовал».

В июне 1929 года умер Исаак Элиасберг, который двадцать лет без устали поддерживал приют на плаву. В дни его болезни Корчак сидел возле его постели, рассказывая всякие забавные истории про сирот. В речи у могилы друга Корчак назвал его «энтузиастом, исполненным ответственности», человеком, который жил не ради себя, а ради других.

Два года спустя, в 1931 году, Якуб Морткович, издатель Корчака, покончил с собой в своей варшавской квартире. Он только что вернулся с международной книжной ярмарки в Париже, угнетаемый мыслями о спаде в издательском деле и своих растущих долгах. Всегда психически неустойчивый, он заперся в спальне и пустил себе пулю в лоб. В течение мрачного периода между утратами двух своих ближайших друзей, когда всемирный экономический кризис поставил Польшу на грань экономического и политического краха, Корчак начал работу над своей второй и последней пьесой «Сенат сумасшедших», действие которой развертывалось в доме для умалишенных.

Первая пьеса «Каким путем?» была рождена раздумьями над болезнью его отца, а теперь Корчак использовал сумасшедший дом как метафору самого общества. Он вновь взялся за свои старые темы – безумие индивидуальное и всемирное, борьба человека за веру и разум и ребенок, как избранный Богом спаситель. Однако на этот раз драматург контролировал безумие. Не только директором сумасшедшего дома он сделал хорошего доктора, подозрительно напоминающего его самого, но вдобавок воскресил и излечил своего отца: в начале пьесы тот добровольно вернулся, чтобы заняться столярным делом, и привел с собой сына Янека, который захватил свои кубики.

Этот демократический сумасшедший дом, сходный по духу с детской республикой, имеет собственных полицейских, а также парламент, который собирается, чтобы судить человечество. Кто безумен? – спрашивает пьеса. Пациенты внутри – владелец ресторана, который подмешивает в каждое блюдо слабительное, гомосексуалист, считающий, что люди должны получать разрешение для произведения на свет потомства, неудавшийся убийца, выстреливший в женщину за то, что она нагрубила ему в трамвае, Грустный Монах, всю ночь, подобно Иакову, боровшийся с таинственным незнакомцем, садист-полковник с его постоянным призывом «Ломай и жги!» – или же те, кто снаружи?

Словно бы Пиранделло спрашивает, что есть иллюзия и что реальность? Но это и голос драматурга, который так и не смирился с тем, что его покинул безумный отец. «Каждый сумасшедший – это просто притворщик, который не сумел справиться со своими обязанностями и избрал самый легкий выход из положения», – говорит торговец-еврей. И другой персонаж: «Сумасшествие – одна из многих личин, которые носят люди в жизни. Так Гамлет носит маску безумца». И третий – показывающий, что драматург все еще боится, не унаследовал ли он болезнь отца: «Сошедший с ума, по крайней мере, обретает спокойствие. Ему уже не надо бояться, что он лишится рассудка».

А где же Бог в этом сумасшедшем мире? Быть может, он почувствовал себя ненужным и бежал? Идея Бога, бегущего от человеческой глупости, созревала в сознании драматурга, пока не обрела форму пролога в стиле забавной хасидской притчи. Грустный Монах (очень напоминающий Грустного Короля) выходит на авансцену, чтобы рассказать маленькому Янеку о том времени, когда Бог пытался удалиться от мира. Люди так отчаянно хотели разыскать Его, что поместили объявления в газетах, предлагая награду за информацию о Его местопребывании. Ни отпечатков пальцев, ни фотографий, только слухи. Видели, как Он кормил птиц, слышали, как Он говорил с проститутками. Когда наконец маленькая девочка отыскала Его в гнезде жаворонка, Бог согласился появиться в святилище из мрамора и золота, воздвигнутом для Него. Он позволил облачить Себя в горностаевую мантию и согласился прокатиться под триумфальными арками в открытом экипаже, запряженном четырьмя белыми конями, дабы все могли увидеть Его. Один раз Он остановил свой экипаж перед старухой по имени Веpa, которая стояла прижатая к стене вместе со слепыми Правосудием и Надеждой, бормоча: «Я сподобилась дожить и узреть Его». Он словно бы привстал, но только помахал рукой и снова откинулся на подушки сиденья. Процессия имела большой успех – всего лишь несколько краж, да двое-трое в толпе упали без чувств. Долго ожидаемая речь Бога в святилище имела достоинство краткости: «Любите друг друга, дети мои!» Однако высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел счел ее туманной и неясной. В ту же ночь Бог встал со Своего трона, вздохнул, сбросил Свою тяжелую горностаевую мантию и ускользнул в боковую дверь. Скандал! Столько денег, столько усилий – и все зря! Охота началась вновь. На этот раз Бог превратился в черничину, чтобы вздремнуть, сидел в фургоне, болтая с возчиком-евреем, прокатился по полю на полевой мыши, поплакал на бойне и укрылся в чашечке ландыша. Агент разведки узнал Его, когда Он стоял у изгороди и смотрел на играющих детей. Но тут Бог воспарил ввысь и рассыпался ливнем жемчужин, которые проникли в сердца детей.

Когда актер Стефан Ярач, тогдашний польский Лоренс Оливье, прослушал чтение этой пьесы в доме известной актрисы, он сразу же представил себя в роли Грустного Монаха. Первая читка проводилась в «Атенеуме», театре Ярача вблизи Вислы и неподалеку от Старого города. Финансировавшийся профсоюзом железнодорожников, театр специализировался на спектаклях с социальным звучанием. Корчак сидел за большим круглым столом вместе с актерами и читал все роли негромким голосом без всякого выражения, прикуривая одну сигарету от другой.

«Мы все удивились, увидев Корчака в поношенном пиджаке и высоких рабочих сапогах, – вспоминает Генрик Шлетинский, один из актеров. – Даже очки у него были в дешевой круглой металлической оправе. Когда он их снял, я заметил, какие у него покрасневшие глаза – как будто он постоянно недосыпал. После чтения, во время обсуждения пьесы, Корчак сказал нам, что среди людей интересны только дети и сумасшедшие. Когда он встал, прощаясь, в руке у него уже была новая сигарета».

Почти все актеры последовали совету Корчака и посетили сумасшедший дом в Твурках. Когда они приехали, пациенты были в саду. Один стоял неподвижно, как статуя, раскинув руки; другой, тринадцатилетний мальчик, сидел, как каменный, повернув голову вбок. Стефана Ярача вид настоящих сумасшедших настолько расстроил, что в поезде, возвращаясь в Варшаву, он все время молчал. Однако никто из них не знал, что там провел конец жизни отец Корчака.

Репетиции начинались в одиннадцать часов вечера, когда кончался спектакль и сцена освобождалась от декораций. Юзеф Бальчерак вспоминает, как сидел полтора часа с лишним рядом с Корчаком в ожидании Стефана Ярача – выпивохи и донжуана, – пока тот наконец не вышел на сцену, слегка пошатываясь. Корчак ушел в два часа ночи – ему предстояло встать раньше сирот, но Бальчерак, никогда раньше репетиций не видевший, досидел до четырех.

На премьере – первого октября 1931 года – Корчак сидел с Игорем Неверли в заднем ряду балкона, чтобы лучше наблюдать за зрителями. Декорация была проста: большой глобус из папье-маше под часами с одной стрелкой в виде меча. Пьеса получилась статичной, несмотря на выходки и остроумие сумасшедших, но все, знавшие Корчака, легко узнали его в отчаявшемся Грустном Монахе, когда Ярач вышел на авансцену благословить и простить человечество. «Друзья, далекие и близкие, известные и неведомые, родственники, братья, сестры, слабые, опечаленные, голодные и жаждущие, вы впадали в ошибки, но не грешили. Вы не знали, как можно поступить по-другому, но вы не сбились со стези. Я возлагаю свою теплую руку на ваши усталые головы».

Когда занавес упал, раздались крики: «Автора! Автора!» Корчак неохотно спустился с балкона на сцену и поклонился вместе с Ярачем и остальными участниками спектакля. В зрительном зале собралось много представителей варшавской интеллигенции, чтобы поддержать театральный Дебют Корчака. Но, вопреки теплому приему, отклики рецензентов были двояки, и большинство предпочло пролог самой пьесе.

Антоний Слонимский, поэт и самый влиятельный тогдашний театральный критик, чья семья приняла католическую веру, писал: «Перед нами прекрасная театральная труппа – «Атенеум», чудесный актер – Ярач и обаятельный автор – Корчак. Однако вместе они сотворили неудачную мешанину. Корчак хочет разрешить все тяжелейшие проблемы современного мира за два часа болтовни. Он много говорит о Боге, но никому не известно, христианский ли это Бог, языческий или еврейский».

Другой критик, сравнивая пьесу с произведениями известнейших польских драматургов Зигмунта Красиньского и Станислава Игнацы Виткевича, назвал персонажи философствующими умалишенными в космических муках, людьми, которые приняли бремя безумия, чтобы спасти миллионы своих собратьев… «Если бы этих умалишенных удалось принудить к поступкам, заставить их хоть что-нибудь делать, могла бы получиться интересная современная пьеса». Правый критик, всегда готовый обрушиться на еврейского драматурга, посетовал: «Януш Корчак (Гольдшмидт) утверждает, будто большинство сумасшедших смеются над нашим обществом. Он критикует армию и занимает антиправительственную позицию».

Варшава, которую ее жители считали «смеющимся городом», не была склонна к тому, чтобы ее развлекали философствующие сумасшедшие. Спектакль был снят с репертуара после пятьдесят первого представления и совсем недолго продержался во Львове. Когда в газетном интервью Корчака спросили, намерен ли он напечатать свою пьесу, он ответил, что считает ее незавершенным наброском и надеется еще поработать над ней. Но Игорь Неверли вспоминает, что Корчак был очень удручен невосприимчивостью к его идеям. Только много позже стало ясно, что сумасшедший дом отражал мир, каким он был перед Второй мировой войной, а полковник, который требовал сжигать книги и без всякой пощады вешать всех изобретателей, идеалистов, евреев и парламентариев, сильно напоминал сумасшедшего, который написал «Майн кампф».

Если создание «Сената сумасшедших» было способом привести в порядок вырвавшуюся из-под контроля Вселенную, то «Правила жизни», которые Корчак писал одновременно, должны были снабдить подростков способом, как упорядочить свой собственный мир. Написанная второпях («Я бы разорвал рукопись, если бы хоть на секунду от нее оторвался»), книга предлагает советы, как разбираться с противоречивыми указаниями, которые получаешь от родителей, учителей, братьев, сестер и друзей. Идею книги ему подсказало письмо от мальчика, в котором говорилось: «Ребята вроде меня чувствуют себя озлобленными и несчастными, потому что мы не знаем правила жизни».

Заголовок, вероятно, был вдохновлен «Правилами жизни» Льва Толстого. Однако содержание кажется порождением книги, которую Корчак только что кончил, – «Право ребенка на уважение», где он объяснял: «Ребенка следует воспринимать как иностранца, не понимающего язык объяснений к городскому плану, не имеющего представления о законах и обычаях. Иногда ему нравится знакомиться с достопримечательностями без гида, и когда он сталкивается с затруднениями, то задает вопросы, чтобы получить информацию и совет. Ему необходим гид, который будет отвечать на вопросы вежливо и обстоятельно».

Вот он и создавал такого гида. Доверяйте собственному восприятию, говорит он своим юным читателям. «Каждый человек несет в себе целый мир, и всякая вещь существует двояко: во-первых, такой, какая она есть, а во-вторых, такой, какой человек ее воспринимает с помощью глаз и других органов чувств».

Вы должны мечтать по-своему, но и быть готовыми принять жизнь такой, какая она есть. «Один день бывает счастливым, а другой – грустным. Иногда тебе все удается, а иногда – нет. Иногда светит солнце, а иногда идет дождь. Что тут можно сделать?»

И следовательно, каковы же правила жизни? – задает он вопрос. Каждый человек должен найти их для себя сам. Секрет в том, чтобы не опускать рук из-за ошибок и быть честным. «Люди особенно любят того, кто искренен, ищет справедливости и считается с другими».

Несколько лет спустя Корчак опубликовал еще одну книгу Для детей – приключенчески-плутовскую историю «Волшебник Кайтус». Он посвятил ее озорным мальчишкам, которым трудно самим исправиться. «Жизнь подобна странному сну, – объяснил им Корчак. – Но для тех, кто обладает силой воли и хочет помогать другим, сон этот может стать прекрасным, даже если путь к цели извилист, а твои мысли неясны».

Кайтус – один из тех неуемных мальчишек, к которым Корчак особенно благоволил. Внезапно обнаружив в себе дар волшебства, он творит хаос, заставляя людей ходить спиной вперед, переводя часы, устраивая трамвайные заторы. Ему приходится выдержать много испытаний, прежде чем он выучивается употреблять свой дар разумно. Наихудшее испытание – заключение в башне замка злого колдуна. Кто-то из сирот, на которых Корчак проверял эту главу, ухватил его за руку и закричал:

– Это ужасно!

– Но сказки о колдунах всегда страшные, – успокоил его Корчак.

– Да, но это совсем другое, – сказал мальчик с содроганием.

А ночью мальчика мучили кошмары, и Корчак вычеркнул все, что его напугало. Книга вышла с пробелами на многих страницах этой главы и с объяснением, почему страшные места были изъяты.

Испытания Кайтуса не кончаются, когда ему удается спастись из замка колдуна: он вынужден превратиться в собаку, чтобы научиться смирению. Когда он становится достойным вновь обрести человеческий облик, ему приходится стать свидетелем людских страданий в больницах и тюрьмах Китая и Африки. На пути в Край Эскимосов Кайтус слышит голос из могилы бесстрашного героя: «Будь дисциплинирован, будь мужественным!» И он клянется: «Я буду!»

Кайтус был последним польским мальчиком, сотворенным воображением Корчака, – героем, который должен научиться мечтать смело, но не безумно. После этого будут только польско-еврейские мальчики – вроде Гершкеле в «Трех путешествиях Гершкеле», которые мечтают о Земле обетованной.