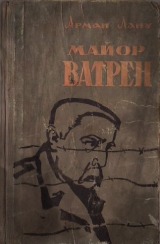

Текст книги "Майор Ватрен"

Автор книги: Арман Лану

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)

Когда я думаю о тебе, я стараюсь надеяться, что у вас будет больше порядка; уж если вам приходится (увы!) там оставаться, возможно, вам удастся защитить себя и не быть убитыми.

Возможно… возможно… защитить себя… – каждое слово ранило. Сдержанность выражений Анни только усиливала горечь ее слов. На расстоянии пятисот километров Франсуа глубже чем когда-либо проник в душу Анни, которую он по-своему любил и до сих пор не понимал. Он почувствовал тревогу и любовь в ее письме, он вспомнил смятение, в котором она тогда внезапно уехала, она, созданная для того, чтобы давать жизнь, а не изображать героических матерей.

Он явственно услышал насмешливый голос Дюрру, как будто Эль-Медико находился рядом с ним: «Такая переписка – тонизирующее средство, не правда ли, Субей?» – «Заткнись, Дюрру, а если тебе здесь не нравится, можешь вернуться в Гернику»[15]15

Герника – испанский город, уничтоженный фашистской авиацией в 1937 году.

[Закрыть]. Этот воображаемый ответ был нелепым – ведь и сам Франсуа одно время хотел быть в Гернике, вместе с ее жертвами. Он, пацифист и антимилитарист, уже со времен гражданской войны в Испании безотчетно приобщился к тому подспудному общественному настроению, которое еще более усилилось в эту войну. Понадобилась накоплявшаяся месяцами усталость, упадок воли и потрясение, вызванное предстоящим расстрелом, чтобы он наконец оказался лицом к лицу с самим собой и со всей бездной противоречий, так хорошо подмеченных в нем капитаном Бертюолем.

Тоска теснилась в груди, где-то между диафрагмой и горлом, там, где темнели вьющиеся волосы. Франсуа с силой, как спортсмен, выдохнул воздух открытым ртом. «Мне ни за что не заснуть сегодня! А если я не засну, что будет со мной завтра, когда придет приказ выступать? „Не быть убитыми“, еще бы, Анни, дорогая».

Впервые он подумал, что может больше не увидеть ее. «Жребий уже брошен и для Анни, и для майора, и для Ванэнакера, и для моей матери, и для ожидающего смерти человека, имени которого я не знаю». Рука, державшая письмо, дрожала. Он резко повернулся, оперся на локоть и положил письмо на пахнущую речной свежестью простыню. Буквы перестали прыгать.

Твои солдаты, вероятно, тревожатся о близких.

Он не выдержал и всхлипнул без слез. Она подумала о них! Ты молодец, Анни, ты просто ка высоте. Как обидно, что… Он опять отвлекся. Надо все время следить за собой, не терять собранности.

Но, может быть, их семьи успели выехать. Передай им, что в Париже множество организаций занимается эвакуацией граждан.

Ты молодец, Анни, но ты нелогично рассуждаешь. Ты же сама уезжаешь! Как же ты советуешь людям остаться в Париже, когда чиновники удирают оттуда? Ты, впрочем, никогда не отличалась логичностью, Анни! Ну, ты же знаешь, Франсуа, женщины непоследовательны, не будем возвращаться к этому. Мне известно, что из Лилля, из Камбре, из Сен-Кантена и их окрестностей… из департамента Соммы и т. д. (О, это «и т. д.»!) людей вывозили в различные области Франции… Это уже что-то новое! Конечно, многих отправили далеко, но все же, может быть (Ах, все эти «может быть!»), их письма дойдут. Если мне встретятся в газете адреса эвакопунктов, я пришлю их тебе. Бедняжка! Жребий брошен! Ты покидаешь Париж, а я – Лотарингию. Между нами говоря, я знаю, куда мы идем. Один парень из нашей дивизии сказал, что мы идем в Шампань, в Реймс. Чтобы заткнуть прореху!

Здесь на улицах уже можно видеть этих несчастных. Все это грустно, а от их рассказов просто приходишь в отчаянье. Я стараюсь держать себя в руках, как ты просил.

Нет, Анни, я не просил тебя держать себя в руках, я просил тебя собрать все силы и выдержать все. Это больше.

Вчера вечером мне сообщили, что я должна выехать на Бордо. (Не «на», а «в», машинально отметил он и тут же усмехнулся: ах ты, учителишка!) Не знаю, найду ли я сразу, где остановиться, но поскольку я одна и еду первая, то я, конечно, устроюсь. А главное, все это не имеет никакого значения по сравнению с новостями, которые мы узнаем каждый день.

Итак, 22 мая в Париже Анни уже знала, что бои идут в Лилле, в Камбре, в Сен-Кантене, а он не знал об этом до 27-го. Бои происходили в домах тех самых солдат, которые пришли с передовых позиций в Лотарингии! А тут еще англичане улепетывают! Батальон как раз сегодня встретил идущую навстречу шотландскую дивизию. Или это было вчера? Да, вчера. Вчера, переходящее прямо в завтра…

Франсуа провел рукой по влажному лбу. То ли в комнате слишком душно, то ли у него жар? Кажется, ему не заснуть. Он положил письмо на подушку и лег на живот. Вся кровать была влажной.

Я хотела бы сейчас быть механиком. Мне нужно работать руками, иначе мне кажется, что я не приношу пользы. Я делаю все, что могу, но ведь это только бумаги, бумаги, бумаги. Если я выеду завтра, я немедленно пошлю тебе адрес фирмы. Я не делаю этого сегодня, потому что ни в чем нет уверенности – все может измениться за какие-нибудь полчаса. Я тебе напишу перед самым отходом поезда. Жаль только, что это задержит нашу переписку. Я так жду вестей от тебя.

Крепко целую тебя, мой любимый.Анни.

Все ее письма обрывались так внезапно. Она никогда не была ни страстной, ни пылкой, ни чувственной, только нежной. «В нежности была вся прелесть нашей любви, Анни». Он вдруг заметил, что подумал об этом в прошедшем времени.

В письме была приписка:

Если я уеду завтра, то конечно не успею съездить в Ланьи, и это огорчает меня. Представляю себе, как тревожатся и нервничают твоя мать и бабушка. Тебе не следовало оставлять их там.

После «там» стояла сначала точка, которую она потом превратила в запятую, и на оставшемся месте мелким почерком добавила: впрочем, может быть, я беспокоюсь по собственной глупости.

На этот раз ее мысль была вполне ясна: Анни опасалась, что немцы будут в Париже в самое ближайшее время. На первой странице были приписаны наискось еще несколько строк:

В воскресенье я ездила на велосипеде в Бийянкур. Я добралась до самого Шату. На берегу был открыт кабачок, и в нем танцевали. И никто вокруг не удивлялся. А я поехала домой, чтоб выплакаться.

Ну конечно, люди танцуют. А ты что думал, Франсуа! Вдруг он резким порывистым движением перевернулся на спину. «Мать и бабушка… Боже мой, что же делать? Они не в состоянии сами переехать: бабушка сильно сдала, а мать почти слепая».

Субейрак ворочался на кровати, ему казалось, что он уже не сможет заснуть. Он поднялся, пошел в ванную и встал под холодный душ. Голова его раскалывалась от мучительных мыслей. Когда он возвращался к постели, в колене что-то болезненно хрустнуло. Он еле удержался от крика, упал и с трудом поднялся. Растяжение. Возможно, это от холодного душа. Франсуа потушил свет, раздвинул шторы, открыл окно и ставни. Он почувствовал, как ночная прохлада освежает его обнаженную грудь.

Анни. Он не шевелился, стоя голым у окна перед этим прекрасным и равнодушным миром. Уже два года Анни была его любовницей. Когда объявили войну, Франсуа в Коллиуре предложил Анни пожениться. «Нет, – сказала она. – Я очень люблю тебя, Франсуа, но я не могу. С моей стороны было бы нехорошо принять предложение, вызванное войной». После январского отпуска он часто спрашивал себя, был ли ее отказ вызван великодушными побуждениями или в нем сказалось более или менее сознательное нежелание женщины связать себя. С тех пор между ними так и осталась неясность! Редкие письма недостаточно питали их любовь, а между тем, это была настоящая любовь, а не просто страсть – тот самообман, которому так безрассудно предаются мужчины и женщины, хотя страсть так же иллюзорна и неуловима, как зеленый луч.

До войны и он и Анни одинаково увлекались идеей всеобщей свободы, одинаково возмущались эксплуатацией человека человеком. С тех пор Анни так и осталась противником власть имущих, парламентариев, эксплуататоров и военной касты. Это органически вытекало из женского начала ее натуры: созданная, чтобы давать жизнь, она ни на одно мгновенье не допускала мысли об ее уничтожении. Франсуа же изменился и сам понимал это. Капитан Бертюоль тонко подметил, что из пацифиста Субейрака получился прекрасный офицер, и это противоречие постоянно терзало Франсуа.

Как ни странно, но так оно и было: причины войны казались Субейраку бессмысленными, его отталкивали полные ненависти высказывания Ватрена или Эль-Медико о «бошах», столь похожие, несмотря на коренное различие их взглядов. Но Субейрак не пошел вниз по течению и остался самим собой.

Он невольно вздрогнул при мысли, что, кажется, полюбил свое новое ремесло и что в письме Анни его больше всего тронуло ее братское сочувствие солдатам. Он размышлял медлительно и с усилием, словно ребенок над трудной задачей: поскольку война уже идет, надо либо дезертировать, либо воевать. «Я не дезертировал, следовательно приходится воевать». В повседневных делах бравого батальона, среди этих простых людей, Франсуа нашел противоядие против тех послевоенных настроений, которые он так ненавидел. В мае 1940 года еще говорили о «довоенном времени». Да, он ненавидел весь этот «довоенный дух», выразившийся в словах песенки: «Развлекайтесь, плюйте на все, берите от жизни только удовольствия». Эта песня позорным пятном клеймила целую навсегда ушедшую эпоху. Однако она ушла в прошлое только для него и для тех тысяч людей, которые, подобно ему, воевали. Но в тылу она все еще продолжалась, и об этом со всем простодушием говорило письмо Анни.

Он вспомнил день, когда он впервые столкнулся с войной. Это произошло в ОП-3 в секторе Киршвейлера. Франсуа командовал этим опорным пунктом, расположенным у самой линии фронта, против небольшого разрушенного городка. Из этого городка на них летели немецкие мины, «чемоданы», как их называли ветераны 14-го года. Они летят ужасающе медленно, и когда вы находитесь на пути их полета, вы видите, как к вам приближается смерть. Батальон был послан сменить каталонцев. Один сержант из Арль-сюр-Тек целые дни лепил из глины святых, эдаких толстых угодничков. Пока происходила смена постов, Субейрак и каталонец закусывали вместе, и парень показывал ему свои фигурки, имевшие архаический вид. «Вот святой Ферреоль, а вот святая Маргарита, а это – божья матерь Утешительница. Я их оставляю вам в наследство». И уходя, он добавил вполголоса: «Вот еще что, бедняга. Видите вон тот разрушенный дом? Позавчера там убило миной трех моих людей. Может, и не стоило вам говорить, но это место наводило ужас на солдат, и они наверняка рассказали о нем вашим». Они пожали друг другу руки. Франсуа долго задумчиво вглядывался в прекрасную суровую местность: подозрительные овраги, маленький городок, остроконечные ели, покрытые сверкающим на солнце снегом; пейзаж мог служить фоном для брейгелевского «Избиения младенцев». Франсуа решил покинуть КП каталонца и обосноваться в разрушенном доме.

Он вошел в него первый. За ним сразу вошел Пуавр. Подрывники с невиданным усердием вырыли и обшили досками убежище. Они начинали дорожить своим лейтенантом, своим «парижанином»! Здесь он встретил Рождество, прислушиваясь к доносившимся издалека звукам немецкой песни:

Несколько дней спустя они гранатами отбили немецкую атаку. Разумеется, такие эпизоды не могли не отразиться на его письмах, в которые он вкладывал свое ожесточение и бешенство против трусости, безразличия и легкомыслия «послевоенного духа», все еще процветавшего в тылу за их спиной. Но Анни не поняла этого! Она просила его бросить «глупое монтерланство»[17]17

Анри Монтерлан (р. 1896) – французский писатель, автор многих романов, прославляющих «сверхчеловеческие» свойства и права мужчин.

[Закрыть]. Франсуа писал ей с предельной искренностью: «На собственное мужество можно рассчитывать только тогда, когда можешь заразить им других», – но слова возлюбленного казались Анни дешевым пустословием.

А между тем, он честно и открыто ей признавался в своей борьбе со страхом, в своих долгих и мучительных стараниях понять подлинное значение слова «мужество», которое есть не что иное, как самообладание, позволяющее вести себя так, будто ты не боишься! Эти чувства, естественные в Эльзасе, в деморализованном затемненном Париже казались бахвальством, нелепым фанфаронством, которое к тому же не вязалось с успокоительным тоном военных сводок.

Разве им, в Париже, требовалось мужество? В декабре Анни по его просьбе прислала любительский снимок. Загорелая, красивая, смеющаяся, она сидела на террасе кафе с тремя сослуживцами; все трое моложе его, в изящных костюмах, с папиросами, все трое улыбаются. Франсуа возмутился, но Анни приписала его возмущение глупой ревности. С тех пор они стали плохо понимать друг друга.

Его до боли раздражало ее упорное, чисто женское желание вернуться к миру даже ценой повторения того, что было до сентября 1939 года. Она жаждала возврата к радостям жизни, к удобствам и удовольствиям, словно ничего не случилось, словно не было тяжелой зимы на передовых, словно три каталонца не превратились в кровавую мешанину в такой день, когда «на восточном фронте ничего существенного не произошло». Словно он сам не провел первую ночь в проклятом разрушенном доме, трясясь от страха, издеваясь над собой, добиваясь – и добившись! – сохранения своего достоинства. Словно двенадцать человек с грузовика, посланного в подкрепление и попавшего в засаду к немцам, не были перебиты гранатами, а целая треть отряда охотников не была уничтожена во время недавней вылазки, когда солдатам пришлось прыгать прямо на мины под ураганным артиллерийским огнем, – этот налет был совершен по приказу начальства и против воли командира отряда. Словно…

Жизнь не изменилась для Анни, она изменилась для него – вот и все. Это непонимание между ними завязалось таким сложным узлом, что даже когда он приехал в отпуск, им не удалось объясниться…

Об этом отпуске Франсуа не хотел вспоминать – так неудачно все сложилось. Он отошел от окна и пробормотал: «Я совсем измотался и, конечно, не смогу заснуть. Но к чему, к чему все это?»

Он ходил по комнате, пушистый мягкий ковер заглушал шаги и щекотал пятки. Каждое движение отдавалось болью в разодранном колене. Он ходил голый, и зеркала, дразнясь, отражали его тело в полутьме.

Половина второго ночи. Через три часа тридцать минут человека, запертого в бакалейной лавке – КП первой роты, не станет.

VI

Улица вела к центру деревни. Только шорохи ночи нарушали тишину: артиллеристы, вероятно, спали! В небе прожекторы ПВО раскрывали и закрывали свои электрические веера. Грозовые облака исчезли. Луна находилась почти в зените, и ее сверкающее отражение в Мозеле походило на золотое отверстие в водной глади. Субейрак бесшумно вышел из дома со странным ощущением, что законы тяготения нарушены, а сам он словно невесом и идти ему легко, несмотря на хромоту.

С восточной стороны села, там, откуда они вошли в Вольмеранж, быстро мелькнула тень человека. Франсуа не успел разглядеть, военный он или штатский. Франсуа шагал. Как это ни нелепо, но он все-таки решился пойти. Чтобы заручиться алиби, чтобы успокоиться, чтобы иметь оправдания перед майором Ватреном, если они вдруг встретятся, Франсуа сперва зашел в сарай, где ночевала третья рота.

Он прикрыл электрический фонарь рукой; окрашенный его кровью рубиновый луч освещал внутренность сарая. Солдаты спали вповалку на порубленной соломе, высыпавшейся через щели дощатых перегородок.

Темные одеяла напоминали о больнице для бедных. Лица солдат с отекшими веками, широко открытыми ртами были искажены сном до неузнаваемости. Некоторые вздрагивали во сне, другие лежали совершенно неподвижно. Как покойники. Франсуа содрогнулся при мысли, что эта гнусная работа могла выпасть на долю его роты. Он никак не мог избавиться от мысли о расстреле, поминутно рисовавшемся его воображению.

Он представлял его себе по картине Мане «Казнь императора Максимилиана». Мальчиком учишь историю, и обычно в начале года разглядываешь с товарищем новый учебник с хрустящими страницами и натыкаешься на картинку – смерть Максимилиана в Мексике. Затем вырастаешь, и вот немного спустя ты уже сам стоишь за кафедрой и рассказываешь ученикам о смерти Максимилиана. Круг как будто завершен. Но нет: время идет, и ты оказываешься одним из тех, кто расстреливает светлоголового императора, или свидетелем казни, или, как бедняга Пофиле, тем офицером, кто даст команду стрелять, или, наконец, самим осужденным. Картинка сошла со страниц книги, и она настигает тебя. Меняется только подпись под ней – вот и все: расстрел мятежника на восточном фронте в 40-м году. Мятежник…

В соседнем сарае отдыхал его взвод, его зебры. Капрал Луше снял свое пенсне и спал как ребенок, подложив обе руки под щеку. Верлом лежал навзничь и громко храпел. Даже во сне он походил на борова!

Винно-красный луч фонарика медленно скользил по лицам и телам. На мгновение он сверкнул, задержавшись на чем-то темно-синем с масляным блеском. Это был ручной пулемет, стоявший на столе. Рядом с ним валялся чехол. Субейрак с удивлением убедился, что, перед тем как лечь спать, пулеметчик смазал свое оружие.

Внезапно Субейрак остановился. В дверном проломе, за которым четко вырисовывалась деревня – синие и желтые пятна, перемешанные в лунном свете, – появилась огромная тень.

– Кто здесь? – спросила тень.

– Это я, лейтенант Субейрак.

– Ах, это вы, господин лейтенант!

Голос принадлежал его помощнику, кадровому старшему сержанту Буше. Субейрак знал своего помощника хуже, чем своих солдат, и не питал к нему симпатии. Он особенно не взлюбил его после бомбежки в Вороньем лесу, когда Буше мертвенно бледный вылезал из убежища минут через десять после отбоя. Слащавый, заискивающий голос Буше был неприятен Субейраку.

– Вы, значит, не спите, господин лейтенант?

– А вы, Буше?

– Не могу заснуть, господин лейтенант. Только переворачиваюсь с боку на бок. Я увидел вас и испугался. Решил, что это майор. Он ведь тоже не спит.

– Разве?

– Я пошел к колодцу покурить и видел, как он проходил по площади.

– Один?

– Один. Господин лейтенант, мне надо будет пойти к врачу. Разве это нормально, что я не могу спать?

– Дюрру придет сюда.

– Ах, Дюрру.

В тоне послышалось разочарование. Видимо, Буше предпочитал врача-лейтенанта, который был гораздо покладистее. Унтер добавил вполголоса:

– Господин лейтенант!

– Да?

– Правда ли, будто должны расстрелять одного солдата?

– Боюсь, что да, Буше.

– Что же он мог такого натворить?

– Мятеж. Спокойной ночи, сержант.

– Если только мне удастся заснуть с моим сердцем. Доброй ночи, господин лейтенант.

Субейрак вышел. На вопрос Буше он машинально ответил: мятеж. Так же, как ответил майор капитану Бертюолю. Черт возьми, ведь это слово ничего не объясняло – мятеж! Конечно, это легко: обвинить человека в мятеже, а потом повернуться и спокойно спать! Или не спать, как Буше, терзаемый страхом; как Субейрак, мучимый нечистой совестью; как майор… Собственно, почему бы ему не спать, майору? Герою прошлой войны, служаке, увешенному орденами! Что для Старика еще один расстрел!

Субейрак почувствовал, что становится несправедливым. А все же, что если слово «мятеж» – преувеличение? Вдруг никакого мятежа и не было? И наконец, что именно это слово означает?

В третьем батальоне служил один болван, лейтенант запаса, которого пришлось перевести на канцелярскую работу, потому что из малейшего столкновения с солдатами он раздувал целое дело и постоянно угрожал своим подчиненным военным судом. «Вам не избежать военного суда, мой друг! Это отучит вас самовольно брать ротный велосипед, чтобы съездить, видите ли, в кино в Валансьенн». Вероятно, дело этого парня было в том же духе! Ну, например, может быть, он просто насвистывал «Интернационал», и больше ничего, а ему пришили мятеж! А ведь «Интернационал» можно насвистывать по-разному! Умышленно, с вызовом, перед начальством, решительно, или нежно, или, наконец, с тоской по дому… не сознавая, что именно свистишь. Вдруг он заметил, что и сам насвистывает. Вот вам! И все слышат! Он насвистывал «Интернационал»! «Кто? Лейтенант Субейрак! Мятеж. Вам не избежать военного суда, мой друг!» Мятеж мог также означать, что ты ляпнул своему начальнику: «Плевать я на тебя хотел!» – просто обмолвка, которую стоило бы оставить без последствий. И попытка убить кого-нибудь тоже может быть расценена как мятеж. Словом, мятеж мог означать что угодно – от мелкого проступка до подлого преступления. Военный суд. Казнь Максимилиана. И вот тут Субейрак понял, почему он вышел из дома, несмотря на усталость и на боль в колене. Он наконец признался себе, чего он хотел.

Он хотел видеть человека, которого должны были убить.

КП первой роты обосновался в бакалейной лавке, в двадцати метрах от сарая. Часовой, вместо того чтобы стоять, держа винтовку с примкнутым штыком, сидел на ступеньках крыльца. Увидев лейтенанта, он вскочил.

– Дежурный офицер, – сказал Субейрак.

Это была неправда.

Часовой посторонился, и лейтенант вошел.

В первой полутемной комнате громоздилось много ящиков и мешков с корицей, шоколадом, фруктами, перцем и кисловатым свежеоткупоренным вином – милые запахи детства. Из второй комнаты лился ярко-желтый колеблющийся свет и доносились голоса. Субейрак подошел к двери. Запахло керосином.

Он вошел. Внутреннее помещение лавки было освещено огромной пузатой керосиновой лампой из раскрашенного фарфора. Она была отделана медью и ярко блестела.

Вывеска гласила «Плоды Прованса». При чем тут Прованс? Помещение скорее напоминало общую комнату лотарингской фермы. Прежде тут, наверно, и была ферма: в глухой стене ее, выходившей на проезжую дорогу, прорубили двери, а в доме устроили бакалейную лавку.

Три человека сидели за столом перед недопитой бутылкой вина. Двое других храпели на тюфяках. Окно в глубине комнаты было открыто и завешено одеялом, слегка колебавшимся от ветра. Трое за столом играли в белот, бойко перебрасываясь картами.

– Червы, что ли?

– Что козыри?

– Да червы же, дурья голова!

– Пятьдесят в бубнах?..

Карты выпали из их рук: они увидели офицера на пороге. Один из игравших, сержант, поспешно вскочил, протирая под очками свои маленькие голубые глаза с красными веками. Лицо интеллигента, иссиня-черные волосы, подбородок небрит. Субейрак махнул рукой, двое других остались на местах. Один из них, здоровенный парень с квадратным лицом, смотрел на него во все глаза, разинув рот, другой, невысокий плотный солдат лет тридцати пяти, усатый, с низким лбом и мрачными глазами, отодвинулся от стола. Он был одет в новую форму, стеснявшую его движения. Собрав карты, он медленно и терпеливо стал тасовать их. Сержант представился:

– Сержант Ламуре, первой роты, третьего взвода.

– Вы, кажется, заведовали клубом на севере?

– Да, господин лейтенант. А насчет карт, господин лейтенант, время так тянется… Я подумал…

– В «гражданском состоянии», если можно так выразиться, вы, кажется, были священником?

– Я учился в семинарии в Камбре, господин лейтенант.

– Вас зовут Ламуре![18]18

Влюбленный (франц.).

[Закрыть]

Сержант смущенно улыбнулся. Он привык к дурацким шуткам над его фамилией. Но Субейрак и не думал шутить, просто фамилия эта показалась ему причудливым порождением этой томительной ночи.

– Сержант Ламуре, не можете ли вы мне напомнить, кто сказал: «Господи, тебе ведомы все пути». Никак не могу вспомнить.

– Гм… Это… как ни глупо, господин лейтенант, но я позабыл.

– Ну и дали же вам поручение, аббат, – сказал Франсуа. – Можете продолжать свою партию.

Человек в слишком новой форме по-прежнему тасовал карты.

– Где арестованный? – спросил Субейрак, окинув взглядом комнату.

Священник точно с неба свалился. Он отступил на шаг и указал рукой на человека в неловко сидящей куртке цвета хаки, который продолжал тасовать карты.

– Ты собьешь из них майонез, – сказал третий, бойкий малый, которому не терпелось вставить что-нибудь, и тут же предложил: – Вы не сядете к нам четвертым, господин лейтенант?

Арестованный смотрел лейтенанту прямо в глаза. Лицо у него было простое, скуластое, но губы пухлые и на подбородке виднелась четкая ямочка. «Ямочка доброты», – говорила бабушка Субейрака, и ее увядшие простодушные черты возникли на мгновение в этой страшной лавке. Ямочка, ямочка… Через два часа тридцать минут яма, вырытая солдатами, будет уже засыпана.

Субейрак сделал над собой усилие и ответил естественным голосом:

– Спасибо. Я бы с удовольствием, но не могу. А вы играйте.

– Тебе сдавать, – сказал арестованному третий.

Священник в форме сержанта, шахтер и приговоренный к смерти играли в белот. Человек сдал карты. Видно было, что он привык к ним, они так и скользили у него между пальцев. Офицер вынул из кармана две монеты и положил их перед семинаристом.

– Ваша бутылка почти пуста, – сказал он. – Возьмите у хозяина еще одну.

Священник встал, поискал глазами стакан, не нашел его и, взглянув на лейтенанта просительным взглядом, протянул ему свою кружку; достав для себя другую, он разлил поровну остаток вина из бутылки. Они молча чокнулись. Когда их кружки столкнулись, человек в куртке взглянул на офицера. Лицо его было задумчивым и удивленным. Субейрак выпил залпом, отвернулся, подошел к окну и осторожно приподнял одеяло.

Лунный свет чудесно преображал местность, придавая ей сходство с негативом. Пейзаж поразил лейтенанта. На окне два горшка с геранью. До земли не больше четырех метров. Внизу мелкий гравий. Между стеной и ближайшими густо посаженными деревьями – сливы, наверно, – всего двадцать шагов. Затем по крутому склону между кустами ежевики и рядом тополей, вниз к реке, блистающей, как серп, между стволами и пересеченной наискось лунным светом, – к полноводному и тихому Мозелю. Субейрак мысленно рассчитал расстояния, повороты, степень риска. Четыреста метров до плотины. По ней, наверно, можно перебраться на тот берег. В воображении Субейрака стремительно развернулся целый фильм. Будто осужденный он сам. Вот он встает с картами в руках и шутит. Он огибает стол. Между ним и окном уже ничего нет. Он вскакивает, как кошка, на подоконник и прыгает вниз на гравий. Три секунды, чтобы подняться. Четыре – чтобы оказаться под прикрытием фруктового сада. Он мчится, петляя, между сливовыми деревьями, по склону все быстрей и быстрей, и темнота проглатывает его. Если не ушибиться при прыжке, если не упасть раньше чем достигнешь прикрытия, то есть шансы на успех. А теперь Субейрак представил себя на его месте. Человек только что вскочил на подоконник. Пока он откидывает одеяло, Субейрак «старается сообразить в чем дело». Затем он поднимает крик и начинает искать свое оружие. Проходит по меньшей мере четыре или пять секунд. Ему мешают остальные, все они в панике мечутся у окна. Наконец он стреляет, но не раньше, чем через восемь секунд. Он стреляет как попало, не целясь. Девяносто шансов из ста, что побег удастся, по крайней мере вначале. На организацию облавы потребуется не меньше пяти-шести минут, но человек к этому времени будет уже у плотины на Мозеле. Можно ли перебраться по ней? Один шанс из двух, если он не умеет плавать. А если умеет, он спасен.

Нестерпимая тяжесть теснила грудь молодого офицера. Внизу в долине петухи хриплыми голосами возвещали рассвет. Нет, еще слишком рано. Он взглянул на часы: только четверть второго.

Солдаты снова, как по приказу, стали играть в белот. Арестованный покосился на окно, у которого стоял лейтенант. Субейрак подумал: «Если бы кто-нибудь из моих сержантов так организовал охрану, я бы дал ему по физиономии». Вероятно, Ламуре просто не сообразил. Или же… Нет, нет, это невозможно, он просто не отдавал себе отчета – вот и все. Разве из священника сделаешь хорошего тюремщика!

– Иду с бубен. Двести в валетах, – сказал служитель господа бога.

Еще одна мысль мучила Франсуа. Он упорно возвращался к ней, точно от нее зависела не чужая, а его собственная жизнь. Вот сидит парень, который знает, что ему предстоит умереть. Он должен знать об этом, поскольку он совершил преступление! А он играет в белот. Такое самообладание возможно. Это говорит о мужестве. Но ведь он, конечно, понимает, что вот уже два часа, как обстоятельства благоприятствуют ему! Во всяком случае до моего прихода!

Субейрак окинул взглядом комнату. Как он и полагал, оружие не под руками. Он стал разглядывать человека. Чуть сутулый, с круглыми мускулистыми плечами, типичный рабочий, он не выглядел медлительным или неуклюжим. Крепкий, коренастый, с маленькими живыми глазами. На лице то выражение собранности, которое Субейрак так часто встречал у разведчиков. Удивительно, до чего этот человек похож на парней, которые шли в роты охотников!

Лейтенант стоял у окна. Время от времени человек бросал на него быстрый взгляд поверх карт. Понимал ли он? В Субейраке росло непреодолимое желание, чтобы человек наконец понял. Мысленно офицер повторил весь свой трагический расчет. Хотя часовые и бывали в боях, они не привыкли стрелять с близкого расстояния, да к тому же ночью всегда стреляют неточно. Конечно, парень мог споткнуться и получить пулю в спину. Ну и что же? Это было в тысячу раз лучше тех двенадцати, которые его ожидали. Вернее, одиннадцати: двенадцатый заряд холостой, для успокоения совести расстреливающих. А вдруг человек решил бежать, вдруг он только и ждал, пока солдаты начнут клевать носом, а Субейрак вошел именно в этот момент? Тогда все объяснимо: его спокойствие, руки, тасующие карты, ровный, слишком естественный голос и быстрые взгляды на окно. Человек напряженно ждет, чтобы офицер ушел, не разгадав его замысла. Было бы ужасно стать против своего желания причиной гибели человека!

Офицер подошел к столу, положил на него круглую коробку «Плейер», которая оттягивала его карман, и жестом предложил играющим закурить.

– Извините, господин лейтенант, но я предпочитаю бельгийский, – сказал Ламуре. – У меня есть табак из Семуа. Не хотите ли попробовать?

Субейрак набил трубку.

Он не знал, что ему делать, и не мог заставить себя уйти. Он взял табуретку и сел, невольно выбрав место справа от человека, рядом с сержантом, чтобы не помешать побегу, который только что сам вообразил.

– Кто выигрывает? – спросил он.

– Этот, парижанин, – сказал третий. – Везет же молодчику!

Священник прикусил губу, и Франсуа заметил это. Ламуре перехватил взгляд офицера и отвернулся, видимо, и в этой голове бродили какие-то мысли. Но что же тогда творилось в голове парижанина? «Боже мой, это сон, пусть мне все это снится, я сплю, и пусть все это будет сон!».

Они выпили.

– Вы откуда? – спросил Франсуа.

– Из Бийянкура, господин лейтенант, – ответил человек.

Он ответил спокойно, подняв голову. Ни в тоне его голоса, ни во взгляде не было злобы. Просто, без всякого вызова произнес он «господин лейтенант». Но слова его ударили офицера прямо в лицо! «Анни, он из Бийянкура! Анни, может быть, вы там видели друг друга в воскресенье».