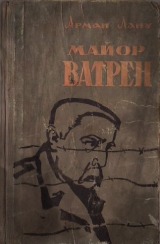

Текст книги "Майор Ватрен"

Автор книги: Арман Лану

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)

Стряхни пыль с сапог и поверни обратно!..

Франсуа слегка улыбнулся. Он кончил читать письмо Анни.

«Солнце заполняет мое сердце, оно говорит о надежде, и я шлю это тебе вместе с поцелуем. До скорой встречи».

Это она, Анни, писала литературные фразы о «надежде, несмотря ни на что» и гражданском героизме.

«Штубе» безмолвствовала. Только в глубине кто-то чуть слышно скребся, словно мышь, – это писал Тото; порой повизгивал напильник Вана. Потом один за другим раздались глухие удары, и «Трагический снегирь», сидевший за роялем, весело заиграл Оффенбаха. Молодец Фредерик!

Вот какое письмо он хотел бы написать Анни. Но в стандартных листках почтовой бумаги для писем военнопленных было лишь двадцать четыре строчки.

Франсуа снова взял семьдесят пятое письмо Анни. Рядом со штампом «Geprüft» цензор написал «Слишком длинно. Цензура». Он пометил это письмо и перелистал другие. Он обратил внимание на то, что последние письма (кроме этого) она писала гораздо более размашисто. Он проверил. Никакого сомнения! В последних письмах содержалось вдвое меньше текста, чем в первых. Франсуа был потрясен. Это было так же показательно, как температурная кривая оперированного. Если я не вернусь, я потеряю Анни.

Он сел, спустился на пол, отыскал свои башмаки. Тото улыбнулся ему с рассеянным видом человека, который пытается вспомнить забытое слово.

– Хорошие новости? – спросил Ван.

– Да, – ответил Франсуа.

– Пойди сюда. Я тебе говорил, что мой дом разбомбили в сороковом году?

– Да.

– Я получил фотографию. Посмотри. Конечно, похвалиться нечем. Но вглядись хорошенько.

Франсуа смотрел на черно-белый четырехугольник. Развалины, развалины, как вы похожи! Однако Ванэнакер улыбался.

– Ты не видишь? – спросил он.

– Нет. А что?

– Статую.

– Ах да, статуя.

– Вот видишь, старина, она цела. Цела. Это святой кюре из Ара.

Ван снова засвистел. Франсуа едва не закричал от зависти к этому душевному покою, от отчаяния и возмущения перед лицом этого безумного, а может быть, удивительно мудрого мира. Он быстро вышел.

В маленьком тамбуре, откуда ход вел в театральный зал и в комнату для репетиций, он увидел двух человек, которые несли большой бак, наполненный доверху землей. Снаружи стоял на страже Эберлэн.

VI

После прогулки к Балтике каждый раз, когда Франсуа залезал в свою берлогу, со стороны барака музыкантов до него доносились глухие удары. Он слышал их не ушами, а животом, диафрагмой. Некое второе существо в нем неотрывно вслушивалось в эти удары, которых не могли заглушить ни разговоры, ни репетиции, ни шум мастерской. За последние сорок восемь часов работа замедлилась. Самые крепкие инструменты ломались о слой гнейса, Ван и Параду все время натачивали их. О, этот стук, этот глухой стук!

Франсуа с самозабвением отдался работе над спектаклем, чтобы не думать об Эберлэне, а он при встрече каждый раз подмигивал и старался оказаться рядом, будь то в умывальной, в душевой или даже в мерзком сортире, где люди без штанов сидели, не отделенные друг от друга перегородками. И тщательно подтираясь, артиллерист замечал:

– Если ты переменил мнение, еще не поздно.

Франсуа уходил, взбешенный этими постоянными возвращениями к вопросу, касавшемуся свободы, храбрости, тирании, оккупации, его больной матери, Анни, которая устала ждать, короче, к вопросам его жизни.

Репетиции в расширенном составе часто проводились на сцене в большом помещении, где Ван и Параду уже начали устанавливать декорации. Постановка двигалась неплохо, роли были выучены, персонажи разведены по местам. Камилл сделал успехи со времени первых репетиций. Это даже вызывало беспокойство, потому что иной раз он разыгрывал Адэ не только на репетициях, но и за столом, заставляя обслуживать себя, охотно принимая шутливые, а иногда и двусмысленные выражения поклонения. Он свыкся со своей ролью, и она превращала порой этого здорового женатого молодого человека в женщину. Это не только стесняло Франсуа, но начинало тревожить его.

4 мая, под вечер, он и Камилл возвращались из театра. Они репетировали в костюмах. Камилл до такой степени перевоплощался в Адэ, что Франсуа задавался вопросом, надо ли объяснять это только актерским дарованием или чем-либо иным? Франсуа имел озабоченный вид, и Камилл приставал к нему, желая узнать, в чем дело.

– Не стоило бы тебе об этом говорить, но я не спокоен, – сказал Франсуа. – Ты действительно настоящая Адэ. Ты очень хорошая…

– Спасибо за женский род!

– Мне кажется, что я все-таки влип. Нужно обладать девичьей наивностью, чтобы поверить в реальность Офелии или Фортунио, которые за два часа до поднятия занавеса моют овощи в умывальной или играют во дворе в футбол.

– Ну и что же?

– Кроме того, дело в сюжете пьесы. Боюсь, что эта история с супружескими изменами не понравится всем этим потенциальным рогоносцам.

– Ну, а дальше? Не хмурь брови – это тебя старит.

– Боюсь, что наш зритель поддается театральной иллюзии только тогда, когда это не угрожает его душевному покою. Боюсь, что он может воспринимать только второстепенные, условные и легкомысленные женские образы.

– Адэ достаточно легкомысленна.

– Да, но в ее образе поставлена проблема легкомыслия, всей опасности легкомыслия. Я боюсь, что они воспримут пьесу иначе, чем мы рассчитываем. Что они не будут тронуты, не захотят отдаться во власть слишком волнующих воспоминаний. В общем, думаю, что нам не следует браться за какой бы то ни было женский образ, в котором есть элементы подлинной чувственной или эмоциональной правды.

Они вошли в III блок по дорожке, выложенной деревянными досками. Вопреки календарю падал легкий снежок. Май, прекрасный месяц май! Угрюмая Германия!

Приход режиссера и примадонны привлек всеобщее внимание. Камилл не пожелал переодеться и разгримироваться в театре. Каприз!

Он явился в барак в облике Адэ – в воздушном вечернем платье, присланном из Фобур-сент-Оноре, в женских туфлях на каблуках, накрашенный, в шинели, накинутой на плечи. Он вертел надетый на руку парик в кудряшках и завитках. Понятно, ребята повыскакивали из своих углов, чтобы посмотреть на это зрелище. Камилл отвечал им бесстыдными словами и наглыми улыбками – теперь, когда погасли огни рампы, средь белого дня они потеряли всякое обаяние и скорее напоминали о публичных девках с их вульгарными чарами. Вскоре около Камилла собралась добрая сотня парней, которые гоготали, кричали, – собачья свадьба, дурацкая комедия, никак нельзя было разобрать, кто что изображал. Франсуа вошел в «штубе» с очень мрачным видом. Разумно ли привлекать внимание к этому бараку в такой момент?!

Камилл, присев к гудящей печке, жеманно проговорил:

– Душка-режиссер в отвратительном настроении… успокойся, мой песик, твоя «Комическая история» будет иметь успех. Если бы Салакру был здесь, он бы при виде меня разинул рот от восторга!

И загримированный младший лейтенант сбросил одним движением свою шинель и, снова став девкой, ловко повернулся на каблуках, раздув свою легкую пышную юбку:

«Когда вы говорите мужчине слова любви, помните ли вы, что уже говорили их другому? Какое сочетание? Вот какая штука, дорогая Элен…»

– Великолепно, – сказал Альгрэн, преподаватель истории. – Великолепно! У меня всегда были неверные представления о елизаветинском театре. Он казался мне огромным балаганом, в котором зрителям приходилось изображать зрителей. Это неверно. Я меняю свое мнение. Капитуляция историка по одному из вопросов истории театра под влиянием открытий, сделанных двуполой примадонной из Померании…

– Двуполой! Двуполой! – воскликнул Камилл, подражая знаменитой актрисе Арлетти. – И твоей сестрой!

Альгрэн засмеялся.

– Камилл, вы не только двуполое, вы мифическое существо: я говорю так потому, что не знаю, как говорить о вас – в мужском или женском роде. Вы порождены театром. Вы – персонаж в костюме из холста, нарумяненный, с накладными волосами, с приклеенными бровями. Вы – лишь видимость, кукла, лишь проекция в мое воображение. Отчасти вы являетесь моим созданием, созданием зрителя. Да, вы – миф, у которого есть некое общественное бытие, есть свои портные, гримеры, карикатуристы, критики и даже свой костюмер, который в гражданской жизни является фабрикантом предметов религиозного культа, – это уже совсем скандально! Как миф, вы существуете отдельно от младшего лейтенанта Камилла. Я вам говорю «вы», развязная, общедоступная девка, при виде которой полковники начинают от вожделения пускать слюни, думают, до чего здорово это должно у вас получаться. Молчите, вы, вымышленный персонаж! Но в вас есть гениальность.

Альгрэн обернулся к Франсуа:

– Субейрак, что ты думаешь по этому поводу?

Франсуа вздрогнул, прислушиваясь к раздававшимся поблизости ударам.

– Ничего, – ответил он.

А может быть, это стучало его сердце?

Камилл произнес реплику из своей роли:

– «Я всегда верна уходящему мгновению. Раз я сама забываю о своем прошлом, другие тоже не имеют права помнить о нем, понимаете?»

Камилл повернулся к Ванэнакеру и, внезапно став мужчиной, сказал:

– Слушай-ка, ты, грубое животное, ты соорудил мне такой зад, что я пошевельнуться не могу. Я требую, чтобы мне было возвращено мое жизненное пространство.

Ванэнакер, специалист по кройке риз, вполне вошел в свою роль костюмерши:

– Тебе переделают твой зад, красотка, – сказал он.

В этот момент появился запыхавшийся Тото.

– Ах, с-с-скоты, – сдержанно сказал он.

– Что случилось? Фрицы взяли Москву? Что это у тебя такая рожа?

– Д-д-двенадцатый и с-семнадцатый на с-с-стрижку и в вошебойку, – пояснил Тото.

Франсуа тотчас понял, в чем дело: пленным стригли волосы. Офицеры, которые играли Элен, Жерара и Жана-Луи, были из двенадцатого барака. Камилла и исполнителя роли Элен это не пугало, так как они играли в париках, но как быть с мужскими ролями?

– Жерар и Жан-Луи – первые любовники с наголо остриженными головами, – сказал Камилл, подражая «русскому произношению», – как это есть хорошо! Это будет большой московский опера!

– Ты предупредил полковника, Тото?

– Сразу же. Он ходил к адмиралу…

Адмирал фон-Мардрюк, немецкий начальник лагеря, скучающий старик с неизменной улыбкой на лице, в белом кителе, шитом золотом, проявлял снисходительность к пленным не из-за сочувствия к ним, а скорее по склонности к покою; однако он был преисполнен благоговения перед лагерным распорядком.

– Ну и что же?

– Общее правило, он ничего не может сделать.

– Черт, – сказал Франсуа. – Когда это будет?

– Через час.

Субейрак выскочил из барака и направился к зданию лагерного управления. Лишь бы только застать Шамиссо! Хотя на прямые сношения французских офицеров с немцами пленные смотрели косо, Франсуа не колебался. Если ребят остригут, спектакль будет испорчен. Кроме того, Эберлэн и многие из тех, кто готовился к побегу, жили в двенадцатом бараке. Для них стрижка тоже была бы бедствием.

Франсуа вошел в небольшую «штубе», отделанную полированным деревом. В ней стояла походная койка, стол с папками, патефон, висел портрет фюрера. Шамиссо печатал на машинке. Он прервал работу. Франсуа объяснил причину своего прихода. Зондерфюрер выслушал его. Когда он узнал, что французский полковник уже разговаривал с фон-Мардрюком, на лице его мелькнула гримаса.

– Было бы лучше, господин Субейрак, если бы вы обратились прямо ко мне.

– Трудно не считаться с общественным мнением лагеря, – откровенно признался Субейрак.

– Вы придаете большое значение тому, что думают люди?

– А вы? Если бы вы, господин фон-Шамиссо, не придавали такого значения общественному мнению, вы бы не были здесь!.

– Совершенно справедливо, – сказал зондерфюрер, поглаживая светлые усы. – Вы – логичны, очень логичны. Вы – выдающийся диалектик. Мы – метафизики, а вы – логики. Нам следовало бы дополнять друг друга, а мы воюем!

Он положил нога на ногу, пригласил Франсуа сесть, предложил ему сигарету «Юно», но Франсуа опередил его, вынув пачку «Кэмел». Их получали в лагере в индивидуальных посылках и, главным образом, в посылках американского Красного Креста. Фон-Шамиссо взял сигарету «Кэмел», понюхал ее и протянул Франсуа маленькую непочатую пачку «Юно».

– Возьмите ее. Одна «Кэмел» стоит пяти штук «Юно». В отношении табака я не патриот и в отношении кухни – тоже. Да, жаль, что вы не обратились сразу ко мне. Запишите, пожалуйста, фамилии ваших артистов.

А будущие беглецы? Все это начинало походить на одолжение. Такой оборот не нравился Франсуа. Он рассчитывал, что стрижку отменят, как меру, которая раздражает людей. Он высказал это. Шамиссо развел руками с видом человека доброй воли, но бессильного. Он просмотрел список.

– Семеро. Вы не включили себя?

– Нет.

– У вас красивые волосы. Вы ведете спектакль. Я записываю вас,

– Нет, господин фон-Шамиссо.

– Я плохо представляю себе, господин Субейрак, как вы выступите перед началом спектакля с наголо остриженной головой, на манер Шери-Биби. Это походило бы на… ну, скажем, на очень тонкую демонстрацию.

– Я этого не думаю. Но раз так, есть другой выход. Я напишу вступительное слово, а кто-нибудь из актеров прочтет его.

– Если так, я согласен, – сказал Шамиссо.

Зондерфюрер сложил список и положил его в карман кителя.

– Хотите чаю? – спросил он. – Я его очень хорошо приготовляю. По-английски, разумеется.

Он принялся готовить чай и продолжал:

– Я сделаю невозможное, как у вас принято говорить. Через полчаса я повидаюсь с господином адмиралом.

Они стали пить чай. В самом деле, он отлично заваривал чай, этот потомок человека, потерявшего свою тень. Шамиссо поставил пластинку, включил патефон. Полилась веселая танцевальная джазовая музыка. В ее ритме звучало что-то новое для Франсуа: при нем до войны в ходу были пластинки Армстронга и Дюка Эллингтона. Он слушал, испытывая удовольствие и одновременно внутренне сопротивляясь ему. Мелодию вела гитара. Вторая пластинка была в еще более быстром темпе.

– Эти пластинки присланы из Парижа, – сказал зондерфюрер. – Они там пользуются бешеным успехом. Гитарист – Джанго Рейнгарт. Превосходно, не правда ли?

– Да, – сказал Франсуа. Он выпил глоток чая, у него вдруг пересохло в горле.

– Это называется суинг. «Суинг-трубадур».

– В Париже много танцуют?

– О, это запрещено, – ответил Шамиссо. – Но все-таки танцуют. Это своего рода фронда против нас, но она неопасна. На бульварах, в «Фэшнебл»…

– В «Фэшнебл»?

– Да… Там была надпись – «Пляшущая Франция в пьяной Европе». Мы велели стереть ее. Французское остроумие неизменно.

Он снова поставил ту же пластинку. Франсуа приподнял мембрану.

– Прошу извинить, – сказал он.

– Я понимаю вас, – ответил Шамиссо. – Господин Субейрак, я с сожалением узнал от господина Мюллера, которого вы прозвали «Вилами», – не так ли? – что ваша парижская корреспондентка разделяет ваши чувства по отношению к вашему соотечественнику Морису Рэймону. Очень жаль. Я больше ничего не могу сделать для вас. Я могу лишь сделать попытку добиться отмены стрижки для ваших актеров. Весьма сожалею.

Шамиссо протянул ему руку. Франсуа пожал ее. «Если бы мне сказали в июне 1940 года, что меньше чем через два года я буду пожимать руку немцу!» Хуже всего, что рукопожатие зондерфюрера было таким же прямодушным и честным, как и его взгляд.

Лицо фон-Шамиссо прояснилось.

– Я ненавижу ненависть, – сказал он.

Его голова повернулась к портрету фюрера. Словно электрическая искра прошла по его телу, когда взгляд упал на портрет. Они вышли вместе.

Французские офицеры, перешептываясь, глядели вслед Франсуа. Трудно сказать, что они думали, видя его вместе с фон-Шамиссо.

«Наплевать, – рассердился Франсуа. – Прежде всего целесообразность».

В «штубе» 17-4 ребята стояли уже в шинелях. Они получили приказание приготовиться к бане с вошебойкой: взять мыло и полотенце. Немецкие военные действовали точно так же, как и французские, и собрали людей за полчаса до срока. Впрочем, у немецких военных было оправдание – они не умели считать. Они потратили около получаса на то, чтобы под непрерывный лай часовых «Zu funt, schneller, schneller»[52]52

«По пяти! Скорее, скорее!» (нем.).

[Закрыть] сосчитать обитателей трех бараков. Правда, если немецкие военные плохо считают пленных, то последние находят особое удовольствие в том, чтобы путать их, перебегая из одного ряда в другой. Квазимодо, кособокий фриц, отнюдь не подтверждавший теорию об истинных арийцах, сильных, круглоголовых, белокурых, отрапортовал наконец офицеру из запасных по прозвищу «Обмани-смерть», длинному, унылому человеку, словно навсегда утомленному жизнью. Немец шагал, как автомат. Когда он проходил мимо Фредерика, который терпеть не мог мыться и которого к тому же заставили оторваться от рояля, композитор прошептал: «Унылый воскресный день». Послышался негромкий смех. Угрюмый немец даже не обернулся. Тогда Фредерик вдруг придумал для него новое прозвище: «Человек-который-не-получает-удовольствия». Этому прозвищу суждено было закрепиться за немцем. Четыреста человек встретили его веселым смехом.

Теперь, перед выходом, «Человек-который-не-получает-удовольствия» должен был рапортовать начальнику лагеря. Ему следовало отдать честь, щелкнуть каблуками, доложить, снова отдать честь и после этого дать приказ отправляться. Когда «Человек-который-не-получает-удовольствия» подошел на положенное расстояние к начальнику и вяло шаркнул каблуками, четыреста человек, подзадориваемые Фредериком, так же щелкнули каблуками – послышался громкий треск. Фриц с землистым лицом меланхолично посмотрел на свои сапоги (их унылый вид как бы свидетельствовал о том, что они принадлежат офицеру запаса), опустил голову и приказал трогаться. Немцы давно уже отказались от попыток бороться с этим коллективным щелканьем каблуками, прозванным «фантастической симфонией померанской земли». Колонна прошла строем мимо полицейского поста, мимо фермы и замерзшего озера и вышла на дорогу, которая вела к «каменному блоку» – казарме, расположенной в четырех километрах от лагеря.

Шел снег, но было не холодно, и все радовались бы добавочной прогулке с горячим душем в перспективе, если бы не угроза стрижки. Эберлэн шел со своими товаришами-артиллеристами из двенадцатого. Проходя мимо Франсуа, он сделал двумя пальцами выразительный жест, показывающий, как стригут волосы. Лицо его было искажено волнением.

Между тем, к этому времени вши уже не так донимали их, как прежде. Паразиты были самым тяжелым воспоминанием Франсуа, они мучили пленных сильнее, чем голод. Это было второе лицо войны, оборотная сторона героики.

– Т-т-ты помнишь п-пе-первые месяцы? – спросил Тото. – Эт-т-ти гады…

Франсуа вспоминал, с каким строгим, сосредоточенным лицом Тото осматривал при тусклом электрическом свете швы на своей рубашке. Выражение его лица говорило о том, что его мысли полностью заняты вшами, гнидами, яйцами… Это «чувство завшивленности» было настолько своеобразным, что позволяло, не видя ничего, кроме лица человека, безошибочно догадываться: он ищет паразитов. Вначале, по наивности цивилизованных людей, они объясняли появление зуда и покраснение кожи плохим питанием. Потом они стали находить первых насекомых. Большинство не спрашивало, что это такое. Они никогда прежде не видели этих паразитов, но тем не менее узнавали их каким-то первобытным чутьем. Вошь! Их охватывал ужас цивилизованных людей. Укусы этих гнусных тварей превратили людей в одержимых. По их телу ползали какие-то ничтожные серые существа. Первую баню с вошебойкой они встретили с восторгом. Но, конечно, она принесла лишь временное избавление. Вши вернулись.

Нашли козлов отпущения, рассадников вшей, – тех, которые не мылись, не ходили в душ. Общая ненависть к этим зачумленным была так велика, что им пришлось стать чистоплотными. Однако некоторые упорствовали. Один из них симулировал безумие и занимался на виду у всех мастурбацией. Он изображал помешавшегося на вшах. Он все больше зарастал грязью, не заботясь об отношении к нему его соседей и рассчитывая, очевидно, на то, что это должно кончиться скандалом. Однажды, в середине зимы 1940/41 г., он явился на перекличку совершенно голым. Стоя на снегу, он делал вид, что ищет вшей. Его отвели в лазарет. Весь лагерь с захватывающим интересом следил за поведением этого симулянта. Когда немецкие врачи признали его тяжелобольным и включили в списки репатриируемых, все согласились, что его выдумка почти гениальна. Весной 1941 года он уехал. Он похудел, глаза его лихорадочно блестели, но его прощальный жест – жест удачливого пройдохи – убедил всех. Через шесть месяцев они узнали, что он содержится в психиатрической больнице под наблюдением французских врачей. Все ужаснулись. Это был не симулянт, а душевнобольной, который изображал помешательство.

Вши ползали в волосах. Вши приносили тиф. Появилось настоящее помешательство на вшах, коллективный психоз, охвативший не только пленных, но и тех, кто их сторожил.

Церемониал уничтожения паразитов соответствовал этому омерзительному бедствию. Офицеры, нагруженные, как цыгане, тюфяками, одеялами, шинелями, одетые в разнородную, смешанную форму, группами шли в помещение вошебойки.

Мрачное, грязное деревянное помещение в старинной казарме времен Фридриха II являло зрелище, достойное кисти Гойи. Прямо перед входом возвышалось нелепое сооружение, состоявшее из почерневшего локомобиля, высокой печки и странных труб, извивавшихся во всех направлениях.

– Это похоже на перегонный куб, – сказал Ванэнакер.

– Но водка получается необычная, – заметил какой-то шутник.

Они вошли в полутемную прихожую. Конвоиры, покрикивая, приказывали побыстрее раздеваться. Группа Франсуа держалась вместе. Молодой офицер ворчливо заметил:

– Этим следовало заниматься, когда были вши!

– Кажется, у в-в-вестовых нашли, – ответил Тото.

В жарко натопленном помещении стоял крепкий дух нестиранного белья. Французские солдаты, обслуживающие вошебойку, закладывали в сушильную печь одежду и белье. Офицеры, проходящие санитарную обработку, стояли рядом, голые; мужская плоть, оттененная рыжими, темными или светлыми волосами, выглядела такой поникшей и печальной!

– В Голливуде с кинозвездами наверно не так обращаются, – сострил Камилл.

Обеспокоенный Франсуа заглянул в соседнюю комнату – стригут ли там уже первую партию? В дыму и в клубах пара он с трудом разглядел человеческую фигуру: кажется, это был парикмахер. Белые фигуры одна за другой двигались к горячему душу. Стоявший рядом солдат наливал каждому в ладонь какую-то жидкость, пахнущую керосином, – следовало втереть ее в части тела, покрытые волосами. Франсуа присел, чтобы обсохнуть.

Внезапно дверь открылась, вошел немецкий офицер. Франсуа узнал в нем фон-Шамиссо. Зондерфюрер сделал вид, что не замечает согнанных сюда голых людей; он с достоинством кашлянул и прошел в соседнюю комнату. Франсуа вздохнул с облегчением. Раз зондерфюрер явился сюда, значит есть какая-то надежда.

Люди продвигались один за другим, проделывая положенные ритуальные движения. Требовалось положить башмаки в бак, от которого отвратительно пахло фенолом. Так как Франсуа сделал это недостаточно быстро, стоявший рядом ефрейтор взял его руку с башмаками и впихнул ее в бак. Они двинулись дальше по анфиладе деревянных помещений, возникавших одно за другим, словно в каком-то кошмарном сне. Через неплотно прикрытые двери дули сквозняки, разнося тошнотворные запахи скученных тел, лекарств, пара. Вошебойка работала полным ходом, очищая тела и освобождая сознание от мифа вши.

– Это т-т-так же отвратительно, как колесница Нептуна!

Такой красочной метафорой обозначали бочку с насосом, установленную на телеге, которая ежедневно появлялась то в одном, то в другом конце лагеря, едва поспевая очищать уборные – со времени основания лагеря шло своеобразное состязание между возможностями этого агрегата и пропускной способностью мест общего пользования… Команда, состоявшая при этом агрегате, также отличалась своеобразием: в нее входили две пегие клячи и возчик – померанский крестьянин, с лицом деревенского дурачка, всегда носивший черную кепку с наушниками, что послужило основанием для ходячей остроты: «Эй, дурачок, затыкать-то надо не уши!».

Это примитивное приспособление имело прямое отношение к коллективному кишечнику лагеря. В темных закоулках сознания все это – вечные всхлипывания насоса, понурая кляча, перепуганные крысы, разбегающиеся в разные стороны, унылый ритуал дезинсекции – связывалось вместе, и сам лагерь казался подобием нечистой, нелепо устроенной твари, которая влачит за собой в пыли свои внутренности…. Парикмахер не стриг, а только опрыскивал волосы какой-то жидкостью. Франсуа спросил его, в чем дело. Парень ответил с характерным южным произношением:

– К счастью, я не стал торопиться. Я успел обработать не больше дюжины!

Шамиссо выручил не только актеров, он спас шевелюру и остальным. Субейрак подумал, что зондерфюрер сделал это, потому что он, Франсуа, не захотел оказаться в особом положении. Человек типа Шамиссо мог так поступить. Но в этом случае чего же стоил вывод Эберлэна, будто зондерфюрер давно уже был бы на Восточном фронте, если бы он так хорошо не выполнял свое дело.

Колонна военнопленных возвращалась в деревянный городок – остриженные были в ярости, а остальные смеялись. Эберлэн сиял. Снег прекратился. Ванэнакер вдруг протянул палец, показывая на небо. Высоко-высоко под сероватыми облаками треугольником летели журавли. В течение нескольких секунд вся колонна во главе с «Человеком-который-не-получает-удовольствия», все конвоиры, включая Квазимодо, шли, подняв головы кверху, провожая глазами весну, летящую к северу.

VII

В «штубе», соседней с 17-4, одна бригада незаметно сменяла другую. Слой гнейса был пройден. В душном подкопе, днем и ночью, при слабом мерцании коптилки, работа шла без перерыва, один копал, другой выносил землю в мешках. Однажды пришлось вытащить на поверхность молодого офицера, упавшего в обморок от недоедания и недостатка воздуха. В недрах лагеря неслышно, шаг за шагом прокладывался подземный ход. В нём заключалась не только надежда, но и опасность: рано или поздно существование подкопа обязательно обнаружится. Только явная наглость позволит тогда актерам утверждать, что им ничего не известно. В мастерской все было готово на случай обыска. Ван стоял на страже.

Одновременно приближался и день, назначенный для первого представления, – пятнадцатое мая. Оставалась неделя.

Кроме того, в мире происходили события. Улыбающаяся и великодушная страна, какой Германия хотела казаться в начале их пребывания в лагере, исчезла, уступив место стране озлобленной, настороженной, приходившей в ярость от той игры, которую вела Франция, давая обещания и не выполняя их или выполняя слишком поздно. Немцы отвечали тем же, и пока наверху шел торг – вспыхивала старая вражда. В особенности это усилилось после того, как Пьер Лаваль снова пришел к власти, на этот раз «на новой основе», которая вовсе не нравилась пленным, в том числе и сторонникам маршала.

Между тем, ход военных событий и несдержанность французских военнопленных не оставляли места сомнениям относительно их истинных чувств: пленные не придерживались правила Сент-Экзюпери – «быть безмолвными, как семя», они громогласно высказывали на весь лагерь свою радость по поводу неудач, которые терпели немцы.

Майор Ватрен постепенно стал выходить из состояния прострации, но все-таки «Неземной капитан» не без основания тревожился о нем. Ватрен часами сидел в неподвижности, ничего не читая и куря трубку. Офицеры бравого батальона организовали нечто вроде дежурства при Старике. Они поочередно навещали его, уговаривали пройтись по лагерю. Близкие лес и море наполняли воздух живительным дыханием, и силы майора восстанавливались. Теперь он ежедневно пять раз обходил весь лагерь, проделывая таким образом километров шесть.

Франсуа зашел за Ватреном в «Богадельню для престарелых капитанов». Они двинулись в путь. Маршрут не отличался разнообразием. II блок, лесенка на песчаном пригорке, сторожевая вышка, лес и поворот назад к I блоку. Они обменялись несколькими словами по поводу театра: майор прежним тоном батальонного командира, производящего смотр своей части, спросил, готов ли спектакль. Такой вопрос являлся хорошим признаком. После этого они молча продолжали прогулку. Миновав стоящие возле бараков I блока ели, они вышли к опушке леса, туда, где недавно Эберлэн назвал Субейрака приспособленцем, повернулся и ушел.

Здесь, на этом месте, после первых же недель войны с Россией происходило это.

Офицерам не разрешалось останавливаться. Однако здесь всегда стояло пять, шесть, иногда и десять человек. Когда собиралось слишком много народа, с той стороны заграждений из колючей проволоки подходил часовой и начинал орать. Офицеры, словно стряхивая с себя оцепенение, расходились. Кое-кто, однако, продолжал стоять, до одури, до головокружения вглядываясь в то, что происходило за проволокой, пока не раздавалось категорическое приказание фрица. Некоторые офицеры проходили мимо, не видя, не желая видеть. Франсуа был уже знаком с этим зрелищем и предпочел бы пройти мимо, но майор не желал упускать ничего.

Ватрен остановился, глядя перед собой, слегка расставив ноги, скрестив руки на груди. В полукилометре от них, в песках находился лагерь русских пленных, сооруженный после нападения на СССР. Он походил на их лагерь, был так же расположен, так же кишел людьми, но оттуда гораздо чаще доносились крики, раздавался лай овчарок, а по ночам слышались одиночные выстрелы или очереди из автоматов.

Почти тотчас же они увидели это.

Миновав караульных, из русского лагеря выехала телега и двинулась в направлении французского лагеря. Переваливаясь на рытвинах, она тащилась по песчаной дороге. Это была большая померанская фура. В упряжке шли не лошади, а русские военнопленные – человек двадцать. Вокруг, как жирные серые мухи, вились конвоиры.

– Она опять полна! – заметил стрелковый офицер.

Телега была переполнена: в чистом воздухе ясно слышался характерный звук поскрипывания колес. На минуту телега исчезла из виду, скрывшись за песчаным холмом, но поскрипывание доносилось так же отчетливо. Потом она появилась снова уже ближе. На ней грудой лежали голые человеческие тела. Телега остановилась в трехстах метрах от французского лагеря, возле елей. Русские стали копать яму в двадцать метров длиной и десять метров шириной. Перед ними росла гора песка,

– Это уже третья, – снова заметил стрелок.

Майор смотрел не двигаясь, только кадык его ходил вверх и вниз.

Вот как выглядело это зрелище: широкая равнина, окаймленная лесом, бескрайнее небо, два лагеря друг против друга, один – ядовито-зеленого цвета, другой – с бараками, серовато-белыми, точно гниды, а между ними маленькие, четко обрисованные фигурки, словно сошедшие с картинок часослова, изображающих страшный суд, – под лай конвоиров, держащих автоматы на изготовку, русские пленные тащат телегу, наполненную нагими мертвыми телами.