Текст книги "Статьи (СИ)"

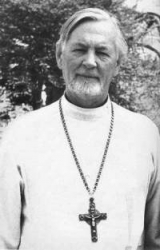

Автор книги: Александр Протоиерей (Шмеман)

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)

Вот к этой тайне, радостной и, скажу, чудесной, мы и вернемся в следующий раз…

II

В прошлой моей беседе я говорил, что не чудо и не доказательство от чуда стоят в центре христианской веры, как это иногда может показаться со слов и из писаний верующих. Я говорил, что одним из главных грехов самих верующих против своей веры является это частое низведение религии до уровня сверхъестественных явлений, нарушающих законы природы и тем самым якобы доказывающих и существование Бога, и истинность христианской религии. Я напоминал, что в Евангелии сказано, как в некоторых местах Христос не смог совершить чудес именно из–за неверия людей, чем подтверждается христианское учение о том, что не вера от чуда, а чудо от веры.

Перейдем теперь к другой установке – к той, что характеризует неверующих, и которая, увы, часто вызвана безудержными рассказами самих верующих о чудесах. Эта установка состоит в радикальном отрицании чуда как чего–то невозможного и в попытках так или иначе развенчать, объяснить, снизить те таинственные и необъяснимые явления, которые верующие называют «чудом». Если в первом случае мы имеем некую измену самих христиан духу христианства, то во втором перед нами не меньшая узость, слепота, непонимание и упрямство. Но прежде всего нужно понять обе эти установки в их глубоких психологических корнях.

Если верующий так часто и так много говорит о чуде и чудесном, то это не потому, что сама его вера обязательно зависит от этих чудес, а потому, что чудо представляется ему наилучшим доказательством для неверующего. О сути веры, о блаженной наполненности его души, о любви и радости, открываемых ею, так трудно говорить. И вот верующий с самыми, так сказать, лучшими намерениями пытается перевести этот опыт на язык, представляющийся ему более «объективным», более способным разрушить скепсис, неверие неверующего. И он часто не понимает, что вредит сам себе и вере, которую защищает, ибо он делает это от избытка любви и ревности о Боге.

Неверующий же, со своей стороны, если он так упрямо и настойчиво отвергает даже очевидные чудеса, тоже делает это не от каких–то отрицательных чувств, а потому что он также что–то защищает. Что же? Да вот эти самые «законы природы», о нарушении которых так любят вещать поборники и защитники чудес. Тут сказывается даже своеобразное уважение к религии, ибо если, как говорят верующие, Бог создал законы природы, почему и зачем их все время «нарушать»? Если верующий видит и хочет «доказать» прежде всего всемогущество Божие, Бога как Бога, то неверующий с таким же рвением защищает тот незыблемый и по–своему тоже чудесный и даже необъяснимый порядок и строй жизни и вселенной, вне которого все становится хаосом и произволом. И человек с такой установкой сознания не придет к вере от «чудес», ибо они представляются ему не только ненужными, но снижающими понятие о религии. «Если это» религия, если это вера, – как бы говорит такой человек, – то и оставайтесь при ней, она не для меня».

Так вот, может быть, настоящее разрешение этого многовекового недоразумения состояло бы в том прежде всего, чтобы от этого бесплодного спора о чуде перейти сначала к попытке понять, о чем говорит христианство, о чем говорит Евангелие, когда говорит о чуде. Все как бы сговорились определять чудо как нарушение законов природы и спорить о том, возможно оно или невозможно. А что если христианское чудо – это совсем не нарушение законов природы, что если оно – высшее, предельное исполнение этого закона, что между ним и этими пресловутыми «законами» нет противоречия, которое видят и те, кто хочет чудес, и те, кто отвергает их? Да, это трудно доказать, ибо речь здесь идет о чем–то, что можно скорее почувствовать, увидеть, воспринять сердцем, чем доказать. И это так потому, что такое понимание чуда укоренено прежде всего в восприятии как чудесного самой жизни, самого мира – а это значит, в первую очередь, и вот этих самых «законов природы».

Сам закон природы открывается и воспринимается как какое–то необъяснимое в своей глубине, в своей мудрости чудо. И не этот ли опыт как раз имели в виду те великие ученые, те открыватели законов природы, которые ближе и глубже других вникли в тайны природы. Таков, во всяком случае, был опыт Эйнштейна и Пастера; таков, совсем недавний, опыт великого французского палеонтолога и антрополога Тейяра де Шардена. Но если так, если сам мир, если сама жизнь есть чудо, в которую никогда не устанет вникать, которой никогда не перестанет удивляться и восхищаться человек, и чем больше он постигает его, тем сильнее, – то тогда граница между «чудом» религиозным и этим общим ощущением чудесного как бы стирается. Ибо отличие религиозного чуда от этой всемирной чудесности только в одном: это чудо есть плод любви, а любовь есть самый таинственный, самый неизученный, но, пожалуй, и самый глубокий из всех законов природы.

Христос творил чудеса. И никогда – для того чтобы «доказать» Свою Божественность или заставить людей поверить в Себя. Но всегда потому, что любил, жалел, сострадал, страдания и нужды людей воспринимал Своими нуждами, Своим страданием. Между тем все, что мы знаем о любви, весь наш опыт ее, сколь бы он ни был ограничен, – указывает на ее потрясающую, действительно чудесную силу и возможности. В любви становится возможным то, что по–человечески кажется невозможным. В любви человек преодолевает свою естественную ограниченность и открывает еще один – высший – закон природы, который обычно остается скрытым от него. В любви узнает он, таким образом, ключ ко всем законам природы, последнюю их подчиненность человеку, его духу, его царственному достоинству. Чудеса без любви – обман и самообман, и их действительно нужно и можно отвергнуть. Но любовь есть чудо, и это чудо открывает нам чудесные возможности, не увидеть, не признать которые – значит ничего не увидеть и не понять на земле.

Православное богослужение

Введение

Цель всего религиозного преподавания в Православной Церкви – введение ребенка (или взрослого) в Церковь, в ее жизнь – жизнь благодати общения с Богом, любви, единения и духовного пути к вечному спасению, ибо таковы основные цели Церкви.

Церковь как жизнь и благодать воплощается в своем богослужении. Греческое слово для обозначения богослужения – ******* – литургия означает больше, чем просто молитва. Оно означает общее действие, в котором каждый принимает активное участие, является участником, а не только «присутствующим». Это действие по сущности одновременно и общее, и личное. Общее оно потому, что единением и верою участников оно реализует и исполняет сущность Церкви, то есть присутствие Христа посреди верующих в Него. А личное, поскольку эта реальность каждый раз обращена ко мне, дана мне для моего личного вразумления, для моего возрастания в благодати. Итак, в богослужении я активный «строитель» Церкви – а быть им мой христианский долг, – и меня же Церковь благодетельствует, так как все сокровища Церкви предлагаются мне как Божественный дар.

Следовательно, литургическое обучение и состоит в том, чтобы объяснить, как все в богослужении касается нас как Церкви Божией, делает нас живым Телом Христовым и относится ко мне как к живому члену этого Тела. Основная задача литургического обучения в том, чтобы показать, как, участвуя в литургии, общей и официальной службе Церкви, мы можем стать свидетелями Христа в нашей частной и общественной жизни, ответственными членами Церкви, христианами в полном смысле этого слова. Понимание богослужения должно привести к усвоению христианских догматов, к христианской жизни.

Литургия Церкви состоит из молитв, чтения, обрядов, пения. Другими словами, в ней существует порядок, структура, в которой различные элементы связаны друг с другом, и только в этом соотношении раскрывается их истинное значение. Каждую службу можно сравнить со зданием, в котором все части функциональны. Чтобы понять действие и смысл каждой части, надо сначала понять все в целом. Слишком часто в нашем религиозном преподавании службы не объясняются, а только описываются как ряд обрядов и молитв. Внутренняя необходимость, которая все эти элементы связывает и приводит в порядок, в службу, не объясняется. Есть люди, которые знают службы так хорошо, что могут и служить и петь их, при этом не понимая их смысла. Литургическое служение становится в таком случае слепым выполнением бессмысленных предписаний, что несовместимо с определением молитвы, данным Самим Иисусом Христом: «поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 24). Для понимания богослужения Церкви требуется духовное и интеллектуальное усилие. Изучением различных элементов службы, общего порядка и структуры мы постигаем смысл службы. Правила, предписания, устав надо понимать как врата, ведущие нас в чудесную реальность новой жизни во Христе.

При описании православных служб часто употребляются выражения «торжественные», «красивые» и т. п., но мы должны помнить, что ни торжественность, ни красота сами по себе не цель службы. И красота, и торжественность могут быть ложными, это случается, когда они становятся самоцелью, теряют связь со смыслом богослужения. Служба по существу является духовной и должна быть таковой на практике. Слишком много наших церквей как будто отражают человеческую гордость и самодовольство сильнее, чем небесную красоту Царства Божия. Нам необходимо вновь обрести истинный дух богослужения, который есть смирение, благоговение, страх Божий, сознание своего недостоинства и предстояния перед Самим Богом. Вот что означают слова: «С верой, благоговением и страхом Божиим».

Литургия Церкви может изучаться в следующем порядке:

1. Литургия посвящения: таинства Крещения и Миропомазания, посредством которых мы вступаем в Церковь и становимся ее членами.

2. Божественная литургия, или Евхаристия — самый центр всей церковной жизни, таинство присутствия Христа среди нас и Его общения с нами. Это основное таинство Церкви, так как ничего в Церкви не может быть достигнуто без причастия Христу в Евхаристии.

3. Литургия времени, то есть те службы, в которых Церковь освящает время, в котором мы живем и действуем, преображая его во время нашего спасения.

4. Освящение жизни, то есть таинства и службы, относящиеся ко всем подробностям нашей жизни, помогающие нам жить христианской жизнью, причастной ко Христу, полной Его Духом и посвященной Его спасительной цели. Это таинства целительные – Покаяние и Елеосвящение, таинство Брака, различные обряды (молитвы, благословения) и, наконец, богослужение христианской смерти.

Церковь учит нас различать таинства и не сакраментальные службы. Таинство (|*****-***) – богослужение, во время которого Дух Святой совершает определенную перемену или преобразование, имеющее значение для всей Церкви и признаваемое и принятое всей Церковью. Таинств семь, и, хотя мы будем каждое из них разбирать в дальнейшем, краткое определение мы дадим здесь:

1. Таинство Евхаристии есть «Таинство таинств», в котором Церковь видимая преображается в Церковь – Тело Христово, новый народ Божий, Храм Духа Святого. Это совершается жертвенной и евхаристической трапезой, установленной Самим Христом, на которой вся Церковь приносит Богу, во имя Христа, Жертву хваления, вспоминая Смерть и Воскресение Господа. И принимая пресуществление Хлеба и Вина, нашего приношения и воспоминания, в Тело и Кровь Христовы, Церковь причащается Ими в совершенном единении с Ним.

2. Таинство Крещения: литургическое действие троекратного погружения в воду, которое преобразует человека в «новое творение», разрешает все грехи его и соединяет в новую жизнь со Христом.

3. Таинство Миропомазания, в котором человек посвящается в христианина. Он получает дар Духа Святого, делающего его членом Церкви, которая «род избранный, царственное священство, народ святой» (1 Пет. 2, 9). Он вводится в жизнь Духа Святого и становится гражданином Царства Небесного.

4. Таинство Рукоположения, в котором Дух Святой изменяет деятельность христианина в Церкви, сообщая ему дары Духа Святого, необходимые для просвещения Церкви в пастырском служении, власть совершать таинства, способность учительствовать.

5. Таинство Брака, в котором два члена Церкви становятся одним телом, новой «единицей»в Теле Христовом, получают благословение умножаться и возрастать в совершенном единении любви.

6. Таинство Покаяния: в нем христианин, чьи грехи увели его от жизни во Христе, примиряется с Церковью – после покаяния – и снова принимается в полное общение и участие в ее жизни.

7. Таинство Елеосвящения (соборование): в нем болящему члену Церкви подается сила исцеления, духовного или физического.

В не сакраментальных богослужениях надо различать службы литургические и не литургические. Литургическими мы называем те службы, которые совершаются от имени всей Церкви, которые имеют «субъектом» Церковь, даже если присутствуют только два или три человека. Они относятся к официальному культу Церкви, например, вечерня, утреня, праздничные службы и т. д. Они «кафоличны» и «универсальны» в своем масштабе и значении – даже если касаются одного члена Церкви (похороны, присоединение к Православию и т. д.). Что касается не литургических служб – их главное отличие в том, что их масштабы ограничены, они не относятся ко всей Церкви (например, монастырское повечерие).

Порядок служб указан в церковных богослужебных книгах. Хотя не все в литургической традиции Церкви в одинаковой степени важно, тем не менее отдельные лица не имеют права изменять порядок служб или вносить изменения в принятые формы богослужения. Это право и долг иерархии – сохранять чистоту литургической жизни, охранять ее от всего, что могло бы затемнить ее или что не соответствует ее вечному назначению.

Основные элементы литургического богослужения

Все литургические службы при различии их специального содержания и назначения имеют некоторые общие для них элементы. Краткое изучение этих общих литургических форм должно непременно предшествовать изучению каждой службы или цикла служб.

Язык богослужения: язык Библии

Православная Церковь употребляет много языков в своем богослужении (греческий, церковнославянский, английский и т. д.) и все же имеет основной литургический язык. Это язык Священного Писания, Библии. Чтобы понять литургию, недостаточно просто перевести ее на «понятный» язык, надо еще изучить ее библейскую форму и содержание, то есть образы, сравнения, ссылки, вообще всю систему выражений, взятых прямо или косвенно из Библии. Этот библейский характер христианского богослужения объясняется, во–первых, тем фактом, что первые христиане были иудеями и, естественно, употребляли формы и выражения иудейского культа, прямым продолжением которого является христианское богослужение. Во–вторых, великие христианские писатели, которые писали литургические песнопения и молитвы, были глубоко укоренены в Библии, видели в ней источник всей христианской мысли и учения. Естественно, они писали языком, к которому привыкли. Таким образом, Библия является ключом к пониманию богослужения, точно так же как и богослужение – живое толкование Библии. Вместе они образуют два главных основания церковной жизни.

Использование Библии в качестве литургического языка Церкви, то есть как выражение ее богослужения, молитвы и поклонения, возможно тремя способами:

1. Во–первых, сами библейские тексты составляют важную часть всех служб: паремии (чтения пророчеств из Ветхого Завета, из Нового Завета, чтение Евангелия и Апостола), песнопения (песни из Ветхого Завета: «Величит душа моя Господа», «Ныне отпущаеши» и другие), наконец, псалмодия. Псалтырь – литургическая книга в своей полноте. Отдельные стихи, или несколько стихов прокимена, или целые псалмы входят в ткань всех служб и являются важнейшим выражением церковной молитвы. Отцы Церкви и создатели литургических текстов знали Псалтырь наизусть и считали ее боговдохновенным выражением всего богослужения.

2. Кроме того, в службах употребляются библейские слова и выражения на еврейском языке или в переводе. Вот самые важные:

Аминь — «да будет так» – торжественное признание и принятие верующими действительности, правды и силы того, что сотворил Бог и «доныне делает». На каждую молитву, каждый возглас, каждое литургическое действие народ отвечает: «Аминь», как бы ставя свою печать; и справедливо будет сказать, что только христианин имеет право говорить «аминь», то есть получать и делать своим то, что Бог дает ему в Церкви.

«Аллилуия» — в вольном переводе: «Здесь Господь, хвалите (славьте) Его» – радостное восклицание тех, кто видит и испытывает присутствие Божие, одно из ключевых слов службы, потому что оно открывает нам самую суть молитвы: поставить нас пред Богом.

«Благословенно» — основная библейская формула поклонения, которая употребляется во всех службах как их начало и открытие. Мы возвещаем, что Бог и торжество Его воли и намерений–предельная цель всех наших желаний, начало нашего богослужения.

К подобным словам принадлежат выражения: «Свят, Свят, Свят», «Бог Господь и явися нам» и многие другие, которые в Ветхом Завете выражали ожидание Израилем искупления, а теперь выражают веру Церкви, что во Христе все надежды и пророчества исполнились.

3. Наконец, все песнопения и молитвы в богослужении полны образами, символами и выражениями, взятыми из Библии, которые для своего понимания требуют знания Священного Писания. Когда, например, Матерь Божию сравнивают с «Купиной Неопалимой» или с кадилом, храмом, горой и т. д., эти сравнения требуют не только фактического знания Писания, но и символического и богословского понимания их значений. Такие слова или понятия, как «свет», «тьма», «утро», «день Господень» или символы веры, елея, вина и т. д., должны восприниматься в их библейском значении, если мы хотим понять их литургическое употребление.

Основные обряды

Литургия – священное действие, то есть ряд движений и обрядов, не только чтений и молитв. Община, как и отдельные люди, молится и поклоняется Богу не только словами, по и в некоторых телесных движениях: коленопреклонения, воздеяния рук, поклоны, земные поклоны, прикладывание к иконам и т. д. – религиозные обряды, старые, как самое человечество. Они были приняты в христианское богослужение как прямые и естественные выражения разнообразных религиозных состояний человека. К этому надо прибавить еще несколько основных обрядов, которые встречаются во всех богослужениях:

1. Каждение, то есть возжигание ладана. Сначала христиане протестовали против этого обряда, который существовал еще в Иерусалимском храме, из–за его связи с язычеством. В Римской Империи христиане преследовались за отказ возжигать ладан перед изображением императора, таким образом отрицая его божественность, но позже каждение было принято Церковью. Это естественный символ религии, ее преображающей силы (ладан становится благовонием) и поклонения (дым восходит вверх). В христианском богослужении каждение предписывается или как приготовление и освящение (каждение алтаря перед приношением), или как выражение благоговения (каждение икон и молящихся, т. к. каждый человек носит образ Божий и высокое призвание к святости).

2. Процессии и входы. Все литургические службы построены по образу процессии, то есть движения вперед, указывая таким образом на динамическую сущность христианского богослужения. Процессия символизирует и являет движение человека к Богу и Бога к человеку, движение всей истории спасения, которая оканчивается в Царстве Небесном. Например, в литургии: вхождение священника в алтарь (движение человека), его приношение даров для Евхаристии (приношение жертвы), затем выход с Чашей (Бог приближается к людям, приходит к нам) и т. д.

3. Свет и тьма. Кроме обычая зажигать свечу перед иконами, существуют литургические обряды, связанные со светом. Свеча дается новокрещенным, новобрачным, священнослужители имеют свечи в руках в определенные торжественные моменты службы, также и все собравшиеся во время отпевания. Литургические правила предписывают в некоторые моменты полное освещение Церкви, в другие – затемнение. Все это – выражение в обрядах важнейшего христианского противопоставления света и тьмы, святости и греховности, радости и горя, смерти и воскресения. Свет всегда олицетворяет Христа («Я – Свет миру»), просвещение, которое Он нам принес: познание истинного Бога, возможность достичь Его, дар общения с Ним.

4. Крестное знамение. Это простое действие – главный знак христианского благословения, выражающий веру Церкви в спасительную силу Креста Господня.

5. Стояние, сидение, коленопреклонение, земной поклон. Весь человек, то есть и душа и тело, принимает участие в молитве, потому что весь человек был воспринят Сыном Божиим в Его Воплощении и должен быть искуплен для Бога и Его Царствия. Поэтому различные положения тела в молитве имеют литургическое значение, являются выражением нашего поклонения. Стояние — это основное положение во время службы («станем добре»), так как во Христе мы были искуплены и возвращены к своему истинному состоянию, восстановлены из греховной смерти и от подчинения животной, греховной части нашей природы. Потому Церковь запрещает всякие другие положения (коленопреклонения, поклоны) в день Господень, когда мы вспоминаем Христово Воскресение и созерцаем славу нового творения. Коленопреклонение и поклоны принадлежат покаянным дням литургического года (пост), но также предписываются в некоторых случаях как обряды поклонения (перед Крестом, в алтаре и т. д.). Сидеть полагается только во время поучительных частей службы (чтение паремий, пророчеств, во время проповеди), но Евангелие всегда слушают стоя.

Литургические формулы

Есть несколько литургических формул, которые встречаются во всех службах и выражают несколько основных реалий христианского богослужения. Самые важные следующие:

1. «Мир всем: и духови твоему». Этот короткий диалог между священнослужителем и молящимися всегда предшествует главным действиям в каждой службе (чтению Евангелия, Евхаристическому канону, Причастию и т. д.). Все, что мы получаем в Церкви, стало возможным благодаря миру между Богом и людьми, который Христос установил и исполнил. В Нем мы в мире с Богом, поэтому это провозглашение и дарование мира составляет важную часть христианской литургии.

2. «Главы ваша Господеви приклоните» — призыв к подчинению Богу, к приятию Его как Бога и Господа.

3. Ектений и прошения. Ектенья – это определенный ряд прошений или призываний к молитве, возглашенных диаконом (или священником) . Ектенья – одна из основных форм литургической молитвы, свойственная почти всем службам. В Православной Церкви употребляются четыре типа ектений.

(1) Великая ектенья, с которой обычно начинается богослужение. Ее прошения говорят о всех нуждах Церкви, мира, общины и каждого отдельного человека и составляют, таким образом, Молитву Церкви. Она начинается словами: «Миром Господу помолимся».

(2) Малая Ектенья — сокращенная великая ектенья.

(3) Сугубая ектенья: молящиеся на каждое прошение отвечают троекратно: «Господи, помилуй!», ее прошения касаются более подробно нужд прихода.

(4) Просительная ектенья, в которой мы просим («Господа просим» – «подай, Господи») исполнить наши основные нужды. Эта ектенья обычно бывает в конце службы. К этим ектеньям надо добавить те, которые употребляются в особых службах или в особые моменты службы, например, об оглашенных, при освящении воды, заупокойные и т. д. Литургический смысл и важность ектений состоит в том, что благодаря им поддерживается совместный характер молитв, богослужение приобретает диалогическую структуру.

4. «Премудрость» — этот возглас обычно подчеркивает важный момент службы, обычно предшествует чтению Священного Писания.

5. «Вонмем» – призыв быть особенно внимательными и сосредоточенными перед чтением Священного Писания

Богослужебные тексты

Кроме текстов, взятых непосредственно из Библии (паремии, псалмы, песнопения и т. д.), мы находим в богослужениях два основных типа текстов: молитвы и песнопения. Молитвы обычно читаются или возглашаются епископом или священником и являются центром или вершиной каждого литургического действия. Они выражают смысл всей службы (молитвы на вечерни и утрени) или, когда речь идет о таинствах, совершают и выполняют тайнодействие (великая Евхаристическая молитва Божественной литургии, разрешительная молитва таинства покаяния и т. д.). Песнопения составляют музыкальную часть богослужения. Церковь считает пение важным выражением нашего поклонения («Пою Богу моему, дондеже есмь») и предписывает большое разнообразие песен для каждой службы.

Основными гимнографическими типами или формами являются:

1. Тропарь — короткая песнь, выражающая главную тему празднуемого события (праздник, день святого и т. д.) и прославляющая его. Например, пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых» или тропарь Воздвижения Креста: «Спаси, Господи, люди Твоя».

2. Кондак–то же, что тропарь, разница лишь в их историческом развитии. Кондак был прежде длинной литургической поэмой из 24 икосов; постепенно он вышел из богослужебного употребления, сохранившись только в виде короткой песни, исполняемой на утрени (после 6–й песни канона), за литургией и на часах. У каждого праздника есть свой тропарь и кондак.

3. Стихира — принадлежит к разряду песнопений, которые поются в определенные моменты службы, например, стихиры после псалма«Господи, воззвах» на вечерне, на утрени – стихиры на «Хвалите» и т. д.

4. Канон — большая гимнографическая форма; состоит из 9 песен, включающих по несколько тропарей. Существуют каноны на каждый день года, которые поются на утрени, например, пасхальный канон: «Воскресения день», рождественский: «Христос рождается, славите».

Всего существует восемь основных мелодий, или гласов для богослужебного пения, так что каждое песнопение исполняется на определенный глас (например, «Царю Небесный» – на 6–й глас, рождественский тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже» – на 4–й, пасхальный канон – на 1–й и т. д.). Указание гласа всегда стоит перед текстом. Кроме того, каждая неделя имеет свой глас, так что восемь недель образуют «гимногра–фический» цикл. В структуре богослужебного года отсчет циклов начинается со дня Пятидесятницы.

Святой Храм

Место богослужения называется храмом. Двойное значение слова «Церковь», означающее и христианскую общину, и дом, в котором она поклоняется Богу, уже само указывает на функцию и природу православного храма – быть местом литургии, местом, где община верующих являет себя Церковью Божией, духовным Храмом. Православная архитектура имеет поэтому литургический смысл, свою символику, которая дополняет символику богослужения. У нее была длинная история развития, и она существует у различных народов в большом разнообразии форм. Но общая и центральная идея та, что храм – это небо на земле, место, где нашим участием в литургии Церкви мы входим в общение с грядущим веком, с Царствием Божиим.

Храм обыкновенно разделен на три части:

1. Притвор, передняя часть, теоретически в центре него должна стоять крещальная купель. Таинство Крещения открывает новокрещенному двери в Церковь, вводит его в полноту Церкви. Поэтому Крещение прежде происходило в притворе, и затем новый член Церкви торжественной процессией вводился в Церковь.

2. Центральная часть храма — это место собрания всех верующих, сама церковь. Церковь здесь собирается в единении веры, надежды и любви, чтобы прославлять Господа, слушать Его поучения, принимать Его дары, чтобы вразумляться, освящаться и обновляться в благодати Духа Святого. Иконы святых на стенах, свечи и все остальные украшения имеют одно значение – единение Церкви земной с Церковью Небесной, или, вернее, их тождество. Собранные в храме, мы – видимая часть, видимое выражение всей Церкви, глава которой–Христос, а Матерь Божья, пророки, апостолы, мученики и святые – члены, как и мы. Мы вместе с ними образуем одно Тело, мы подняты на новую высоту, на высоту Церкви в славе –Тело Христово. Вот почему Церковь приглашает нас войти во храм «с верой, благоговением и страхом Божиим». По той же причине древняя Церковь не позволяла присутствовать на службах никому, кроме верных, то есть тех, кто уже верой и крещением включены в небесную реальность Церкви (ср. на литургии: «Оглашенные, изыдите»). Войти в Церковь, быть вместе со святыми – самый великий дар и честь, поэтому храм – это место, где мы поистине приняты в Царствие Божие.

3. Алтарь — место престола. Престол – мистический центр церкви. Он изображает (являет, реализует, раскрывает нам – таково действительное значение литургического изображения): а) Престол Божий, к которому Христос вознес нас Своим славным Вознесением, которому мы вместе с Ним предстоим в вечном поклонении; б) Божественную трапезу, к которой нас призвал Христос и где Он вечно раздает пищу бессмертия и жизни вечной; в) Его Жертвенник, где совершается Его полное приношение Богу и нам.

Все три части храма украшены иконами (изображениями Христа и святых). Слово «украшение» не вполне подходит, т. к. иконы больше, чем «украшение» или «искусство». Они имеют священное и литургическое назначение, они свидетельствуют о нашем реальном общении, единении с «небом» – духовным и прославленным состоянием Церкви. Поэтому иконы больше, чем образы. По учению Православной Церкви, те, кого они изображают, действительно духовно присутствуют, они – духовная реальность, а не просто символ. Иконография – искусство сакраментальное, в котором видимое открывает невидимое. Это искусство имеет свои правила, или «канон», особый метод и технику письма, которые вырабатывались веками для выражения преображенной действительности. Сегодня люди вновь стремятся открыть истинное значение икон, постичь настоящее иконографическое искусство. Но еще много надо сделать, чтобы убрать из наших церквей приторные и сентиментальные изображения, которые ничего не имеют общего с православным пониманием иконы.

Православный храм по своей форме, структуре и украшениям предназначен для литургии. «Материальный» храм должен помогать в построении духовного храма – Церкви Божией. Но, как и все другое, он никогда не может стать самоцелью.

Священник и приход

В православном учении о Церкви (и, следовательно, богослужении, которое есть священнодействие и выражение Церкви) духовенство и миряне не могут быть противопоставлены друг другу, но не могут и смешиваться. Вся Церковь – это миряне, народ Божий, каждый в ней прежде всего член церковного тела, активный участник в общей жизни. Но внутри церковного народа существует порядок служений, Богом установленный для правильной жизни Церкви, для сохранения единства, для верности ее Божественному назначению. Основное служение – священство, которое продолжает в Церкви священническое служение Самого Христа в трех его аспектах: священства (Христос – Первосвященник, Который принес Себя в жертву Отцу за спасение всех), учительства (Христос – Учитель, учащий нас заповедям новой жизни) и пастырства (Христос – Добрый Пастырь, знающий Своих овец и называющий каждую по имени). Единственное в своем роде священство Христа продолжено в Церкви священной иерархией, которая существует и действует в трех служениях – епископа, священника и диакона. Полнота священства принадлежит епископу, который есть глава Церкви. Он разделяет свои священнические обязанности с пресвитерами, которых он посвящает, чтобы они были его помощниками в управлении Церковью и возглавляли отдельные приходы. Епископу и священникам помогают диаконы, которые не могут совершать таинств, но их назначение – поддерживать живую связь между иерархией и народом. Это иерархическое построение, или порядок в Церкви выражается в ее богослужении, каждый член участвует в нем согласно своему призванию. Вся Церковь совершает литургию, и в этом общем деле каждый имеет свое назначение. Епископу (или священнику) подобает возглавлять народ, приносить Богу молитву Церкви и преподавать народу Божественную благодать, учение и дары Божий. При совершении литургии он являет видимую икону Иисуса Христа – Который как Человек стоит перед Богом, объединяя и представляя Собой всех нас, и Который как Бог дает нам Божественные дары прощения, благодать Духа Святого и пищу бессмертия. Поэтому не может быть литургии и никакой службы Церкви без священника, так как это именно его обязанность изменять или преображать земное и человеческое собрание в Церковь Божию, продолжая в ней посредническое служение Христа. И не может быть литургии без народа, общины, так как это их молитвы и приношения священник приносит Богу, и для того он получил благодать Христова священства, чтобы преображать общину в Тело Христово.