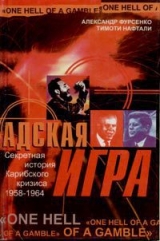

Текст книги "Адская игра. Секретная история Карибского кризиса 1958-1964"

Автор книги: Александр Фурсенко

Соавторы: Тимоти Нафтали

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)

„С одной стороны, консолидация сил и ослабление сил контрреволюции, – как бы размышлял Хрущев вслух, – с другой стороны, это осложнит положение Кубы в ее отношениях со странами Западного полушария, так как американская пропаганда стремится убедить всех и вся, что Куба является советским сателлитом“. Завершая анализ, Хрущев сказал, что „в целом вопрос о военном соглашении советская сторона оставляет на усмотрение кубинцам“. Он объяснил, почему военное соглашение скорее нанесет ущерб Кубе.

Ключевым элементом стратегии Хрущева – помочь Кеннеди сдержать обещания в отношении политики в Карибском бассейне – было отговорить Кастро от заключения договора о взаимной безопасности. Как только Кастро поднял вопрос о возможности подобного соглашения, Хрущев завел разговор о советских войсках, находящихся на Кубе. Кастро хотел сохранить их на острове. „Присутствие советского военного персонала на Кубе является исключительно хорошим сдерживающим фактором для всех любителей военных авантюр“. По нашему мнению, – продолжал Кастро, – советские военные специалисты, находящиеся на Кубе, являются как бы заменителями ракет. Американские военные круги убеждены, что нападение на Кубу в момент, когда там находится советский персонал, неизбежно приведет к войне с Советским Союзом, которой они не хотят и боятся».

Своим упоминанием ракет Кастро поставил Хрущева в трудное положение. Тем не менее советский лидер не хотел оставлять у Кастро впечатления, что Советский Союз в восторге от перспективы держать на острове своих людей. Сказав, что он «согласился» с анализом ситуации, Хрущев достаточно твердо заявил, что «пребывание войск не может быть вечным, тем более что в настоящее время имеются достаточно сильные гарантии, данные в конфиденциальном порядке Кеннеди невторжения на Кубу». Хрущев вновь вернулся к намерению убедить Кастро, что слишком явная зависимость от Москвы будет работать против Кубы. «Многие иностранные буржуазные политиканы и журналисты, – заметил он, – спекулируют на том, что советские войска находятся на Кубе, чтобы поддерживать режим Кастро, и что вывод войск будет равносилен падению режима Кастро». Хрущев особо подчеркнул ключевой пункт:

«Надо показать, что это не так».

Убежденный в том, что Кастро недооценивает трудность насаждения коммунизма сверху, Хрущев призвал его обращать большее внимание на внутренних врагов. В 1960 году, когда имелись сомнения в лояльности Кастро, Москва рекомендовала советскому контингенту на Кубе не поощрять Анибала Эскаланте и других сторонников выкручивания рук в кубинской компартии, призывавших к войне с контрреволюцией. Теперь Хрущев почувствовал, что надо немного встряхнуть кубинского лидера. «В этом вопросе, – сказал он, – надо быть особенно осторожным, потому что всегда найдутся отдельные элементы, даже группы, недовольные теми или иными обстоятельствами, которые могут воспользоваться определенным моментом для антиправительственных выступлений». Он имел в виду свои собственные решения использовать силу для подавления антисоветских выступлений. «Мы, например, после 40 с лишним лет Октябрьской социалистической революции вынуждены были в ряде моментов применять оружие. В частности так было в Тбилиси, Новочеркасске, Караганде и некоторых других местах». Для Кастро это было нечто вроде семинара, проводимого одним из последователей Ленина. В 1922 году Ленин советовал соратникам по партии, что если для достижения политических целей возникнет необходимость в терроре, то его надо провести энергично и быстро{55}. В 1963 году Хрущев поучал Кастро:

«Надо только иметь в виду, что любое проявление антиправительственных выступлений надо подавлять вначале быстро, не останавливаясь в случае необходимости перед применением оружия»{56}. Хрущев считал, что советская система не может себе позволить какое-либо послабление внутри страны. «Всякое колебание, всякая интеллигентская мягкотелость могут привести к очень пагубным последствиям».

Кастро принял вызов, заверив, что кубинская революция также «не останавливалась перед крутыми решительными мерами, если это диктуется необходимостью. Залогом тому был расстрел военных и политических преступников, аресты многих саботажников, диверсантов и явных агентов иностранных разведок». Кастро сказал, что он уверен, что своими силами в любой обстановке им удастся обеспечить полный контроль над страной и предотвратить всякое контрреволюционное выступление. В связи с этим он планирует создать в составе дивизии гаванской полиции «специальный отдельный танковый батальон»{57}.

Тремя неделями позже, когда визит Кастро подходил к концу, Хрущев пригласил его в любимый бассейн в Пицунде, где за год до этого он развлекал сотрудника администрации Кеннеди Стюарта Юдалла. По всем меркам визит Кастро проходил успешно. Об этом свидетельствовала открытость планов поездки кубинского лидера на конечном этапе визита. Первоначально он должен был покинуть Россию 20 мая, однако он почувствовал себя дальним родственником, который приехал к рождественскому обеду, а собирается остаться и красить яйца на Пасху. Но визит завершался, и наконец надо было решать вопросы военной помощи и получения гарантий безопасности{58}.

В присутствии начальников штабов советской и кубинской революционной армий Кастро обрисовал потребности Кубы в военной сфере. В начале мая он уже говорил Хрущеву, что намерен создать новые танковые соединения для использования на улицах Гаваны. Ему нужны 120 новейших танков советского производства Т-54 и Т-55 для формирования двух танковых бригад в целях защиты Гаваны и стратегической воздушной базы в Сан Антонио де лос Баньос. Кроме танков Кастро просил дополнительное оружие ПВО, включая новые ракеты, о которых ему сообщили друзья из Советской армии. Хрущев не пошел навстречу всем просьбам Кастро, несмотря на то, что хотел смягчить недовольство кубинцев, вызванное ракетным кризисом. Одной из причин были большие затраты на помощь Кубе и еще не забытые волнения самого Хрущева. Однако, отказывая Кастро, Хрущев преследовал тактическую цель – дать понять Кастро, что его спасение не в танках: «Нужно Добиться эффективности не столько путем усиления численности и боевой мощи Кубы, сколько путем создания эффективной разведывательной службы за границей». Хрущев критически отозвался о кубинской контрразведке и ее действиях внутри антикастровских сил. Он сказал, что Гавана должна более активно проникать в организации кубинских беженцев, чтобы заранее предупредить о готовящихся планах вторжения. Вспоминая опыт большевиков, Хрущев подчеркнул важность советских служб безопасности в осуществлении акций против белогвардейцев и других антибольшевистских элементов в зарубежных странах, особенно после Второй Провой войны. Хрущев не сомневался в целесообразности физического устранения оппонентов, сказав, что «в советской практике имели место случаи физической ликвидации главарей контрреволюционной эмиграции силами разведывательного аппарата»{59}.

Кастро ответил дипломатично. Несомненно помня о провалах кубинской разведки с 1959 года, он признал, что сначала его службы сосредоточились на проникновении в контрреволюционные банды внутри страны, и до последнего времени их успехи на Майями и другие очагах контрреволюции были весьма скромны. «Однако в последнее время (мы), – пояснил Кастро, – воспользовались судами, привозившими на Кубу медикаменты и продовольствие в качестве компенсации за интервенцию на Плайя-Хирон, чтобы засылать в Майями своих агентов» Кубинцы подготовили специальных людей для того, чтобы они могли попасть на американские корабли. Кастро не объяснил, каким образом кубинская разведка готовила этих людей для внедрения в среду кубинских беженцев в Майями, где они заняли руководящие позиции к направляли донесения в Гавану.

Через пару дней на встрече генерала кубинской армии дель Балле и маршала Советского Союза Бирюзова был подготовлен список военных поставок на Кубу. Ранее Хрущев решил предоставить самим генералам разработку деталей военной помощи. Однако, просмотрев список, он объявил Кастро, что Куба получит не 120, а 80 танков, и не нового поколения, а Т-34 – рабочие лошадки Второй мировой войны. Хрущев также решил снизить уровень поставок орудий ПВО. Несмотря на скупость советского руководства, Кастро не был разочарован. Хрущев предложил ему еще что-то. В первоначальном проекте советско-кубинского коммюнике, где превозносился успех визита Кастро в СССР, советское Министерство иностранных дел ничего не написало о ядерных гарантиях Кубе. Когда кубинцы узнали об этом, они пожаловались послу Алексееву, который сопровождал Кастро в поездке по стране. Алексеев сказал Хрущеву, что против таких гарантий выступает заместитель министра иностранных дел В В Кузнецов. «Что за глупость!» – отреагировал Хрущев и добавил, что, естественно, возобновит гарантии, которые дал летом 1960 года{60}. Верный своему слову, он дал команду сотрудникам Громыко ввести данный пункт в коммюнике. Эта гарантия значила для Кастро больше, чем танковые бригады.

В заключительном коммюнике по итогам визита Ф. Кастро в СССР в апреле-мае 1963 года было сказано о солидарности с Кубой в поддержке национально-освободительного движения, что соответствовало традиционной советской политике. Лично Хрущев считал большим своим достижением проникновение в Латинскую Америку, за что в октябре 1964 года при отстранении от власти подвергся критике за авантюризм{61}.

Подводя итоги визита Кастро в Советский Союз, аналитическая записка ПГУ отмечала особую роль А.И. Алексеева, который был «незаменимым человеком», хотя бы потому, что из всех работников советского посольства на Кубе он пользовался «наибольшим доверием Фиделя». Вместе с тем автор записки высказывал критические замечания в адрес Алексеева, в частности по поводу его отношения к ряду деятелей из окружения Кастро, против которых он вольно или невольно настраивал кубинского лидера{62}.

Прежде всего это касалось редактора газеты «Революсьон» Карлоса Франки, сотрудника этой газеты А. Арта, ее корреспондента Хуана Аркоча и вообще взаимоотношений с кубинской интеллигенцией. С ними нужно было терпеливо работать, чтобы не оттолкнуть в лагерь противников. Алексеев же, по мнению автора записки, не всегда верно настраивал Кастро. По его рекомендации Москва не выдала Франки в 1962 году визу в Советский Союз, выразив ему тем самым «свое недоверие». Поэтому, когда Фидель собрался ехать в Москву, он вызвал Франки и сказал, что «хотел бы взять его в Советский Союз». Но поскольку русские ему «не доверяют», посоветовал поехать в Париж, «чтобы не бросалось людям в глаза, что он, Франки, не поехал вместе с Фиделем».

Карлос Франки был ветераном коммунистического Движения, вступил в партию в 1938 году, когда работал линотипистом в газете «Нотисиас де Ой». Затем он стал редактором «Революсьон», которую Москва считала мелкобуржуазной. Франки много и активно помогал Ф.Кастро. «Напрасно ты думаешь, что я являюсь редактором „Революсьон“, – заявил он в беседе с автором записки. – Редактором газеты является Фидель. Все, что мы печатаем, выходит с ведома или по прямому указанию Фиделя»{63}.

«Дело не во Франки, – отмечал автор записки, – а в том, что вместо стремления всячески завоевать их доверие мы отталкиваем их от себя и делаем заклятыми врагами. Мы требуем головы Карлоса Франки, ведем исподтишка кампанию против Арта, хотя и тот, и другой по-собачьи преданы Фиделю и неукоснительно выполняют его директивы».

Травля Франки началась при Эскаланте, когда он был исключен из партии «за отсутствие дисциплины», а также «за растрату партийных денег и моральное разложение». Все эти обвинения, по свидетельству Карлоса Рафаэля Родригеса, оказались несостоятельными. «Франки был и остался в личном плане честным человеком, а в моральном пуританином, чего, к слову сказать, нельзя утверждать о многих других деятелях революции». Советская политика в отношении Франки и ему подобных вызывала «удивление наших друзей, дипломатов других стран», в частности посла Чехословакии на Кубе{64}.

В немилости у Алексеева оказался и Аркоча, который, по мнению сотрудника советской разведки «Макса», был одним из лучших кубинских журналистов. У него были обширные международные контакты, и он поддерживал дружеские отношения «с людьми из ближайшего окружения Фиделя». Когда Франки отослали в Париж, Фидель обещал ему, что возьмет с собой Аркочу, хотя Алексеев уверял, что этот «проходимец не поедет».

Тем не менее «проходимец» не только поехал, но и был в курсе всех деталей подготовки поездки, о которых знал «непосредственно» от Селии Санчес, личного секретаря Фиделя и от него самого, встречаясь с Кастро каждый день и консультируя его, как эксперт по советским делам «Аркоча тоже пытается всячески к нам подладиться, – писал Макс, – он даже женился на русской, но мы делаем все возможное, чтобы его изничтожить». Люди, подобные Аркоче, оказывали сильное влияние на общественное мнение. «.. Если мы им протянем руку, они пойдут за нами, если же оттолкнем, то чертовски осложним себе и Фиделю положение».

«Столь же близорукой», по мнению Макса, была и «наша политика по отношению к Арту и его группе». Последний стремился всячески «выслужиться перед Фиделем» и «был бы рад-радехонек служить верой и правдой и нам». При том условии, однако, «если бы он был уверен в том, что мы ему не подложим свинью и не скрутим шею при первом же удобном случае»{65}.

Слова эти били не в бровь, а в глаз. Подобного рода опасность была вполне реальной. В этом вскоре пришлось убедиться Франки и Аркоча, опубликовавших в газете «Революсьон» статью, в которой саркастически рассказывалось о советских протокольных порядках во время визита Кастро. В Москве этот сарказм не понравился. Об этом намекнули Фиделю.

Тут-то и настиг провинившихся высочайший гнев. Кубинское руководство знало, как обращались с творческой интеллигенцией в Советском Союзе, как Хрущев руководил литературой и искусством, в частности о его выступлении перед деятелями культуры в конце 1962 года, когда сильно досталось поэту Евтушенко, который затем подвергся проработке в Союзе писателей.

Прочитав статью Аркочи в «Революсьон», Кастро вместе с Э.Арагонесом в ходе перелета из Свердловска в Ленинград и во время пребывания в Ленинграде поделился своим возмущением с переводчиком, который представил отчет об этой беседе в ЦК КПСС. Кастро заявил, что в редакции «Революсьон» «окопалось много людей, отнюдь не являющихся коммунистами». Чтобы сделать приятное советским хозяевам, кубинский гость не остановился перед тем, чтобы принести в жертву своего друга Франки, не говоря уже об Аркоче. «.. Значительная часть работников газеты „Революсьон“ – сказал он, – включая и ее главного редактора Карлоса Франки, не ожидала, что кубинская революция приобретет социалистический характер».

Что же касается Аркочи, то ему досталось гораздо сильней В репортажах Аркочи Кастро усмотрел «барское, интеллигентское пренебрежение к советскому и кубинскому народам» Это демагогическое заявление он дополнил сентенцией о том, что «Аркоча и ему подобные хотели бы, чтобы и при социализме для них существовали все те привилегии, которыми пользовались буржуазные журналисты в прошлом». Им хотелось бы, по его словам, «наблюдать за строительством социализма из-за стойки бара». «Жизнь богемы, женщины, вино и прочие прелести буржуазного мира – вот их удел»

Закончил же он приговором в духе сторонников социалистического реализма, как они его понимали, вполне по-советски. «.. Между такими людьми, как Аркоча и ему подобные, и поэтом Евтушенко очень много общего, и меры против них должны приниматься одинаковые Их деятельности, которая объективно направлена против революции, мы должны положить конец»{66}.

Что же вызвало такую бурю недовольства советских, а затем и кубинских руководителей? В чем заключался криминал статьи Аркочи? По нормальным человеческим меркам она была совершенно невинной

Еще до поездки Кастро в Москву многие спрашивали, что произойдет, когда он окажется «ограничен протокольными условностями во время официального визита». Традиция, которая казалась прочной, «была нарушена». Примерно в 10 часов вечера, после ужина Кастро решил, что еще слишком рано ложиться спать, и предложил другим членам кубинской делегации, проживавшим в Кремле, прогуляться Они вышли во двор и направились к Красной площади.

Старый дворец был приведен в замешательство. Страшно возбужденный обслуживающий персонал бегал по коридору. В различных кабинетах, где работа уже закончилась, раздавались телефонные звонки. У скучающих часовых глаза вылезли на лоб. «Что произошло? – восклицал Аркоча – Это не было предусмотрено программой, и никогда этого раньше не происходило»

Между тем Кастро и его спутники, пройдя «через древние стены Кремля, начали пересекать Красную площадь» Нагнав гуляющих уже на площади, переводчик безуспешно пытался повернуть их назад, обещая показать «византийские стены одной из церквей»

Своими бородами и униформой защитного оливкового цвета Фидель и его спутники сразу обратили на себя внимание. Люди пошли в их сторону и стали собираться вокруг «Как снежный ком, группа увеличивалась с ужасающей быстротой, пока не превратилась в толпу, веселую толпу, которая не могла поверить своим глазам». Когда «появились признаки нарушения порядка, хотя это и не таило в себе опасности», Кастро вошел в гостиницу «Москва», «к удивлению тех немногих лиц, которые находились в вестибюле в час, который в Москве считается достаточно поздним» Пройдя через служебный выход, он сел в машину и прибыл в отель, где разместились сопровождавшие делегацию лица. Там он обнаружил кубинских студентов, пришедших за письмами и посылками из дома. Здесь он проговорил до часу ночи.

Следующий день в основном прошел по протоколу. Торжественный завтрак в Кремле Потом беседа с Хрущевым и Брежневым, которая, правда, затянулась почти на 2 часа вместо условленных 30 минут. Возложение венка к Мавзолею Ленина – этот акт был «серьезным и торжественным» Кастро «прошел величественный склеп и несколько минут стоял в молчании, вглядываясь в останки Ленина». Затем он отошел к могилам старых революционеров, покоящихся в кремлевской стене

По окончании этой церемонии Кастро поднял взгляд и увидел народ «Почему бы нам не пройти туда и не поприветствовать людей?» – спросил он и, не ожидая ответа, двинулся вперед «Необычно возбужденные переводчики и служащие протокола кричали шоферам и милиционерам, – удивлялся Аркоча, – слова, которых я не мог понять, потому что они говорили очень быстро и без той артикуляции, которой нас учили преподаватели русского языка».

Когда толпа увидела Фиделя, она «заволновалась и начала свое трудное продвижение в его направлении» сминая милицейскую охрану. Несколько милиционеров прибежали, чтобы укрепить оцепление. «В глазах блондина с монгольскими чертами лица отразилась мольба, когда он косо взглянул на проходящего мимо Фиделя. „Ах, мамочка!“ Если бы он передумал и сел в машину, казалось, говорил тот расстроенный взгляд».

Из толпы раздавались приветственные крики: «Фидель, Фидель!» Милицейский заслон был смят, и Кастро окружили возбужденные москвичи, смотревшие на него обалдевшими глазами Он пытался поговорить с ними, но крики и толкучка делали это невозможным. «Потише», – крикнул переводчик. «Если их не будут толкать, они тоже не будут толкаться», – посоветовал Кастро милиционерам, которые смотрели на него «как на видение». Разговора быть не могло, так как толпа только кричала. Тогда Кастро повернулся, сел в машину и уехал.

Вечером, согласно программе, Кастро был в театре «В час, когда пишутся эти строки, – заключал свою статью Аркоча, – уже окончился спектакль в Большом театре, где гениальная Плисецкая танцевала в честь Фиделя самое сказочное во всей своей карьере „Лебединое озеро“. Фидель еще находится в Кремле. Наверное, он заканчивает ужин». Хотя программа дня выполнена, «в коридорах Кремля, у огромных ворот, где часовые уже не скучают, и в кабинетах служащих протокола, „можно побиться об заклад, – царит редкое ожидание: какие планы у Фиделя на этот вечер?“{67}

Неизвестно, как наказал Фидель автора этой статьи и наказывал ли вообще. На уровне советского руководства из 9 напечатанных экземпляров записи беседы переводчика с Кастро и Арагонеса только два были посланы наверх – зав отделом социалистических стран ЦК Ю.В. Андропову и зам. министра иностранных дел В.В. Кузнецову

Ни Франки, ни Аркоча не были отстранены от своих должностей. Осенью 1963 года Аркоча возвратился в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей корреспондента кубинской газеты. При встрече с одним из своих московских друзей Аркоча пожаловался на падение популярности правительства Кастро и рост недовольства из-за экономических трудностей. В сознании людей эти трудности, по его словам, „ассоциируются с социализмом, социалистической революцией, ибо после ее провозглашения была введена карточная система и началась нехватка товаров“. С особым ожесточением к Кастро стала относиться мелкая буржуазия – „очень влиятельная прослойка на Кубе“,

Собеседник Аркочи оказался сотрудником советской разведки. По итогам их разговора он составил отчет. В нем отмечалось, что Аркоча сообщил о падении влияния коммунистов на Кубе, ослаблении позиций правительства Кастро и усилении его врагов{68}.

Выводы Аркочи практически совпали с анализом ситуации, сделанным представителем советской разведки в упоминавшейся выше записке о положении на Кубе, составленной в июне 1963 года По мнению автора июньской записки, государственный аппарат на Кубе находился „в руках выходцев из мелкой буржуазии, большинство которых до революции отрицательно или враждебно относилось к Советскому Союзу“.

В результате победы революции коммунисты и их доверенные лица „заняли ключевые позиции в государственном аппарате“. Но после дела Эскаланте произошел поворот в обратную сторону. Год спустя, анализируя причины и последствия раскола партийного объединения на Кубе, сотрудник советской разведки отмечал, что значительная доля вины за это лежит на самом Эскаланте, который допустил ряд серьезных промахов При формировании новой политической коалиции и ее первичных организаций на местах он начал устранять из Государственного и партийного аппарата тех, кто не был связан с НСП, насаждая повсюду своих людей. В этом была своя логика, и, если бы его действия увенчались успехом, он действительно сильно укрепил бы свое положение в стране и в партии. Но именно это и не понравилось Фиделю Кастро.

„Когда Эскаланте попытался подчинить своему контролю армию, Фидель прикончил его, как мышонка“. Затем последовала „чистка“ госаппарата. Со многих ответственных постов были сняты „не только сторонники Эскаланте, карьеристы и бюрократы или догматики, но и многие дельные и политически дальновидные коммунисты, особенно в провинции чистка в этом плане произошла тотальная“.

„Вместо партийцев к власти пришли те самые выходцы из радикальной мелкой буржуазии, уничтожить или изолировать которых надеялся Эскаланте. Они-то и занимают в настоящее время ключевые позиции, – отмечал представитель советской разведки, – немногие же коммунисты, оставшиеся в госаппарате, фактически утратили свой вес и влияние, они присмирели, с оглядкой, и недоверием смотрят на нас… и готовы служить верой и правдой Фиделю, куда бы он ни повернул“{69}.

Таким образом, успешно развивавшийся вначале союз Кастро с коммунистами оказался непрочным и распался. Можно ли было совместить эти две силы и действовать сообща? Можно ли было вообще создать более прочный союз политических групп или партий? Возможно ли было примирить интересы либералов, радикалов и деятелей экстремистских направлений во имя создания единого фронта для защиты интересов революции? Кубинский опыт показал тщетность подобных усилий. Говоря словами поэта, поистине „в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань“{70}.

Несмотря на некоторые шероховатости в переговорах с Кастро во время его визита в СССР, Хрущев стремился представить итоги переговоров в самых радужных тонах, как триумф советской политики и его собственной роли в нормализации отношений с кубинским лидером

Через неделю после отъезда Кастро Хрущев выступил на Президиуме ЦК с отчетом о визите: „Он молодой, думающий человек, видимо, он правильно понял нашу позицию“, – начал Хрущев. Кастро, похоже, изменился после трудных дней октября{71}. „Я ему сказал. вот говорят, что мы струсили Но если мы струсили, так зачем же тогда на Кубу поставлять ракеты?“ И сам ответил на этот вопрос „Это же для дурака ясно, что поставив ракеты, мы идем на такой шаг, который может привести к войне. Это что, трусость? Нет. Это отступление? Нет, это наступление. Кто, кроме нашей партии, мог поверить в то, что вашу страну Кубу можно сохранить и какими способами? Кто? Я говорю: сейчас, конечно, может много умных быть, но думаю, что никто не думал, что когда вы победили и определили курс на социалистическое строительство, Америка потерпит вас и не задушит. Никто в это не верил, и мы считали, что это авантюра, что вы не выживете. И чтобы вы выжили, мы поставили ракеты Я говорю, конечно, было бы лучше не выводить ракеты, это и дураку ясно. Это было и наше желание. Но не все выходит по желанию Не вышло Но главная-то цель оправдалась. Мы хотели, чтобы вы были, чтобы социалистическая Куба развивалась. Вы развиваетесь Это была задача. Американцы, наоборот, хотели вас стереть с лица земли. Кто же потерпел поражение? Тот, кто не достиг своей цели. А мы своей цели достигли. Значит, мы выиграли, мы победили… Он мне несколько раз говорил: вот поверьте мне, мы думали, вы ставите ракеты в интересах всего социалистического лагеря, не в интересах Кубы. Я говорю: ну, на кой черт нам ставить наши ракеты в 90 км от США и в 11 000 км от СССР, лезть туда со своими ракетами, когда мы лучше со своей территории можем доставать своего противника, так зачем же нам вашу территорию брать. Если вы так думали, я сожалею, что мы недостаточно вразумительно разъяснили вам необходимость. Он говорит: нет, теперь я понимаю, это было с вашей стороны в нашу пользу сделано. Он говорит: да, я вижу сам, мы неправильно понимали…“{72}.

В ходе выступления Хрущева некоторые его соратники светились энтузиазмом. „Колоссальная работа была проведена“, – сказал Косыгин. „Это надо широко распространить во всех странах и там, где особенно есть настроения близкие китайцам“, – торжествовал Пономарев человек, ответственный в ЦК за международные дела{73}.

В основном все, о чем говорил Хрущев, было хвастовством. Но в конце мая он получил хорошие новости от братьев Кеннеди, которые укрепили уверенность Хрущева, в том, что Джон Кеннеди не нарушит обещания. Роберт Кеннеди сообщил советскому представителю в Нью-Йорке, что кубинская ракетная сделка остается в силе. Понимая, что дебаты в прессе пробудили подозрения в СССР по поводу политики администрации Кеннеди в отношении Кубы, Генеральный прокурор заверил сотрудника советской разведки, что несмотря на давление на брата, последний „не планирует вторжения на Кубу“. Роберт Кеннеди объяснил это двумя причинами:

а) достигнутым соглашением. как части урегулирования кубинского ракетного кризиса;

б) президент Кеннеди считает, что разведка США переоценила вероятность оппозиции режиму Кастро и недооценила прочность существующего кубинского руководства{74}.

Вскоре Джон Кеннеди представил Хрущеву еще более веское доказательство того, что политика мирного сосуществования с США выгодна Советскому Союзу. После завершения кубинского кризиса уважение к Кеннеди в мире значительно повысилось, и впервые за годы президентства он почувствовал, что может открыто высказаться по проблеме советско-американских отношений. В июне 1963 года он поручил Теодору Соренсену представить свое видение будущего отношений сверхдержав. Оно легло в основу речи, которую Кеннеди собирался произнести весной в Американском университете.

Макджордж Банди сказал близким друзьям президента, что, по мнению Кеннеди, „настало время для обнародования программы мира“{75}. Прошло полгода с того времени, когда Хрущев поднял вопрос о возможности заключения всеобъемлющего соглашения по запрещению испытаний ядерного оружия в контексте урегулирования кубинского кризиса. И вновь камнем преткновения оказалось количество инспекций. Кеннеди противопоставил предложению Хрущева о двух-трех инспекциях в год свою позицию: в год восемь-десять инспекций. Это было меньше, чем то число, которое он предлагал перед венским саммитом 1961 года{76}. Недели складывались в месяцы, и, казалось, благоприятный момент мог быть упущен, так как возрастало сопротивление конгресса по вопросу запрещения испытаний, а из Москвы практически не поступали обнадеживающие сведения. В начале мая, когда Хрущев принимал Кастро, Кремль направил Кеннеди „разочаровавшее“ его послание. Прочтя письмо, Кеннеди сказал: „Я теряю надежду, я теряю надежду“{77}.

Программа мира могла бы снять препятствия, сдерживающие Хрущева. Кубинский ядерный кризис привел оба государства на грань войны, и Кеннеди считал, что появилась возможность вернуться к полным надежд месяцам 1961 года, когда двусторонние соглашения, например, по запрещению испытаний, которые привели бы к ослаблению напряженности, были возможны.

„Зачастую поток времени и событий приносит удивительные изменения в отношения между народами“, – говорил Кеннеди выпускникам Американского университета 1963 года. Впервые после краха большого альянса 1945 года американский президент описывал жертвы советского народа и превозносил его героические усилия во Второй мировой войне. „Порочность режима или социальной системы вовсе не означает, что народ лишен великих достоинств“. Он обратился к американцам с призывом не бояться протянуть руку Москве. Стремление к миру, „разумная цель здравомыслящих людей“, не означает одностороннего разоружения. „Мы можем стремиться, – сказал он, – к ослаблению напряженности, не ослабляя бдительности“. Кеннеди призвал американцев подумать о тех преимуществах, которые принесет разрядка. „Если мы теперь не сможем покончить со всеми нашими разногласиями, – пояснил он, – то по крайней мере сможем сделать мир безопасным, несмотря на сохраняющиеся различия“. В январе 1961 года он жаловался представителям Объединенного комитета начальников штабов в неофициальной обстановке, что по мнению американского народа, президент должен быть более воинственным. Теперь он сказал стране: „Мы должны пересмотреть нашу собственную позицию – как каждого человека, так и государства в целом, – так как наша линия так же важна, как и их“.