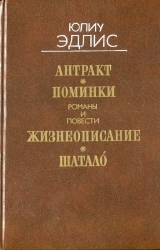

Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"

Автор книги: Юлиу Эдлис

Жанр:

Разное

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)

Кстати говоря, именно в тот давний день Ольгиного рождения, когда, как уже было упомянуто, отец принес в дом молодого и полного радужных надежд Чипа, бабушка и сказала ему, глядя на него снизу вверх – отец был вдвое ее выше – своими ставшими к старости еще более лучистыми глазами: «Ты мой первый и единственный зять, и я тебя буду любить всегда, так и знай».

Так вот, когда по укоренившемуся в обиходе выражению материной лучшей подруги Регины, отец «влип» и между ним и матерью происходили долгие, изматывающие (особенно тем, что их приходилось вести вполголоса, чтобы не услышала материн беззащитный плач семилетняя Ольга за стеной) мучительные объяснения, когда дед, все еще тогда понимавший, грозно мычал и угрожающе размахивал здоровой рукой, сидя в своем дачном кресле на колесиках, – одна бабушка не изменила своего отношения к отцу, именно она шла открывать, когда он звонил в дверь, а если он приходил в отсутствие матери, всякий раз – и не с каким-либо дальним умыслом, а так же просто и естественно, как прежде, – предлагала ему поужинать или попить чаю.

Бабушка полюбила отца с первого взгляда еще в тот день, когда мать привела его в их коммунальную квартиру на Разгуляе. А однажды полюбив, бабушка ни за что, никаким насилием воли над сердцем, разлюбить уже не могла.

Это бабушкино незыблемое отношение к отцу после того, как он «влип» и когда затрещали по всем швам семья и дом – тот самый дом, который бабушка своими руками строила по крохе, по зернышку всю свою жизнь, – может быть, и было единственное, что, в известном смысле, выделяет эту печальную историю из тысяч и сотен тысяч таких же печальных и таких же, по правде говоря, будничных историй, а также побудило хрониста приняться за настоящее, выносимое на общий суд, жизнеописание.

Двадцатый век, как убеждает нас личный жизненный опыт и научно обоснованные статистические выкладки, нивелирует не только внешние формы нашего существования, но и самые наши чувства. Мы стали угрожающе похожи друг на друга, и наши несчастья и удачи тоже.

А это уж – дальше некуда.

За научно-технический, а если посмотреть шире – и вообще за всяческий исторический прогресс приходится расплачиваться.

Более того, очень может быть, что эта ординарность или, если угодно, среднеарифметичность форм жизни и социального поведения имеет отношение не только к людям, но в той или иной степени, и к царству пернатых.

Возьмем в качестве примера, а точнее – объекта для наблюдений и умозаключений, хоть того же Чипа.

Вполне допустимо, что ввергнутый судьбою в клетку Чип маялся не только своей бедой, а именно – своей несвободой (правда, довольно, как принято сейчас говорить, комфортной, с птичьей хотя бы точки зрения), но и тем, что эта его беда – слепок, калька с беды тысяч и тысяч канареек, заключенных в такие же клетки, едящих в неволе ту же канареечную смесь, или конопляное семя, или пусть даже мелко нарезанную свежую морковь. И так далее и тому подобное. А что может быть горше и унизительнее, чем сознавать, что ты, как личность, и твоя судьба как две капли воды похожи на тысячи и миллионы тебе подобных ила их судьбу, что нет ни в тебе, ни в твоей планиде ничего из ряда вон выходящего.

Едва ли конечно же можно до конца быть уверенным, что Чип заходил так далеко в своих размышлениях о самом себе, в своих, если уместно это выражение, ламентациях, но нельзя не согласиться с тем, что он вполне имел на это право.

Иной раз, когда он вдруг замирал в неподвижности на жердочке, поджав под себя увечную лапку и глядя с тихой меланхолией за окно, на зеленую листву деревьев, сильно разросшихся за годы его неволи, на небо за ними и выше их, на бегущие по небу облака, казалось, что он сосредоточен именно на подобных умозрительных, окрашенных легкой элегичностью мыслях.

Птичьих конечно же, но – все же.

Он ведь тоже, как та же, к слову, Ольга, рос, из дитяти, желторотого птенца, наивного и доверчиво-восторженного, перешагнул в канареечную свою юность, отрочество, молодость, мужал, становясь с годами зрелым, пожившим на этом свете и достаточно на своем веку навидавшимся немолодым кенарем.

И вот – старость.

Птичий век, как уже отмечалось выше, короче человечьего, и тут едва ли мог служить Чипу утешением тот факт, что и человечий век, если смотреть правде в лицо, очень и очень недолог.

Ах как недолог!

Будучи младше Ольги, по крайней мере, на семь лет, Чип стремительно догнал ее и обогнал: Ольга была еще только на пути от девочки к девушке, еще только расцветала, дожидаясь своего часа, а Чип уже перешагнул порог старости, стал увядать, седеть, лысеть и в один прекрасный день внезапно, как казалось всем вокруг, перестал петь.

Жизнь коротка.

И тем не менее отец «влип».

Он с ходу, очертя голову – как все, и в первую очередь Регина, считали, – влюбился в женщину, у которой уже было два мужа, ребенок – ровесник Ольги и, по слухам из достоверных источников, перепроверенных той же Региной, тьма любовников.

Но отцу это было решительно все равно, он пребывал в том состоянии, когда море по колено. Более того, все приводимые ему в предостережение неоспоримые факты он перетолковывал в пользу своей новой пассии: она была несчастна с двумя мужьями, натерпелась, набедовалась и теперь сумеет вдвойне оценить мирное и покойное счастье, которое обрела наконец в его, отца, лице; что же до несколько избыточного списка романов и прочих летучих увлечений, то и эта сторона ее биографии свидетельствует лишь о том, что она мучительно и упорно искала истинной, одной на всю жизнь любви; наличие сына говорит, в свою очередь, о том, что и с нелюбимым мужем – не то с первым, не то со вторым, отец этого пока не знал с достаточной точностью, – она хотела создать настоящую, надежную семью.

Новая отцова жена была моложе матери и, если смотреть фактам, даже неприятным, в лицо, несколько красивее, свежее и – вот это уж было очевидно даже на непредвзятый взгляд, – гораздо более, чем мать, светская, модная и уверенная в себе женщина.

Впрочем, у нее было много и других, менее бросающихся в глаза, но зато неизмеримо более пригодных для обыкновенной семейной жизни достоинств. Например, она совершенно не умела огорчаться по мелочам, портить себе и другим настроение, а также была абсолютно не приспособлена к постоянному выяснению отношений, чем так часто и столь многие злоупотребляют в семейной жизни.

Отец влип (на сей раз кавычки совершенно ни к чему) пс самые уши.

Он был счастлив.

Новая его жена, кроме данных, собранных и систематизированных Региной и в общем и целом соответствующих реальной действительности, была еще и замечательный музыкант-аккомпаниатор, концертмейстер Московской консерватории.

Ну и, надо полагать, что и в более интимном, сокровенном смысле – что в лексиконе Регины называлось не иначе как грубыми, малопечатными словами (борьба за справедливость и безупречную нравственность не стесняется в выражениях), – и в этом смысле тоже, судя по всему, отец нашел свое счастье.

Оно продолжалось недолго.

Впрочем, все на этом свете, если смотреть с философской точки зрения, конечно.

В том смысле, что всему рано или поздно приходит конец. Но нам всегда кажется, что – рано.

Отцова новая жена не была, как сейчас принято говорить, запрограммирована на длительные чувства и привязанности. Это была не ее вина, ни даже беда, поскольку она сама в этом особой беды не видела. Пока она любила – а вовсе не исключено, что она и отца искренне и даже по-своему глубоко, хоть и непродолжительно, любила, – пока она любила, не было жены более покладистой, нежной и даже верной, если это слово вообще уместно в данном контексте. Такой она была и с первым мужем, и со вторым, и с третьим – то есть с отцом, – такой она останется, надо полагать, до скончания своего века. Хотя он тоже, увы, недолог.

Тем не менее, «влипнув» и переженившись, отец был донельзя счастлив. Если конечно же можно назвать счастливым человека, испытывающего неотступное чувство горькой вины. Человека, у которого при одном взгляде на дочь и на свой прежний дом навертываются на глаза жалкие слезы и он запирается в ванной, чтобы никто этих слез не увидел.

Судя по всему, можно, ибо отец, несмотря ни на что, был несомненно счастлив.

Очень возможно, что в том, что отец влюбился именно в эту женщину, а не в какую-либо другую, сыграло определенную роль как раз то обстоятельство, что она была музыкантша.

Дело в том, что отец и сам когда-то был музыкант. То есть, точнее, музыкантом он так и не стал, но в свое время поступил и три года проучился в Гнесинском на отделении народных инструментов.

Родство душ или хотя бы призваний – это тоже, кроме, разумеется, всего прочего, в подобных ситуациях нельзя сбрасывать со счетов.

На отделение народных инструментов отец поступил потому, что, еще учась в музыкальной школе, бредил возрождением народной музыки на самой, разумеется, современной, обновленной исполнительской основе.

Еще в школе отец пытался, и небезуспешно, сколотить то оркестр балалаечников, то ансамбль рожечников или гудошников, то даже концертную группу исполнителей на гребешках в сопровождении деревянных ложек. Начинания имели шумный успех, но как-то быстро и незаметно даже для самого отца увядали.

В те достославные шестидесятые годы начинаний вообще было хоть отбавляй.

В Гнесинский отец поступил на отделение народных инструментов единственно с этими далеко идущими замыслами.

Он отпустил негустую рыжеватую бородку, рыжеватые же, точнее, пепельные с ржавым отливом волосы до плеч, и в один прекрасный день дошел в своем рвении до того, что попросил бабушку сшить ему косоворотку.

Бабушка не сразу принялась за дело, да и негде было достать выкройку: искусство шитья косовороток к тому времени успело порядком позабыться, как и искусство игры на гребешках или деревянных ложках.

Но вскоре настоятельная необходимость в косоворотке сама собой отпала, поскольку отцу стало не до музыки.

Отца погубил спорт.

Как впоследствии, по словам всей той же Регины, его погубила слепая страсть.

Отец с детства играл в теннис и уже в девятом классе музыкальной школы получил первый разряд. Когда он поступил в Гнесинский, выяснилось, что институту он нужен как теннисист в не меньшей, а очень может быть, и в гораздо большей степени, нежели как музыкант и ревнитель народной музыки.

Беда всех наших художественных учебных заведений заключается в том, что в них спортивная работа сведена практически к нулю. Вот почему отец был счастливой находкой для ректората и комсомольской организации. На карту была поставлена честь и достоинство одного из самых славных музыкальных заведений столицы, и отцу пришлось, образно говоря, сменить скрипичный ключ на теннисную ракетку.

Впоследствии ему не раз приходило в голову, что в том был перст судьбы.

Полной правды ради надо, однако, сказать, что теннис и на самом деле был вторым его призванием или, на худой конец, увлечением и, как показало дальнейшее, не менее сильным, нежели музыка. Это-то его, как уже отмечалось выше, и погубило.

Правда, он стал гордостью института.

В те годы отец играл и за сборную «Буревестника», и за сборную Москвы, а однажды был даже включен кандидатом в студенческую сборную страны, но на Универсиаду так и не поехал по не зависящим от него обстоятельствам.

Раза два он выиграл даже у молодого Томаса Лейуса, а кто такой был в те времена Томас Лейус, объяснять не приходится.

Тренировки, сборы, соревнования съедали без остатка все его время, на музыку и вообще на учебу его не оставалось. Ну и успехи – первая ракетка «Буревестника», третья ракетка Москвы – тоже кружили голову, обещали славу. Не надо сбрасывать наконец со счетов и поездки за границу, в те годы это было особенно заманчиво, как все неизведанное. Впрочем, это и сегодня кого хочешь собьет с толку.

То есть, если воспользоваться ретроспективно Регининой позднейшей формулировкой, отец тогда тоже «влип».

И тоже был совершенно счастлив, вот что примечательно.

Тут невольно приходит на ум несколько риторический вопрос: может быть, мы именно и единственно тогда и бываем счастливы, когда «влипаем»? В широком, разумеется, смысле слова.

Кстати говоря, уходя навсегда из дома, отец, из каких-то одному ему ведомых соображений, впрочем, может быть, и по случайной забывчивости, не взял одну из своих старых ракеток – ту самую, которой он в единственный раз выиграл студенческое первенство страны. Можно предположить, что он оставил ее не столько как память о себе и о главной в своей жизни удаче, сколько потому, что очень хотел, чтобы и Ольга научилась играть в теннис. Ольга не научилась, а вот Чип очень любил во время своих эскапад садиться передохнуть на эту ракетку, висевшую на гвоздике в коридоре. Мелко перебирая лапками, он поднимался и опускался по струнам, которые служили ему чем-то вроде шведской стенки.

Бабушка никогда не забывала, убираясь в квартире, стереть с ракетки пыль.

Ракетка и по сей день висит там же на стене в коридоре, но пыль с нее теперь вытирают редко. Потому что нет уже ни бабушки, ни Чипа, да и все поросло быльем и ракетка ни у кого уже не вызывает никаких воспоминаний. Висит и висит.

Впрочем, все уже упомянутое выше, как и то, чему еще предстоит быть изложенным ниже, есть не что иное, как более или менее последовательное и ни на что не претендующее жизнеописание рядовой, ничем, собственно говоря, не примечательной канарейки, а вовсе не опыт извлечения из простых и неопровержимых фактов каких бы то ни было далеко идущих умозаключений.

В жизни вообще всего интереснее факты. Собственно говоря, она и состоит из одних фактов. Независимо от того, соответствуют ли эти факты нашим представлениям о ней или не соответствуют.

К примеру, смерть деда стала несомненным фактом задолго до того, как он умер.

Дед был обречен, все это знали, как знали и то, что одна только смерть может избавить его от мук полной неподвижности и в последние годы почти растительного существования. Более того, все понимали, что смерть избавит не только его, но и всех остальных, прежде всего бабушку, от не меньших и вполне, в отличие от деда, осознаваемых страданий.

Дед проболел тринадцать лет, и почти столько же прожил в доме Чип.

Все понимали, что смерть в данном случае – благо и избавление, и тем не менее делали все, что было в их силах, чтобы эта смерть наступила как можно позже.

Потому что, кроме страданий, страха смерти и так называемого здравого смысла, есть еще круговая порука всех живых перед лицом смерти. Ведь и с тобою самим может случиться нечто подобное – и неизбежно, неотвратимо случится! – и ты вправе рассчитывать, что близкие будут твою жизнь отстаивать так же упрямо и терпеливо, как ты отстаивал чужую.

Иначе чем объяснить, что старую, никому уже, если смотреть правде в лицо, не нужную птицу – речь идет все о том же Чипе – ни бабушка, ни Ольга, ни даже менее их сентиментальная мать не захотели отдать в живой уголок бывшего Ольгиного детского сада, когда заведующая садом, приятельница матери, предложила это им из самых, кстати говоря, добрых побуждений?

Мать никогда особенно и не занималась Чипом – для нее он навсегда так и остался (хотя, очень может быть, она и самой себе в этом не признавалась) зарубкой, болезненно напоминающей о предательстве отца; Ольга, выросши, им тоже мало занималась; оставалась одна бабушка, а она стала совсем старенькой, и на ее руках был безнадежно больной дед. Да и самому Чипу в живом уголке было бы, очень может быть, куда веселее, там бы он опять почувствовал себя нужным и интересным для других.

И все-таки решено было его не отдавать.

А дед умер.

Когда его обмыли, выбрили, гладко причесали и обрядили в выходной темно-серый, раза четыре за всю его жизнь надеванный костюм и в полосатую рубаху с галстуком, хотя при жизни дед галстуков, во всяком случае после революции, никогда не носил, и он лежал, выпрямившись впервые за все последние тринадцать лет во весь рост на своей длинной и узкой железной кровати, он опять стал похож на старые свои фотографии, на «красавца мужчину» из стародавнего любительского спектакля на Казанской железной дороге.

Дед умер сразу после полуночи, и бабушка до самого утра не сказала об этом матери и Ольге, не стала их будить и всю ночь просидела одна, если не считать Чипа, рядом с мертвым, холодеющим дедом. И лишь под утро, в сером, зыбком свете февральского позднего рассвета, увидела это – а именно, что дед вдруг стал похож на себя прежнего, давнего, и вдруг вспомнила, что та же мысль поразила ее, когда он вернулся с войны, избавившись или, точнее, переборовши, пусть и не навсегда, пусть даже ненадолго, свои былые безымянные страхи.

За тринадцать лет болезнь так исказила дедовы черты, да и в его характере выказала самые тяжелые для окружающих стороны – эгоизм, брюзгливость, раздражительность, он так далеко ушел от всего и всех в свою болезнь, в недвижность и немоту – и от бабушки, как это ни странно, дальше и бесповоротнее, чем от всех остальных, – что все эти последние годы ей было никак не узнать в нем того, прежнего.

Она заботилась о нем, выхаживала, кормила с ложечки, подставляла судно, стирала замаранные простыни, выбиваясь из сил, переворачивала с боку на бок, чтоб у него не образовались пролежни, но делала она все это не для того, прежнего, знакомого и близкого, каким он был для нее всю ее жизнь, а для ничего общего не имеющего с тем, прежним, чужого раздражительного старика, каким он стал.

А умерев, он опять стал похож на самого себя, и бабушка сразу его признала.

Если раньше, выхаживая этого чужого старика, ночами она плакала о том, прежнем, то теперь, в ночь, когда он умер, она плакала о них обоих – и о том, прежнем, и об этом, недвижном и безъязыком, к которому она успела привыкнуть и привязаться за эти тринадцать лет.

Тогда же бабушка поймала себя на мысли – и не удивилась ей, не испугалась, – что и она тоже как бы стала в эту ночь собою прежней, той далекой и, казалось, безвозвратно забытой милой девушкой с Разгуляя с чуть испуганным нежным лицом и вечно удивленными глазами, какими она глядела со старых фотографий на толстых картонных паспарту.

Они опять встретились, бабушка и дед.

Впрочем, она знала, что главная и окончательная, бесповоротная встреча им еще только предстоит.

Она надеялась, что теперь этой встречи ждать уже недолго.

На время дедовых похорон и поминок клетку с Чипом перенесли в Ольгину комнату и на весь день закрыли скатертью. Это случилось с ним впервые – одиночество и темнота так надолго, но Чип перенес их безропотно. Он был уже и сам очень стар и готов ко всему, а может быть, по-своему тоже горевал о деде.

А заодно и о собственной своей старости, а также, возможно, о том, что, по всему видать, уже недолго ждать того часа, когда эта тьма скроет от него навсегда свет дня.

Если, согласно новейшим научным данным, признано с неоспоримой достоверностью, что киты или, скажем, слоны чуют загодя свою смерть и выбрасываются на берег или уходят помирать в одиночестве в чащу леса, почему нельзя предположить, что и малый кенарь способен на то же, пусть даже вопреки тому, что прожил всю жизнь среди людей и понабрался от них много лишнего и ложного.

Тем более что Чип уже изрядно и устал от жизни.

За дедовым гробом шло («шло» – так говорится лишь по привычке, никто не шел, а все поместились, вместе с обитым красной материей и пахнущим сырыми сосновыми дровами гробом, в одном погребальном автобусике) совсем немного народа. А если уж называть вещи своими именами, то и никого, кроме бабушки, матери, Ольги и отца, да еще двух или трех дедовых старых товарищей по Казанской железной дороге или по войне.

Похоронили его на Преображенском кладбище, в ограде среди старых могил: его матери, его сестры и мужа бабушкиной сестры, погибшего в войну.

Был конец февраля, оттепель, под ногами таял и хлопал желтый кладбищенский снег.

Собственно, Ольга плохо знала деда – она родилась через два месяца после того, как деда разбил паралич, и, когда к нему впервые привели годовалую внучку, дед уже почти совсем не разговаривал. Он ласково и как-то виновато глядел на нее и, пытаясь дотянуться своей здоровой рукой и погладить ее по голове, замычал громко и нечленораздельно. Ольга испугалась, заревела в голос, потом долго не могли ее успокоить.

Со временем страх перед больным дедом, перед его налитым кровью глазом и грозным мычанием прошел, но осталась память об испуге при первой встрече с ним.

Выросши, Ольга испытывала по отношению к деду не любовь, а чуть опасливую, на расстоянии, жалость. И жалость скорее даже не к нему, а к бабушке – за то, что ей приходится из последних сил ухаживать и ублажать деда, выносить за ним судно, выслушивать его нетерпеливое мычание.

Бабушка была цепью прикована к больному деду, никуда не могла выйти, разве что в соседнюю молочную или булочную, и даже вечерами, когда она, покормив и напоив его чаем из горлышка чайника, уходила на кухню смотреть телевизор, дед и тут не давал ей покоя, теребил безо всякой надобности, а скорее всего, из какой-то бессильной мести всем здоровым за свою собственную хворь и беспомощность.

Ольга жалела конечно же и деда, но бабушку больше, а виною всех бабушкиных бед был дед и его болезнь.

Ей запали надолго в память хмурые, тесные и скользкие от разъезжающегося под ногами февральского снега кладбищенские аллеи, сырое и низкое небо над головой, голые,

мокрые стволы берез. Но более всего ее поразила бесчисленность могил – могильных плит, крестов и запущенных, с отбитыми углами и нечеткими, стершимися надписями памятников. А еще печальнее и страшнее показались ей набрякшие от сырости искусственные венки на свежих могилах. Крашеная стружка слиняла, лужицы под венками тускло и маслянисто отсвечивали всеми цветами радуги.

У отца, который бросился помогать могильщикам, разумеется, не управившимся к условленному часу с рытьем ямы, ботинки были в ржавой глине, и было слышно, как при каждом шаге чавкает в них вода.

Пришлось довольно долго дожидаться, стоя куцей, продрогшей толпой вокруг длинной и узкой, как дедова железная кровать, на которой он пролежал недвижно тринадцать лет и на которой умер, тележки на колесиках с дедушкиным гробом. Гроб закрыли крышкой – с неба сыпал меленький, промозглый февральский дождь со снегом.

Но потом все произошло так быстро и споро, что Ольга ничего и не успела запомнить: могилу выкопали, заколотили гвоздями крышку, опустили на длинных осклизлых веревках гроб в яму, засыпали мокрой, слипшейся землей.

Комья тяжелой глины гулко ударялись о крышку гроба, и казалось, что гроб пуст.

Потом, дома уже, вернувшись с кладбища и моя в ванной руки, Ольга долго принюхивалась к той, которой бросила ком глины в могилу, и ей чудилось, что рука крепко и теперь уже навсегда пропахла дедушкиными лекарствами, нечистыми простынями, стоялым воздухом комнаты, в которой он болел и умер, и еще новым, страшным запахом мокрой глины, запахом разверстого, безобразного в своей бесстыдной наготе чрева земли.

На следующее утро, еще не успев даже толком проснуться и припомнить вчерашнее, она первым делом поднесла руку к носу и с облегчением уверилась, что та ничем не пахнет.

Но самый этот запах кладбища, могилы запомнился ей глубоко, и когда она думала о деде, прежде всего приходил на память именно этот запах нагло-жадной, ненасытной земли.

А Чип надолго пережил деда, и нет никакой уверенности в том, вспоминал ли он его.

Так уж сложилась дедова жизнь, что – кроме, разумеется, близких – его смерть мало кем была замечена.

Надо признать, что это было несправедливо.

Дед прожил долгую и не такую уж бесполезную жизнь. К тому же, несмотря и даже вопреки своим былым страхам, прожил ее честно и достойно. Он был хороший инженер, и его ценили на Казанской железной дороге, в свое время он увлекался изобретательством – тогда это называли упорно рационализаторством – и сконструировал не один довольно-таки оригинальный и полезный для дела механизм или даже, если угодно, агрегат, у него были авторские патенты, бабушка их хранила вместе со старыми фотографиями и письмами в дальних глубинах шкафа, где вообще доживали свой век многие совершенно бесполезные вещи.

Дед воевал, и, опять же, честно и достойно. И если на войне ему тоже бывало страшно, то он старался преодолеть или хотя бы не выказывать свой страх. И пусть у него Не было боевых орденов – одни, да к тому же не самые почетные медали, – пусть дедовы изобретения не были лампочкой накаливания Эдисона – Яблочкова, ни даже тормозом Вестингауза – дед прожил свою жизнь как подобало.

Как подобало интеллигентному человеку, сказал бы он сам.

Но оказывается, этого мало для того, чтобы за твоим гробом шла притихшая толпа опечаленных друзей или хотя бы сослуживцев.

Как это ни покажется странно, но, если исключить войну, которую он, не колеблясь, считал самым высоким делом и событием всей своей жизни, – как это ни покажется даже сомнительно со стороны, но, перебирая в памяти свою жизнь и самого себя, дед прежде всего вспоминал любительские спектакли в Народном доме Казанской железной дороги, «Красавца-мужчину» (фрак, белый пластрон рубашки, сверкающий цилиндр и трость с набалдашником из пожелтелой слоновой кости в виде львиной головы) и бабушку – такой, как на той давней фотографии: удивленное, чуть испуганное юное лицо, лучистые, в пол-лица, глаза, из-под меховой, несколько набекрень, шапочки выбивается прядь мягких волос.

И при деде, и после его смерти на всех семейных торжествах – днях рождения Ольги, матери, на Новый год, рождество и пасху – бабушка неизменно пила (пила – опять же не точное слово: она отхлебывала из маленькой, водочной, рюмки один глоток, и тут же у нее начинала кружиться голова, лицо ее краснело, и она на глазах молодела и смущалась этой своей невесть откуда взявшейся молодости и молодого блеска глаз) – бабушка всегда пила один кагор, а когда он окончательно исчез из продажи, то покупалось обыкновенное красное вино, втайне от бабушки в него добавляли сахара и говорили ей, что это кагор.

Дед, когда начал пить, тоже пил один кагор. Впрочем, он называл кагором и дешевый липкий портвейн.

Дед никогда не знал другой женщины, кроме бабушки. Даже на войне.

При этом, по ее же словам, он всю жизнь тиранил ее вечной раздражительностью, мелким самодурством. Бабушка и в глаза ему говорила, что характер у него – не сахар.

Но она его любила и такого. Других мужчин, кроме него, для нее просто не существовало на свете. В самом прямом смысле слова: она их не замечала, не видела. Это были просто прохожие, знакомые, сослуживцы, и только.

Мир меняется.

И Чип менялся. Он седел, особенно грудка и брюшко, голова его заметно облысела, пушок едва прикрывал желтоватую, пергаментную кожу. Впрочем, может быть, это была не просто старость, а какая-нибудь болезнь.

Вскоре после того, как умер дед, в новой отцовой семье начало происходить неладное. Но сам отец об этом узнал, как водится, последним.

Первой принесла на хвосте эту новость конечно же Регина. Какими-то неведомыми путями она все и обо всех узнавала раньше их самих.

Отец и прежде считал, что жизнь вообще ему не удалась.

Когда его включили в сборную и он выиграл личное первенство страны среди студентов, стало ясно, что надо выбрать что-нибудь одно: музыку или теннис.

На самом же деле выбор был уже сделан: за время тренировок и соревнований отец совершенно запустил занятия, отстал по всем дисциплинам, особенно по специальности, но главное и, как вскоре выяснилось, необратимое заключалось в том, что в нем самом угас интерес к обновлению народной музыки. Он и не заметил, как это произошло. А если отмечал про себя что-нибудь в этом роде, тут же приходила успокоительная мысль: вот пройдут очередные состязания, и он навсегда вернется к музыке, к серьезному делу. Но, выиграв, скажем, межвузовские соревнования, он тут же, естественно, начинал готовиться к городским, за городскими неумолимо надвигались республиканские, всесоюзные, Универсиада… И хотя он выше первого места на студенческом первенстве, да и то один-единственный раз, не поднимался, а только входил в первую десятку, в первую пятерку, но и этого было достаточно, чтобы тешить свое честолюбие и иметь как бы внутреннее право отодвигать, откладывать музыку на завтра, на послезавтра, на потом.

Очень, кстати сказать, распространенный случай.

Конечно же это говорит в первую очередь о том, что отец был человек слабый и безвольный.

Однако, если взглянуть непредвзято на всю остальную его жизнь, в частности на его отношение к матери после того, как он с ней расстался, к Ольге, бабушке и даже к деду и Чипу, то факты говорят об обратном. Во всяком случае, так полагал он сам.

Регина же утверждала, что отец всегда и во всем выбирал путь наименьшего сопротивления.

Кстати говоря, в этом смысле судьба Чипа тоже дает пищу для размышлений. Выше уже упоминалось о том, как, выскользнув из бабушкиной комнаты на кухню, а оттуда через открытую форточку во двор и доставив тем бездну беспокойств и тревог всей семье, он через некоторое время вернулся оттуда как ни в чем не бывало. Не говорит ли это, хотя бы на уровне гипотезы, о том, что, вернувшись в клетку с кормушкой и блюдцем со свежей водой, Чип тоже выбрал в жизни путь наименьшего сопротивления, а именно, предпочел неизвестности и превратностям свободы сытость и безопасность несвободы?

Впрочем, перед отцом этот вопрос стоял не так односложно: или – или.

Ведь отец даже в пору самых главных своих теннисных успехов верил, что музыка никуда от него не уйдет и он рано или поздно к ней вернется.

К тому же это зависело не от него одного.

Дело в том, что, когда от отца уже нельзя было ждать новых блистательных достижений, вдруг выяснилось, что в институте у него сплошные «хвосты», а профессор по специальности сменился, пришел другой, очень далекий от симпатий к какому бы то ни было виду спорта, они с отцом не нашли общего языка, да и без этого сдать все «хвосты» и наверстать упущенное было очень и очень непросто, чтоб не сказать – невозможно. Отец, застигнутый врасплох и оскорбленный в лучших своих чувствах новым, далеким от прежнего попустительства, отношением к себе ректора та и общественных организаций, еще недавно не чаявших в нем души, ушел из института недоучившись.

Впоследствии он утверждал, что даже хлопнул на прощание дверью.

Но, вопреки его ожиданиям, никто его не отговаривал от этого шага, не умолял остаться.

К тому же родилась уже Ольга, и надо было кормить семью, а на студенческую стипендию не очень-то разгуляешься.

У отца по сей день сохранились нотные тетрадки с его собственными юношескими переложениями мало известных народных мелодий. Но он давно в них уже не заглядывает, они лежат в старом драном портфеле, закинутом за шкаф, вместе с совершенно не нужными уже, постылыми грамотами и медалями, завоеванными на различных спортивных соревнованиях, который, кстати говоря, он даже забыл взять с собой, когда уходил из семьи.