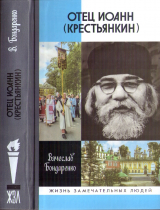

Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"

Автор книги: Вячеслав Бондаренко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Именно на этом радостном фоне Иван Михайлович Крестьянкин всё чаще и чаще вспоминал пророчество епископа Николая: окончишь школу, поработаешь, примешь сан, послужишь, а потом непременно будешь монахом... Ну что же, первые два пункта были им выполнены. Он был уже не юношей и даже не молодым человеком – 34 года... Совета, по обыкновению, спрашивал в молитве. А получил его во сне, как это уже бывало раньше.

Вернее, снов этих было два. Один он увидел ещё в 1941-м – ладью с тремя крестами, и догадался, что число крестов – это годы, которые предстоит ещё прожить в миру. А потом ему приснилась Оптина пустынь. Иван узнал преподобного Амвросия Оптинского – самого великого старца за всю историю Русской Церкви. Старец принимал паломников, но на Ивана не обращал никакого внимания. И вот когда ушёл последний посетитель, старец подошёл к Ивану, обнял его и, обратившись к послушнику, произнёс: «Принеси два облачения, мы с ним вместе служить будем». И повёл Ивана внутрь незнакомой старинной церкви. На этом сон и закончился. Был он настолько ярким, что Крестьянкин в полуяви начал было объяснять старцу, что не рукоположен и потому служить с ним не может... Тут-то и проснулся окончательно.

Стоял жаркий июль 1944-го. Москве этот месяц запомнился «парадом» пленных немцев, которых провели через город 17-го числа. Красная армия наступала в Латвии, Литве, завершила освобождение Белоруссии и, форсировав Буг, гнала оккупантов из Польши. Почти каждый вечер, а то и несколько раз за вечер гремели над Москвой победные салюты. 20 июля в Германии группа антинацистски настроенных генералов и офицеров совершила неудачное покушение на Гитлера. А в Москве в этот самый день скромный помощник главного бухгалтера Иван Михайлович Крестьянкин получал расчёт на своём предприятии. Прощай, арифмометр «Феликс» и чёрные нарукавники, прощайте, милые женщины-сослуживицы!.. На душе было немного грустно, но и радостно. Радостно от того, что начиналась новая жизнь, та жизнь, к которой он стремился уже давно, к которой готовился, просиживая ночи над старыми книгами. Под праздник Казанской иконы Божией Матери Иван Крестьянкин был назначен псаломщиком в храм Рождества Христова в Измайлове.

С 1935 года село Измайлово, когда-то бывшее вотчиной бояр Романовых, считалось районом Москвы, но этот район ещё сохранял ярко выраженный деревенский уклад. Добираться до места службы из центра, как выяснилось, было довольно сложно. Можно было ехать автобусом от Преображенской заставы до начала большого рабочего посёлка Калошино, расположенного вдоль Стромынского (с 1960 года – Щёлковского) шоссе, а оттуда пешком выходить к задам Измайловского кладбища; или доехать до конца Калошина, там пересесть на автобус, шедший вниз по булыжной Никитинской улице (старожилы ещё звали её Колдовкой), выйти через две остановки и идти пешком примерно метров триста. Был и более современный, хотя и более долгий путь: как раз недавно, в январе 1944-го, на Арбатско-Покровской линии открылась станция с длинным названием «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина» (с 1947 года – просто «Измайловский парк», а с 2005-го – «Партизанская»), На ней нужно было выйти, немного проехать на трамвае 14-го или 22-го маршрута, шедших в сторону Посёлка НКПС, а потом долго идти вверх – сначала берегом Серебряно-Виноградного пруда, а потом по улице Хохловке, окаймлённой с обеих сторон сельскими избами, среди которых довоенное кирпичное, в четыре этажа, здание школы № 437 выглядело ошеломляюще современным. В конце Хохловки нужно было свернуть направо, на проложенную незадолго до войны Советскую улицу, и сразу опять налево, в безымянный проулок. Сейчас трасса улицы проходит левее, а тогда пешеход выходил прямо «в бок» Христорождественского храма. Если же продолжать идти по Советской вправо, то путник скоро упирался в Никитинскую, за которой Измайлово заканчивалось. Дальше высились лишь корпуса Измайловской прядильно-ткацкой фабрики, да ещё в отдалении можно было рассмотреть одинокие дома вдоль трассы будущей Верхней Первомайской улицы, севернее которой вплоть до Стромынского шоссе простирался гигантский всхолмлённый пустырь с редкими свалками и овощебазами колхоза «Красная Гряда» и совхоза «Измайлово». Облик современного Измайлова был сформирован позже, в конце 1950-х – начале 1960-х, и сейчас там можно увидеть и монументальные «сталинки», и «хрущёвки», и втиснутые между ними брежневские семнадцатиэтажки. Но Хохловка ещё очень долго, до начала 1970-х, сохраняла свой деревенский вид.

Выдающийся русский искусствовед, без преувеличения великий знаток иконописи, автор неоднократно изданной в серии «ЖЗЛ» и за рубежом классической биографии «Андрей Рублёв» Валерий Николаевич Сергеев (1940—2018), чьё послевоенное детство прошло в Измайлове, в созданном специально для этой книги мемуарном очерке писал:

«Измайлово тех лет представляло собой типично деревенское захолустье, расположенное далеко за пределами тогдашней городской черты, с сельскими избами, но с прекрасной белой церковью Рождества Христова 1676 года, в которой меня, двухлетнего, в 1942 году крестили.

К северу и востоку от церкви располагается обширное кладбище с братской могилой погибших в войну лётчиков, на которую в Пасхальные дни прихожане приносили многие сотни, а может быть и больше, яиц – христосовались с воинами, на поле брани живот свой положившими.

Тогда ещё разрешалось духовенству служить на могилах краткие заказные панихиды с принятой таксой – дьякону 1 рубль, священнику – 3 (до реформы 1947 года это были сущие гроши).

К западу от церкви начинался пустырь с лежащим сразу за церковной оградой большим камнем-валуном».

Рождественский храм сразу показался новому псаломщику похожим на его родной Ильинский в Орле, но, приглядевшись, он понял, что московская церковь приземистей, крепче, тяжеловеснее орловской, да и Измайловское кладбище подступает к нему слева и сзади вплотную, чего нет в Орле. К тому же история Рождественского храма началась на век раньше, при юном царе Фёдоре Алексеевиче. Строился храм осенью 1676-го – летом 1677 года, а освящён он был Патриархом Московским и всея Руси Иоакимом в конце 1678-го или начале 1679-го.

Возводила Рождественскую церковь артель каменщиков Спиридона Харламова, состоявшая из крестьян села Рождествено (ныне Рождествено-Суворовское Мытищинского района Московской области). Храм пятиглавый, с тремя ярусами кокошников, с двумя приделами. Иконостас в 1678 году создал костромич Сергий Рошков. В 1744-м, при Елизавете Петровне, иконы поновили – эту работу выполнил иконописец Егор Иванович Грек; в 1761-м построили каменную колокольню. В середине XIX столетия иконостасы украсили резьбой. С 1804 года в храме находился Измайловский список иконы Божией Матери «Иерусалимская», написанный в 1679-м и почитаемый как чудотворный. Он очень большой, выше роста человека, и расположен перед правым клиросом. Другими почитаемыми иконами были Владимирская с частицей мощей апостола Фомы, «Благодатное Небо», «Спас Нерукотворный», «Спас Смоленский», великомученика Пантелеймона, написанная на Афоне, Иоасафа Белгородского и мученика Трифона с частицами мощей.

По воспоминаниям В. Н. Сергеева, «подходя к храму с южной стороны, идущий видел церковные ворота, в правой стороне которых – большая икона под стеклом (не помню уже, какой иконографии), взойдя в ограду, справа – жёлтая пристройка к трапезной – сторожка и свечная лавка, а за ней, впереди, большая высокая паперть. Слева – небольшой домик, кладбищенская контора с пристройкой для отдыха духовенства».

На главном входе в храм и сейчас можно видеть массивные металлические двери, поставленные в 1894 году на средства измайловского фабриканта-благотворителя И. В. Бутюгина. Внутри храм напоминает старинные царские палаты – просторный, широкий, с невысоким, затейливо расписанным потолком и стенами. Эта роспись производит впечатление древней, но на самом деле она выполнена в 1905—1906 годах знаменитым московским художником, первым реставратором рублёвской «Троицы» Василием Павловичем Гурьяновым, который в своей работе ориентировался на роспись Владимирского собора в Киеве. Сразу после войны потолки и стены поновил художник Никита Иванович Степанов – баптист, в конце жизни принявший православие. Он писал по старым контурам, только освежая краски.

При советской власти храм не закрывался, хотя прошёл через множество испытаний. Так, в мае 1922-го из него было изъято 196 предметов «церковных ценностей»; с чудотворной иконы Иерусалимского образа Божией Матери при этом сорвали и топтали ногами драгоценную ризу. А в 30-х были репрессированы четверо служивших в храме священников, о. Павел Анисимов был расстрелян. Во время войны недалеко от храма неоднократно падали немецкие фугаски, но ни одна из них, по молитвам прихожан и священников, не взорвалась.

Ступив внутрь храма, Иван Крестьянкин на некоторое время замер: он узнал церковь из своего недавнего сна. Именно в ней он встречался со старцем Амвросием... В тот же день, 20 июля, на вечерней службе в Коломенском управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич) ввёл нового псаломщика в алтарь и благословил на служение. В обязанности псаломщика входило исполнение пения и чтения на клиросе и сопровождение священника во время исполнения им треб на дому (в XIX веке псаломщик вёл также и документацию храма – метрические книги, клировые ведомости, финансовые документы и т. п.). О московских псаломщиках послевоенной эпохи вспоминал А. Ч. Козаржевский: «В храме служили, как правило, превосходные псаломщики: они читали чётко, с осмысленными мелодическими паузами и ударениями, не впадали ни в равнодушное бормотание, ни в нарочитую, чисто светскую выразительность. О том, что они безупречно знали церковнославянский язык и служебный обиход, и говорить не приходится».

Иван Крестьянкин быстро полюбил «свой» храм. Всё в нём уже казалось родным – от образа Иерусалимской Матери Божией до врезанной в стену и сохранившейся до наших дней чёрной таблички «Говорить шопотом. Благоговейная тишина»; от примыкавшего к храму кладбища с могилами тех, кто служил под сводами храма давным-давно, до лиц постоянных прихожан. И неудивительно: это была старая московская церковь, видевшая царей и патриархов, пережившая всё на своём веку, настоящий духовный оазис в пустыне, – храм, из которого не хотелось уходить. Такое ощущение охватывает и сегодня, когда переступаешь его порог.

С настоятелем храма, митрофорным протоиереем о. Михаилом Преферансовым, у Ивана Крестьянкина сложились добрые отношения. О. Михаил был уже более чем в почтенных летах (ему исполнилось 82) и за годы советской власти прошёл через два ареста – в 1929 и 1938-м. Немолодыми были и другие священники прихода – о. протоиерей Николай Архангельский (1872—1949) и земляк Ивана, уроженец орловской деревни Вязки о. протоиерей Алексий Дёмин (1888-1983).

Конечно, общение со столь опытными сослужителями не могло не пойти на пользу молодому псаломщику. А отец настоятель присматривался к новому служителю – как читает, как общается с людьми, достаточно ли внимателен и усерден... На первых порах его смущал несолидно высокий голос псаломщика, про себя он даже назвал манеру чтения Ивана «писком». Но, как выяснилось, всё это было неспроста.

Через полгода служения в измайловском храме, в январе 1945-го, Ивана депешей вызвали к самому управляющему Московской епархией. В Бауманский переулок к митрополиту Крутицкому Николаю псаломщик ехал не без трепета в душе. И точно, ещё до того, как Иван успел произнести «Молитвами святаго Владыки нашего...», владыка встретил его суровым вопросом:

– Что ты там натворил?

Иван в смущении молчал. Никакой вины за собой он не знал и не чувствовал.

– Я тебя спрашиваю – что ты там натворил? – ещё более грозно вопросил митрополит.

– Не знаю, Высокопреосвященнейший владыко...

И тут лицо митрополита неожиданно осветила улыбка:

– Впервые за всю мою архиерейскую службу ко мне пришёл настоятель храма с ходатайством рукоположить во диакона псаломщика, который ещё и года не прослужил. И сказал отец Михаил следующее: владыка, рукоположите его, пусть пищит... А вот эта пачка, – митрополит взял со стола стопку писем и показал смущённому гостю, – всё о том же: чтобы тебя поскорее рукоположить.

Митрополит Крутицкий (с 1947 года – Крутицкий и Коломенский) Николай стал одним из тех иерархов Церкви, которым было суждено сыграть в судьбе о. Иоанна особую роль. Он родился в 1891 году в Ковно (ныне литовский Каунас) в семье потомственных священников белорусского происхождения, учился на физмате Петербургского университета, откуда перешёл в Духовную академию. В 1914-м принял постриг, как полковой священник участвовал в Первой мировой. В 1922-м был хиротонисан во епископа Петергофского, был одним из преданных сторонников Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия, противодействуя как обновленчеству, так и иосифлянству. В начале Великой Отечественной войны был митрополитом Киевским и Галицким, с января 1944-го управлял Московской епархией. Наиболее сложный период деятельности владыки Николая был впереди – в 1946—1960 годах он возглавлял Отдел внешних церковных сношений, проявив себя на этом ответственном посту и как тонкий дипломат, и как принципиальный человек.

Под руководством владыки Николая Иван Крестьянкин стал диаконом, а затем священником. Митрополит Николай пристально наблюдал за судьбой своего «крестника» и в дальнейшем, помогал во время его невзгод – вплоть до того, что, когда о. Иоанн голодал (а такое случалось нередко), присылал к нему свою келейницу с судками еды. Именно благодаря митрополиту появились ныне широко известные постановочные фотографии о. Иоанна, сделанные в день хиротонии. А сам батюшка с сыновним почтением и любовью относился к владыке и когда тот находился в относительном фаворе у государства, и когда в конце 1950-х стал «нежелательным». Как дорогую реликвию он берёг подризник митрополита Николая. О том, что батюшка иногда давал его поносить, вспоминает о. протоиерей Олег Тэор.

...День 14 января 1945 года выдался в Москве солнечным и морозным. Позади были необходимые подготовления к хиротонии – пост и генеральная исповедь (исповедь за всю жизнь), принесённая о. Александру Воскресенскому. Рано утром Иван Крестьянкин приехал на Ваганьковское кладбище, в старый, построенный при Александре I храм Воскресения Словущего, ещё год назад бывший обновленческим. Несмотря на торжественный день, одеться в парадное он не мог за отсутствием такового. Даже на ногах были обычные опорки, подвязанные верёвочками.

Хиротонию Ивана Крестьянкина во диакона совершал митрополит Крутицкий Николай. Вокруг престола его водил 59-летний о. архидиакон Сергий Туриков – прошедший через две ссылки, славившийся на всю Москву своим замечательным голосом. С ним о. Иоанн впоследствии будет поддерживать дружеские отношения до самой его кончины в 1962-м, а потом и внуки о. Сергия станут приезжать к нему в монастырь...

Таинство подошло к завершению. Сразу же за архидиаконом новопоставленный диакон подошёл к Святому Причастию, а после того как Святые Дары были перенесены на жертвенник, о. Иоанн вышел на амвон и, как положено, произнёс ектению «Прости приимше». После отпуста диакон заторопился к дверям храма, провожая митрополита, и вдруг услышал за спиной смущённый голос одной из прихожанок:

– Отец диакон, отец диакон, хвостик-то подберите.

Какой ещё хвостик?.. Оказалось, что завязки на опорках расплелись и волоклись по дорожке. И смех и грех.

Первый день диаконской службы незабываем в жизни любого священнослужителя. У о. Иоанна он пришёлся на день преставления преподобного Серафима Саровского – 15 января 1945 года. С волнением он вглядывался в худые, бледные, измождённые лица тех, кто слушал в тот день его чтение Евангелия от Луки. И когда прозвучали слова из главы 10, диакону показалось, что они обращены именно к ним, прошедшим страшную войну жителям московской окраины:

– Идите! Я посылаю вас как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого по дороге не приветствуйте. В какой дом войдёте, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится...

В этот момент ему показалось, что все в храме услышали, поняли, впитали эти вечные слова. Так начиналось его Служение...

В первое время батюшка продолжал жить у себя в Большом Козихинском, 26. По Большой и Малой Бронным выходил на Тверской бульвар, спускался по Никитскому к Арбатской площади, садился в метро на «Арбатской» и отдавался тряске в вагоне метро («Площадь Революции» – «Курская» – «Бауманская» – «Электрозаводская» – «Сталинская» – «Измайловский парк имени Сталина»), потом – трамвай, а потом вверх по Хохловке, на свет маячившей над деревенскими избами колокольни храма Рождества Христова. Но быстро выяснилось, что тратить столько времени на разъезды попросту не получается: из храма батюшка выходил далеко за полдень, а там и вечерня, и каждое утро подъём до зари, устаёшь уже за время дороги; да и опасно было, улицы освещались плохо, а преступников развелось множество. Поэтому о. Иоанн снял комнату в доме тёщи диакона о. Владимира, рядом с храмом. Теперь Измайлово стало ему домом в полном смысле слова, а в Большом Козихинском хранились вещи и многочисленные книги.

Как и везде, жизнь обитателей Измайлова в то время была трудной. Большинство мужчин находилось на фронте. Никаких привычных для современного обывателя удобств – газа, горячей воды, телефона; радио – только в виде репродуктора «Рекорд», он же «тарелка», по которой передавали военные сводки. По карточкам получали лишь необходимый минимум, с едой было откровенно туго. По воспоминаниям В. Н. Сергеева, за роскошь считался такой обед: «Судки с картофельным супом с небольшим кусочком свинины, с гречневой кашей или серыми макаронами, и жидким ярко-красным киселём из брикета». Но на такую еду могла рассчитывать только измайловский врач, обслуживавшая огромный район с несколькими расположенными в нём предприятиями и принимавшая по сто человек в день. От каждого предприятия врачу и полагалась порция такого обеда, которым она делилась с соседями... А измайловским мальчишкам, чтобы подкормиться, приходилось проявлять чудеса изворотливости. «Умудрялись тырить на конюшне льняной, гороховый и – самый вкусный – подсолнечный жмых, – вспоминал В. Н. Сергеев. – Иногда нам удавалось проникнуть в огромный подвал-склад, где на запасённом ранней весной льду хранились разные лабораторные препараты, а главное, основная цель наших проникновений, – пачки гематогена, которым мы объедались до одури». Иногда добиралась до Измайлова и лендлизовская помощь: «Ярко-жёлтые большие вощёные коробки с яичным порошком, фруктовые консервы, мясная тушёнка и сгущённое молоко». Вместе с ними, кстати, «приезжало» в СССР и напечатанное на русском языке Евангелие – маленькие книжечки, которые расходились по сельским семьям.

Но, несмотря на все эти трудности, весна 1945-го выдалась в столице весёлой. Все уже понимали – война идёт к концу, долго немцу не продержаться. В апреле Москву основательно готовили к близкой Победе – чистили дворы от слежавшегося мусора и грязи, убирали подъезды, мыли пыльные окна. Вечером 2 мая город салютовал войскам, взявшим Берлин. 6 мая москвичи праздновали Светлое Христово Воскресение (в пасхальных богослужениях тогда приняли участие 140 тысяч человек). Ну а после того как в ночь на 9 мая Левитан объявил по радио о капитуляции Германии, спать уже никто не ложился. Несмотря на холодную погоду, москвичи поздравляли друг друга, пели и танцевали прямо на улицах, обнимали военных. Конечно, ликовало и Измайлово. А все московские храмы служили праздничные молебны. В майском номере «Журнала Московской Патриархии» было размещено слово Патриарха Алексия: «Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, – дня, в который изрёк Господь праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, – и Православная Русь, после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как один человек на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, – ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за радость победы и за дарование мира всему миру». 24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы, совпавший с Троицей.

...Диакон – первая, низшая степень священства. Священник и без помощи диакона может совершать службы и требы, и в дореволюционной России, к примеру, диаконы в храмах состояли лишь в том случае, если сам приход решал брать на себя их содержание. Соответственно, о. Иоанн вёл себя скромно, чётко выполняя положенные ему функции и никоим образом не стремясь затмевать священника. Но, видимо, на общем фоне он всё же выделялся, ибо вскоре ему довелось пройти через настоящее искушение.

Усердной прихожанкой храма Рождества Христова в то время была 63-летняя Людмила Александровна Кедрова, матушка покойного протоиерея о. Сергия Кедрова. Храм она посещала ещё начиная с 1920-х, когда о. Сергий тяжело болел тифом. Матушка Людмила дала обет ежедневно ходить к чудотворной Иерусалимской иконе Божией Матери в Измайлове – за 25 километров – и молиться о выздоровлении супруга. Тогда матушка спасла мужа – о. Сергий выздоровел, а вот в 1937-м он был арестован и расстрелян. И вот восемь лет спустя матушка Людмила начала усиленно зазывать о. Иоанна к себе домой на чаепития. Каждое такое гостевание заканчивалось неожиданным подарком: из шкафа доставались вещи покойного о. Сергия и вручались молодому диакону. Все попытки смущённо отнекиваться сразу же пресекались. Так о. Иоанну достались подрясник, ряса, почти новенькие сапоги... Высоко чтя память мученически погибшего о. Сергия и испытывая уважение к его вдове, недоумевающий диакон принимал эти подношения, но искренне не мог взять в толк, с чего вдруг матушка Людмила так пылко его опекает. До тех пор, пока его не представили дочери о. Сергия, Любови, которая была на два года старше о. Иоанна...

Ситуация получилась как в водевиле, вот только нисколько не забавная. Умирая от стыда, о. Иоанн начал объяснять матушке то, что она и без того должна была знать: человек, принявший священный сан безбрачным, жениться не может, правило это действует ещё с 1869 года. А сам он определил свой безбрачный жизненный путь ещё подростком, становясь иподиаконом. И в ответ наткнулся на... негодование:

– И слышать ничего не желаю. Вы и Люба – замечательная пара...

Снова и снова молодой диакон убеждал матушку Людмилу в её неправоте. И наконец она сдалась, хотя и весьма своеобразно и безапелляционно:

– Тогда оплатите стоимость всех полученных вами подарков.

Оплачивать было нечем. Поэтому подрясник, ряса и сапоги о. Сергия вернулись на своё место в платяном шкафу. А диакон не без облегчения надел свои древние парусиновые туфли и вконец вылинявший чёрный подрясник...

В сентябре 1945-го настоятель храма о. Михаил неожиданно остановил на церковном дворе спешившего по делам диакона и в лоб задал ему неожиданно грубоватый вопрос:

– А ты хочешь быть попом?

Слово «поп» ударило, словно плёткой. При советской власти неверующие пренебрежительно называли так священнослужителей вообще, любого ранга. Про себя о. Иоанн счёл вопрос неуместным, но промолчал. А старый настоятель и не требовал немедленного ответа. Просто проницательно взглянул диакону в глаза и отпустил его.

Но через несколько дней сцена повторилась. О. Иоанн снова смолчал. Промолчал он и в третий раз. Сердце подсказывало: совсем уже близко то, о чём пророчествовал в далёком уже 1922-м епископ Елецкий Николай. Но быть «попом» вовсе не хотелось. Что же означал вопрос умудрённого годами о. Михаила?..

За ответом диакон отправился в храм Святого Иоанна Воина, где продолжал служить о. Александр Воскресенский. И его мудрое слово помогло так же, как помогало в начале 1930-х, когда только что переехавший из Орла Ваня Крестьянкин, протестуя против «соглашательства» митрополита Сергия, посещал иосифлянские службы. Много лет спустя старец о. Иоанн в письме внучке о. Александра Воскресенского напишет: «Дедушка Ваш ведь был моим духовником, и его подпись стоит на моей священнической грамоте. Его молитва и напутствие поставили меня на радостный путь служения Богу». О. Александр принял исповедь диакона Иоанна Крестьянкина перед его хиротонией в священнический сан.

Итак, ответ на внешне грубоватый вопрос о. Михаила прозвучал. Да, он хочет быть священником – но не «попом». Подготовка к предстоящему экзамену была очень серьёзной. На столе диакона – раскрытый том «Лекций по богословским наукам» о. Петра Заведеева, 1908 года издания. Старая книга зачитана до дыр ещё лет десять назад, но тогда это был скорее умозрительный интерес, сейчас – сугубо практический. Одновременно с ним готовились к экзаменам его друг Василий Серебренников и земляк-орловец, монах Афанасий (Москвитин).

Экзамены за курс духовной семинарии были назначены на 7 октября 1945 года. Хорошо знакомые стены и башни Новодевичьего монастыря. За столом – внушающая трепет комиссия во главе с епископом Можайским Макарием (Даевым). И хотя волнение экзаменующегося было вполне понятным, испытание он сдал на «отлично». А когда для поздравления поднялся ректор Московского Богословского института, бывший обновленческий митрополит, а после покаяния – о. протоиерей Тихон Попов, прозвучали слова, которые у всех присутствующих вызвали улыбку:

– Дорогой отец Иоанн, будьте священником, а не попом...

И только о. Иоанну было не до улыбок. Неужели настоятель его храма знал об этом заранее?.. Но сам о. Михаил при встрече ничем не выдал своего тайного знания, только усмехнулся чему-то в седую бороду.

24 октября митрополит Крутицкий Николай служил в храме Рождества Христова в Измайлове всенощную. Он торжественно благословил о. Иоанна Иерусалимской иконой Божией Матери. А 25 октября 1945 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий в Богоявленском соборе в Елохове рукоположил диакона Иоанна во священника. Вокруг престола его водил многолетний настоятель собора протопресвитер о. Николай Колчицкий.

От волнения о. Иоанну казалось, что на него смотрит вся православная Москва. Торжественно звучала из уст Патриарха совершительная молитва:

– Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует Иоанна, благоговейнейшего диакона во пресвитера. Помолимся убо о нём, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа.

– Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! – трижды отозвался огромный собор.

– Господу помолимся, – как всегда, отчётливо и громко провозгласил о. Николай Колчицкий. А Патриарх возложил руку на голову о. Иоанна и начал читать тайную молитву «Боже безначальный и бесконечный», в то время как протопресвитер вполголоса начал мирную ектению...

И вот наконец самый торжественный момент рукоположения – вручение новопоставленному священнику епитрахили, пояса, фелони и Служебника. «Аксиос!» («Достоин!») – возгласил Патриарх, и то же трижды повторил хор. О. Иоанн поцеловал вручаемое, затем – омофор и руку Патриарха, потом поцеловал в рамена (плечи) участвовавших в таинстве священников, выражая тем самым братское общение, которое теперь соединяет их.

После освящения Святых Даров Патриарх подал о. Иоанну верхнюю часть Святого Хлеба со словами:

– Приими залог сей и сохрани его цел и невредим до последнего твоего издыхания, о нём же имаши истязан быти во Второе и страшное Пришествие Великаго Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

О. Иоанн поцеловал руку Патриарха и, встав позади престола, углубился в чтение 50-го псалма: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие моё...» Перед возгласом «Святая святым» он вернул Святой Хлеб Патриарху.

К Причастию новопоставленный священник подошёл первым после протопресвитера – в знак того, что он только что получил благодать священства от Божественного Духа. А перед отпустом о. Иоанн читал заамвонную молитву.

Специально к празднику о. Иоанн приобрёл белый подризник и холщовую рясу. Купил с рук что продавали, выбирать было не из чего. Облачение ему досталось с какого-то очень высокого и плотного по комплекции батюшки. Пришлось пустить в ход булавки и закалывать ворот рясы на спине. Но это ничего не значило, равно как и серая, промозглая, с ранним снегом погода. Прохожие, шедшие по Басманной, с удивлением смотрели на почти бежавшего по тротуару невысокого молодого священника в очках. А у него пела душа. Господи, неужели начинается та самая жизнь, ради которой он и родился на свет?..