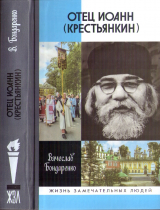

Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"

Автор книги: Вячеслав Бондаренко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Сейчас слово «мещанин» звучит с осуждающим обертоном, обозначая человека, живущего узкими, корыстными интересами, ограниченного и бездуховного. Но в XIX веке никакого отрицательного смысла это понятие не несло. Тогда оно обозначало целое сословие – под «мещанами» понимали горожан, занимавшихся мелкой торговлей и ремесленничеством, владевших недвижимостью. Сословие это было наследственным, но пополнялось также за счёт отставных солдат, бывших крепостных и государственных крестьян, обедневшего купечества. В свою очередь, разбогатевшие мещане переходили в купеческое сословие, после чего могли за особые заслуги получить и личное (а позже – потомственное) дворянство. Поданным переписи 1897 года, в России проживало 13 миллионов 386 тысяч мещан, то есть предки о. Иоанна Крестьянкина входили во вторую по численности социальную группу страны после крестьянства.

15 марта 2018 года А. М. Полынкин сделал в фондах Государственного архива Орловской области настоящее открытие – он обнаружил ранее бывшую неизвестной исследователям запись о рождении отца героя этой книги, Михаила Дмитриевича[1]1

Государственный архив Орловской области (далее ГАОО). Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 3330. Л. 163об. – 164.

[Закрыть]. До этого считалось, что М. Д. Крестьянкин родился в 1860 году, однако, как следует из архивных данных, дата его рождения – 15 октября 1862 года. Таинство Крещения в тот же день совершили о. протоиерей Николай Тихомиров (1811—1867; его перестроенный дом сохранился в Орле по сей день) с диаконом Иоанном Гедеоновым и причетниками Сергием Морозовым и Сергием Соломиным; спешка, с которой крестили младенца, скорее всего, была связана с его слабым здоровьем. Имя Михаил Крестьянкин получил в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. Восприемниками были мещанин Василий Петрович Немытов (его родной дядя по материнской линии) и купеческая жена Мария Ивановна Мещеринова.

Родителями М. Д. Крестьянкина – и, соответственно, дедом и бабушкой о. Иоанна Крестьянкина по отцовской линии – были орловский мещанин Дмитрий Фёдорович Крестьянкин и купеческая дочь Анна Петровна Немытова. Венчались они 8 ноября 1861 года в Смоленском храме, поручителями по жениху были орловские мещане Пётр Михайлович Черепенинов и Пётр Афанасьевич Цыцын, по невесте – орловские мещане Стефан Иванов и Александр Афанасьевич Цуканов. Венчал деда и бабушку о. Иоанна тот же священник, который крестил его отца, – о. протоиерей Николай Тихомиров[2]2

Там же. Л. 149 об. – 150.

[Закрыть]. Кроме Михаила, в семье Крестьянкиных были также сыновья Илья (год рождения которого неизвестен) и Иван, родившийся в 1865 году, а в 1896-м женившийся на семнадцатилетней орловской мещанке Елизавете Ивановне Белоусовой.

Дед о. Иоанна, Дмитрий Фёдорович, родился в 1829 году, а вот дата его смерти пока неизвестна. Супруга его Анна Петровна родилась в 1844-м и скончалась 11 сентября 1908 года в возрасте 64 лет («от старости», уточняет метрическая книга). В записи о смерти она названа вдовой. Значит, дедушка и бабушка воспитанием будущего о. Иоанна заниматься, увы, не могли.

Благодаря тем же метрическим книгам нам известны даты жизни прадеда героя этой книги по отцовской линии – мещанин Феодор Васильевич Крестьянкин родился 8 мая 1800 года, а скончался 9 декабря 1860 года от чахотки. Почти ровесник Пушкина, он был свидетелем тех же исторических событий, что и великий поэт, – Отечественной войны 1812 года, вступления на престол Николая I, (которого, возможно, видел воочию – император бывал в Орле пять раз). Согласно ревизской сказке за декабрь 1857 года, жил Феодор Васильевич «в 1-й части в собственном доме», то есть на южной окраине Орла, и, судя по автографу в конце документа, был не слишком «письменным» человеком («Орловский мещенин Феодор Васильев Крестьянкин руку преложил»[3]3

ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Ед. хр. 879. Л. 641.

[Закрыть]). Жену Феодора Васильевича звали Евдокией Ивановной (1808—1861); кроме Дмитрия, у них были ещё дети – Василий (родился в 1834-м), Мария (родилась в 1835-м) и Пётр (родился в 1838-м). Где похоронен Ф. В. Крестьянкин, в точности неизвестно, но скорее всего на Крестительском кладбище Орла, где погребалось большинство прихожан Смоленского храма, – собственного погоста у церкви не было.

Прапрадеда о. Иоанна, появившегося на свет, видимо, в 1760-х годах, звали Василием Ивановичем. Кроме Феодора, у него были также дети Ольга (родилась и умерла в 1798-м), Иван (родился в 1799-м, умер в 1805-м), Николай (брат-близнец Феодора, родился и умер в 1800-м), Пётр (родился и умер в 1803-м), Ксения (родилась в 1804-м). Единственным выжившим, кроме Феодора, ребёнком был Михаил (родился в 1791-м, умер 3 мая 1856-го «от горячки»). Его сын Иван Михайлович был женат на Хионии Никитиной и стал отцом пятерых детей – Татьяны (родилась в 1854-м), Марии (родилась в 1856-м), Екатерины (1859—1863), Пелагеи (родилась в 1863-м) и Александра (родилась в 1866-м). Все они доводились троюродными сёстрами и братом Михаилу Дмитриевичу Крестьянкину и, соответственно, четвероюродными тётками и дядей о. Иоанну.

Самым ранним точно известным нам предком о. Иоанна по отцовской линии был его прапрапрадед – купец Иван Семёнович Крестьянкин, умерший в Орле 10 июля 1805 года в возрасте восьмидесяти лет. Следовательно, родился он в год смерти Петра Великого – 1725-м и застал девятерых императоров и императриц. А его отец Семён Крестьянкин, свидетель петровского преобразования России, появился на свет в самом начале XVIII столетия либо в самом конце XVII.

Все эти записи, как уже было сказано выше, относятся к метрическим книгам храма Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Храм был возведён в Орле в 1770-х годах и функционировал до 1874 года, когда рядом с ним, на территории церковного фруктового сада уже вовсю шло строительство нового Смоленского собора, украшающего собой Орёл и поныне. Возможно, Крестьянкины, в том числе и прадед о. Иоанна Феодор Васильевич, присутствовали при закладке его фундамента, состоявшейся в 1857 году. Старый же храм был разрушен перед началом Великой Отечественной войны (колокольню снесли ещё летом 1928-го). В середине 1950-х на его месте (тогдашний адрес – улица 1-я Песковская, 23а) заработал кинотеатр «Комсомольский»...

Но вернёмся к Крестьянкиным. Отец героя этой книги, Михаил Дмитриевич, всю жизнь занимался прасольством – оптовой торговлей скотом, весьма распространённой в XIX веке. Такие торговцы покупали у крестьян коров или овец за наличные, при необходимости откармливали их на пастбищах, перегоняли в города и продавали на тамошних рынках – естественно, дороже, чем купили. Схема получалась выгодной для всех сторон: крестьян она избавляла от необходимости затратных, а зачастую и попросту невозможных в разгар сезона поездок на ярмарки и приносила «живые» деньги, прасол получал хороший процент от сделки, а клиенты на рынке – парное мясо.

Уже один выбор профессии говорит о том, что Михаил Дмитриевич Крестьянкин был человеком незаурядных качеств, ведь прасольство требовало, помимо купеческих талантов, и мужества, и лихости, и выносливости. М. Ф. де Пуле так писал о старых русских прасолах: «В занятиях и образе жизни прасола было много увлекательного, выдающегося, много было трудов и опасностей, одно преодоление которых уже закаляло характер человека. В прасольстве было много казацкого, удалого, что так нравится русскому человеку. Прасол прежде всего лихой наездник. Он вечно на лошади, на лихом донском коне, который смело перепрыгивает через овраги, плетни, через всякую деревенскую огорожу и несётся вихрем в степях. <...> Он и одет по-казацки – в черкеске и в широких шароварах, опоясан ремённым поясом с серебряными украшениями, на голове у него барашковая шапка. У него и походка и фигура чисто казацкие: сутуловатый, он ходит увальнем, с перевалкой и как бы вывернутыми ногами». «Прасол – поясом опоясан, сердце пламенное, а грудь каменная» – такую поговорку сложили о торговцах скотом в России.

И ещё одно выражение есть в русском языке: «работать на дядю». Так вот Михаил Дмитриевич Крестьянкин работал на дядю в прямом смысле слова – на своего родного дядю по материнской линии, купца Дмитрия Петровича Немытова, брата Анны Петровны Крестьянкиной. В коммерческом плане Немытовы были неизмеримо более удачливы, нежели Крестьянкины, они по праву входили в купеческую элиту города. Призванием этого рода была мясная торговля – одна из самых успешных в Орле, что позволило семейству со временем обзавестись салотопельным, мыловаренным и свечным заводами и пенькотрепальной фабрикой, неоднократно занимать выборные должности в городском магистрате, а позднее – в управе. Благодаря изысканиям жительницы Орла Анастасии Ивановны Гринкевич, происходившей из рода Немытовых и восстановившей его генеалогию, сейчас мы хорошо знаем о предках о. Иоанна по этой линии. Его бабушка Анна Петровна Немытова (1844—1908), в замужестве Крестьянкина, была дочерью купца Петра Ивановича Немытова, а тот, в свою очередь, – сыном знаменитого в городе купца 1-й гильдии Ивана Михайловича Немытова (1786—1875). На его личности стоит остановиться подробнее, так как в истории Орла Иван Михайлович оставил светлый и неизгладимый след, поразительным образом перекликающийся с судьбой его праправнука...

В молодости Иван Немытов более чем успешно занимался мясной торговлей – он стал одним из самых богатых людей города и губернии, его состояние исчислялось миллионами рублей. Но известен он был не только и не столько своими успехами на ниве коммерции, сколько богобоязненным и благочестивым образом жизни. Протоиерей Пётр Полидоров так описывал его: «Иван Михайлович со всем жаром посвятил себя житию благочестивому, стал проводить жизнь свою в молитве, посте, трудах, бдении, воздержании, мало говорил, избегал праздности, упражнялся в чтении Священного Писания и отеческих книг, ежедневно посещал общественные молитвы. <...> Он не терпел роскоши, держался во всём умеренности и простоты и обычаев старины относительно платья, мебели, экипажа и проч.». Ещё в молодости его духовным отцом стал ученик преподобного Паисия (Величковского) – схимонах Афанасий (Захаров), в 1815—1825 годах бывший насельником Площанской Богородицкой Казанской пустыни; после его кончины духовное водительство Немытова осуществляли великий старец Брянской Белобережской Иоанно-Предтеченской пустыни Моисей и великие Оптинские старцы – преподобные иеросхимонахи Лев (Наголкин) и Макарий (Иванов), под руководством которых Иван Михайлович упражнялся в умносердечной молитве. Усердию Немытова в совершении молитвенного подвига дивился даже старец Макарий; преподобный Амвросий Оптинский так пишет об этом: «Батюшка отец Макарий недоумел, что и отвечать ему, когда мирянин, ради получений совета, рассказывал старцу нашему разные состояния молитвы: и батюшка отец Макарий мог ему только сказать: “держитесь смирения, держитесь смирения”. И после с удивлением об этом нам говорил». Купец славился своей благотворительностью, щедро помогал храмам и одаривал нищих, за все успехи и неудачи в делах равно благодарил Господа, любил принимать в доме паломников, проезжавших через Орёл, сам неоднократно совершал паломничества по русским монастырям. В Орле и окрестностях купец пользовался огромным уважением и почитанием, люди шли к нему за советом, как к старцу. В возрасте 88 лет, за три недели до кончины, Иван Михайлович Немытое принял монашеский постриг и 5 мая 1875 года мирно отошёл ко Господу. Отпевал его епископ Орловский и Севский Макарий (Миролюбов) с сонмом орловского духовенства, а после смерти И. М. Немытов удостоился упоминания в «Русском биографическом словаре» А. А. Половцова, содержавшем справки о наиболее выдающихся людях России. Сам преподобный Амвросий Оптинский в одном из писем назвал Ивана Михайловича Немытова «великим молитвенником».

Удивительна, непостижима незримая связь между поколениями!.. Оказывается, прямым предком о. Иоанна (Крестьянкина) был человек, не просто известный в миру своим благочестием, но ученик святых, достигший в духовной жизни небывалых высот, то есть праведник. Духовным отцом И. М. Немытова был старец о. Афанасий – наследник преподобного Паисия (Величковского), основателя русского старчества. Прапрадед о. Иоанна сподобился благодати неоднократных бесед с великими старцами Моисеем, Львом и Макарием, учился у них. По свидетельству современников, ему была доступна умносердечная молитва – один из высших молитвенных подвигов. И даже мирские имя-отчество у него были те же, что и у о. Иоанна, – Иван Михайлович. Совпадения?.. Совпадений у Бога не бывает. Можно сказать, что жизнь И. М. Немытова – труднопостижимый, Промыслительный намёк на будущую жизнь его праправнука.

Память о купце-праведнике бережно сохранялась в городе, и, конечно, будущий о. Иоанн в детстве не раз слышал от родных рассказы о своём благочестивом прапрадеде. А первым точно известным предком о. Иоанна по линии Немытовых был его прапрапрадед, купец Михаил Сергеевич Немытое, родившийся около 1761 года. Он тоже был прасолом, гонял скот из малороссийских губерний в Орёл, Москву и Петербург. Впоследствии он стал купцом 3-й гильдии и на 1793 год держал в Орле, как и трое его братьев, «менную лавку».

А вот для отца героя этой книги прасольство долгое время оставалось единственным средством заработка. Для закупок скота Михаил Крестьянкин тоже ездил главным образом в малороссийские губернии – тамошних овец и быков можно было приобрести за хорошую цену, а продать намного дороже. Эти «командировки», насколько можно судить по воспоминаниям орловских прасолов, были утомительными, а часто и опасными. Допустим, настиг в дороге проливной ливень, а укрыться негде, кругом голая степь, вот и ночуй на мокрой земле. Или весь гурт скота падёт от неожиданной хвори (иной раз путь на протяжении сорока вёрст был завален тушами павших животных). А то и разбойники грабили прасолов, отбирая и скот, и выручку. Словом, рискованное, но азартное, интересное дело, доступное далеко не каждому.

Супружескую жизнь Михаил Дмитриевич начал в возрасте тридцати одного года; видимо, до этого он становился на ноги, чтобы содержать семейство. И избранницей его стала девушка, как тогда говорили, «из простых». 10 января 1894 года М. Д. Крестьянкин женился на дочери государственного крестьянина, семнадцатилетней Евдокии Васильевне Сорокиной, уроженке деревни Монастырская Сухая Орлица (ныне – Сухая Орлица, деревня, вплотную примыкающая к западной окраине Орла, но не входящая в городскую черту). Запись о венчании сделана в метрической книге храма Святого Илии Пророка – подробнее о нём будет сказано в следующей главе; это тот же южный край города, что и приход Смоленской «Одигитрии», где венчались и крестились предыдущие поколения Крестьянкиных. Венчал молодых священник о. Андрей Левитский с диаконом о. Алексеем Орловым и псаломщиком Иваном Богдановым. Поручителями по жениху были мещане Пётр Васильевич и Дмитрий Петрович Немытовы, по невесте – мещанин Александр Михайлович Овсянников и крестьянин Покровской слободы Николай Николаевич Кошеверов.

7 декабря 1894 года у пары родился сын Александр. Но радость в молодой семье сменилась горем – восемнадцатилетняя Евдокия Васильевна не перенесла тяжёлых родов и спустя одиннадцать дней ушла из жизни. Похоронили её на Крестительском кладбище. Михаил Дмитриевич остался вдовцом с младенцем на руках. А через полгода – новая трагедия, смерть сына: Александр умер 11 июня 1895-го.

Но жизнь всё же взяла своё, и 18 сентября 1895 года Михаил Дмитриевич женился вторично. На этот раз его избранницей стала двадцатилетняя «дочь отставного рядового из мещан города Орла» Елизавета Илларионовна Кошеверова. Венчал молодых священник о. Иоанн Жаворонков с диаконом о. Алексеем Орловым и псаломщиком Иваном Богдановым. Поручителями по жениху были его родной дядя по материнской линии (и работодатель) Дмитрий Петрович Немытов и мещанин Иван Александрович Москвитин, а по невесте – мещане Павел Ильич и Николай Илларионович Кошеверовы, соответственно её племянник и брат. Особо стоит обратить внимание на то, что вторая жена М. Д. Крестьянкина была орловчанкой, тогда как во всех посвящённых о. Иоанну публикациях местом рождения его матери назван город Волхов. На деле же семья Кошеверовых к Волхову никакого отношения не имела – в сохранившихся на данный момент метрических книгах пятнадцати болховских храмов эта фамилия не встречается ни разу. Зато она была хорошо известна в Орле и Мценске. Так, Ивана Сергеевича Тургенева в 1818 году крестили в Борисо-Глебском соборе, который построил орловский помещик Борис Матвеевич Кошеверов (этот храм был разрушен в октябре 1941-го). Братья Сергей и Алексей Кошеверовы были вхожи в московские театральные круги 1840-х, именно они познакомили своего племянника Прова Садовского с А. Н. Островским, а сын Сергея Александр Кошеверов (1874—1921) сам стал известным актёром. В XX веке фамилию прославила кинорежиссёр Надежда Николаевна Кошеверова (1902—1989), автор одной из лучших советских киносказок «Золушка».

Отца Елизаветы Илларионовны Кошеверовой (и, соответственно, деда о. Иоанна по материнской линии) звали Ларионом Григорьевичем. В ревизской сказке орловских мещан за ноябрь 1857-го он упоминается как «рекрут 1854 года»; поскольку в то время призывным возрастом был 21 год, можно заключить, что родился Ларион Григорьевич в 1833-м. Армейская его служба выпала как раз на время Крымской войны, правда, участвовал ли он в боевых действиях – неизвестно. Из той же ревизской сказки следует, что у Л. Г. Кошеверова были брат-близнец Николай, младшие братья Илья (1840 года рождения) и Иван (1844-го). Их отцом – прадедом о. Иоанна по материнской линии – был мещанин Григорий Степанович Кошеверов, рождённый в 1809 году. Жену его звали Марией Алексеевной (1814 года рождения); одним домом с братом жила также его незамужняя сестра Татьяна Степановна (1819 года рождения). Своего угла Кошеверовы к ноябрю 1857 года не нажили – ютились вшестером «в 1 части на квартире в доме мещанина Горшешникова»[4]4

ГАОО. Ф. 760. Оп. 1. Ед. хр. 864. Л. 138.

[Закрыть], то есть на той же южной окраине Орла, что и Крестьянкины.

У Елизаветы Илларионовны Кошеверовой-Крестьянкиной были братья Николай и Илья (у которого родились дети Павел, Илья, Михаил, Пелагея, Василий, Лидия, Александра и Антонина – двоюродные братья и сёстры о. Иоанна) и сестра Прасковья, в замужестве Овчинникова. К сожалению, метрические книги Ильинского храма за 1875 год не сохранились и какого числа и месяца появилась на свет мать о. Иоанна, мы не знаем.

Жили Крестьянкины на левом берегу Оки, в двух кварталах от реки, на длинной улице Воскресенской (в 1929—1961 годах она называлась улицей Безбожников, а с 21 апреля 1961-го носит имя Юрия Гагарина). Впервые на планах Орла Воскресенская улица появилась в 1842-м. Она была названа по храму Воскресения Господня, находившемуся в начале улицы (в конце 1930-х он был снесён, сейчас на его месте магазин «Бежин луг»). Улицу населяли в основном купцы (в начале Воскресенской находился, да и сейчас находится, самый большой в городе рынок) и старообрядцы (на соседней улице Черкасской с 1842-го высился храм Успения Божией Матери, возведённый на месте старообрядческой церкви). Ныне застройка улицы Гагарина разномастная, но в начале XX века это было безраздельное царство каменно-деревянных двухэтажных и деревянных одноэтажных домиков, чьи фасады и наличники украшала затейливая резьба, выполненная методом пропиловки. Множество таких домиков в разном состоянии – отличном, хорошем, удовлетворительном и умирающем – сохранилось на улице и в окрестных кварталах и сейчас. А вот маленький, ничем внешне не примечательный одноэтажный дом Крестьянкиных в два окна, увы, не уцелел – как рассказала автору этих строк двоюродная племянница о. Иоанна, монахиня Свято-Введенского женского монастыря матушка Анна, его снесли в 1980 году. Согласно воспоминаниям о. протоиерея Иоанна Троицкого (1930—2010), «в Орле моё семейство и отца Иоанна Крестьянкина были соседями. Его дом стоял там, где теперь на улице Гагарина расположен нынешний магазин “Апельсин”». Бывший супермаркет «Апельсин» ныне называется «Перекрёсток» и находится по адресу Гагарина, 51, на первом этаже построенной в 1980-м девятиэтажки.

Орловчанка Зинаида Васильевна Петрова, бывавшая в доме у Крестьянкиных, запомнила, что он был очень чистым и уютным. Сначала небольшая передняя, затем комната с печкой, которую топили дровами. В красном углу – старинные иконы Спасителя и Знамения Божией Матери. На покрытой скатертью столе лежал молитвослов с истёртыми, зачитанными страницами. Другая комната – чисто убранная спальня.

К началу XX века лихая прасольская молодость Михаила Дмитриевича Крестьянкина уже оставалась в прошлом. По меркам той эпохи в свои 47 лет был он уже почти в начальном старческом возрасте и занимался коммерческими делами в самом Орле, принимая и оценивая купленный другими скот на рынке (в автобиографии о. Иоанна 1989 года должность отца указана как «товаровед»), К сожалению, фотографий его не сохранилось; та, что опубликована в сборнике воспоминаний «Пастырь добрый», атрибутирована, увы, ошибочно – на самом деле на ней изображены не М. Д. Крестьянкин с женой, а болховский священник о. Николай Коссов (1888—1929) с супругой Глафирой.

В семье родились уже семеро детей – для того времени не редкостное исключение, а обычная картина. Правда, ранние годы семейной жизни Крестьянкиных были печальными. Первой 24 июля 1896 года появилась на свет дочь Серафима, но уже 30 октября того же года она умерла («слаба родилась», особо отмечено в метрической книге). Вторая дочь, Мария, прожила ещё меньше – родилась 7 июля 1897 года, а умерла 17 августа того же года, также «от слабости». Третьим 28 августа 1898 года появился на свет сын Александр; он всю жизнь жил в Орле, работал продавцом, имел троих детей и умер в 1965 году. Второго сына 15 мая 1900 года назвали Константином, и ему суждено было вписать яркую страницу в историю орловского театра – он стал известным художником-гримёром и скончался в 1985-м. 12 января 1903 года (а не 1905-го, как сказано во всех открытых источниках) родилась дочь Татьяна, которая в раннем детстве из-за неудачного падения стала горбатенькой. Она также прожила жизнь в родном городе, работала счетоводом в Горснабе, замуж не вышла и после смерти матери поселилась с двоюродной сестрой Марией Николаевной Овчинниковой (1890—1969), принявшей монашество с именем Евгения. Умерла Татьяна Михайловна в 1954-м и была похоронена на Крестительском кладбище Орла в одной могиле с матерью. Затем у Крестьянкиных родились сыновья Павел (27 июня 1906 года) и Сергий (25 июня 1908-го); Павел выжил, но прожил недолго, скончался в юношеском возрасте, а Сергий умер ещё ребёнком.

А 29 марта 1910 года (по новому стилю, введённому восемь лет спустя, – 11 апреля) в семье родился восьмой ребёнок, которого назвали Иваном. Был тогда понедельник пятой седмицы Великого поста, день преподобного Иоанна Пустынника – древнего отшельника, десять лет проведшего в заброшенном колодце. В его честь и назвали младенца. Но в тот же день отмечается также память преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских. Так в самом начале жизни Вани Крестьянкина блеснуло ему его будущее, пока никем ещё не разгаданное. А ещё оно было заложено в самих имени и фамилии. Крестьянкин – это ведь от «крестьянки», а в этом слове так же явно звучит «христианка», как и в простом мирском «воскресении» – Воскресение Христово, как в «спасибо» – «спаси Бог». А «Иван» в переводе значит «Благодать Божия».

Срединная русская природа, сочетание старины и новизны, непостижимый на первый взгляд сплав разнообразных черт национального характера, сложная и богатая история духовной жизни, благочестивые семейные традиции – вот та основа, на которой возрастал будущий отец Иоанн, вот что сделало его в итоге воплощением русского человека, живущего для Бога и людей.