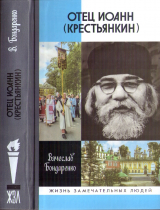

Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"

Автор книги: Вячеслав Бондаренко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Собственно, уже на основании этой статьи любой православный в СССР мог быть априори арестован как потенциальный шпион, изменник и предатель. Но даже если воспринимать эту позицию как «перегиб» отдельно взятого автора (белорусского историка академика Н. М. Никольского), всё равно Церковь и вера считались в те годы чем-то настолько отсталым, устаревшим, враждебным и вредным, что нужно было быть поистине героическим человеком, чтобы твёрдо, без колебаний жить по своим убеждениям и Божиим заветам в мире, где гремел из репродукторов «Марш энтузиастов», а в стенах чудом уцелевших храмов размещались архивы или зернохранилища.

О грандиозности замыслов руководства СССР в отношении религии говорит размах так называемой «безбожной пятилетки», объявленной главой Союза воинствующих безбожников Емельяном Ярославским в 1932-м. Согласно этому плану, к 1933 году в СССР должны были закрыться все храмы всех конфессий, к 1934-му – исчезнуть религиозные представления, привитые литературой и семьёй, к 1935-му – молодёжь должна быть охвачена всеобщей антирелигиозной пропагандой, в 1936-м – ликвидированы последние священнослужители, а к 1 мая 1937-го от религии в любых её формах должно было остаться одно воспоминание. Для выполнения этой «пятилетки» были приложены колоссальные усилия. Так, только в 1932 году в Советском Союзе было снесено 95 процентов православных храмов, уцелевших в предыдущих кампаниях сноса. В Москве к 1936 году осталось 53 действующих храма (вшестеро меньше, чем в 1917-м). Во многих городах были закрыты или взорваны вообще все храмы. Так, в родном для Ивана Крестьянкина Орле последнюю церковь, кладбищенскую Афанасьевскую, закрыли 25 июня 1941 года, а во всей Орловской области остались два действующих храма – в Волхове и селе Лепёшкино. Особо «помогла» гонителям православия Главнаука, выдвинувшая критерии оценки архитектурной ценности храмов: те, что построены до 1613 года, объявлялись неприкосновенными памятниками, в 1613—1725 годах – могли перестраиваться «в случае особой необходимости», в 1725—1825-м – сохранялись только фасады, постройки же после 1825 года архитектурными ценностями не считались. Именно «благодаря» этим нормам, утверждённым в 1928-м, в СССР сохранилось так мало храмов, построенных в XIX—XX веках...

Но даже этот чудовищный вал, катившийся по стране, не смог поколебать тысячелетние устои нации. Церковь жила – жила даже во время, которое сейчас у большинства ассоциируется с репрессиями, а раньше – с Днепрогэсом, Магниткой и стахановцами. Во время общесоюзной переписи населения, проведённой 6 января 1937 года, из 98 миллионов 600 тысяч совершеннолетних жителей страны православными верующими назвали себя 41 миллион 200 тысяч человек. Для сравнения – членов ВКП(б) тогда насчитывалось 1 миллион 453 тысячи. Это могло говорить только об одном – «безбожная пятилетка» потерпела крах. Не сотни, не тысячи, а десятки миллионов людей открыто заявили о своих религиозных убеждениях переписчикам – несмотря на риск того, что эти данные могут в дальнейшем послужить поводом для преследований или ареста. Проводившие опрос счётчики зафиксировали такие ответы: «Сколько нас ни спрашивай о религии, нас не убедишь, пиши: верующий», «Хоть и говорят, что верующих будут увольнять со стройки, но пиши нас верующими». По всей видимости, реальный процент православных в СССР был ещё выше, потому что около миллиона опрошенных на вопрос, веруют ли они, ответили, что «ответственны только перед Богом», а другие заявили, что «только Богу известно, верующие они или нет». Интересен и тот факт, что, согласно той же переписи, большинство верующих тех лет – вовсе не необразованные старухи, как утверждала антирелигиозная пропаганда, а грамотные мужчины в возрасте от 30 до 39 лет и грамотные женщины в возрасте от 20 до 29.

В числе миллионов советских людей, открыто признавших свои убеждения, был и московский бухгалтер Иван Крестьянкин. К счастью, Бог хранил его: чёрные 1937 и 1938 годы прошли мимо, испытания, назначенные ему, были ещё впереди. А вот среди тех, кто погиб в это время, был один из главных духовных наставников о. Иоанна, архиепископ Серафим.

...В 1939 году произошло событие, которое во многом изменило жизнь Ивана Крестьянкина. Вернувшись однажды со службы в храме, он обнаружил, что дверь в комнату заперта изнутри. Взобравшись на подоконник (квартира № 1 размещалась на первом этаже), Иван увидел через стекло распростёртую на полу хозяйку. Приехала «скорая помощь», дверь взломали. Уходя, врач коротко сказал молодому человеку:

– Молитесь, мой дорогой, чтобы она не завалялась – у неё паралич.

«Заваляться» Анастасии Васильевне не было суждено – через три дня она умерла. Поскольку родни у старушки не было, на кладбище её провожал Иван. А когда вернулся, с изумлением увидел, что у двери его комнаты сложены в кучу многочисленные узелки. Это бабушки со всех окрестных домов принесли ему свои похоронные котомки с записками – в случае чего проводить их в последний путь так же достойно, по-христиански, как и Анастасию Васильевну...

Дальнейшая судьба жилища Ивана повисла на волоске. Но домуправление неожиданно разрешило проблему само: Крестьянкина, снимавшего угол уже семь лет и зарекомендовавшего себя образцовым жильцом, прописали на освободившейся жилплощади. Отныне у него была собственная комната в коммуналке в центре Москвы – по меркам тех лет неслыханное богатство. Один в одной комнате!.. Тысячи москвичей даже мечтать о таком не могли. Как вспоминал потом о. Иоанн, «когда получил возможность жить один в отдельной комнате, убрал всё чистенько, хорошо, сел посередине: “Господи! Неужели я один? – Один, один, один!” И такое было счастье!»

А воздух эпохи между тем сгущался. После кровавого вала 1937-го, когда общество захлёстывали шпиономания и доведённая до болезненности подозрительность, «гайки» начали закручивать всё туже. В декабре 1938-го были введены трудовые книжки, урезали пособия по болезни, был сокращён декретный отпуск. 26 июня 1940-го ввели 7-дневную рабочую неделю и 8-часовой рабочий день, запретили самовольный уход с предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия или учреждения на другое. Рабочие и служащие, самовольно ушедшие с работы, получали тюремные сроки от двух до четырёх месяцев. За прогул без уважительной причины (а к нему приравнивалось, например, опоздание на работу на двадцать минут, а также опоздание после обеда, посещение в рабочее время заводской поликлиники или больницы) рабочие и служащие карались не увольнением, как это было раньше, а исполнительно-трудовыми работами по месту службы на срок до полугода с удержанием до четверти заработной платы. За вторую половину 1940 года за самовольный уход с предприятий и учреждений, прогулы и опоздания было осуждено более двух миллионов человек.

Тревожно было и в мире. Слова «Хасан» и «Халхин-Гол» сменились на первых полосах газет названиями финских городов. В сентябре 1939-го началась война в Европе, после разгрома Польши в состав Советского Союза вошли Западные Украина и Белоруссия, в 1940-м – Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, была создана Карело-Финская ССР. С нацистской Германией формально установились почти дружеские отношения, но в том, что рано или поздно с немцами начнётся война, никто не сомневался. Официально время считалось мирным, а вот о том, каким оно было на самом деле, красноречиво говорит число награждённых медалями «За трудовую доблесть» и «За отвагу»: если главной трудовой медалью СССР в 1938—1941 годах было награждено около 8 тысяч человек, то главной боевой – 26 тысяч.

И всё же сообщение, прозвучавшее по радио в полдень 22 июня 1941-го, ударило как обухом по голове. Выступал нарком иностранных дел Молотов, а не Сталин, как все ожидали. И хотя финальные слова речи – «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» – звучали уверенно, люди, которые слушали речь наркома, отчётливо понимали: начинается новая полоса испытаний, гораздо более страшных, чем все предшествующие.

Глава 4

ВОЙНА И НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ

Патриарший местоблюститель блаженнейший митрополит Московский и Коломенский Сергий узнал о нападении на Советский Союз так же, как миллионы его сограждан, – по радио. А выслушав выступление Молотова, сел за стол в кабинете своего дома в Бауманском переулке, взял в руки перо и бумагу. И словно сами собой начали складываться слова обращения ко всем православным людям:

«Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своём долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти и по вере... Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу».

Эти простые, мужественные и одновременно возвышенные слова впервые прозвучали 23 июня 1941 года. Они внушали веру в победу, в свои силы. 26 июня владыка Сергий служил в Богоявленском соборе молебен о даровании победы, и с тех пор такие молебны служились во всех храмах Московской патриархии.

Дворы военкоматов заполнились призывниками. 31-летний Иван Крестьянкин, конечно, подлежал бы призыву в армию, если бы не сильная близорукость. Не отправился он и в эвакуацию.

Война вторгалась в жизнь столицы медленно и как-то странно. 24 июня было введено военное положение, тогда же вышел за подписью комбрига Фролова «Приказ по местной противовоздушной обороне», в котором предписывалось «полностью затемнить жилые здания, учреждения, заводы, выключить все световые рекламы, внутридворовое освещение, привести в готовность бомбоубежища и газоубежища». На следующий день вышло постановление Совнаркома о сдаче населением радиоприёмников. 30-го был создан Государственный Комитет Обороны. Ввели специальные пропуска на въезд в Москву для всех, даже для самих москвичей. Были отменены отпуска, запрещалось фотографировать виды Москвы, ходить по городу с полуночи до четырёх утра и писать письма больше, чем на четыре страницы. 2 июля было приказано в двухдневный срок наклеить на окна домов крестообразные полоски из материи, целлофана или марли.

Но одновременно, параллельно продолжалась и какая-то странная мирная жизнь, то казавшаяся вызывающе неуместной, то внушавшая надежды на скорый конец войны. Например, за 11 дней так и не выступил по радио Сталин. На Петровке, в летнем театре «Эрмитаж», продолжал петь Козин, в ЦПКиО имени Горького работал цирк шапито, на улицах продавали мороженое и газировку. А по сводкам Совинформбюро, которые передавали днём и вечером, можно было судить о том, что Красная армия не оставила противнику ни одного города, а в Румынии так и вовсе наступает.

«Всерьёз» для Москвы война началась после выступления по радио Сталина 3 июля. 17 июля были введены карточки на продукты. А начиная с 22 июля немцы начали бомбить столицу. Правда, «Вечерка» написала о первом налёте только через пять дней. Потом были бомбёжки 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 августа... Появились первые разрушения, на которые сначала ходили смотреть, как на диковинку. Так, 3 августа тонная бомба снесла с постамента памятник Тимирязеву у Никитских ворот (шрамы от осколков на его постаменте видны и сегодня). А потом горящие дома и выбоины в асфальте перестали удивлять. От бомб сгорели Центральный, Ваганьковский, Тишинский и Зацепский рынки, попали под удары Большой и Вахтанговский театры, Третьяковская галерея, заводы и фабрики – и гиганты наподобие ЗИСа и «Красного Пролетария», и мелкие, вроде «Метширпотреба» или завода патефонных иголок. И, конечно, жилые кварталы.

К налётам Москва готовилась заранее, поэтому уже в конце июля все более или менее значительные объекты в городе были замаскированы. Зелёные крыши делали коричневыми, золотые купола соборов скрыли под брезентом, на проезжей части улиц рисовали крыши, на стенах Кремля – окна и двери. Самое приметное для лётчиков место, излучину Москвы-реки, прикрыли баржами, на которых были построены макеты домов.

В жизнь москвичей быстро вошли правила поведения во время бомбёжки. Сначала все вели себя инстинктивно и потому неправильно: жались к стенам домов и прятались в подъездах и воротах, то есть там, где быстрее всего и заваливает обломками здания. Но очень быстро все выучили элементарное: если тревога застала в трамвае или троллейбусе, нужно бежать в метро, бомбоубежище или траншею в ближайшем дворе; если дома – нужно сперва выключить газ, затушить печь или примус, закрыть в посуде или завернуть в клеёнку продукты (а вдруг сбросят химическую бомбу?) и только после этого бежать в убежище. Быстро научились и различать звуки артобстрела от бомбёжки: звук падающей бомбы менялся от низких тонов к высоким, а звук уходящего вверх зенитного снаряда – от высоких к низким.

9 октября Иван Крестьянкин услышал в сводке Совинформбюро о том, что Красная армия оставила его родной Орёл. 12 октября был оставлен Брянск, 13-го – Вязьма. «Гитлеровские орды угрожают жизненным центрам страны», – написала в тот день «Правда». А 15-го москвичи прочли в газетах ещё более страшные слова: «Кровавые орды фашистов рвутся к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве». Это было уже по-настоящему жутко. До этого война для многих сводилась к авианалётам, карточкам, затемнению... Теперь же было понятно, что фашисты идут на Москву и на пути у них не стоят ни мощные крепости, ни высокие горы.

16 октября в городе и вовсе началось что-то странное. На Арбатской площади, у здания Наркомата обороны, сгрудились десятки грузовиков, в которые красноармейцы усаживали женщин и детей. Остановились заводы и фабрики – рабочим выдали зарплату за месяц вперёд и по пуду муки сверх нормы и распустили по домам. Застыли на рельсах трамваи, перестало действовать метро, закрылись булочные, поликлиники и аптеки, в продовольственных перед закрытием начали раздавать прохожим продукты... Посреди утреннего радиосообщения Совинформбюро ни с того ни с сего заиграл фрагмент немецкого марша «Хорст Вессель». Никаких объяснений никто не давал. Люди жили слухами: правительство эвакуируется в Куйбышев, заводы, вокзалы, мосты, электростанции и метро будут взрывать (причём взрывчатку заложили ещё 10-го), из мавзолея вывезли тело Ленина, немцы уже находятся в пригородах и рассматривают Кремль в бинокли... И самое главное – собирается уезжать в тыл Сталин. И тогда в городе началась паника.

Правда, продолжалась она недолго – уже к началу 20-х чисел октября порядок был восстановлен. Прошедший 7 ноября на Красной площади парад внушал москвичам уверенность в том, что город не будет сдан врагу. А в декабре в битве за Москву наступил перелом. И хотя бомбёжки города продолжались (последние бомбы упали на Москву в июне 1943-го), опасность, нависавшая над столицей, отпала.

Вместе со всеми горожанами Иван Михайлович Крестьянкин прошёл через тяготы и невзгоды военных лет. Пережидал бомбёжки в метро и томился в очередях, чтобы отоварить карточки, прыгал на подножки переполненных трамваев и участвовал в субботниках по уборке мусора, укрывался в подъездах от барабанивших по крышам осколков зенитных снарядов, вслушивался в сводки Совинформбюро и радовался победным салютам, первый из которых был дан в честь освобождения его родного Орла... А самым запоминающимся случаем стала встреча с его двоюродным племянником – двадцатилетним Вадимом Овчинниковым.

С Вадимом случилась беда – он отстал от своего заводского эшелона, эвакуировавшегося на восток. В соответствии с законами 1940-го это расценивалось как дезертирство и в военное время каралось расстрелом. Единственным человеком, к которому Вадим мог обратиться в Москве, был Иван. Что делать, он и сам толком не знал, но для начала накормил родича и укрыл его... в сундуке, который когда-то служил ему постелью. Чтобы Вадим не задохнулся, в сундуке просверлили дырки. А сам Иван три дня и три ночи на коленях выстаивал перед иконой святителя Николая Чудотворца, прося у него вразумления. В конце концов решение пришло – идти в комендатуру Москвы с заявлением об обстоятельствах, в которые попал племянник. В заявлении решили написать, что он контужен. Это было отчасти правдой – в соседнем квартале как раз разорвалась бомба, а Вадим от переживаний выглядел совершенно больным.

Вскоре из комендатуры в Большой Козихинский приехал некий генерал. Ему предложили чаю без сахара, Иван откровенно рассказал о беде родственника. Генерал посмотрел на многочисленные иконы, на лампадку перед образом святителя Николая, на скудные съестные припасы (полкило хлеба и три картофелины) и, сказав, что через несколько дней будет решение, уехал.

Через четыре дня с посыльным действительно пришла повестка. В комендатуру родственники отправились вместе. Вердикт, который они выслушали, потряс обоих: Вадима направляли в госпиталь для лечения, а Ивану выдали воинский паёк. Не напрасны были молитвы святителю Николаю... О нём о. Иоанн говорил впоследствии так: «Мы своим религиозным опытом знаем о нём не только по свидетельству Церкви, не только по преданию, но по живому его участию в жизни нашей. И в сонме чтимых святых не много таких, кто предстал бы нашему сознанию столь живо. Собственными свойствами святой души святителя Николая стало умение любить, умение снисходить ко всякому человеку, к разным людям и дать каждому именно то, что ему нужно». По свидетельству о. Иоанна, в его жизни не было ни одного обращения к святителю Николаю, которое не было бы услышано.

Вадим Васильевич Овчинников пережил войну, стал архитектором, в Орле и сейчас стоят возведённые им здания (например, Технологический институт имени Поликарпова на Московской улице). Скончался он в Орле в 1993 году и похоронен рядом с матерью, сестрой и старшим братом о. Иоанна.

...В обстановке военной угрозы заметно ослабли гонения на Церковь. Уже в первые месяцы войны в СССР начали стихийно открываться закрытые прежде храмы. В городах и сёлах собирались сходки верующих, на которых избирали исполнительные органы и уполномоченных по ходатайствам об открытии храмов. В сельской местности такие сходки часто возглавляли председатели колхозов, исполкомы ходатайства удовлетворяли. Всё это побудило советское руководство официально разрешить открывать храмы на территории, не оккупированной немцами. Начались освобождения арестованных ранее священников, которые назначались настоятелями вновь открытых храмов.

В Москве большой радостью для верующих было разрешение властями празднования Святой Пасхи. В 1942 году она приходилась на 5 апреля. И когда 4 апреля в 6 часов утра по радио прозвучало неожиданное сообщение – комендант Москвы разрешал свободное движение по городу в Пасхальную ночь, – счастье было безмерным.

Москвич Андрей Стрешнев так описывал Пасхальную ночь 1942 года:

«Город отвык выходить на улицу в этот поздний час, и даже в большие государственные праздники соблюдается строгий режим военного города, города, куда из окрестной тьмы неустанно, настойчиво тянутся силы врага, его тяжёлые бомбовозы.

Но в эту ночь, может быть на одну только ночь в году, разрешено ходить по всему городу всю ночь напролёт, ибо, по древнему русскому обычаю, в пасхальную ночь весь город открыт народу, двери церквей раскрыты настежь и сердца людей раскрыты друг перед другом: это первая ночь весны, когда мёртвое зерно трогается в рост навстречу свету из земной могилы, когда умерший Иисус встаёт из гроба, поправ мрак и смерть. И по глухим переулкам Замоскворечья, оступаясь о груды неубранного снега, люди идут к заутрене. <...>

Сейчас, в эту пасхальную ночь войны, так тесно в церкви, что нет возможности протиснуться вперёд.

Утреня ещё не началась, а запоздавшие уже не могут сами отнести и зажечь свечи перед теми образами, к которым лежит сердце. От паперти, от конторки, где продают свечи, запоздавшие просят передать эти свечи дальше, и вместе со свечами от ряда к ряду переходит просьба верующих:

– Зажгите одну Воскресению, другую Невскому.

– Одну Воскресению, другую князю Владимиру, третью Ольге <...>

Вся тысячелетняя борьба народа вспоминается здесь в ожидании часа, когда раскроются врата алтаря и хоры грянут заутреню. Тесно.

Хор негромко вторит священнику. В церкви ещё полусвет, свечей ещё недостаточно, чтобы преодолеть огромную, сводчатую византийскую высоту.

Но близится час Воскресения Христа. Священник обращается к верующим:

– Братья! Город наш окружён тьмой, тьма рвётся к нам на вражеских крыльях. Враг не выносит света, и впервые наше Светлое Воскресение мы встречаем впотьмах. Тьма ещё стоит за порогом и готова обрушиться на всякую вспышку света. Мы сегодня не зажжём паникадил, не пойдём крестным ходом, как бывало испокон веков, окна храма забиты фанерой, двери глухо закрыты. Но мы зажжём свечи, которые у каждого в руках, храм озарится светом. Мы верим в воскресение света из тьмы. Свет, который внутри нас, никакой враг погасить не в силах. Воинство наше – мужья, братья, и сыновья, и дочери – в этот час стоит на страже нашей страны против сил тьмы. Храните в себе свет, веруйте в победу. Победа грядёт, как светлое воскресение.

И, перебегая от свечи к свече, по храму потекла сплошная волна света. Зажигая друг у друга тонкие восковые свечи, каждый стоял с огнём, когда раскрылись врата и священник поднялся, весь золотой, сверкающий.

Полный сияния, храм начинал заутреню 1942 года, и хор откликался хору, и нежные гирлянды цветов на иконостасе и на клиросах, и весь воздух содрогнулись от весеннего клика: “Христос воскресе!”

И каждый понял, что хоть он и тёмен снаружи, как этот храм, но внутри себя ни разу не чувствовал ни тьмы, ни сомнения, что всё пройдёт, что затаённая во мраке правда живёт, не угасает. Что день воскресения близок. Что воинства не допустят германскую тьму в нашу светлую жизнь, что с нами вместе и Невский, и Владимир, и Сергий, и древние воины, и древние просветители – всё прошлое и всё настоящее нашего народа, слитые воедино, победят во имя будущего, для сохранения навеки неугасимого света нашей родины и нашей культуры».

Само собой, за проявлением «религиозных чувств и верований» пристально наблюдали те, кому положено. По итогам Пасхальной ночи начальник управления НКВД по Москве и области старший майор госбезопасности М. И. Журавлёв отчитывался своему начальству:

«В ночь с 4 на 5 апреля, а также утром 5 апреля 1942 г. в связи с религиозным праздником Пасхи во всех действующих церквах г. Москвы и Московской области проходило богослужение.

Основной состав верующих, присутствующих на богослужениях, – женщины в возрасте 40 лет и старше.

Количество верующих, посетивших церкви г. Москвы, колебалось примерно от 1000 до 2500, кроме отдельных церквей, таких, как:

1. Церковь Богоявления (Елоховская пл.) – 6500 человек.

2. Церковь Знамения (Переславская ул.) – 4000 человек.

3. Церковь Ильи Обыденного (2-й Обыденский пёр.) – 4000 человек.

4. Церковь Преображенского кладбища (Преображенская площадь) – 4000 человек.

5. Церковь Ризположения (с. Леонове) – 3500 человек.

6. Церковь Воскресения (Русаковская ул.) – 3500 человек.

Всего по городу Москве в 30 действующих церквах присутствовало до 75 000 человек.

В церквах Московской области количество верующих, присутствующих на богослужениях, колебалось примерно от 200 до 1000 человек, за исключением некоторых церквей, как-то:

1. Церковь Загорье (г. Коломна) – 2500 человек.

2. Церковь в селе Железо-Николовское, Высоковского района – 2200 человек.

3. Церковь в селе Зятьково, Талдомского района – 2000 человек.

4. Церковь в г. Подольске – 1700 человек.

5. Церковь в селе Зачатье, Лопасненского района – 1700 человек.

6. Церковь Акима и Анны (г. Можайск) – 1700 человек.

7. Церковь в г. Кашира – 2000 человек.

Всего по Московской области в 124 действующих церквах присутствовало на богослужениях около 85 000 человек.

Из поступивших материалов в Управление НКВД видно, что верующее население и духовенство в связи с религиозным праздником Пасхи, а также полученным разрешением беспрепятственного хождения населения г. Москвы и районов Московской области в ночь с 4 на 5 апреля реагировало положительно, о чём свидетельствуют следующие высказывания:

“Вот все говорят, что советская власть притесняет верующих и церковь, а на деле получается не так: несмотря на осадное положение, разрешили совершать богослужение, ходить по городу без пропусков, а чтобы народ знал об этом разрешении, объявили по радио. Если бы было такое положение в Германии,– разве этот бы изверг разрешил нам ночью ходить без пропусков и свободно молиться,– конечно, нет. Гитлер, наверное, издевается над своим народом так, как и с нашими, которые попадают к ним в плен. За такое их отношение всех солдат в плен брать не надо, а их надо всех уничтожать” (Кузьмина – домохозяйка, проживает в Филях).

“Боже мой, наш Сталин разрешил нам ходить всю ночь под Пасху. Дай ему Бог здоровья. Это ведь нужно же всё помнить, даже о нас, грешных” (Ревина М. И., проживает по Покровской улице, д. № 2/1).

“Вы слышали, т. Сталин разрешил хождение по Москве в пасхальную ночь всем беспрепятственно. Подумайте только, как т. Сталин заботится и думает о нас. Дай Бог ему здоровья” (Саводкина М. П., проживает по ул. Баумана, д. 6).

“Господи! Какой сегодня радостный день! Правительство пошло навстречу народу и дали Пасху справить. Мало того, что разрешили всю ночь по городу ходить и церковную службу служить, ещё дали сегодня сырковой массы, масла, мяса и муки. Вот спасибо правительству!” (Никитина, проживает по Ленинградскому шоссе, д. 55).

“Советское правительство поставило бедных наравне с другими людьми, а при царе они были втоптаны в грязь. Советская власть дала людям учение, защиту на работе, матерям и беременным помогает. Много нам правительство хорошего сделало, а Гитлер проклятый нашу жизнь искалечил. Прости, Господи, что на Пасху сквернословлю” (Каштанова А., домохозяйка).

На последнее замечание Каштановой другая верующая, Белякова, возразила ей и со своей стороны заявила:

“Гитлера ругать не грех и на Пасху, потому что он не от Бога, а от дьявола. Он предан дьяволу, а поэтому и делает такие преступления. У Гитлера душа чёрта, а поэтому и ругать его можно и на Пасху, так как дьявола ругать никогда не грех”».

Нет сомнений, что в числе москвичей, радостно встречавших в ту ночь 1942-го Светлое Христово Воскресение, был и Иван Михайлович Крестьян кин...

Чем дальше отбрасывали врага от Москвы, тем, казалось, свободнее становилось дышать тем, кто не изменил православной вере. Но до 1943 года все уступки Церкви были, в общем, не так уж и значительны. Только когда наметился окончательный перелом в ходе войны, советская власть пошла на кардинальное изменение церковной структуры. Митрополит Сергий, с октября 1941-го находившийся в эвакуации, был возвращён в Москву и 8 сентября 1943 года на Соборе епископов избран Патриархом Московским и всея Руси. Интронизация Патриарха состоялась четыре дня спустя в Богоявленском соборе; на этом важнейшем для верующих событии наверняка присутствовал и Иван Крестьянкин. Но быть в сане Патриарха владыке Сергию было суждено недолго – 15 мая 1944 года он скончался в возрасте 77 лет. Его сменил митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский, 1877—1970), который до 2 февраля 1945 года был Патриаршим местоблюстителем, а затем избран Патриархом.

Внешнее «примирение» власти с Церковью – воссоздание Священного Синода, открытие богословского училища, возобновление закрытого в 1935 году «Журнала Московской Патриархии» и т. п. – было воспринято многими верующими с энтузиазмом, породило надежды на какое-то принципиальное обновление государства. Лишь немногие проницательные люди увязывали тогда «возвращение к старому» с двумя обстоятельствами – политикой нацистов на оккупированных территориях и стремительным продвижением Красной армии на запад. Известно, что немцы в захваченных ими Белоруссии, Украине, Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии, западных областях России весьма лояльно относились к Православной Церкви – открывали закрытые большевиками храмы, привлекали к сотрудничеству духовенство (что вовсе не помешало им варварски разрушить 1670 православных храмов). И теперь, когда Красная армия стояла на пороге Украины, Белоруссии и Прибалтики, Сталин прагматично отказывался от прежнего лобового неприятия религии. Ведь население освобождаемых территорий нужно было не оттолкнуть, а плавно встроить в советские реалии. Да и западным союзникам требовалось показать широту взглядов, демократизм и приверженность к традиционным ценностям... Весьма ёмко и исчерпывающе о причинах потепления Сталина к религии сказано в мемуарах разведчика П. А. Судоплатова: «Подготовленные нами материалы о патриотической позиции Русской Православной Церкви, её консолидирующей роли в набиравшем силу антифашистском движении славянских народов на Балканах и неофициальные зондажные просьбы Рузвельта улучшить политическое и правовое положение Православной Церкви, переданные через Гарримана Сталину, очевидно, убедили его пойти навстречу союзникам и вести по отношению к Церкви менее жёсткую политику». А о том, что никаких серьёзных реформ в отношении Церкви советская власть не задумывала, свидетельствует отказ от идеи введения общесоюзного закона «О положении церкви в СССР», проект которого был подготовлен в январе 1944 года. Даже после того как было принято постановление «О порядке открытия церквей», власти шли навстречу верующим крайне неохотно – из 3045 поданных за январь—июнь 1944 года верующими заявлений об открытии храмов было рассмотрено 1452, из которых отклонено 1280. В итоге открыли всего 152 храма.

Но тогда, в конце войны, всё это списывалось на «перегибы на местах», а неожиданный «роман» государства с православием воспринимался на фоне предыдущих гонений как великое благо, возможно – начало возрождения прежней России. Ведь не только появился Патриарх – в армии и других ведомствах ввели погоны, учредили ордена, посвящённые Александру Невскому, Суворову, Кутузову, Ушакову, Нахимову, вернули слово «офицер»; в составе бронетанковых войск воевала колонна «Димитрий Донской», средства на строительство которой были собраны верующими; линкорам «Марат» и «Парижская коммуна» вернули исконные имена «Петропавловск» и «Севастополь», а городам Красногвардейску и Слуцку – старые названия Гатчина и Павловск; больше не был гимном СССР «Интернационал»; ушли в прошлое Коминтерн и КИМ (Коммунистический интернационал молодёжи); ввели раздельное обучение мальчиков и девочек в школах, как это было в дореволюционных гимназиях... В январе 1944 года произошло небольшое, но поистине ошеломляющее событие – сразу четырём городским объектам Ленинграда были возвращены названия, связанные с храмами. Тогда площадь Воровского стала, как и до 1923 года, Исаакиевской, площадь Плеханова – Казанской, проспект Нахимсона – Владимирским проспектом, улица Розы Люксембург – Введенской улицей. Наконец, тихо и бесславно почил Союз воинствующих безбожников (формально его упразднили в 1947-м). Казалось, страна возвращается к самой себе – истинной, подлинной.