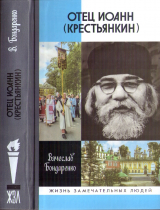

Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"

Автор книги: Вячеслав Бондаренко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

О. протоиерей Владимир Цветков так писал об «очах души» о. Иоанна: «Как проявлялся батюшкин дар рассуждения? Когда человек приходил к нему с какой-то проблемой, то он подробно выспрашивал его об обстоятельствах дела или ситуации. Вникал в них, проникал в них. А потом спрашивал о пожеланиях, чувствах и мнениях самого человека. При этом был так внимателен, что казалось – он полностью перемещается в твою душу. Даже физически это выражалось: батюшка садился рядом с тобой на диванчик, а потом придвигался всё ближе и ближе. И в конце концов, так близко, что уже дальше и двигаться-то было некуда, мог обнять, голову на плечо положить, ухо своё к губам подставить.

Так батюшка вникал в Промысл Божий о человеке. Но после этого он редко давал чёткое указание. Это было скорее объяснение, совет. При этом батюшка давал его в виде воспоминаний о различных историях, касающихся подобного рода проблем, чтобы человеку самому стало понятно, как поступать. Он давал ключ к решению проблемы, то есть действовал опять-таки в соответствии с опытом святых отцов. Как сказано у того же Иоанна Кассиана: “Бог дал человеку свободу, а Сам располагает обстоятельствами”».

Но это будет много позже, а тогда, в 1930-х, невысокий кудрявый юноша в очках просто внимательно слушал собеседника, поощрительно улыбаясь карими глазами. Советовал – ненавязчиво, мягко. Казалось бы, во многих из тех ситуаций, в которые его посвящали, смог бы разобраться только многоопытный мужчина, тёртый и битый жизнью, а не только что переехавший в Москву 22-летний юнец. Но вскоре женщины с изумлением обнаруживали, что именно совет, данный этим юнцом, и помог им выйти из сложного положения, наладить отношения с мужем, сестрой, свекровью, понять что-то главное в жизни. И снова бежали к безотказному Ивану Михайловичу, который отодвигал в сторону «Феликс» и всем своим видом выражал готовность выслушать...

Иной раз женщины даже пугались, особенно когда речь заходила об интимных вещах:

– Ой, что это я перед тобой как перед попом разоткровенничалась?..

Но потом успокаивались. Они знали: с «доктором души» можно и нужно быть откровенными. А ему хоть и коробило душу слово «поп», но от людей не отталкивало. Он знал – им трудно и они ждут его помощи...

Добрые отношения с сослуживцами очень помогли Ивану – ведь в стране до 1940 года действовала шестидневка, а значит, воскресенья в мирской жизни не существовало, даже это «поповское» слово было заменено нейтральным «общевыходным». Поэтому, например, Светлое Христово Воскресение в 1930-х можно было спокойно отметить лишь в 1931, 1932 (тогда Пасха совпала с выходным 1 мая), 1933 и 1936 годах – в прочие годы праздник выпадал на рабочий день, а прогул службы грозил увольнением. Но сотрудницы Ивана с удовольствием «прикрывали» его отсутствие – они знали, что в случае чего он с такой же радостью поработает за них.

...Обычный советский человек, как правило, существовал в круговерти «дом – работа – дом». Для Ивана Крестьянкина на первом месте, естественно, стояло посещение храма, а на втором – время, проведённое с близкими по духу людьми, с которыми можно было откровенно обсудить то, что волновало, да и просто поговорить на одном языке. В первую очередь, конечно, это были братья Москвитины. Оба, как говорилось выше, уже приняли тайный постриг, и, возможно, Иван даже завидовал им немножко: ведь монашество тоже оставалось его мечтой. Но он твёрдо помнил напутствие епископа Николая: сначала школа, потом работа, сан и только потом – монашество. И шёл по жизни, руководствуясь этим наставлением-видением...

Братья Москвитины ввели Ивана в маленький дружеский круг молодых москвичей, которые даже в годы гонений неуклонительно жили православной жизнью. Общим наставником и духовным отцом этих молодых людей был о. протоиерей Александр Воскресенский (1875—1950), настоятель храма Святого Иоанна Воина на Якиманке – единственной действующей церкви в этом районе. Поистине удивительно было, что этот храм в самом центре Москвы, недалеко от Кремля, построенный при Петре I (и, по преданию, по чертежу самого царя), никогда не был обновленческим и никогда не закрывался.

Один из молодых людей, которые составляли окружение о. Александра позже, в 1940-х, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев, 1926—2003), так вспоминал своего наставника: «И внутренний мир, и внешний облик о. Александра можно выразить одним словом: “устремлённость”. Он был высок, до последних лет жизни – строен, без свойственной возрасту полноты, хотя и не худощав. Вертикальную устремлённость фигуры подчёркивали мягкие формы его одежды, фетровая шляпа или высокая остроконечная скуфья. У него были очень выразительные руки – исхудавшие, старческие, но необыкновенно живые, подвижные, с удлинёнными пальцами, а все движения – чёткие, с непередаваемым изяществом. При благословении он иногда пожимал протянутую руку, – этим выражалось какое-то особое сочувствие или отеческая ласка. У него была тонкая трость с загнутым концом, – он и на трость опирался с каким-то своеобразным изяществом. Если крестился, всегда снимал шляпу – в этом тоже была особая мера благородства. <...> Черта внутренней, если так можно сказать, духовной грации сопутствовала ему во всём. Вспоминается эпизод, когда один молодой человек пустился в рассуждения о богословии, ещё о каких-то высоких материях, о. Александр, держа в левой руке чашку на блюдце, осторожно постучал по его краю и мягко сказал: “Отец, поменьше философии”. А в другой подобной беседе зашла речь о беспорядке в многолюдной службе. “То ли дело – процессии в античное время!” – сказал кто-то. О. Александр мягко, но строго заметил: “Так можно говорить, потому что не знаем”. Никто не мог вспомнить ни одного резкого слова, которое сказал бы о. Александр своему собеседнику. Но вместе с тем он был неукоснительно строг, прежде всего, к себе, а затем к тому, кто заслуживал этого».

Был о. Александр не только добр и мудр, но и мужествен. Так, он был единственным в столице СССР священником, который никогда не надевал обычное «штатское» платье, а всегда ходил в рясе. В те годы это вызывало самую неожиданную реакцию – могли запустить в спину камнем, крикнуть что-нибудь оскорбительное. Но в Замоскворечье все прекрасно знали батюшку, любили и уважали его. Никто не видел в нём «вымирающего сторожа аннулированного учреждения», как презрительно назвал священников Маяковский. И даже незнакомые люди, далёкие от веры, преклонялись перед ним. Так, уже после войны был случай, когда в трамвае какой-то офицер, восхищенный величественным и благородным видом о. Александра, при всех встал перед ним на одно колено и поцеловал край его рясы, как знамя.

Во второй раз после о. Георгия Коссова видел Иван священника, который столь беспредельно отдавал себя людям. Казалось, что любящие прихожане (и не только его храма – к о. Александру ехали со всей Москвы) постоянно окружают его толпой в ожидании ответа на какие угодно вопросы: от «Стоит ли продавать корову?» до сложнейших богословских. Матушка Екатерина Вениаминовна сердито выговаривала мальчикам, ограждавшим батюшку от прихожан, но всё было тщетно: его призванием было быть среди людей. Даже в старости, когда о. Александру уже физически трудно было принимать посетителей, он ответил уговаривающим его «сбавить темп» евангельской фразой: «Грядущего ко мне не изжену вон». А «близкому кругу», в который вошёл и Иван Крестьянкин, с улыбкой признавался:

– Когда я был мальчиком, я хотел построить большой-большой дом и собрать туда всех, кого знаю.

Таким домом для многих москвичей стал храм Святого Иоанна Воина. Туда шли и ехали на службы пожилые москвички – ничего не боявшиеся, готовые в случае надобности принять смерть за веру, – обломки старых замоскворецких купеческих семейств, профессора МГУ, известные писатели, монахи упразднённых обителей и настоятели закрытых храмов...

Близких к о. Александру молодых людей он принимал на колокольне, в комнатке, предназначенной для сторожа. Кроме братьев Москвитиных и Ивана, там собирались врач Василий Серебренников (1907—1996, в будущем старец-протоиерей), Владимир Родин (в будущем иерей) и другие; позже, уже во время войны, приходил студент Константин Нечаев. Молодые люди, летевшие «на огонёк» о. Александра, были разными по уровню образования и происхождению; вовсе не обязательно дети и внуки священников; они тем не менее были глубоко верующими, не поколебленными в своей вере внешними обстоятельствами. Но, конечно, эпоха приучила этих юношей к осторожности, и внешне они ничем не выделялись среди сверстников.

Долгие беседы на разные темы с о. Александром были той живой водой, в которой так нуждались молодые православные люди в Москве начала 1930-х. А поговорить было о чём. Многих верующих в те годы смущало положение Церкви в советском государстве. После кончины Патриарха Тихона (апрель 1925 года) и ареста Патриаршего местоблюстителя митрополита Петра (Полянского, декабрь 1925-го) в исполнение обязанностей местоблюстителя вступил митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский, 1867—1944). Отношение к нему среди части верующих было настороженным – они помнили, что владыка в июне 1922-го публично признал обновленчество и принёс покаяние Патриарху лишь спустя год с лишним. Это отношение ухудшилось в 1927-м, когда Сергий выступил с заявлением о том, что «мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи <...> мы,-церковные деятели, не с врагами нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и Правительством». Многие восприняли тогда декларацию Сергия как откровенную капитуляцию перед советской властью.

Правовой и юридический статус Церкви в СССР был урегулирован постановлением Президиума ВЦИК «О религиозных объединениях», изданным 8 апреля 1929 года. Говоря кратко, это постановление разрешало Церкви только одно – «удовлетворять религиозные потребности граждан» в молитвенных зданиях. Всё прочее запрещалось. Фактически Церковь становилась неким «гетто», где верующие люди запирались без малейшей надежды на контакт с окружающим миром и возможности в него встроиться. Обществу же предлагалось непрерывно атаковать это «гетто» всеми способами вплоть до его полного разрушения. Так, нарком просвещения СССР А. В. Луначарский на XIV Всероссийском съезде Советов заявил, что «культурное строительство должно сопровождаться борьбой со всевозможными церквами и религиями в каких бы то ни было формах», а М. Горький призвал делегатов II съезда Союза безбожников отнестись к работе «с огоньком, а не как к какому-нибудь обычному делу, ибо речь идёт о выкорчёвывании того, что веками внедрялось в сознание людей». Делегаты совету вняли – на съезде в название союза было добавлено говорящее само за себя слово «воинствующих».

Гонения на религию в СССР вызывали протесты во всём мире. 2 февраля 1930 года с резким осуждением антирелигиозной политики Советов выступил папа Римский Пий XI, его поддержали представители англиканской церкви, протестанты, не говоря уже об эмигрировавших из России православных иерархах. В Москве встревожились не на шутку – дело запахло серьёзным внешнеполитическим кризисом, который мог сорвать планы вступления СССР в Лигу Наций. Поэтому было спешно организовано так называемое интервью митрополита Сергия и других высших православных иерархов прессе, увидевшее свет 16 февраля 1930 года в «Правде» и «Известиях». В нём, в частности, говорилось:

«– Действительно ли существует в СССР гонение на религию и в каких формах оно проявляется?

– Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. <...> Последнее постановление ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных объединениях от 8 апреля 1929 г. совершенно исключает даже малейшую видимость какого-либо гонения на религию.

– Верно ли, что безбожники закрывают церкви, и как к этому относятся верующие?

– Да, действительно, некоторые церкви закрываются. Но производится это закрытие не по инициативе власти, а по желанию населения... Безбожники в СССР организованы в частное общество, и поэтому их требования в области закрытия церквей правительственные органы отнюдь не считают для себя обязательными.

– Верно ли, что священнослужители и верующие подвергаются репрессиям за свои религиозные убеждения, арестовываются, высылаются и т. д.?

– Репрессии, осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем порядке, как и к другим гражданам, за разные противоправительственные деяния».

Спустя три дня это интервью, уже за подписью одного владыки Сергия, было опубликовано агентством ТАСС для зарубежной прессы (этот вариант был специально «заострён» против папы Римского, которого в феврале—марте 1930 года советские газеты атаковали с особенным рвением). Нечего и говорить, в какой ужас интервью повергло верующих как в СССР, так и за рубежом.

А между тем, читая «Правду» и осуждая Патриаршего местоблюстителя, люди и не подозревали, что на самом деле читают интервью... Сталина. В 2008 году историк И. А. Курляндский, проанализировав оригинальный текст интервью 1930 года, убедительно доказал, что ни митрополит Сергий, ни другие иерархи не имели к нему ни малейшего отношения. Никто не задавал им никаких вопросов, и они ничего не отвечали на них. И вопросы, и ответы этого интервью были составлены главой Союза воинствующих безбожников Емельяном Ярославским (Губельманом), после чего тщательно выправлены Молотовым и Сталиным. Более того, правка Сталина была настолько существенной, что его с полным правом можно считать главным автором интервью. Например, изначально ответ на вопрос: «Допускается ли в СССР свобода религиозной пропаганды?» – звучал так: «Священнослужителям не запрещается отправление религиозных служб и произнесение проповедей». Сталин же дописал издевательское примечание: «(только, к сожалению, мы сами подчас не особенно усердствуем в этом)». Ответ на вопрос: «Верно ли, что безбожники закрывают церкви, и как к этому относятся верующие?» – сначала звучал так: «Да, действительно, некоторые церкви закрываются. Но производится это закрытие не по инициативе власти, а по желанию населения... Безбожники в СССР организованы в частное общество». Сталин дополнил ответ Ярославского уточнением – «и поэтому их требования в области закрытия церквей правительственные органы отнюдь не считают для себя обязательными», то есть лицемерно дистанцировался от деятельности Союза воинствующих безбожников.

Никаких свидетельств того, что владыка Сергий и другие церковные иерархи были заранее знакомы с текстом того, что вышло в «Правде» и «Известиях» от их имени, не сохранилось. Скорее всего, их просто заставили признать это интервью «своим». Но в 1930 году эти нюансы не были известны верующим. Под интервью стояло имя митрополита Сергия, и этого было достаточно. Духовенство и миряне выражали недовольство тем, что на ектениях было запрещено поминать ссыльных и арестованных пастырей и вводилось обязательное поминовение властей. Дошло до того, что с 1927 года в Церкви существовала группа иерархов, не подчинявшихся Патриаршему местоблюстителю. Их возглавил митрополит Ленинградский Иосиф (Петровых), объявивший владыку Сергия узурпатором высшей церковной власти. В августе 1929-го иосифляне (они же «непоминающие», так как они не поминали власти во время служб) были объявлены раскольниками. В целом, иосифлянство вместе с немногочисленными родственными ему ветвями раскола как направление в Православии продержалось до второй половины 1940-х годов, после чего сошло на нет; многие иосифляне были прославлены в 2000 году в числе Новомучеников и Исповедников Российских.

В Москве оплотом «непоминающих» в 1927—1931 годах был храм святителя Николая Чудотворца «Большой Крест» на Ильинке. В 1931-м он был закрыт (три года спустя взорван); община совершала тайные богослужения ещё год, прежде чем была арестована вместе с настоятелем.

Собиравшиеся на колокольне храма Святого Иоанна Воина москвичи тоже во многом не понимали, как относиться к происходящему. С молодой горячностью высказывали свои суждения о. Александру, просили совета, сочувствия... Участвовал в этих обсуждениях-осуждениях и Иван Крестьянкин. И, судя по сохранившимся свидетельствам, юноша был весьма решительно настроен против владыки Сергия. Митрополиту Тихону (Шевкунову) о. Иоанн рассказывал, что ходил на службы владыки Сергия очень редко, «только когда больше было некуда», тайно исповедовался и причащался у иосифлянских священников. В Москве последний легальный храм иосифлян закрылся в 1933-м, и с тех пор они молились на дому, в комнатах, где собиралось по 20-25 человек; приходили на службы на рассвете, пускали в дом по условному знаку – стуку по водосточной трубе, молились шёпотом. Возможно, что и Иван Крестьянкин участвовал в таких тайных службах...

Так продолжалось до тех пор, пока однажды в своей каморке в Большом Козихинском не увидел сон. Сам о. Иоанн так описывал это сонное видение митрополиту Тихону (Шевкунову):

«Однажды я вижу сон. Я стою в Елоховском соборе, и мы ждём входа митрополита Сергия. Я стою где-то в самом начале, и иподиаконы уже раздвинули народ, чтобы освободить проход для архиерея. Я в первом ряду.

Заходит митрополит Сергий, его облачают в мантию, он идёт по этому коридору людей. И вдруг останавливается около меня, поворачивается ко мне и с таким горьким-горьким выражением лица, с печальным и виноватым немножко видом говорит: “Я знаю, ты меня осуждаешь. А ведь я каюсь”. И пошёл в алтарь, и алтарь озарился светом совершенно неземным. Я проснулся. С тех пор у меня изменилось отношение. Я понял, что это лично для меня ответ на какие-то мои внутренние терзания».

Действительно, сложно представить, через что довелось пройти владыке Сергию в конце 1920-х – начале 1930-х, через какие терзания и скорби. На освящении памятника владыке на его родине, в Арзамасе, в августе 2017 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл так сказал о своём предшественнике: «Он прожил очень трудную жизнь, и не только потому, что много различного рода физических тягот было возложено на него, но потому, что он жил в эпоху, когда тяжелейшие тяготы обрушились на всю Русскую Православную Церковь. И встав во главе Церкви, он должен был забыть о самом себе, о благополучии земном, о безопасности своей и даже о добром имени своём, чтобы только Церковь русская продолжила своё историческое бытие». Уже в конце 1950-х о. Иоанн получил от архиепископа Рязанского Николая (Чуфаровского) бесценный дар – епитрахиль и поручи Патриарха Сергия. И бережно хранил их на протяжении тридцати лет...

А что до неосуждения, то в проповедях о. Иоанн неоднократно говорил о том, что это – кратчайший путь к спасению. А между тем мы, как сказано в одной из его проповедей, «поднимаемся своим мнением и судом и над ближними, и над дальними, и над малыми, и над великими. Мы судим, когда знаем много, мы судим и тогда, когда ничего не знаем; мы судим со слов других». И даже когда «милость Божия уже стёрла рукописание грехов, а мы всё ещё продолжаем помнить и судить. Но это уже суд не над человеком, а над Богом, помиловавшим и простившим».

...Мимо неслись, грохотали, пульсировали 1930-е годы. Москва росла на глазах, сносила храмы и прокладывала улицы, отменяла карточки, то закрывала, то открывала для общедоступного посещения рестораны, пускала троллейбусы и метро, меняла открытые «газики» на новенькие М-1 и ЗИС-101, приветствовала челюскинцев и чкаловцев, после девятилетнего перерыва в 1936-м снова начала праздновать Новый год, веселилась на ночных карнавалах в ЦПКиО имени Горького, с волнением следила по картам за линией фронта в далёкой Испании, проклинала врагов народа... И крохотной клеточкой этой огромной разнообразной жизни была жизнь бухгалтера Ивана Михайловича Крестьянкина, который уже с полным правом мог называть себя москвичом.

Как мог чистый душой, верующий, бесхитростный юноша выжить в городе, где в прямом и переносном смысле правили бал Воланд и его соратники? Не опошлиться, не соблазниться, сохранить себя и свои ценности от наседающей со всех сторон реальности?.. С одной стороны, Ивану было неимоверно труднее, чем современным православным людям, не испытывающим гонений за свою веру и внушающим современникам уважение. Вот какие реалии тогдашней Москвы запечатлел мемуарист А. Б. Свенцицкий: «В школе учили вирши Демьяна Бедного: “У Николы сшибли крест, стало так светло окрест! Здравствуй, Москва – новая, Москва – новая, бескрестовая!” Яркими красками на корпусах “антирелигиозных” трамваев, оборудованных художниками РОСТа и авторами ЛЕФа, были нарисованы неприличные карикатуры на Иисуса Христа, Богоматерь». Видеть всё это, сталкиваться ежедневно было, понятно, невыносимо тяжко. А если задуматься, с другой стороны, в чём-то было и проще. Ведь Москва 1930-х ещё хранила огромное количество примет старого, не добитого ни революцией, ни последующими ломками. Людям, которым в 1917 году было по 20 лет и которые успели хлебнуть воздуха прежней эпохи, в 1937-м исполнилось всего 40, что уж говорить о более старших поколениях. Соответственно, жили (пусть и не на переднем плане) и многие «старые» понятия, взгляды, убеждения, не говоря уж о тех иррациональных вещах, которые обычно не учитываются статистикой, но составляют тем не менее важный фон «духа времени». Не смущали слух и зрение повсеместные Интернет, телевидение, реклама, не было разливанного моря дёргающей в разные стороны прессы и литературы. Гонения на веру лишь укрепляли её. Легче было сосредоточиться на душе, отгородившись от чуждого мира. Да, кроме того, мир ведь никогда и не был Ивану Крестьянкину чуждым. Он всегда – и в юности, и в старости – был встроен в жизнь, более того, проницал её настолько глубоко, что за советом и наставлением к нему спешили и люди, казалось бы, знающие вокруг все ходы-выходы. Но, как всякий верующий человек, он мерил окружающее Божией меркой и видел в реальности, если воспользоваться выражением Юрия Трифонова, другую жизнь. Поистине вокруг него были две Москвы – Москва земная и Москва небесная. Для чистого всё было чисто...

«Я очень хорошо помню довоенное время, – вспоминал митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев). – Москва в те годы сохраняла ещё многие старые традиции и обычаи. Уклад, который формировался веками на основе строгого соблюдения церковного устава, перешёл в быт и трансформировался в радушие, приветливость, столь характерные для старых москвичей. И эта атмосфера приветливости ещё сохранялась, несмотря на очень сложные, трудные времена. <...> Тогда в наших коммунальных квартирах, в условиях чрезвычайно трудных социальных, политических перемен, ломок, оставались непререкаемыми основные ценности: достоинство личности, которая в скудности создаёт свой духовный мир, и законы общежития, которые позволяли людям с разными характерами, разными способностями, но одухотворённым одной идеей совместного родового, племенного, семейного, просто человеческого совыживания сохранить Русь – также, как и в погромном тринадцатом веке, и в Смутное время, и в переломный, страшный век двадцатый».

А другой мемуарист, филолог А. Ч. Козаржевский, оставил такую зарисовку церковного быта Москвы 1930-х годов: «Довоенные прихожане в большинстве своём успели получить минимум духовных знаний ещё до семнадцатого года. Хорошо знали церковную службу, держались своего прихода, хорошо знали друг друга, у каждого было привычное место молитвы. <...> Получил большое распространение институт сестричества. Совсем юные девушки, взрослые и пожилые женщины в скромных тёмных платьях и белых косынках следили за порядком богослужения, ставили свечи, оправляли лампады, подводили детей и немощных к Чаше, кресту, иконам, ходили с блюдом для сбора доброхотных даяний. <...> Время богослужения было рассчитано на работающих людей, а не только на пенсионеров. Будничная литургия совершалась в половине седьмого утра, вечернее богослужение – в половине седьмого вечера».

В Орле Ивану доводилось бывать в эти годы нечасто, и поводы эти были грустными: мать продолжала болеть, сказывался возраст – к середине 1930-х Елизавете Илларионовне было уже за шестьдесят, по меркам той эпохи – бесспорная старость. Мать и сын регулярно переписывались, сохранились фотографии Ивана с трогательными надписями, адресованными маме. Уже в 1950-х батюшка рассказал своим рязанским прихожанам об одном случае из своей московской юности. Как-то он подхватил воспаление лёгких, врачи предписали усиленное питание, а был как раз пост. Иван написал об этом матери и получил ответ: «Сынок мой родной, умирай, а Закон Божий чти». «Стал он молиться о своём спасении Божией Матери и Спасителю своей горячей молитвой, кушал картошечку и масличка подсолнечного, когда можно было, вот и спасся», – вспоминала жительница рязанского села Троица Мария Андреевна Коровина-Попова, слышавшая этот рассказ от самого батюшки.

Самым печальным оказался приезд в родной город в августе 1936-го. Мама болела тяжело, а отпуск заканчивался, нужно возвращаться в Москву. Что делать?.. Молитва облегчения не приносила, и Иван в смятении отправился к матушке Вере Логиновой, той самой, которая благословила его на переезд в столицу. Но старица на этот раз ограничилась загадочной фразой:

– Иди к доктору Ананьеву, он всё тебе скажет.

Ананьев?.. Конечно, этот аптекарь, знаменитый на весь Орёл своими клетчатыми штанами и пристрастием к велосипеду, был знаком Ивану, но чем он может помочь?.. Всё же, памятуя о прозорливости матушки Веры, молодой человек зашёл в аптеку. И точно, Ананьев, куда-то торопившийся, на ходу выписал какую-то микстуру и отделался отговоркой:

– Завтра... – он взглянул на часы, – ...ну допустим, без двадцати час придёшь ко мне и всё скажешь.

Назавтра, 20 августа 1936-го, ровно в 12.40. сердце Елизаветы Илларионовны остановилось. Скончалась она, как указано в свидетельстве о смерти, от воспаления кишечника. 23-го состоялись похороны на Крестительском кладбище, на котором собрались все братья Крестьянкины и сестра Татьяна. Могила Елизаветы Илларионовны находится недалеко от кладбищенского храма; сейчас она зажата со всех сторон позднейшими захоронениями, и попасть к ней можно, только изрядно попетляв в «лабиринте» из металлических оградок.

И снова понеслись московские будни. Снова были желанные встречи на колокольне у о. Александра, общение на близкие темы, чтение и обмен литературой. В то время достать какую-либо духовную книгу дореволюционного издания было почти невозможно – в букинистических магазинах они не продавались, их можно было купить только «из-под полы», с рук, у человека, распродававшего свою (или чужую) библиотеку. Именно в 1930-х у Ивана Крестьянкина появились первые богословские труды, изданные в начале века. В свободное время он внимательно штудировал их, стремясь пополнить образование. Это был целый мир, даривший успокоение и разительно непохожий на официальщину, которая насаждалась повсеместно.

Тетрадь за тетрадью заполнялась выписками из этих книг. «Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани веру и смирение, потому что ими обретаешь милость и помощь. Желаешь ли обрести сие, то есть причастие жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. Простоте сопутствует вера, а за утончённостью и изворотливостью помыслов следует самомнение, за самомнением же – удаление от Бога». Это «О вере и о смиренномудрии» преподобного Исаака Сирина. Этого древнего аскета, которого впервые перевёл на русский язык преподобный Паисий (Величковский), всегда особо почитала Русская Церковь; святитель Феофан Затворник даже составил отдельную молитву этому святому. Глубоко ценил труды преподобного Исаака Сирина и о. Иоанн Крестьянкин...

Особую радость приносили и поездки-паломничества, в которые иногда отправлялись верующие молодые москвичи. Например, в деревню с необычным названием Старый Ужин на берегу озера Ильмень. Там в простой деревянной избе жил монах Досифей (Принцев) – почти ровесник Ивана, 1906 года рождения. С восьми лет у отца Досифея были парализованы обе ноги и рука. Но никто никогда не слышал от него ни стона, ни жалобы. Знавшие его говорили, что лицо парализованного монаха было озарено таким внутренним светом, такой любовью к Господу, что естественное чувство жалости к калеке у пришедшего быстро переходило в благоговение, восторг, умиление. Мгновенно понимая, с какой именно бедой к нему пришли, о. Досифей с улыбкой говорил: «Жаладный (желанный), не греши больше». А если было нужно, возвышал голос, твёрдо говорил грешнику о необходимости покаяния.

Другую болящую, которую навещали Иван Крестьянкин с друзьями, звали Зинаидой. Без ногтей и зубов, вся покрытая язвами, она была неподвижна уже на протяжении тридцати лет. Можно предположить, что бывали друзья и у Матроны Дмитриевны Никоновой, легендарной слепой чудотворицы Матроны Московской, прославленной в лике святых в 2004 году; своего угла у неё в столице не было, и она скиталась по Москве от Пятницкой до Сокольников, от Вишняковского переулка до Петровско-Разумовского – кто приютит, у того и жила.

Сейчас даже представить сложно, как именно протекала духовная жизнь молодых православных москвичей в конце 1930-х годов, когда религия была не просто отодвинута на периферию жизни, осмеяна и проклята, но и просто опасна, смертельно опасна для жизни. Пиком репрессий считается 1937 год, но верующих арестовывали и раньше, и позже – кампания против Церкви в той или иной форме не прекращалась никогда, так как сама суть православия входила в противоречие с планами советской власти. Открыто верующий человек в то время не мог состояться как политический, общественный деятель, сделать карьеру в армии или на государственной службе – ему были уготованы если не тюремные нары, то дно жизни без всяких надежд на внешний успех. Официальная позиция власти по отношению к православию была изложена в 46-м томе Большой советской энциклопедии, вышедшем в 1940 году: «Великая Октябрьская социалистическая революция нанесла православной церкви последний удар. Но церковь пробовала бороться. Церковники открыто поддерживали контрреволюцию, орудуя в качестве агентов белых “правительств” и иностранных интервентов. <...> Когда под руководством Ленина и Сталина была разгромлена белая контрреволюция, православная церковь вступила в полосу окончательного разложения. <...> Превратившись в мелкие, замкнутые организации, не имеющие опоры в массах, обломки православной церкви, как и других религиозных организаций, вступили на путь шпионажа, измены и предательства. Такова последняя позорная страница истории православной церкви».