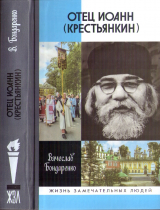

Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"

Автор книги: Вячеслав Бондаренко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

– В древние времена христиане строили свою жизнь на любви друг к другу, к своим ближним, к Христу, а в настоящее время вся наша жизнь проходит в пороках. У нас повсюду обман, ложь и предательство. Люди без стыда и совести предают друг друга. Нет больше святой семьи. Мы видим нравственное падение женщин и девушек, которые ведут развратную жизнь. Молодёжь наша развращена. У нас поругано и обесчещено таинство брака и акт рождения детей. Мы видим повсюду пьянство и распущенность. Какое падение морали и нравов! И всё это потому, что сеется безбожие, что люди забыли Бога. Не обольщайтесь земными благами, не бойтесь жизненных испытаний. Будьте твёрдыми в вере, несмотря на то, что вам ставятся великие преграды.

Горькое и, увы, вполне справедливое обличение. Нравы в послевоенное время были действительно весьма свободными, и о. Иоанн видел тому множество примеров. Но в глазах следователя это была не проповедь, а «клевета на советскую действительность», достойная строгого наказания.

1 августа 1950 года – очная ставка. И на ней о. Иоанн увидел в следовательском кабинете... того самого священника храма Рождества Христова, который 20 апреля дал против него показания, заявив, что «Крестьянкин настроен антисоветски», «перед верующими выдаёт себя за «прозорливца» и «исцелителя», а потому верующие говорят о нём как о «святом». (Кстати, основой для такого утверждения, скорее всего, послужил реальный случай, когда в измайловский храм зашла некая орловская жительница, бывшая по делам в Москве, и радостно закричала на всю церковь: «Ой, да это же наш Иван Михайлович! Он святой, он прозорливец!») О. Иоанн уже был знаком с этими показаниями, знал о том, что его предали. И, прямо направившись к священнику... искренне, от души обнял его, по-братски приветствуя троекратным лобызанием. Следователь замер от изумления. Ничего не понимая, переглядывались конвоиры. А священник внезапно тяжело осел в объятиях о. Иоанна. Как оказалось, от потрясения он упал в глубокий обморок.

Уже многие годы спустя, когда люди спрашивали у него, как же можно было искренне приветствовать падшего брата, о. Иоанн с грустью произнёс:

– И священник-то он был хороший, и семьянин – кормилец чад своих... А ты-то знаешь ли, как поведёшь себя в подобной ситуации, если ещё и угрожать будут не тебе, а твоим детям?

О том, что о. Иоанн простил предавших его, свидетельствует его поведение уже лагерных времён. В лагере он получил письмо от прихожан измайловского храма, которые писали, что настоятель, донёсший на него в МГБ, – тот самый обладатель «победы» из обновленцев, – служил в пустой церкви, никто к нему даже не подходил. В ответ батюшка передал на волю записку, где просил своих чад посещать службы настоятеля и сообщал, что простил его.

...Шестичасовой допрос 3 августа был посвящён двум проповедям о. Иоанна – «О блудном сыне» (начало февраля) и «О прощёном воскресенье» (19 февраля). На допросе священник категорически отказался признать обе проповеди антисоветскими и терпеливо разъяснял следователю, какой именно смысл вкладывал в них. По-видимому, эти моменты были для о. Иоанна принципиально важны, так как он настаивал на своём толковании, невзирая на то, что предрешённость приговора ему уже была давно понятна.

На том же допросе всплыло имя схимонахини Марии (Щедриной) – духовной дочери о. Александра Воскресенского, которая после его смерти перебралась на Первомайскую улицу в Измайлове и окормлялась у о. Иоанна. Снова вопросы об «антисоветских разговорах», которые священник якобы вёл с монахиней (причём в протоколе её упорно называют «Щерединой»; Щередина, Щедрина – велика ли разница?..). Кое-что следователь даже цитировал, что не оставляло сомнений – дом духовной дочери о. Иоанна прослушивался, «вели» его плотно, возможно, затем и дали это понять: всё равно не отвертишься, всё про тебя знаем...

7 августа следователь поинтересовался, есть ли у арестованного заявления либо ходатайства. Ответ был следующим:

– Заявлений у меня нет, я имею одно ходатайство, сводящееся лишь к тому, что я не отрицаю и признал, что совершил преступление, за которое должен нести определённую ответственность, однако я просил бы, чтобы мне была предоставлена возможность окончить четвёртый курс московской духовной академии, где я учусь, и просил бы разрешить проживать на это время при академии в общежитии, а затем, по окончании её, просил бы дать возможность мне выехать в Почаевский монастырь на постоянное жительство.

Разумеется, такой возможности ему не предоставили. 19 августа о. Иоанна перевели из Лефортова в Бутырскую тюрьму, где и содержали до этапа в одной камере с уголовными преступниками. Девятью днями раньше было составлено обвинительное заключение, вменявшее в вину Крестьянкину Ивану Михайловичу то, что он, «будучи враждебно настроенным к советскому строю, проводил антисоветскую агитацию. Клеветнически отзывался о государственном строе, обрабатывал советских граждан в рёв акционном направлении». 22 августа, когда он уже четыре дня как сидел в Бутырках, был утверждён приговор – семь лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) строгого режима. По меркам той эпохи срок относительно небольшой (по таким же обвинениям люди получали и по 15 лет, а лагерным «стандартом» начала 1950-х была «десятка», 10 лет), но и немалый. Осмыслить предстояло многое, и не раз во время прогулок в тюремном дворе с вышки по громкоговорителю грозно предупреждали:

– Заключённый номер 13431, гуляйте без задумчивости!

...Среди выписок, сделанных о. Иоанном из подвижников благочестия, есть одна, которая удивительным образом объясняет всё, что творилось на душе неправедно осуждённого священника. Вот эта выписка:

«Несправедливости от Бога никогда не приходят, но попускаются они Богом во благо тому, на кого попускаются. Истинно во благо!

Это не простая фраза, а настоящее дело. Но тому, на кого падают, претерпеть их надо. Вот эта надобность терпеть и нас встретила. И извольте благодушно терпеть, что бы у вас там ни было. Того хочет от нас Бог для нашего блага.

Коль скоро так настроитесь, всем беспокойствам конец.

Теперь вы заботитесь о себе и все случайности хотите устроить и поворачивать по-своему. А как всё не клеится, то вы и мучаетесь: что-то не так, другое не этак. А когда всё предадите Господу и будете принимать как от Него исходящее и для вас благопотребное, то никакого беспокойства иметь не будете, а только будете посматривать кругом, чтобы увидеть, что посылает Господь, Богу угодить стараясь, а не по своему желанию удовлетворить напрягаясь. Вникните хорошо, о чём говорю, и положите достигнуть такого настроения. Облекитесь верою и терпением.

Переменится и то, что вас тяготит. Настанут дни, когда свободно будете дышать».

Это цитата из святителя Феофана Затворника, земляка о. Иоанна и его любимого духовного автора (святитель Феофан родился в Орловской губернии и окончил Орловскую духовную семинарию). И в другом месте, уже своими словами: «Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно нет. Но по опыту скажу, что чем скорее мы сердцем примем Богом данное, тем легче будет нести благое иго Божие и бремя его лёгкое. Тяжёлым оно становится от нашего противления внутреннего».

Именно так, как к тяжкому, но необходимому кресту относился батюшка к постигшей его беде, старался из всего извлечь урок смирения, понимания, любви. Яркий пример – он до конца своих дней молитвенно поминал своего следователя Жулидова. Когда 18 декабря 2004 года у о. Иоанна спросили о том, помнит ли он ломавшего ему пальцы капитана МГБ, он с улыбкой отозвался:

– Хороший был человек, хороший, да жив ли он? – И тут же ответил сам себе: – Жив, жив, но очень уж старенький.

А на вопрос, хотел бы батюшка с ним встретиться сейчас, поспешно ответил:

– Нет, нет, Боже упаси. А вот альбом-то «Встреча со старцем» – бывшим его пациентом я бы ему послал в напоминание о делах давно минувших дней и о том, что я-то вот всё ещё жив милостью Божией.

Что увидел о. Иоанн в следователе, который калечил ему плоть и пытался искалечить дух? Узнал ли в нём простую, хотя и изувеченную безбожием и злобой душу, заключённую в оболочку кителя? Прозрел ли искреннее покаяние, накрывшее человека с головой, когда он оглянулся на свою жизнь – и ужаснулся ей?.. Неизвестно. Но случай с Жулидовым, которого о. Иоанн действительно молитвенно поминал до смерти, как никогда ярко свидетельствует о том, что батюшка по опыту знал смысл заповеди: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф. 5: 43—45).

В «Опыте построения исповеди» о. Иоанна об этом сказано так: «Ваш ближний пал! Но знаете ли вы его историю? Знаете ли вы, какие заблуждения окружали его, какие обольщения обуревали, какие искушения застилали ему свет, загромождали ему путь? Знаете ли вы, что в роковой час падения ему недоставало братской руки, могущей его поддержать и спасти, и эта рука могла быть вашей?

Ваш ближний пал!.. Но знал ли он то, что знаете вы? Было ли у него прошлое, полное благословений и чистых влияний, могущее его предохранить? Изведал ли он, подобно вам, от своей колыбели молитвы, слёзы, предостережения матери-христианки? Было ли ему открыто Евангелие с самого начала? Видел ли он на своём пути Крест, простиравший к нему надежду спасения? Слышал ли он многочисленные предостережения, в которых никогда не нуждались вы?

Итак, в глазах Бога, взвешивающего всё на Своих весах, кто из вас виновнее? Кому Он дал больше талантов? К кому Он будет требовательнее?

Вот, братие, первое впечатление от падения одного из наших ближних: оно должно явиться скорбным обращением к самому себе, искренним смирением перед Богом. Первое побуждение влечёт другое: это действительное и глубокое сострадание к тому, кого постигло зло».

Действительное и глубокое сострадание о. Иоанн испытывал и к другим насельникам камеры в Бутырской тюрьме – уголовным преступникам. А те относились к священнослужителям по-разному. Или люто ненавидели и жестоко измывались, или, наоборот, всячески почитали и ограждали от неприятностей. Батюшке, к счастью, выпал второй вариант. Но как «выпал»?.. В жизни ничего никуда не «выпадает». Это был Промысл Божий, который вёл о. Иоанна вперёд, к изначально предназначенной ему участи. По чистоте и возвышенности своего сердца он видел в уголовниках не столько жестокую безбожную шпану, сколько тех самых павших ближних, кому не хватило в своё время дружеской руки и молитв матери. И даже самые отпетые, видимо, почувствовали такое к себе отношение.

...8 октября 1950 года эшелон с заключёнными повёз о. Иоанна с Ярославского вокзала Москвы на север, в Архангельскую область – в Каргопольлаг. Это была настоящая лагерная «страна», основанная в августе 1937-го и состоявшая из множества ОЛПов (отдельных лагерных пунктов), словно нанизанных на ветки железнодорожных линий, по которым в Архангельск текли потоки вырубленной заключёнными древесины. Каргопольлаг заготавливал все её разновидности – строительный лес, пиловочник, шпальник, рудничную стойку, пропс, баланс, дрова. При каждом ОЛПе – два-три лагерных пункта по две-две с половиной тысячи человек. «Столицей» Каргопольлага был посёлок Ерцево, а его общее «население» на январь 1950-го составляло 20 237 заключённых. Царём и богом этого «государства» ещё с довоенной поры был полковник МГБ Максим Васильевич Коробицын. Одновременно с о. Иоанном в Каргопольлаге отбывали заключение в будущем знаменитые философ Григорий Померанц, филолог Елеазар Мелетинский и историк Исаак Филынтинский и уже имевший статус знаменитости драматург Александр Гладков.

Сейчас, десятилетия спустя, территория бывшего Каргопольлага почти мертва. Посёлки и деревни, входившие в его структуру, заброшены, на месте лесов – болота, железная дорога разобрана, действует только 18-километровый участок до Мостовины, где находится колония-поселение КП-23. Разве что рыбаки по бывшему железнодорожному полотну ездят на озеро Боже. Да ещё в Ерцеве действует исправительная колония строгого режима ИК-28. Но семьдесят лет назад на всём 130-километровом пространстве от Ерцева до Южного кипела жизнь, хотя и весьма своеобразная.

Путешествие началось с того, что в набитом до отказа купе тюремного вагона (в нём ехали, как правило, человек десять-пятнадцать) кто-то украл у батюшки очки в блестящей оправе. Для близорукого человека отсутствие очков – катастрофа. Но о. Иоанн и это перенёс со свойственной ему стойкостью. Мир вокруг был подернут размытым туманом, но в этом тумане скрылись мерзости, которые, может быть, душа переносила бы с трудом. Кормили в поездке своеобразно: то селёдка без воды, то вода без селёдки. Так прошли шесть дней.

С 14 октября по 3 ноября 1950-го о. Иоанна с другими новоприбывшими содержали в Ерцеве. Оттуда он даже успел отправить близким письмо в день пятилетия своей хиротонии: «Я по милости Божией жив и здоров. Памятный для меня день провёл в духовной радости и мысленно-молитвенном общении со всеми вами. Слава Творцу за все Его благодеяния к нам недостойным!» 3 ноября заключённого на два дня отправили в ОЛП № 5 (посёлок Волокит), затем на месяц – в ОЛП № 9 (посёлок Чужга). И лишь 3 декабря определилось его постоянное место пребывания в лагере. Это был ОЛП № 16 в посёлке Чёрный.

Сам посёлок представлял собой две перпендикулярно пересекающиеся улицы, на которых стояли шесть четырёхквартирных домов, два барака, казарма, столовая и клуб. Не считая взвода охраны, в посёлке жили всего около семидесяти человек. Самому батюшке это место запомнилось как Чёрная Речка, так он и называл его всегда. Речка в посёлке действительно была, звалась она Лаповка – приток Ваеньги, которая, в свою очередь, является притоком Северной Двины. С Лаповкой был связан яркий эпизод в биографии о. Иоанна:

«Мост через бурлящий глубоко внизу поток был редко настлан шпалами, на которые наросли гребни льда. Очевидно, по этому настилу частенько проходили пополнения новых насельников. Конвой с собаками шёл по трапу рядом с этим зловещим мостом. Заключённые, уставшие от долгого пути, с котомками за плечами прыгали по шпалам. Двое шедших впереди до меня сорвались на глазах у всех, но это не обеспокоило охрану. Это были плановые убытки. Река принимала жертвы в свои ледяные объятия. Я прощался с жизнью. Зажмурив и без того невидящие глаза (очков-то не было), позвал на помощь святителя Николая, он уже не раз спасал меня. ’’Господи, благослови!“ И оказался на другом конце настила на твёрдой земле. Сердце приникло к защитнику. Он, только он перенёс меня, даруя жизнь».

Наконец, дошли, построились. И не успели отдышаться, как ожил прикрученный к столбу репродуктор. Из него донеслись всего лишь три фразы, но все они касались именно о. Иоанна:

– Внимание! В этапе есть священник. К его волосам – не прикасаться!

Снова изумлённые вопросы: как? Почему именно он?.. Но, так или иначе, уже второй раз за время заключения по Божьей милости он избегал унизительной стрижки. Так и ходил весь срок – с пышной тёмной шевелюрой, где уже просверкивали ниточки седины.

Когда заключённых распределяли по командам и речь зашла о Крестьянкине, уголовники неожиданно дружно начали кричать: «Это наш батя, наш!» Но распределили «батю» всё-таки к политическим, к 58-й статье. Барак был рассчитан на триста человек. Внутри – трёхъярусные железные нары, «шконки», говоря по-тюремному. Большая печь с трубами, на которых сушатся портянки. Обилие блох. Первые знакомства, первые рассказы о себе и своём «деле»... Благодаря Александру Михайловичу Поламишеву (1923—2010), профессору ВГИКа, а в 1950-м – молодому заключённому Каргопольлага, у нас есть возможность «увидеть» первое появление о. Иоанна в бараке:

«Сижу как-то на нарах вечером после работы, вдруг конвой вводит человека: тоненький, тёмные кудри, бородка, прямо юноша лет 16, хотя ему было 40. Видно, батюшка. Вошёл, всем поклонился, поискал глазами красный угол, перекрестился, нашёл свободное место на нарах, сел. Я подошёл к нему, сел рядом, и от него такой душевный свет исходил, и я сразу привязался к нему и полюбил этого батюшку. Впрочем, к нему были расположены все: воры, убийцы, рецидивисты, интеллигенты. Открытый, отзывчивый, он очень располагал».

Место для батюшки отвели на верхнем, почётном ярусе нар, где было теплее. А наутро – начало лагерной эпопеи, и наверняка даже страшно было представить, что вот так, в таком «послушании» пройдут следующие семь лет жизни.

Подъём в лагере в пять утра. Заключённых (лагерное сокращение «з/к», придуманное в конце 1920-х на Беломорско-Балтийском канале, уже было общераспространённым) строили на плацу и пересчитывали по «пятёркам». Стояли при этом в том, в чём спали, – тёплые вещи на ночь сдавались на «прожарку» от паразитов. После нудной процедуры поверки следовал завтрак – перловая каша с селёдочными головами и кусок ржаного хлеба. Перед завтраком давали кружку противного на вкус настоя от цинги. Затем выдавались наряды на работу, и колонну несколько километров вели пешком на лесоповал. Идти нужно было строго по маршруту – отклонишься немного в сторону, и конвой стреляет без предупреждения (а мог и спровоцировать з/к, чтобы нарочно вышел из строя: за пресечение попытки к бегству конвоиры получали отпуск). Началом рабочего дня считался час, когда заключённые приходили на место работы.

Работали бригадами по 25 человек, в каждой были два-три опытных лесоруба-инструктора. Каждая бригада получала участок, который определялся зарубкой, сделанной на дереве. На следующий день валили лес начиная с того места, где закончили работу накануне и, таким образом, вальщики либо приближались к лагерю, либо удалялись от него. Работа состояла из множества этапов. Если зима, то сначала нужно вытоптать вокруг деревьев снег, который часто лежал по грудь. Этим занимались инвалиды – однорукие или безрукие. Затем намеченные деревья начинали пилить – конечно, не механическими пилами (по-лагерному они назывались «балиндрами») и не бензопилами (до выпуска знаменитой «Дружбы» оставалось пять лет), а двуручными, попарно. Сначала делали подпил с той стороны, куда дереву предстояло падать, а затем – основной рез с другой стороны. Сваленные деревья нужно очистить от сучьев, распилить на брёвна, сложить в штабеля. И так 12 часов подряд, с перерывом на «обед» – так называлась порция ячневой каши на воде и дневная «пайка» хлеба, её размеры зависели от норм выработки – от 300 до 700 граммов.

Нормы выработки на лесоповале были непосильно высокими. Рассчитывал их бригадир – смотрел на толщину и длину брёвен и вычислял, сколько «кубиков» леса бригада свалила за день, при этом учитывались глубина снега и порода дерева. От этого и зависело количество хлеба. Причём тому, кто не мог выполнить норму из-за истощения, пайку не добавляли, а уменьшали. Поскольку Каргопольлаг был на хозрасчёте, лесорубам платили деньги за вырубку, но всерьёз к тому, чтобы «ударничать» и таким образом заработать побольше, никто не относился.

Летом было полегче. Если делянка размещалась далеко от лагеря, в лесу устанавливали палатки для ночлега, можно было и подкормиться грибами-ягодами. Зато мешал жить гнус, от которого не спасали никакие сетки-накомарники. Бывала на севере и жара. «Пить из дорожной колеи да из ржавой консервной банки я не смог, а все пили, такая была жажда от жары и от голода», – вспоминал о. Иоанн лагерное лето.

Выходных заключённые не знали, исключений было два – 1 мая и 7 ноября. Привыкшие на воле к физическому труду и молодые выдерживали на лесоповале дольше, те, кто постарше и послабее, – два-три месяца. Первыми от непосильного труда, голода, холода и болезней погибали интеллигенты – врачи, писатели, артисты, учителя.

Возвращались, как и уходили, уже затемно. Вечером валящихся с ног от усталости лесорубов опять пересчитывали. В 23 часа звучала команда «Отбой». А в пять утра снова подъём, и так – год за годом...

Конечно, определи бригадир о. Иоанна в пильщики, и его похоронили бы уже в конце 1950-го. Но его поставили на лёгкую, с лагерной точки зрения, работу. Когда срубленное дерево падает, ему нужно задать верное направление, чтобы оно не рухнуло на самих лесорубов или окружающих. Вот этим батюшка и занимался. Обязанности его только внешне казались лёгкими. Попробуй в одиночку задать направление столетней ели, чей ствол обхватом в три тебя!.. Ошибёшься – покалечишь, а то и убьёшь кого.

Но опыт на лесоповале приобретается быстро. И вскоре о. Иоанн уже знал, что главное в процессе падения дерева – это направляющая щепа, недопил между основным резом и подпилом. Допиливать щепу до конца нельзя, иначе траектория падения дерева будет непредсказуемой. А вот если оставить примерно пять"сантиметров, ствол относительно легко пойдёт в нужном направлении. Если в дереве есть незамеченное дупло, оно при падении трескается и распадается на большие щепки, от которых запросто можно погибнуть. Знал вальщик стволов и то, что в любой момент кто-то из з/к может нарочно шагнуть под падающий ствол – чтобы свести счёты с опостылевшей жизнью или покалечить себя и хоть немного «отдохнуть» в лагерной «больничке». За этим тоже нужен был глаз да глаз.

«Лагерники подпиливают, – вспоминал батюшка, – а в мою задачу входило повиснуть на дереве и повалить его в нужном направлении. И вот я висну на нём да молитву дею. Со стороны кричат: ’’Давай, батя, давай!“ – а дерево ни с места. Вот такая была школа молитвы».

Интересно, что даже в этой тяжелейшей работе (лесоповал заслуженно считался лагерным «жупелом») можно было при желании найти свои плюсы. Об этом вспоминала заключённая Е. Н. Фёдорова, сама прошедшая валку леса: «Масса работ есть тяжелее и нуднее лесоповала. Та же корчёвка пней, или земляные работы, да даже и полевые – утомительные своим однообразием.

На самом деле если бригада дружная, если пилы и топоры острые, если деревья толстые – из каждого больше кубометра древесины выходит – и если люди не истощены до крайности, лесоповал вовсе не самая страшная и тяжёлая работа.

Лесоповал – работа, на которой вполне можно сделать норму и даже больше, а главное – это работа разнообразная и по-своему даже интересная. Во всяком случае, не чисто механическая – в ней участвует и голова.

Надо сообразить, с какой стороны выгодней подрубить сосну, сколько её надо пропиливать, чтобы не соскочила с комля и не перебила бы людей, падая не на ту сторону, на какую надо. Решить, где упереться баграми, чтобы лучше расшатать и повалить подпиленное дерево. Кроме того, надо определить, на какую древесину пойдёт ствол – на «баланы» или на деловую древесину, ведь десятник не всегда под рукой. Надо разметить и начать пилить так, чтобы не застряла и не сломалась пила. Надо также суметь раскопать вчерашний костёр, занесённый снегом, и раздуть тлеющий уголёк. Надо заставить гореть огромные сырые заснеженные ветви».

Но так или иначе, сил после рабочего дня оставалось ровно настолько, чтобы кое-как дотащиться до барака и рухнуть без сознания на нары. И первое время о. Иоанну казалось, что дни его сочтены – он не выдержит режима, просто упадёт как-нибудь в снег на делянке, как падали люди десятками и сотнями – от постоянного голода и недосыпа...

Кроме непосильного графика, невыносимо тяжёлым был и сам лагерный быт. Грязь, скученность, голод, холод, отсутствие нормальной одежды. Старенький подрясник скоро пришёл в негодность, пришлось переодеться в чёрную арестантскую робу. С обувью тоже было худо: из старых автомобильных покрышек вырезали по ноге резину, под неё накручивали портянки – вот и готово. Неимоверно тяжело было слышать постоянную, тупую, утомительную матерщину, которая лезла отовсюду. И, конечно, страшно было становиться свидетелем воровских поножовщин, вспыхивавших там и сям по любому поводу. О. Иоанн с содроганием вспоминал один такой эпизод: «Несут его, он уже мёртвый, а лес рук тянется ещё и ещё вонзить нож, чтобы утолить разбушевавшуюся в душе стихию зла».

Но именно в такой страшной обстановке открылись ему истины, которые были непостижимы на воле. У него была вера, были молитвы. И именно там, на дне человеческой жизни, он впервые по-настоящему осознал, какую силу несут в себе вроде бы бесхитростные, написанные много веков назад слова, как могут они выстраивать то, что, казалось бы, безнадёжно разрушено... Батюшка вспоминал, как в беседах с о. Сергием Орловым, друзьями по академии пытался понять – возможно ли постичь блаженство монашеского служения в миру, когда нет ни путеводителя, ни спутников, а вокруг множество соблазнов? «И теперь Господь ответил на этот вопрос: ”Да, да, возможно! Иди за Мной, иди по водам житейского моря дерзновением веры, держась крепко за ризу Мою“.

Господь потребовал, чтобы я отринул в себе всякое представление о монашеском пути по примеру уже прошедших им. И принял путь, начертанный Его Божественным перстом.

И я преклонил главу, всем своим существом желая служить Единому Богу. И вместо молитвенного уединения в полумраке монашеской кельи, где трепетный огонёк лампады дыханием Божиим наполняет душу, я получил “затвор” в антихристианской среде, за колючей проволокой, в бараке на 300 человек. Именно эта обстановка открыла мне смысл духовного покровительства святого Иоанна Пустынника, данного мне при крещении. Ещё в юности я пытался понять сродство этого союза, но жизнь хранила от меня это в тайне. Только теперь всё стало понятно. И лагерь для меня – “египетская пустыня”, а душа должна стать глубоким кладезем, куда не могли бы проникать волнения, тьма и злоба безбожного мира. Там, на глубине, всё свято и мирно, светло и молитвенно.

Там – Бог! И чем страшнее бушевало житейское море на поверхности, тем ощутимее была близость Божия и Его дыхание на глубине. Сила Божия надёжно ограждала мою немощь».

Батюшка не раз и не два свидетельствовал – таких горячих и чистых молитв, как в лагере, он не творил больше никогда. Молился и на лесоповале, и в заброшенном бараке, и просто накрывшись с головой одеялом, чтобы не слышать окружающего людского гула. Одному из братий Псково-Печерского монастыря о. Иоанн рассказывал: «Вот, помню, в лагере: забежишь в сарай, поднимешь голову – и молитву льёшь и льёшь... Сейчас такой молитвы у меня нет». А ещё говорил:

– Это были самые счастливые годы моей жизни, потому что Бог был рядом! Почему-то не помню ничего плохого. Только помню: небо отверсто и Ангелы поют в небесах!

Сила веры священника была настолько явственной, что люди потянулись к нему, словно бабочки к свету – и верующие, и неверующие. Ему помогали прятать во время «шмонов» Евангелие, просили окрестить. А. М. Поламишев вспоминал: «В лагере батюшка своим теплом и любовью перевернул моё сознание, и я стал вместе с ним молиться. Мы молились на нарах, на улице. Утром по солнцу определяли, где восток, и молились на восток». Исповедовались у о. Иоанна во время прогулок. За углом барака, чтобы не видела охрана, он быстро накрывал человека полой своей арестантской робы и читал разрешительную молитву.

Свидетельств, описывающих быт о. Иоанна в первый год заключения, почти не осталось. Одно из немногих – воспоминания журналиста Б. А. Дьякова «Повесть о пережитом», вышедшие в издательстве «Советская Россия» в 1966 году (журнальная версия – в № 7 «Октября» за 1964-й). Это была одна из «последних ласточек» оттепели – книг, посвящённых жертвам репрессий; после этого на двадцать лет эта тема была изгнана из литературы и журналистики. На страницах «Повести о пережитом» имя о. Иоанна встречается несколько раз (фамилия слегка изменена – Крестьянинов), и, по-видимому, это первое упоминание о нём в советской печати вообще.

«Рядом двигались с досками Рошонок и Крестьянинов. У Рошонка под очками – ко всему безразличные глаза. Видимо, приготовился так жить все десять лет. А Крестьянинов ещё больше вытянулся, чёрные усы, борода и лицо – как у Иисуса. Нёс доску, словно крест для распятия. Шептал молитву...»

«Священник Крестьянинов получил десять лет за проповедь, в которой призывал верующих повышать нравственность, и тем самым якобы утверждал безнравственность советских людей...»

«Нарядчик переписал “спецов”. Прошёлся по бараку. Вскинул глаза на Крестьянинова.

– Ты, отец святой, тоже поедешь медведям обедню служить!»

Другое свидетельство оставил соузник о. Иоанна, о. протоиерей Вениамин Сиротинский: «В леденящие до самой глубины морозы святили мы тайно с ним на Крещение воду, а потом этой водой и молитвой успешно лечили заключённых. Однажды дошёл слух, что у начальника лагеря смертельно заболела дочка. Врачи предсказывали скорую смерть и заявили, что ничего нельзя сделать для выживания. В отчаянии начальник послал за нами, мы попросили всех выйти, сокращённым чином окрестили ребёнка, дали выпить освящённой воды, помолились, и – чудо! – на другой день ребёнок был здоров... Дух Христов осиял душу отца Иоанна, потому в лагере он был утешением для многих отчаявшихся людей».

Стал о. Вениамин Сиротинский и свидетелем сцены, которая говорит о том, как тяжело было о. Иоанну: «Однажды в порыве нечеловеческой усталости и изнеможения отец Иоанн упал на снег и взмолился: “Матерь Божия! Возьми меня! Не могу больше!” И вдруг явилась ему Матерь Божия и сказала: “Нет, ты ещё людям будешь нужен”». Об этом о. Вениамин вспоминал в 1974 году.

Сохранились письма, которые батюшка посылал своим духовным чадам на волю. По лагерным правилам, в месяц можно было отправлять два письма и одну посылку, и неизменными адресатами о. Иоанна, кроме родной сестры Татьяны, стали Галина Черепанова и Матрона Ветвицкая. Арест о. Иоанна вызвал смятение в умах и душах тех, кто уже не мыслил своей жизни без него. Батюшка чувствовал это и пытался мягко сгладить горечь расставания, одновременно наставляя своих чад. «Не могу, мой дорогие, не поскорбеть о том, что все вы, дети мои, очень душевные, но ещё не совсем духовные, – писал он 6 декабря 1950 года. – А последнее совершенство, конечно, выше первого. Совершенствуйтесь!» Задача совершенствования была непростой, и ещё не раз о. Иоанну приходилось подробно разъяснять Галине Викторовне и Матроне Георгиевне правила жизни для Бога, давать советы и им, и другим верующим москвичам, которые не забывали своего духовного отца. И как же были счастливы они получить хотя бы краткий и зашифрованный (иначе было опасно) привет в письме, подписанном «Н/и И-н» – «Недостойный иерей Иоанн»: «Приветствую и благословляю Ел. Серг. с сестрой (пусть не унывает), Ан. Матв. (пусть бодрствует), Евг. Серг. с семьёй (благодарите за любовь и внимание), Лелю с семьёй (поздравьте Левочку с днём Ангела)»; «О Любе будем молиться Небесному Врачу душ и телес наших, чтобы Он облегчил её бол. страдания. Ел. Ант. благословляю на новое жительство в Москве <...> о. С. Ор-ву ещё передайте от меня отдельный земной поклон и глубокую сердечную благодарность за его искреннюю любовь ко мне, грешному. Приветствую всех-всех своих бывших сокурсников по Академии». А как светло, радостно звучало поздравление с Рождеством: «Христос родился! <...> Дорогие мои, семья моя, дети мои! Кто и что может отлучить нас от любви Христовой, кто и что может поколебать нашу любовь, рождённую во Христе!»