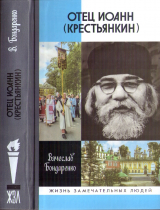

Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"

Автор книги: Вячеслав Бондаренко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Такие поздравления, приветы, письменные благословения передавались в Москве из уст в уста, их ждали, на них надеялись. «Нам не было известно, в чём батюшку обвинили и сослали в лагерь, – вспоминала прихожанка измайловского храма Анастасия Иванникова. – Только уже после его ареста мы, молодые девушки, которые так любили батюшку, очень осторожно где-то встречались, передавали друг другу, где находится батюшка, как его самочувствие, и молились за него». Негласным местом встреч прежних «измайловцев» стал теперь Богоявленский собор в Елохове. Из конспирации о. Иоанна называли при этом не батюшкой, а дедушкой, друг другу тоже придумали прозвища – Настя-ткачиха, Вера-бегунок и т. п. А. Иванникова: «Встречались, общались, дружили по-прежнему, но очень боялись “стукачей”, доносов, слежки».

Особенно трогательно сегодня читать письма, которые о. Иоанн адресовал своим младшим друзьям – детям духовных чад. Так, Алексея Ветвицкого он благословил на продолжение учёбы в старших классах школы (тогда оно было платным), советовал вести «жестокую борьбу со своей ленью и легкомыслием, в плену у которых он, как юноша, сейчас находится, и тогда все его труды увенчаются победой». А одиннадцатилетнему сыну Ольги Воробьёвой Льву писал: «Радуюсь за проявленный тобой особый интерес к изучению литературы. Старайся больше изучать классиков. Читай только такие классические произведения, которые предназначены для детско-школьного возраста и могут служить духовной пищей как для твоего ума, так и для сердца. Уделяй должное внимание чтению душеполезной литературы. Постепенно приготовляй себя к поступлению в Духовную семинарию. <...> Все пробелы в своих знаниях по математике нужно немедленно ликвидировать, т. к. в старших классах будет ещё труднее одолевать её (алгебру, геометрию, тригонометрию). <...> Все языки – при их серьёзном изучении – требуют ежедневного (систематического) занятия по 1-2 часа, а не урывками <...> Прежде всего, надо каждый день упражняться в чтении, чтобы уметь правильно читать и произносить иностранные слова, а потом уже запоминать грамматические правила. Будешь стараться так делать, тогда все трудности останутся позади, и ты с помощью Божией окажешься победителем».

В том же письме батюшка давал мальчику и несколько главных советов: «Будь послушен во всём своим горячо любящим тебя родителям и всем старшим. Украшай себя кротостью и нежностью. Твоё поведение, как дома, так и в школе, всегда должно служить образцом для всех детей, а всех родных, близких и учителей радовать и утешать. Всех люби! Никого не осуждай! “Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром” (Рим. 12: 21). Чаще утешай мамочку своим пением. Береги своё здоровье, планомерно распределяй как часы своих учебных занятий, так и часы своего отдыха. Не ленись. “Лень – мать всех пороков”. Молись и трудись. Приобретение глубоких знаний всегда достигается упорным трудом. Будь строг и требователен к самому себе».

О себе «Н/и И-н» если и писал, то мельком. 6 декабря 1950-го, в преддверии Рождества Христова, он скромно просил прислать «лично для меня свечечки ёлочные с подсвечниками и ёлочный дождичек». 24 апреля 1951-го скупо описал, как отметил свой 41-й день рождения: «11 /IV с. г. я провёл, слава Богу, хорошо. Вспоминал в этот день всех своих родных и друзей и – мысленно – был среди них. <...> В данный момент я жив и здоров, и у меня всё по-прежнему обстоит благополучно, чего от души желаю всем, всем вам. <...> Для меня вполне достаточно будет того, если вы изредка будете иметь возможность присылать мне немножко сухариков, чая и сахара. Ничего другого присылать мне не надо».

А вот если дело касалось других людей, тут о. Иоанн проявлял и обстоятельность, и настойчивость, нагружая своих «жён-мироносиц» многочисленными заданиями. «Материал для туфель (две пары), краски для художника (по ранее посланному заказу) с указанием их стоимости; струны для гитары 10 комплектов (с указанием стоимости); лекарство – желудочный сок»; «Пришлите, пожалуйста, календулы и арники для полоскания горла и что-либо особое целебное от ревматизма и кашля, который при простуде многих мучает»; «а) крестики со шнурочками, б) иконочки мал. размера, в) богоявленскую Воду “агиасма”, г) Евангелие мал. размера на русском языке»; «Купить ниток мулине для супруги начальника охраны, такой же добросердечной, как и он сам»; «Приготовить лекарственный состав для юноши, страдающего туберкулёзом, чтобы ему легче было перенести весенний период времени <...> не забудьте положить самую элементарную славянскую азбуку и краткий словарик, нужные одному филологу во временное пользование». Наверное, самой экзотической просьбой, которую высказал батюшка своим чадам, было раздобыть... жидкость для сведения татуировок. И Галина с Матроной, выполняя послушание, бегали по всей Москве в поисках словарика и ниток мулине, лекарств от туберкулёза и гитарных струн. Вскоре безотказностью о. Иоанна и добротой «мироносиц» начала пользоваться и лагерная администрация, «размещая заказы» на «бумаги писчей 3000 л., скрепок, кнопок, лент для пиш. машин 10, счётных линеек 5 шт., арифмометров». И женщины безропотно везли из Москвы в Ерцево эти ленты и арифмометры. Причём ехали на двух товарных поездах, в кабинах паровозных машинистов, а потом ещё пересаживались на узкоколейку и добирались пешком – несколько километров, увязая по колено в снегу. В обмен они получали возможность хоть ненадолго увидеть любимого батюшку – через колючую проволоку, в присутствии конвоира. А батюшка извинялся: «Простите меня как неисправимого, но моя излишняя отзывчивость к просьбам и нуждам людей снова понуждает меня просить вас»...

Присылали «мироносицы» и продукты, которые батюшка неизменно делил на маленькие «паечки» и угощал ими всех желающих. Единственным исключением был случай, когда в посылке оказался свежий помидор. «Разделить его было невозможно, отдать целиком стало жалко», – честно признавался батюшка, вспоминая момент искушения. Наконец он решил съесть помидор один, лёг на нары, накрылся с головой одеялом, надкусил и... тут же поблизости раздался голос:

– Кто-то ест свежие помидоры!

«Для меня же исчез и аромат, и вкус. Давясь, я заглотил помидорину, чтобы скорее исчезло о ней всякое напоминание». Но память об этом случае не изгладилась, она продолжала жечь стыдом и много позже.

Весной 1951-го перед о. Иоанном замаячил было соблазн сильно сократить себе срок – желающих начали отбирать на лесосплав, где день шёл за два. Искушение было велико, но по размышлении батюшка всё же отказался. Как выяснилось, решение было единственно верным: все, кто согласился работать на лесосплаве, погибли от непосильного труда, утонули или покалечились. А у него тем временем от тяжёлого авитаминоза катастрофически ухудшалось зрение: «Пишу и читаю только с помощью лупы, т. к. никакими очками моя близорукость не корректируется. Но при всех моих скорбях я постоянно благодушествую и преизобилую духовной радостью, делясь ею со всеми ищущими её. За всё благодарю Господа, укрепляющего и утешающего меня, раба Своего». Он намеренно избегал в письмах горьких и тяжёлых подробностей, чтобы не пугать близких. И только в октябре 1951-го кратко проговорился: «Я во всём, кроме праведности, подобен Иову»...

К счастью, весной следующего года в его лагерной жизни наметились перемены. «В настоящее время я жив и здоров, но зрение моё очень слабое и отрицательно сказывается на общем состоянии моего слабого организма, – писал о. Иоанн 19 февраля 1952-го. – Имеется надежда на перемену рода моей работы в ближайшее время, которая должна будет облегчить напряжение моих больных глаз». И надежда не обманула – ровно через месяц, 19 марта, батюшку перевели с лесоповала в бухгалтерию, одновременно переселив в так называемый административный барак. Здесь было неизмеримо легче – работа в помещении, за столом, при хорошем свете, в тепле. Да и обязанности бухгалтера хорошо знакомы.

Именно в это время о. Иоанна впервые увидел Владимир Рафаилович Кабо (1925—2009), на момент ареста – студент истфака МГУ, в прошлом фронтовик, а в будущем – видный советский и австралийский учёный-этнограф. В своих воспоминаниях «Дорога в Австралию» он так пишет о знакомстве с о. Иоанном:

«Познакомился я с ним весной 1951 года (на самом деле – 1952-го. – В. Б.), когда отца Иоанна сняли по состоянию здоровья с общих работ. Помню, как он шёл своей лёгкой стремительной походкой – не шёл, а летел – по деревянным мосткам в наш барак, в своей аккуратной чёрной куртке, застёгнутой на все пуговицы. У него были длинные чёрные волосы <...> была борода, и в волосах кое-где блестела начинающаяся седина. Особенно поразили меня его глаза – вдохновенные глаза духовидца. Он был чем-то похож на философа Владимира Соловьёва, каким мы знаем его по сохранившимся портретам. Иван Михайлович – так звали его в нашем лагерном быту, так звал его и я – поселился рядом со мной, на соседней “вагонке”. Мы быстро и прочно сблизились. Одно время даже ели вместе, что в лагере считается признаком взаимной симпатии. Когда он говорил с вами, его глаза, всё его лицо излучали любовь и доброту. И в том, что он говорил, были внимание и участие, могло прозвучать и отеческое наставление, скрашенное мягким юмором. Он любил шутку, и в его манерах было что-то от старого русского интеллигента. Много и подолгу беседовали. Его влияние на меня было очень велико. <...> Я встречал немало православных священников и мирян, но, кажется, ни в одном из них <...> не проявилась с такой полнотой и силой глубочайшая сущность христианства, выраженная в простых словах: “Бог есть любовь”. Любовь к Богу и к людям – вот что определяло всё его поведение, светилось в его глазах, вот о чём говорил он весь, летящий, устремлённый вперёд...»

Когда в 2007-м, незадолго до смерти, Владимир Кабо уже глубоким стариком прилетел из Австралии в Россию, он подтвердил, что «два человека всегда шли со мной рядом по моему жизненному пути – это моя мама и отец Иоанн Крестьянкин, хотя его я видел последний раз в 1976 году». А на вопрос, как относились лагерники к о. Иоанну, Владимир Рафаилович ответил:

– К нему все без исключения относились хорошо. Я не могу припомнить, чтобы было как-то иначе. Этот необыкновенный человек обладал способностью привлекать людей, возбуждать к себе любовь. И это потому, что он сам любил людей. В каждом человеке он стремился разглядеть его духовную природу. Достоинство личности было для него высшей ценностью. Человека, способного принять и понести в себе Божественный свет, он видел и в закоренелом преступнике. Эту черту отца Иоанна я наблюдал много раз, видел, с какой открытостью, любовью он говорит с профессиональным вором, с человеком, несущим на себе тяжёлый груз прошлых преступлений.

Тогда же В. Р. Кабо рассказал историю, случившуюся с о. Иоанном в 1952-м. Лагерное начальство поручило ему, уже сотруднику бухгалтерии, раздать заключённым их мизерную зарплату. А чемодан с деньгами у батюшки «увели». Наказание было неотвратимым – новый срок в добавление к старому. Но когда о беде о. Иоанна узнал местный «пахан», чемодан мгновенно «нашёлся», причём из него не пропало ни копейки, а принёс его священнику сам «пахан», что было знаком особого уважения.

Другим человеком, на которого о. Иоанн оказал огромное влияние, был Всеволод Алексеевич Баталин (1903—1978). Уроженец сибирского Сургута, до ареста он был аспирантом Ленинградского института языкознания и одновременно школьным учителем. В декабре 1933-го его посадили на 10 лет по статье 58-10 – за то, что мимоходом назвал Троцкого хорошим оратором, – потом срок добавили. И вот теперь, в лагере, о. Иоанн так вдохновил немолодого уже ленинградского филолога своей верой и непреклонностью, что Всеволод дал себе обет – когда выйдет на свободу, посвятит жизнь Богу, и не где-нибудь, а в Псково-Печерском монастыре (рассказы о. Иоанна об этой обители ему особенно запомнились). Так оно и случилось, но об этом речь ещё впереди.

...После перевода в бухгалтерию у батюшки появилось время для чтения. Письма в Москву начинают наполняться просьбами о присылке книг: «Необходимо прислать два Евангелия (Новый Завет) малого размера, книгу о Христе – изложен, в письмах дочери (еврейки) со своим отцом, членом Синедриона, Библию, такого образца, как у выпускников д. семинарии, напечатан, очень ярким чёрным шрифтом, в обмен на имеющуюся у меня, т. к. читать её мне очень-очень трудно, даже с лупой. Глаза тупеют. “Краткий курс Ц. истории” – Малицкий, “Чинопоследование Бож. Литургии” – Георгиевский А. Изд. М. П. 1951 г. Краткий толковник на книги Свящ. Писания В. и Н. Завета». Некоторые книги он оставлял у себя, а другие после прочтения возвращал в Москву в обмен на другие. «Уже несколько дней, как я любуюсь книгами, Вами присланными <...>, – благодарил он духовных чад. – Теперь радуюсь одновременно за книги, за что, что есть на белом свете хорошие люди и что ещё творятся чудеса, но жалею, что пришлось Вам много ходить и трудиться, чтобы удовлетворить желания какого-то “буквоеда”. И это своего рода “дуализм”. Деньги не обязуют. С деньгами легко рассчитаться, и я надеюсь это сделать. Но я чувствую себя обязанным за ваше бескорыстие, отзывчивость и благодушие, которые обязуют, как каждый благородный поступок».

С переводом в бухгалтерию появилась и другая возможность – заняться выращиванием цветов. «Посаженные цветочки, хотя медленно, но растут – напрягая все свои силы, – радуется о. Иоанн в письме. – Надеемся, что и у нас они будут цвести во славу Божию и нам на утешение. Заниматься их разведением доставляет огромное удовольствие. Они нам о многом напоминают, а главным образом, о высочайшей премудрости их Творца и нашего общего Создателя». Засушенные им цветы о. Иоанн отправлял в Москву, духовным чадам. А когда была возможность, посылал и съедобные гостинцы – «баночку лесной брусники (пересып, песком) и маленький бидончик с вареньем из лесной малины. Всё приготовлено лично мною и послужит вам в утешение. Посылаемое прошу вас принять с любовью. Хоть оно и не очень высокосортное, но зато приготовлено с большим усердием и в условиях необычной жизни».

Зрение его между тем продолжало ухудшаться. К этому добавились ещё и нарастающие проблемы со слухом, и 12 сентября 1952-го о. Иоанн был освобождён и от бухгалтерской работы. Его перевели в дезинфекционную камеру – «прожаривать» одежду от паразитов. В конце осени батюшка так описывал своё новое жилище: «По милости Божией с 22 ноября я уже проживаю (вдвоём) в отдельной маленькой комнатке, расположенной при дезкамере, где я, как инвалид, помогаю своим посильным участием в повседневном труде: очистка снега на небольшом участке и различные другие мелкие, вполне посильные послушания. Жить в новом, довольно уютном уголке гораздо спокойнее и тише. Его мы постепенно привели в надлежащий порядок, после чего он начал напоминать нам собой монашескую скромную келью <...> Занавески, клеёнка, а главное, ёлочка должны придать нашему уголку ещё более праздничный вид».

В. Р. Кабо так описывал новое жилище о. Иоанна: «Я спустился по нескольким ступеням вниз в небольшую комнату, слабо освещённую через окно под самым потолком. Стены обшиты деревянными плахами, двухэтажные нары, столик, покрытый клеёнкой, тумбочка. Икон не помню, их скорее на стенах и не было, чтобы не волновать начальство. Необыкновенная чистота, порядок, уют. Надо сказать, что Иван Михайлович, в каких бы условиях ни находился, умел создать вокруг себя особую атмосферу опрятности и “благолепия”. То, что я увидел, была настоящая подземная келья – явление в условиях советского концлагеря поразительное».

В этой «келье» о. Иоанну предстояло провести около года. Здесь он впервые в заключении причастился – Матрона Ветвицкая и Галина Черепанова привезли ему Святые Дары, вложенные в освящённый хлеб. Причём батюшка подробно разъяснил в письме, что сможет причаститься только с благословения «дорогого Дедушки» (так он называл митрополита Крутицкого и Коломенского Николая), так как «из-за необычной жизненно-бытовой обстановки, окружающей меня со всех сторон, в которой почти все люди, за исключением немногих отдельных лиц, позволяют себе беспрерывно курить табак, сквернословить и допускать многие другие виды невоздержания, я вынужден был, конечно, с глубокой скорбью питать свою душу только лишь агиасмой и артосом». И лишь после благословения владыки Николая он приобщился Святых Даров.

Огромную радость принесло Рождество 1952 года. О. Иоанн так писал об этом: «Спешу, другини мои, поделиться с вами и своею духовною радостью, которой меня удостоил Сам Господь. В этом году, впервые за всё время моего пребывания в изгнании, я имел возможность – хотя отчасти – встретить великий праздник Рождества Христова в более подобающей обстановке, которая возможна в условиях лагерной жизни. Своим духом и сердцем я, конечно, был в храме Божием и среди своих духовных детей, с которыми в продолжение пяти недавних лет я, недостойный, проводил в пламенной молитве эти святые незабываемые ночи.

В своём же небольшом, дарованном мне Богом уютном уголке я в Святую полночь стоял в коленопреклонённом состоянии на молитве к Господу за себя, многогрешного, за всех моих духовных чад, за всех заключённых (тружеников и мучеников) и за весь мир, значительная часть которого погружена в глубокий сон, позабыв Творца и Его святую вол ю.

По окончании молитвы я вышел во двор, и при нежном свете луны и мерцании множества звёзд, при полной ночной тишине, я – убогий изгнанник – призвал на всех Божие благословение, нас ради Рождашагося, и послал мысленное приветствие с Высокоторжественным Праздником, исшедшее из глубины моего сердца и быстро полетевшее в сердца всех любящих и помнящих меня, недостойного.

После этого была зажжена ёлка, и началась праздничная трапеза вдвоём. Мы были объяты невыразимым простыми словами духовным восторгом и праздничным ликованием.

В продолжение всего первого дня праздника я почти беспрерывно принимаю приветствия от верующих и сам взаимно приветствую и утешаю их. Посылаю вам ещё поздравительных открыток, изготовленных художником по моей просьбе. Пусть порадуются дети Божии. Вам же, мои дети, посылаю веточку со своей прекрасной ёлочки».

...Март 1953-го принёс в жизнь страны огромные перемены – умер Сталин. В. Р. Кабо вспоминал: «Я встретил отца Иоанна около нашего барака, он, как всегда, не шёл, а словно летел, в его руках была газета. “Вот, смотрите, Сталин в гробу – мечта русского народа”. Услышав это, я подумал: кто-кто, а Иван Михайлович знает свой народ. И он не мог быть равнодушен к происходящему в мире, в своей стране, но дела земные он понимал в каком-то высшем смысле, смотрел на них в отношении к Богу и вечности».

Смерть Сталина породила в среде з/к вполне понятное волнение – ожидали амнистии. И действительно, вскоре начались досрочные освобождения. «Много-много людей с радостью и любовью, с напутственным Божиим благословением я проводил домой, – писал о. Иоанн в Москву. – А над оставшимися, в том числе и надо мною недостойным, да будет воля Господня. Утешаю и ободряю всех своих односельчан».

«Жёны-мироносицы», разумеется, тоже волновались, предпринимали какие-то шаги, чтобы ускорить процесс освобождения батюшки. На это он терпеливо вразумлял их в письмах: «Напомню всем вам слова Священного Писания: “Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека – от Господа” (Притч. 29: 26). Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? “...Ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по великой благости Своей” (Плач 3: 31, 32). “Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа” (Плач 3: 26). Он даёт утомлённому силу и изнемогшему даёт крепость. Утомляются и ослабевают и юноши, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляются в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Не унывайте, мои дорогие!»

В сентябре 1953-го переписка с о. Иоанном внезапно оборвалась. Галина Викторовна и Матрона Георгиевна успели порядком понервничать, когда от батюшки пришла весточка уже с другим обратным адресом: «Я здоров. Всё обстоит вполне благополучно. Только зрение моё нисколько не улучшается: оно по-прежнему очень слабое. С 12 по 21 сентября я находился в пути следования на новое место жительства». Этим «новым местом жительства» для узника стал лагерь Гаврилова Поляна в Куйбышевской области. Отъезд из Ерцева был таким скорым, что о. Иоанн не успел даже забрать из «кельи» свои книги, о чём очень горевал.

По прямой между 16-м ОЛПом и Гавриловой Поляной – чуть больше тысячи километров. Но лагерный эшелон тянулся через Москву, оттуда – на Сызрань, где этап прошёл через местную тюрьму, а уж оттуда пароходом по Волге до Куйбышева (так в 1935—1990 годах называлась Самара). В памяти о. Иоанна осталась такая сцена: «Помню, как вели нас, колонну арестантов в Куйбышеве, навстречу детишки маленькие. Ещё всех букв не выговаривают. А миловидная и юная воспитательница хорошо поставленным голосом повторяла детям бессмысленный для них урок политграмоты, говоря про нас: “Вот, детки, враги народа идут”, а они глазёнки таращат, и, подхватив за ней непонятные страшные слова, вразнобой и картавя, выкрикивали: “Вляги, вляги”, при этом ласково и приветливо улыбаясь проходящим мимо взрослым. Каковы теперь эти выросшие дети и их милая воспитательница? Вразумила ли их жизнь, доросли ли они до понимания, кто друг, кто враг, где истина, где ложь?»

Лагерь, куда этапировали батюшку, размещался на правом берегу Волги и имел необычную историю. До войны в селе Гаврилова Поляна возвели четырёхэтажное каменное здание в стиле модного тогда функционализма. Молва прочно увязала эту постройку с именем Сталина – мол, готовился то ли запасной командный пункт на случай войны, то ли личная дача вождя, то ли штаб округа ПВО. Последнее больше похоже на правду, так как в доме не было ничего особенно выдающегося – ни размаха, ни полёта архитектурной мысли. Но потом планы изменились, и в итоге в 1939-м четырёхэтажка превратилась в административный корпус лагеря, бараки которого наросли вокруг, словно ядовитые грибы. Кроме того, за колючей проволокой высились двухэтажный цех кожевыделки по изготовлению хромовой кожи, валяльный цех для производства валенок, швейный, где шили рукавицы для строителей ГЭС, прядильный, где изготовляли верёвки, и сетевязальный, где плели сети и корзины, мастерская для поделок из дерева и камней, делавшая, в частности, пресс-папье. Заключённые работали также на лесопилке, лесоповале, мощении дорог, обжиге извести, известковых и каменных карьерах.

У Гавриловой Поляны была одна особенность – все её з/к были тяжелобольными. Сюда со всей страны переводили тех, кто покалечился, вконец одряхлел либо просто находился при смерти от разнообразных хворей. В основном это были «политические», уголовников в лагере было мало. Задача восстановить здоровье заключённых перед охраной, понятно, не ставилась, поэтому Гаврилова Поляна по праву могла считаться одним из самых захудалых лагерей в царстве ГУЛАГа, лагерем-богадельней. О. Иоанн попал туда тоже не просто так, а потому что в архангельском лагере заработал туберкулёз. Плюс к этому он считался ещё и инвалидом по зрению.

Каждый барак Поляны вмещал около двухсот человек. Внутри – двухъярусные нары, две бочки-печки и жуткая теснота: если в других лагерях нормой считалось два квадратных метра на человека, то в Поляне – метр, а то и 70 сантиметров. Спали на голых досках, соломенный матрас был счастьем. Клопов и вшей было столько, что не помогали четырёхдневные окуривания серой. Зимой на стенах выступал иней.

С едой тоже было худо. Отбывавший срок в Поляне И. И. Долгов писал своим близким: «Каша из “магарной” крупы. “Магар” растёт где-то на Дальнем Востоке, из стеблей его плетут метёлки. Эта каша не питательная, только желудок набиваешь... В супах и каше не видно было ни одной звёздочки масла. Баланда была всегда жидкая, если попадут стебельки крапивы, свёклы, то это было счастье. Бушлаты, телогрейки и стёганые брюки выдавали нам худые, а на складах их было много. В войну бараки не топили, а дрова увозили в Куйбышев для начальства. Сколько заключённые выращивали арбузов, помидоров и огурцов – всё увозили в Куйбышев. Как только ни обманывали “зэка”. Вследствие этого умирали от голода, холода и болезней. Умрёт один или тысяча заключённых, от этого никто из начальства не пострадает».

А вот взгляд на лагерь, так сказать, с вышки – воспоминания местного жителя В. А. Ефимова, служившего в вооружённой охране Гавриловой Поляны в 1946—1949 годах: «Из политических здесь были и узбеки, и таджики, и афганцы, и молдаване. Смертность у заключённых была жуткая. Мой отец хоронил их у Каменного озера и вдоль дороги до села Подгоры. Штабелями на телеги складывали трупы. Не знаю точно, но тысячи две за три года умерло. В основном умирали от голода. Давали на каждого заключённого в день 500 граммов хлеба и баланду. Хлеб плохой, как глина. Нам, охранникам, и то хлеба не хватало – понятно, мы кормились за их счёт, так что некоторые заключённые получали по 200 граммов в день, а то и меньше. Нормы выработки были непосильными, большинство заключённых норму не вытягивали. Была в лагере и санчасть, но медики за заключёнными не смотрели, если только у последних не был туберкулёз».

Одновременно кое в чём Поляна была и какой-то извращённой, странной пародией на санаторий. Она находилась в живописнейшем месте – из лагеря открывался прекрасный вид на Волгу и Жигулёвские горы. Дорожки на территории были аккуратно вымощены камнем, перед бараками устроены клумбы с цветами. Многие заключённые перемещались по лагерю свободно. Иногда для населения Гавриловой Поляны, которое пропускали со старшим от лагеря, давали концерты лагерной самодеятельности, ставили спектакли.

И хотя о. Иоанну было тяжело снова оказаться в смрадном галдящем бараке после своей «кельи» на 16-м ОЛПе, он воспринимал эту перемену как школу смирения и молитвы. «Место, куда мы прибыли вчера, по природным и климатическим условиям значительно лучше. Слава Богу за всё! Порядок посылки писем остаётся прежний. На волжском побережье установилась чудная погода: тёплая и солнечная. Русская золотая осень радует и ободряет всех. У меня всё благополучно. Радуюсь, благодушествую и за всё благодарю Господа», – писал батюшка 21 октября 1953 года. И в других письмах: «На Волгу любуюсь ежедневно, конечно, издали. Впечатление от всего окружающего могло бы быть гораздо больше, если не препятствовало бы этому моё крайне слабое зрение. Но ничего. Надо всегда всем быть довольным и за всё благодарить Бога, милующего и утешающего нас»; «Скорби, скорби! Когда же они кончатся или ослабнут? Но надо ли им кончаться? Не в них ли сокрыта тайна моего спасения? Опять пред взором спасительный Крест, и слышен голос: “Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмёт крест свой, и по Мне грядёт”. Да, всё при мне. Спаситель со мной! А скорби и страдания земной жизни, они до конца, они и свидетельствуют о правильном пути, о пути, начертанном Христом. Господи, благослови! Иду дальше!»

Как и в архангельском лагере, в Гавриловой Поляне о. Иоанн быстро снискал общую любовь и уважение. Он не был единственным священником в лагере – с ним отбывали сроки о. митрофорный протоиерей Павел Мицевич, о. Александр Бородий и иеромонах о. Паисий (Панов), два ксёндза-литовца, армянский священник, – но именно он стал «общим духовником», человеком, к которому в первую очередь обращались за советом и помощью.

В феврале 1954-го в Поляну прибыл ещё один заключённый – Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов (1915—1991), до 1946-го диакон-обновленец, получивший свою «десятку» за то, что в разговоре назвал Сталина «обер-бандитом». Несмотря на то что Левитин-Краснов искренне считал «сергианцев» мракобесами и черносотенцами, о. Иоанн даже этому изломанному сложному человеку пришёлся по душе. В мемуарах «Рук Твоих жар» Левитин-Краснов оставил выразительную зарисовку и самого лагеря, и о. Иоанна:

«Надо перебраться через Волгу, забраться на довольно высокую горку. Переехали мы туда в феврале. Река замёрзла. Перевозили нас через Волгу на грузовиках. Приехали. Своеобразное это место – Гаврилова Поляна. Место исключительно живописное, на возвышенности, вид на Волгу. Когда-то это было любимое место для пикников самарского губернского общества. Теперь здесь инвалидный лагерь... Огорожен забором с вышками. Деревянные бараки. Сюда посылают инвалидов абсолютно неработоспособных. Я попал сюда по своей старой каргопольской инвалидности <...> Две больницы; туберкулёзники, блатные; один так называемый полустационар, где обитали эпилептики, кретины, старики под восемьдесят лет. В бараках инвалидных – тоже старики, по 58-й статье, выражаясь по-лагерному “доходяги”. Лагерь заброшенный. Почти не кормят. Никаких удобств. Вскоре как лагерный медицинский работник я пристроился в туберкулёзный стационар. Потом оттуда вышибли. После этого стал заведовать “полустационаром”. Здесь много было религиозных людей – погрузился опять в духовную среду. Много колоритных типов. Прежде всего, духовенство. Наибольшей популярностью пользовался среди заключённых отец Иоанн Крестьянкин. Человек по натуре весёлый, добродушный, несказанно мягкий, всё мирское ему чуждо. Он священник и инок с головы до пят. Этого достаточно и для прихожан, и для властей. Для прихожан – чтоб в короткое время стать одним из самых популярных священников в Москве; ну а для властей этого тоже вполне достаточно, чтобы арестовать человека и законопатить его на много лет в лагеря. Если представить себе человека, абсолютно чуждого какой бы то ни было политики и даже не представляющего себе, что это такое, – то это будет отец Иоанн Крестьянкин. В 1950 году он действительно был арестован. Обвинения, которые ему предъявлялись, были смехотворны даже для того времени. Так, по народной молве, ему ставилось в вину, что он на отпусте поминал Александра Невского святым благоверным князем. (Видимо, по мнению следователя, надо было назвать его – “товарищем”). Это было квалифицировано как “монархическая пропаганда”. В лагере он возил на себе, впрягшись в санки, воду. Много молился. Всё лагерное население к нему сразу потянулось, для многих из них он стал тайным духовником. Начальство без конца его допекало и грозило тюрьмой. Приставили к нему специального наблюдателя – толстого здорового “придурка” из проворовавшихся хозяйственников. Запомнилась мне на всю жизнь почти символическая картина. Сидит на скамейке проворовавшийся хозяйственник, читает газету – он к тому же ещё культорг в бараке. А за его спиной по площадке, окаймлённой кустарником, бегает взад и вперёд отец Иоанн. Только я понимаю, в чём дело. Это отец Иоанн совершает молитву. Он близорукий. Глаза большие, проникновенные, глубокие. Несколько раз, приходя в барак, заставал его спящим. Во сне лицо дивно спокойное, безмятежное. Как ребёнок. Не верится, что это взрослый мужчина. Несколько раз, якобы гуляя с ним по лагерю, у него исповедовался. Чистый, хороший человек».