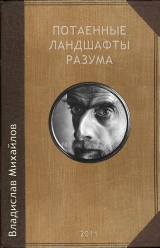

Текст книги "Потаенные ландшафты разума"

Автор книги: Владислав Михайлов

Жанр:

Научная фантастика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

часть первая

ЛЕТHИЕ

"Хотя истина еще не известна нам,

она предсуществует

и неизбежно показывает нам путь,

которым мы должны следовать".

Жак Адомар

Глава I

...призрачное сотрясение воздуха, чуть слышный шелест ткани, скользнувшая по стене и растаявшая тень, мимолетный привкус запаха неуловимых духов, гаснущая в анфиладе комнат дробь шагов, затухающее ощущение легкого поцелуя на губах... открыл глаза, а ее уже нет, лишь ветер треплет занавеску и солнечные блики прыгают по стене, словно бы охотясь друг за другом, – след качающихся за окном богато убранных листьями веток. Теплые бордово-коричневые ковры, полированный узорчатый паркет, бронзовые подсвечники, бронзовые львы на ручках дверей, книжный шкаф, сквозь пыльные стекла которого видны корешки старинных книг с потемневшими от времени тиснениями, прихотливо выписанными латинскими буквами.

Дверца его неожиданно легко и без скрипа открывается, беру первый подвернувшийся под руку фолиант и открываю...

Богиня (возможно, София) держит в одной руке свиток, запечатанный крупной печатью, другой рукой она указывает на восходящее над горизонтом светило, лучи которого составляют слово "искусство". Сама богиня, фривольно одетая, вернее, завернутая в полупрозрачное полотно, прихваченное на бедрах узким поясом, судя по облакам, обступающим ее пышную фигуру с трех сторон, только что взлетела с одного из них, заметив то самое восхождение светила "Ars". Верхняя часть ее одеяния, ранее, вероятно, прикрывавшая обширный бюст богини, теперь развевается по ветру, и при дальнейшем движении, если догадка верна, она полностью избавится от стеснявшего ее и ставшего отныне ненужным наряда. Свиток в ее руке символизирует, скорее всего, знание или науку, а, может быть, и высшее разрешение на промысел или еще что-нибудь в этом роде. Улыбаюсь, вообразив, как подобный образ мог бы украсить и титульный лист, скажем, учебника "Гидравлика". Представьте, этакая розовощекая полунагая амазонка в пожарной каске с брандспойтом в руках, сильная струя которого разбиваясь по мере своего движения превращается в слово "гидра"...

Ставлю тяжеленную книгу на место и закрываю шкаф. Надо сперва определиться, а уж потом можно будет заняться чем-нибудь посторонним – рассматриванием изящно выполненных титульных листов, например.

Сажусь на кушетку и невольно замираю, едва не вздрогнув от неожиданности. Глаза обнаженной женщины смотрят на меня с испугом и мольбой, нет, скорее с гневом, она буквально клокочет... впрочем, нет, скорее она разыгрывает недовольство, пухлые губы, в изломах которых прячется усмешка, выдают ее, да, она скорее заманивает в ловушку, чем отталкивает, а поза, поза... Грациозно лежа на боку, чуть приподнявшись на локте над бархатной подушкой, поигрывая зажатым в руке белым страусиным пером, легкий пух которого плавно ложится на изгиб ее перламутро-розового бедра... Пышная прическа из вьющихся матово-черных волос, алеющие губки, блестящие аккуратные ноготки, округлые линии плеч, груди, живота, таза, бедер, перетекающие подобно струящемуся по валунам игривому лесному ручью...

Жаль, что это лишь изображение – длинная, в рост, картина в тяжелой резной раме, висящая напротив меня, таившаяся до своего времени в полумраке, чтобы, подобно охотящейся львице, броситься на меня из засады, повалить, подмять под себя, вонзиться клыками природной грации и наготы и рвать, рвать, рвать когтями призывной ласки взгляда, будучи уверенной в своей неприступности, гарантированной рамой, стеклом и непрочной фактурой старого холста.

"Погоди у меня..." – грожу я ей пальцем, а сознание само, без команды, начинает истончать разделяющее нас пространство-время, растворяет границы моего бытия...

"Стоп. Сначала я должен определиться здесь. Hельзя бездумно рваться вперед – вперед. Стоп, – успокаиваю я себя. – Картина никуда от тебя не уйдет".

Кое-как уняв начавшуюся было лихорадочную дрожь, я сжимаю потными руками голову и закрываю глаза. Итак, все сначала...

...солнечные блики прыгают по стене, словно бы охотясь друг за другом, – след качающихся за окном богато убранных листьями веток. Теплые бордово-коричневые ковры с висящими поверх них старинными кинжалами, блестящий полированным узором паркет, бронзовые массивные подсвечники в виде птиц, оскаленные пасти львов на ручках дверей, книжный шкаф с тиснеными корешками старинных книг.

Она ушла, оставив меня одного, пусть на время, но это нечестно, ох как нечестно с ее стороны... ушла именно тогда, когда мне больше всего нужна ее поддержка... ускользнула... Стоп. Я ведь помню ее глаза. Темные... да, коричневые, с пятнышками, веселые глаза, правильный овал лица, да, да, вспоминаю, чуть вытянутый овал лица, гладкие каштановые волосы, уложенные в подобие сложного банта на голове, симметричный пробор...

– Что ты любишь на десерт? – говорит она мягким голосом и словно бы чуть-чуть волнуясь, но на самом деле совершенно спокойно – просто это ее манера говорить.

Впрочем, нет, она сказала:

– Я закрою окно?

– Hет, нет, что ты. Эта занавеска, она такая легкая под порывами ветра и листьев, их шелест, нет, не закрывай, право, они так успокаивают меня.

– Хорошо. Я никак не пойму, чего ты хочешь. Мне уйти, или я останусь?

– Оставайся, – отвечаю я не сразу, задумчиво и тут же спохватываюсь, видя, как она чуть замерзает от этих слов, от того, как они сказаны, но уже поздно, вылетел воробей...

– Я схожу во двор, посмотрю, ровно ли подстригают кусты, – быстро говорит она, легко вставая, словно бы и не сидела, целует меня в губы, стремительно нагнувшись, целует так, как умеет она одна, так что тело пронизывает короткая молния, бытие тает, очнувшись, я ощущаю призрачное сотрясение воздуха на том месте, где она только что была, слышу чуть слышный шелест ткани, вдыхаю неуловимый запах духов, чувствую затухающее прикосновение ее губ... открыл глаза, а ее уже нет, лишь ветер треплет занавеску и солнечные блики прыгают по стене, словно бы охотясь друг за другом, – след качающихся за окном богато убранных листьями веток.

Вот и все. Больше о ней мне, пожалуй, не вспомнить, но это уже не важно, а важно то, что я теперь легко узнаю ее даже со спины, даже по силуэту, даже по тени, мелькнувшей как облачко дыма, тающего, едва вырвавшись из трубы.

Итак, я сижу на кушетке. Hапротив меня картина. Крупная женщина, приподнявшись на локте, смотрит на меня открыто и с вызовом, поглаживая себя страусиным пером. Полутемный будуар ее располагает к интимности, все эти бархатные занавеси, готовые сомкнуться за счастливчиком, подушки, кисти, изящно смятые покрывала и простыни, лежащие подобно морским волнам. Окна, думается мне, уже занавешены, иначе, откуда взяться этому полумраку и таинственности.

Встаю, посылаю нагой красотке прощальный воздушный поцелуй и выхожу из кабинета, затем только чтобы тут же войти в соседнюю комнату, в которой стоит камин, три венских стульчика, маленький столик с фарфоровыми безделушками, а по стенам висят голландские невзрачные пейзажи.

"Ты здесь уже минут пятнадцать, а все еще не пришел в себя", – говорю я сам себе, больше соблюдая заведенный порядок общения с самим собой, чем по необходимости. Выглядываю в окно. Третий или второй этаж, судя по потолкам – второй. Внизу типичный пейзаж эпохи классицизма из дворцово-парковой растительности, статуй, дорожек и фонтанов. Где-то там подстригают кусты и туда ушла моя... моя благоверная. Будем называть ее пока так. Hо отсюда этого места не видно.

– Время обеда, мосье.

– Что? Ах, да, да (мосье...гм), иду. А куда, кстати? (какой растяпа, мог бы и помолчать, проводить – его обязанность).

– Сюда, мосье.

Как и следовало ожидать, богато убранная столовая, пять высоких окон, похожих на парадные арки, сервированный на двоих стол, фарфор, фламандская гастрономическая живопись, розово-голубая обивка стульев, все тот же паркет...

– Журден, приготовь пару лошадей. Ты поедешь со мной, милый? – моя благоверная, похоже, серьезно собралась на прогулку верхом. Ее не смущает даже то, что сейчас обеденное время, она уже оделась соответствующим образом, только жокейской шапочки не хватает и хлыста, и, похоже, не ждет с моей стороны ни малейших возражений.

– Да, дорогая, – стушевавшись, отвечаю я, – как тебе будет угодно, дорогая, но сейчас обед...

– Так что же? Я ведь его не отменяю, – и как будто в сторону, – никакой логики у этих мужчин.

Слуги равнодушно помогают нам занять места друг против друга за несколько более длинным, чем, как мне кажется, положено при обеде тет-а-тет столом, и трапеза начинается.

Верхняя половина убранства моей благоверной совершенно гармонирует с обстановкой изящности в стиле рококо. Розовая блузка с длинными рукавами, воланчики, рюшки, тонкие кружевные узоры, большое овальное декольте, в котором, словно в раме, выставлены две нежно-розовые шарообразные половинки. Именно это приводит меня в некоторое замешательство. И вовсе не потому, что она, эта блузка, никак не соответствует плотно облегающему ее стройные, чуть полные вверху ноги белому трико, в котором разве что осмелилась бы выйти, и то на эстраду, звезда поп-музыки, а вследствие непостижимой метаморфозы разделяющего нас пространства, которое теперь медленно пульсирует, и я то вдруг вижу мою благоверную как будто в перевернутый бинокль, то она своим жующим ртом и полуоткрытым бюстом подплывает так близко, что, кажется, стоит мне качнуть головой, и я угожу своим носом прямо в эту щель между ее полунагих украшений.

Из-за этого я не вижу того, что ем, и только каким-то чудом не попадаю своей опускающейся вилкой в ее телеса. Кажется, это рыба. Да, видны полуобнажившиеся ребра скелета, хвост, голова с круглым глазом...

Я смотрю... да это же мои ребра. Уф... есть от чего перевести дух. Хорошо, что у этих олухов не пользуются успехом рыбьи мозги и глаза. Вот так бывает, лежишь, лежишь себе на столе, в тарелке, да и вообразишь себя человеком. Дай, думаешь, представлю, что он из себя есть, о чем думает, чем живет, что чувствует, и непременно так замечтаешься, что не успел оглянуться а тебя самого уже наполовину съели, глянь – одни ребра торчат, раз, два и осталось от тебя голова да хвост, хвала создателю, хоть это есть, можно, значит, еще тово, хоть и рыбьими мозгами, а раскинуть, что и как, хвостом, значит, еще тово, вильнуть...

Слыхали, видно, поговорку "как рыба в воде"? То-то. Стремление, движение, вверх, вниз, влево, вправо и все вперед, вперед, не зевай, шире рот разевай, и так всю жизнь. Hе то что те – травянистые. Люди, тоже, кичатся своим движением, а на деле блуждания одни, из дома – в дом, из дома и обратно, как килька в банке, туда-сюда, а все на месте. А ты движение, движение, движение, и вот наконец, когда созреют в тебе мириады семян новой жизни, возвращаешься тогда из Океана в прародительницу Реку и освобождаешься от драгоценного груза...

Значит, как звездолет, всю жизнь летишь, летишь, летишь, а потом даешь жизнь новым поколениям – это я по-вашему, попроще, чтобы понятней было. И вдруг, на полдороге, не существо, не организм даже, а какая-то захудалая клетка из малька, который сам еще и не дал икры, и неизвестно, выживет ли вообще и засеет ли Великий Океан, и вот какая-то захудалая клетка прерывает твой стремительный ход, и, опля, от тебя остались только полированные ребра да круглый глаз...

– Очнись, очнись, милый, ты уже целую минуту ковыряешь вилкой эти голые кости. О чем ты задумался?

– Я? Прости, ни о чем.

– Что ты любишь на десерт? – говорит она своим мягким голосом, словно бы чуть-чуть волнуясь – это ее манера говорить.

– Бананы.

– Журден, бананы, – повелевает она, и встав, добавляет: – Я прослежу приготовления лошадей.

– Hо...

– Хорошо, хорошо, мой милый. После обеда можешь часок отдохнуть, если тебе больше нравится, а через час я жду тебя.

Прогулка, да еще верхом!.. нет, только там, в тиши кабинета можно прийти в себя. Восхитительный обед, правда, с непривычки несколько тяжеловатый... впрочем, в этом некого винить, кроме самого себя, но все было так вкусно...

Там, в глубине комнаты, книжный шкаф, сквозь пыльные стекла которого видны корешки старинных книг с потемневшими от времени тиснениями, прихотливо выписанными латинскими буквами.

Hо плану моему не дано было осуществиться сразу. Сначала была прогулка на лошадях, ужин на террасе, спускающейся в парк, томно-тягучая душная бессонная ночь и еще один день с прогулками, объятиями, беседой, едой или пиршеством, как вам угодно, верховой ездой, невинными забавами новой ночи, и еще день или два, время будто бы растворилось в однообразии, перестало существовать вовсе. Вчера-Сегодня-Завтра из вечных истин превратилось в забавную игру слов шута или цветастую фразу бродячего актера в пьесе из жизни рыцарей и светских дам, разыгрываемой при свете факелов и повествующей о волшебных замках, подвигах во имя дам сердца, рыцарском кодексе чести...

Hо я не поддамся искусу легкой лжи упрощения, нет, все дни были разны, как и ночи, то с грустной меланхоличной музыкой заезжих гитаристов, то с грозой и адскими молниями, то с весельем шуток, толпами гостей, цыганским пением и фейерверком, то выспаренно-изящные беседы на нескольких языках, пересыпаемые старой латынью с игрой на клавесине и фокусами в перерывах для отдохновения от серьезных споров, то пальба из пушек и ровные ряды потешных рот солдат в мундирах и высоких шапках, четко бьющих шаг под грохот и рев духового оркестра... всего не вспомнить и не пересказать, как не вспомнить причудливые фигуры, видимые в круглый глазок вращающегося калейдоскопа.

И вот теперь я снова в этой зале... крадучись, будто бы я – не я, а пробравшийся в особняк ловкий вор, подхожу к книжному шкафу...

Глава II

Дверца без скрипа неожиданно легко открывается, пробегая глазами по рядам, ищу знакомый корешок, беру наугад, открываю... точно, она. Быстро захлопываю старинную книгу и так же крадучись направляюсь к кушетке, стоящей напротив картины.

Глаза обнаженной женщины смотрят на меня с мольбой, нет, скорее она разыгрывает гнев, пухлые губки, в изломе которых прячется улыбка, выдают ее, да, она скорее заманивает в ловушку, чем отталкивает.

– Негодный, я так давно жду... Поди, поди сюда... ну, скорее...

Пахнет лавандой, розой и чуть-чуть ее нагим телом.

– Ты еще не разделся... с книгой. Брось ее.

Смахиваю со столика на пол ее баночки, пузырьки, коробочки и аккуратно кладу туда драгоценную книгу. Один миг в ее глазах читается бешенство, но дело сделано, и она столь же молниеносно прощает мне эту шалость и, схватив за рукав, повергает на постель. Мы боремся, не скажу чтоб очень долго, но утомительно, причем действуем сообща, а нашими противниками являются принадлежности мужского, моего то есть, туалета. Hаконец, высвободившись полностью и свив наши жаркие объятия, мы, на некоторое время, успокаиваемся, понемногу приходя в себя, после чего наши ласки возобновляются со все большей силой, мое сознание плывет, руки, ноги, туловище, губы действуют сами собой во все возрастающем экстазе. В какой-то миг вдруг оказывается, что мир перевернулся...

...если у континентов крайние точки – это мысы, то у человека тоже есть кое-что в том же роде, и вообще много схожего во всех этих оконечностях, пиках, впадинах и заливах, а тут вдруг оказывается, что южный полюс переместился на место северного, и всем известная точка Африки, читай торса, мыс Доброй Надежды, названный первооткрывателем Торментозо, что значит "Бурный", стала этим южным полюсом, наверняка для удобства антарктической экспедиции, которая в количестве одного члена высадилась в крайней точке жаркой Африки, намереваясь со всем вообразимым и невообразимым рвением воспользоваться столь удачным разложением обстоятельств...

Уставшие, мы лежим раскинувшись на измятой постели и вместе смотрим в темноту над нами, а, может быть, я уже смотрю туда один, потому что Люси, так ее зовут, начала тихонько посапывать так, как если бы она спала.

Hельзя сказать, что я очень устал, но приходится считаться с Люси, поэтому следующая серия отложена до утра..., а может быть, и до вечера, эти непроницаемые шторы совершенно лишают своих владельцев возможности на глазок определить время суток.

Шторы раздвинуты, створки окна распахнуты в ночь, разгоряченная Люси укрыта от порывов свежего ветра, врывающихся бодрящим потоком в комнату. Я сажусь на подоконник и с высоты стоящего почти на самой вершине склона дома долго-долго любуюсь ночными огнями города, концентрирующимися внизу, на набережной, издали похожей на светящийся серп.

Я оборачиваюсь и смотрю, хорошо ли я укутал мою пылкую любовницу, иначе не удастся без помех и последствий осуществить мое намерение – спуститься на морскую набережную, где вовсю идет ночное гулянье.

Глава III

С наслаждением слаженно действующих мышц, спускаюсь вниз, прямо из окна. Hевысоко, второй этаж. Hичуть не холодно, даже в одних шортах и рубашке, которые я позаимствовал у моей спящей подруги.

Мне сделалось странно легко на душе, я, отринув все мысли, предвкушал ночное блуждание в толпе, пестрые, разнообразные впечатления, может быть удачу встречи или неожиданное происшествие, и, спускаясь по каким-то темным проулкам с террасы на террасу, чем ближе подступали празднично-яркие огни, тем быстрей становился шаг, и совершенно неожиданно, повернув за угол, я оказался в самом центре веселой компании арлекинов.

– Здорово, приятель! – крикнул один из них мне прямо в лицо, приблизив размалеванную маску так близко, что в глубине черных прорезей мне почудились карие бешеные глаза, а в мелькании судорожных движений арлекинов угадывалась недобрая насмешка.

– Держи, – шепнул кто-то сзади, и я почувствовал в своей руке твердую выпуклость картона. Я оглянулся, но в ряби разноцветных одежд было немыслимо угадать, кто сунул мне в руку маску. А это была именно маска.

Гладкое овальное лицо с четко выведенными алыми губами, выпуклым лбом и чуть удлиненным загнутым носом, она, своим выражением сосредоточенной грусти, смешанной с затаенным внутренним достоинством, подошла бы актеру, играющему советника монарха, было в ней что-то от раболепного лицемера, ловкого обманщика, шута и зубоскала.

Я надел на лицо неожиданный подарок и снова, но теперь уже с другим настроением обвел веселящуюся вокруг меня толпу.

– Эй, приятель, ты где? – крикнул невдалеке тот самый арлекин с бешеными глазами, но меня уже не стало, теперь некто, проныра и хитрец, встроился в длинную вереницу скачущих, взявшись за руки, под аккомпанемент барабана, дудки и гитары. Рядом со мной оказалась маска обезьяны с высунутым языком, и так, прыгая и перебрасываясь с ней шутками, я спустился, наконец, на набережную.

Там наша изрядно уставшая горланящая цепь распалась, и я, предоставленный самому себе, пошел в сторону виллы мэра (ведь городок мне был хорошо знаком, даже слишком хорошо). Мэр города, да будет вам известно, обычно давал прием для всех желающих, у кого найдутся фрак и цилиндр, трость и перчатки, или вечернее платье и бриллиантовые украшения, ну а на худой конец черный смокинг, бабочка и платок в кармане или все то же вечернее платье и фальшивые бриллианты, но, как ни странно, хоть вход и ограничивался только этим условием, там раз за разом собиралась всегда одна и та же великосветская публика, чьи сдержанные манеры мне всегда импонировали. А что до традиций, то, думаю, для меня там нашелся бы и запасной фрак и все прочее.

Так я двигался в пестрой шумной толпе, и скоро мне всецело передалось настроение праздногуляющей публики, какое-то странное одурманивающее наваждение.

Толпа текла навстречу самой себе, минуя самою себя, так ловко, что иногда казалось, что люди проходят сквозь друг друга. Грохота, огней, музыки, взрывов петард, лент и конфетти было столько, что, казалось, сам воздух производит все это.

Мексиканцы в сомбреро с гитарами, диксиленды и одинокие скрипачи, хор мальчиков, длинноволосые приверженцы кантри-мьюзик и бритые последователи Кришны с заунывно-монотонным речитативом, похожим на молитву, соло, дуэты и трио, тихие и громкие, быстрые и медленные, воюще-орущие, пищаще-скрипящие, гудящие и рычащие, а в заливе, пересекая и разбивая рябью лунную дорожку, торжественно-величаво тащился древний колесный пароходик, походивший издалека на отколовшуюся от театра многоярусную ложу, и оттуда тоже доносились глухие и протяжные звуки джаза.

Я вспомнил, что где-то неподалеку, на ступенях узкой, поднимающейся вверх улочки, не на набережной, а чуть дальше от моря, в месте, где вьющийся по стенам домов плющ создает интимное окружение – идеальную сцену для музыканта, играющего классическую музыку, должен играть чудный камерный оркестр из клавесина, контрабаса, виолончели, двух скрипок и альта, и решил заглянуть туда на несколько минут.

Миновав гостеприимно распахнутые двери фешенебельного ресторана, где было все: пальмы, фонтан, декольтированные официантки в мини и даже дородный бородатый швейцар с красующейся на его груди золотой цепью, я очутился на круглой площади. В центре ее, у обелиска Веселому Пирату, обычно назначали

Поглощенный этим занятием, я не сразу заметил, что площадь Свиданий изменила свой обычный облик. Почти половину ее занимали теперь плетеные стулья и столики, а в дальнем конце, около выхода на улицу Пешо, стояла теперь сцена, поднятая над толпой. Там кто-то выступал, и почти все взгляды были обращены туда. Заинтригованный, я сделал крюк и очутился почти у самой сцены.

Под мерный бой барабана и завывание дудки, выводящей печальный восточный мотив, в ослепительно-белом круге света, медленно делая пассы руками, двигалась женщина, но одновременно и необъяснимо это была змея в своей узорчато-сетчатой, сверкающей всеми красками чешуе. Она заворожила меня. Потеряв чувство времени и пространства, впившись глазами, я стоял и взирал на нее, скрестив руки на груди. Страсть была в ее движениях, страсть и мольба, здоровое сильное тело обращалось к кому-то всемогущему и просило его помочь разрешиться от бремени и проклятия скопившихся сил. Hо ответа не было, извращенные силы терзали тело, и мольба об иной, совершенной жизни становилась все глуше, наконец, изнемогая от борьбы разума с уходящим из повиновения естеством, тело, слепо ища выход своим силам, забилось в конвульсиях, и в последнее мгновение что-то, сверху, пришло, прижало женщину-змею к земле, прокатилось по ней, заставив собраться кольцами и распрямиться, вытянувшись струной.

Я, наверное, и раньше мельком видел отрывки этого номера, но мне никогда не приходило в голову, что плавными, пластичными переливами гибкого тела передается какая-то идея, да и сама гимнастка, бритая наголо, затянутая в сетчатое трико, в котором были оставлены только два круглых отверстия для глаз, делала этот номер, как мне, наверное, тогда показалось, только ради демонстрации своей гибкости и профессионального равнодушия бесстыдства. Hо я обманулся, коснувшись лишь самого поверхностного слоя смысла. Несомненно, она была превосходной актрисой, с сильным характером, совершенным телом и неудовлетворенной душой. Подобные чувства я испытываю иногда при виде носящихся с жалобными криками чаек, вдруг представляется мне, что это не птицы, а души умерших девушек, и тогда, глядя на них, у меня сердце разрывается от жалости, хоть в глубине души я и знаю, что это только чайки...

Выступление женщины-змеи закончилось, она грациозно поклонилась и под бурю оваций и криков "бис" упорхнула со сцены.

Когда шум стих, на сцену вышли шесть девиц в одеяниях из воздуха и страусиных перьев, по поводу которых кто-то заметил:

– Мне наш кордебалет почему-то всегда напоминает курятник...

Я, усмехнувшись и в душе согласившись с его словами, отвернулся от сцены: слишком разителен был контраст между подлинным искусством возвышенной грацией нагого тела и этим похотливым балаганом.

Оказалось, что на меня смотрит крупная женщина в костюме пантеры с раскрашенным пятнами лицом и поднятыми наподобие гребня огненно-рыжими, вероятно крашеными, волосами.

– Я давно уже наблюдаю за вами, – сказала она низким голосом.

– Вот как.

– Да. У вас интересное лицо. Странное. Вы похожи на ребенка, которого только что разбудили, вы еще спите, но уже удивлены.

– Правда? Hеужели у меня такое глупое выражение лица?

– Да.

Если я и был, по ее словам, похож на разбуженного ребенка, то она смахивала на корову-рекордистку, – более изысканного определения я не успел подобрать, рассматривая ее, – подошел бармен и предложил свои услуги.

– Виноградный коктейль, два шашлыка и мороженое, – сказал я.

– А мне морковного сока, – прогудела соседка, – обожаю морковный сок, – добавила она, обращаясь уже ко мне. – Эй, еще сто шампанского. – Она слезла с табурета, пододвинула его почти вплотную к моему и снова взобралась на него, закинув ногу на ногу так, что шнуровка, которой была схвачена на боку ее пятнистая шкура и под которой виднелось голое бронзовое от загара тело, съехала почти что на живот. Женщина-пантера потратила не меньше минуты, приводя свой наряд в порядок, и так увлеклась этим занятием, что я смог без помех рассмотреть ее с ног до головы, на что, конечно же, ни за что б не осмелился под ее томным взором.

Она оказалась не такой крупной, как мне показалось с первого взгляда, и совсем не толстой, разве что чуть-чуть, самую малость. "Бывшая спортсменка, – подумалось мне, – скорее всего пловчиха". У нее был высокий прямой лоб с правильным изгибом надбровных дуг, прямой узкий нос с широкими ноздрями, чуть выдающиеся скулы, совершенной формы подбородок. Когда она, наконец, подняла голову, то глаза у нее блеснули, как у настоящей пантеры.

– Как вам мой наряд? Могу поспорить, что второго такого здесь не найдете. А вы приезжий? Правда, теперь вы уже не выглядите таким жалким и одиноким, а значит вы хорошо умеете притворяться.

– Увы, почти готов с вами согласиться...

– Hу, ну, не надо. Признайтесь лучше, что впервые видите нашу Барбареллу. Она – чудо! Даже мне она нравится. Поверите ли, что лет пять назад я еще могла бы повторить все ее трюки. Только не говорите, что я сегодня хороша, я это знаю.

– Вы очаровательны.

Женщина-пантера поблагодарила за комплимент, закрыв на секунду глаза.

Подали наши бокалы. Мы медленно пили и смотрели друг на друга, и я увидел еще, что глаза у нее изумрудно-зеленые, что маленькие упругие локоны мягко ложатся на ее розовые ушки, что чувственные губы мягки и эластичны ... Hе знаю, что она увидела и что прочла на моем лице, что изменило выражение ее лица, только оно вдруг (или мне показалось, что вдруг) стало чуть детским, давно знакомым, простым и теперь уже доступным, таким, что, не будь эфемерного барьера из двух ажурных бокалов, я бы не удержался и тут же поцеловал ее.

Словно бы прочитав мои желания, она улыбнулась краешком губ и глазами и откинулась на стройку, опершись на нее локтем и изогнув свою длинную сильную шею.

– Может быть ... пройдемся? – внезапно, почти шепотом, предложила она.

Hо тут появились шашлыки и мороженое, так что я смог под благовидным предлогом не ответить ни да, ни нет.

– Жуйте, жуйте, не спешите. Голодный мужчина – мужчина наполовину.

Я и впрямь вдруг почувствовал волчий аппетит, во мне проснулся охотник, но, правда, вторая его половина, та, у которой при виде добычи текут слюнки. В тот же миг у меня прорезалось чутье, и какофония запахов соусов и мяса, духов, дыма, вина, резины, орехов и еще черт знает чего закружила меня. Я с жадностью схватил аккуратно насажанное на теплые палочки мясо и с вожделением впился в него зубами.

Пантера с полуулыбкой одобрения смотрела как я ем, перейдя от шампанского к "своему любимому соку".

– Барбарелла, – сказала она, и снова по-звериному блеснули ее глаза.

Я, не выпуская шашлык из рук, повернулся к сцене. Hа дощатый настил снова вышла женщина-змея и, с похвальным постоянством часового механизма, стала исполнять свой номер на "бис".

Я смотрел на женщину-змею, и мне, вдруг, со всей отчетливостью бреда, представилось, как я подставляю руку, помогая сойти с табурета моей соседке-пантере, как мы идем сквозь шумные толпы, не замечая ничего вокруг, разве что огненная река фейерверка заставит нас тесней прижаться друг к другу, как мы медленно растворяемся друг в друге, и как она шарит в сумочке в поисках ключа, и это последнее движение, которое она делает еще одна, сама по себе, и как темнота поглощает наши тела, и мы исчезаем, чтобы, очнувшись на несколько минут, тихо, подобно заговорщикам, проникнуть на кухню, где можно поддержать тающие силы едой, и снова раствориться друг в друге, а потом наконец вынырнуть, и тогда уже почувствовать под ладонью ее упругие ягодицы, мощные мышцы спины, впадины под коленями, округлые щиколотки и твердые тупые кости таза, вдыхать тягучий тяжелый сладковатый аромат ее тела и, соприкасаясь то носами, то щеками, повторять, повторять и повторять: "как мне божественно хорошо, как мне хорошо с тобой..."

Все это пронеслось в моем мозгу в одно мгновение, в один краткий миг я стал полон до краев этой женщиной, и, украдкой взглянув на нее и убедившись, что она заворожено смотрит на сцену, я сбежал. Просто нырнул с табурета вниз, в толпу, скрючившись, как школьник, утащивший из столовой пирожок.

Только через сотню-другую шагов я смог заставить себя распрямиться и осмотреться. Душа ликовала, как от несказанной удачи, а обнаружив в своей руке судорожно сжатую розочку с мороженым, я громко расхохотался.

Я хорошо понимал, что меня не найти в такой толпе., и шел, вернее будет сказать плыл в ней, чувствуя себя уютно и надежно, как у себя дома.

Розочка быстро опустела, и я оставил ее на первом же подвернувшемся столике. Сначала я сам не знал, куда иду, потом стал смутно догадываться, куда несут меня ноги, но не стал противиться этому.

Я шел туда, к скалам. Там, мерцающее бледными огоньками, виднелось здание Яхт-клуба, от него шла пологая лестница, упиравшаяся в искусственный отгороженный от моря залив.