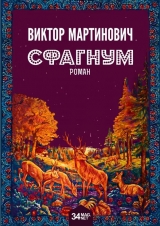

Текст книги "Сфагнум"

Автор книги: Виктор Мартинович

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)

– Не пускает, – угрюмо твердил Серый. – Он, которого золото, – не пускает. Он тут реку сделал.

Шульга молчал. Он скорей соглашался с Серым, чем не соглашался с ним.

– И что мутить будем? – поинтересовался Хомяк.

– Я, пацаны, предлагать боюсь, – объяснил Шульга. – Я, заметьте, вас на болото привел, с колдуном потер, клад нашли. А вы мне – олигофрен. Вот сами и предлагайте. Чтоб я потом крайним не оказался.

– Может, в деревню двинем? – спросил Хомяк.

– О, во, давай, двигай! – весело поддержал его Шульга. Эта идея показалась ему более очевидно олигофренической, чем все его идеи вместе взятые.

– Он и домой не пустит, – почесал себе лоб Серый. – Я так думаю. Берем мешок. Идем к переправе. Оставляем рыжье на переправе. Сами переплываем. Утром берем колдуна и идем за мешком. Если еще какая шняга случится, он «рэкспэксфэкс» скажет и все разрулится.

– А не стремно рыжуху без присмотра? – выразил сомнение Хомяк.

– А что с ней станет? – пожал плечами Серый. – Медведь-папа упрет? Медведю-сыну игрушечный автомат купить?

– Логично, – согласился Хомяк.

Обратно пошли быстро: стопы Шульги еще помнили тропу. Однако с ощущением расстояния что-то стало: угадывающиеся в темноте буки как будто прилипли к горизонту и не приближались. Время, измерявшееся у них пройденными метрами, как будто тоже замерло, вместе с пространством, которое отказывалось покоряться. Самым же неприятным было то, что после предположения Серого о том, что их «не пускают», ощущение щемящего одиночества, преследовавшее их все время, пока они топали по кочкам, сменилось ощущением некоего внимательного и недоброжелательного присутствия. Это было похоже на взросление, на тот его момент, когда вдруг обнаруживаешь, что все окружающие тебя люди перестают слюняво улыбаться и протягивать тебе конфетку, встречая тебя вместо этого колючими взглядами и подозревая, что ты разобьешь окно мячом. Разговаривать не хотелось, так как «он», который «не пускает», мог слышать любые их дурашества, подтрунивания и старые анекдоты. Кроме того, ночь вступила в ту изнуряющую свою пору, когда физически, болезненно тянуло спать. Хомяк вдруг сбился с ритма ходьбы и остановился, как будто хотел справить малую нужду. Серый, ступив шаг в сторону, обошел его, нагоняя Шульгу. Шульга почувствовал, что шаги Хомяка выпали из концерта чавканий и перестуков, которыми сопровождалось их продвижение, но поначалу не придал этому значения: он был уставшим, растерянным и одиноким. Он был обижен на болото и раздражен тем, что то не дает им добраться до ночлега. Однако, пройдя вперед и все еще не слыша нагоняющих шагов Хомяка, он резко остановился.

– Хома? – спросил он вполголоса. Ответом была тишина.

– Хома! – крикнул он громче.

– Я, – вторил вялый вскрик Хомяка.

– Случилось что? – поинтересовался Шульга.

Хомяк не отвечал. Шульга постоял некоторое время, затем, вполголоса ругнувшись, пошел в том направлении, откуда мямлил Хомяк. Серый, подумав, тяжело почавкал в ту же сторону, ругнувшись отнюдь не вполголоса. Приятели застали Хомяка неподвижно стоящим чуть в стороне от тропы.

– Хома. Че ты? – спросил раздраженно Серый. – Заблукать решил? Утопиться?

Хомяк молчал. Шульга и Серый приблизились к нему вплотную и посмотрели в ту сторону, куда была повернута голова Хомяка.

– Еб твою, – не выдержал Шульга.

Прямо под ногами Хомяка начиналась водная гладь, нечто вроде неожиданного речного плеса, вынырнувшего из топей или болотного озерца, только начавшего зарастать и превращаться в окно. Диаметр водной глади был небольшим, скорей это напоминало дождевую, в пять шагов, лужу. Вода светилась изнутри – примерно тем же оттенком, который сообщали болотам упавшие звезды. Однако там, на глубине, которую невозможно было определить, мерцали не золотые монеты. Там жил ночной жизнью уютный городок. Была явно видна дорога, начинавшаяся у ступней Хомяка и тянувшаяся вдаль, мимо игрушечного костела и домиков с черепичными крышами. По дороге ползли автомобили, расчерчивающие пространство перед собой снопами света. Казалось, в автомобилях едут совершенно счастливые люди, умеющие ценить блеск звезд над головой и радоваться тому простому факту, что сейчас – ночь или день, или вечер, или утро. В домиках горели окна, в распахнутых настежь мансардах ветер шевелил занавески. Заборы домиков были украшены желтыми фонариками, дорожки, проложенные в подстриженных газонах, подсвечивались спрятанными в траве лампадами. По тротуарам брели редкие прохожие: мужчины были одеты в летние костюмы, женщины – в платья и кокетливые шляпки: было видно, что прохожим некуда спешить, рабочий день закончился и впереди – теплый летний вечер, из тех, что по каким-то причинам застревает в памяти на всю жизнь и вспоминается с чувством острой ностальгии в моменты, когда человеку грустно. Кажется, из-под водной глади была слышна приглушенная музыка, где-то, возможно – в кафе, возможно – на дансинге, играл джазовый квартет. Хомяк с тяжелым вздохом сел на кочку, нависавшую над городом. В его глазах отражались фонари, горевшие далеко внизу.

– Блядь, ну что за жизнь? – сказал он, растирая себе глаза. – Что за жизнь, а? Блядь, ну кто мне скажет, что за жизнь? Почему что бы ни делал – все хуйня? Бляди, малины, менты? Махач, съёбки? Плохо – пиздец. Но хорошо – тоже пиздец. Бутылку «Абсолюта» и кокса всосать. Или штакетник выкурить и поржать, а потом похавать. Все то же, только еще хуже. Почему нельзя как у людей? А? Пацаны? – он хлюпал носом. – Почему вот так, с заборчиком, с домиком? А? Газон стричь? А по вечерам – с бабой в кафе. Какао с десертом. Сидеть, музло слушать, зубами сверкать. Чтоб тебе на тарелочках, с вилочками. Почему, пацаны? Есть ли это все, пацаны?

Город начал меркнуть: фонари, лампочки на заборах, плафоны, освещавшие дорожки, утрачивали яркость. Прохожие превращались в тени, ползущие по дну мутного озерца.

Хомяк вытер лицо рукавом.

– Почапали, братва.

Серый аккуратно тронул озеро ступней в том месте, где еще несколько секунд назад был виден шпиль костела: ему было интересно, уколет костел ногу или нет.

– Глубоко. Дна нет ни хуя, – прокомментировал он. – Может, и нет там никакого города.

К переправе у шумящих буков подошли, когда заснула уже даже, кажется, сама ночь: всякий ветерок, всякое движение прекратилось – не было слышно ни шелеста листов, ни сонных шевелений птиц на ветках.

Выбрали место повыше, тщательно ощупывая ладонями землю, нашли семейку из нескольких достаточно твердых кочек, сложили мешок на них. Торфяник просел, но неглубоко, не образовалось даже ямки с водой.

– Ориентир бы какой! – покрутил Шульга головой вокруг. Было темно, и в этой темноте проступала ровная, как тарелка, пустошь без единого деревца, и угадывалась граница с небом, обозначавшая себя звездами.

– Сейчас сделаем, пацаны! – Серый быстро скинул с себя одежду и ухнул в воду. Очень скоро он обозначил себя хрустом веток в перелеске на другом берегу. Хруст сначала был беспорядочным, но потом приобрел некоторую ритмичность, как будто обезумевший великан выкорчевывал столетнее дерево, чтобы поковыряться им в зубах. Снова плюхнула вода – Серый тащил на себе загубленную березку, которую переломал без топора. Перебравшись к приятелям, он оборвал бересту в месте разлома и, размахнувшись, воткнул дерево в землю. Сфагнум и травы под ногами амортизировали, но ствол легко пробил дерн и воткнулся во влажный торф рядом с мешком.

– Это – от нечистой силы, – отдышавшись сказал Серый. – Если решит снова тут все перекрутить. А у нас ориентир – березка, – Серый довольно рассмеялся.

– Ну и место тут явное: буки, хуюки, – поддержал его Хомяк. – Завтра найдем. А не найдем, будем кружить, пока не выйдем. Рюкзак же нашли.

Приятели переплыли через затоку с таким настроением, будто возвращались к себе домой. Ощущение бескомпромиссно твердой земли под ногами было настолько непривычным, что их по инерции продолжало покачивать – они шли на полусогнутых ногах, готовых спружинить и выбросить тело вверх, если стопа угодит в трясину. Поляна оглашалась медвежьим храпом Степана – двери его хатенки были приоткрыты, видно, укладываясь, он еще надеялся дождаться своих гостей. Друзья попадали вокруг кострища, проваливаясь в сон, как в топь.

– С точки зрения оптики, город под водой объяснить можно тем, что. – сказал Шульга, не в силах закончить мысль.

– Отражение. Стратосфера. Огни.

– Блядь, пацаны, – с чувством вздохнул Хомяк, и вздох у него получился прерывистым, со спотыканиями.

– Спокойной ночи, – поповской интонацией пробасил Серый, уже идя через снящееся ему болото.

За спящими тлели угли костра, которые, быть может, и потеряли четвертое измерение, но все еще оставались гипнотически красивыми.

Глава 20

– Ну что, юные натуралисты! Где ваше сокровище? – Степан этим утром весь превратился в прищур. Но это был не тот лучистый прищур, который Бонч-Бруевич и другие апостолы сообщали лику Владимира Ильича Ленина в житиях, но особый, хитрый и саркастичный прищур. Такой прищур, быть может, был у Диогена. У Апулея наверняка был такой прищур. У Пьетро Аретино и у Леонардо Да Винчи мог быть такой прищур, а у Сервантеса – нет, не могло. У Бомарше, создавшего Фигаро, мы видим такой прищур, и у Фигаро, созданного Бомарше, мы тоже его видим. А вот у Моцарта, написавшего «Женитьбу Фигаро», прищур отсутствует. У Крылова – есть. У Пушкина – нет. У Дантеса, кстати, есть, у Салтыкова-Щедрина – есть. У Гоголя – есть. У Лермонтова – нет. У Достоевского – нет. У Тургенева – нет. У Чехова прищур есть и даже схвачен на нескольких фото. У Булгакова есть. У Ильфа и Петрова – есть. О, какой адский прищур у Ильфа и Петрова! А у Алексея Толстого – нет. И у Льва Толстого не было. У Толстых с прищуром не сложилось. У Набокова прищур был. У Пастернака – не было. У Горького был, но извело НКВД, и потом не было. У Гайдара – не было. У Шагинян – был. Но мы увлеклись. Так вот. Степан щурился у костра, пока Хомяк, Серый и Шульга потягивались, причесывались и размазывали грязь по лицу, зачерпывая болотной воды из-под кочек.

– Чего-то длинный ваш не очень, – сразу заметил колдун. – Еле ходит.

Серый на это ничего не ответил, косолапо топая по поляне, как поднятый из спячки медведь.

– Мы его умаяли вчера малек, – объяснил Шульга. – Он у нас рикшей работал. Которая сумки другим подносит, – Шульга не вполне был уверен ни в значении, ни в роде слова «рикша».

– Так где клад ваш? – еще раз спросил Степан. – По карманам распихали?

– Когда б по карманам! – гордо ответил Шульга. Ему, как и остальным товарищам, не хотелось вспоминать о вчерашних приключениях, но он чувствовал, что со Степаном лучше говорить, отвечать на вопросы, а то еще обидится. – Много взяли! Не поместилось в карманы!

– И? – шире улыбнулся Степан.

– Мы за рекой оставили. Палку врыли рядом. Чтобы найти легче.

– За рекой? – теперь прищур колдуна скорей напоминал ленинский – настолько он был восхищенный, лучистый, теплый. – Ай, молодцы!

– А что такое? Мы не могли упереть. Там мешок килограмм семьдесят весил. Или сорок. Серый вон стонал. А он у нас выносливый.

Колдун крякнул и подкрутил усы.

– Что ж вы столько. – он прервал себя на полуслове и сделал вид, что занимается приготовлением чая.

– Так а что с ним случится? – поинтересовался Хомяк. – Мы ориентир оставили.

– Ориентир, говоришь? – хмыкнул колдун и сощурился так, что саркастичные лучики пошли даже по его носу, даже уши, кажется, участвовали в гримасе, выражавшей сомнение в умственных способностях приятелей. – Ну-ну.

Товарищам стало неспокойно.

– Пойдемте, наверное, прямо сейчас, – предложил Шульга.

– Серый, вставай! – (Серый умаянно сидел на бревне у костра). – Заберем наше. И в деревню. Там нас, может, уже ищут.

– Что, даже чаю не попьете? – веселился колдун.

Троица устремилась сквозь кусты к букам. Степан снял с огня котелок с водой, налил себе кипяточку и, с кружкой в руке, неспешно пошел за ними. Утренняя поляна выглядела, как оптимистичный шишкинский пейзаж: серебристые стволы деревьев бликовали, разбрасывая брызги света на травы вокруг. Хотелось улечься в папоротники и смотреть на кроны.

– Красиво тут. Чего здесь хату не поставили? – спросил Шульга.

– Место тут плохое, – односложно ответил колдун, еще раз дав понять троице, как мало она понимает метафизику болот.

– Вот там река! – показал за кустарник Шульга.

Степан лишь остановился и со смаком, с прихлебом, сделал глоток. Шульга и Хомяк вышли из кустов первыми.

– Блядь! – сказал Шульга.

– Ну и где река, Шуля? – поинтересовался Хомяк.

Подошел Серый. Взглянул на ровную, до горизонта идущую болотную пустошь без намека на реку, затоку, лесок, холмик, за которым могла скрываться река, сел на кочку и сказал, четко артикулируя согласные:

– Блядь. Как это все заебало.

– Рано ссать, Серый, – похлопал его по плечу Хомяк. Он вспомнил, что вчера сам был за то, чтобы ставить золото у буков, так как место найти просто.

– Глядите, пацаны. – Шульга показал на сломанную ветку ольховника. – Вот это – я точно помню – я вчера сломал, когда за кусты эти хватался, из реки выбираясь. Степан! Степан, как так может быть, а? Вчера река была, сегодня нет? Колдун улыбался во весь рот, демонстрируя зубы, которые, быть может, и не были ровными, как лесная сосна, скорей напоминали сосну болотную, но зато отличались белизной и крепостью. Золотого зуба среди них совершенно точно не было. Через некоторое время, глядя на эти зубы, Шульга понял, что Степан не тянет паузу, не ждет, когда приятели сами догадаются, а вообще не собирается отвечать на этот вопрос. Более того, он вдруг понял, что и задавать-то вопрос ему не следовало, так как во многом вопрос был риторическим.

– Что нам? Показалось вчера? – бормотал он себе под нос. – Надо было тонуть? В понарошку?

Шульга аккуратно прощупывал стопой настил из аира и сфагнума, боясь, что тот провалится под ногами и засосет по горло в бурлящую речную воду, которая просто заросла и не показывает себя. Но мхи были тверды, не было даже следов того, что тут когда-то была большая вода, что она ушла месяц, два назад: не было глубоких провалов между кочками, не было обнаженного торфа – ничего. Шульга прогулялся по болоту и вдруг вскрикнул.

– Так вот же оно! Епт! Вот же! – он показывал на слегка покосившийся ствол березки, торчащий чуть в стороне. Рядом со стволом отчетливо был виден белый мешок. Все трое побежали туда. Колдун наблюдал из кустов.

– Бренчит! – радостно вскрикнул Шульга, взвесив мешок в воздухе. И тут же губы исказились гримасой: вчера мешок был явно тяжелей. Он раскрыл куль и запустил туда руку. Порылся, рождая металлический дрязг в брюхе мешка, и вытащил ладонь. В ней была пригоршня латунных пивных пробок. Пивных. Пробок. Хомяк стал растирать свое лицо ладонью, Серого почему-то согнуло пополам.

– Не может быть, не может быть, бля, не может быть, – быстро повторял Шульга. Он взял мешок за днище и перевернул, вытряхивая содержимое в воду.

Рассыпаясь и отсвечивая на солнце, из мешка высыпалась целая гора хлама. Тут преобладали пробки с ребрышками по краям, пробки, которые так просто, поддев зажигалкой, выщелкнуть с полулитровой бутылки, высвобождая обильную пену; но имелись тут и фольговые водочные пробки, похожие на золотые монеты, у которых вдруг исчезла решка, были унылые стальные пробки с бутылок «Боржоми», экзотичные бельгийские пробки с корсетом, снабженные прижимной юбочкой из металла, пробки от хорошего шампанского, а Серого рвало, рвало у березки.

– Нет, я понимаю. Ну. Приглючилось, – заикаясь, повторял, кажется, уже во второй или третий раз Шульга, трогая пальцами хлам. – Ну я понимаю, как дураки, поднимали не монеты, ну. Но кто мне объяснит. Степан, может вы объясните. Хомяк, ты, может? Откуда, блядь! На болоте! Столько! Пробок! А?

– Надо было вчера уносить, – отозвался Степан. Он уютно устроился в ольховнике и попивал из кружки. – Он же потому и мешал! Это ж понятно!

– А вчера сказать не могли? – выкрикнул Хомяк. Он был готов накинуться на Степана, на Шульгу, на кого угодно, лишь бы клад вернулся.

– Вчера не мог, – Степан с прихлебом глотнул чаю и сплюнул попавшую в рот соринку. – Голова ж у вас есть.

– Не понимаю! – Шульга хватался за свой вопрос так, будто ответ на него мог подсказать, куда делось золото. – Нет! Тут не может быть столько пробок! Ну сидели пикником, допустим, целый грузовик братвы сидел. Пировал. Пиво пил. Крышечки выкидывал. Ну мы нашли их мусор, сгребли все, запутавшись. Но тут же вон ржавые, старые есть, а есть новые. С разного времени! Откуда на болоте? Этого не может быть! Серый, хули ты тошнишь? Ты можешь объяснить, хули ты тошнишь? А?

– Чего-то хуево мне, пацаны, – отозвался Серый, согнувшись пополам. Его лицо было в испарине. – Мне бы полежать. Ощущение, что вообще пиздец. Заболел, наверное. Мне бы полежать.

– И что, теперь уже не вернешь? – спросил Шульга у Степана. – Вообще никак?

– Теперь – никак, – саркастичный прищур на секунду ушел с лица колдуна, его лицо приняло сожалеющее и расстроенное за ребят выражение. – Я же предупреждал. Только одна попытка.

Серого снова с утробным рыком вырвало. Он упал на колени, но быстро поднялся на колотящиеся ноги.

– Уйдем отсюда, пацаны! – попросил он. – Мне от этого болота, я чувствую. Малярия это или что. Не знаю. Но давайте валить отсюда! Подальше! На сушь! На хер, в деревню! Полежу там, молока попью. Оклемаюсь.

– Что с ним? – спросил Шульга у Степана обеспокоенно.

– А я знаю? А я лекарь? – отозвался он.

– Но это не из-за вчерашнего? Не из-за чайку этого вашего? – спросил Шульга.

– Нет. От чая моего только бодрость в организме и волшебство вокруг, – довольно подкрутил усы колдун. – А этого действительно ведите с болота. А то помрет, тут вам не кладбище. – Было непонятно, шутит Степан или нет.

– А кудой идти? – спросил Хомяк.

– Да вам вон Петька и Васька помогут. Идите туда, – Степан махнул рукой в сторону солнца. – Птицы нагонят.

– Может, пробки возьмем? – нервно почесал подбородок Хомяк. – Вдруг оно расколдуется.

– Не расколдуется, – оборвал его Шульга. – Мы не в сказке детской, а в жизни. Тут если говно происходит – это навсегда. А если что хорошее – вот тогда расколдуется, да. Чтоб говном стать.

Приятели пустили Серого вперед: он шел медленно и все жаловался на то, что ему холодно. Его майка промокла от пота. Присев отдохнуть на кочку, он уже не смог подняться, говорил, что голова кружится и перед глазами темно. Шульга подставил ему плечо, Серый оперся на него рукой и сделал несколько слабых, тающих шагов, но упал на колени – его ладонь выскользнула, рука безвольно обвисла. Пришлось подключать Хомяка, взваливать трясущееся крупной дрожью тело Серого на плечи и вести его под руки двоим.

– Может, укусил кто? – недоумевал Шульга. – Тебя ночью гадюка не кусала? Или паук? Тут есть такие пауки большие, с крестами. Укусит – пиздец.

Он пробовал удерживать Серого в сознании расспросами, но Серый плыл, отвечал не с первого раза.

– Гадюка! – напоминал Шульга. – Гадюка?

– Гадюка, – соглашался Серый и улыбался почерневшим ртом. С губ повисла паутинкой ниточка слюны. Глаза были мутными и закатывались. Когда же взгляд Серого фокусировался, было видно, что он уже ничего не видит.

– На солнце сгорел! Удар солнечный! – пытался разогнать сгустившуюся жуть Хомяк. – Мы вчера на солнце много были.

Над головой кружили вороны, время от времени забирая вперед и действительно показывая путь. Их карканье, их хлопанье крыльями, сам их вид – лакированно-черный, с огромными рваными крыльями, величественно распростертыми над троицей, дышал похоронами и смертью.

– Обоссался, – зафиксировал Шульга еще один симптом.

– Тьфу, блядь! – Хомяк брезгливо отстранился от товарища, из-за чего тот, ступив несколько шагов, упал.

– Поднимай! Помоги! – прикрикнул на него Шульга. – Не видишь – совсем кранты человеку!

– Ну, придет в себя я ему припомню, как обоссанного по болоту тащил! – прошипел Хомяк.

Вороны переговаривались сверху короткими пронзительными гарканьями. Казалось, они прагматично обсуждают, кому из них достанется левый, а кому – правый глаз еще не умершего Серого. Птицы сопровождали приятелей, когда те добрались до леса, продолжали кружить над головой, пока брели через выгон к деревне и только у поваленного знака «Буда» развернулись и, сделав самый последний заход, – такой низкий, что они коснулись своими крыльями волос Хомяка и Шульги, скрылись из виду. Здесь, у околицы, Серый окончательно потерял сознание: его ноги безжизненно уперлись в землю и мешали его тащить: товарищи попытались полностью поднять его в воздух, но Серый был слишком тяжел. В итоге к хате они его доставляли волоком, взвалив на себя, как убитого командира.

Баба Люба сидела на лавочке у своего дома. Завидев процессию, женщина поспешила навстречу, охая и расспрашивая, что случилось. Серый уже не говорил, а Шульга и Хомяк ответить ничего не могли, так как не понимали сами, что случилось. Они подтащили товарища к хате и уложили на лавке в тени росшей под окнами груши.

– В хату понесем? – спросил Хомяк.

– Понесем, понесем, – отвечал Шульга.

– Дык памог вам Сцяпан? – спрашивала баба Люба.

– Хомяк. Тут такое дело. Он же обоссан, – ходил вокруг Шульга.

– Ну, – не понимал Хомяк.

– А што с вашым другам стала? – не отставала женщина.

– Надо портки с него снять. Обоссанные. Он, может, обосрался там.

– Ты будешь стирать? – возмутился Хомяк. – Я стирать не буду! И снимать не буду. Я что, пидор?

– Ну а как его? Обоссанным в кровать? – нервничал Шульга.

Серый вдруг открыл завалившиеся глаза и покрутил головой вокруг.

– Ваша! Ваша! Ваша! – протянул он руку к бабе Любе. – Красный дай!

Женщина заойкала и положила ладонь на лоб Серого. Тот изогнулся дугой, глаза его снова закатились.

– Убила хлопца, рассамаха! – запричитала баба Люба. – Таки малады! Жыць ды жыць! Бедны! Бедны! Як мой Пятро! Нашто такога маладога забрала, русалка? Нашто румянага забрала, русалка? Нашто вясёлага забрала, русалка? – голос бабы Любы изменил тембр и набрал мелодичность, переходя в особый хроматический режим, который можно было бы охарактеризовать как «народное контральто». Шульга понял, что баба Люба собирается затянуть стандартный отпевальный плач по свежему покойнику и поднял руку:

– Погоди, баба Люба! Рано Серого хоронить! Он круче всех у нас! Он еще полчаса полежит и всем росомахам мандибулы пооткручивает. Шульга неумело перекрестил приятеля, надеясь, что это поможет снять сглаз.

– Зачэм воласы збрыл? – баба Люба сбавила громкость, но продолжила говорить нараспев, как бы вгоняя себя в мистический транс. – Мы ж цябе так загаварыли, галову тваю кудравую зашэптали, калтун прагнали, зачэм воласы збрыл?

Женщина погладила Серого по щекам, но сделала это так, как будто он был уже мертвым. Шульге и Хомяку от ее причитаний и ее голошения делалось все больше не по себе. Вдруг по улице на большой скорости промчался продолговатый, похожий на маринованный огурец УАЗ-452 с красным крестом между лупатых глаз и синей шляпкой сирены. Микроавтобус сделал широкий круг, развернулся и с фырчанием рванулся к калитке. Тут он замер и заглушил двигатель, показывая, что приехал по адресу.

– Откуда они взялись? – глаза Шульги сделались очень похожими на фары микроавтобуса УАЗ-452.

– Ты вызывал? Мы ж их не вызывали! – недоумевал Хомяк. Он обратился к бабе Любе. – Женщина, вы вызывали «скорую»?

Вопрос был глуп: единственный работающий телефон в деревне был на другом ее конце, баба Люба все время с момента встречи была рядом с троицей.

– Может, кто из деревенских? – предположил Шульга. И сам же подверг сомнению это предположение. – Да тут «скорая» из Глуска два часа едет, а мы только пришли! Не! Бред!

Хлопнули дверцы, во двор по-хозяйски ступили двое мужчин. Один, долговязый, имевший на лице такое выражение, как будто он только что по ошибке съел соплю, был в синей форме санитара. В другом – кургузом и в кепке, можно было узнать водителя. И даже не водителя, а шофера.

– Два ведра! – санитар продолжал разговор, начатый, по всей видимости, очень давно. – Реально два ведра соляры! И сотни не проехал! На два ведра! Так как такой расход? Это что, машина? Так ладно бы еще тянула! Так не тянет вообще! Шестьдесят наберешь и все: гудит, пердит, не может больше. Где у вас тут пациент?

Баба Люба тотчас же заголосила – на одной ноте, очень пронзительной, рвущей барабанные перепонки. Вслушавшись, можно было разобрать:

– Ня забирайце хлопца! Нашто вам хлопец! Пусць ляжыт, он ишчо выздаравее!

– Вас кто вызвал? – подозрительно поинтересовался Шульга.

– Где тут пациент? – нахмурился санитар.

– Вызвал вас кто? – слегка переформулировал вопрос Шульга.

– Мужчина, будете хамить, развернемся и уедем, – санитар придал обиженную мину своему лицу. Он повернулся к Шульге спиной и как будто собирался сделать шаг прочь со двора.

– Не, ну зачем уезжать? У нас действительно тут. Больной. Мы просто удивлены. Оперативностью, – неуверенно улыбнулся Шульга, – в хорошем смысле.

– Вызов поступил, – санитар доверительно кивнул на кабину УАЗа. – С коммутатора – нам: едьте в Буду. А кто на коммутатор звонил – я что, знаю? Кто угодно мог звонить. Наше дело вообще пациента осмотреть.

– Не трогайце вы яго! Паляжыць, яшчэ встане! Яшчэ жыць будзет! Зачэм вам хлопец!

– Родственница? – коротко спросил санитар у Шульги, кивнув на бабу Любу.

– Нет. Так, – он поискал слово. – Сочувствующая.

– Родственники тут есть? – обвел медик двор внимательными глазами.

– Нет. А зачем родственники? – спросил Шульга.

– Формальности, – отмахнулся санитар. Он подошел к лавке и потрогал лоб Серому. – Странно. Молодой такой.

– Что у него? – спросил Хомяк.

– Откуда я знаю? Я же не врач, – без следа заинтересованности ответил санитар. – Я – санитар. Мне надо температуру смерить, давление, занести в журнал. Решить, подлежит ли госпитализации.

– И как, подлежит? – спросил Шульга.

Баба Люба тем временем стала между санитаром и Серым, взяла медика за руку и начала голосить, кланяясь в пояс:

– Идзите атсюда! Пажалуйста! Не ваш он пака! Яму жыць яшчо! Не ваш!

– Уберите женщину, – коротко распорядился санитар. – Раздражает. А госпитализации да, подлежит. Потеря сознания. Жар.

Он хищно вжал в шею Серого указательный и средний пальцы, как будто готовился проткнуть вену и напиться крови.

– Тахикардия с провалами. Сердце вообще может стать, – он лениво потянулся. Было непонятно, специально ли он изображает равнодушие или оно ему свойственно по природе, как свойственна лень кошке. – А у нас аппарата нет. В Минске, говорят, в машинах аппараты есть. Если что – можно запускать прямо на колесах. Женщину уберите, – еще раз попросил он.

– Баб Люб, тихо! – прикрикнул Шульга. – Давайте пусть профессионалы теперь! Так жить будет?

Санитар вяло пожал плечами и спросил, повернувшись к водителю:

– Как думаешь, Семуха? Будет жить?

Семуха важно взял в руки сигарету «Астра» без фильтра, подошел ближе, наклонился к Серому, заглянул ему в лицо и заключил:

– Думаю, что не будет. Вообще-то думаю, даж до больницы не довезем.

– Видите, что специалист говорит, – покачал головой санитар. – Он уже тридцать лет на «скорой». Так что готовьте черный костюм и туфли.

– Не, так а что с ним? – допытывался Шульга. – Хотя бы приблизительно?

– Может, инфаркт. Или инсульт, – очень приблизительно ответил санитар. – А чего он побрит у вас так плохо? Зачем вообще брили его? Мы и небритыми принимаем.

– Да это он сам, – объяснил Шульга. – Из соображений гигиеничности. Волосы спутались.

Шульга решил не углубляться в детали войны за шевелюру Серого.

– Ну, может, бритвой какую инфекцию занес. Сепсис, все такое, – высказал версию санитар. – Сейчас болезней много вообще. У меня, кстати, брат в погребальном бизнесе. Могу дать телефончик.

– Не, не надо, – отказался Шульга.

– Мобильный есть! – настаивал санитар так, как будто мобильный гарантировал скидку или даже какое-то небольшое чудо, вроде оживления мертвеца на минуту, для последних прощаний.

– Мы бы, типа, не оставляли надежду, – подключился Хомяк и цвыркнул слюной через зубы в сторону. Обычно это обозначало у него выражение крайнего презрения к собеседнику.

– Грузить будем? – спросил санитар у шофера.

– Ехайце вы атсюда! Пажалуста! – просила баба Люба. – Астауце хлопца! Малады яшчэ!

– Ага! Оставьте! – злобно рассмеялся водитель. Вообще-то он выглядел, как добрый деревенский мужик – из тех, что будут сутки плакать по умершему псу. Но характер работы и постоянная близость смерти как будто вывернули его наизнанку. – Оставьте! Все теперь умные стали! Все докторам советуют! А как умрет – снова сюда пилить?

Заключение о смерти вы ж сами не выпишете! Значит, нам опять. Из самого Глуска! А у государства топливо не казенное!

– Не, так я не понимаю, – быстрой скороговоркой заговорил Хомяк, – типа, жил братанчик, потом прилег отдохнуть, ну потошнил малек. Ну обоссался. Ну бывает! Не кашлял, не желтел, кровью не какал. Температура высокая – так она и при ангине высокая. Тут приезжают два халдея, здрасьте-мордасьте, мы братанчика заберем, и он наверное умрэ по дороге. Какая-то подстава! Отвечаю! Сейчас увезете Серого и китайцам на органы продадите.

– Если вы такие умные, – обиделся санитар, – сами его и лечите. – Он нервно поддернул полы у халата, поправил шапочку и направился к машине.

– Э, куда пошел? – встал на пути Хомяк. – Мы базар не закончили.

– Сами лечите, – с нажимом предложил санитар. Он был на голову выше Хомяка. – А как умрет – сами вскрытие оформляйте. С ментами базарьте, – он перешел на тот уровень дискурса, который был более всего востребован ситуацией. – Доказывайте, что не помог никто умереть.

– Не. Ну я ж не против медицины, – обмяк Хомяк. – Ну вы б хотя бы диагноз сказали.

– Да сколько угодно тут может быть диагнозов! От столбняка до. Укусы клеща были?

– Кусал! – вспомнил Шульга. – Кусал его клещ!

– Ну вот. Тут эндемичный регион, клещей инфицированных много. Острый энцефалит в терминалку входит быстро. Утром ходил, вечером уже закапывают. Симптомы сходятся. Так что? Оставляем? Сами возиться будете?

Водитель вернулся из автобуса с никелевыми носилками и замер у калитки, ожидая. Он был похож на Харона, который все не знал, спускать ему лодку на воду или еще подождать.

– Не, ну если вы лечить – так берите, – устранился с пути санитара Хомяк. – Но вы ж лечите тогда! Может, вколете ему что-нибудь?

– Может, и вколем, – не исключил санитар, – если смысл будет. А вообще, можно витамина «Д» ввести. Вреда точно не будет. Но это уже в дороге.

Санитар взял тело Серого под мышки и перетянул на носилки. Вдвоем с шофером они подняли носилки и потащили прочь со двора. Баба Люба бессвязно запричитала, зарыдала в голос.