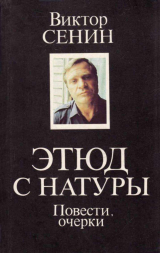

Текст книги "Этюд с натуры"

Автор книги: Виктор Сенин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)

– Предлагал пойти к знакомым? Предлагал. Так нет: чужие люди, чужие люди…

– Меня понять должен.

– Мне плохо без тебя.

– Миленький мой! Вот приеду на дольше…

Неловко было оказаться невольным свидетелем разговора влюбленных. Глотов дождался, когда подадут вино, внимательно принялся разглядывать этикетку на бутылке. Подумал, как пустячны ссоры, придирки. Не вечны люди на земле, жизнь каждого – лишь миг в общем течении бытия, и надо ценить время, дорожить молодостью, наслаждаться ею. Не понимаем, оказываемся глухи, гонимся за призрачным успехом, слишком заняты собой, заботимся исключительно о себе, спохватываемся, когда годы ушли, поблекла красота. Видно, впрямь надо перестрадать, чтобы осознать цену дарованного существования на этом свете.

«Сам лучше?» – подумал о себе. Личные невзгоды выпячивает, а что жена отдала ему молодость без остатка, детей растит – это просмотрел. Была Марина красивой. Была у них любовь…

С чего началось у них?

На учениях, которые были объявлены по флоту, «Стерегущий» отлично выполнил ракетные стрельбы. После разбора действий эскадры экипаж получил благодарность командующего флотом. Вернулись на базу, и на следующий день после подъема флага командир эсминца поздравил офицеров и матросов с успешным выполнением поставленного задания, отметил наиболее отличившихся. Старшина первой статьи Глотов получил кратковременный отпуск на родину.

Через два дня он был в Ленинграде. Сошел с поезда и от Варшавского вокзала зашагал через мост на Обводном канале, радуясь свободе, синим куполам собора на Измайловском проспекте. Он соскучился по городу, видел его как бы впервые. Проехал до Исаакиевской площади, постоял перед собором. «Господи, силою твоею возвеселится царь», – прочел вязь букв над северным портиком. Раньше не замечал этой надписи, хотя приходил с классом на экскурсии. Вспоминал, как учитель физики рассказывал, что именно при строительстве Исаакия в русской науке было сделано открытие огромной важности – физик Якоби разработал гальванопластический процесс, и некоторые скульптуры выполнены новым методом. Глотов обошел собор, отыскал ангелов со светильниками, скульптурные украшения дверей.

Вечером нагрянули друзья по двору – Генка Корнеев и Василий Филиппов. Они после школы пошли учиться дальше: Филиппов поступил в университет, а Корнеев – в Институт инженеров железнодорожного транспорта.

– Нечего сидеть, – шумел Корнеев, – пошли на танцы. На кораблях, наверно, поотстал, рок-н-ролла там на железных посудинах не увидишь.

Они отправились во Дворец культуры имени Кирова. Веселье было в разгаре, когда вошли в Мраморный зал. Остановились неподалеку от двери: трое – ростом под сто девяносто, широкоплечие. Глотов в матросской форме, сшитая на заказ бескозырка привычно сбита на затылок.

Стояли и поверх голов рассматривали танцующих и сидящих на стульях. Послышался озорной смех. Корнеев толкнул Глотова.

– За нами наблюдают!

Владимир повернул голову и увидел девушек. Поглядывая на него, в их окружении стояла брюнетка. Видимо, она была среди них заводилой. Девушка что-то сказала подругам, те снова рассмеялись. Девочка была ничего: черные густые волосы гладко зачесаны и собраны на затылке в тугой узел. Глотов отметил, что волосы у незнакомки естественного цвета, не знали ни краски, ни химических завивок. Прическа сделана по собственному вкусу, без оглядки на моду. Не стала распускать по плечам, а к лицу бы. Видно, трудно потом расчесывать спутавшиеся пряди, потому и укладывает в узел.

– Проверим, что за птаха, – сказал Глотов и, отодвигая с извинениями стоявших на пути, стал пробираться к девушкам. Остановился возле них.

– Разрешите пригласить на танец? – сказал и сделал полупоклон.

– Меня? – переспросила незнакомка, розовея лицом и как бы удостоверившись, что именно ее, а не кого из подружек приглашает матрос на танго.

– Вас…

Он взял ее за руку и повел в круг. Рука у девушки была горячая. Глотов сжал ее от прилива нежности, желая успокоить. Девушка улыбнулась и внимательно посмотрела ему в глаза.

– Марина, – представилась первой, когда они начали танец.

– Старшина первой статьи Глотов.

Девушка засмеялась.

– Зовут вас как, старшина Глотов?

– Ах да… Владимир.

Ему казалось, будто знакомы давно, не встречались только. Весь вечер они не расставались. После первого танца Глотов проводил Марину к подругам, но тут объявили твист, и Марина сама потащила Владимира в круг. Отплясывала с азартом, только коленки мелькали. Раскрасневшаяся, обмахивалась после платочком и улыбалась.

– Люблю танцы, каюсь. Чертенок во мне просыпается, когда музыка зазвучит. В техникуме посмотрел бы, что девчонки на танцах вытворяют. Тут как-то неудобно.

– Ты в техникуме учишься?

– Первый курс заканчиваю. Техникум радиоэлектронного приборостроения. Новое направление, как любит повторять наш директор.

После танцев Глотов провожал Марину домой. Жила она на Васильевском. Решили прогуляться и свернули к Неве. У гранитной набережной тихо покачивались пришвартованные лесовозы, волны набегали и шлепали о днища судов. На палубе первого лесовоза расхаживал вахтенный.

Глотов рассказывал Марине о Балтике, родном эсминце. Возле памятника Крузенштерну под хрипловатую музыку «Спидолы» отплясывали мальчишки и девчонки, видимо десятиклассники. Пиджаки и куртки мальчишек, великоватые для девичьих плеч, делали девочек неуклюжими. Но пары, соревнуясь, лихо выкидывали коленца, никто в азарте не хотел выглядеть хуже. Мелькали белые рубашки ребят, изгибающихся и приседающих.

– Не замерзла? – спросил Глотов.

– Немножко, – ответила Марина и доверчиво прижалась.

– Могу снять суконку и укутать твои плечи. Парням по гражданке проще: сняли пиджаки…

– Снимешь и ты со временем. Нашел из-за чего переживать.

– Осенью уйду в запас. Дембель, как говорят на флоте.

Ему приятно было идти с Мариной, порывался сказать что-то хорошее, но боялся сболтнуть лишнее и отмалчивался. В душе зарождалось чувство нежности, желание защитить девушку от невзгод. Глотов осторожно обнял Марину за плечи, чтобы ей было теплее. Она не отстранилась, подняла глаза и посмотрела, словно хотела убедиться, тот ли он человек, которого желала бы видеть рядом, доверять всецело.

– Мне пора, – сказала со вздохом. – Утро уже, а днем зубрить технологию. Зачет на той неделе. Скучная я у тебя…

– Хорошая! Пройдемся еще немного.

– Ладно. Погуляем.

Взошло солнце, зажглись белым расплавом окна верхних этажей. Дворники в зеленых куртках шаркали метлами, серебряными нитями поблескивали мокрые от росы трамвайные пути.

– Когда мы встретимся? – спросил Глотов. Ему не хотелось расставаться с Мариной.

– Можно сегодня вечером. Я буду ждать твоего звонка. Запиши номер телефона.

Возле парадной старого петербургского дома с двумя башенками на крыше они остановились.

– Мы пришли. Первые три окна на третьем этаже – наша квартира. Последнее окно – моя комната. Постучишься – я открою.

– Постучусь обязательно.

На пороге парадной Марина оглянулась и помахала рукой.

– Иди, иди, а то не выспишься, – сказал Глотов, переполненный нежностью.

– Жду твоего звонка, Володя.

Дверь захлопнулась. Глотов подождал еще немного и зашагал к Среднему проспекту. Город просыпался, появились первые прохожие, пошли трамваи. По Восьмой линии Глотов вышел к мосту Лейтенанта Шмидта. Вдоль набережной катили поливальные машины, каждая несла впереди себя дождевое облако. Поливалки скрылись за сквериком с обелиском в честь побед графа Румянцева. От мокрой булыжной мостовой дохнуло сырой прохладой. За Невой жарко горел на солнце купол Исаакиевского собора.

Мать ничего не высказала Владимиру за столь долгое отсутствие. Она работала в трамвайном парке водителем трамвая и привыкла к ранним побудкам. Кутаясь в халат, ушла на кухню, поставила чайник.

– Зачем ты, мам? Спала бы, – сказал Глотов.

Он чувствовал себя виноватым. На несколько суток получил отпуск, а дома не посидит.

– Спала бы, но пора на работу. Ты на часы взгляни.

Будильник отстукивал седьмой час утра.

– Ого! Тогда я немного вздремну, мам.

– Ложись, гулящая душа. Вечером снова умчишься?

– Умчусь, мам, – признался Глотов. – Обещал…

– Дело ваше молодое. Встречайтесь, милуйтесь. Больше не погуляете в жизни…

Отпуск пролетел незаметно. Глотов виделся с Мариной все дни, под конец познакомил с матерью. Пили чай за столом под белой праздничной скатертью, которую мать редко доставала из шкафа, болтали о разном. Глотов слушал, и становилось тоскливо при мысли, что скоро он уедет в Таллинн, а Марина останется здесь.

В день отъезда Марина вызвалась проводить его до поезда. Собиралась на вокзал и мать, но Владимир отговорил. Сидел в зале Варшавского вокзала, говорил Марине о пустяках, а думал о разлуке.

– Не забудешь меня? – спросил тихо. – Парней здесь много. Это я на корабле…

– Обидеть хочешь?

– Прости, так не хочется расставаться.

– Мне разве легче?

– Хорошая ты моя. Цветочек аленький…

– Замолчи, а то расплачусь. – И провела ладонью по его щеке. – Опять колючий. Ежик ты мой.

В минуты нежности она звала его ежиком, ласково бранила за то, что подбородок у нее снова будет красным и подруги в техникуме догадаются: целовалась.

– А я подарок тебе купил… – Глотов достал из чемодана шелковый платочек: по краю красная каемка, а на зеленом поле тюльпаны.

– От меня ничего и нет тебе на память. – На глазах Марины навернулись слезы.

– Нашла из-за чего расстраиваться! Ты – самый дорогой для меня подарок.

– Успокаиваешь?

– Правду говорю. Буду вспоминать тебя в море – и легче служба пойдет.

Повеселела.

– Вот… – Открыла сумочку, извлекла на свет фотографию: сидит за столиком, кофточка на ней с короткими рукавами, волосы гладко зачесаны назад и собраны на затылке в узел. – Пусть укором станет, если забудешь меня.

– Ты здесь такая, как в тот вечер, когда мы познакомились на танцах, – сказал Глотов.

На обратной стороне фотографии Марина вывела торопливо: «Самому дорогому человеку».

– «И там, от дома вдалеке, с портретом маленьким в руке, он повторял: „Моя жена…“» Есть такая песня у нас на флоте. Ты не пожалеешь, что встретила меня. Обещаю тебе.

– Не надо клятв, Володя. Одно скажу твердо: я буду ждать тебя…

Утром Глотов был уже на Балтике.

Эсминец стоял в Таллиннской бухте, на отведенном ему месте. Глотов поднялся по трапу, доложил вахтенному офицеру о прибытии из отпуска. Дремали у причала корабли, за разрушенным в войну молом вздыхало море. В шторм волны перекатываются через торчащие из воды бетонные обломки, раскачивают суда, рвут швартовы. Приходится заводить дополнительные концы или становиться на якорь.

Переодевшись в рабочее платье, Глотов вышел на ют. Полуденная тишина зависла над бухтой, пахло суриком и битумным лаком – матросы красили на баке якорные цепи. На рейде маячил одинокий сторожевик. Чайка села на бочку для швартовки, осмотрелась, взмахнула крыльями и полетела низко над водой.

Пока стояли в базе, не было дня, чтобы Глотов не получил от Марины письма, а то и двух. Он отвечал без промедления. Отстоит вахту и садится в кубрике писать. Подвинет банку к тумбочке, чтобы поудобнее было, и предается мечтам. Тишина в кубрике, прохлада, в открытые иллюминаторы врывается ветерок.

Искренние, немного сумбурные его письма…

Таллинн.

Маринка, здравствуй!

Прошло полмесяца после нашей разлуки. Душный вокзал, неуютность, ряды расшатанных кресел, бетонный пол. Не заметил тогда обшарпанности и запущенности, больше на тебя смотрел.

Ты пишешь, что тоскуешь одна. И ранишь мне сердце; полететь бы, успокоить, а не могу. Не скучай, дорогая, не надо. Ты молодая и красивая… Веселись больше, смейся. Не думай и не придавай значения болтовне о том, что от смеха морщинки появляются. Помню, как говорила мне об этом, когда я шутил, а ты смеялась до слез.

Как мало пишешь о себе! Если бы знала, как мне хочется тебя увидеть сейчас, видеть постоянно: утром, когда подъем, вечером, после отбоя. Это стало несбыточной мечтой, наваждением, которое преследует меня. Я знаю: пройдет время, и мы встретимся, выскажем все сокровенное. Встретимся обязательно, верно? И расскажем о прошедших днях, своих печалях и одиночестве, которое пережили, как тосковали, тянулись друг к другу.

Если бы ты знала, как я люблю тебя! Представь хотя бы на миг, зная мой характер и нрав. Чуточку яви (сделай реальностью) нашу встречу: мы снова вместе, и ты разрешишь мне поцеловать тебя. Скажи: разрешишь? Как целовал я…

Ты пишешь, что видела меня во сне. Что делал? Может, был занят, прошел мимо? Такого быть не могло. Видимо, целовались, как целовались в один из вечеров, уединившись в парке? Помнишь? Ох, Марина, Марина, вскружила ты мне голову. Подожди, за все отплачу. Буду целовать всю ноченьку напролет, до боли губ твоих. И они припухнут, как припухли в тот наш вечер.

Спрашиваешь, что делаю по выходным? Их у меня мало, все больше вахты да дежурства. Но если выпадет увольнение, брожу по Старому городу. Есть в Таллинне улица Пикк, тянется от церкви Олевисте до площади Раэкоя с ратушей, на которой стоит флюгер Вана Тоомас. Узенькая такая улочка времен средневековья. Идешь в полночь по ней, и кажется, что покажутся из-за угла стражники в рыцарских доспехах, раздастся цокот копыт боевых коней. Вот здание Большой гильдии, дубовая дверь, обитая большими коваными гвоздями, над портиком вмурован камень с изображением розы (символа молчания). Дальше высится здание Братства черноголовых. Выходишь к древним городским укреплениям. Крепостная стена с оборонительными и надвратными башнями. Толстая Маргарита, главная башня так называется, служила некогда для обороны гавани, толщина стен ее за пять метров, на трех нижних ярусах стояли орудия. Самая внушительная и красивая – башня Кик-ин-де-Кек.

Таллинн.

Маринка, здравствуй!

Несколько дней не получал твоих писем. Какая причина? Сижу ломаю голову, подсчитываю, когда придет весточка. Встречаю почтальона у трапа – и ничегошеньки. «Завтра будет обязательно», – говорит матрос, чтобы отвлечь и успокоить. Завтра…

Хотя бы во сне приснилась, и то, кажется, легче бы ожидать. Так нет, не снишься. Наверно, не думаешь обо мне. Когда тебя вспоминаю, то и сны хорошие приходят. Да и не спится; второй час ночи, а я пишу, закрывшись в баталерке. О чем тебе рассказать? О том, что люблю тебя, ты знаешь, что соскучился безмерно – тоже писал. Все жду встречи с тобой, в увольнение даже перестал ходить. Кино смотрю на корабле, в городе одному скучно.

Крепко целую тебя…

Таллинн.

«Ля-ля-ля! Ля-ля-ля… Каррамба, сеньоры!» – это по корабельной трансляции крутят пластинку. Идет большая приборка, вот и врубили музыку, а я сачканул. Пишу тебе и слушаю пение, вспомнил, как мы танцевали с тобой в Мраморном зале. Эх, каррамба!.. Хорошо было, верно? Еще лучше станцуем, когда встретимся снова.

Только что принесли письмо от тебя. Ура! Я на седьмом небе. В конверте и твое фото. Конечно же, не утерпел и показал другу, Гаррию Василевскому. Должен ведь с кем-то поделиться радостью. Гаррий посмотрел на тебя внимательно и показал большой палец: мол, девчонка на все сто.

Близится увольнение в запас. Приказ министра обороны СССР «Об увольнении из рядов Вооруженных Сил СССР в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки действительной военной службы…» и т. д. и т. п. Читала в газетах? Настроение, Маринка! Так и пустился бы в пляс. Еще месяц, полтора от силы, сдам Гаррию обязанности и я вольная птица.

Чем занимаюсь в свободные часы? Нажимаю на синтаксис и морфологию. Поступать буду в Политехнический, но сочинение по русскому за меня никто не напишет. Вот и зубрю. Сходи, пожалуйста, в институт, может, выпросишь программу или экзаменационные билеты. Особенно по физике и математике. Подзабыл за годы службы. Поможешь – приеду и поцелую за это. А когда поженимся (не сердись, я уже писал и снова прошу твоей руки), ты подаришь мне… Песня такая есть: «Сына подарила мне жена, очень угодила мне она…» Трошин исполняет.

Родная, ты пишешь, что можешь приехать на выходные в Таллинн. Радость моя, хорошо бы, но повремени, дождись от меня звонка. Боюсь, как бы не ушли в море. И обернется радость болью. Ты приедешь, а меня нет. Лучше жди звонка, чтобы мог встретить тебя на вокзале, чувствовать тепло твоих рук, видеть улыбку…

Пишешь, что сшила новое платье, вот и приедешь в нем.

Не утерпел и поцеловал тебя на фотографии. Вот так. Хочу твоих поцелуев. Сколько? Сто! Тысячу! Целую, целую, целую, целую…

Таллинн.

Ночь. Спят корабли у причалов, спит море. Изредка вскрикнет чайка, и снова тихо-тихо. Один я не смыкаю глаз, стою на вахте, думаю о тебе. Огни города отражаются в бухте и дробятся.

Непонятен тон последнего твоего письма. Намеки: встречаюсь или не встречаюсь с эстонскими девушками, хорошенькие ли они? Ревность заговорила? Если ревность, а не подозрение, то хорошо, значит, соскучилась, прикипела и ты ко мне. Коль подозрение, сомнение в моей верности: мол, далеко от тебя, могу и развлечься в увольнении, никто не видит и не скажет, – то оставь такие мысли. Ни на кого я не смотрю, ни о ком, кроме тебя, не думаю. Тебе и принадлежу полностью. Хочу обнять, но кругом пустота, ловлю руками воздух…

Дома спрашивают, не думаю ли я жениться. Мама пишет, что согласна дать разрешение, благословляет нас. Говорит, что девушка ты ласковая и домовитая. Откуда такое убеждение? Наверное, из моих писем к ней. Я ведь делюсь с матерью своими планами на будущее, рассказываю много о тебе. Видимо, переусердствовал, давая твой портрет. Может, и проглядел что, любовь слепа. Что есть, то есть, люблю тебя и готов ради тебя на все, а ты – «эстонки».

Ты-то согласна разделить со мной трудности? Знаю, скажешь: опять углубляюсь в дебри человеческих отношений. Отвечу прямо: мне ничего не надо, кроме тебя такой, какая ты есть. Будь сейчас здесь, поднял бы на руки и понес, чтоб видели мое счастье. Вот приеду, возьму на руки и понесу по городу.

Эх, Марина, Марина. Я спать укладываюсь и тебе спокойной ночи желаю. Смотрю на фотографию, она всегда рядом, и желаю тебе хороших сновидений. Молюсь на тебя, что ли…

Боюсь писать концовку. Не то снова скажешь, что механически восемь строк вписал, сплошь поцелуи. Как знаешь, но я целую тебя, целую, целую…

Ленинград.

Здравствуй, Володя!

Говоришь, трезво все обдумал? Конечно, ты взвесил свои поступки и действия, а обо мне позабыл. Упрекаешь меня в бездушии, что я позабыла тебя и отвечаю на письма лишь исключительно из чувства такта. Пишешь ты мне письмо, отвечаю и я письмом, ты два отослал, я – двумя. Написал бы десять, и я дала бы ответ ровно на десять…

Какая муха тебя укусила? Гордость моя… При чем здесь гордость? Ты замолчал вдруг. Сначала я ждала твоих писем, все думала, что сегодня обязательно придет знакомый голубой конвертик, ну не сегодня – завтра. После недельного твоего молчания написала снова, но ты не ответил. Чего дуешься на меня?

Может, наша встреча виной? Что приехала, не дождавшись звонка. Так понять должен: истосковалась по тебе. Матери наврала, что к подруге поехала в Кингисепп.

Гостиница, где остановилась. Твои ласки и твои обиды на сдержанность мою. Но не могла я вот так сразу решиться на все, стать безраздельно твоею. Не могла, хотя и понимала, как мучительно было тебе.

Да, я гордая. В последнем письме ты даже написал, что гордыня моя чересчур. Что делать, только гордость гордыне рознь. И быть (прости за выражение) тряпкой не хочу. Что я тебе сделала плохого? Не нахожу места, так мне обидно и горько. Не могу, не в силах просто причинить тебе боль, сделать что-то плохое. Ты это знаешь. В ту последнюю нашу встречу я впервые в жизни позволила прикоснуться к себе.

Пишешь, что испытываешь чувство, будто бы ты не нравишься мне. Поэтому и отчужденность моя, недоверие. Как тебе не совестно? Это же неправда. Значит, плохо любишь, если подозреваешь в корысти. Нет, я люблю тебя, помню каждое твое прикосновение ко мне. Я люблю, а любимого забыть невозможно…

Ленинград.

Здравствуй, Володя!

Как хорошо ты смеялся, когда мы встретились с тобой в Таллинне на вокзале, когда мы бродили по Кадриоргу. Потом долго сидели возле памятника «Русалка» и смотрели на море…

Нет твоих писем, душа изболелась моя. Пишу в безнадежности и плачу. Звучит по радио Лунная соната Бетховена. По-моему, это единственная возможность побыть с тобой. Чувствую растерянность, страх. Да, Володя, мне нужно чуточку повзрослеть, стать женщиной. Я действительно наивна. Но теперь хорошо понимаю тех девчонок, которые в отчаянии отдаются мужчинам – только бы удержать свое счастье. Верят словам, теряют голову, а после расплачиваются, проклинают весь белый свет и ожесточаются. Попробуй определи, что ожидает тебя впереди, зло или добро.

Кажется, Куприн писал: любовь должна быть величайшей тайной. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Как мне не хватает сейчас тебя, как одиноко! Если бы сказали, что дни мои сочтены, то все вокруг наполнилось бы иным смыслом, радостью прощания.

Я знаю, почему мне так плохо, бездомно. Моя любовь не несет в себе заботы о тебе, я не вижу тебя и не могу передать даже малой толики того, чем переполнена.

Терпеть не могу разговоров на эту тему даже с матерью. Не хочу, чтобы затрагивали мой мир, я никого не пущу туда. Впрочем, уже затронули и опошлили. Все знают обо мне и моей любви к тебе, как ты ко мне относишься, чего жаждал, когда приезжала к тебе (сама, дура, поехала!), что будет потом. Все просто и понятно. Странно только, что я ничего не понимаю…

Любимый мой, где ты? Отзовись, я гибну!..

Ленинград.

Дорогой, ничего не получается. А мне так бы хотелось, чтобы ты узнал, как много ты значишь для меня. Твой голос, он звучит и сейчас, вестник из того мира, который мне дорог, – твоего мира. Ты так много значишь для меня, что даже боюсь думать, что могу потерять тебя. Иначе для кого и для чего берегу себя, боюсь даже поцелуев? Скорее бы дождаться нашей встречи. Не могу с кем-то быть. Мать ругает и упрекает, хочет, чтобы не сидела старой девой, ходила по вечеринкам, мол, сколько порядочных парней. А я не желаю и слушать, ты, милый, оберегаешь меня.

Все чаще ухожу из дому, матери отвечаю, что пошла на свидание, – вот она, извечная проблема отцов и детей. Брожу по тихим улицам, далекая от суеты, городского шума. Кругом жизнь, все куда-то спешат, огни рекламы. Я – одна.

Есть у меня места, где я с тобой, где всегда слышу одну и ту же музыку. На Аничковом мосту звучит для меня Первая баллада Шопена. Помнишь, мы стояли на этом мосту? По воде Фонтанки скользили блики неоновых огней – красные, зеленые, желтые.

Хочу уехать с тобой в Павловск, когда ты отслужишь. Пройдешься со мной под руку по аллее, она ведет ко дворцу. Под ногами у нас будут шуршать опавшие листья, а я иду с тобой, чувствую тепло твоей сильной ладони, и звучит «Октябрь» Чайковского…

В техникуме один парень упорно привязывается ко мне, набивался в провожатые. Вспомнила тебя и сразу стало легко. Не знаю, зачем пишу тебе обо всем этом, наверное, для того, чтобы удержать хотя бы на бумаге то хорошее, что есть во мне. Вот и сейчас я вижу, как мы стоим в глубине парка одни, в тебе столько нежности…

Ленинград.

Почему так бывает? Не видишь человека долго, не знаешь, как он живет, но главное тебе о нем известно. Вот и я скажу: как бы ты ни менялся, каким бы ни становился, главное в тебе останется для меня незыблемым.

Замечаю за собой одну странность: меня интересует все, что связано с тобой. Ты любишь море, я как дурочка начала читать о море. Хожу даже в Публичную библиотеку, отыскала там Станюковича и Конрада, перечитала Конецкого, стремлюсь понять твою службу, помешалась на море.

Не поверишь, гуляла по городу и не заметила, как пришла к твоему дому. Скорей бежать. А вдруг мама увидит? Я почему-то всегда представляю тебя на палубе эсминца. Ты стоишь в синей робе, в берете, а кругом волны, соленые брызги. Ты в море, а я здесь, только звезды над нами одни и те же…

Ленинград.

Володя, милый!

Верни прежнее. Только не молчи, умоляю тебя! Я чувствую, как что-то теряю, выдыхаюсь в ожидании писем, а их нет и нет. Верни прежнее… Хочу снова ощутить чувство безотчетной радости, связанной с тобой, хочу ощутить твое присутствие. Я поняла теперь, как ты нужен мне. Ты упрекаешь меня за сентиментальность, но я девушка, мне очень хочется хоть на мгновение вернуть то время, когда между нами была нежность и полное понимание, когда говорили руки, глаза. Я раньше не любила эти «нежности», не ласкалась даже к маме, а теперь жажду…

Если нам не суждено быть вместе, слушая старые пластинки, например Рафаэля, я буду думать: когда я была молодая и глупая, я полюбила одного парня. Он считался только со своим мнением, этот парень. У него был очень горячий нрав, и он был смелый и сильный. Ведь он служил на эсминце старшиной команды…

Никогда не говорила тебе этих слов, но теперь скажу. Один бог знает, как много ты дал мне. Ты дал любовь… Помнишь нашу первую встречу? Я пошла на танцы без желания, подруги вытащили. В Мраморном зале, как я и предполагала, оказалось скучно и уныло, я пожалела, что послушала подружек. Но тут вошел ты, во мне задрожала каждая жилочка. Я загадала: пригласишь на танец – значит, ты и есть моя судьба. Мир опрокинулся, от волнения я не знала, как вести себя: прыгать, хохотать? Даже испугалась: а если пригласишь другую? И возненавидела своих красивых подруг. Но ты обратился ко мне, взял за руку. Теперь я знаю: любовь сжигает, она сладка и горька…

Таллинн.

Марина, дорогая и единственная!

Прости за муки и слезы. Письма твои ранят и обжигают болью, которую ты перенесла. Но вместе с тем я ликую: какая ты у меня!..

Только что вернулись с моря, отрабатывали там задачи. Штормило, потрепала Балтика изрядно. И почту ни передать, ни принять не могли. Ошвартовались в бухте и получили почту за месяц сразу, отправил мои письма к тебе. Пусть они станут моим оправданием в том, что ни на день не забывал тебя.

В море приснился сон. Мы с тобой на вечеринке в чужой квартире. Я вздумал поиграть на гитаре, взял ее в руки, а гриф сломан. Видно, твоя боль долетела через море.

Потом мы оказались одни в комнате, ты подошла. Я целовал твои руки и грудь, как в тот вечер в таллиннской гостинице, помнишь?

У меня не было и нет никакой обиды на тебя, ты стала лишь дороже и ближе. Так что выбрось глупые мысли. Разве ты не поняла, что и я оберегал тебя в гостинице от бездумного шага? Когда дорог человек, не только чувства довлеют, но и разум, жажда не причинить плохое, не опечалить. Все наше впереди. Я буду тебе хорошим мужем, постараюсь, чтобы не сожалела даже в малом. Ты одна радость и утеха, и никто из нас не обманет другого.

Ждать встречи осталось недолго. По кораблю отдан приказ о моем увольнении, сдаю дела. Самое большее через неделю буду в Ленинграде. Приеду рано и поспешу к тебе; ты проснешься, а я стою рядом…

Письма его Марина сохранила до единого. Не говорила, а берегла, потом их прочла старшая дочь. Глотов наткнулся на письма случайно, перебирал в кладовке старый хлам, открыл чемодан с конспектами студенческих лет. Там и лежали письма с флота, пожелтевшие от времени, с треугольными штемпелями: «Матросское письмо бесплатно». И адрес: «Ленинград, В-178, 12-я линия, дом 16, кв. 15. Быстровой Марине».

Как быстро пролетели годы! И как мало он сделал для Марины из того, что обещал, в чем клялся! Притупились, угасли чувства, все реже говорил ей нежные слова, на какие так щедр был в молодости, а жена терпела, оставалась прежней, любила его. Как ни менялся он, каким ни становился, главное в нем оставалось для нее незыблемым…

Глотов вышел на улицу и направился в гостиницу. Зажигались огни, спешили по своим делам прохожие. Глотов ехал в троллейбусе, одинокий и всем безразличный, жалея женщину, которой клялся в верности, обещал никогда не обидеть, а теперь оставил одну.

Закрывшись в номере, он набрал по междугородному коду телефон в Ленинграде.

– Слушаю вас, – раздался совсем рядом знакомый голос. – Ты, Володя?

– Здравствуй…

– Здравствуй. Ты где? – Голос жены дрогнул. – Мне плохо без тебя, Володя. Ты слышишь меня?

– Слышу. Ребенок плачет наверху?

– Плачет. Он беду чужую чувствует. Ты вернешься – он успокоится. – Жена всхлипнула. – Не покидай меня, Володя…

– Выкинь дурь из головы. Завтра буду дома.

Глотов положил трубку, достал из шкафа чемодан и начал укладывать вещи…