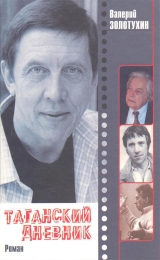

Текст книги "Таганский дневник. Книга 1"

Автор книги: Валерий Золотухин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)

– Высоцкий играть не будет, – кричит Дупак[27]27

Дупак Николай Лукьянович – многие годы директор Театра на Таганке.

[Закрыть], – или я отменяю спектакль.

– Как ты чувствуешь себя, Валерий? – шеф.

– Мне невозможно играть, Ю.П., это убийство, я свалюсь сверху[28]28

«…свалюсь сверху» – артист, играющий Керенского в спектакле «Десять дней…», должен произносить речь, стоя на плечах партнера.

[Закрыть].

– Я требую, чтобы репетировал Золотухин, – Дупак. Высоцкий срывает костюм (он еще поддал, как увидел, что вовремя не дали костюм, и я с текстом):

– Я не буду играть, я ухожу… отстаньте от меня.

Перед спектаклем показал мне записку: «Очень прошу в моей смерти никого не винить». И я должен за него отрепетировать?!

Я играл Керенского, я повзрослел еще на десятилетие, лучше бы уж отменил Дупак спектакль. У меня на душе теперь такая тяжесть.

Обед. Высоцкого нет, говорят, он в Куйбышеве. Дай бог, хоть в Куйбышеве.

Меня, наверное, осуждают все, дескать, не взялся бы Золотухин, спектакль бы не отменили, и Высоцкий сыграл бы. Рассуждать легко. Да и вообще – кто больше виноват перед Богом? Кто это знает? Не зря наша профессия была проклята церковью, что-то есть в ней ложное и разрушающее душу – уж больно она из соблазнов и искушений соткана. Может, и вправду мне не надо было играть?!

22 марта 1968

Два дня очень мало писал. Уже висит приказ об увольнении Высоцкого по 47 ст. Ходил к директору, просил не вешать его до появления Высоцкого – ни в какую: – Нет у нас человека. И все друзья театра настроены категорически. Они-то при чем тут?

Уезжает сегодня теща в санаторий, а скоро и Зайчик полетит на съемки. Я с Кузей вожжаться остаюсь. Вот он пришел как раз на эту фразу.

Это было сумасшествие – браться играть Керенского срочным вводом! Но Бог не оставил меня.

У Зайчика украли 25 рублей на спектакле.

Высоцкий летает по стране. И нет настроения писать, думать, хочется куда-нибудь уехать, все равно куда, лишь бы ехать.

Даже ехать в метро приятно, когда мало людей: сидеть на одиночном сидении в углу, сжаться в комочек, засунуть руки в теплое место и думать о чем-нибудь, все равно о чем, чаще все о том же: уступать или не уступать место?! И приводить разные доводы и оправдания и даже философские подоплеки искать, почему я сегодня должен встать и уступать место, а вчера мог этого не делать и правильно, что не сделал, и пусть совесть помолчит.

23 марта 1968

Обед. Шеф после прогона хвалил:

– Очень правильно работаешь, очень, и вообще, товарищи, есть хорошие вещи, появляется спектакль и т. д.

Можаев. Ну просто неузнаваемо работаешь, молодец, все уже в порядке, в седле.

Вот ведь какая наша судьба актерская, сошел артист с катушек, Володька, пришел другой, совсем вроде бы зеленый парень из Щукинского, а работает с листа прекрасно, просто «быка за рога», умно, смешно, смело, убедительно, и сразу завоевал шефа, труппу и теперь пойдет играть роль за ролью, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». А не так ли и Володька вылез, когда Губенко убежал в кино и заявление на стол кинул, а теперь дал возможность вылезти другому… но и свои акции подрастерял, т. е. уже вроде не так и нужен он теперь театру, вот найдут парня на Галилея?..

Насчет «незаменимых нет» – чушь, конечно, каждый хороший артист незаменим и неповторим, пусть другой, да не такой, но все же веточку свою, как говорит Невинный, надо беречь и охранять, ухаживать за ней и т. д., чуть разинул рот, пришел другой артист и уселся на нее рядком, да еще каким окажется, а то, чего доброго, скинет и один усядется.

Я иногда сижу на сцене: просто в темноте ли, когда другой работает, или на выходе, и у меня такая нежность ко всей нашей братии просыпается… Горемыки! Все мы одной веревочкой связаны – любовью к лицедейству и надеждой славы – и этими двумя цепями, как круговой порукой спутаны: и мечемся, и надрываемся до крови, и унижаемся, и не думаем ни о чем, кроме этих своих двух цепей.

Я думаю, хорошо бы все-таки на лето в какую-нибудь тихую, благородную киношку, вроде «Дворянского гнезда», влезть и сидеть бы лето где-нибудь в деревне, в глуши, у пруда.

Сейчас будет неделя перерыва в репетициях – каникулы, как раз и надо будет мне подсуетиться в литературный, в редакции и т. д.

С удовольствием я перелистываю эту тетрадку: солидное, солидное дело я затеял, сообразив записывать в толстую тетрадь. И мысли-то, в нее внесенные, удлиняются, прибавляют в весе и значительнее становятся, эдак и вправду потомство обо мне подумает как о дельном рассудительном парне – прямо кузькинские мечты.

Ночь. Жена обскакала меня с «фотокарточками в киосках», ее фотографию уже продают под девизом «Артисты советского кино».

Ох, какой он стал, второй подбородок и лицо дряблое, дряблое и животик… а был такой обаятельный.

Вот опять к той же проблеме «о молодых». Больше всего я сейчас боюсь, что кто-нибудь скажет такое и про меня, и я занимаюсь, поддерживаю себя в одинаковом весе вот уже пять лет.

24 марта 1968

Я думаю, что поездка в деревню с Можаевым 18 февраля еще много раз будет записываться в мои тетрадки. Непосредственно, сразу много не запишешь, да и вроде и некогда и такого срочного для записи нет, а как проходит время и отдаляется событие, оно компонуется, распадается на звуки, слова, мысли по поводу, запахи, действия и становится прожитой жизнью – это уже было – символ, событие превращается в символ, случившийся в моей жизни. А символы в памяти держатся до конца дней. От события сохраняется ощущение, настроение – делается либо хорошо, либо неприятно, либо весело, либо грустно. Но пока оно – это событие – не так далеко, я кое-что запишу для хроники.

Мы поехали по Рязанской дороге, мимо нашего дома, в маленьком автобусе-рафике в таком составе: шофер, рядом с ним сел Можаев, как полководец, у него шапка маршальская – каракулевая и высокая, как тумба, папаха; сзади разместились я, зав. пост. – Салопов, художник, или, как я буду называть его впоследствии, Мастер – Боровской, радиорежиссер, магнитофонщик Титов Владимир Миронович, или просто – Мироныч, секретарь парт. организации и асс. режиссера – Глаголин Б.А., финалила или венцом этой пирамиды являлась Машка Полицеймако, единственная баба, стеснявшая нас и мешающая вначале – но потом – душа этого небольшого ансамбля. На всю компанию дирекция выделила литр чистейшего спирта, Салопов так был занят предвкушением будущей пьянки, что оставил накладные, пришлось ворочаться за ними. Ехали весело, трепались, травили анекдоты, большей частью еврейские, Машка стесняла рассказывать, а анекдоты на 90 % сальные да похабные. Всем было хорошо, впереди была дорога, заготовка реквизита, экскурсия в крестьянскую жизнь, выпивка, обратная дорога. Никто ни за что не отвечал, никто ни о чем не думал, все тяжести и заботы остались в Москве, а теперь по обеим сторонам тянулись то лес, то поля, проскакивали какие-то селения, и за многое время мы, запрятанные в театр, как в нору, ощущали прелесть природы, радовались всякому случайному кусту, дереву и открывали для себя в который раз пьянящую силу земли и радовались ей, как малые дети…

Остановились в Бронницах. Писатель повел нас к церкви, показал нам могилу Пущина, повздыхали все, глядя на российскую красоту, обделанную (мочой) со всех сторон.

Писатель. Обратите внимание, какая неповторимая красота, сколько церквей, соборов, часовенок стояло по деревням, селам, и нигде похожей нельзя было встретить. И ведь на народные средства, на общинные деньги делалось это, а сейчас – клубы, говорят, заменяют церкви, да разве можно сравнить эту неповторимость со штампованными проектами типовых клубов, без своей изюминки, без своей привлекательности, холодные, неуютные, везде одинаковые… Неужели перевелись на Руси мастера, которые из этого материала на эти же средства по своему вкусу, по своему разумению, могли поставить дворец? Нет, тратят деньги, материалы на безликие сараи. Раньше мастер имя свое вписывал в свое дело, а теперь он его стороной объезжает.

Из Бронниц поехали в колхоз «Борец», что в пяти километрах от тракта. И опять писатель метнулся в сторону:

– Вон, глядите, типовые клоповники понастроили.

– Где, что?

Но мы уже проехали и не видели того, чем возмущался наш маршал.

В усадьбе колхоза нам сказали, что председателя нет, он в Бронницах, отдыхает, вчера закончилось отчетно-перевыборное собрание, на котором его снова избрали председателем:

– Председатель у нас хороший, герой соц. труда, человек уважаемый… Вам надо по Вашему делу к зав. клубом обратиться…

Приехали в клуб. На сцене работники под баян танцевали молдавский танец. Руководила ими Валя, заведующая клубом. Мы представились ей, дескать, артисты, писатель и т. д. Мне хотелось срочно приступить к делу, т. е. доставать колеса, хомуты, косы и прочую необходимую утварь, но писатель сказал:

– Валера, не торопись, успеется, времени у нас хоть отбавляй.

Мы сели в комнате отдыха, обставленной подарками пионерских организаций многих стран, и стали беседовать. Закурили. Не буду записывать весь разговор, к тому же я его и не помню, но ради него, собственно, и начал я эту запись.

Вел разговор Можаев, я сначала удивлялся, зачем он все это выясняет, только потом, спустя несколько дней, прочитав в «Литературке» его статью о сельском строительстве, я понял, какой гвоздь сидел в нем тогда и что его волнует теперь. Основной вопрос состоял в том: почему молодежь бежит в город? И заработок хороший, и клуб замечательный, а молодежь уходит из села, в чем дело?

Валя. Любовь. Ребята неохотно гуляют со своими, да и девчонки чужих предпочитают. Девчонки идут на фабрики, там работа не легче, но смену отработала и гуляй себе и замуж выйти легче.

Девчонки боятся здесь просидеть молодость, в городе мальчиков больше, проще с любовью как-то… А здесь попробуй, вот осень подойдет – картошку убирать, спина отстанет с семи до семи, а руки во что превращаются, девчонкам жалко себя… А ребята… чуть рассвело, он трактор завел и уехал в поле и дотемна, придет, умоется и спать, отдохнуть хоть немножко, а если и вырвется погулять, то от него мазутом разит, а девчонки на этот мазут, как на мед, а он и копается, та не хороша, эта не такая. В общем, любовь – это серьезная проблема.

– Любовь – причина веская, но девчонки, допустим, бегут за ней в город, а ребята – ребятам везде любви хватает, и все-таки в первую очередь они бегут, чуть отслужил армию и не возвращается, а если возвратится, попьянствует, похулиганит и смоется в город.

– Почему?

– Почему? Бесхозяйственность. Лишили крестьянина главного, ради чего он жил в деревне, – земли, отбили у него охоту хозяйничать самому. Отчего и труд хоть и механизировался, а опостылел, он не в радость мужику стал. Что он имеет с того, что на земле трудится, не хлебом сыт человек единым. Ни он земле, ни земля ему не нужны. Что посеешь, то пожнешь, – это конкретное дело было для мужика, а сейчас чего он сеет, чего он жнет, какое ему дело – он свои 200 рублей получит и все. Надо вернуть землю хозяину, тогда он придет из города к ней сегодня же.

Из клуба пошли к бригадиру, женщине лет 50-ти, депутату Верховного Совета. Домик чудный, дорожки, диван, печь кафелем обложена.

25 марта 1968

Бригадирша угостила нас пирогами с капустой. Писатель и ей задал свой вопрос:

– Вы так живете, изба у вас просторная, теплая, на берегу реки, усадьба, огород и почему же молодежь не живет дома, а бежит в городские клоповники.

– А вы спросите их. Эй, молодежь, почему не хотите в деревне жить?

Нам позарез нужны были ухваты, чугуны, старая утварь, и кто-то из местных догадался повести нас к тете Груше, старухе лет 80.

Воистину – Россия богата примерами разными: и золотом, и грязью, и радостью, и слезами. У тети Груши мы и насмотрелись слез, и наслушались боли народной.

– Где этот черт с магнитофоном, – шумел писатель, – вот что надо записывать, как народ разговаривает, а он в машине сидит.

– Т. Груша, что у тебя болит?

– Все болит, рука выплечилась, пальцы не шевелятся, спина от жопы отстает, бедро с места соскочило… все болит. А тут на Николу ходила в церковь, да продуло меня, да чуть не замерзла. Меня в правление отнесли да отогрели там, а потом привезли домой.

Изба выстуженная, грязная, черная. Бабка занемогла, и некому прийти и накормить ее, помрет и знать никто не будет.

– А где же ты так изувечилась?

– В колхозе, милый, в колхозе, а где же еще.

– Пенсию-то сколько получаешь?

– Сначала получала семь рублей, потом люди добрые добавили еще полтора рубля.

Местные активисты шумят: – А ведь не скажет, что трудно, соседке шумнуть, она бы до правления добежала, мы бы тебе пионеров прислали, пол помыть, дров наколоть…

– Все сама, все сама, а теперь жалуешься.

– Да ничего я не жалуюсь, и так хорошо.

Ей однажды прислали пионеров, пол помыть, так она прогнала их…

Беднота и запустение, даже жутко делается, кажется – мышиное царство, а под столом и за печкой грибы растут. Кто и когда забросил ее на этот свет, в эту пору…

– Вы не глядите, что она такая жалостливая, она совсем недавно корову со двора свела, а то и корову держала, и молоко таскала в Бронницы.

Наконец Мироныч пришел со своим ящиком. Записывает. Активисты боятся свидетельства Магнитки, начинают наперебой подсказывать бабке, что сделал для нее колхоз хорошего.

Наконец выпросили у бабки ухват, разбитый чугун – бабка в толк взять не могла, «зачем они не доброе собирают, а всякое говно»… А как увидала деньги, стала упираться, отказываться, но всучили, бабка умиленная сказала:

– Я на ваши деньги свечку поставлю, помолюсь за вас.

Как знать, может и правда бабка свечку поставит, и Бог поможет нам в нашем деле.

Но откуда при такой нищете, такое богатство икон, их много, много и лампад, кадил, и все это по мнению писателя, а он, надо полагать, знаток и ценитель русской старины, старинное, добротное, и по нынешним временам дорогое необыкновенно. И на столе – псалтырь, Евангелие. Торговались за часы. Бабка ни в какую, предлагали новые – нет.

– Вот они у меня сейчас стоят, но когда я выздоровлю, я их сделаю, и они у меня будут ходить… У меня сейчас глаза не видят, и руки не поднимаются, а как выздоровлю, я их починю.

От бабки Груши поехали на конюшню. Бригадирша опередила нас и уже шумела на подвыпивших мужиков, собравшихся по случаю воскресенья и работы в конюховой каморке.

Бригадирша. Кто на кобыле ездил? Почему кобыла в мыле?

– Я ездил.

– А почему в мыле кобыла?

– А я откуда знаю?

– У кого разрешения спрашивал?

– У агронома.

– Для чего брал?

– Комод Ваське привез.

– Комод привез и кобылу в мыло загнал? Чего ты врешь? В Бронницы гонял за водкой… Ты посмотри, она в пене до сих пор! Ресторан тут открыли.

– Вот, мил человек, ну разве по справедливости, воскресенье – все добрые люди отдыхают, мы работаем и выпить нельзя, это почему? И никто нам никаких надбавок, что мы в свой отдых работаем…

– Я вижу, как вы работаете, хоть бы людей постыдились языком трепать, колхоз позорите, что люди про нас подумают.

– А что люди подумают? Что они, не люди, что ли?

– Чтобы сейчас же закрывали «рестораны» и по домам расходились, а я приду проверю, вы меня знаете.

Можаев меня толкает в бок. Смотри, смотри, целых два Кузькина, особенно тот, что в углу, права который качает, где же этот опять колдун с магнитофоном?

– Мил человек, так ты запишешь про нашу просьбу, чтобы выходные нам оплачивали, заступись за нас, в самом деле?

Набили мешок сеном, записали ржание жеребца, для чего к нему была подведена кобыла, а потом и Маша подошла. На Машу жеребец реагировал заметно активнее. Ничего удивительного, и Можаев потом, крепко заложив за воротник, волновался при сближении с Машей, только что не ржал. Вывернули из-под снега несколько колес. Теперь и самим выпить после трудов не грех.

– Поехали в Бронницы, в ресторан, – скомандовал командор Можаев. По пути остановились у тех кооперативных домов, которыми возмущался писатель по дороге сюда. Эти дома двухэтажные, блочные, стояли в ряд одноликие, как тридцать три богатыря, каждый на две квартиры. Квартиры эти предлагались колхозникам в кредит, и каждая из них стоила не больше, не меньше, 6,5 тысяч. Усадьбы рядом почти никакой, а огород давали на пашне. Этим-то бестолковым строительством, этой кастрацией крестьян и возмущался писатель, считал этакое хозяйничанье по кабинетным рецептам основной причиной бегства молодежи в город и трудное положение с рабочей силой в деревне. И вообще – отношение города к крестьянину, крестьянина к земле и к городу – все эти дела и заботы крестьянские кровно волновали нашего командора. И вызывали в нас уважение и зависть, потому что мы видели перед собой человека, одержимого благородным делом, бескорыстным рыцарем и защитником земельного житья-бытья.

В ресторане пили спирт, пиво, пели песни… и опять наш командор был на высоте, такие ноты гвоздил, так задушевно выпевал русские мелодии, ей-богу, Федор Ш. позавидовал бы, а голосина какой – звучный и красивый, просто мощный. Подходили какие-то мужики, целовались с Можаевым, пели, он опять меня толкал: – Гляди, еще один Кузькин, это, пожалуй, ярче всех, запоминай, вот как играть народ надо… Вашего бы Любимова сюда, посмотрел бы он жизнь русскую… А то все в своем кабинете штаны протирает, какие-то люди вокруг него вьются… В такси и домой. Так закончился этот удивительный день, который я, конечно, не во всей подробности и яркости записал, но который впечатался в мою память на всю жизнь.

26 марта 1968

Два дня был занят записью поездки и немного выбился из колеи. Высоцкий в Одессе, в жутком состоянии, падает с лошади, по ночам, опоенный водкой друзьями, катается по полу, «если выбирать мать или водку, выбирает водку», – говорит Иваненко, которая летала к нему. – Если ты не прилетишь, я умру, я покончу с собой, – так он сказал мне.

Шеф. Это верх наглости… Ему все позволено, он уже Галилея стал играть через губу, между прочим, с ним невозможно стало разговаривать… То он в Куйбышеве, то в Магадане… Шаляпин, тенор… Второй Сличенко.

Губенко готовит Галилея. Это будет удар окончательный для Володьки. Губенко не позволит себе играть плохо. Это настоящий боец, профессионал в лучшем смысле, кроме того, что удивительно талантлив.

Тревожно на душе. Шеф хвалит за Кузькина, мир и благодать во взаимоотношениях, и я, как собака, которую приласкали, не нахожу себе места от радости и благодарности, все заглядываю в глаза, улыбаюсь всем видом: это правда, вы меня не обманываете, я действительно вам нравлюсь, и вы мне почему-то удивительно нравитесь. Этого бояться следует и бежать немедленно. Только Бог судья делам нашим. Не надо очаровываться, чтоб не было столь жестоким разочарование.

Во время репетиции Элла заглянула в кабинет: – Получен лит на «Живого».

– Прекращаем репетиции… Что это такое? Мы привыкли репетировать произведения не литованные, не разрешенные…

– Срочно анонс, афишу на театре и рекламы по городу.

– Надо еще спектакль сделать, хохмачи.

У Зайчика украли 25 рублей. Кому-то показалась моя премия за Керенского большой, и он решил половину взять. Звонок из Ленинграда. Рабиков:

– Валеринька! Дорогой! Рад слышать ваш жизнерадостный голос. Вам есть чему радоваться, у вас блестящая роль в картине получилась, просто блестящая, других слов нет, это я говорю вам, старый киношник, видавший виды… Валеринька, фильм принят редакцией, но нужно приехать на один день, переозвучить небольшую сценку, когда мы можем это сделать?

Когда мы можем это сделать? Хоть 28, четверг, если отпустят с «Павших». Но куда девать Кузю?

Вечер. Продумываю план отъезда с Кузей и без. Черчу на бумаге за и против. С собой было бы проще, если бы разрешили сесть в поезд.

Появился Шифферс. Я покраснел, потому что не ответил, не поставил свою подпись на его письме. Кажется, договорились они с шефом о работе. Шифферс делает пьесу по «Подростку».

– Ты будешь играть. Через недели две закончу. Я договорился с т. «Маяковского», но у них нет актера. Я хотел им предложить взять тебя на постановку.

– Будешь делать Мольера, коли душа не лежит.

– Что значит лежит, не лежит, это моя профессия. Если уж говорить, у меня вообще к одному Достоевскому лежит.

– Я сейчас Толстым увлекся, нравится мне его философия.

– Толстой – плохой писатель. Это у тебя от детства.

Карякина исключили из партии за выступление в защиту Солженицына, за поддержку Шифферса (надо разузнать точно).

Славина приносит цветы и чай Любимову, каждый день бесцеремонно… при гостях входит в кабинет, молча кладет цветы на стол и уходит, делово, спокойно. Это надо запомнить. Смешная привычка, трогательная, каждый день класть на стол главного цветы.

Получил письмо из Чемала. Мария Т. все еще работает, прислала адрес Антонины Яковлевны.

Думаю. Если мне придумать фамильный герб – что бы в него вошло, каким бы он мог стать, как выглядеть.

27 марта 1968

Проблема та же, как быть с Кузей. Плохо спится, не по себе, все еще насморк и суета. На сердце какая-то тяжесть.

Перелистывая самый первый дневник, который почти четыре года писался, я заметил, что писал в него не то, что надо. Кое-что попадается, но в общем – слова, слова… И тут возникает правило из наблюдения: не надо рассуждать в дневнике, это документ, – хроника, и самое интересное в дневниках – факты, события, диалоги, разговоры, случаи, где-то по ходу могут быть и рассуждения, но обязательно по поводу конкретного факта.

Например. Я сегодня стучался к соседке за мешком. Может быть, в нем везти Кузьку. Зайчик встретил в собачьей клинике дядьку, который хвастался – как хорошо он ездит со своим кобельком, в мешок его, дырочку для воздуха, и сидит себе собака смирно и благородно…

Попробую так поступить с Кузькой. Купил ему новую цепочку, сделал намордник.

Последние дня три перечитываю Булгакова «Мольер»… Почему я не помню ничего из этого романа, я читал его всего 5 лет назад.

Ездил с Кузькой в его клинику, ничего, стерпел, выдали разрешение на проезд. Зайчик улетел. Через несколько часов я подмел, убрался в квартире.

29 марта 1968

Ну вот, закончился вояж наш с Кузькой в город на Неве. Все обошлось, даже никому и в голову не пришло, что у меня в мешке собака. Горемыка, Кузька бедный, намаялся со мной и я с ним.

Полока. Это только Золотухин может: приехал с собакой, привез какие-то рядна, сукна.

Из-за этой фразы, быть может, и претерпел я все мучения с Кузей.

Приехал неожиданно Зайчик, накормил обедом. Привез из Душанбе редиски, зеленого лука, гранат.

Разбился Гагарин. Надо же, какая судьба! Так и тянет их в эту пучину – игроки. Закончился цикл, семь лет назад, как впервые на орбиту вышел человек, детей называли Юрками, и в этот траурный день многие в память о нем назовут своих парней Юрками.

Вечер. Почему, когда думаешь о Боге, о том, что не людям, а ему служишь, и ждешь его суда, а не людского – легко и весело становится жить, и работается.

Сегодня на «Суде» в «Добром», почувствовал сильную слабость и дрожь в теле. Пот выступил и поташнивало. Подумалось: вот и конец. И совсем не страшно стало. Легко. Всем все простилось, и наступило облегчение. И никакого сожаления – одна забота, как бы доиграть получше. И самое главное: я освободился от своего собственного суда, который в прямой зависимости, как бы я ни отбрехивался, от людского находится… Самосуд, об этом надо подробно записать. Самосуд – это то, что калечит нас, мешает жить, изводит как зараза.

Читаю снова Толстого. Он помогает мне. Огромное наслаждение доставляет чтение его дневника: от самых незатейливых и много раз повторяющихся деталей до гениальных обобщений, мыслей, постоянная внутренняя огромная работа над собственным «Я». Он сам – религия.

Уметь прощать, забывать плохое, благодарить людей за то, что общаются, улыбаются тебе, накапливать любовь и добро, конечно, в этом счастье и смысл нашей жизни.

Я больше месяца не пью и давно не курю, и прекрасно себя чувствую, если б только не насморк, не усталость, не суета наша, от которой голова кружится так, будто ее сняли с плеч, привинтили к чему-то вращающемуся и закрутили бешено, аж волосы стали от воздуха выдергиваться, потом быстро остановили круг и голову на плечи вдели снова, а все содержимое ее еще продолжает вер-тенье по инерции, как чай в стакане, когда размешиваешь сахар. 12 часов. Спать.

30 марта 1968

Мы не помирились с Глаголиным, письмо, в общем, цели не достигло. Единственно, что оно сделало – мы стали разговаривать на тему спектакля, сцен и т. д. Сближения, которое было раньше, не произошло. Он прочно засел в своей конуре и выглядывает оттуда мрачно, как сыч. Жалко его. К творческой вялости он присоединил человеческую неприятность. Шеф сломал его. Он стал холуем, но сохраняя внешнюю независимость, лакейскую гордость и право «обижаться, дуть губы на несправедливый гнев барина, показывая тем самым, как вы можете так со мной обходиться в присутствии других, ведь я вам горшки выношу, мы с вами в таких отношениях, о которых никто не подозревает, а вы меня пинаете, зная, что я все равно смолчу».

Сколько раз я говорил себе: не ходить в кабинет. Человек слаб и вынужден подчиняться, выходить оттуда еще более гадким самому себе, не оттого, что кого-то заложил, что-го глупое брякнул, а оттого, что видишь, как человек с тобой не на равных разговаривает, имея всегда семь в уме, и не скрывает этого. И самое ужасное – зависимость, но не от личности, ума, таланта, и благоговение перед этими качествами, ради Бога, мне никогда не стыдно восторженно с талантом общаться, а зависимость от положения. Здесь все, конечно, то есть, большее, зависит от того, кто стоит выше, к кому пришел.

Начал читать «Подростка».

Вечер. В театре невозможно читать просто так. Обязательно будут спрашивать: «Где ставят?», «Кто снимает?», что предлагают и т. д. В руках артиста не предполагается иной литературы, как роль, только на предмет играть.

31 марта 1968

Вчера была мрачная погода и ныли кости. Сегодня опять солнце. Мать уехала на похороны. Зайчик накормил меня и собирается с Кузькой. У меня к Кузьке, как он на мне остался и в Питер скатал, нежность появилась огромная. Животина – сидел в мешке, молчал, однажды только в автобусе залаял, когда мимо его носа ногами стали шаркать, не выдержал.

Я ничего не пишу об общественной жизни, а, между тем, дела серьезные.

Новотный дал Дубчека. Чехи отменили цензуру, выступление Гомулки, «никаких послаблений в области борьбы двух идеологий» и т. п. Под этот шухер и Кузькин может влипнуть.

Я предложил Зайчику писать мне из Душанбе письма. Просто так, что за окном промелькнет, то и запомнить и мне обрисовать. И перед сном, вместе с чисткой зубов и вроде дневника, записать дневные впечатления, настроения, случаи и отослать мне утром. И вот сегодня я получил такое Зайчиково послание.

«Любимый, все хорошо. 31-го прилететь должна в 2 часа. Что ль ждать будешь? Все. Летим 5 минут.

Красиво за окном.

Выспалась. Через 10 минут Душанбе. Говорят, +40. Днем было 22°.

Завтра – работа. Ни пуха, ни пера – мне ты.

Самолет поташнивает, поплясывает.

Привет тебе.

Спи. Спокойной ночи. Сейчас прилечу, а ты только начнешь спектакль.

Зайка».

Речь пожарника.

Я хочу еще раз напомнить о культуре быта. Я с этими речами выступаю на каждом собрании, но результата пока не видно глазом.

1 апреля 1968

Последние два дня заняты делами Высоцкого.

31-го были у него дома, вернее, у отца его, вырабатывали план действий. Володя согласился принять амбулаторное лечение у проф. Рябоконя, лечение какое-то омерзительное, но эффективное. В Соловьевку он уже не ляжет. – У меня свои дела.

Сегодня утром Володя принял первый сеанс лечения «Банкет № 14». Венька еле живого отвез его домой, но вечером он уже брился, бодро шутил и вострил лыжи из дома. Поразительного здоровья человек. Всю кухню, весь сеанс, впечатления и пр. я просил записывать Веньку, Володя сказал, что запишет сам.

Но самое главное – не напрасны ли все эти мучения, разговоры-уговоры, возвращение в театр и пр. – нужно ли Высоцкому это теперь. Чувствовать себя почему-то виноватым, выносить все вопросы, терпеть фамильярности, выслушивать грубости, унижения – притом, что Галилей уже сыгран, а с другой стороны появляется с каждым днем все больше отхожих занятий – песни, писание и постановка собственных пьес, сценариев, авторство, соавторство и никакого ограничения в действиях, вольность и свободная жизнь. Не надо куда-то ходить обязательно строго и вовремя, расписываться и играть нелюбимые роли и выслушивать замечания шефа и т. д. и т. п., а доверия прежнего нет, любви нет, во взаимоотношениях трещина, замены произведены, молодые артисты подпирают. С другой стороны, кинематограф может погасить ролевый голод, да еще к тому же реклама.

Я убежден, что все эти вопросы и еще много других его мучают, да и нас тоже. Только я думаю, что без театра он погибнет, погрязнет в халтуре, в стяжательстве, разменяет талант на копейки и рассыпет их по закоулкам. Театр – это ограничитель, режим, это постоянная форма, это воздух и вода. Все промыслы возможны, если есть фундамент. Он вечен, прочен и необходим. Все остальное – преходяще. Экзюпери не бросил летать, как занялся литературой, совершенно чужим делом. А все, чем занимается Володя, это не так далеко от театра, смежные дела, которые в сто крат выигрывают от содружества с театром.

10 апреля 1968

Три дня не писал. С перерывами пошло. Ну, ничего. Сегодня среда, выходной день, срочных дел с утра нет. Зайчик поскакал на студию Горького, а я попытаюсь навести порядок дома, в мыслях и в дневнике. Основным событием, которым жил эти три дня, и которое, быть может, и выбило из установившейся колеи, был первый адовый прогон «Живого» и для того, чтобы не очень думать о нем и переваривать в себе его, я навалил на себя побочных занятий – ездил два раза с Кузей в школу, на студию, занимался делами по дому и т. д. И времени не было сесть и подумать, остановиться, осмыслить, да и не больно хотелось.

А сегодня как раз все и подошло – хочется и поразмыслить, поколдовать над дневником и времени предостаточно.

8-го апреля. Репетиция и спектакль, между ними был на студии в группе «Трое». Туда же и Зайчика вызывают.

9-го апреля. Вывел Кузьку днем и упал не раздеваясь, успел только будильник завести. Вечером делал квас.

И вот первый адовый прогон. Для меня он прошел неудачно. Я сразу зажался, сбился с тона, от волнения забыл мотив частушки и т. д. Шеф вместо того чтобы подбодрить, стал нервничать сам.

Я это и сам чувствовал, но победить себя не мог. Отчего так заволновался? Не пойму. Все оттого, что не Божьего суда жду, а людского… Зачем спешить на суд людской? Как много мне еще нужно трудиться над собой, переделывать себя, чтобы не бояться людей, служить им и не требовать от них ни благодарности, ни суда… Когда же я, наконец, обрету эту свободу, независимость своего духа?..