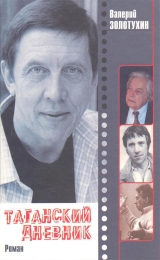

Текст книги "Таганский дневник. Книга 1"

Автор книги: Валерий Золотухин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)

Шеф перед спектаклем как с цепи сорвался, опять кричал, что он прекратит богадельню и будет вылавливать остряков, насмешников, балагуров и пр. Неприятно на него смотреть в таком виде.

16 ноября 1968

Вчера Зайчик заявил:

– Пойдем в то метро. Мне стыдно в таком пальто идти здесь.

– Перед кем стыдно?

– Перед людьми, меня немножко знают, меня узнают…

– Ну и что? Ведь у тебя нет другого, если бы у тебя было бы, а ты скупилась, берегла и не носила, могло быть стыдно, а чего же стыдиться, если у тебя нет.

– Вот и стыдно, потому что нет.

– Бедность не порок, это сказано давно.

Зайчик читает «Войну и мир». Кузя спит в ногах, теща моет посуду, я пишу. Сегодня сделал семье заявление:

– С сегодняшнего дня ни мяса, ни хлеба не ем. Только молочные, растительные продукты… две недели будет продолжаться этот пост.

Теща запричитала: «Ну как же, как же, перенеси свой пост на неделю… Я накупила как раз всего мясного… сосисок, баранины, я как израсходовалась, куда же я это все дену, сама, что ли, съем?» Но я был неумолим: «Только творог, сыр, кефир и фрукты. Надо очистить организм, дать ему возможность привести в порядок все винтики, узлы, часики. Поголодаем. Каждый интеллигентный человек должен сократиться в обжорке и увеличить рацион духовной пищи. Не говорю о том, что артист должен быть худ, тощ даже, и подвижен, это известно каждому ребенку… Если вы хотите, чтобы меня узнал весь мир, не давайте мне жрать, держите в черном теле, и я стану знаменитым».

Я вспоминаю. Завадский посмотрел «Укрощение строптивой» и сказал Ирине С.: «Если он хочет, он может считать себя артистом т-ра им. Моссовета». Потом я все равно показывался – играл Теркина, читал Чапаева – это ему особенно понравилось. Он приходил к Моте просить меня в свой театр. И вот театр. Он восстанавливает «Маскарад». Меня одели в клоунский костюм, я вышел на сцену, Завадский говорит мне одному, зная, что я кончил опереточный факультет и думая, что я хорошо двигаюсь:

– Подвигайся, Золотухин.

– Что?

– Подвигайся.

– Как?

– По сцене подвигайся, попрыгай, побегай, я посмотрю, как ты двигаешься… Прыгни на кушетку и обратно.

Я прыгнул, кушетка завалилась, и я упал.

– Сними клоунский костюм, надень костюм гостя в красном.

Я не знал, что это было повышение, хоть я и оконфузился. Гость в красном, по тайной мысли его, должен был напоминать Самого господина Лермонтова. Мне говорили, что я похож внешне на Лермонтова, наклеили усы, когда меня гримировали, перед глазами гримера и моими, естественно, стоял портрет Михаила Юрьевича. У меня была единственная реплика, которую я произносил сначала неимоверно фальшиво, но с большим презрением к некоторым окружающим меня артистам: «Вы правы! Как дикарь, свободе лишь послушный, не гнется гордый наш язык, зато уж мы как гнемся добродушно». Я круто поворачивался, щелкал каблуками, чуть не падал, ошарашенные гости с замороженными лицами расступались, и я уходил под разрывающие душу звуки знаменитого хачатуряновского вальса. Ей-богу, я чувствовал себя Лермонтовым.

Вчера, когда Митта знакомился со мной в павильоне, Васильич отрекомендовал меня:

– Берешь в руки – маешь вещь… Поверь мне, через два года это будет самый знаменитый актер.

Не понимаю Васильича, я так не удовлетворен своею работой в фильме, а он такого мнения обо мне, или это старческое умиление. Как хотелось бы верить ему.

17 ноября 1968

Прелестная зима. Ходил с Кузькой и сам погулял, попрыгал, подышал. Если организоваться, можно зарядку с Кузькой на улице делать.

Почему люди, например, ассистенты, окружающие Любимова, через месяц-два после общения с ним, начинают его языком разговаривать? Ведь они приходят со своими мыслями, способностями, вкусами, привычками, даже со своей терминологией; не пройдет и месяца, они повторяют за ним те же немыслимые словеса. До того как пришел Примак, мы сыграли далеко за 50 спектаклей «Галилей», и вдруг, освоившись и наслушавшись, он мне делает замечания те же и в тех же выражениях, что делал Любимов на репетициях. Но к Любимову мы привыкли, мы понимаем его через его слова, мы понимаем его через весь комплекс слов, интонаций, настроений и пр., и пр., мы к нему пристроились, приспособились. Отдельные взятые от него его же слова и замечания выглядят чушью несусветной. Как же можно так слепо, как попугаи, повторять за ним – «неконкретно», «не по существу», «не вмазываете» и т. д. Можно с ума сойти, конечно, на их месте. 4 года Глаголин смотрит спектакли, сотни раз, можно возненавидеть эти роли на сцене, да еще стоять и записывать за другим замечания, подлаживаться под его воззрения, настроения и т. д. Собачья должность. Почему Любимов, сознательно или нет, окружает себя серостью режиссерской. Талантливые уходят, не соглашаются, но можно брать самостоятельных молодых, где они?

Был у Полоки вчера с 4 до 6.

Продолжаю утреннюю мысль – где они? Почему никто не заботится об этом и кто должен думать в первую голову о них. Потом: года три назад Петрович, разнося труппу, грозился разогнать и набрать молодых, взять снова целый курс с выпускным спектаклем. Но из этой замены не может вырасти дважды театр, это уже невозможно. Каждый год он набирает молодых, а театр не крепнет от них, а если и держится, то только за счет старой закваски, тех, кто пришли – остались в первые дни-месяцы. Даже те, которые остались от старого театра условно, играют теперь главные роли или одни из главных, не так просто поменять контингент артистов и лучше всего держаться за «старых» артистов, беречь их, надеяться, доверять им, и по одному, по два актера, действительно талантливых, верных и перспективных вводить в ведущую десятку, но только доверять им как фаворитам.

18 ноября 1968

У Полоки обсуждали план письма коллектива артистов, работающих по созданию киноленты «Величие и крах дома Ксидиас» в ЦК. Ему инкриминируется, что мы, артисты, работали под каким-то гипнозом, он затуманил нам мозги и мы бессознательно поддались его формалистическим тенденциям. Хотел Полока или нет, но в картине заняты лучшие артисты ведущих театров, от лауреата Ленинской премии Толубеева до артистов с Таганки – Высоцкого и Золотухина.

Вчера был выездной в Лыткарино «Добрый». Ездили в машине Жени и Наташи. По пути обсуждали жизнь и судьбу театра и пришли к выводу, что причиной такого панического настроения Любимова есть какое-то внутреннее сознание, что «Тартюф» не получился. Такой спектакль может бьггь победой любого театра, кроме театра Любимова. И опять классика, и опять те же разговоры, что на «Герое»: «Артисты, артисты не дотягивают до режиссера…» Но артистов он воспитывает 5 лет, в конце концов, может других взять (или не идут), в общем, сам виноват, получается все равно. Какой панический, совершенно жуткий страх Любимовым провала, заставляет его выпускать по существу одну премьеру в сезон и вытрясать душу из артистов.

19 ноября 1968

Какой-то внутренний разлад. Чувствую, что мной кругом недовольны. Можаев безразличен, Назаров сух, с Любимовым неприятная заочная война. Вдруг почему-то он Веньке про меня бросил: «Надеюсь, твой друг возьмет свою голову в руки». Я ее не терял, если он имеет в виду съемки – я не участвовал в «Тартюфе»? А что мне оставалось делать?! И у меня началось к нему время придирок, кстати, они всегда взаимны. Я избегаю встреч с ним, мне ужасно неприятно встречаться с ним, неспокойно.

22 ноября 1968

Пятница, 19 часов 25 мин. Ну так. Сначала хроника.

19 ноября за мной приехали в 8.45. Попросил тещу отправить первую партию книг в Междуреченск, купленную еще до праздников, хоть какой-то груз с плеч. Досъемки планов к правлению с Антоном. Не до искусства. Поругался с Васильичем. Не дает дубля, хоть разорвись. Его помощники сразу, по первому сигналу, выключают свет, никакого уважения к режиссеру. Во время «Послушайте» состоялась беседа Высоцкого с шефом, где шеф ему пригрозил вдруг: «Если ты не будешь нормально работать, я добьюсь у Романова, что тебе вообще запретят сниматься, и выгоню из театра по статье».

Володя не играет с 8-го ноября. Последний раз он играл Керенского. Сегодня «Пугачев». Завтра «Галилей», Господи, сделай, чтобы все было хорошо.

23 ноября 1968

Уходит Губенко. Положил на стол Макенпотта. Забросал Дупака заявлениями с угрозами:

– Не дадите квартиру – не буду играть… уйду и пр. Жена у него – Болотова – дочка посла, сам снимается постоянно, давно бы уж кооператив построил, жлоб.

Вечер. После «Галилея». Володя без голоса, но трезв и в порядке. Вывешена репетиция «Галилея», говорят – Сева Шестаков и даже – Хмель. Дай Бог! Но мне жаль Володьку, к нему плевое отношение. Но ничего не выходит, надо укреплять позиции. Театр колотит от фокусов премьеров. Никто, кроме шефа, не виноват в этом. Если он стоит на принципах сознательного артистического общества, нельзя одним и тем же потрафлять, надо растить артистов, давать хоть какие-то надежды попасть в премьеры и другим. Вообще я устал и пишу черт знает что. Каждый должен думать о своей судьбе сам, разумеется, не делая большого разрыва между собой и интересами театра.

24 ноября 1968

Зайчик второй день не в духе и ночью толкался всю дорогу и ворчал чего-то. Его третий день не тошнит, может, из-за этого расстраивается, дескать, ничего и не было. А может жалко уходить из работы, вчера Танька Ж. объявила Петровичу о своей брюхатости, а он ей хотел дать следующий спектакль сыграть, она отказалась – уже трудно с пузом. И Зайчик думает, что и ей предстоит отказываться играть, терять роли и пр. Зайчик! Не расстраивайся, вспомни всех наших рожениц-актрис, чего они потеряли? Ровным счетом ничего. Нет ролей для баб хороших, из-за которых можно было бы подождать рожать. Да и возраст подпирает. Зайчик, нам уже под тридцать совсем, надо поторопиться с бэби. Я думаю ведь и не одного мы должны завести, тьфу, тьфу, и тьфу, двух-трех-то уж обязательно. Наперед, конечно, загадывать не станем, хоть бы одного Бог послал.

Морозно. Деревья мохнатые серебром. И солнце в окно, аж глаза ломит от света. Дорогу поливают каким-то незамерзающим составом, может просто соленой водой. Зайчик ушел за продтоварами в магазин. Через десять минут я подался на «Антимиры». З. Высоковский в яблочко Петровичу сказал:

– Раньше Вам было далеко не все равно, кто будет играть Шен Те[49]49

Шен Те – главная роль в первом, поставленном Ю. Любимовым спектакле «Добрый человек из Сезуана».

[Закрыть], теперь вам все равно, кто будет играть Галилея.

Обед. Опять какие-то раздраженные интонации у всех домашних. Оказывается, засор в ванной произошел, подумаешь, беда.

25 ноября 1968

Понедельник.

Какие-то хорошие мысли сегодня проведывали. Это от того, что умную, хорошую книгу читаю – 9 т. Бунина о Толстом. И вот я думал, что жил Паустовский в одно время со мной. Я снимался в Тарусе, когда он жил там, я видел его дом издалека, хотел пойти к нему, постучать в ворота, посмотреть на него, услышать голос и не сходил. Некогда было, некогда, а может, оттого, что мужики сказывали – он не принимает никого, злится, когда приходят посторонние, а ходят много, надоедают, а он человек больной, ему покой нужен. Так или иначе, я не сходил к нему и каюсь – ну не принял бы, так и что? Убыло б меня, а если бы принял, что бы я ему сказал, я ведь и читал его не много – тоже некогда было. Что бы я сказал-то ему? Вот вопрос. В общем, получается, что и правильно, что я не помешал лишний раз ему. Ему и без меня мешали многие, не успел умереть, как воспоминания за воспоминаниями о нем появляются, как будто заготовленные были.

Андрей Вознесенский. Ужасно плохо мы знаем поэзию современную. Но ведь признано, что в этой поэзии он бриллиант. И часто бывает у нас в театре, года полтора назад читал стихи новые в «Антимирах», книги дарит нам свои новые каждый раз с автографами. Мне написал: «С радостью за Ваш талант». Мы запоминаем каждую встречу с ним, ловим каждое слово, на всякий случай, вдруг придется воспоминания писать, когда не станет поэта и получается, что мы ждем – когда же что-нибудь случится с ним (на полях: т. е. когда же он станет классиком), чтобы сказать, а мы его знали, он с нами водку не раз пил, мы спорили с ним об искусстве, он нам книжки дарил с надписями – мы обыватели, мы серость, волей чьей-то оказавшиеся рядом с явлением.

Не то же ли есть и мой друг Высоцкий. Мы греемся около его костра, мы охотно говорим о нем чужим людям, мы даже незаметно для самих себя легенды о нем сочиняем. И тоже ждем – вот случится что-нибудь с другом нашим (не приведи Господь), мы такие воспоминания, такие мемуарные памятники настряпаем – будь здоров, залюбуешься, такое наковыряем, что сам Высоцкий удивится и не узнает себя в нашем изложении. Мы только случая ждем и не бережем друга, не стараемся вникнуть в мрачный, беспомощный, одинокий, я убежден, мир его. Мы все меряем по себе, если нам хорошо, почему ему должно быть плохо? Шеф говорит: «Зажрался. Пол-Москвы баб пере… и даже Париж начал, денег у него – куры не клюют… Самые знаменитые люди за честь почитают в дом его к себе позвать, пленку его иметь, в кино в нескольких сразу снимается, популярность себе заработал самую популярную и все ему плохо… С коллективом не считается, коллектив лихорадит от его запоев…» И шеф, получается, несчастный человек по-своему.

Невнимательны мы друг к другу и несчастны должны быть очень этим, а мы и не замечаем даже этого.

У моего Зайчика жесткое сердце или он делает вид, что так? Резкое и колючее, безразличное отношение его к людям. Сейчас говорили о том, что я написал выше: «Зачем ты этот бред сивой кобылы пишешь? О ком легенды, какие легенды?! К Высоцкому ли невнимательны? Если бы невнимательны, его бы давно в театре не было…» – А что такое «в театре», что такое «театр», почему он должен почитать за счастье свое присутствие в нем, а не наоборот. Это ведь ужасно больно сознавать, что кто-то может сказать, «мы внимательны к нему, иначе его давно бы в нашем коллективе не было». Как это грустно все!!!

«Надо и в писании быть юродивым». – Толстой.

У каждого свое Астапово.

26 ноября 1968

– Общался с Зархи через лифтершу.

Говорит, получилось искренне, понравилось Тарковскому. Прочитал мои «Дребезги».

– Надо поговорить… Мне кажется, Вы хотите это очень дешево продать… Начало даже поразило меня: что это – новый жанр, подумал я… Это стоит гораздо больше, гораздо глубже, чем просто грустная, сентиментальная новелла, в общем, поговорим.

Бунин пишет о Толстом:

– Главней же всего, что у него были зачатки туберкулеза (дающего, как известно, тем, кто им поражен, даже и духовный склад совсем особый)! Может быть, это и ко мне относится. Я пролежал в туб. санатории три года и потом долго ходил на костылях. Вся жизнь моя так или иначе окрашена туб. светом. Этим исследованием надо заняться. К тому же друг Толька и его семья. Почему-то я с ним не прекращаю связи, дорожу ею, думаю о Тольке. В некотором смысле, мы даже родня, хоть и разными формами туберкулеза болели. Не сегодня, конечно, об этом писать.

27 ноября 1968

У Бунина:

– Шопенгауэр говорит, что большинство людей выдает слова за мысли, большинство писателей мыслят только ради писания.

Это можно применить ко многим, даже очень большим писателям.

Толстой мечтал «довести свое свиноводство до полного совершенства».

Я сижу в студии, идет тракт, болтовня артистов, истошный крик Алексея Бурова, бедлам, неразбериха, то же самое, только с болями вдобавку у меня в голове. Круг мешанины в голове, сумбура отрывков мыслей, забот, желаний.

– Мосфильм. «Пять дней»… Митта… провал «Хозяина»… Любимов с неприятным, злым на всех артистов глазом, которых он всех за «проституток, ничтожеств, неблагодарных блюдолизов почитает, готовых клюнуть на любое предложение в самой мрачной халтуре», потому что в самой мрачной халтуре артист приобретает видимость свободы, нужности своей и освобождается, хоть на чуть-чуть, хоть так только кажется ему, от зависимости, унижения от рабского подчинения гл. режиссеру. Шеф это прекрасно понимает, чувствует, – сам был на нашем месте, но пользуется властью своей, правом давать – не давать, держать в унижении артистов и смеяться над ними в душе, высокими словами прикрываясь. Я не люблю его и он понимает, чует это, чует мою самостоятельность, обособленность, мой собственный театр в его театре, мою – презираемость его как человека, не как художника или еще больше – общественного деятеля, он не Божий человек.

28 ноября 1968

Озвучание… Неожиданно трезвый Высоцкий, и как будто ничего и не было никогда.

Вечер, сегодня же. Целый день бестолковое озвучание, с трех – репетиция с Гавриловым, с 4 до 6 грим и фотопроба на Голубкова, с 6 до 7.30 еще полтора часа бестолковщины, с 8 до 9 репетиции в ГИТИСе.

Бунин о Чехове.

– Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них так:

– На семьдесят пять лет отстали они в развитии русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова…

– Позвольте, – говорю я, – а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

– Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать… и помолчав, с новым смехом, – и про Художественный театр…

29 ноября 1968

«Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди…» – говорит Чехов. И он прав, но где-то прав, говоря казустической лексикой… Такова жизнь наша, таковы особенности нашей профессии, мы не можем сидеть на даче и на всех положа член с прибором творить, душу свою изучать, ее потемки и закоулки запечатлять в чьей-то памяти, сознании. Наше дело коллективное, мы зависимые люди и в первую очередь от Вас, господин автор. Мы несчастные люди, мы зависимы и унижаемы всеми, кто над нами стоит, особенно в наше время, когда нас много, когда искусство все больше и больше политикой делается. А потом мы все считаем себя близкими к Парнасу, к Музе, к искусству в общем и кажемся себе художественными деятелями, чем-то вроде ваятелей произведений особенных, личностями, создающими красоту в оригинале, а по существу – какие мы к черту творцы, во всяком случае, большинство из нас? Мы – вторичное сырье, в лучшем случае – квалифицированные воспроизводители, репродукторы, производящие репродукции… Наше дело исполнительское, а потому – кругом зависимое: от текста, режиссера, собственных данных, настроений окружающих – жены, тещи, партнера и т. д. Мы должны, хоть и вроде отмечены свыше, угождать, лебезить, мы должны нравиться, наша суть – быть любимыми – режиссурой, публикой и пр., чтобы доказать свой талант – мы должны раскрыться, а для этого нужны роли, нужно внимание дающих их, нужно доверие других к твоей личности, твоей индивидуальности – вот мы и улыбаемся налево и направо, вперед-назад. Мы клоуны, а клоун не может работать только на одну сторону цирка, он должен показаться, угодить всем. Да, мы пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди – ну и что? А что же вы женились на сестре нашей и терпели ее измены, вы ведь, если не знали, то подозревали, что на ночь ее брал Немирович не для благотворительных концертов… Бунин умница и хитрец… Он ни словом не намекнул на что-то подразумеваемое, но это и без того ясно… В 6 утра являться «к дусику», пахнущей вином, сигарами и духами… Откуда?! Я осуждаю ее, как жену Вашу, но зачем обобщать и лить приговор на всю братию, ее не осуждать надо (братию), ее защищать и жалеть надо.

Сегодня читка «Матери» по ролям. Как кто читает – можно точно определить отношение к листку с текстом, к пьесе, к Любимову. Кузнецова – вечно обиженная, читает две свои строчки, через губу, нехотя… как ей стыдно этим заниматься и как к ней несправедливы… Через некоторое время уходит совсем. Славина хулиганит, радостна, главная роль, опять в струе, катит по столу шефу апельсин, он ей назад, она ему – играют… все умиляются шутке, а в душе мерзость и презрение… В перерыве она приносит ему чай с бутербродом, забота о человеке – это прекрасно, но забота подчиненного, целиком и полностью зависимого человека о своем господине, демонстрация рабского смущения и радости по этому случаю – вызывает тошноту и судороги у остальных подчиненных. Что-то есть противное человеческой природе, вечно стремящейся к освобождению, к свободе личности в этой подобострастной заботе о хозяине.

Шеф. Готлиб М., тут застольного периода не будет.

Г. М. Я не возражаю.

Ронинсон показывает мне из своего угла: крутит воображаемой шарманкой, мнет между пальцами деньги и куксится, закатывает к небу глаза, жмет плечами, дескать, не понимаю… Золотухин!! и вдруг шарманка из-за денег – не понимаю. Не понимаешь, и хуй с тобой. Да, представь себе – Золотухин и шарманка, я клоун, за это звание хлеб свой получаю и идите Вы все… Никогда Вы не были и не станете настоящим клоуном, или по-другому сказать, более для Вашего уха приятное – артистом.

30 ноября 1968

Обед. Высоцкий, по его словам, был у профессора клиники им. Семашко, признали порез (его слова) разрыв связок. Нужно делать операцию, на полгода уходить из профессии. И вчера он не играл «Послушайте», а сегодня шеф сказал, что в 9 часов у него был концерт – это уже хамство со стороны друга.

Позвонил Губенко, отказался играть сегодня Керенского, уговаривали Власова[50]50

Власова Галина – актриса и завтруппой Театра на Таганке.

[Закрыть], Глаголин[51]51

Глаголин Борис – режиссер и в течение многих лет секретарь партбюро Театра на Таганке.

[Закрыть], наконец, шеф, Коля бросил трубку – «не приеду» – и точка.

Шеф предупредил меня: «Возьми текст, повтори, придется играть вечером».

– Больше лихорадить театр не будет, выгоню обоих… (чего выгоню, когда Николай заявлений пять уже положил), Насоныч[52]52

Насоныч – Владимир Насонов, в то время актер Театра на Таганке.

[Закрыть], повтори и ты Хлопушу[53]53

Хлопуша – роль В. Высоцкого в спектакле «Пугачев».

[Закрыть], может случиться, что завтра бросишься, как кур в ощип… Как Севка себя ведет… Сколько раз приходил на репетицию такой роли в раскладе, скотина…

Володя жаловался вчера Веньке:

– Бесхозяйственно мы живем… Встречаемся на «Мосфильме» с Валерием, как чужие… Я понимаю, что виноват, мне очень плохо. Веня, я люблю тебя.

А я избегаю его. Мне неловко встречаться с ним, я начинаю волноваться чего-то, суетиться, я не знаю, как вести себя с ним, что сказать ему и стараюсь… перекинувшись общими словами, расстаться поскорее, и чувствую себя гадко, предательски по отношению к нему, а что сделать – не знаю.

Вчера рассказывал Полоке, как я, встречаясь с режиссерами, приглашающими меня на интел. роли, изо всех сил доказываю, что я не гожусь, что я совсем не интеллигент, «посмотрите на мое лицо, на мое происхождение, на роли, которые я считаю своими, кровными, нет, я не интеллигент, у меня большой подбородок и колхозник отец, во мне нет ни капли голубизны в крови»… Хуциев даже волнуется: «Ну почему, кто Вам это сказал… Надо что-то сделать только с верхней губой и все будет в порядке». – Нет, с верхней губой я ничего делать не стану все равно… «Прав» Ростоцкий – интеллигент определяется по рукам, породу надо искать в передних конечностях… На роль, к примеру, Печорина, надо искать артиста с руками – руки, руки выдают породу, а если они не выдают, это человек не той породы и на Печорина, разумеется, не годится.

С Миттой мы будто бы сошлись из-за недостачи интеллигентности во мне (по словам второго реж.), и тут же он пробует Мишу Кононова.

«Можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе», – мысль принадлежит Гоголю, вычитал у Бунина. Его гувернер видел Гоголя однажды в раздевалке. Прекрасная мысль и чудно выражена, нечто подобное говорил мне Можаев после прочтения «Стариков».

1 декабря 1968

– Когда кончится этот фашизм? Каждый день я спрашиваю у Дупака, когда будет приказ? Он из меня дурака делает… «Какой приказ? Вы о чем? Перестаньте шутить…» Я что, мальчик им, что ли?

– Но будто тебе дают квартиру…

– Да не в квартире дело. Зачем она мне? Мне нужно уйти из театра, у меня нет больше возможности в нем служить!!!

Зайчик выстирал свое тартюфное платье самолично, назвав бездарностями всех костюмеров.

После «10 дней» вчера репетировал с Шестаковым. Он может сыграть лихо, а я, кажется, предаю Высоцкого, очень уж энергично помогаю Севе.

Сегодня начал «Танькины именины». Пока выписываю из зап. книжки, что может пойти в дело. С утра помылся, в обед ходил с Кузей, после обеда поспал, сейчас собираемся в театр, на «Послушайте».

Появиться в нашем обществе сейчас в косоворотке – засмеют, застыдят, скажут – пижон, ложно-русский стиль, почему ложнорусский – не пойму, ведь ходили же наши предки в косоворотках, шнурком подпоясанных, это ведь красиво, просто и свободно, рубашка навыпуск скрывает недостатки средней части тела, и почему ложно-русский?

2 декабря 1968

Шеф, только войдя:

– Элла Петровна! Там стоит приятель Высоцкого, спуститесь к нему, дайте ему адрес Самойлова и путь он передаст своему другу, что если он не ляжет в больницу и не напишет подписку о принятии лекарств, которые могут привести к смерти, если он этого не сделает, я выгоню его из театра за пьянство и сделаю так, что он никогда не будет сниматься…

Беда Высоцкого даже не в том, что он валяется под забором. На него противно смотреть, когда он играет трезвый – у него рвется мысль, нет голоса. Искусства бесформенного нет и если вы чему-нибудь и научились за 4 года, то благодаря жесткой требовательности моей, жесткой форме, в которой я приучаю вас работать. С чего он пьет? Голова слабо интеллектуальна, он обалдел от славы, не выдержали мозги. От чего обалдел? Подумаешь, сочинил 5 хороших песен, ну и что. Солженицын ходит трезвый, спокойный, человек действительно испытывает трудности и однако работает – пусть учится или что, он а-ля Есенин, с чего он пьет, затопчут под забор, пройдут мимо и забудут эти 5 песен, вот и вся хитрость. Жизнь жестокая штука. Вот я уйду и вы поймете, что вы потеряли. Вы скажете, что с ним было иногда интересно…

Меня бьют с двух сторон – с одной стороны реакционное чиновничество, мешающее репертуару, с другой – господа артисты своей разболтанностью… Я с ужасом жду всяких неожиданностей – кто куда уедет, кто напьется, кто родит, я никогда не знаю, какой пойдет вечером спектакль, у кого найдется время забежать в театр между съемками, любовными похождениями, пьянками, телевидением, а у кого не будет времени заглянуть в него, поиграть чего.

4 декабря 1968

Высоцкого под наркозом уложили в больницу. Последние дни он опустился окончательно, его не могли уже найти ни Гарик, ни Танька. Облеванный и измазанный подзаборной грязью, он приходил к Линке в 3–4 часа ночи. Просил водки, грозился кончить с собой, бросался к балкону, «ты меня застанешь в петле», потом наступали короткие просветления, и он говорил, что пора завязывать и все начинать заново. Врачи констатировали полную деградацию организма – (деградированный алкоголик), общее расстройство психики, перебойную работу сердца и т. д. Обещали ни под каким предлогом не выпускать его из больницы два месяца. На Володю надели халат и увели. Он попросил положить его в пятое отделение, но гл. врач не допустила этого. В пятом молодые врачи, поклонники его песен, очевидно, уступают его мольбам, просьбам, доверяются ему, и он окручивает их. 10 декабря начинаются у него съемки в Одессе. Я попросил Скирду[54]54

Скирда-Пырьева Леонелла – киноактриса. Снималась вместе с В. Высоцким в фильмах «Хозяин тайги» (реж. В. Назаров, 1968) и «Опасные гастроли» (реж. Г. Юнгвальд-Хилькевич, 1969).

[Закрыть] передать Хилькевичу[55]55

Юнгвальд-Хилькевич Георгий, Юра – кинорежиссер. В своих картинах снял в главных ролях В. Высоцкого («Опасные гастроли», 1969) и В. Золотухина («Весна двадцать девятого», 1975). Высоцкий написал песни для его фильмов «Опасные гастроли» (1969), «Внимание, цунами!» (1969), «Туфли с золотыми пряжками» (т/ф, 1977).

[Закрыть], если он любит, уважает и жалеет Володю, если он хочет его сберечь, пусть поломает к черту его съемки, сошлется на запрет худ. совета или еще чего. Либо пусть ждет два месяца, но вряд ли это возможно в условиях проф. студии у начинающего режиссера. Но поломать съемки необходимо. У Андрея Вознесенского на квартире, перед банкетом «Тартюфа», состоялось заседание друзей Володи с его присутствием. Друзья объясняли ему ситуацию и просили не пить, поберечь себя, театр… Володя обещал. Зоя[56]56

Зоя – Зоя Богуславская, прозаик и критик, жена поэта А. Вознесенского.

[Закрыть] спрашивала меня на банкете:

– Правда, говорят, что он зазнался, мы этого не заметили с Андрюшей…

5 декабря 1968

Снова нарвался на шефа. Зашел к Марине за рассказами, и он тут как тут.

– Валерий, я тебя прошу, ты не забывай образ.

– Какой?

– Кузькина… А то ты как-то очень сдал последнее время…

– Как сдал, чего сдал… меня в театре не бывает совсем, откуда вы это знаете?

– Вот, вот поэтому я и говорю, что тебя в театре не бывает… Не мог ни одну репетицию с тобой назначить, хотел прийти посмотреть… а ты все занят где-то.

– Да я дома сижу!

– Да брось ты… что вы со мной арапничаете?!

– Чего арапничаете? Мне не верите, можете спросить Можаева, и потом были с Борисом репетиции. Партнеры все заняты, кто «Макенпоттом», кто «Тартюфюм».

– И Находка роль прекрасная, ее можно отлично сделать… Понаблюдай по телевизору разные интервью… Есть отличные парни…

Ох, не нравятся мне эти разговоры, ох, не нравятся!!

6 декабря 1968

Говорят, был крупный разговор между Губенко и Петровичем. Колька высказал, очевидно, свое недоумение по поводу помоев Любимова на Герасимова: «А если я ему передам?..» – кажется, была сказана такая фраза. Николай заявил, что он играет последний раз.

После «Антимиров» – худсовет, вдруг почему-то срочно. Решали, как поступить с Губенко. Какую форму приказа выдумать, чтобы другим не повадно было, в назидание остающимся. Шеф снова прошелся по мне: «Золотухин проделывал подобные модуляции». – Я сидел, молчал, упорно, угрюмо. Васильев требовал каждого, кто осмелится заикнуться о заявлении – увольнять без проволочек. Любимов растерялся: «А кто играть будет?» Васильев пошел дальше: «Гнать каждого, замеченного в пьянстве».

Любимов. Тогда не было бы и Качалова и Москвина… половины, да что там, всего Художественного театра, они закладывали, ох как..

Шеф почуял, что артистов он не перевалил на свою сторону – написать какую-нибудь гадость на Губенко. Решили – отпечатать и вывесить его все заявления об уходе на обозрение труппы с комментариями, с ордером на квартиру, которую почти добились… Я запротестовал: «Как вы не понимаете, что это унизительно – театру с таким именем заниматься дешевой склокой». – Все это я произнес на худ. совете.

Дупак. Золотухин молчит, очевидно, он не согласен с тем, что здесь говорится и предлагается… хочет сам подать заявление об уходе…

Что они ко мне привязались с этим заявлением??! Ничего не понимаю. Вдруг через два года усиленно напоминать о том, чего из них никто в глаза не видел, то есть моего заявления.

Я попросил слово, хотел спросить шефа и начать свою тему, тему письма, тему «мастера», но меня перебили и я заткнулся, может, и к лучшему. Хотя совесть неспокойна и гадко на душе – не согласен и молчу…

«Промолчи – попадешь в первачи…

Промолчи – попадешь в палачи…»

Глаголин (после). Вы молчали упорно, Валерий, мне не ясна Ваша позиция…

– Объясню, Боря, только тет-а-тет…

7 декабря 1968

Суббота. Гулял с Кузей. 9.15 Москвы. Еще темно. Свет не зажигаю – Зайчик спит. В доме тихо. Значит, спят. Народ с пятидневкой теперь по три-четыре дня гуляет. Как государство обходится-то без стольких рабочих рук-часов? Объявили борьбу с пьянством, а чего делать народу, коль делать нечего и деньги есть? Вон Бориса Хм. вывели из состава комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Теперь везде на предприятиях созданы такие комиссии. Это напоминает Толстого – «Если уж не пить, так не надо и собираться, а коль собираться (в комиссию), так надо пить».