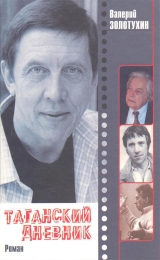

Текст книги "Таганский дневник. Книга 1"

Автор книги: Валерий Золотухин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)

1968

2 января 1968

Ну вот и Новый год. Вот и пришел он и начался, и теперь он хозяин, он раскинет пасьянс нашей жизни. Встретили мы его с радостью искренней и с великой надеждой.

Говорят, високосный год надо встречать скромно, аскетично. Так и было, в общем. Даже не напились очень, что редко бывает со мной, коль начал и много бутылок. Всплакнул немножко, взгрустнулось вдруг что-то, тоскливо стало и заплакал. Нет! Год прошедший был хорошим, хорошим. Дай Бог, чтобы и этот, наступивший, был не хуже, а будет лучше.

А сегодня репетиция Кузькина, какая-то неудачная, бестолковая на сцене, с похмелья и все не туда. Шеф ложится на исследования на неделю, без него репетировать, только мозоль наживать.

Заметил: у шефа появилась своя точная, сложившаяся система работы с артистом, своя неуклюжая, но застолбенелая терминология. Он придумал и вжился в свою какую-то чудную методу. Раньше он смотрел на артиста невооруженным взглядом, теперь – вооруженным. Раньше он меньше значительно говорил про «действия», «задачи», общения и т. д., про всю эту непомогающую муру, а делал так и говорил то, что само наталкивало на правильное исполнение. Теперь он все чаще и чаще показывает и уже нисколько не сомневается в себе, в том, что артист-то, может, лучше сделает. Он раньше артисту доверял гораздо больше, чем теперь, был с ним на равных, теперь же он значительно выше ставит себя и свою работу, и мне кажется, что здесь кроется мина, во всяком случае для артиста, потому что самое главное, что приводит к успеху, к удаче, – раскрепощенная воля артиста, его свободная душа, находящаяся непрерывно в процессе поиска, импровизации, горения и свечения своим светом, а не отраженным.

Мои домашние спят, на столе горят свечи, я пишу и мне сладко, мечтается и хорошо думается, воистину: «Мыслить – одно из величайших наслаждений человеческого рода».

68-ой год, что ты принесешь мне, дорогой мой? Я буду стараться быть хорошим, буду мало пить, мало курить, много работать над собой, не жиреть ни нравственно, ни физически. Орленев, его светлый образ, нарисованный Мгебровым, я буду хранить в своей душе. Его светлой памяти я посвящаю свою работу над Кузькиным, его пылающий факел мечты о Третьем царстве я сделаю и пронесу через свою жизнь.

Только бы не зажиреть, когда будет удача, и не озлиться, когда случится провал. Сохранять бодрость, чувство юмора, что бы ни случилось, и постоянное стремление – выделаться в человека. Я читаю «Войну и мир», боже, что это за книга, я стремлюсь к ней, как на свидание с любимой, какое гармоническое произведение, от него никак нельзя устать, оно все время держит тебя, увлекает. И как же так можно было уметь написать?

Я ничуть не жалею о том, что раньше не читал, можно было испортить все впечатление, оттого, что не понял бы так, не жадничал, как теперь, не жалею. У каждого свой час прозрения, пусть это случится со мной на «Войне и мире».

5 января 1968

О Кузькине. Причисление шефом Кузькина к когорте – «не выкати шара», иными словами «прохиндеев», в корне неверное и сбивающее меня с панталыку. Если б так, он не то, чтобы воровал, но экономил, хитрил, и т. д. Не пропивал бы с Андрюшей еще не заработанные деньги, это то, что в народе зовут – простота хуже воровства, он живет, как птичка, одним днем в результате. Прохиндей не будет рожать 5 детей, а он их рожает и сам удивляется, как это у него получается нескладно. Он божий человек, бесхитростный напрочь, острый на язычок, больше от характера занозистого, как Иванушка, не себя защитить, а народ и волю свою от мироедства. А потом он и репутацию, марку Живого держит, воспитал в себе уникума, острослова, балагура. К нему люди лечиться ходят, и лечит он их юмором и легкостью взгляда, добротой и бесталанностью, бессребренностью своей. И огрызается-то он не по злобе, а по прямоте момента. Он – толстовский тип. «Толстой – религия моя», – говорит Можаев, он толстовец, стало быть, и Кузькин иным быть не может. А «не выкати шара» – это Таганский национал-социализм.

Оттого и играть хуже стали, что в лобяру одну и ту же затруханную тенденцию против управления везде протаскиваем и все ей объясняем, и в ней вдохновение черпаем… А разве одним этим жив художник, и Кузькин тот же. Отсюда – и не только за хлебом он нáсается, а за правдой, если хотите – за религией, которую не может выразить, но чувствует, как собака. Где-то здесь его высшее существо витает, хотя он весь от волоска до ногтя человек здешний, земной, живой, живущий.

И в глазах его нет злобы, даже на то, что его семью голодной оставили, а есть желание найти выход и выкрутиться. Он не знает выхода, но знает и всегда уверен, что он есть. Результативно, наперед знает.

Мы все играем в политику, хотим одни лозунги заменить другими, ну а дальше, это мы уже потом сделаем. И никто не удивится, увидев в наших спектаклях еще одно ниспровержение тех же или других, еще оставшихся в живых, лозунгов. Кузькин и его окружение – фигуры нравственного порядка, моральны.

8 января 1968

Вчера – длинный, непонятный, запутанный спор-разговор с Можаевым о понимании образа Фомича.

Он ни во что не верит, все знает, его много раз надували. Правды нет, она где-то в лесу заблудилась, или в поле, в грязи застряла.

Если он ни во что не верит, не верит в правду ни райкомовскую, ни в высшую какую-то справедливость, почему он сам действует и живет по справедливости и даже, к тому же, весело. Почему же после прочтения хочется жить, становится легко на сердце от присутствия в жизни таких людей. Разве может быть симпатичен ни во что не верящий, разве захочется ему подражать и жить по его примеру и т. д. и т. д.

Полдня затратил на разговоры, я выпил 8 бутылок пива, накурился до одури.

Сегодня еду в Ленинград и 4 ночи проведу в «Стреле».

Что он, Кузькин-то, девочка обманутая, что ль, та, что после первого мужика, порвав с ним, поняла, что любви на свете нет.

9 января 1968

Ленинград.

Последние объекты «Интервенции». Грустно. «Банк» смотрел – скучно, мною всего и нет ничего. Как-то смонтируется?

10 января 1968

На перекладных.

Хочется писать и писать то, главное. Странное дело, я раньше заставлял себя думать о нем, садиться, как неохота и пытаться что-то изобразить. А сейчас – дорваться бы только. Прочитал «Про Таньку» Веня, ему жутко понравилось, поздравлял, хвалил. Жене его понравилось меньше и все-таки «Старики» они считают «камнем».

Шеф в больнице, ему вырезали грыжу, где он ее нажил? Чего я молол Юле про какую-то царственность ее, про умение прощать и т. д., что со мной делается, как выпью, так такое загибаю, хоть записывай.

Хочется достать Евангелие или Библию. Кажется, станет легче жить.

20 января 1968

Наконец-то я дома застряну надолго. Вконец измотался. Сужу по Кузьке, он визжал от радости, кусал хвост, прыгал, скулил – ясно, хозяин отбился от дома совсем и хорошо, как вернулся веселый. Составить план записей, пока греется обед.

1. Три дня 15-16-17 в Ленинграде, съемки, озвучивание, разговоры.

2. Артист без «фотокарточки», хамство метрдотеля – «Вы что, с гор спустились?»

3. Встреча с Квашой в купе и далее.

В общем, у меня много дел по заполнению книжки, «Дневника». Что со мной произошло и в какой форме я? В раздрызганной, в кусочной, в лоскутной – надо собрать и начать работать. «Галилея» последний раз играл гениально. Слава Богу, в семье пока мир. Даже по тому, как пишу сегодня, видно, как я разбросан, рассредоточен, я еще не слился в себя – ртуть на маленькие шарики – они стремятся друг к другу, но пока в разрыв. Так и мои части души где-то еще летают, еще не собрались все министры, сосуд распылен. Ну ничего, ничего – день, два, и я соберу свои капельки в один кувшин.

Почему-то нет писем от стариков, молчит Назаров.

Раздаются звонки о запрещении репетиции «Кузькина», «вот те, бабушка, и Юрьев день».

Идет спектакль, а я думаю о чем-то, об Орленеве, о себе, смотрю на артистов и мало кто нравится – сытые, без бога в душе. Орленев не мог работать во МХАТе, а уж в современном театре и подавно он не прижился бы.

Занимался с Зайчиком вокалом, чисто стал петь и слушаться, не ленился бы – карьеру сделал бы и деньги зарабатывал. Сегодня воскресенье и праздник престольный, теща жарит гуся, пришла т. Лена. Зайчик на пиандросе упражняется. Ничего, все хорошо. Дай Бог всем здоровья и счастья.

Достать Библию и Евангелие – обязательно. Идеей этой живу и питаюсь.

И закурить, и посидеть, и подумать. Идите вы все подальше, не надо мне ничего и никого, кроме Зайчика, со всеми его причудами, капризами и глупостями. Мой Зайчик ужасно похож на Наташу Ростову, с нее Лев писал, что ли?

Поспали, как в «Моссовете». Одно приятное воспоминание о нем, что спали много, когда работал в нем, а Зайчик сидел дома. А иногда глядишь на нашу братву артистическую, в темноте, как собираешься на массовку и жалко всех, и хорошо от сознания, что и ты с ними один крест несешь. Сейчас выйдем, похохочем фальшиво, спляшем, кто как сумеет, кто затратится и растратится, кто за чужой спиной попрячется, «чужеспинники», как говорил Баратов. Более всего, кажется, он ненавидел это сословие артистов – прощал неумение, неодаренность и т. д., но люто ненавидел артистов, на чужих спинах катающихся, берегущих себя, не тревожащих душу свою, лентяев, червей-паразитов.

Жаль, что я застал его (вернее, наш курс), уже уставшим, понесшим тяжелые утраты на театре, то ли в связи со старостью и творческой импотенцией, что вряд ли, очевидно, на всем его последнем периоде отразилась деятельность Хрущева по разрушению культа Сталина, при котором Баратову жилось вольготно, но в чем он мог быть виноват, ставил русские оперы, занимался искусством, далеким от политических авантюр.

25 января 1968

Поездки в Ленинград выбивают из седла привычности. По разноперости записей, по неорганизованности мыслей, можно составить понятие, как, и чем, и почему поездки эти действуют на психику.

Вышел шеф. Еще не крепок. Репетировал славно. Настроение бодрое – у меня. Есть артисты волевые, есть малодушные. И те и другие талантливы и т. д., но волевые – им легче, они менее сомневающиеся, легче переносящие крики режиссера и критику. Малодушному артисту, как я, например, это очень мешает. Мне надо проделать огромную внутреннюю работу (на которую идет и время, и силы, она ведь, эта работа, продолжается и на репетиции и идет параллельно работе над ролью), работу по удержанию духа, по сопротивлению режиссерскому деспотизму и подчинению твоей воли, актерской, его. Т. е. сохранять независимость и достоинство, не показать, ах, как ты восхищен его работой и он талантливее тебя: нет, репетицию надо строить так, чтобы доказать, но не на словах (что у режиссера получится лучше, он имеет право говорить, а актер только делать), а на деле, что ты главный, ты талантливее его и самого автора, и партнеров, и черта с рогами.

Актер имеет право быть бездарным, но со всеми вместе, и, во всяком случае, если режиссер деспот – то шиш ему с маслом, дать ему свою голову на съедение, ни в коем разе не дать парализовать свою волю. А режиссер, если бы не дурак и не делал бы этого, а наоборот, как говорят, растворился бы в актере, конечно, не до такой степени, чтоб и костей не собрать.

Появилась тенденция к пополнению, пока еще не заметная для постороннего глаза, сажусь на диету, только теперь вегетарианская пища, и режим, и упражнения. Эта «Ленинградская симфония» внесла бессистемность и чепуховину.

26 января 1968

Вчера Высоцкому исполнилось 30 лет. Удивительный мужик, влюблен в него, как баба. С полным комплексом самых противоречивых качеств. На каждом перекрестке говорю о нем, рассказываю, объясняю некоторым, почему и как они ошибаются в суждениях о нем.

Сегодня, кажется, если ничего не случится, начну «Запахи», тьфу ты черт, там висит объявление о собрании профсоюзном. Все какие-нибудь собрания, вечно за что-то боремся, куда-то идем.

27 января 1968

Развязал Высоцкий. Плачет Люська. Венька волнуется за свою совесть. Он был при этом, когда развязал В. После «Антимиров» угощает шампанским.

Как хотелось вести себя:

Что ты делаешь, идиот. А вы что, прихлебатели, смотрите.

Жена плачет.

Выхватить бутылки и вылить все в раковину, выбить из рук стаканы и двум – трем по роже дать. Нет, не могу, не хватает чего-то, главного во мне не хватает всегда.

У него появилась философия, что он стал стяжателем, жадным, стал хуже писать и т. д. – Кто это внушил ему, какая сволочь, что он переродился, как бросил пить.

Любшин ходит по театру, Славина шушукается с ним, противно, что-то скрывают или кажется. А вообще, наорать на всех. Был бы Зайчик здоров и деньги бы водились…

Зайчик с Кузькой спят. Теща – в магазин за звонком, я – за стол. Выпью кофе и покурю… и подумаю над «Запахами».

29 января 1968

Идите Вы все подальше. Вы меня будете учить, как мужиков играть. Не нравится – терпите и кочумайте. Другого артиста у Вас пока нет. Будет другой – будь любезен, а пока я, вот так.

«Запрягай» – то есть бери такси. Вот бы отпраздновать пятилетие в Кусковском дворце графа Шереметьева, в музее.

1 февраля 1968

Отошел последнее время от дневника. Все пытаюсь себя заставить писать что-то художественное, быть может, даже для денег, но пока не получается.

Запил Высоцкий, это трагедия, надо видеть, во что превратился этот подтянутый и почти всегда бодрый артист. Не идет в больницу, очевидно, напуган, первый раз он лежал в буйном отделении и насмотрелся. А пока он сам не захочет или не доведет себя до белой горячки, когда его можно будет связать бригадой коновалов, его не положат.

Как ни крутись, ни вертись, – годы идут – где под тридцать, там и под сорок недалеко, а с нашей работой на износ, это, считай, пятьдесят, вот и жизнь прошла, считай.

Обед. Весной запахло, что ли? Снег кашей вязнет. Размягчение и в природе, и в теле. Тело ломит, мозг в жидком состоянии. Какую-то систему надо придумывать. Нельзя бросаться во все стороны и за тремя зайцами, и надо завязывать с куревом, поменьше кофе и алкоголя, рассчитывать силы и время. С допингами пора кончать. Пора научиться работать без них, пора волю свою натренировать, чтоб работать, так не болтаться, а коль не работать, так отдыхать с толком.

Ведь не бесполезно же я живу. Будем говорить грубо, прямо: приношу же я радость людям – приношу, я выслушиваю часто от людей разных комплименты удивительные. Люди покупают билеты с учетом и просьбой, чтоб играл непременно я. Да я и сам вижу – я желанен, я нужен, зал благодарен мне! Значит, годы не зря идут, не зря я поддерживаю огонь внутри и держу тело на стреме. Я работаю на своей борозде. Конечно, как всякий человек, я не лишен корысти и втайне, может быть, считаю, что отдаю больше, чем получаю, что до сих пор не продают меня в каждом киоске, что не достаточно внимательна ко мне критика и до сих пор по телевидению не транслировали мой творческий вечер, что я мало раздаю автографов, что меня редко зовут в кино и т. д. и т. п. Если бы даже это все было, а дальше? Что дальше? Я уверен, многое сбудется, но я от этого лучше не стану и цена мне будет та же, если не меньше.

Видел Плисецкую. 15 рублей на Большой театр. Зарплата: и долги раздавать нечем.

4 часа, может быть, отдохнуть часок, надо или не надо? Каждый день решаю этот вопрос. Разврат это или нет. Но ведь надо отдохнуть, чтоб играть лучше, значит, надо. А нужно ли?

Толстой убежден, что искусство вообще должно быть доступно и понятно народу, потому что его и назначение – разъяснить, что именно не понятно – думаю, что не так, но актерское-то наше ремесло не может быть не понятно, если оно не воздействует на чувства окружающих, какая уж тут загадка, актерское искусство, как никакое, дитя времени и его вкусов, мы можем менять формы, воспитывать ухо, глаз – но если при этом мы пользуемся средствами, пока не доступными или нам кажется так, то какое же непонимание? – плохо и все. Приемы выражения эмоций, которые и воздействуют, стареют, но сама эмоция, коль она есть, нет, не стареет и все равно воздействует, а иногда и нет. Это вопрос сложный. Актерское искусство подвержено гибели, как никакое, ничего не остается. Умирает лебедь, и никакие описания, пленки, ничто не заменит его и не восполнит. Актер – это сосуд животворящий, который сам по себе ценность и произведение искусства, его надо видеть живого, жи-во-го. Потому что он – я.

Месяц народился, и я его увидел в окне, с правой руки, а к счастью, говорят, надо видеть с левой.

А то, что пока не выполняются планы, ну что поделать, в конце концов, мое главное дело – играть и играть хорошо. Разве я не делаю этого, по мере сил и таланта. И с писанием, как-нибудь управимся. Не Боги же горшки обжигают.

2 февраля 1968

Нет друзей в театре. Венька и Вовка достаточно заняты своей карьерой и семьей, как и я – не хуже, не лучше, и хоть мы считаемся друзьями и поддерживаем друг друга порукой, но дальше этого не идет. В друге надо растворяться и отдаваться ему, как женщина, вся целиком и без остатка. Одиноко, очень одиноко, от того бросаешься туда, сюда, то одно думаешь, то другое. Хорошо, как-то наладилось в семье, Зайчик работает и ласков со мной, может, к буре. Зыбкость положения. Вчера собрание было, ну, маразм, уникальное собрание, кто бы со стороны посмотрел. Записать бы его, конечно, но уж надоело – вариации на ту же тему, но с другими нюансами.

Хаос в мыслях и дрожь в руках. Одно ясно: ни в коем случае не приспосабливаться, идти своей дорогой, делать дело свое, предназначенное только тебе дело.

3 февраля 1968

Высоцкого возят на спектакли из больницы. Ему передали обо мне, что я сказал: «Из всего этого мне одно противно, что из-за него я должен играть с больной ногой». Вот сволочи-прилипалы, бляди-проститутки.

Послал Плисецкой телеграмму: «Огромное спасибо за ваш гений. Ура. Золотухин-Таганский». Может, не нужно было. Ну и шобла собирается на балет. Педерасты, проститутки, онанисты – вся извращенная сволочь, высший свет.

5 февраля 1968

Написал «Про целину и импровизацию». Для печати писал, что не годится. Ну хоть с плеч долой, не висит. Перепечатаю, отнесу, не возьмут – черт с ними.

Зайчик. Я теперь учусь в глаза смотреть людям, как разговариваю, а то я всегда мимо человека смотрела.

Сегодня пойдем на «Ивана Грозного».

Полока сегодня показывает материал дирекции. Господи, сохрани его и помилуй, и нас вместе с ним.

9 февраля 1968

Снова перемешалось все кругом. Отец родимый, не выдай. Спаси и помилуй. Жить надо как-то. Будем жить. Не ожидал такого поворота. Уснуть и не проснуться, не видеть никого.

Романовский. Ты изо дня в день, изо дня в день упорно производишь литературную макулатуру. Для чего, что ты хочешь сказать? Зачем?! Возьми Толстого…

Может быть, он и прав. Я уже думаю о себе по привычке, что я могу что-то, что-то есть мне сказать, что будто бы и право мне кто-то дал на писание.

Пятого февраля смотрел «Ивана Грозного» в ЦТСА с Поповым. Нет артистов, 20 человек на сцене и среди них один Попов. Актер он замечательный, но чего-то не хватает, чтобы сказать: «Ах!». Он играет по точной форме талантливого, современного актера, все ходы и приспособления можно предугадать – нет неожиданного, поражающего, может быть, и темперамента не хватает – личность Грозного не встает, есть играющий его худо-бедно Попов.

Неужели пришла пора, пронеси, Господи, отведи свою карающую руку. Я, твой раб, на коленях молю тебя о снисхождении.

10 февраля 1968

Репетиция с Глаголиным. Завтра отправлюсь в Питер. На досъемки. Дамоклов меч висит. Некоторые слабые распоряжения о праздновании годовщины. Закат догорает. День удлиняется, а мои дни могут быть сочтены. Отец родной, не оставь.

С мечтой о Третьем царстве еще не покончено и не будет. Отпразднуем свадьбу и возьмусь за Кузькина, что пух будет лететь. До премьеры ни грамма, заниматься, клянусь тебе, Павел, я буду достоин твоего имени.

19 февраля 1968

Ну, наконец, все, слава Богу, позади. Пятилетие[22]22

Пять лет брака В. Золотухина и Н. Шацкой.

[Закрыть] шикарное. Романовский не выдержал тональности Высоцкого. В каждой компании свой Соленый, а у нас их было три, как и три гуся.

А вчера ездили в деревню с Можаевым, Глаголиным и компанией. Напились спирта, Машка прям неразведенного, чем убила Можаева. Мироныч записывал воробьев, тетю Грушу, жеребца, деревенские звуки. На конюшне видели двух Кузькиных – и вообще, все было прекрасно. Можаев пел и я пел. Потом поехали к нему домой с мастером Боровским[23]23

Давид Боровский – сценограф, главный художник Театра на Таганке. Начиная со спектакля «Живой» (1968), Ю. Любимов, за единичными исключениями, работает только с этим художником.

[Закрыть]. Можаев подарил мне палку, а фотографию я унес против его воли.

Зайчик бренькает и грустно отчего-то, вроде бы и репетиция была неплохой.

Славиной хвалили меня в Ленинграде, будто бы я первым номером в «Интервенции». Очень хочется быть первым номером, почему бы и нет? Наконец, посмотрел «Аптеку», я выиграл ее, а я ведь загадывал – выиграю «Аптеку», выиграю Женьку. Бог даст, в самом деле так случится.

Читал Высоцкому свои писания в «Стреле». Ему нравится.

Ты из нас больше имеешь право писать. – Он имел в виду себя и Веньку.

Скучно. Тоскливо.

Что делать мне, как хочется иметь Евангелие, где-то надо взять денег на Ленинград.

20 февраля 1968

Пять минут посидеть, покурить, подумать. Надо ли ехать в Ленинград за Евангелием? Надо. Надо подумать о репетиции и вообще о жизни. Перед уходом на работу, в город, надо обязательно собраться с мыслями. Главное сейчас – не суетиться. Потихонечку, полегонечку в путь пуститься и не расплескаться.

22 февраля 1968

На дуэль надо идти убивать и нечего жмуриться, работать надо. Посмотрим, Павел, синяя птица еще в моих руках.

Обед. Сон. Репетиция. Не получается про «корову», – хоть режь меня, разумеется, про «сомов» тоже не выходит. Очень трудно, просто архитрудно, никогда не подозревал, что Кузькин – из меня человек, будет убегать от меня, показывать язык. Ну ничего. Поживем – увидим. Главное – распределиться спокойно, сообразить дыры, переходы. Думаю, что заиграю в конце концов. Отец родной, помоги мне в ентом деле. Теперь до премьеры, до банкета – ни грамма, и заниматься, отдыхать и т. д.

24 февраля 1968

Я чувствую, как он (Фомич) зреет, и пусть у меня иногда бывает отчаянное настроение, победа будет за нами. Все будет, как надо, все будет, как у людей… А потом, нельзя кончать на этом жизнь, думать, что кончится – вперед и еще очень и очень много неожиданностей, работ и как знать, где найдешь, где потеряешь – поэтому легче – работать, вкалывать, но легче, без потуги – вперед, на линию огня.

25 февраля 1968

Все идет, как надо. Отделился от жены. Перехожу на хозрасчет. Буду сам себя кормить, чтоб не зависеть ни от чьего бзика. Теща отделилась по своей воле. А мне надоела временная жена, на один день. Я сам себе буду и жена, и мать, и кум, и сват. И идите вы все подальше. Не буду приезжать на обед, буду кормиться на стороне и отдыхать между репетициями и спектаклями в театре. Высоцкий смеется: «Чему ты расстраиваешься. У меня все пять лет так. Ни обеда, ни чистого белья, ни стираных носок, Господи, плюнь на все и скажи мне. Я поведу тебя в Русскую кухню: блины, пельмени и пр.» И в самом деле. И ведь повез!!

Венька: «У тебя сейчас прекрасное время, ты затаился – ждешь премьеры «Интервенции», и Кузькин на подходе. Я завидую тебе». Со стороны, должно быть, так и есть. А у самого – тревога, не известно, что станет с «Интервенцией», выкинут половину в корзину, и Женька окажется ублюдком, это раз. А «Кузькин» «Живой» у меня в ассоциации с «живым трупом». Но Кузькин еще в моих руках, за него еще подеремся, а Женька в руках чиновников. Курить или не курить? Вот в чем вопрос.

Солнце. Оно еще не лезет в окно, не мешает, но противоположный дом белый и отражает его. Конец февраля… Еще зима, но уже весна. Скоро будет год, как мы на этой квартире. Это уже история, прошлое 15 марта мы ночевали с Зайчиком первый раз и поссорились. Или ссорились уже 16-ого? Уже забыл. Сидели на кухне, пили портвейн, а сидели на чемоданах, говорили, спорили и в конце – поругались. И вот год, целый год, маленький и огромный. В этом же году был и Мухин, и «Интервенция», и Одесса, и Санжейка, и море, и первый Ленинград и он же второй, и встреча с Толубеевым, и с Орленевым, и начало «Живого», и мебель, и приезд отца с матерью в новую квартиру, и премьера «Послушайте», и рассказы «Чайников», «Целина», «Три рассказа Таньки».

Сейчас ничего не пишу и не читаю, почему-то думаю, что «Живому» легче от этого будет. Может быть и так, а может быть и наоборот, нужно отвлекаться и делать что-то другое, потом и «Живой» будет интенсивнее. Системы у меня в этом никакой.

Можаев пьяный: «Тетя Маша, я представляю Вам лучшего актера Москвы», он пьяный так говорил, а я трезвый о себе так думаю.

Любимов: «Ты же сам из деревни и тоже жлоб хороший…» – по-моему, он ошибся в эпитете.

Потренькаю на балалайке. Первое, что хотел сделать, как будет квартира – оборудовать свое рабочее место, первое, что хотел купить – письменный стол или секретер. Год прошел – ничего нет. Место я оборудовал. Сколотил стол на куриных ножках, постелил сверху фанеру, занавесил его скатертью и готов. Стоит. Служит. А я пишу. Зайчик сдуру подрезал ему ножки, пришлось сунуть под них кофейные банки. Все-таки закурил – сигару.

Подумал о том, что надо привести в порядок старые записные книжки, где писано карандашом, неразборчиво и т. д.

26 февраля 1968

А вечером шеф рассказывал о поездке на Брехтовские торжества. Зайчик ничего не потерял оттого, что не поехал. Шеф не спец рассказывать. Он не умеет видеть, он глазеет, то есть воспринимает, что привычно глазу, понятно, а остальное, самое интересное, которое подчас кроется в малюсенькой детальке, интонации, штрихе – недоступно ему. И рассказывать он не мастер. В общем, я понял, что ответственное это дело – аудитория – толпа, с ней надо, ох, как уметь обращаться, чтоб не заискивать перед ней и потому не выглядеть жалким. Нельзя выходить и надеяться на свое обычное обаяние, везение, там, мол, на месте, по ходу соображу, а толпа, своим дыханием, прожорливым глазом – сбивает с привычной интонации, ей, будь любезен, подавай новое. А он только и занимался, что в который раз агитировал нас заниматься голосом, пластикой, дикцией, тянуть сквозное и т. д. Это прекрасное стремление сделать из нас мастеров, но это мы слышим на каждой репетиции, а хотелось бы услышать от шефа нечто новое, художественное, интересно подмеченное и предложенное нам, а то получается треп и показуха. Вообще, шеф заражен показухой еще в утробе матери.

Это я неправильно себя вел, когда капризничал, говорил, что, мол, поглядите, как я устал, как меня загоняли, пожалейте меня, создайте мне условия для отдыха и т. д. – Это не талантливо, это занудство, это не по-моцартовски. Никому нет дела до моих переживаний и настроений, да и самому мне это очень мешает, я и впрямь чувствую, что устал смертельно и на себя нагоняю тоску и на окружающих выливаю желчь. Нет, я не устаю. Это чепуха. Что это такое? Подумаешь, пять часов потрепаться со сцены, с перекурами, да и кое-где сидеть, а потом ведь, стыдно сказать, ведь на себя работаешь, синяя птица в твоих руках, чего же ты еще канючишь, работай веселей и точка. Тоже мне, подпольный гений.

Наше искусство актерское, искусство исполнительское, неоригинальное. Поэтому нельзя сказать, что оно непонятно бывает – непонятно может быть искусство оригинальное. Например, первая симфония Шостаковича. Оно может быть непонятно само на неподготовленное ухо, а не трактовка его дирижером и оркестром.

Продолжить.

Можно быть и очень часто нераскрытым актером, т. е. непонятым, не захотевшим с ним почему-либо работать режиссером, мало ли какие внешние и внутренние причины могут быть тормозом для актерского выявления. Даже отличная роль у хорошего актера может не получиться, но это неудавшаяся роль и глупо говорить: меня не поняли. Пианист играет концерт. Вкладывает свой смысл, трактует, так называемо. И не находит отклика у аудитории. Значит, его видение, трактовка настолько чудно, что стало недействительным, неинтересным для другого.

Это я правильно сделал, что не устаю. Воистину, хочешь быть счастливым – будь им. Так и я. И действительно, целый день мотался, репетировал, играл большой спектакль и чувствую себя бодро, свежо, хоть начинай по второму заходу. А, может быть, это оттого, что я пью несколько дней витамины польские и неделю не пью водки и пр. А может, оттого, что Кузькин проярыщивается, по крайней мере, так кажется, а может быть, это то бодрое настроение, когда идешь ко дну? Все может быть и ничего.

Ветер за окном. Обаятельно. Зайчик стелет постель и чешется после ванной, проклинает мыло.

27 февраля 1968

Заметил. Когда человек попадает в беду – он становится более христианином. Он добрый, с уважением и снисхождением, и ожиданием каким-то слушает других, и сам становится более открытым и откровенным. Ближние уже не кажутся стадом, а той семьей, в которой он находит утешение и врачевание своей раны. Исчезает куда-то высокомерие, надменность – он становится проще, обычнее и чище.

И опять истина: страдания очищают.

Какую ответственность я взвалил на себя, взявшись за Кузькина. Но что произошло со мной? Я всю жизнь о себе думал, как об исполнителе самых главных ролей, самых лучших ролей. Я к этому готовился в утробе матери, и, приехав в Москву, я думал, что на другой же день получу приглашение в Малый, почему-то, театр, играть Хлестакова. Но прошло время – 10 лет. Из них 5 лет театра, я получил, наконец, ту главную роль, которая должна была явиться ко мне на следующий день по приезде – и я сробел, я посчитал ее, как чудо, как манну небесную, а такой шаг со стороны начальства, чуть ли не благодетельством. Откуда такая зависимость? Самое ужасное, что внешне обстоит не так. Мне завидуют, я играю лучшие роли, я получаю самую большую зарплату, театр дал мне квартиру, в кино я играю не часто, но самые главные роли, и, тем не менее, я несвободный человек, я почему-то считаю себя обязанным кому-то за то, что мне все это дали.

Я по-другому и не мыслил свое существование, более того, мне и сейчас кажется всего этого мало, поздно и не по таланту. Многим везет гораздо больше, и они берут это как свое, кровное, законное, а я улыбаюсь на каждый шаг благоденствия и считаю себя в долгу, вроде бы мне выдали это все авансом, я то ведь не считаю и не считал никогда, отчего же у меня появилось внутри это холуйское благодарение и опять же, внешне это выглядит иначе. Я держусь петухом, острю в сторону ветра, назло нагло отвечаю и вообще показываю всем видом – идите вы все подальше – и в то же время понимаю, что это идет как маска, как броня, на самом деле я не такой, это я хочу быть таким, это я защищаю свой суверенитет, свое достоинство. Вперед, к победе!