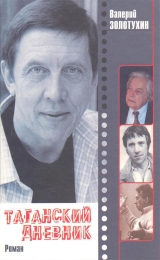

Текст книги "Таганский дневник. Книга 1"

Автор книги: Валерий Золотухин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)

Валерий Золотухин

Таганский дневник. Книга 1

От составителя

Ровно десять лет назад, в августе 1991 г. (по иронии судьбы чуть ли не в канун путча), впервые увидела свет книга «Дребезги» с дневниками В. Золотухина о В. Высоцком. Перипетии публикации этой книги под стать ее содержанию – головокружительны и детективны. Мне посчастливилось участвовать в этих событиях под псевдонимом «издатель»! Тогда, обращаясь ко мне в своем «Предуведомлении», автор словами Гришки Отрепьева сказал: «Пусть мой грех падет не на меня, а на тебя, издатель. Так мы разделим пополам наше „преступление“».

И вот, составляя новую книгу «дневников» Валерия Золотухина, гораздо более полную, нежели все предыдущие вместе взятые, охватывающую почти полувековую историю жизни автора и театра на Таганке, я думаю: в чем суть этого «преступления» или подвига?

Представим себе абстрактно – человек пишет дневник своей жизни. Приходит время, и он решается опубликовать свои записи, что в этом худого? Да ничего, если эти записи не затрагивают личную жизнь других людей. А возможно ли это, если автор живет среди людей?! Да, если изменены имена, хронология и т. д. Но тогда это уже не дневники, а что-то другое. Вот перед этой дилеммой и стоял В. Золотухин десять лет назад, решая, печатать свой дневник о Высоцком или нет. А время было непростое и для театра и для страны. Будет ли потом такая возможность у автора, увидят ли его записи свет в будущем – на этот вопрос ответа не было. А книгу Золотухина о Высоцком ждали многие, особенно после выхода телефильма Э. Рязанова о Владимире Высоцком, где, благодаря «умелому монтажу», партнер и друг был выведен чуть ли не как «черный человек», Сальери Гения. Надо было отвечать, – оправдываться было бессмысленно и безнравственно. Это стало последней каплей, переполнившей чашу… И хотя друзья-коллеги по театру, с которыми советовался В. Золотухин, в один голос отговаривали его, предостерегая – «костей не соберешь», «дневник дело посмертное», «устами мертвого говорить в свой адрес столько комплиментов дело богомерзкое» и т. д., он все же решился… Вот что писал по этому поводу сам В. Золотухин в своем дневнике от 2 марта 1990 г.: «То, что я решил опубликовать, обычно завещают печатать после смерти, либо уничтожают при жизни. Но я игрок. И хочу выпить эту чашу при жизни. Хочу быть героем. Я решился на этот поступок, хотя кто-то назовет его богомерзким. Но посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Я хочу знать свою судьбу, будучи физически живым», – это объясняет нам, читателям, очень многое, если не все.

Театральный дневник Валерия Золотухина – это удивительный роман о театральной жизни России второй половины XX века. Страсти, бушующие в этой книге, не уступают шекспировским, что же касается права автора на истину «в первой инстанции», то здесь решать тебе, Читатель XXI века, хотя уверен, что автор на это не претендует.

Представлять этого человека кому-либо в России нет нужды – его знают буквально все, – как драматического артиста, писателя, друга и партнера В. Высоцкого по театру на Таганке и т. д. Написал я это и задумался – а знают ли?! Считают ли Валерия Золотухина действительно другом Высоцкого? Может, для большинства он так и остался алтайским «Бумбарашем»? Сомнения развеял сам Владимир Семенович Высоцкий в своей знаменитой анкете.

В этой книге человек, не читавший ранее дневников Золотухина, откроет для себя его заново – этого «таганского домового», по меткому выражению Юрия Любимова.

Закончу словами Аллы Демидовой о дневниках Золотухина: «Он писал по принципу „Что вижу, о том пою“. Он это делал не для фиксации факта, а для разбега руки, потому что все время хотел писать, и, надо сказать, ему это удавалось. Даже в дневниковых записях, когда он набирает разбег и попадает в какую-то „жилу“ он ее разрабатывает, и получается отдельный литературный рассказ…»

А я уверен: никто из серьезно занимающихся историей театра на Таганке, да и просто почитателей русского театра, этих дневников не минует…

И, как говорится, в добрый путь!

Валерий Краснопольский

Предуведомление

Издатель!

Уважаемый!

Я устал от твоих уговоров напечатать что-то из дневников. Ты меня, что называется, достал. Ты же понимаешь, какой «гнев праведный трудящихся» я навлеку на себя этими «младозасранскими» откровениями. Если уж невинный рассказ о «Гамлете» в телепередаче Э. Рязанова вызвал такие отравленные стрелы в мой адрес – обещали «поставить на ножи», выжечь соляной кислотой глаза, сжечь дом «вместе с твоими щенятами» (очевидно, имелись в виду мои дети, потому что у меня, кроме кошки, никакой живности в доме нет), – то можешь представить, какой разносный шквал ненависти, сколько дерьма и злобы хлебну я опять от некоторой части уважаемой публики после опубликования стародавних записей! Ваня скажет; «Дневники – дело посмертное». Согласен. Лёня скажет: «Устами мертвого говорить в свой адрес столько комплиментов – дело богомерзкое!» Опять согласен. Но, как говорит Гришка Отрепьев, пусть мой грех падет не на меня, а на тебя, издатель Так мы разделим пополам наше «преступление».

Я много раз приступал к дневникам, желая что-то исправить, но каждый раз отступался. Мне страшно претит, когда некоторые из моих коллег пытаются печатно или устно скорректировать в угоду времени, художественному руководителю и толпе свои биографии, наивно полагая, что трудолюбивый монах Время не просеет все, не отсеет шелуху или ошибется и именно из наших журнальных подделок и поделок не извлечет, быть может, совершенно обратный корень, чем, кажется нам, извлекаем мы сейчас.

Я надеюсь на этого трудолюбивого монаха – Время – и рассчитываю на понимание читателя. Хотя не прошу снисхождения. Не кокетничая и не оправдываясь, я тебе скажу так, читатель. Я противен себе во многих тогдашних описаниях и суждениях. Но противен – сейчас. Потому что сейчас все видится по-другому. Когда я вновь и вновь обращаюсь к дневникам, я начинаю их читать как читатель, на даты я не обращаю внимания, – вот ведь какая штука, – так, будто я это говорю сегодня. А я писал это – тогда! В пылу, в момент. Это было тогда, когда мы были молоды, а потому «гениальны и бессмертны», и нам казалось, что вот еще миг – и мир у твоих ног, поэтому мы были все на равных или почти на равных. И посему наши суждения друг о друге были наотмашь или, наоборот, со знаком «гениально», и никак по-другому. Известные как-то еще ходили, держа грудь вперед, а неизвестные говорили: подождите, придет время – мы будем более знамениты, чем вы. В некоторых случаях так и получилось, и это, в общем, закономерно. Поэтому мне кажется, ничто сейчас не может омрачить ни имя Владимира Семеновича, ни чести моих коллег, да простят меня они. И когда я прошу читателя обращать внимание на даты, то для меня это очень важно.

Разумеется, я много опустил, что называется на «после смерти», убрал мат и зашифровал некоторые имена, потому что действительно печатное слово отличается от рукописного претензией на абсолютную истину. А я, упаси Боже, на нее не посягаю.

Конечно, я мог бы и здесь убрать некоторые места и что-то изменить… но, как говорится у Александра Сергеевича, «строк печальных не смываю». Иначе это потеряло бы уж тогда всякий смысл.

По совести, все это следовало бы уничтожить, как некогда В. И. Качалов сжег свои дневники. Да что Качалов – Пушкин сжег. И сохранилось письмо Пушкина, в котором он отвечает П. А. Вяземскому по поводу утери дневников Байрона. Но я на такой нравственный подвиг не гожусь. И потому… для человека, любящего Высоцкого всерьез и занимающегося изучением его личности и творчества без низкопоклонничества и кликушества, и эти свидетельства невольного соглядатая могут, как мне кажется, пролить свой дополнительный беспросветный свет.

Краткое свое предуведомление закончил бы я словами В.В. Розанова: «Родила червяшка червяшку. Червяшка поползла. Потом умерла. Вот наша жизнь».

Вот это дневниковое повествование, составленное по твоей просьбе, издатель, из строчек, связанных с именем В. Высоцкого, это – моя жизнь.

Автор

Пропущенные страницы из потерянного дневника, или «От „Живого“ к „Живаго“»

Когда идет раскручивание твоей биографии, твоей судьбы и в кино, и в театре, и в книгах, и все идет благополучно: и играются роли, и поются песни, и рождаются дети, то, конечно, люди, которые тебя вывели на эту орбиту, как бы забываются, уходят в тень, и ты считаешь это как бы своим прошлым, пройденным, но, оказывается, что все это прошлое дает всегда и давало такой мощный толчок, как свет в конце туннеля. Влияние прошлого очень сильно, потому что оно было воспитателем, заложило во мне какие-то вещи и как в человеке, и как в артисте.

Я надеюсь, что эта моя интонация в предисловии, взволнованная, поможет читателю понять, что я хочу сказать своей новой книгой «Таганский дневник». А предисловие, особенно этой книги, очень важно; в него вошли пропущенные строки моего дневника, заметки институтского периода, которые я потерял, но я знаю, что они были, но где они остались, в какой гримерной, в каком поезде, в каком самолете, а может быть, на Алтае, куда ездил я со своей первой женой… Насколько я помню, записки начинаются с того, с чего начинается эта книга – с нулевой тетради, но повторяю, в них пропал очень важный момент: моя двухгодичная работа в театре им. Моссовета.

Предисловие к этой книге будет попыткой сохранить память о замечательном, великом педагоге по актерскому мастерству, режиссере театра им. Моссовета Ирине Сергеевне Анисимовой-Вульф. Я хочу восстановить этот период в своей биографии, в своей судьбе.

А начну я писать свое предисловие такими словами: «Федору Фомичу Кузькину, прозванному на селе „Живым“, пришлось уйти из колхоза» – так начинается великая повесть Бориса Андреевича Можаева и моя роль в великом спектакле, многострадальном, трижды закрытом, но…

Но продуман распорядок действий

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе

Жизнь прожить – не поле перейти.

Этой строкой из «Гамлета» заканчивается моя роль в спектакле «Живаго».

Путь, который я прошел от «Живого» к «Живаго», в полной мере заложила и Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф, актриса, ученица Станиславского, режиссер, правая рука Завадского. Именно ей я и хочу посвятить предисловие к книге, как бы восстановить потерянные страницы дневника.

А начиналось все с того, что в 1958 году я поступил во ВГИТИС на факультет музыкальной комедии, то бишь оперетты, где главнейшей или ведущей дисциплиной был вокал.

Если человек умел петь, его набирали. И вот мы предстали перед Ириной Сергеевной, преподавателем актерского мастерства. Она не набирала нас, и тут есть одна тактика, о которой надо знать, чтобы понять поступок Ирины Сергеевны по отношению ко мне и назвать его героическим. Кафедра дорожила каждой единицей, и если, допустим, человек после окончания института попадал в оперный театр, это считалось престижным для кафедры, например, Пьявко.

Если же человек вокального отделения попадал в драматический театр, это считалось позором для кафедры, т. е. его, значит, не научили петь, и он вынужден пробиваться драмой. Главным было – как человек поет, а уж играть с горем пополам каждого научить можно, так считалось, да и, думаю, осталась эта позиция и до сих пор.

Таким образом, педагогу по актерскому мастерству предоставлялся материал постфактум, как кот в мешке, таких котов мужского и женского пола предстало перед Ириной Сергеевной аж двадцать пять, среди них и я. Именно этого дня я не помню, но я был как-то обескуражен таким педагогом. Кого ожидал я, парень из села, из деревни, ну если не Любовь Орлову или Целиковскую, Ирину Скобцеву или Ларионову, то хотя бы что-то рядом и обязательно белокурую.

Я был, разумеется, обескуражен и поражен высокой, тонконогой, худой, сутуловатой, с крупными зубами, с вечным беломором во рту, в пальцах которой после каждого занятия торчали горы напомаженных окурков, красно-фиолетовых.

Ну, конечно, мне тогда было неведомо, какую роль, величайшую, сыграет эта женщина в моей жизни.

Она буквально через несколько занятий оставила меня одного или отвела в сторону, я уже не помню, и сказала буквально следующее: «Молодой человек!» (Она обращалась ко всем на «вы», на «ты» она переходила, когда была расположена к человеку, и довольно быстро стала меня звать на «ты».) Так вот, она очень тихо сказала: «Молодой человек, запомните мои слова: ваше место в драматическом театре».

Теперь читатель пусть решит, были эти слова предательством или подвигом? Но в те времена о них никто не должен был знать.

Она тогда ставила «Короля Лира» и работала долго с Пастернаком. И это все нам рассказывала, приносила фотографии. На одной из фотографий читатель может увидеть их вместе после просмотра спектакля.

Рассказы о Пастернаке, о стихах, о судьбе его узнавали мы от Ирины Сергеевны, хотя занятия на отделении оперетты были далеки от таких поэтических глубин и погружений. Все эти литературные бои были как-то далеки от нас. Она была, как нам казалось, человеком уходящего века и должна была воспитывать только культуру речи, но часто, хотя это была и не ее прерогатива, рассказывала о культуре поведения и на сцене, и в быту.

Вот когда и где состоялся тайный сговор и вот почему я дал название предисловию «От „Живого“ к „Живаго“», чтобы дать ощущение не только времени, но и дать ощущение внутренней сути происходящего.

Я никогда и не думал, что когда-нибудь сыграю «Живаго», насколько полярные роли для артиста; роль Федора Кузькина, деревня деревенщиной, и суперинтеллигент Юрий Андреевич Живаго. И в это расстояние в четверть века уместилась вся моя жизнь в театре и кинематографе. Это был и несыгранный «Гамлет», и сыгранный Альцест в «Мизантропе», это и «Анна Снегина», и «Пакет», кстати, в котором меня увидел Любимов и, может быть, это сыграло решающую роль в его приглашении меня на роль Федора Кузькина.

А ведь именно Федор Кузькин и стал моей судьбоносной ролью в театре на Таганке. До этого я сыграл в нем первую роль, роль Грушницкого, работая при этом еще в театре Моссовета. Спектакль «В дороге» был премьерным, мою роль Пальчикова называли открытием. К тому же, я был введен Ириной Сергеевной в некоторые спектакли, ну, допустим, «Ленинградский проспект», где я встретился с выдающимся, великим артистом Николаем Дмитриевичем Мордвиновым.

Как же я умудрялся совмещать?

Грушницкий появлялся в спектакле во втором акте, а мой Пальчиков – в первом. Случалось так, что я играл первый акт в театре им. Моссовета, садился в такси, разгримировывался, выполняя категорические, безусловные требования эстетики Любимова, и мчал в театр на Таганке. Иногда Любимову приходилось растягивать антракт, ну, он сердился, конечно, но тем не менее раза два-три ему приходилось все это переживать.

В театре им. Моссовета я себя чувствовал достаточно уютно, Ирина Сергеевна исподволь стала меня готовить к работе в театре. И я… сами понимаете, что такое учиться в Москве и с первого курса знать, что ты имеешь уже свой театр и тебе обеспечена московская прописка и т. д. и т. п. И здесь можно было бы выбирать два пути – это как бы возлечь на лавры и, так сказать, плюнуть на себя, либо – по такому пути и пошло мое существование – прилагать максимум усилий, работать: по всем предметам у меня были только хорошие оценки, в том числе и по вокалу, потому что знал: доброму вору все впору.

Когда я заканчивал институт и играл в театре им. Моссовета, я женился на моей сокурснице Нине Шацкой. Она получила свободный диплом. В это время проходила реорганизация театра Драмы и комедии в театр на Таганке, и нас в этот театр Любимов взял. Он нуждался в молодых потому что он нес революционные идеи в театральную жизнь России.

Надо было уходить из театра Моссовета, полгода театр не отпускал, уговаривал поехать в Париж, но я уже был восхищен и сражен той театральной эстетикой, которую нес Юрий Петрович Любимов. И я хотел работать только у него.

Когда я уходил, Юрий Завадский, руководитель театра им. Моссовета, сказал, что я далеко не самый хороший поступок совершаю в своей жизни: я предаю своего учителя, который привел меня в этот театр, но я этим уговорам не внял, и правильно, наверное, сделал. Я поехал к Ирине Сергеевне, она была больна и лечилась в санатории. Она, конечно, ревновала, она, конечно, переживала, но она просмотрела все спектакли Любимова с моим участием и сказала: «Вы сделали правильный выбор, вы нашли свой театр». Мы опять перешли на «Вы». И вот этот груз она как-то сняла с моей души, груз предательства своего учителя.

Каждому актеру хочется играть главные роли. На первых порах этого у меня не было, хотя я был ведущим.

И вдруг, в 1967 году была напечатана повесть Можаева. Я стал репетировать роль Кузькина. Федор Кузькин надолго задержал меня в театре на Таганке. У меня были всякие моменты и приглашения в другие театры, но здесь надо понять, когда случился «Живой», ставший легендой как лучший спектакль Любимова – и пусть он был запрещен, но по искусству и по роли это состоялось, и я чувствовал и понимал свое положение первого артиста.

Это удерживало, и я счастлив, что так случилось, потому что Кузькин помог мне сыграть и Альцеста, и Глебова, и Отрепьева, и… Конечно, возможности мои театрального артиста у Любимова расцвели в полной мере. Но я счастлив и благодарен судьбе, что на какое-то время вошел в мою судьбу великий режиссер Анатолий Васильевич Эфрос. В театре им. Моссовета я имел счастье видеть великих артистов: Николая Мордвинова, Веру Марецкую, Любовь Орлову, Фаину Раневскую.

Это, конечно, иной театр, иная эстетика, и хоть тогда мы, молодые, были в задоре отрицания этого всего, теперь я понимаю, что это замечательный театр, только другой.

Но и в театре на Таганке, в его эстетике много доброго, хорошего, революционного, но сейчас я понимаю, что на волне вот этой дерзости и критики мы мало успевали постичь тончайшую культуру существования.

Книга «От „Живого“ к „Живаго“» по тексту и по периоду в моей жизни наиболее мне дорога и наиболее чиста.

Потом все покатилось в какую-то другую сторону, и жизнь начала вертеть тебя таким образом, что душа твоя попадала из огня да в полымя, и туда, и сюда, когда человек уже разрушается. На своем примере я это могу чувствовать, но если бы не было этого разрушения, не было бы и каких-то побед, которые были. Ибо только собственный опыт поможет артисту ворваться или надеть шкуру другого человека для того, чтобы быть убедительным в ней.

На премьере 18 мая 1993 года спектакля «Живаго» эмигрант Марк Купер посвятил мне стихи, которые я вынес в эпиграф.

И действительно, эта дистанция от «Живого» к «Живаго» представляется мне символичной и для времени, и для меня.

«Живой» пролежал на полках двадцать один год и вышел с разницей в четыре года с «Живаго». Двадцать один год я мечтал сыграть эту роль и ждал возвращения Любимова. Я ждал его из эмиграции, это одно из самых сильных моих желаний, надежд. Я хотел этого, чтобы он вернулся, вернулся обязательно для того, чтобы восстановить свой шедевр, и я дожил до этого дня.

Валерий Золотухин

Часть 1

Живой

«Ради своего искусства жертвуй, жертвуй пустяками житейскими. Бог превыше всего».

Бетховен.

Тетрадь № 0

Олеша пишет, что всегда что-нибудь хотел сделать, что-то должно было свершиться, что-то он сделает и будет все в порядке…

Мне тоже кажется, будто, вот я что-то сделаю, напишу, сыграю, научась, и наступит равновесие, гармония т. е. душевная. А как же быть с поговоркой «Лентяй всегда что-нибудь хочет сделать»?

Искра-то, она должна обязательно быть, высекаться, давать иногда хотя бы знать о себе, иначе – пошлость, потуги, даже жалко становится и думаешь, какие же мы, артисты, обиженные, даже спрятаться не за что.

Жена говорит: «Ты б лучше интересные наблюдения, случаи смешные записывал бы, вместо всякой ерунды». Вот ведь чудо какое. Я ведь для этого и завел эту тетрадь, надеясь, что каждый день наблюжу, наблюдю (как сказать правильно?) и запишу. Ан не выходит. Лезут строчки из головы, может быть, даже из шариковой ручки, а не из жизни, не с улицы. Собственно, для интересных вот этих штук я и свечку приобрел и зажигаю ее, хоть электричества завались, но я его выключаю. Со свечкой, именно со свечкой… Она горит, и я переношусь в другой мир, может быть, век. Даже машины и троллейбусы за окном, которые обычно не дают спать, до того противные и громкие они издают звуки, прекращают свои действия и замолкают либо действуют шепотом, тем самым подчеркивая свою солидарность с тем миром, который я изобрел при помощи свечки и фантазии. В этом мире зима, большие сугробы, луна, кони с колокольчиком, цыгане, соболь, вернее, страсть в соболиной шкуре, а потом «зеленый луг, по которому ходят кони и женщины», церкви, лапти, гармошка и грустная песня о несчастной любви – вообще, моя Русь, старая первозданная, звонкая и любимая, а вот пришла жена, включила телевизор, из него полыхнул 20-й век, громкий, резкий, безумный, хаотичный и разрушил мою иллюзию.

Моя жена похожа на горящую свечку, когда она в хорошем настроении (жена, разумеется) и из нее что-то выплескивается. Они обе длинные, но стройные, и голова, горящая от пергидроли одной, повторяет спокойное пламя другой.

Хорошая книга… Жалко, что вот-вот ты ее дочитаешь, и ты будешь уже не в ней, ты должен ее покинуть ради другой, может быть, лучше, интереснее, может быть, наоборот, – но уже другой. Такое ощущение, будто ты предаешь, уходишь, покидаешь, изменяешь, но расставание неминуемо, потому что свидание не может длиться вечно – и вы должны попрощаться, хоть и ни в чем не виноваты друг перед другом. Хорошая книга… Это друг, честное слово, друг. Когда он есть, можно без особых потерь пережить и ссору с женой, и нищету, и хандру. А уж всяческие очереди в магазине, у кассы в бане – тебе не страшны, потому что их не существует, их растворяет первая строчка. А что такое метро, наземный транспорт, командировки, антракты, паузы, перерывы, перекуры, отпуска, ожидания в приемных и пр. и пр., что укорачивает жизнь, если под мышкой у тебя хорошая книга, твой друг.

Вот я кто – я графоман, этот термин вычитал у Олеши. Очевидно, это человек, которому нравится писать, просто так, не задумываясь, что и зачем, играть в это. Екатерина Вторая, говорит он, была графоман и графоманка, т. е. с самого утра садилась к письменному столу. Я к тому же еще и зажигаю свечку. Театр. Да, да. Я устраиваю по этому поводу спектакль. Я – артист, играю какого-то писателя, может быть, даже непризнанного, но, безусловно, гениального. Для этого мне нужна свечка, особая бумага и даже ручка, вот эта шариковая ручка мне импонирует. Когда за кулисы после спектакля приходили японцы, я все время, как бы невзначай, пытался нарваться на такую ручку, и не безуспешно. Правда, это не то, на что нарвался Высоцкий и даже Хмельницкий, но все же. У них отличные ручки. Мне кажется, такими ручками можно написать еще раз „Маленького принца“.

Не читаю то, что пишу. Завтра я не буду помнить ничего из написанного сегодня. И это меня забавляет. Вдруг, когда вся тетрадь будет исписана, и я все-таки начну ее читать, вдруг наткнусь на строчки, которые мне понравятся.

8 декабря 1963

Милые мои друзья. Вот что я вам скажу, искренне, ото всей души, стройте свою актерскую судьбу сами! Не доверяйтесь никому: ни руководству, ни режиссуре. Не повторите гадкий путь В.Ш. Может быть, стоит раз, два или три переменить место, не держаться за него, искать, где лучше, где ты больше нужен.

Я ничего не пишу о театре, о своей работе. И зря. Говорят, наш театр – явление эпохальное, нас приглашают знаменитейшие столицы мира, кабинет Любимова исписан отзывами великих из разных областей человеческой деятельности, от Оливье до вождя Кубинской революции. Скоро негде будет писать, на потолке это делать без вспомогательных лесов невозможно. Очевидно, великие, если они еще не все оставили свои автографы в кабинете Любимова, будут это делать в кабинете Дупака. Но, безусловно, это уже не так почетно. Хотя великий, если он действительно великий, где бы ни испачкал место, оно становится святым.

Но я смотрю в глубь веков, что будет с этой стеной, когда начнут ломать театр, а это должно случиться скоро. Ее придется оставить на этом месте как монумент, а вокруг разбить скверики и фонтанчики. Во всяком случае, Любимов заручился визой к потомкам в гости.

Надо написать о наших артистах. Как бы там ни было, каждый живет, работает, старается и достоин внимания.