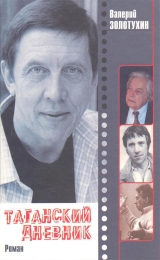

Текст книги "Таганский дневник. Книга 1"

Автор книги: Валерий Золотухин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)

Сейчас без пяти пять. Зайчик прикорнул после обеда, я взял за правило не спать днем, больше и чаще гулять с Кузькой, вставать в 8 и т. д. Какой-то намек на режим. Это ерунда, что я уставал там и пр. Это самовнушение и распущенность.

Кофе. Холодная вода. Зарядка – только в обратном порядке.

Пять минут до выхода. Спокойно пью кофе. Зайчик шуршит бумажками. Собирается.

28 февраля 1968

Сегодня более ответственный день. Впервые подряд назначено 6 картин. Вроде некоторого прицелочного прогона. Поэтому трепещу с вечера. Но ведь не боги горшки обжигают. Помолясь, перекрестясь – понеслась.

Шеф: «Сегодня репетиция была отвратительной и по центральным исполнителям, и по…» ну, остальные меня постольку-поскольку, с собой бы разобраться.

Кузька чувствует, что у меня нелады с Кузькиным – ласкается, успокаивает. Ах, Кузенька-кузюзенька, если б твои лизанья-ласканья помогли. Тяжко, ну ничего. Сейчас заварим кофейку черного без сахара (не купил, денег нет), горького, покурим сигару, поразвратничаем, переведем т. е. дух и – на штурм крепости «Живой». А не штурмом, так длительной осадой возьмем.

Ну вот и поразвратничал: и свечку пожег, и сигарой попыхтел, и погрустил, и вспомнил кой-кого, в общем, дух перевел, аж башка затрещала.

Зайчик меня успокаивает: «Все гениально, все очень хорошо, не унывай, Зайчик». Я и не унываю, я знаю, что все получится.

А что, если в Можаевской палке удача зарыта? Сейчас обрежу ее, окрещу и буду таскать с собой повсюду, пусть помогает, нечего ей без дела в углу стоять.

Ну ладно, поскакал в театр, на «очень ответственный спектакль».

29 февраля 1968

Сегодня день рождения Касьяна. Високосный год. Говорят, в этот день надо ублажать Касьяна, а как? Пить или не пить, веселиться или грустить, причин и для того и для другого сколько угодно.

Я теперь встаю в 8 часов. Ложусь не позднее 12 и днем не сплю. 8 часов нормального сна, вполне достаточно для здорового (тьфу, тьфу, тьфу) мужчины, каковым я себя себе представляю.

Настроение в доме по-прежнему вздорное. Это самая затяжная ссора, насколько мне помнится за 5 лет. Но оно и понятно, на маленьком жизненном пространстве невозможно было долго не общаться, не мириться, когда все время задеваешь друг о друга и взрываешься чаще и гасишь быстрее – пространство вынуждает. А теперь, когда можно не видеть друг друга, разбежавшись в разные стороны – сама необходимость в перемирии отпала.

Обед… Наводил порядок на своем столе самодельном.

Хоть я и ерепенюсь – гений, талант, а поджилки трясутся, как вспомню про Кузькина. Многое не получается, а ведь потом, если Бог даст, он выйдет – играть надо. А вдруг зрителю не понравится, вдруг развалится через два месяца и вдруг – это то же, что «Герой»; и всякие разные глупости в голову лезут.

Но… ответственный спектакль – Высоцкого не отпустили, ему пришлось сдать билет на самолет, зачеркнули в явочном листке Васильева – написали Высоцкого… первый состав… а мне никто ничего не говорит, что же, выходит, будет петь Сева «Пьеро»? Чего, вроде бы особенного, ну раз выписан артист – пусть работает, а все ж таки кошки скребут… «Почему? Ведь я – первый, я лучший? Или не лучший, или интриги?» Господи, из-за муры, я чуть было не расстроился, если не уже, закурил даже, бодрюсь и вдруг завгруппой подходит: «Вы должны петь Пьеро, вы первый состав, я сейчас Севе скажу». И все стало на свои места, справедливость (моя, эгоистическая) восстановлена, я радуюсь. А ведь какой только бред ни пришел в голову, пока я ждал, когда же, когда же ко мне подойдут и попросят? Да… пять лет я в театре, а театральную дипломатию постичь не могу, хотя держу ухо и глаз востро. Самая лучшая дипломатия: честность, скромность, доброта.

Вечер. 23 часа 15 минут. Зиме еще торжествовать 45 минут. Завтра мы проснемся уже в весне, в официальной весне. Уже можно сказать – перезимовали. Даст Бог – доживем до лета. 4 года назад был високосный. Что же это было? 1964 год. Я работал в «Моссовете». Зайчик не работал. Жил, как в темнице. Мы встречали его с большими надеждами, и он принес нам работу на Таганке, а мне – премьеру «Героя нашего времени». Касьян был благосклонен к нам. Будем надеяться, что он не переменил к нам своего отношения.

1 марта 1968

Вот и весна. Медленно падает снег, нельзя даже сказать, что он падает, он опускается на невидимых парашютах, сползает. И не по прямой снежинки двигаются, а кому как вздумается, некоторые, даже, кажется, пытаются уйти туда, откуда пришли, они, дурочки, не знают, что в детство возврата нет. Никому нельзя вернуться в детство (если только свихнуться), и им тоже.

Весна… Вчера была еще зима, а сегодня уже весна. Чудно! Вроде ничего не изменилось, больше того, середина марта может быть холоднее начала февраля, и в то же время, все равно – март – это уже весна, так же, как июнь – лето.

2 марта 1968

А сегодня и еще больше припекает – совсем тепло, ручейки расшевеливаются. Читаю «Раковый», оттого некогда писать. Но все же.

Вчера любопытный казус произошел со мной на спектакле, даже по пути домой расхохотался. Я не сплю днем после репетиций и железно в 8 утра встаю. 5 часов репетиции и спектакль. Должен уставать дьявольски, но я вошел в режим и не чувствую усталости, то есть самочувствие, настроение бодрое, уверенное, отличное, только бы играть здорово, но тело голое, физически, в общем, не слушается, не отвечает сигналам мозга. Я подаю дыхание, а голос не звучит, не делает нужного, я делаю рывок – ноги не поспевают за чувством, и я почти падаю. Это смешно, этого никогда со мной не было. Очень часто мешает по-нужному действовать психологический барьер, но не физический. Это как во сне – хочешь крикнуть и почему-то не можешь, и вроде рот раскрываешь, а привычного звука не получается. И при всем при этом я вроде бы готов суетиться всю ночь, прыгать и шуметь – т. е. творить.

Еще я думал вчера о санатории, о том, что я почти ничего не записываю, ничего не записал о своей жизни в нем. Откуда все началось и почему? С того, как я свалился, сломал ногу – туберкулез – мотания по моему устройству – санаторий и т. д.

3 марта 1968

Прочитал половину книги Солженицына «Раковый корпус» (вторую пока не достал) и задумался. Здорово написано и о том, что надо сейчас, как говорится, в точку попал. Удивительная свобода, он абсолютно не стеснен собственной цензурой, т. е. какими-то личными надсмотрщиками, которых нам насаживали внутрь с детства… И она не лает, не критикует, не осуждает, не бунтует, не призывает, вообще ничего не навязывает, он пишет, пишет – видит, рассказывает…

Я не говорю о языке, совершенно поразительном: сегодняшнем, остром, неожиданном и вместе с тем удивительно русском, российском, национальном. Нет изощренности, подделки под русскую, простонародную речь – нет, это отличный русский язык, но литературный, каким может и имеет право писать только Солженицын, вернее, имеют право все – но никто не сможет, потому что язык – это не правила арифметики, который каждый может применять по своему желанию, каждый может пользоваться. Даже иноземный язык можно постичь и сделать родным, но не язык писателя.

Но что-то я отвлекся. Я не об этом хотел сказать. Я отвлекся. Я решил писать о смерти, но не о клиническом нашем состоянии или болевых ощущениях. Нет, а как мы, здоровые, живущие, воспринимаем ее издалека. В данном случае, Солженицын ускорил во мне этот процесс, думал же я о ней часто и раньше. Часто Анхель говорил:

– Каждую работу делайте так, как будто это работа последняя… и т. д.

Мысли не новые, но действительно помогающие работать, подхлестывающие, но все равно абстрактные (мы-то знаем, что еще жить и жить нам и еще наворочаем дел кучу), и мы крутимся, вертимся, и вот она приходит и застает всегда врасплох, всегда на пороге гигантского прыжка, как тебе кажется. А что, если ее представить гораздо раньше и тем самым подготовиться к ней и не бояться ее, как потопа.

О чем бы я пожалел больше всего, когда б мне вдруг зачитали смертный приговор? О потерях думает человек, о том, что уже есть и что еще будет, ему кажется (вернее, мне) что я чего-то не успел главного, а чего?

Чего я должен успеть, и чего успел, и чего не успел?

Я родился в Великую Отечественную. В самый день ее начала. Война меня не достала в прямом попадании, я был далеко от нее на Алтае, у Христа за пазухой. Война шла себе, отец воевал, в него попало 4 пули, но ни одна не убила – ему повезло, а я себе рос потихоньку, вместе с моими братьями и сестрами и, быть может, пули пожалели скорее нас, чем отца.

Отец пришел с войны израненный и жестокий. До 41 года я его не помню, потому что меня еще не было, а когда я стал быть уже на свете и стал соображать и запоминать, я запомнил, что отец был зол и жесток – на кого и почему, я сейчас не знаю и не могу понять, но это было так. Пусть будет – такой характер, спишем все семейные наши беды и побои характером отца. Когда-нибудь я все-таки попробую объяснить его характер и причины некоторые, но теперь у меня другая задача. Итак, отец пришел с фронта, а я сломал ногу. Упал в детсаде со второго этажа, а может, и не со второго, а ниже, потому что выше не было ничего, и сломал. Сперва хромал, год меня лечили бабки, местные врачи, помню фразу хирурга: «Гипс бы ему сделать, да бинтов нет», так и не сделали гипс, а помню, прикладывали ихтиол, вонь его сохранила моя память до самой вот этой смертной черты, которую я себе сегодня представил. Итак, гипса не было, был послевоенный голод, недоедание, конечно, где-то было еще хуже, но и у Христа за пазухой было не сладко, все запасы были съедены войной, хозяйства разорены, мужики выбиты, бабы вкалывали от темна до темна, но не могли пока накормить даже детей и у меня случился туберкулез коленного сустава. Коленка моя распухла. Как ее ни парили старухи, как ни перевязывали ниточкой шерстяной (я помню, над моей кроватью на стене висела такая ниточка. Она должна была снять с меня опухоль иль показать, на сколько она увеличилась, и потом уж вешалась другая, уже большая ниточка). Помню: отец идет широко по пыльным улицам Барнаула, я сижу у него на закукорках, держусь, семенит рядом мать и плачет украдкой, отец матерится на нее сквозь зубы и сам темный, как ночной лес. По кабинетам начальства, от секретаря к секретарю, с партбилетом, с разными партийными регалиями и пр. через унижения, взятки и пр. до самого секретаря крайкома со мной на закукорках, с заключением профессора – туберкулез кости, немедленно санаторий – за местом для меня в туберкулезный костный диспансер. И добился. Курорт «Чемал».

Карцер. Мать в окне. Оставляет меня одного. Плачет. Я успокаиваю ее. Мне семь лет. Надо учиться начинать. В санатории начинают учить с 8-ми лет. Мать каким-то животным инстинктом чувствует – зачем мне терять год, уговаривает врачей, учительницу – Марию Трофимовну (кстати, она потом и останавливалась у нее, когда приезжала меня навестить) – он способный, возьмите его. И вот я в первом классе. Учусь писать, читать, слушаю сказки, окна заколочены на зиму и засыпаны опилками, не все, правда, чтобы было тепло. По ночам горит в печи огонь, тени пляшут, мы спим и смотрим за тенями – великое наслаждение смотреть за живыми картинками, когда привязан годами к койке. Я ведь три года был привязан, меньше всех, мой друг был привязан 11 лет – Илюшка Шерлогаев – я только сейчас, когда написал его фамилию, подумал, должно быть, он был не русский, фамилия не русская, алтайская. Он мне даже писал, когда я выписался, но что мне было уже до него за дело… и я ему писал и посылал рубли… но… мне было 10 лет, и даже письма его я не сохранил, а может быть, их сожгла моя мать, чтобы мне ничего не напоминало о санатории, а я вспоминал, но всегда только хорошо (когда выписался, конечно, когда лежал, я ненавидел его, и даже пытался организовать побег).

Мой лечащий врач – Антонина Яковлевна Цветкова, маленькая, худенькая, на высоченных каблуках, строгая и внимательная. Я помню ее руки, пальцы, изучающие мой «футбол» – тонкие, костистые, с длинными пальцами, цепкие – руки скрипача. Я успел в первом классе вступить в пионеры, потому что не было в отряде запевалы, и мне раньше срока повязали галстук, я успел закончить три класса с хорошими отметками, я успел понять, что надо торопиться. Нет, не понять, а почувствовать, мы взрослели раньше обыкновенных здоровых мальчишек, которые, ни о чем не подозревая, гоняли под окнами в футбол и взрывали наше спокойствие.

Три года прошло. Я на костылях. Б. Исток. Четвертый класс. Мы живем на Больничной улице. Далеко до школы. Отец решает – продавать дом и строиться в центре – из-за моей ноги. Поздней осенью мы въехали в новый дом. Я стал заниматься в самодеятельности. Фомин-Степаныч меня заправил тем горючим, которое позволило мне оторваться от земли, о нем особый разговор. Приезжает бродячий цирк – Московский цирк на колесах – им нужен подсадок. Я должен сыграть простой этюд – возмутиться, что в мою фуражку бьют яйца, сыпят опилки, «пекут торт», а потом оказывается, это не моя фуражка, я признаю «ошибку», извиняюсь, ухожу.

Я играю этот этюд, на утро мне сообщает руководитель этого цирка, чтоб я немедленно ехал после школы в Москву, в театральное училище. Участь моя решена. Я начинаю весь десятый класс готовиться. Бросаю костыли, лажу на кольца, на брусья, репетирую, тренирую «Яблочко», матросскую пляску с дублером, в случае, не освою – будет плясать он – освоил, успех.

Фомин дает задание, во что бы то ни стало сдать на медаль. Сдаю на серебряную. Собираюсь в Москву, но чтобы зря не прокатиться, Тоня советует поступить сначала хоть в музыкальное училище. Беру ложные справки, поступаю в муз. училище и сходу беру курс на Москву. Поступил в ГИТИС – успех. Вкалываю не за страх – за совесть. Хотя мечтал на второй день быть приглашенным в Малый на Хлестакова, но раз надо учиться сначала, давайте учиться. На пятом году принят в театр и женился – 22 года. Все идет вроде как по писанному, Господь хранит меня, чего мне еще нужно. Ах, вот что, я завидую – некоторые сверстники мои в кино, успели прославиться, я хочу тоже, а фарт не идет. Даю зарок, что начну только с главной роли. Перехожу из «Моссовета» на Таганку, во-первых, потому что не взяли жену, во-вторых, не сыграл Теркина, а обещали и т. д. В первый же сезон – Грушницкий, «Антимиры», «Десять дней» – я ведущий артист. Я стал артистом наперекор всем мрачным предсказаниям моих некоторых учителей, наперекор самому себе, т. е. я доказал, себе, что я умею драться за свою шкуру, за свою честь. И в кино я начал с главной роли и теперь заканчиваю вторую главную, а в театре репетирую роль, которую может судьба подарить актеру раз в его жизни. Театр дал мне, молодому артисту, двухкомнатную квартиру, высокую, сравнительно, зарплату, я – член худ. совета, у меня красивая жена, мне завидует пол-Москвы. Я купил собаку, мебель, у меня есть все для нормальной жизни. И все это, я могу гордо сказать, добился своим трудом. Кроме того, я пишу. Пока в стол. Но кое-что я уже написал и меня хвалят, пока друзья, но вот и Можаеву понравился Чайников, значит, если идти по пути максимализма, я могу добиться и на этой ниве определенных успехов. И слава, о которой я мечтал в детстве, не так далека, она придет, и приходит, и можно ускорить ее приход. И вот мне 27, пусть немножко лет еще, лермонтовский возраст, и через энное количество часов меня не станет.

О чем я жалею?

Жалею, что потерял след Илюши Шерлогаева, жалею, что очень часто трусил, физически трусил, боялся, что будут бить и будет больно, и меня до сих пор не били ни разу, жалею об этом, жалею, что был невнимателен к отцу-матери и к родне вообще. Более внимателен был к чужим людям, а к своим… что им, они и так свои… Жалею, что унижался иногда, не для дела, не для корысти, а так как-то выходило, что хотел выглядеть жалким… Заискивал иногда, не впрямую и тоже не для выгоды, а выглядеть хотел хорошим, добрым… Чтоб сказали: «Вот, поглядите, талант, а скромный, простой» и т. д. Успел я кое-что и сделать. Многие и того не успели, если задуматься о карьере, а что я должен вообще успеть, для чего я появился в день начала войны, к чему я стремился свои 27 лет? К славе, богатству, к женщинам. Да, я хотел быть знаменитым артистом, играть так, чтобы выворачивать души зрительному залу, кое-что я успел, кое-что не успел, помешала нога, как бы там ни шло, она задержала мой полет, много времени и сил уходило, ушло и уходит на поддержание физической формы, которая, при моей любви к движению, к пластике, можно только мечтать, какая б она была, какие б чудеса я проделывал, если б не моя левая… Но… с другой стороны, она закалила мой характер, она поставила меня с детства в особый ряд обиженных, вздрючила мое самолюбие и тщеславие, и я стал ломать заборы, но доказывать, что я здоров, и я смогу оторваться от земли.

И вот теперь. Мне не жаль той космической славы, которая не пришла ко мне в 27 лет, и после смерти ее тоже не будет, хоть погибни на дуэли, хоть застрелись, мне не жаль, что я не успел сыграть роль, которая приходит раз в жизни, мне не жаль, что я не успел написать «Войну и мир», хотя был уверен, что я и на это способен, мне не жаль, что у меня было мало женщин, мне не жаль, что я не был в диковинных странах, нет ничего, о чем бы я пожалел, оставляя землю, кроме одного. Мне жаль, что в 27 лет у меня нет того, кто мог бы назвать меня папой. Мне жаль, что в воскресенье, когда все отцы выходят с наследством в колясках или за руку – я веду на поводке Кузю. Кузя прелестный пес, но он не принесет на мою могилу охапку ромашек. Я никого не виню в этом. Кого можно винить в этом теперь, кроме себя, я просто прожил зря 27 лет, я прожил их пустоцветом. Умрут родители, братья, сестры, жена… и некому будет сказать, что вот, жил на земле такой мужчина, даже племянники мои не будут помнить, как я не помню и не знаю своих дядек. Теток, которые жили рядом, еще знаю и помню, а те, что подальше – Аксинья, к примеру, только сейчас помянул, вспомнил, быть может, она жива, чуть именем не ошибся. Вот о чем я жалею, вот чего я не успел. И больше всего на свете, мне хочется теперь этого.

Завтра снова бой за Кузькина, снова и снова. Лучшие мои роли лучшие артисты сыграли до 30! Бог мне поможет, и я это сделаю.

4 марта 1968

Эти дни я как-то успокоился от Кузькина. Отвлекся на «Раковый корпус», сейчас читаю письма Солженицына. Нельзя, конечно, погрязать по уши во что-то одно. Толку никакого. Надо вкалывать на репетиции на 100 %, а то на репетиции шаляй-валяй, а дома мучаешься, а все из-за того, что репетиция не организована, творческая атмосфера не налажена, идет какое-то выжимание, выуживание, к репетиции не готовятся ни режиссеры, ни актеры и идет взаимное прощупывание и обиды. Мне кажется, режиссер мне не помогает, а иногда и чаще всего мешает, режиссеру кажется – я ни хрена не делаю, так друг перед другом и соревнуемся в безделье.

Что произошло с Глаголиным? Он ничего не предлагает, сидит с текстом в зале и поправляет по мелочам. – «В тексте нет этого – «чего». Я понимаю, засорять текст отсебятинами нельзя, но это можно спокойно поправить, когда остановится артист, а не перебивать его, да еще в такой категорической форме. Что случилось с ним? Неужели он не понимает, как он выглядит в глазах артистов? Нет никого беспардоннее, надменнее и неблагороднее личностей в театре, как неудавшиеся артисты, перешедшие на руководящие должности. Они, как правило, очень хорошо знают все уязвимые места актерской братии, да чего там особенно знать, когда все эти места ничем почти не прикрытые, и пользуются этим жестоко и унизительно всегда для актерской шайки. Может быть, пережив от других в свое время унижения и оскорбления, испытав всю горечь морального поражения и вынуждены при этом молчать, – теперь, когда они получили возможность делать то же самое, т. е. втаптывать в грязь достоинство других – они пользуются этим всласть и со злорадством. Дескать, меня били, получайте и вы. Кроме жалости и отвращения, у меня такие люди не вызывают ничего. Борис – хороший парень, зачем ему нужно так себя вести, чтоб поддерживать авторитет – не мытьем, так катаньем – зачем ему вообще держаться за «юбку Любимова», когда можно работать где-то самостоятельно, и честно, и достойно.

– Валерий! Почему ты так вокально поешь, громко… ты сразу делаешься молодым.

– А ты думаешь, если я буду хрипеть – я стану старше?

– Ну, извини меня, пой, как знаешь.

– А ты думал, я буду петь, как ты мне посоветуешь?

– Да ничего я не думал.

– Тогда нечего и извиняться.

Последняя страница. Как мне назвать эту книжку, чтоб вскрыть суть ее, основную тональность, главное содержание. Наверное так: «Книга тревог». Больше всего в ней о тревогах, и вся она тревожная, гудящая какими-то предчувствиями, ожиданиями чего-то важного для меня. Схоронился где-то в роликах мой Женька – тревожно, не родился бы ублюдком, репетируется Фомич – просто страшно, и с ногой и в семье тревожно. Ничего. Жить можно, жаловаться тоже грех. И в этой книжке есть кой-какие мыслишки, не все свои, не все нужные, ну так ведь и опыт предшествующих поколений нужно использовать. Очень мало диалогов записано, все какие-то раздумья, размышления. «Книга тревог», тревожная метель, карусель. Два месяца ей от роду. 5 страниц мелким почерком. Аминь. 4 марта 23.34. Почти полночь.

5 марта 1968

В это весеннее птичье утро, в мое счастливое число «5», в эти десять минут, оставшиеся до ухода в театр – мне хочется начать, хоть тремя строчками эту необычную для меня – КНИГУ ВЕСНЫ.

Необычную потому, что это обычная толстая школьная тетрадь, до этого были просто записные, разноцветные книжки, а теперь – ГРОССБУХ, а весенняя, потому что она начинается весной, и у меня отличное настроение. А раз так, значит, и само собой первое условие – поменьше, если нельзя исключить совсем, мрачных, тоскливых, хандровых настроений, что бы ни случилось – да здравствует юмор, Весна и Моцарт!

Безобразная репетиция, начиная с главного исполнителя… и т. д.

Шеф не цепляется за артистов – он навязывает свое, далеко не лучшее, на что способен артист. На все было бы наплевать, если бы не моя постоянная тревога и досада потом, что работаешь ниже своих же собственных возможностей, гораздо ниже. Эх, если бы режиссера, умеющего работать с артистами, увидеть индивидуальное в нем – как можно было бы играть!! Потому что чувствую в себе силы необъятные.

Но… к черту нытье… победа будет за мной – я в этом не сомневаюсь, вот и Димка сегодня подошел взволнованный, чуть ли не со слезами, подсел и говорит:

– Не обращай на него внимания, он часто ерунду порет, а ты работаешь прекрасно, и это будет и для тебя, и для всех «бум».

Что он это, от плохого? Кто его за язык тянул, или он хочет усыпить мою бдительность? Чепуха. Солнце светит, весна, давай заведем Моцарта и пусть все беды и печали отвалятся, как засохшие болячки.

Я себе определил какое-то условие: если я сам буду удовлетворен своей работой в Кузькине – так всегда бывает по прошествии нескольких спектаклей, даже когда сильно хвалят, ты сам бываешь неудовлетворен, недоволен собой и, наоборот, ругают, а тебе смешно, ты знаешь цену своей работе, так вот, если я буду удовлетворен сам, – в Литературный институт поступать не буду, если нет – буду поступать. И другое: сам собой я могу быть и доволен, но спектакль не прозвучит на должной высоте, какой толк в моем довольстве – буду пробиваться в писатели. Для меня сейчас время ИКС, в каком смысле, начиная с института (ГИТИСа) я занимаюсь упорно, можно и еще гораздо упорнее, но мне везло, мне шла карта, я работал в институте, и в двух театрах на главных ролях, и меня хвалили, и в кино тоже фартило в общем. Значит, у меня была полная возможность раскрыться и испытать силы и талант: и вот сейчас у меня в руках козыри, и если я проиграю с ними – то грош мне цена в базарный день. У меня есть дыра для отступления – не вся игра зависит от меня.

Максимализм в творчестве, я был всегда сторонник этого начала. Сейчас кривая ползет неумолимо вверх, к отметке «макс», если не произойдет разрядка, взрыв – надо менять профессию, либо начать все сначала, что невозможно, потому организм стареет, запас энтузиазма исчерпывается и просто не хватит физической энергии, чтобы начать по-новой. Потеряно время, клетки постарели, если они сейчас не обновятся огромным творческим разрядом, они отомрут навсегда. Время потеряно и для литературы, но есть зацепка, что еще не известен запас таланта, одно подозрение, что много, а на самом деле может оказаться «пшик», но пока не узнано его количество – можно спокойно работать и пытать его. Да и нога меня может осадить в любой момент. Так что, пока не поздно, надо готовить хорошие тылы, а то грянет беда и намытаришься. Делать я ничего не умею, кроме этого, идти в режиссеры – так собачиться с артистами, как шеф, это же Бога позабыть, а иначе, наверное, ничего не сделаешь. Да почему не сделаешь, он же на каждом перекрестке кричит, что никакая цель не оправдывает средства: «попробуйте для доброго найти к хорошему хорошие пути», а сам что делает. Унизить человека в его положении…

Отсюда Эрго. Надо на черный день себе определить занятие по душе и потому, не теряя времени, готовиться для поступления в лит. институт.

6 марта 1968

С утра бегал по редакциям. Не бегал – ходил, именно ходил, не торопясь, не суетясь размеренным шагом км 8 прошел, две редакции нашел. В «Лит. газете» оставил «Стариков» и «Иван, поляк и карьера» только второй. Отчего, не знаю, нехорошее предчувствие – что-нибудь где-нибудь да напечатают.

Мы с Зайчиком отделились от тещи, сидим на хозрасчете, оттого и жрать нечего. Но меня это не беспокоит. Великий пост, так что попоститься – это только к лучшему. Очистить тело от всякой дряни.

Но вот что от родителей уж два с лишним месяца никаких известий – это меня волнует.

Прочитал книжку Солоухина «Письма из Русского музея». Любопытная книжка, отрадно, что кто-то может иметь свои мысли, свое собственное мнение, довольно резкое и непривычное и что мнение может быть напечатано. Книжка благородная, страстная, очень и очень приятная.

«Террор среды» – об этом стоит подумать и поразмыслить, это очень точно. Как бы в нашей актерской практике прорвать бы этот «террор среды», у нас это сделать еще сложнее, чем в любой другой творческой профессии, потому что дело наше коллективное и зависит от, начиная с партнеров, репертуара и кончая террористом-режиссером.

– Она в Ленинку ходит. А я боюсь Ленинку. Это место, где кадрятся. Там сама обстановка призывает, обязывает к заигрыванию. Хочешь – не хочешь – будешь. Берешь книжечку, подсаживаешься: тишина, уют, холлы и пр. роскошь. Мои знакомые развелись недавно. Она повадилась в Ленинку бегать, снюхалась там с кем-то, и семья развалилась. Ленинка – это опасное место. Ни в коем случае не пускай жену в Ленинку.

Был в «Современнике» на «Народовольцах». Вот что расскажу по этому случаю. На площади Маяковского стоят три театра. «Современник», «Сатиры» и «Моссовета». Подъезжаю. Ни у эскалатора, ни у выхода из метро билеты не спрашивают ни в один из трех театров. Подхожу к «Современнику» – продают с рук и не мало! Ладно. Выходят артисты, начинают играть. Не увлекают, не интересно им, по-моему, не интересно самим. Ей богу, если бы я не знал Евстигнеева, Табакова, Козакова и пр. – я бы сказал, что у них нет артистов, а они все заняты, я их всех вижу и слежу за каждым. Нет, еще раз старая истина – дерьма из масла не собьешь. Они не умеют играть такую драматургию, мозаичную, многоплановую, с постоянно нарушающейся линией роли, с публицистическими выходами-реминисценциями и пр. Либо не умеют ставить. Каждый чужой спектакль убеждает меня в правильности моего выбора – Таганки, и придает уверенности мне и силы. Нет, господа присяжные заседатели, играть хорошо – штука сложная и хорошие артисты на дороге не валяются.

Вчера Любимов в конце репетиции сказал: «Что мы, дамы, что ли? Будем обижаться друг на друга и помнить, кто что сказал и в каком тоне?»

Замечательный квас!

Высоцкий в Ленинграде. Что он привезет мне, какие известия?

7 марта 1968

Заметил: у человека есть тяга к одиночеству. Оно сосредотачивает, человек в себя углубляется. А чем ему еще жить, как не изучением себя, своих эмоций, желаний, своих мыслей, подсмотренного поведения других, перекладывание его на себя, сопоставлений, заключений, выводов. Человек живет в среде, и он изучает ее, приспосабливается к ней, входит в противоречие, борется с ней и т. д. И отходя от среды в себя, сосредоточась в кулак своих мыслей и желаний, в тишине, в уединении, можно преодолеть этот барьер – террор среды.

Обед. Нет, конечно, я не дамочка, я не обижаюсь на ваши реплики, я терплю, но работать вы у меня отбиваете всякую охоту, и все силы уходят на то, чтобы сдержаться и на все ваши «без партнера», «не действуешь», «наигрываешь» и т. д., не послать вас… Вот куда уходят мои силы и талант. И почему вы только думаете, что я железный? Вы бы лучше помогли мне хоть чем-нибудь, вместо того, чтобы мешать, а в общем, идите вы все от меня в болото.

Приехал Высоцкий от Полоки[24]24

Полока Геннадий, Гена – кинорежиссер и кинодраматург, постановщик фильмов «Интервенция» (1968, на экраны вышел только в 1987), «Один из нас» (1970), «Одиножды один» (1974), «Наше призвание» (т/ф, 1981). Ко всем этим картинам В. Высоцкий написал песни.

[Закрыть]. Говорит, видел смонтированную ленту, вся про меня, один я на экране и первым номером. В общем, наговорил мне много хорошего и про меня, и про ленту. Ну что делать? Верить или нет? Очень уж хочется верить и вроде – не может быть, а почему не может быть, как задумывалось так!!!

…Отец родной, не оставь раба своего. А в газетах, уж сколько их вышло со статьями об «Интервенции» и хоть бы где-нибудь обо мне, нет ни слова. В сегодняшней хоть фотография есть, и на этом спасибо. Да, я «рекламист» и горжусь этим.

Какую игрушку себе придумал – вклейка газетных статей. Буду вклеивать теперь всякую чертовщину. Так, для разнообразия, для развлечения, для истории. Я благородный человек, я тщательно собираю, раскладываю по полочкам – по порядку, все, что появляется обо мне в печати, рекламе (хорошее, разумеется, на кой дьявол мне всякая гадость, правда, ее еще не было, но ведь чем черт не шутит) и что выходит из-под моего пера собственного.

Я облегчаю работу моим биографам.

Эй, вы, биографы! Вы слышите, я облегчаю вам работу, скажите мне спасибо, идиоты! Но только читайте, в основном, между строк, потому что цензоры вокруг стоят, как псы голодные, и первый – я сам. Кой-где не искренне, кой-где со зла, кой-где по глупости, так что вы постарайтесь, на вашу долю выпала самая сложная часть – расшифровать душу человеческую, в данном случае – мою. Мало ли человек напетляет за свою жизнь, уж и сам не поймет, где он настоящий, а где прикидывается, так все веревочки, ниточки спутаются, только не рвите, как надоест распутывать, а то больно, не спешите, мне ведь все равно будет. Не вы распутаете, так другие.