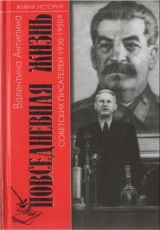

Текст книги "Повседневная жизнь советских писателей. 1930— 1950-е годы"

Автор книги: Валентина Антипина

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)

В сентябре 1931 года М. Горький выступил в центральной прессе с призывом написать «Историю фабрик и заводов» (ИФЗ). Его инициатива нашла активную поддержку в разных слоях общества, и Постановлением ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 года была создана Главная редакция для подготовки этой серии. На местах организовывались специальные заводские редакции. Исследователь данной темы С. Журавлев писал: «Говоря о причинах разработки ИФЗ в 30-е гг., определивших во многом и задачи серии, следует отметить приоритет не научной или художественной (они были лишь средствами достижения цели), а общественно-политической направленности начинания» [212]212

Журавлев С.Феномен «Истории фабрик и заводов». М., 1997. С. 5.

[Закрыть] .

Замысел Горького заключался в том, чтобы научно-художественные книги по истории предприятий сочетали строгую документальность с ярким, доступным широким кругам читателей стилем изложения. Для решения этой задачи к работе над проектом были привлечены известные историки (Н. Дружинин, В. Мавродин, В. Невский, С. Окунь, А. Панкратова, П. Парадизов, Н. Попов, А. Поселянина, Е. Тарле, Б. Тихомиров, Н. Устюгов, О. Чаадаев) и писатели (А. Толстой, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, В. Катаев, Ф. Гладков, О. Берггольц, В. Шкловский, Б. Пильняк, Ю. Либединский, Л. Сейфуллина).

Авторы проекта понимали, что без широкой помощи писателей-профессионалов не обойтись. В 1932 году МГК ВКП(б) обратился в Главную редакцию ИФЗ и Оргкомитет ССП с просьбой направить в авторские коллективы профессиональных литераторов. Писатели готовили очерки или подвергали литературной обработке тексты непрофессионалов – рабочих, служащих и колхозников, осуществляли редактирование уже написанных работ.

В архивах сохранился отрывок подготовленного неизвестным автором документа, свидетельствующего о том, что свое участие в подобного рода проектах многие писатели рассматривали как возможность «подхалтурить». Отмечается чрезмерно высокая оплата труда участников проекта «История двух пятилеток»: «…при таком гонораре за халтурную работу, не имеющую творческого характера, мы все наши основные кадры отлучим от творческой работы» [213]213

Записка неизвестного автора //РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 137. Л. 2.

[Закрыть] . Известны и другие точки зрения: В. Шкловский, например, считал, что для него участие в проекте является нерентабельным, а Б. Агапов заявил, что «он взрослый человек, у него жена и он хочет прилично жить». С. Буданцев не выполнил свои обязательства, хотя ему нужно было лишь обработать мемуарные материалы. В оправдание говорил о своем тяжелом материальном положении и попросил, чтобы редакция «Двух пятилеток» помогла ему издать пьесы – тогда он примется за работу для нее.

27 мая 1932 года «Правда» опубликовала открытое письмо М. Горького, в котором говорилось о необходимости ускорить переход от сбора материала к написанию текстов. Но здесь обнаружилось, что многие писатели оказались не готовыми к кропотливой работе над источниками. «К архивам некоторые писатели… испытывают неприязнь, перед архивами у многих – затаенный испуг», – отмечалось в отчете о работе Секретариата ИФЗ, посланном М. Горькому в 1935 году [214]214

Цит. по: Журавлев С.Феномен «Истории фабрик и заводов». C. 99.

[Закрыть] . Очень откровенно в связи с этим высказался Г. Никифоров, автор рукописи «Мастера» о заводе «Красный пролетарий»: «Месяцев 5 я копался в материалах, которые у меня есть, а если бы еще документы проверять, мне пришлось бы в Архиве революции работать… еще полгода копаться… а я так не хочу».

Справедливости ради отметим, что ряд авторов действительно зажглись идеей написания истории пятилеток и предприятий. К. Федин в 1933 году отмечал: «Много и успешно работают Шкапская (она целиком ушла в „историю“, бросив все; подумать только, что она начинала с эротико-мистических и физиологических стихов!), Мария Левберг, Антон Ульяновский. В деле этом все больше проявляется подлинной литературности, оно набирает соки, и уже чувствуется, что становится культурным явлением неизмеримой силы» [215]215

Из письма К. А. Федина А. М. Горькому / А. М. Горький и создание Истории фабрик и заводов / Сост. Л. М. Зак и С. С. Зимина. М., 1959.С. 11З.

[Закрыть] .

Об осуществлении другого проекта Горького – «Истории московского метро» – опубликована статья Н. Арис [216]216

Арис Н.Добровольно-принудительная история. Об участии рабочих в проекте «История московского метро» / Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова, И. Грабовского. М., 2002. С. 88 – 102.

[Закрыть] . Итогом этой работы стал выход двух томов – «Рассказы строителей метро» и «Как мы строили метро». К проекту подключили писателей, среди которых были И. Бабель, Б. Пильняк, В. Ибнер, В. Шкловский. Некоторые литераторы участвовали в нем по зову сердца: например, А. Безыменский, С. Кирсанов, Е. Долматовский устроились на работу в метро как добровольцы и пытались работать в шахтах на равных условиях с проходчиками. Другие через проект решали свои финансовые проблемы. Н. Арис приводит сведения о высоких гонорарах писателей – участников проекта, о том, что члены редакции получали особое питание, снабжались в специальных магазинах. Кроме того, некоторые писатели, числясь на работе в проекте, сами находились на курортах и оттуда присылали материалы (Р. Бегах, Аркин). Были случаи, когда литераторы заявляли свое участие в проекте, но не предоставляли в результате никаких рукописных материалов. Ответственному секретарю редакции А. Тихонову пришлось пригрозить им: пообещал, что будет расторгать договоры и печатать сообщения об этом в прессе.

То, что многие писатели без особой инициативы подходили к этим проектам, отмечено в очерке «Как идет работа по „Истории заводов“»: «До сих пор участие писателей в работе по истории заводов было недостаточным и эпизодичным. Об этом говорил А. М. Горький в своем докладе на съезде писателей» [217]217

«Как идет работа по „Истории заводов“» // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 146. Л. 16–17.

[Закрыть] .

4 июля 1934 года в «Правде» было опубликовано решение Главной редакции ИФЗ форсировать создание истории Магнитостроя. В нем упоминались фамилии пятнадцати писателей, которых планировалось привлечь как авторов этого проекта. Что, однако, не вдохновило большинство из названных литераторов: «Часть товарищей из перечисленных в постановлении под тем или иным предлогом вообще не приняли участия в работе, часть приняла участие в поездке в Магнитогорск для ознакомления с объектом, но по возвращении оттуда или уклоняется от работ, или затягивает до бесконечности начало ее, в частности, свой выезд на площадку Магнитостроя» [218]218

Записка в ССП тов. Щербакову от Н. Шушкалова // Там же. Д. 145. Л. 16.

[Закрыть] .

Иногда писатели отказывались от участия в проекте по причинам творческого характера. Например, Б. Агапов рассказывал о своей работе в письме В. Ставскому от 14 февраля 1937 года [219]219

Письмо В. Ставскому от Б. Агапова // Там же. Д. 152. Л. 11–15.

[Закрыть] . Книгу по истории двух пятилеток он придумал сам, набросал предварительный краткий план, делал доклад о ней в присутствии А. Горького, А. Стецкого, А. Щербакова и Л. Мехлиса, напечатал подвал в «Литературной газете». Но когда приступил непосредственно к тексту книги, то понял: «…во-первых, что фактический материал, которым я располагаю, недостаточен, хотя его огромное множество, что он официален, что в нем мало подлинной образности, т. е. жизни.

Во-вторых… что книга предъявляет требования гораздо большие, чем мне казалось раньше… Я требовал, чтобы ученые историки были привлечены к работе. Чтобы была обсуждена философская, историческая идея книги. Этого сделать не удалось». Б. Агапов написал четыре печатных листа текста и осознал, что данная тема ему не по силам: «Это был настоящий творческий крах».

Кроме того, литератор жаловался на деятельность редакции, которая на словах обещала всяческую помощь авторам, но на деле ее не оказывала. По его словам, она ничем не помогла ему, лишь давала разрозненные указания по поводу написанного текста и перепечатывала поступавшие материалы.

В свою очередь редакция предъявила иск Б. Агапову с требованием вернуть выплаченные ему деньги, которые он получал во время работы как авансы за написание книги, которая так и не была сдана. Литератора почему-то возмущала такая, вполне логичная, постановка вопроса. По его мнению, редакция должна была интересоваться не только тем, сдана или нет книга, но и тем, почему она не написана. «Объективные» причины, по которым автор не выполнил своих обязательств, должны были, по его мнению, освободить его от ответственности. А между тем ему было выплачено 8 тысяч рублей. «Я не могу вернуть деньги, – объяснял Агапов, – …не только потому, что у меня их нет, ибо все мое имущество не стоит более двух тысяч, но и потому, что у меня их не будет. Я зарабатываю мало, род литературы, в котором я работаю, очень трудоемок, для того чтобы написать печатный лист, мне нужно прочесть сто листов. Я пишу медленно, а никакой ренты у меня нет – ни авторских, ни переизданий». В конце письма автор взывает о помощи: «Суд отложен до 22-го. Если никто не поможет мне за это время, я погиб».

Ситуация с Б. Агаповым рассматривалась на заседании Секретариата 25 марта 1937 года. На нем А. Фадеев сообщил, что автору и редакции удалось прийти к компромиссному решению: «Корабельников с Агаповым договорились – одну часть ему скостят, потому что он работал, но у него просто не вышло. Часть он отработает, а часть он погасит, взяв ссуду, обратившись к нам» [220]220

Стенограмма заседания Секретариата ССП от 25 марта 1937 года // Там же. Л. 109.

[Закрыть] . В итоге было принято постановление: «Предусмотреть выдачу ссуды т. Агапову на известный срок для погашения долга редакции „2-х пятилеток“» [221]221

Протокол заседания Секретариата ССП от 25 марта 1937 года // Там же. Л. 5.

[Закрыть] .

…Тема литературной подработки никогда не теряла своей актуальности. Например, выступая в марте 1936 года на совещании писателей при редакции журнала «Наши достижения», Я. Рыкачев выдвинул по этому поводу собственную теорию. Вспомогательные заработки, без которых писатели не могли существовать, он разделил на две категории: поденщину и халтуру [222]222

Докладная записка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о совещании писателей при редакции журнала «Наши достижения» / Власть и художественная интеллигенция. С. 305.

[Закрыть] . Литературной подработкой постоянно занимался И. Бабель. «Такой работой были заказы для кино. Иногда Бабель писал к кинокартине слова для действующих лиц при готовом сценарии, но чаще всего переделывал и сценарий или писал его с кем-нибудь из режиссеров заново» [223]223

Пирожкова А.Годы, прошедшие рядом (1932–1939) / Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 290.

[Закрыть] .

Было немало и других способов пополнения скромных писательских бюджетов, о чем речь пойдет ниже.

Между балалаечниками и трансформаторамиОднажды, в 1934 году, поэт П. Васильев устроил драку в ресторане «Прага», за что и был доставлен вместе с другом, Л. Вышеславским, в милицейский участок, где они пробыли целую ночь. «Денег – ни копейки, – вспоминал Вышеславский, – а опохмелиться хочется… Проходим мимо кинотеатра „АРС“ …Павел останавливается, ударяет себя по лбу: „Идея! Директор этого театра – мой знакомый. Мы ему сейчас предложим, что будем выступать в фойе перед началом киносеанса“ …Директор, действительно, согласился, чтобы мы выступали у него с чтением стихов. Директор выдал нам даже небольшой аванс» [224]224

Вышеславский Л.«Неистовый детеныш Иртыша» / Воспоминания о Павле Васильеве. Алма-Ата, 1989. С. 177.

[Закрыть] .

Литературные выступления, которые пришли в жизнь тридцатых годов из времен нэпа, для многих писателей были существенным источником дохода. Как правило, они охотно на них соглашались, а организаторы зачастую оформляли эти выступления в обход существующего законодательства.

Ни их организаторы, ни сами писатели не видели в таком способе заработка ничего предосудительного, и различным органам власти и руководству ССП пришлось потратить немало усилий, убеждая и тех и других в том, что подобные мероприятия без особого разрешения проводить нельзя. Тем более что для регулирования этой работы существовало Бюро литературных выступлений. Правда, обследовавшие в 1935 году его работу Козловский и Ляшкевич пришли к выводу о полном хозяйственно-финансовом провале Бюро [225]225

Постановление Секретариата Правления ССП СССР от 5 декабря 1935 года//РГАЛИ. Ф.631 Оп. 15. Д. 10. Л. 1.

[Закрыть] . Было принято решение о перестройке организации и назначении нового заведующего.

В январе 1936 года «Вечерняя Москва» и «Комсомольская правда» опубликовали статьи о вечере в Доме печати, посвященном предстоящему Пленуму поэзии и сорванном по вине писателей, которые на него не явились. Публикации получили широкий резонанс.

В. Инбер, А. Сурков, М. Голодный вынуждены были обратиться в комиссию советского контроля с просьбой привлечь истинных виновников происшествия к ответственности [226]226

Письмо В. Инбер, А. Суркова и М. Голодного в комиссию советского контроля // Там же. Д. 141. Л. 2.

[Закрыть] . В заявлении они сообщили о том, что не давали согласия на участие в вечере, а узнали о нем из афиш. По их информации, подобные факты не единичны.

В том же году Бюро литературных выступлений было вновь обследовано. По заключению комиссии, оно превратилось «в поставщика развлечений с коммерческим уклоном» [227]227

Отчет председателя ревизионной комиссии ответственному секретарю ССП А. С. Щербакову //Там же. Д. 62. Л. 22–23.

[Закрыть] . Организаторам литературных вечеров было разрешено лично вести переговоры с писателями и подбирать бригады выступающих по линии Бюро на фабрики и заводы, в клубы выезжали бригады, состоящие из писателей, чтецов и певцов. Были случаи получения за выступления очень больших сумм (более 3 тысяч рублей за одно), что иногда становилось достоянием общественности и вызывало недовольство у простых людей.

Надо сказать, что некоторые литераторы не любили выступать вместе с артистами. В 1938 году М. Зощенко в одном из писем поделился своими впечатлениями по этому поводу: «…Вечер мой прошел весьма хорошо. Но было утомительно – пришлось много читать. Народу множество. Было переполнено. И даже у входа была изрядная толпа.

Но читал я, по-моему, не так хорошо, как иной раз умею. Что-то не было настроения. Может быть потому, что вечер уж очень странный – актеры и я, – это давало особый стиль вечеру, мне лично не совсем приятный.

Публика же была очень довольна. Администраторы и подавно. Так что в общем счете хорошо» [228]228

«Жизнь выше всего…». Письма Михаила Зощенко к Ольге Шепелевой 1938–1939 гг. // Звезда. 1994. № 8. С. 19.

[Закрыть] .

В 1939 году А. Фадеев, просматривая списки выступающих на вечерах писателей, заметил, что некоторые из них делают это значительно чаще, чем другие. Он посоветовал Бюро пропаганды использовать писателей «равномерно», чтобы не создавать профессионалов по выступлениям. Чиновники из Бюро поступили просто: вычеркнули из списков тех, кто, по их мнению, выступал слишком часто, и сообщили им, что такова воля Фадеева. Разгневанный Акульшин, не понимающий, за что его «вычеркнули из списков», тут же написал ему эмоциональное письмо. Пришлось Фадееву отвечать за своих не в меру расторопных подчиненных [229]229

Письмо А. Фадеева Акульшину // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 404. Л. 27.

[Закрыть] .

Через некоторое время Бюро литературных выступлений было вновь реорганизовано, хотя его и оставили при ССП. Был создан актив писателей при Бюро под руководством одного из членов Президиума ССП. Материальные вопросы передавались Литфонду, который должен был организовывать литературные выступления на периферии. На заседании Президиума ССП 29 июля 1940 года, принявшем это решение, писатели говорили о низком качестве подготовки литературных вечеров, о неуважении к ним со стороны организаторов. Л. Леонов привел случай из собственной практики: «У меня был такой факт лет 10 тому назад. Меня выпустили после балалаечников и перед трансформатором. Когда я вышел, публика ждала, что я буду зажигать газеты и есть, а я этого не умею делать. 15 мин, которые я пробыл тогда на сцене, были самыми тяжелыми минутами в моей жизни» [230]230

Протокол № 21 заседания Президиума ССП СССР от 29 июля 1940 года // Там же. Д. 448. Л. 1,4.

[Закрыть] .

Об одном своем выступлении с юмором вспоминала О. Форш, автор известного исторического романа о декабристах. Она отдыхала в Доме творчества «Комарово». Из соседнего дома отдыха пришел массовик-затейник и попросил ее выступить перед отдыхающими. Он представил ее так: «А сейчас, дорогие товарищи отдыхающие, маленькое сообщение: фокусник из Ленинграда опаздывает, и мы попросим нашу гостью, писательницу Ольгу Форш, современницу декабристов, доставить нам удовольствие и развлечение» [231]231

Рождественский Вс.Встречи и беседы / Ольга Форш в воспоминаниях современников. Л., 1974. С. 107.

[Закрыть] .

Настоящей головной болью руководства Союза писателей стали платные выступления некоторых литераторов, выезжавших на периферию. Такие поездки также имели свои «традиции».

Еще до создания ССП, 29 июня 1932 года, в «Литературной газете» была опубликована заметка «Подвиги Копыстянского». Поэт Е. Копыстянский по поручению газеты «За советскую пушнину» выехал на Северный Кавказ «для организации оперативной работы по заготовке пушнины и для отображения весенней заготовительной кампании в художественных очерках». Перед отъездом он получил в редакции тысячу рублей, но, не доехав до места, стал забрасывать редакцию просьбами выслать еще денег, грозя в противном случае бросить работу. Ему выслали еще 300 рублей. У местных органов Союзпушнины в Ростове-на-Дону он выпросил 450 рублей, так как находился в «бедственном» положении. Затем он вернулся в Москву, не проведя никакой работы и не написав ни одного очерка. Горком писателей через газету обращался к Оргкомитету ССП с просьбой не принимать его в организацию и рекомендовал редакциям не заключать с ним договоров.

5 апреля 1935 года в этой же газете была опубликована заметка «Некоммунистический поступок». Поэты A.Жаров и Д. Алтаузен совершили поездку по Сибири и Дальнему Востоку, на которую получили от начальника Главзолота Серебровского 15 тысяч рублей. Пользуясь правом бесплатного проезда, они провели не менее 30 выступлений, за которые получали по 2 тысячи рублей. Поскольку поездка не была согласована с Секретариатом ССП, дело разбиралось на партколлегии, которая постановила объявить обоим выговор и считать неправильным организацию каких-либо литературных выступлений без согласования с руководством Союза писателей.

2 августа 1936 года А. Багай направил письмо B. Ставскому, в котором информировал его о поведении О. Шведова и Н. Богданова [232]232

Письмо А. Багая В. П. Ставскому // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 137. Л. 17–18 об.

[Закрыть] . 14 июля в Удмуртский обком ВКП(б) позвонили с пристани Раскольниково на Каме и сообщили о прибытии писателей. Ответственный секретарь местного отделения ССП выехал за ними за 40 километров. Московские писатели отказались выступить на городском слете рабселькоров, но охотно выступили перед инженерно-техническими работниками ижевских заводов. Причину такой отзывчивости понять не трудно – за свое выступление они получили 2 тысячи рублей. Все это время они жили на пароходе с командой в 16 человек. На следующий день они выступали перед городским и партийным активом, за что горком ВКП(б) выплатил им 1 тысячу рублей. Должна была еще состояться и третья встреча – со стахановцами ижевских заводов, но на этот раз предприимчивым литераторам отказали в выплате непомерных сумм.

В том же году в Союз писателей поступила жалоба на писателя Н. Богданова от руководства шахт, где он должен был выступать. Оправдываясь, он разъяснил обстоятельства поездки следующим образом. На первую встречу он опоздал, так как машина, которая подвозила его, из-за дождя добиралась до места проведения мероприятия вместо тридцати минут полтора часа. Естественно, слушатели за это время разошлись, и писатель дал согласие приехать вторично. На следующий день он приехал вовремя, но в клубе, где должна была проходить встреча, начался просмотр кинокартины. На недоуменный вопрос Богданова заведующий клубом ответил, что поскольку писатель приехал без представителя райкома, то встреча состояться не может [233]233

Заявление Н. Богданова в ССП //Там же. Л. 17–18.

[Закрыть] .

В конце концов терпение руководства писательской организации иссякло. 21 декабря 1938 года последовало постановление Бюро Президиума ССП: «Существующая практика платных выступлений, платных поездок по периферии, по договорам с профессиональными и общественными организациями или зрелищными предприятиями, – должна быть в целом безоговорочно осуждена.

Бюро Президиума ССП считает, что каждое общественное выступление писателя должно быть заранее согласовано с руководством ССП. Вопрос о платных выступлениях и поездках, как вопрос этический, должен быть всесторонне обсуждаем в каждом конкретном случае» [234]234

Протокол Бюро Президиума ССП от 21 декабря 1938 года // Там же. Д. 268. Л. 4.

[Закрыть] .

Дни, которые я провел на Беломорском канале, были лучшими днями в моей жизни. Тут я еще раз увидел, что жизнь идет прекрасно.

Какой писатель не мечтает совершить творческую поездку «за материалом»? Конечно же не за свой счет. Заветная мечта каждого – получить командировку от Союза писателей. Командировка – это оплаченные дорога с проживанием и суточные. Для многих – способ подработки. Вот почему архивы сохранили так много обращений в ССП с просьбами писателей направить их в ту или иную командировку.

Но, достигнув заветной цели, литераторы обязаны были во время поездки выполнять определенные поручения, работать над своими произведениями, а по окончании – представить отчет. Впрочем, написать отчет для профессионального писателя дело несложное. Один такой опус приведен в материалах ревизионной комиссии ССП: «Отчет его потрясает, так много Чернявский сумел сделать за поездку. Он якобы проконсультировал 35 писателей, читал лекции, „держал связь с крайкомом“, „согласовывал резолюции“, редактировал произведения, проводил занятия литкружков, „выявил 9 графоманов“, боролся с „антисоветскими выпадами“…» [236]236

Заключение ревизионной комиссии ССП о расходах, хозяйственно-финансовой деятельности и делопроизводстве Правления ССП за 1938–1939 годы // РГАЛИ. Ф.631. Оп. 15. Д. 448. Л. 60.

[Закрыть]

Для поездок в Сибирь, на Дальний Восток и в некоторые другие регионы страны (в том числе присоединенные к СССР в конце тридцатых и в начале сороковых годов) требовались специальные разрешения. Некоторые литераторы, обращаясь в ССП за разрешением на творческое путешествие, в своих письмах даже специально оговаривали, что денег не просят. Во-первых, больше шансов получить командировочное удостоверение, а во-вторых, сохранялась надежда, что при удачном стечении обстоятельств и средства на поездку выделят.

В 1939 году финансовым отделом ССП было установлено, что Бюро национальных комиссий, направляя писателей в поездки по республикам, оформляло для них командировки одновременно по двум линиям: через Правление ССП и через Литфонд. Получалось, что командированному суточные и квартирные оплачивались из двух источников. Секретарь Бюро нацкомиссий объяснял такой порядок тем, что надо было компенсировать обычный заработок писателя, которого тот во время командировки лишался [237]237

Записка заведующего финансовым отделом ССП СССР Козловского секретарю Президиума Правления ССП СССР А. Фадееву //Там же. Д. 342. Л. 87.

[Закрыть] .

Бывали случаи, когда командировки ССП использовались для проведения собственного отдыха. Чаще в этих поездках полезное сочетали с приятным.

В конце лета – начале осени 1933 года состоялась поездка бригады писателей на подъем парохода «Садко». Участвовали в ней А. Толстой, И. Соколов-Микитов, Н. Никитин, В. Шишков, С. Маршак, Тагер, а сопровождающим группы был журналист Н. Фельтен, который должен был вести дневник поездки. Результатом дневниковых записей стал очерк, достаточно подробно описавший приключения литераторов [238]238

Поездка бригады писателей на подъем «Садко» осенью 1933 года //Там же. Ф.1337. Оп. 1. Д. 275. Л. 1,4,42, 73.

[Закрыть] .

Не без юмора описывает Фельтен историю гибели судна. «П/х [пароход] „Садко“ утонул в мало известной Кандалакшской губе 17 лет тому назад во время объезда губернатора с архиереем своей губернии.

Капитан, ткнувшись в камень и растерявшись, везя в первый раз в своей жизни таких особ, отошел от камня на глубокое место, чтобы дать возможность всем остальным смертным принять то же удовольствие, какое испытывал в тот самый момент губернатор, принимая ванну. В результате этой растерянности сам капитан утонул, а губернатор, вытащенный из ванны без штанов, сгорел от стыда.

Через 17 лет „ЭПРОНу“ [239]239

ЭПРОН – Экспедиция подводных работ особого назначения – специальная организация для подъема затонувших судов и проведения аварийно-спасательных работ. Создана в 1923 году при ОГПУ для выполнения особого задания – поиска затонувшего в 1854 году в районе Балаклавы английского парохода «Черный принц» с предполагавшимся большим грузом золота на борту. С 1929 года занималась и спасением судов, терпящих бедствие на Черном море. В том же году организовала в Ленинграде экспедицию по судоподъемным работам на Балтийском море, а в 1930 году – на Севере. ЭПРОН как самостоятельная организация просуществовала до 1941 года и за это время подняла 450 и спасла 188 судов.

[Закрыть] поручено поднять этот пароход…»

Писатели предвкушали интересную поездку, в которой, по предположениям литераторов, их основным занятием будет захватывающая охота. «В вагоне, чтобы сразу ввести в курс дела, я стал читать письмо из Кандалакши посланного вперед писателя-охотника И. Соколова-Микитова.

Пока читал описание природы, условия жизни, все слушали молча, а как дошел до фразы: „Захватить штук 100 жаканов (патроны с пулями для медведей)“, прервали.

Ал. Ник. [Толстой] в крайнем волнении стал кричать на своего секретаря: а у нас сколько? Только 20 жаканов? Да ты с ума сошел. Там медведя легче встретить, чем человека. Идиот. Что я буду делать с 20 жаканами.

Волнение разрасталось – „немедленно, с первой же станции посылай телеграмму, чтобы нам выслали вслед 200 штук жаканов. Немедленно, понимаешь. Или я тебя выкину в окно. 20 штук. Дурак“».

Действительно, писателям удалось сходить на охоту и половить рыбу, но результаты этих занятий были более чем скромные.

В ходе этой поездки с писателями случались и приключения. Они застревали в поселках, выбраться из которых можно было лишь на катере, ходившем лишь раз в несколько дней, совершали длительные поездки на дрезинах, заменявших в здешних краях поезда, спускались в шахты. Неудивительно, что не привыкшие к физическим нагрузкам литераторы уставали: «Вечером на скромной квартире начальника стройки было тесно, но уютно и весело. Замученных, но все же оставшихся живыми писателей ЭПРОНа чествовали ужином, приготовленным исключительно из местной продукции: роскошная семга из Невы, цветная капуста гигантских размеров, какой мы не видели ни в Москве, ни в Ленинграде, из совхоза „Индустрия“».

Однажды писатели на несколько дней остались без связи с внешним миром. «„Пленение на Выгострове“… Иначе я затрудняюсь назвать наше трехдневное пребывание в этой деревушке. Ни почты, ни телеграфа. Связь для нас со всем миром была порвана. Стало понятно, почему она называется островом: мы жили отрезанными ото всего. До нас доходили только какие-то слухи, притом самые разноречивые. Ждали как будто парохода, но суда проходили. Однако мы не были на станции, это не была даже пристань. Жили в двух домах. В одном спали на полу, – было просторно, чисто, светло. Громадная лампа, рассчитанная на какой-то зал, свешиваясь с низкого потолка, была постоянной угрозой для писательских голов. Ее мы называли Дамокловой лампой, ибо она угрожала не менее меча зазевавшемуся. Она прекрасно освещала пол, на котором мы спали. Почему-то питаться ходили в другой дом, в котором не было никакого места. Там было темно, тесно и пахуче. Детей было больше, чем окон, которые никогда не открывались. Самый маленький страдал от дизентерии и вскоре после нашего отъезда умер».

В конце концов, когда писатели увидели подъем «Садко», у них уже и без того было множество впечатлений.

Примерно в это же время по инициативе М. Горького была организована поездка на Беломорско-Балтийский канал. Официально он был открыт 5 августа 1933 года, и первыми там побывали государственные руководители во главе с И. Сталиным. Среди участников церемонии открытия были К. Ворошилов, С. Киров и высокие чины ОГТТУ. Писатели отправились на канал спустя всего лишь полмесяца после этого события.

Организаторы поездки, безусловно, преследовали пропагандистские цели. На Запад все упорнее проникали слухи об огромной сети ГУЛАГа в СССР, население страны тоже замечало массовые аресты. Необходимо было объяснить суть советской пенитенциарной системы, показать, что она не только поставщик дешевой рабочей силы, способной за короткие сроки решать масштабные задачи, но еще и инструмент «перековки» социально чуждых элементов.

Вечером перед поездкой литераторов собрали в Доме советских писателей. А после соответствующих наставлений руководящих работников все 120 участников поездки прямо оттуда отправились на вокзал.

Писателей хорошо «подкормили» – поездка была организована на высшем уровне. Читая свидетельства очевидца, невольно вспоминаешь, что дело происходило во время жесточайшего голода на Украине.

А. Авдеенко вспоминает: «С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался коммунизм. Едим и пьем по потребностям, ни за что не платим. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк» [240]240

Авдеенко Л.Отлучение // Знамя. 1989. № 3. СИ, 14,15,21.

[Закрыть] .

На поезде литераторов доставили в Ленинград. После завтрака на открытых интуристовских «линкольнах» они поехали осматривать город. В честь писателей был устроен банкет в гостинице «Астория». На столе стояли заливные осетры и поросята, нарезаны тёши семги, балыки, колбасы, ветчина, сыр. Из напитков подавали водку, вино, шампанское, нарзан, боржом. После перемены блюд подали «первое»: борщ, бульон, лапшу. Затем последовали еще несколько перемен: горячая, в белом соусе, свежая рыба, шашлык по-кавказски, отбивные по-киевски, кровавые куски мяса, бифштексы по-деревенски, жареные цыплята и индюшки. На десерт предложили мороженое и персики без косточек и кожуры.

Во время путешествия писатели выпускали стенную газету «За душевное слово». Редакторами были Архангельский, Безыменский, Александрович и Исбах, художниками – Кукрыниксы, сотрудниками – все желающие.

Вот несколько образчиков шуток из стенгазеты:

– Л. Леоновым сдан в ГИХЛ, «Молодую гвардию», «Сов-литературу» и МТП роман-эпопея «Каналъчуки»;

– Габрилович заканчивает повесть о Бел-Бал. канале – «И я там был»;

– В. Инбер по заданию Немировича-Данченко пишет либретто оперы «Каналъчики граненые»;

– Взирая на карельские граниты, старайся не думать о своем памятнике.

На Беломорском на канале

Сто тысяч бревен мы вогнали.

А Безыменский – дайте срок —

Напишет столько ж тысяч строк.

И. Кулик

Режиссура поездки была блестящей. Чекисты смогли показать гостям только то, что считали нужным, и писатели уверовали во все увиденное и услышанное. Например, во время одной из остановок литераторов привели в барак Перед входом в него висело меню, окруженное венком затейливых рисунков: лиловые цветочки, пейзажики. Крупный заголовок гласил: «Кушай, и строй так же, как кушаешь», а ниже – собственно меню:

«Обед.

Щи (12 кг на человека)

Каша пшенная с мясом (по 300 граммов) Котлеты рыбные с соусам (до 75 граммов) Пирожки с капустой (по 100 граммов)».

После поездки писатели оставили специально для чекистов свои отклики о поездке. Это были не продуманные длинные статьи, а краткое описание своих впечатлений.

Писатель, по его же собственным словам, гордо носящий имя литературного чекиста, Л. Безыменский написал отклик в стихотворной форме:

Я сообщаю, героический ЧеКа,

Что грандиозность Беломорского канала

И мысль вождя, что жизнь ему давала,

Войдут невиданной поэмою в века.

И если коллективом вдохновений

Поэму Беломорского пути

Сумеем мы в литературу донести,

То это будет лучшее из донесений [241]241

«Товарищу Ягоде от поэта, с гордостью носящего имя литературного чекиста». История одной «экскурсии» // Служба безопасности. Новости разведки и контрразведки. 1993. № 5–6. С. 4–6.

[Закрыть] .

М. Зощенко поразили люди ГУЛАГа, причем и заключенные, и их охрана:

«Меня больше всего поразили люди, которые там работали и которые организовывали эту работу.

Я увидел воров и бандитов (ныне ударников), которые произносили речи человеческим языком, призывая товарищей по работе брать теперь с них пример.

Мне не приходилось раньше видеть ГГТУ в роли воспитателя – и то, что я увидел, было для меня чрезвычайно радостным».

Никак не мог разобраться в своих чувствах Л. Кассиль. Он чувствовал, что увидел нечто необычное, грандиозное, но осмыслить увиденное не мог: «Об этих пяти днях буду помнить, думать многие ночи, месяца, годы. Каждый день, проведенный на канале, вмещал столько впечатлений, что к вечеру мы чувствовали себя как-то повзрослевшими, „углубленными“ и… немножко обалдевшими.

Хочется тотчас откликнуться своим трудом, собственным делом. Но все виденное за эти дни так огромно, сложно, необычно, что хлынувший напористый поток новых мыслей, решительных утверждений готов смести все установившиеся представления о людях, вещах, делах».

Итог поездки подвел Б. Ясенский, он же написал и о ее практической значимости:

Мы были вчера в Надвойцах

На слете ударников сплава.

Слова просил заключенный.

Чекист сказал: «Говори!»

Он говорил о труде,

О деле чести и славы,

Зал аплодировал стоя, —

одни кулаки и воры…

Я знаю: мне нужно учиться, —

писателю у чекистов, —

Искусству быть инженером,

строителем новых людей.

Итогом поездки писателей стало написание коллективного труда «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931–1934 гг.» [242]242

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931–1934 гг. / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. М., 1934.

[Закрыть] . Его авторами были Л. Авербах, Б. Агапов, С. Алымов, А. Берзинь, С. Буданцев, С. Булатов, Е. Габрилович. Н. Гарнич, Г. Гаузнер, С. Гехт, К. Горбунов, М. Горький, С. Диковский, Н. Дмитриев, К. Зелинский, М. Зощенко, Вс. Иванов, Вера Инбер, В. Катаев, М. Козаков, Г. Корабельников, Б. Лапин, А. Лебеденко, Д. Мирский, Л. Никулин, В. Перцов, Я. Рыкачев, Л. Славин, А. Тихонов, А. Толстой, К. Финн, З. Хацревин, В. Шкловский, А. Эрлих, Н. Юргин, Бруно Ясенский. Спустя несколько лет после издания большинство «героев» книги и некоторые из ее авторов были признаны «врагами народа». Книга осела в спецхранах библиотек, а основной ее тираж был выкуплен и уничтожен.