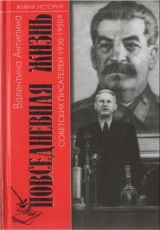

Текст книги "Повседневная жизнь советских писателей. 1930— 1950-е годы"

Автор книги: Валентина Антипина

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)

Большие материальные трудности, которые испытывали писатели в первые послевоенные годы, вынуждали их браться за любую литературную поденщину.

Было выгодно, например, делать переводы произведений с языков народов СССР. Об этом говорил на заседании Президиума ССП А. Сурков: «Переводы с братских языков превратились в чистое ремесло.

…У нас получилось, что человек не вышел в поэты в русской поэзии, не прибился к русским поэтам, немедленно переключается на рябининское ведомство, к Рябининой в Гослитиздате… А живут они не хуже, чем мы, пишущие по-русски, потому, что спрос при огромных издательских планах большой, платят столько же, чуточку поменьше, за переиздание платят также» [732]732

Стенограмма заседания Президиума ССП СССР от 15 декабря 1947 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 817. Л. 4.

[Закрыть] .

В докладной записке Президиума ССП отмечалось: «Писатели занимаются составлением надписей для кино, педагогической деятельностью, обработкой чужих литературных материалов, редактированием, чтением лекций, выступлениями на вечерах, что вообще не является зазорным, но отрывает их от прямого дела – творческой работы, и это, по существу, является дисквалификацией кадров» [733]733

Докладная записка Президиума ССП СССР // Там же. Д. 507. Л. 7.

[Закрыть] .

Дополнительный заработок давали также критические заметки о недавно вышедших книгах. Но, желая подзаработать, некоторые литераторы начинали стряпать несусветную халтуру. В 1952 году в петрозаводскую республиканскую газету «Тотуус» поступила статья Е. Петровой о романе И. Эренбурга «Девятый вал», которую сопровождало рекомендательное письмо от Дм. Молдавского. В статье говорилось о том, что роман И. Эренбурга, описывающий строительство Волго-Донского канала, – «подлинная эпопея борьбы за мир». В редакции обратили внимание на серьезную неувязку: в рецензируемом произведении о строительстве канала ничего не говорилось, хотя автор статьи и подтверждала свои мысли цитатами. Оказалось, в том же номере журнала «Знамя», в котором был опубликован роман И. Эренбурга, была помещена повесть К. Паустовского «Рождение моря». Е. Петрова даже не потрудилась разобраться, из какого произведения брала цитату. Мало того, выяснилось, что свою статью она отправила не только в «Тотуус» – ее опубликовали в вологодской областной газете «Красный Север» [734]734

Гиппиев И., Никитин П.Халтура под копирку // Литературная газета. 1952.15 ноября. С 3.

[Закрыть] .

Существовали и другие способы увеличения личных доходов. Поэт А. Жаров, например, писал ко всем праздникам стихи и рассылал их во все областные, краевые и республиканские газеты, выходившие на русском языке. Таким образом, он получал за одно стихотворение огромный гонорар, так как оно появлялось одновременно почти в сотне газет [735]735

Старшинов Н.Лица, лики и личины… М., 1996. С. 136.

[Закрыть] .

Трудности с заработком испытывали прежде всего молодые, малоизвестные литераторы, чьи произведения печатали неохотно. М. Луконин вспоминал о друзьях своей молодости: «…Мы испытывали большую нужду. Я знал, что он зарабатывает случайными уроками, ботинки его „просят каши“, а поход в столовую требует больших подсчетов…» [736]736

Луконин М.Товарищ поэзия. М., 1972. С 16.

[Закрыть] На вопрос о том, как он зарабатывает на жизнь, Н. Глазков в середине сороковых годов отвечал: «Стихами, но они меня не кормят. Правда, занимаюсь переводами посредственных стихов, их печатают… Потому пилю дрова и с другими хорошими бродягами зарабатываю на вокзалах» [737]737

Ларкина К.Те, которые непохожие / Воспоминания о Николае Глазкове. М., 1989. С. 171.

[Закрыть] .

Серьезные лишения переживали и известные, но «проработанные» писатели, особенно те, которые подверглись критике идейно-политического характера. Как правило, их произведения просто боялись печатать. В самых «громких» случаях они не могли найти никакой работы. Вот в таких ситуациях лучше всего проявлялся характер людей из окружения.

После известного постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» в трудном положении оказалась А Ахматова. Прежде Союз писателей выдавал ей рабочую карточку на питание, лимит на 500 рублей, пропуск в закрытый распределитель на Михайловской улице (он был очень высокого класса) и талоны для проезда в такси на 200 рублей в месяц. За ней было закреплено право на дополнительную комнату. Заметим, что пятисотрублевый лимит был очень ценным, такой получали немногие. К примеру, бывший муж Ахматовой профессор Пунин получал лимит на 300 рублей. Едва вышло постановление ЦК, поэтесса была лишена всего, кроме дополнительной комнаты, да и то только потому, что к этому времени вернулся из лагерей ее сын. Правда, такое положение длилось всего около месяца – позвонили из писательской организации и велели прийти за карточкой. Выдали рабочую карточку за весь истекший месяц [738]738

Пунина И. Н.Сорок шестой год… / Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 468–470.

[Закрыть] .

Возникли трудности и у менее именитых «героев» постановления. По воспоминаниям И. Слонимской, «…М. Л. [Слонимскому] фактически пришлось в течение нескольких лет жить и работать в Москве и только ненадолго приезжать в Ленинград к семье, потому что ни жить, ни работать здесь ему не давали» [739]739

Слонимская И.Воспоминания / Воспоминания о Михаиле Зощенко. М., 1995. С. 147.

[Закрыть] .

После кампании против романа «Не хлебом единым» оказался в сложнейшем материальном положении, без всякой работы, его автор В. Дудинцев. А у него, помимо жены, было еще четверо детей. Один из его друзей от своего имени брал в разных издательствах рукописи на рецензию и передавал их Владимиру Дмитриевичу. Тот готовил рецензии и, опять же через друга, получал гонорар. Еще более существенно помогла Дудинцеву старейшая поэтесса Н. Павлович. Она отдала писателю все свои сбережения, благодаря чему ему удалось купить полдома в деревне. Там он развел огород, и какое-то время его семья жила за счет натурального хозяйства [740]740

Старшинов Н.Лица, лики и личины… С. 107.

[Закрыть] .

Как и в прежние годы, в послевоенный период важным подспорьем для писателей оставались литературные выступления по путевкам Бюро пропаганды и агитации художественной литературы при ССП. Теперь уже были четко определены ставки гонорара [741]741

Ставки гонорара за выступление во Всесоюзном объединении Бюро пропаганды художественной литературы ССП СССР // РГАЛИ. Ф. 631.Оп. 15.Д. 806. Л. 15–16.

[Закрыть] :

| Лауреаты и ведущие писатели | Остальные писатели | |

| I. Индивидуальные творческие вечера лауреатов Сталинской премии и ведущих писателей (творческие беседы, впечатления о путешествиях и встречах, литературные воспоминания, чтение новых произведений, разговор с читателями, литературные портреты, устные рассказы). Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Публичные вечера Открытые | 1500–3000 | |

| Закрытые | 750–1500 | |

| II. Коллективные выступления.1. Объединенные творческие вечера двух писателей Открытые | 750–1000 | |

| Закрытые | 400–500 | |

| 2. Выступления группы писателей Открытые | 500 | 300–400 |

| Закрытые | 400 | 200–300 |

| 3. Литературные доклады на специальные творчески разработанные темы общественно-политического и литературного характера Открытые | 1500 | 750–1000 |

| Закрытые | 500–700 | 400–500 |

| 4. Литературные лекции (литературные обзоры; лекции, посвященные советской, классической русской и зарубежной литературе и др.) | 300–500 | |

| 5. Читательские конференции (доклад о произведении, обсуждение его с читателями и заключительное слово) | 400–500 | |

| 6. Выступление в цехах заводов и фабрик | 200–300 | |

| 7. Выступление в кинотеатрах перед сеансами | 200–300 | |

Из приведенной таблицы заметна дифференциация в оплате выступлений именитых и рядовых писателей. Добавим, что выезды с докладами и лекциями на периферию оплачивались на 50–100 процентов выше указанной ставки.

Во время своих выступлений писатели часто позволяли себе высказывания, которые считались в то время недопустимыми. Б. Полевой переправил в ЦК КПСС письма, пришедшие в Союз писателей по следам литературных выступлений Н. Вирты, состоявшихся в декабре 1953 года в библиотеке № 72 г. Москвы и в Центральном управлении Министерства обороны СССР. По сведениям авторов этих писем, писатель рассказывал о своей связи в юношеские годы с антоновскими бандами, о контрреволюционной деятельности своего отца-священника, расстрелянного органами советской власти в годы Гражданской войны. «Я, будучи мальчишкой, – поведал Вирта, – находясь в комнате, видел и тех и других, восхищался храбростью и отдельных антоновцев, и красных, выполнял поручения и тех и других, присутствовал при допросах» [742]742

Письмо пенсионера А. Гиндина в редакцию газеты «Правда» // Там же. Л. 52.

[Закрыть] . Кроме того, литератор хвастал, что являлся владельцем крупного хозяйства в одном из районов Тамбовской области: «Раньше этот дом назвали бы имением помещика, теперь называют дворцом труда, потому что он нажит вот этими руками и вот этой головой. И если в других домах свет гаснет в 12, то у меня он горит еще и в 3 ночи» [743]743

Письмо председателя месткома Центрального управления Министерства обороны СССР Суханова в ССП // Там же. Л. 54.

[Закрыть] . По мнению авторов писем, Н. Вирта «держал себя перед присутствующими развязно и высокомерно» [744]744

Записка заместителя заведующего Отделом науки и культуры ЦК КПСС П. Тарасова и заведующего сектором отдела В. Иванова секретарю ЦК КПСС П. Н. Поспелову // Там же. Л. 50.

[Закрыть] . Слушателей возмутило и то, что библиотека посылала за писателем машину и заплатила за выступление 480 рублей [745]745

Письмо пенсионера А. Гиндина в редакцию газеты «Правда» // Там же. Л. 52.

[Закрыть] . Факты, изложенные в письмах, подтвердились.

Как и в довоенные годы, многие писатели стремились с выгодой для себя использовать командировки или совместить их с отдыхом. Выступая на собрании писателей, руководитель Ленинградского отделения ССП А. Прокофьев обратился к присутствующим:

«Вот, товарищи, есть тут одно заявление… Некий деятель нашего Союза… просит дать ему творческую командировку с соответствующей выплатой суточных… В Сочи и Гагры… На июль и август… А с какой целью? Цитирую – точно: „На место происходивших там воздушных боев“» [746]746

Рождественский В.Русский талант / Александр Прокофьев. Вспоминают друзья. М., 1977. С 93.

[Закрыть] .

В 1948 году была разработана «Инструкция о порядке выдачи писателям творческих командировок». Они выдавались по индивидуальным творческим заявкам, которые рассматривались специально созданной при Правлении ССП комиссией и утверждались Секретариатом писательской организации. Продолжительность командировок зависела от творческого плана писателя. Оплату поездок производил Литфонд, а также издательство «Советский писатель». Она устанавливалась в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 2537–50, 100 или 150 рублей в сутки, причем размер суточных определялся комиссиями ССП. Оплата проезда и квартирных расходов производилась в общепринятом тогда порядке. При получении командировки писатель выдавал правлению ССП обязательство по установленной форме, а по возвращении он был обязан предоставить финансовый и творческий отчеты о поездке [747]747

Инструкция о порядке выдачи писателям творческих командировок // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 874. Л.22.

[Закрыть] .

Отчаявшись заставить литераторов использовать командировки по назначению, руководство Союза писателей стало брать с них письменное обязательство «творчески отчитаться» о том, как они реализовали в соответствии с творческой заявкой предоставленную командировку. Также они обязывались в случае невыезда в командировку по каким-либо причинам или невыполнения творческих планов предоставить в Правление писательской организации мотивированное объяснение и вернуть полученную на командировку сумму денег [748]748

Обязательство // Там же. Д. 948. Л. 6.

[Закрыть] .

«Не подлежит оглашению» – такой гриф значится на хранящемся в РГАЛИ протоколе закрытого заседания Секретариата ССП СССР, к которому приложено письмо В. Соловьева [749]749

Письмо В. Соловьева на Секретариат ССП // Там же. Ф. 864. Л. 42–47.

[Закрыть] . В марте 1948 года из беседы с А. Фадеевым этот писатель узнал, что в адрес Союза писателей поступил ряд писем, касающихся его пребывания в Чехословакии. В них Соловьев обвинялся в том, что занимался «барахольством» и делал всевозможные покупки и приобретения, заводил знакомства с местным населением и имел компрометирующие встречи, допускал различные недостойные высказывания и заключал договоры с иностранными издательствами. Литератор был вынужден объяснить свои поступки в письме, направленном в Секретариат ССП.

Начал он с вопроса о терминах: «Под словом „барахольство“ подразумеваются различные поездки с целью дешевого приобретения вещей личного пользования в большем, чем это необходимо, количестве». Далее выясняется, что его взгляды на данную проблему полностью совпадают с тем, что настойчиво внедрялось в общественное сознание: люди, совершающие такие покупки, вольно или невольно компрометируют СССР, «жадно накидываясь на носильные и другие вещи, создавая этим у иностранцев впечатление, что в Советском Союзе ничего нет». Он же, как советский гражданин, вел себя так, чтобы не дать повода для подобных умозаключений.

Автор письма также разъяснил, почему так рвались литераторы на присоединенные в 1939 и 1941 годах территории и поездки туда «приобрели чуть ли не массовый характер» – ехали за покупками. Соловьев гордился тем, что в тот период не совершал подобных поездок, несмотря даже на приглашения Комитета по делам искусств. Он считал их «не достойными ни советского писателя, ни советского гражданина». Обвинения в стяжательстве в свой адрес В. Соловьев назвал абсурдными, ибо до сорока лет у него не было собственной жилой площади и мебели, несмотря на постоянный высокий заработок. И только совсем недавно он получил квартиру.

При отъезде на лечение в Чехословакию писатель получил 50 тысяч крон, так же как и другие литераторы, ездившие лечиться в эту страну. Далее он демонстрирует в письме свои непоколебимые нравственные принципы: «…Могу со всей ответственностью за свои слова сказать, что я намеренно не покупал предметов первой необходимости: ни одного костюма, рубашки, платьев для своей жены, дамского белья, всего, что является первым „соблазном“, я не покупал и категорически запретил покупать жене.

Я решил потратить полученные мною деньги так, как может тратить человек, ни в чем не нуждающийся на своей Родине».

В Чехословакии была очень дешевая и очень хорошего качества обувь, но она продавалась по ордерам, которые выдавались городским самоуправлением. Поэтому литератор решил ее не приобретать, чтобы не ходить с просьбами в органы местной власти другой страны. Он совершил покупки лишь тогда, когда узнал, что у начальника санатория были специальные ордера для отдыхающих. В итоге за два дня до окончания поездки у Соловьева оставалось 30 тысяч крон. Он был заранее предупрежден работниками Госбанка, что неистраченные кроны на рубли не обмениваются. Таким образом, писатели стали перед выбором: просто потерять свои деньги или все-таки что-либо на них купить. Он зашел в лицензионное бюро и попросил показать ему список таможенных норм на вывоз товаров в СССР. Первым номером в списке были мебельные гарнитуры, не больше трех. Недавно литератор получил квартиру, которая из-за отсутствия мебели стояла полупустой, поэтому он решился на покупку гарнитура. По поводу этой покупки он советовался с начальником санатория по политической части (!), который дал на нее добро.

Всего за поездку писатель приобрел: мебельный гарнитур, портьеры, несколько пар обуви, дамские шляпы и дешевые женские украшения из цветного стекла. Правда, с портьерами произошло некоторое недоразумение: они были задержаны таможней под пошлину, так как писатель не оформил соответствующих бумаг, полагая, что 33 килограмма веса являются нормой на один билет, а не на всю семью. «Этот эпизод, – писал Соловьев, – только подчеркивает мою неопытность в делах подобного рода, так как я мог купить на количество портьер, превышающих норму, лицензию, находясь за границей, что стоит весьма недорого, по сравнению с взимаемой пошлиной». Превышение нормы возникло из-за того, что каждая портьера весила около шести килограммов, а в квартире литератора было восемь окон.

Еще одним доказательством того, что у писателя не было корыстных мотивов, является, по его мнению, тот факт, что он участвовал в нескольких литературных выступлениях в Чехословакии и ГДР, но отказался от оплаты за них. Другие обвинения в свой адрес писатель также считал необоснованными. С иностранцами он знаком не был, за исключением четырех человек, которые были членами компартии и к тому же занимали ответственные посты. Литератор утверждал, что никогда не говорил о том, что «литература должна быть вне партий», так как никогда так не думал: «Это обвинение только на первый взгляд политическое: на самом деле – это обвинение в глупости.

Я, конечно, не Сократ, но, для того чтобы не говорить подобной ерунды – у меня ума хватает».

Единственный случай, когда он обсуждал вопрос, связанный с политикой, – это разговор с заведующим иностранным отделом министерства информации В. Котоновицем о том, почему в Чехословакии идет мало советских фильмов. Тот «откровенно пожаловался… что наши фильмы и пьесы несколько скучны для их зрителей с малой политической подготовкой и в этих фильмах слишком выпирает тенденция…». Вернувшись в Москву, литератор сразу же написал А. Жданову докладную записку по этому вопросу. Она была принята во внимание, и в Агитпропе ЦК состоялось совещание по этому поводу.

Соловьев выдвигает свои предположения по поводу появления жалоб на его поведение за границей. Литератор сравнивает две свои поездки в Чехословакию. За год до описываемых событий он также был в этой стране и получил тогда не 50, а 70 тысяч крон, которые тоже истратил. Но обстановка среди отдыхающих в то время была более доброжелательной, так как все они имели примерно одинаковые суммы. В 1947 году положение изменилось, и, в отличие от литераторов, чиновники высокого ранга, даже министры, не получили больше десяти тысяч крон. Именно поэтому «у многих отдыхающих ответственных работников и их жен совершенно естественно возник вопрос: почему писателю Соловьеву выдали такое большое количество чешских крон, а людям, нисколько не меньшим по своему общественному положению, в пять раз меньше?

Не все люди лишены мелких чувств…

Постоянное присутствие в своей среде человека с большими материальными возможностями совершенно естественно раздражает людей с возможностями весьма ограниченными, а занимаемое ими при этом высокое положение только обостряет это чувство, создавая ощущение явной несправедливости».

Трудно сказать, был ли искренен В. Соловьев, рассказывая о своей поездке. Но многие описанные им реалии не вызывают сомнений. Как бы то ни было, его объяснения не нашли понимания в Секретариате ССП, который постановил вынести ему выговор «за недостойное советского писателя и гражданина поведение… выразившееся в покупке вещей сверх нормы и в заключении договора с издательством „Хутор“ помимо официальных советских органов» [750]750

Протокол закрытого заседания Секретариата ССП СССР от 19 марта 1948 г. // Там же. Л. 38.

[Закрыть] .

В результате войны жилищные условия писателей значительно ухудшились. Квартиры многих литераторов оказались заселены людьми, не имеющими к писательским организациям никакого отношения. И. Соколов-Микитов писал А. Малофееву: «В квартире нашей – в двух первых комнатах – живут посторонние и очень зубастые люди… Все имущество, за исключением мебели (частично поломанной и сожженной), расхищено. Пропали все рукописи, книги, уничтожены охотничьи коллекции. Обитавшие в нашей квартире жильцы оставили нам в наследство две кошачьи головы с усами, уже превратившиеся в мумии… Стекол в окнах, разумеется, нет» [751]751

Малофеев А. И.Более полувека / Воспоминания об И. С. Соколове-Микитове. М., 1984. С 74–75.

[Закрыть] .

К 1946 году в доме № 2 по Проезду МХАТа из 58 писательских квартир 29 занимали посторонние лица, в доме № 3/5 по улице Фурманова соответственно из 57–24, в доме№ 17/19 по Лаврушинскому переулку – из 71–11. В домах, закрепленных за ССП, значительная часть жилья по разным причинам оказалась в распоряжении других ведомств. Так, в доме № 25 по Тверскому бульвару две квартиры занимало МГБ, а одну – МИД (причем использовалась она под фотолабораторию). В доме № 52 по улице Воровского разместилось общежитие охраны МГБ, а в общей сложности две трети всей жилплощади оказались здесь заселены посторонними [752]752

Письмо исполняющего обязанности генерального секретаря ССП СССР Вс. Вишневского Председателю Совета Министров СССР И. Сталину // РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Д. 3863. Л. 14–15.

[Закрыть] .

Союз писателей постепенно утрачивал право на подведомственное ему жилье. Еще в октябре 1937 года вся жилплощадь, занимаемая литераторами, перешла практически в полное распоряжение городских и районных Советов. Они стали выдавать ее лицам, не имеющим отношения к писательской организации. Так, например, поступили в Москве с жильем, принадлежавшим группе венгерских и немецких писателей-антифашистов, которые после войны вернулись на родину. В их числе были Бехер, Бредель, Вайнерт, Габер, Гергель, Эрленбех и другие.

В то же время, несмотря на многочисленные и настойчивые обращения ССП, Моссовет за восемь послевоенных лет предоставил жилплощадь не более чем десяти-пятнадцати писателям: В. Шишкову, С. Михалкову, Эль-Регистану, М. Шагинян, И. Эренбургу, С. Маршаку, А. Караваевой и некоторым другим.

Выборочное обследование и диспансеризация 155 писателей Москвы, предпринятая И. Альтманом в 1946 году, показала, что 50 писателей имели хорошие жилищные условия, 33 – удовлетворительные, 20 человек не имели рабочей комнаты, но их санитарно-жилищные условия оценивались как нормальные, 41 человек жили в неудовлетворительных условиях, 11 – не имели собственного жилья [753]753

Записка И. Альтмана А. А. Фадееву // Там же. Ф. 631 Оп. 15. Д. 803. Л. 8.

[Закрыть] . В записке был сделан вывод о том, что у большинства писателей жилищные условия неудовлетворительные.

Проведенное в том же году Литфондом полное обследование жилищных условий писателей Москвы показало, что свыше восьмидесяти литераторов совсем не имели жилья (среди них – Л. Субоцкий, М. Матусовский, Л. Ошанин, А. Софронов), подавляющее большинство жило с семьями в одной комнате и не имело отдельного помещения для работы (например, П. Арский, А. Арбузов, В. Гроссман, Е. Долматовский, С. Марков) [754]754

Письмо исполняющего обязанности генерального секретаря ССП СССР Вс. Вишневского Председателю Совета Министров СССР И. Сталину // Там же. Л. 15–16.

[Закрыть] .

В. Гроссман жил с семьей в полуразрушенной комнате, лишенной всяких удобств. В. Инбер и ее муж, член Академии медицинских наук, проживали на двадцати квадратных метрах. Известный переводчик В. Державин ютился с семьей из пяти человек в комнате площадью 11 квадратных метров.

В Ленинграде В. Панова имела на семью из восьми человек две комнаты в коммунальной квартире общей площадью 22 квадратных метра, причем одна из комнат была проходной [755]755

Записка И. Альтмана А. А. Фадееву // Там же.

[Закрыть] .

Э. Казакевич в 1946–1947 годах жил между Малой Трубецкой улицей и Хамовниками, где в то время были кварталы двух– и трехэтажных деревянных бараков, построенных в середине двадцатых годов в качестве временных общежитий для строителей. Одноклассница его дочерей вспоминала: «Семья Казакевичей – в двухэтажном сооружении того же рода, а комната их была чуть больше нашей. Однако у нас было существенное преимущество: водопровод и канализация… Подниматься к ним на „второй этаж“ нужно было по шаткой деревянной лестнице…

Казакевичи занимали комнату площадью около 18 квадратных метров. При входе, как и положено, крошечный закуток, спрятались керосинка, кастрюли и прочая нехитрая утварь» [756]756

Титова М.Отец моих подруг / Воспоминания о Э. Казакевиче. М., 1979. С. 180.

[Закрыть] . Правда, после выхода знаменитой повести «Звезда» жилищный вопрос у писателя был решен – ему дали четырехкомнатную квартиру в Лаврушинском переулке.

У некоторых литераторов условия жизни были просто ужасающими. Например, Мальцев не имел собственного угла и вместе с женой и трехлетней дочерью нашел пристанище за городом в комнате отца, в которой проживало еще четыре человека. Ржешевский с семьей из семи человек кое-как разместился в гостинице в Переделкине, но и оттуда его грозились выселить. Тушкан с женой проживал в восьмиметровой комнате – бывшей кладовой – без окон и освещения [757]757

Список нуждающихся в жилплощади // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 980. Л. 29–30.

[Закрыть] .

В 1949 году в Союзе писателей был составлен список литераторов Москвы, нуждавшихся в жилье. В него было внесено 25 человек, в том числе П. Вершигора, А. Софронов, В. Инбер, но по какому принципу – неизвестно, так как никаких пояснений к списку не сохранилось.

Иногда, предоставляя жилье, Союз писателей действовал по принципу «меняю шило на мыло». Так произошло в 1950 году с А. Глобой. Несчастный литератор стоял в очереди на жилье с 1935 года и еще в 1937 году должен был получить полагавшуюся ему квартиру в доме по Лаврушинскому переулку, которую он оплатил. Но по решению Секретариата ССП эту квартиру тогда предоставили другому писателю. И вот вместо обещанной отдельной квартиры ему предложили две комнаты в коммунальной квартире в обмен на две практически таких же, принадлежавших литератору. В них до этого жил Вашенцев, который, по его же собственным словам, «бежал оттуда, как из ада», из-за скандальных соседей. Положение сложилось трагикомическое, если учесть, что именно по такой же причине хотел уехать из своих комнат Глоба. Правда, литератору было совсем не до смеха, ведь в результате обмена он не только ничего не приобретал, но и ухудшал условия жизни, так как в предлагаемом ему жилье не было ванны, необходимой его больной жене. Он с гневом писал: «…я хотел бы понять, почему Секретариат не просто отказал мне, а облек свой отказ в форму дурной шутки, граничащей с издевательством и явно проникнутой неприязнью ко мне?» [758]758

Письмо А. Глобы в Секретариат ССП // Там же. Д. 1087. Л. 30–30 об.

[Закрыть]

К середине пятидесятых годов проблемы с жильем так и не разрешились. За нерасторопность ССП и Литфонд на Втором Всесоюзном съезде писателей подверглись критике в отчете ревизионной комиссии: «Существует список писателей, нуждающихся в жилплощади в Москве. Против некоторых фамилий стоит примечание: „В первую очередь“, – но эти отметки о первоочередности сделаны по случайным резолюциям отдельных членов Секретариата.

В ряде случаев на заявлениях писателей нет никаких следов решения. Некоторые писатели подавали уже несколько заявлений в течение ряда лет, но вопрос о получении жилплощади при острой нуждаемости в ней так и остался нерешенным» [759]759

Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. С. 514.

[Закрыть] .