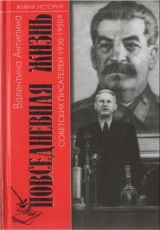

Текст книги "Повседневная жизнь советских писателей. 1930— 1950-е годы"

Автор книги: Валентина Антипина

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)

26 октября 1952 года в «Комсомольской правде» появилась заметка, содержащая безапелляционное заявление: «Николай Кутов – бессовестный литературный вор». В заметке речь шла о литературном плагиате. Безусловно, подобная «деятельность» должна осуждаться, вот только редакторы «Комсомольской правды» не разобрались в ситуации до конца и не проверили фактов. В результате все оказалось перевернутым с ног на голову. Выяснилось, что стихи, в краже которых был обвинен Н. Кутов, были уже давно им написаны и опубликованы в газете «Челябинский рабочий» в 1945 году. Но точно такое же стихотворение появилось в 7-м номере журнала «Молодой колхозник» в 1947 году за подписью А. Моисеева. Когда Н. Кутов перепечатал свои стихи в 1951 году в сборнике «Новый край», автор «Московского комсомольца» тут же изобличил «вора» [854]854

Дементьев В., Орлов С.Нельзя шельмовать честное имя писателя //Литературная газета. 1952. 28 октября. С. 3.

[Закрыть] . Мало того, потом выяснилось, что автор изобличающей статьи Г. Болотский сам не гнушается плагиата. Он предоставил в редакцию журнала «Советский воин» рукопись, состоявшую из трех стихотворений, которые он выдавал за свои. Одно из них принадлежало Н. Юрченко, второе – М. Файтельсону, а третье – А. Левушкину. Все они были списаны дословно из разных номеров журнала «Смена» за 1947–1949 годы [855]855

Поздняев К.Гарри Болотский в роли обвинителя // Там же. 1952. 28 октября. С. 3.

[Закрыть] .

Любители плагиата и всевозможных злоупотреблений были весьма изобретательны.

* * *

После войны все заметнее становилась принадлежность писателей к элитному слою советского общества. При этом необходимым условием сохранения льгот и привилегий со стороны власти являлось участие ведущих литераторов в общественной деятельности и работе во всевозможных бюрократических структурах, что отвлекало многих из них от творчества.

Оказывая серьезную материальную поддержку писателям, руководящие органы писательских организаций, по сути, мирились с проблемами крупных задолженностей литераторов.

Попытки создать гибкую систему выплаты гонораров не увенчались успехом. Перед гонорарной политикой ее разработчиками ставились противоречащие друг другу цели. Повышенные гонорары должны были выплачиваться за наиболее идейные, наиболее читаемые произведения и поощрять создание новых сочинений. Власть рассматривала денежные вознаграждения и как средство поощрения угодных ей писателей и стимулирования «производительности труда». Отсюда – утопические проекты выплаты гонораров в зависимости от качества произведений, которые так и не были реализованы. Система выплаты налогов с гонорара неоднократно менялась, но писатели платили более высокие налоги, чем рабочие и служащие.

Спорным оставался вопрос оплаты переизданий. Высказывались различные мнения: от предложений о введении прогрессивной шкалы выплаты гонораров до призывов вовсе не платить за переиздания.

В целях повышения своего материального благосостояния писатели использовали те возможности, которые им предоставляла власть. Подобное положение было не следствием отсутствия инициативы в писательской среде, а результатом политики власти, которая всеми доступными ей способами препятствовала любым проявлениям самостоятельности.

К середине пятидесятых годов сохранялись большие проблемы с бытовыми условиями жизни и творчества литераторов, хотя число писателей, не имевших жилья или живших в коммуналках, несколько уменьшилось. Их жилищные условия были дифференцированы в зависимости от близости к руководящим структурам. Привилегированное положение многих писателей по отношению к большинству граждан страны касалось прежде всего размеров, качества и местонахождения жилья.

Особенности социального обеспечения писателей были связаны с их промежуточным положением в «иерархии потребления». Только самые именитые из них могли позволить себе уровень жизни, сопоставимый с высшими государственными и партийными чиновниками. Снабжение писателей (в основном через собственные распределители) всегда было лучше, нежели основной массы населения, но никогда оно не было и роскошным.

Завершалось формирование инфраструктуры Переделкина как места компактного проживания литераторов.

Совет жен писателей выполнял полезную, но порой незаметную повседневную работу, которая также играла большую роль в жизни отдельных семей писателей.

Не только литераторы, но и члены их семей получали доступ к привилегиям. Таким образом, еще сильнее закреплялась социальная обособленность этой части населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не говорите мне, что во всем плохом, что окружает нас, мы сами ничуть не виноваты.

Общественные настроения не создаются дедуктивно или спускаются сверху. Мы сами создали себе добавочные пути, мы сами возвели в ежечасный ритуал присягу в верности, которая, чем чаще ее повторяют, тем больше теряет в своей цене…

Б. Пастернак

Самое главное и социально значимое в жизни писателя – его творчество. Однако реальная жизненная практика литераторов, рассмотренная в предложенных автором хронологических рамках, показывает, что подавляющее большинство «инженеров человеческих душ» не могло в полной мере реализовать свое социальное предназначение. Типичный уклад жизни советских писателей, который начал формироваться в начале тридцатых годов и практически полностью сложился к середине пятидесятых, предполагал огромные затраты времени и сил на борьбу за существование, на материальные заботы, добывание «хлеба насущного».

Исходя из того, что Союз писателей – организация, находившаяся на государственном финансировании, владельцем издательств было государство, в печать принимались произведения, прошедшие цензуру, а гонорар платили в конечном счете из государственной казны, можно сделать вывод о том, что писатели были, по сути, государственными служащими. Лишиться членского билета Союза писателей означало подвергнуться не только политическому и гражданскому остракизму, но и обречь себя на полуголодное, нищенское существование.

Надо сказать, что к нуждам своих служащих власть относилась внимательно, но при этом не забывала о их месте в «иерархии потребления».

Полному творческому самовыражению писателей препятствовала двойственность их положения в обществе. С одной стороны, эта социальная группа занималась деятельностью, требующей выработки новых идей и нравственных ориентиров для общества, что немыслимо без постоянных духовных поисков, неординарных суждений и высочайшего уровня рефлексии. С другой стороны, власть предержащие отвели литераторам чиновничью роль исполнителей собственных замыслов, в результате чего писательский труд не мог быть полноценным и в полной мере легальным, если внутренние установки литератора противоречили генеральной линии партии и правительства.

Специфика быта советских писателей состояла в том, что они имели доступ к благам, предоставляемым ССП, Литфондом и другими организациями. После создания Союза писателей власть относилась к литераторам вполне прагматично, как к своим служащим. Те, кто не вступил в писательскую организацию, фактически теряли возможность полноценно заниматься творческим трудом. Те же, кто стал членом ССП, получили доступ к привилегиям, за которые расплачивались свободой творчества. Услуга за услугу.

Особое положение занимали те, кто принимал участие в деятельности аппарата писательских организаций. Времени на литературный труд у многих ведущих писателей катастрофически не хватало – его отнимала работа в президиумах и секретариатах, заседания, конференции и совещания, дежурства в Правлении, официальные поездки по стране и за границу. При этом работа в бюрократических структурах Союза писателей, Литфонда и других организаций являлась практически неотъемлемым условием признания, тесных отношений с властью, а следовательно, и хороших материально-бытовых условий жизни. Некоторые писатели получали за это и заработную плату, которая служила источником дохода.

Оценивая роль Союза писателей, Литфонда и других писательских организаций в повседневной жизни и деятельности литераторов, можно говорить о ее дво-якости. С одной стороны, ССП, безусловно, был проводником партийно-государственной идеологии в литературной среде. Руководители Союза пристально следили за исполнением членами этой организации всех правительственных установок – ведь от этого зависели их собственная карьера и благополучие. С другой стороны, ССП отстаивал корпоративные интересы литераторов. Это проявлялось в бесконечных ходатайствах в вышестоящие организации об улучшении материального снабжения писательства в целом и отдельных его представителей. Руководство Союза писателей постоянно доказывало власти то, что литераторы играют особую роль в жизни страны, а поэтому имеют право на особые условия жизни и творчества.

Характеризуя повседневную практику советских писателей, нельзя забывать, что ее особенности во многом были порождены «размыванием» интеллигенции, приходом в ее состав представителей других социальных групп, которые, с одной стороны, пытались повторять, воспроизводить практику, характерную для этого слоя, а с другой – искажали ее.

Обладая определенными чертами корпоративности, большинство писателей не смогли, да и не желали должным образом самоорганизоваться для решения насущных творческих и бытовых проблем. Отдельные инициативы наталкивались на глухое сопротивление со стороны основной массы литераторов, многие идеи игнорировались либо «забалтывались» на бесконечных заседаниях. «Подлинное» объединение «тружеников пера» происходило только при составлении различных петиций, когда затрагивались их материальные или имущественные права.

Власть не могла создать для всех литераторов приемлемые условия оплаты труда – этого не позволяли объективные экономические условия. Гонорарная политика того периода была противоречивой: высоким гонорарам сопутствовали не менее высокие налоги на них. В печати провозглашалось, что материально стимулировать надо самых достойных писателей, на деле же часто все сводилось к субъективному мнению работников издательств, которые определяли, по какой ставке оплачивать то или иное произведение.

Если оценивать в целом материальное и бытовое положение советских литераторов, то можно утверждать, что они, безусловно, относились к привилегированному слою советского общества, но отнюдь не к его элите. В предоставлении благ власть была предельно прагматичной: большая их часть доставалась партийной верхушке, чиновничеству, высшим инженерным кадрам и военной элите. Однако по сравнению с другими представителями художественной интеллигенции литераторы находились на более высокой ступени «иерархии потребления», так как власть видела в них основных проводников идеологической линии партии.

Советских литераторов отличало внешнее единство творческих и жизненных установок. Но в действительности писательство не было монолитной социальной группой, между ее членами существовали глубинные противоречия. Видимое единство достигалось усилиями власти по унификации не только творческой и духовной деятельности писателей, но и бытовых условий их жизни. Материальное положение литераторов зависело от нескольких обстоятельств: угодны ли их произведения власти, способны ли они идти на компромиссы с цензурой или редактурой – словом, от умения «попасть в обойму». Небольшая часть из них действительно имела «сверхдоходы» (по сравнению с рядовыми гражданами советского общества). Эта группа была небольшой, и лишь немногие из ее состава сохраняли свое положение на протяжении всего рассматриваемого периода.

Была также группа литературных «парий», которые с трудом сводили концы с концами. Как правило, в нее входили те, кто не желал идти ни на какие компромиссы с властью и был вынужден писать для себя и друзей, так как не мог публиковать свои произведения. Сюда можно отнести также жертв всяческих «проработок», «постановлений» и «кампаний».

Доходы писателей следует также дифференцировать сообразно с местом их проживания. Заработки московских и ленинградских литераторов были несравненно выше, чем у провинциальных, так как ставки гонораров в провинции были существенно ниже, а тиражи – гораздо меньше. К тому же они располагали ограниченным доступом к различным льготам и привилегиям.

Зависел доход писателя и от его «специализации». Самыми «богатыми» были драматурги. Прозаикам выгоднее было писать рассказы и эссе, нежели объемные произведения. Наибольшие заработки давала работа для периодических изданий.

В целом материальное положение писателей было лучше, чем у рядовых рабочих, служащих и, тем более, колхозников. Но во многом это объяснялось не только чистыми денежными доходами от основной деятельности, а доступом к различным привилегиям – бесплатным или очень недорогим санаториям и домам отдыха, медицинской помощи более высокого качества, беспроцентным или даже безвозвратным ссудам.

Лишь меньшинство литераторов довольствовались своими гонорарами. Остальные вольно или невольно занимались побочной деятельностью.

Советское писательство не было единым и в вопросах морально-этического характера. В настоящей книге это прослеживается на примере их отношения к способам достижения материального благополучия и бытового комфорта. Часть этой социальной группы считала для себя возможным достижение благ с помощью продвижения по административной лестнице, публикации откровенно конъюнктурных произведений и участия во всякого рода «халтуре». У некоторых подобное поведение превратилось в образ жизни. Другие считали это для себя неприемлемым. Единого «кодекса чести» не существовало. Этико-социальные установки литераторов в течение рассматриваемого периода менялись, и к его концу установилось вполне терпимое отношение ко всякого рода подработке.

Стремление литераторов «выжить» или, выражаясь языком одного из наших героев, «жить прилично» приводило эту социально-профессиональную группу советского общества к перманентным сделкам с власть имущими. История повседневности в рассматриваемый период демонстрирует истинные масштабы поддержки и преданности, которые писатели оказывали сталинскому режиму. Выбирая конформистскую линию поведения, большинство литераторов отвергали альтернативные варианты жизненной позиции, сумели «устроиться» и даже иметь более высокий уровень жизни по сравнению с другими слоями населения.

Такие поведенческие черты, как конформизм и иждивенчество, появились в литературной среде задолго до образования Союза советских писателей. Деятельность этой организации лишь культивировала почву для их развития и процветания. Установленное ею тесное взаимодействие с властью привело к определенной деформации сознания советского писательства, характерной особенностью которого стало двоемыслие. Эта особенность закреплялась властной «политикой кнута и пряника», путем создания для литературной интеллигенции особых материальных условий существования.

Литераторы как профессиональная группа советского общества оказались не способными продуцировать новые, более эффективные модели поведения. Для улучшения своего материального положения и решения социальных проблем они пытались использовать способы, появившиеся в дореволюционную эпоху и в период нэпа, – организацию литературных вечеров, поездки с выступлениями, проведение неформальных литературных вечеров на дому.

Выход из привычных стереотипов и моделей поведения литераторы воспринимали крайне настороженно. Это вполне понятно, так как повторение предыдущего опыта и подчинение власти выступают условиями стабильности, степень которой является важнейшей характеристикой повседневности. Нарушение привычного образа жизни вызывает дискомфорт. Таким образом, действуя по правилам, не ими установленными, литераторы не стремились их менять, но при этом стремились, и часто не безуспешно, активно использовать власть в своих интересах.

Процветание среди литераторов потребительских устремлений и почти оформившейся зависимости от власти неудивительно. Иждивенческие настроения подогревались политикой самого Союза писателей и Литфонда. В прессе, в выступлениях руководителей партии, правительства и писательских организаций провозглашалась необходимость создания для писателей всех условий для творчества. На практике происходила «раздача» всякого рода привилегий, чинов, наград, материальных благ.

Литераторы прекрасно понимали разрыв между своим реальным положением и декларациями власти. Отсюда – чувство неудовлетворенности своим материальным положением, претензии на более комфортный и материально обеспеченный быт. Одни из них не замечали разницы между своим образом жизни и тем, как живут другие слои населения, другие считали ее закономерной, но и те и другие полагали, что достойны большего. К началу пятидесятых годов в писательской среде наметились тенденции к большей замкнутости и собственному благосостоянию. Отчетливее стали видны черты накопительства и борьбы за материальные блага. Порой для этого надо было «всего-навсего» забыть о своей совести и профессиональной чести.

Но далеко не все писатели признавали подобные компромиссы. И чаще именно их творчество входило в сокровищницу не только отечественной, но и мировой литературы. Несмотря на давление и «искушения» власти, в советской литературе не угасло творческое начало, сохранились и развивались лучшие традиции русской классической литературы.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

I Всесоюзный съезд советских писателей: лицо эпохи. 1934.

Москва. Годы тридцатые.

Совещание оргкомитета Союза советских писателей. 1932.

Украинские писатели на встрече с начальником строительства Беломорско-Балтийского канала С. Г. Фириным. Начало 1930-х гг.

Группа московских писателей на слете ударников строительства Беломорско-Балтийского канала. Дмитров. 1933.

И. Соколов– Микитов. После охоты.

На подъеме «Садко». 1933.А. Толстой среди рабочих ЭПРОНа.

Колонный зал Дома союзов. 1934.

Увидеть собственными глазами. У Дома союзов во время съезда.

Рабкоры Метростроя следят за ходом съезда.

Съезд приветствуют пионеры.

Делегаты съезда на экскурсии.

Вс. Вишневский и А. Щербаков на совещании писателей по оборонной тематике. Москва. 1936.

М. Шагинян за работой. 1933.

С. Маршак среди детей. Ленинград. 1939.

В. Ильина-Буданцева за чтением «Литературной газеты». 1938.

П. Васильев с женой Е. Вяловой-Васильевой. Середина 1930-х гг.

Д. Алтаузен.

Торжественная встреча участников пленума Союза писателей. Москва. 1937.

В московском метро. А. Щербаков, А. Афиногенов, Дж. Афиногенова 1935.

А. Афиногенов за рулем своего автомобиля.

М. Светлов с женой Еленой. Москва. 1934.

Вс. Иванов с сыном Вячеславом. Москва. 1931.

Дом творчества «Малеевка». 1933.

С. Буданцев за работой с женой В. Ильиной-Буданцевой.

На бильярде.

В столовой.

М. Аплетин на отдыхе в Кисловодске. 1937.

Демьян Бедный: «Фашистским подлецам бесспорнейший прогноз! Путь неизбежный под откос!»

П. Павленко. Москва. 1941.

Л.Сейфуллина среди медицинского персонала госпиталя. Москва. 1942.

Вс. Вишневский (первый слева), народная артистка СССР В. Мичурина-Самойлова (четвертая слева), художник В. Серов (четвертый справа) и другие во время обороны Ленинграда. 1943.

Н. Асеев, И. Сельвинский, Б. Пастернак. Чистополь. 1943.

А. Тарасенков на фронте. Нижняя Ладога. 1943.

В. Саянов на 1-м Украинском фронте среди военнопленных немцев.

Жена и дочь В. Ставского на траурном митинге у могилы писателя. Калининский фронт. 1943.

Художники Кукрыниксы и Вс. Вишневский на Нюрнбергском процессе. 1945.

Вс. Вишневский (в первом ряду второй слева) на футбольном матче. Нюрнберг. 1946.

Вс. Вишневский и генерал-майор Н. Гарнич на встрече фронтовых друзей в клубе писателей. Москва. 25 мая 1946 г.

О. Высотская на встрече Нового, 1950 года в Доме композиторов. Москва.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверник, председатель Союза советских писателей А. Фадеев, трижды Герой Советского Союза А. Покрышкин и члены делегации Азербайджанской ССР на выставке подарков И. Сталину. Москва. 1950.

В президиуме III Всесоюзной конференции сторонников мира в Колонном зале Дома союзов. 1951.

А. Фадеев и его жена актриса А. Степанова на выборах в Верховный Совет РСФСР. Москва. 1951.

В. Катаев в рабочем кабинете. Москва. 1952.

Дом Союза советских писателей. 1947.

Центральный дом литераторов. 1959.

Г. Николаева. В поисках вдохновения. 1951.

Семейная сцена. В. Козин с женой на канале Москва – Волга. 1946.

Г. Шенгели с женой Н. Манухиной. 1954.

М. Шагинян с внучкой. 1946.

Ф. Гладков с внуком. 1947.

Л. Леонов и К. Федин в Переделкине. 1950.

С. Бабаевский. Пятигорск. 1951.

Вс. Вишневский с женой С. Вишневецкой на даче. Конец 1940-х гг.

Вс. Иванов на отдыхе в кругу семьи. Переделкино. 1946.

И. Эренбург, К. Федин, Н. Тихонов, Л. Леонов в почетном карауле у гроба И. Сталина. 8 марта 1953 г.