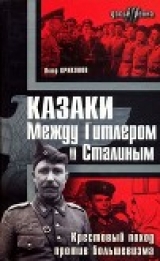

Текст книги "Казаки. Между Гитлером и Сталиным

(Крестовый поход против большевизма )"

Автор книги: Петр Крикунов

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)

Глава 2

Теория о «казаках-арийцах», или Как казаки стали «особым народом»

Для того чтобы идеологически обосновать использование казаков как военной силы, в «Институте фон Континенталь Форшунг» (государственное учреждение, занимавшееся изучением истории народов Европейского континента) была разработана специальная расовая теория, согласно которой казаки являлись потомками остготов, владевших Причерноморским краем во II–IV вв. н. э. и, следовательно, не славянами, а народом германского корня, «сохраняющим прочные кровные связи со своей германской прародиной»[220]220

Dallin A.German rule in Russia 1941–1945: A study of occupation policies. P. 301.

[Закрыть].

Огромную роль в разработке и продвижении этой нелепой, фантастической теории сыграли казаки-националисты и лично управляющий иностранным отделом КНОД Петр Харламов. 1 апреля 1942 года ему удалось встретиться с достаточно влиятельным в нацистской Германии профессором Курселлем (о тогдашнем положении Курселля говорит хотя бы тот факт, что на прощание он подарил Харламову отпечаток масляного портрета Гитлера собственной кисти, написанный с натуры)[221]221

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д. 12. Л. 5.

[Закрыть]. По всей видимости, именно во время этой, длившейся более двух часов беседы немецкий ученый намекнул одному из лидеров казаков-националистов о том, что в ближайшее время возможен некий поворот в политике по отношению к казачеству и что настало время придумать нечто такое, что могло бы заинтересовать немецкое руководство. Не исключено, что Курселль сам и предложил своему гостю первые наброски будущей теории о «казаках-арийцах».

Как бы то ни было, но к мнению этого человека Петр Харламов прислушался. Уже 10 апреля в письме к руководителю КНОД он изложил первые мысли по этому поводу: «1. На землях между Доном и Волгой с одной стороны и Кавказскими горами с другой стороны живет с незапамятных времен смешанный славяно-тюркский народ – казаки /Черкассы/. С течением времени часть черкассов, являясь народом воинственным и предприимчивым, начинает из своей метрополии расселяться во все стороны. Каракалпаки – Черкассы /черные клобуки/ доходят до реки Буга и образуют в районе Днепра Запорожское войско, другие казаки /Черкассы/ двинувшись на север, образуют Уральское, Оренбургское и прочие казачьи войска, часть казаков /черкассов/ смешавшись в теперешнем Туркестане с киргизами, образуют киргис-казацкую орду (так в документе. – П.К.) и пр. и пр. Все вышеупомянутые земли являются колониями метрополии Казакии и вместе с метрополией носят общее имя „Черкассии“. 2. В настоящий момент в границы Черкассии входит: метрополия Казакия и ее колония – земли бывших каракалпаков /земли потомков запорожского войска/, а также ее колонии Астрахань, Урал, Оренбург, Терек и Туркестан. Вся Черкассия вступает добровольно в протекторат Великого Рейха и разделяется на две автономных КАЗАЧЬИХ страны: а/ Казакия, такая, какою мы хотим ее видеть и б/ Запорожское казачество, в границах между рекой Миусом и Бугом. Примечание: земли с запада до реки Буга остаются свободными для „дранг нах Остен Германии“. Украинский вопрос сходит с исторической сцены! 3. Мощная Черкассия явится впоследствии заслоном Новой Европы против Азии, то есть возможной желтой опасностью. Вот канва, на которой надо создавать будущее казачества – ДРУГОГО ПУТИ НЕТ, а значит наше дело в таком виде, как сейчас, обречено на погибель, еще не успев начаться… Приведенная политическая программа Черкассии выработана нами для Вождя… Мы, КНД, выступим со своей, Вами одобренной программой и статутом перед Вождем, подчеркнем только, что братский и РАВНОПРАВНЫЙ СОЮЗ с Запорожским Войском под общим протекторатом Вождя и Рейха нам вполне подходит. Цель, как видите, моя в том, чтобы вместо соборной Украины от Берлина до океана /со включением Казакии/ добиться создания равноправного казачьего союза Черкассии от Буга до Эмбы… Это последний шанс для спасения казачества!!!»[222]222

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д. 39.Л. 15–16.

[Закрыть]

В апреле 1942 года, находясь в командировке в Берлине, Харламов вошел в контакт с личным докладчиком Розенберга инженером Хербертом Думпффом. «Последний, – как писал Харламов в письме Василию Глазкову, – меня очень любезно принял, взял весь принесенный мной материал /программу Движения, статут, докладную записку о проведении программы, докладную записку о составлении отдельных казачьих частей, докладную записку о „Казачьем вестнике“ и, наконец, докладную записку с просьбой об образовании особого казачьего реферата при министерстве Востока/»[223]223

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д. 39. Л. 21.

[Закрыть].

Но самым важным среди всех этих документов была подготовленная специально для Розенберга докладная записка о казаках, которая начиналась следующими словами: «Имеем честь предложить Вашему высокому вниманию настоящую Докладную Записку и просим не отказать занять определенное отношение к чаяниям Казачьего народа и уведомить о них высокие руководящие круги Великогермании, решающие в сей исторический момент судьбы Казачества, его исконных Земель и их положения в Новой Европе, под руководством Великого Вождя и Рейхсканцлера Адольфа Гитлера»[224]224

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д 43. Л. 1.

[Закрыть]. В этой записке и излагались некоторые мысли о возможной теории происхождения «казаков-арийцев».

В течение апреля – мая 1942 года Харламову удалось встретиться с доктором Марквартом – личным адъютантом Розенберга и с ближайшим помощником – сподвижником Розенберга – Шикаданцем. Вскоре ему также посчастливилось установить контакты с руководителем остотдела Министерства пропаганды доктором Таубертом и его ближайшим помощником Штаном. Но самым, пожалуй, важным достижением Петра Харламова было то, что ему удалось встретиться с начальником штаба шефа СС Гиммлера – генералом Вольфом, который «настолько заинтересовался нашим вопросом, что взял с собою весь материал при отъезде в ставку к Вождю»[225]225

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д 39. Л. 23.

[Закрыть], и с рейхсляйтером Борманом. Важную роль сыграло и знакомство с бароном фон Клейстом – офицером немецкой контрразведки. Барон, знавший не понаслышке о том, как умеют воевать казаки (по его предложению уже были созданы казачьи части на Восточном фронте), считал, что нужно как можно быстрее разрешить казачий вопрос, и даже пообещал, что «если казаки себя хорошо зарекомендуют, то он гарантирует, что казачий вопрос поставлен будет непосредственно перед ВОЖДЕМ»[226]226

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д. 39. Л. 16.

[Закрыть]. Все это, а также то, что немцам было просто необходимо идеологически обосновать факт использования казаков на фронте в качестве союзников, и послужило поводом к разработке новой теории о казачьем происхождении.

11 мая в очередном письме-отчете о проделанной работе Харламов торжествует: «После того как Розенберг подробно ознакомился с положением казачьего вопроса, с его программой и целями, он дал предписание директору вышеуказанного научного института („Институте фон Континенталь Форшунг“. – П.К.) доказать происхождение черкасского /казачьего / народа от ГОТТО-ЧЕРКАССОВ, ни в коем случае не упоминая присутствия славянского или тюркского элемента в образовании этого народа. Одновременно доказав присутствие готского элемента в образовании казачьего народа, что дает основание утверждать родственность черкассов и германцев! Черкасский народ населяет территорию между Южным Бугом, Кавказским хребтом /со включением Азербайджана и Дагестана/ с одной стороны, и за Волгу на восток с другой стороны. Создание монолитного целого из мужицкого украинского элемента считается нецелесообразным! Есть данные предполагать, что считается жизненным образование единого государства под протекторатом Германии на территории, населяемой Черкассами. Таким образом, не нам придется доказывать, что мы особый народ, а этим теперь занялся научный немецкий институт по указанию самого министра… Вовремя правильно взятое нами направление на черкассов признается ПРАВИЛЬНЫМ… Наш казачий вопрос из области второстепенного значения для Германии в теперешнем его виде приобретает значение ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ»[227]227

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д. 12. Л. 13.

[Закрыть].

Казачий резидент в Берлине, конечно, несколько поторопился. До конца войны казачий вопрос так и не стал для покровителей-немцев по-настоящему европейской проблемой. О казаках, как правило, вспоминали либо чиновники из восточного министерства, которым это было положено по долгу службы, либо армейские или эсэсовские руководители, которым надо было любыми средствами переломить ход неудачно складывающейся для них войны. Что же касается упомянутого в письме некоего единого государства на территории, населяемой Черкассами, то тут Петр Харламов выдал желаемое (создание Великой Казакии) за действительное.

Позднее в эту пресловутую теорию был добавлен еще один весьма немаловажный фактор. Оказывается, в противоположность другим народам казачьи предки не только никогда не уходили со своих земель, но еще и защищали их от завоевательных стремлений Москвы и других враждебных соседей, являясь крепким оплотом арийской культуры на востоке Европы[228]228

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д. 106. Л. 28.

[Закрыть]. В июне 1942 года из-под пера давнего приятеля Розенберга, известного в эмиграции профессора Никурадзе, вышло объемное исследование, посвященное историческому прошлому, настоящему и будущему этого странного народа. А вскоре в казачьей прессе появилась целая серия материалов аналитического характера, в которых читателям рассказывалось о том, почему «гордый народ, живущий в Великой Казакии, должен занять достойное место в составе Новой Европы» (см. Приложение 2.1).

Глава 3

Оккупационная политика Германии на территории Дона, Кубани и Терека

Удачное летнее наступление 1942 года позволило дивизиям вермахта выйти к Волге и прорваться на исторические территории расселения донских, кубанских и терских казаков. Ростов-на-Дону советские войска оставили 23 июля, а Краснодар 12 августа. У германского политического руководства, чиновников из восточного министерства и военного командования появилась наконец-то реальная возможность определиться и показать на практике, кто же такие для них казаки и какая политика по отношению к ним будет проводиться.

Как уже было сказано, все оккупированные территории СССР делились на области с военным и гражданским управлением, но и в том, и в другом случае вся полнота власти принадлежала исключительно немецкой военной или гражданской администрации. Так как весь Северный Кавказ находился в прифронтовой зоне, управлялся он военными властями, и верховная власть принадлежала здесь главному командованию сухопутных войск вермахта. Непосредственно в районе боевых действий функции исполнительной власти возлагались на командиров дивизий, корпусов и подчиненные им войска. В находившемся за ним на глубине от 20 до 50 км армейском тылу назначался специальный комендант, которому подчинялись охранные части. В рамках каждой группы армий создавался тыловой район, начальником которого обычно являлся командир одного из армейских корпусов.

На захваченных территориях Дона, Кубани и Терека в течение всего времени оккупации сохранялось военное управление. Вся власть принадлежала здесь немецким военным комендатурам: полевым (фельдкомендатурам) и местным (ортскомендатурам) (см. схемы 5 и 6).

Схема 5. Организация германской местной военной комендатуры на Кубани в период оккупации[229]229

РГАСПИ. Ф. 625. ОП.1. Д. 7. Л. 144.

[Закрыть].

Схема 6. Организация управления оккупированными сельскими районами Кубани[230]230

РАСПИ. Ф. 625. ОП.1. Д. 7. Семиряга М.И. Коллаборационизм. М, 2000.

[Закрыть].

Оккупационные органы власти возглавлял военный комендант, обладающий неограниченными полномочиями, распространяющимися не только на военно-полицейскую, но также на хозяйственную и культурную сферы жизнедеятельности. Коменданты отвечали за расквартирование и снабжение немецких войск, соблюдение порядка на подконтрольных территориях и выполнение приказов вышестоящего командования, формировали вспомогательную полицию из числа местного населения и гражданские административные учреждения, следили за выпуском газет и отвечали за охрану важных военных и гражданских объектов. Местные комендатуры в населенных пунктах создавались штабами действующих частей вермахта. Они поддерживали тесную связь с гестапо и имели в своем составе следующие отделы: военный, полиции и карательных отрядов, сельскохозяйственный, транспортный, регистрации и прописки населения, по делам военнопленных, финансовый и другие. При комендатуре действовала команда охраны, группа связных-мотоциклистов, писари, переводчики, а также агентурная сеть. Районные и городские комендатуры возглавляли офицеры вермахта.

Специальные полномочия на всей оккупированной советской территории имели ведомства Гиммлера, выполнявшие полицейские и репрессивные функции, и Геринга, обеспечивавшие снабжение армий за счет местных ресурсов. Среди первых выделялась тайная политическая полиция Германии – гестапо, которое выявляло противников режима, контролировало деятельность других полицейских формирований, проводило карательные акции и выполняло прочие функции. На оккупированной территории также действовали дивизии охраны тыла, полицейские полки и батальоны, полевая жандармерия, полицейские и карательные части.

Немецкому коменданту напрямую подчинялись органы власти на местах – районные и городские управы, возглавляемые бургомистрами, которые, как правило, выбирались из местных жителей. Немецкие оккупационные власти отводили органам местного управления исключительно вспомогательную роль. В их обязанности входило; выполнение приказов и распоряжений немецких властей, поддержание порядка, организация полиции, сбор оружия, арест лиц, подозреваемых в связях с партизанами, регистрация населения, восстановление работы учреждений и предприятий, ремонт ветхого жилья, поврежденных сельскохозяйственных орудий и машин. Бургомистры были обязаны следить за затемнением окон и дверей. В то же время им запрещалось проведение любых самостоятельных мероприятий по преобразованию существующего порядка, управления и по переделу земли, скота и запасов. Районные бургомистры также были обязаны следить за выполнением старостами деревень сельскохозяйственных поставок, проведением необходимых агротехнических мероприятий, благонадежностью крестьян. Бургомистр имел право накладывать штрафы (до 5 тысяч рублей), но при этом не мог наказывать германских подданных, которые подлежали дисциплинарному взысканию только со стороны немецкой комендатуры. Управы состояли из отделов: административного, финансового, промышленного, торгового, транспортного, земельного, жилищного, дорожного, строительного, коммунального и т. д. Различия в структуре и количестве отделов зависели от численности населения, специфики хозяйственного района или города. В крупных городах, делившихся на районы, также вводились должности районных старост. Городские бургомистры назначали в каждом квартале специальных уполномоченных – квартальных, а в каждом доме – ответственных (комендантов), в чьи обязанности входило соблюдение порядка и правил общежития, санитарных и противопожарных инструкций. Их деятельность контролировал начальник полиции.

На низших ступенях власти находились старосты населенных пунктов и колхозов, которых впоследствии стали заменять на станичных и хуторских атаманов. Весьма красноречивый пример подобной смены власти приводит в своих воспоминаниях казак, скрывающийся под псевдонимом И. В.: «Прошло две или три недели (после прихода немцев. – П.К.), стали собираться казаки, со всех сторон пошли разговоры – староста был для казаков „не по пути“… Ознакомившись с настоящим положением жизни, среди казаков образовалась инициативная группа… Пошли в район к немецкому коменданту… Все подробно рассказали. Он выдал нам документ. По возвращении в станицу передали этот документ старосте, чтобы эта власть нам все сдала. После того как мы все приняли, мы должны были донести коменданту, затем приступили к выборам атамана»[231]231

И.В. Приход немцев на Кубань. В кн.: Сборник материалов о выдаче казаков в Лиенце и других местах в 1945 году / Под редакцией В. Науменко. Выпуск 18. Нью-Йорк, 1959. С. 27.

[Закрыть]. Замена старост на атаманов осуществлялась исключительно на территории Дона, Кубани и Терека и по инициативе самих казаков, которая, правда, нашла поддержку у немецких властей. С 1 января 1943 года все атаманы – хуторские, станичные, районные (окружные) – на казачьих землях стали официально называться не старостами, а атаманами хуторов, станиц и т. д.

Военно-экономический аппарат на оккупированных территориях находился под командованием вермахта. В тыловых прифронтовых районах структура военно-экономического аппарата включала в себя хозяйственные инспекции, закрепленные при командующих тылом армейских групп, хозяйственные команды при охранных дивизиях, хозяйственные группы при полевых комендатурах. В состав хозяйственной команды входили начальник – офицер и специалисты самых разных экономических отраслей. В ее подчинении находились подразделения по охране орудий производства и сырья, инженеры для руководства сельскохозяйственными предприятиями и МТС. Хозяйственная группа состояла из начальника – офицера, подчиненного военному коменданту, и консультантов по вопросам промышленности, сельского хозяйства и экономики в целом. В армейском тылу и в районе боевых действий решение экономических вопросов возлагалось непосредственно на военное руководство – 4-й экономический отдел штаба армии (административно– хозяйственный отдел управления военного хозяйства и вооружения). Ему подчинялись технические батальоны, части экономической разведки и хозяйственные группы при полевых комендатурах.

Важное место в структуре аппарата оккупационной власти занимали органы управления сельским хозяйством. Ключевая роль в данной сфере также отводилась исключительно немецким учреждениям и инициативам – никакая «самодеятельность» не допускалась. Начальник специальной сельскохозяйственной команды (немец) контролировал работу краевого сельскохозяйственного управления, которое, в свою очередь, было проводником германской аграрной политики. Так, например, Краснодарский край делился на 10 областей, каждую из которых возглавлял специальный сельскохозяйственный комендант – обязательно немец. Главный агроном как руководитель сельского хозяйства района и начальник МТС назначались немецким сельскохозяйственным комендантом. На районного руководителя сельского хозяйства возлагалась ответственность за работу колхозов и МТС, сельскохозяйственных предприятий и учреждений по заготовке и сбыту сельхозпродукции. Его штат включал агронома, зоотехника, ветеринара, землеустроителя и статистика. Агрономы совхозов и колхозов отвечали за уборку, обмолот и сдачу хлебов, сохранность скота и семенного фонда, подготовку складских помещений, инвентаря, сельскохозяйственной техники, а при отсутствии таковой – за организацию ручного труда. Они несли ответственность перед бургомистром или старостой за бесперебойную работу и беспрекословное выполнение всех поручений и предписаний германских сельскохозяйственных руководителей.

Жизнь в оккупации – вот через что предстояло пройти казачеству Несмотря на то что прошло уже много лет, до сих пор еще очень сложно оценивать многие события, которые имели место в то страшное время. Немецкая оккупация и жизнь простых советских людей на оккупированных территориях – еще крайне мало изученная и неисследованная тема Великой Отечественной войны. Как бы ни пытались некоторые исследователи утверждать, что для многих народов СССР, в том числе и для казаков, немецкая оккупация была сродни глотку свежего воздуха после сталинских репрессий, это было далеко не так.

Привычная и размеренная жизнь казачества, которая только начала понемногу восстанавливаться на Дону, Кубани и Тереке после тяжелых лет становления советской власти, снова была нарушена, ведь пришли новые хозяева. Для многих сотен тысяч людей жизнь в оккупации закончилась трагически. Кто-то был убит немцами за сотрудничество с партизанами, с кем-то расправились партизаны за сотрудничество (иногда – во спасение своей жизни и жизни своих близких) с немцами. Многие, очень многие умерли от голода, холода и постоянных унижений.

Безусловно, на оккупированных территориях были граждане, обиженные советской властью. Такие восторженно встречали приход оккупантов, мечтая, что вот теперь наконец-то смогут поквитаться со своими обидчиками. Ближайшими помощниками немцев становились именно эти люди. Это они занимали важные посты в новой администрации, это они свирепствовали в полицаях, это они доносили на соседей, обвиняя их в действительной или мнимой связи с коммунистическим подпольем и партизанами. Для большинства же мирных жителей жизнь на оккупированных территориях сводилась к тому, чтобы не попасть под пули, добыть хоть немного хлеба, картофеля или других продуктов для себя и своей семьи, раздобыть теплые вещи – чтобы выжить.

Важно помнить, что возможность выживания в немецкой оккупации в огромной степени зависела от этнической принадлежности человека. Тщательно разработанная расовая доктрина германского, национал-социализма не оставляла места на земле народам, лишенным родины, – евреям и цыганам. Далее по этой страшной шкале шли поляки, численность которых должна была быть резко уменьшена, а государственность уничтожена. Русских и белорусов немцы, так же как и поляков, считали «недочеловеками», но они пользовались преимуществом перед поляками при назначении в органы управления на оккупированных территориях. При этом жители Западной Белоруссии почему-то казались немцам более благонадежными. Более высокую ступень расовой пирамиды занимали литовцы и украинцы, но и они не считались «арийскими народами». Этой чести в СССР удостоились только эстонцы, латыши, татары Крыма и Поволжья, калмыки, ингуши, чеченцы и некоторые другие народы Северного Кавказа и Закавказья. Были среди них и казаки. Еще выше должны были располагаться переселенцы из Европы, которыми планировал заселить советские территории Адольф Гитлер, и, наконец, на самой вершине находились фольксдойче. Именно их немцы предпочитали назначать на высокие административные и хозяйственные посты в германской оккупационной администрации.

Осенью 1942 года, когда немецкие части уже полностью оккупировали территорию Кубани и Дона, Советское правительство через газету «Правда» обратилось к «казакам тихого Дона, быстрой Кубани и бурного Терека» с призывом «вступить в беспощадную борьбу с немецкими захватчиками»[232]232

Longworth P. The Cossacks. Constable, 1969. С. 330–331.

[Закрыть]. Советское правительство имело справедливые опасения, что большая часть некоторых кавказских народов и татары встанут на сторону германского агрессора (это в принципе и произошло), но в казаках оно было полностью уверено. Более того, на них рассчитывали как на основной резерв для партизанских отрядов. Как писал один из западных казачьих обозревателей: «Конечно, у них были свои обиды (на советскую власть. – П.К.), но они русские. Конечно, найдутся некоторые крысы из нас, но немного»[233]233

Longworth P. Op. cit. C. 331.

[Закрыть]. Советское правительство и этот неизвестный журналист, в общем, не ошиблись, – подавляющая часть казаков не сотрудничала с немцами. Лишним доказательством служит тот факт, что только в районе Краснодара действовало 87 партизанских отрядов[234]234

Мюллер H. Вермахт и оккупация 1941–1944. M., 1974. С 259–260.

[Закрыть], многие из которых состояли из казаков.

Тем не менее из местного казачьего населения все– таки выделилась довольно большая группа людей, встретившая немцев восторженно в надежде на то, что с ненавистными коммунистами наконец-то будет навсегда покончено. Как правило, это были казаки, а иногда и целые казачьи станицы, наиболее сильно пострадавшие от коллективизации, сталинских репрессий или политики расказачивания в годы Гражданской войны.

Сегодня практически невозможно произвести точный подсчет тех, кто так или иначе сотрудничал с врагом на оккупированных территориях Дона, Кубани и Терека, а кто находился в подполье и вел героическую освободительную борьбу. Данные на этот счет весьма противоречивы, и даже тщательное изучение архивных документов не всегда может помочь в восстановлении истины. Некоторые документальные материалы есть только по членам коммунистической партии. По официальным данным, всего на оккупированной территории Ростовской области без ведома партийных организаций (то есть без специального задания) осталось около 10 тысяч коммунистов. Установлено, что примерно 40 % из них уничтожили во время оккупации свои партбилеты или сдали их в гестапо. В результате после освобождения в 1943–1944 годах из партии были исключены 5 тысяч 19 человек. Это 55 % всех рассмотренных дел, из них: 231 человек «продались немцам», 258 – имели связи с изменниками Родины, 2990 – самовольно остались на оккупированных территориях и не выполнили директивы партии[235]235

Центр государственной документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО). Ф. 9. ОП. 1. Д 545. Л. 38.

[Закрыть]. Разумеется, из партии исключали не только тех, кто так или иначе сотрудничал с немцами, но даже и тех, кого немцы арестовали, а потом по каким-либо причинам выпустили. При этом в 1943–1944 годах советскими правоохранительными органами арестованы и осуждены были всего-навсего 243 бывших комсомольца и 338 бывших коммунистов[236]236

ЦДНИРО. Ф. 9. ОП. 1. Д. 323. Л. 71.

[Закрыть].

В Шовгеновском районе Краснодарского края из 185 членов и кандидатов партии на оккупированной территории остались 97 человек, 49 впоследствии исключили «за активную работу на оккупантов, измену Родине и предательство»[237]237

Кринко Е.Ф. Жизнь за линией фронта: Кубань в оккупации (1942–1943). Майкоп, 2000. С. 140.

[Закрыть]. Можно привести еще один пример, который говорит сам за себя. В Батайском городском Совете депутатов трудящихся на учете до оккупации состояло 129 человек. Вскоре после освобождения 20 марта 1943 года регистрация была проведена вновь, и выяснилось, что из них с немцами уехал только 1 человек, еще 3 были арестованы и осуждены советской властью, а 14 человек погибли в застенках гестапо[238]238

ГАРО. Ф. 3737. ОП. 3. Д. 85. Л. 487.

[Закрыть]. Проанализировав эти цифры, можно предположить, что большая часть партийцев, да и простого населения, с немцами все-таки не сотрудничала. Даже те, кто впоследствии был изгнан из партии или подвергся каким-либо административным взысканиям, чаще были не предателями, а просто не решались вести партизанскую борьбу, проще говоря, испугались, за что и были наказаны. И лишь незначительная часть коммунистов и комсомольцев были арестованы и впоследствии осуждены.

Во время германского летнего наступления 1942 года антисоветски настроенные группы казаков лишний раз доказали, что не зря немцы так высоко их поставили в своих расовых разработках. При больших и малых штабах действующей армии находились так называемые казачьи добровольные советники, которые оказали немцам неоценимую помощь. «Ничего подобного немцы нигде не встречали, – вспоминает непосредственный участник событий П.Н. Донсков, – такой сноровкой и широтой военных познаний не обладал в своей массе ни один народ»[239]239

Донсков П.Н. Дон, Кубань и Терек во Второй мировой войне. С. 494.

[Закрыть]. Почти из каждой станицы навстречу немецким частям выходили казаки и старались помочь: кто вброд переведет, кто партизанский склад оружия покажет, кто дорогу, а кто и хлеб-соль поднесет. Немцы не забыли своих неожиданных союзников и сразу же после занятия большей части казачьих территорий обратились к их жителям со специальным, весьма многообещающим воззванием: «Казаки Дона, Кубани, Терека, Урала! Где Ваши отцы и старшие братья? Кто овладел вашими станицами? Кто отнял у вас ваши Земли, хутора, коней, шашки и вместе с тем вашу казачью честь? Все это сделали жиды и коммунисты! Славная, непобедимая Германская Армия вернет вам ваши казачьи земли, ваш быт и ваши лихие казачьи песни. Германское правительство гарантирует всем принявшим участие в освобождении с оружием в руках, что будут уничтожены колхозы. Казаки Дона, Кубани, Терека, Урала, пробил великий час освобождения! Кто находится в тылу, организуйте партизанские отряды, чтобы бить врага сзади, кто находится на фронте, поворачивай коня и бей вместе с нами смертельных врагов Казачества – жидов и коммунистов!»[240]240

Казачий вестник. 1942. № 16 (22). 15 августа. С. 1.

[Закрыть].

Пожалуй, одной из главных причин такого восторженного приема со стороны определенной части казачьего населения было то, что немцы сразу же по пришествии на казачьи земли начали проводить, по крайней мере внешне, довольно лояльную политику по отношению к ним. «Военные комендатуры, – отмечает в своих воспоминаниях казак В.С. Дудников, – предложили казачьему населению избрать атаманов и возродить атаманское правление, открыть церкви. Это был гром среди ясного неба и радость среди раздавленного большевистским геноцидом казачества»[241]241

Дудников В.С. Воспоминания старого казака о пережитом и размышления о настоящем // В сб.: Материалы по истории русского освободительного движения 1941–1945. Под общей редакцией А.В. Окорокова. Вып. 1. М., 1997. С. 329.

[Закрыть]. На местах повсюду прошли выборы станичных, а кое– где – окружных атаманов, которые, правда, в большинстве случаев не обладали реальной властью и полностью контролировались офицерами немецкой разведки. Так, на Дону первый официальный станичный атаман был выбран в станице Елизаветинской. По результатам общего собрания им стал репрессированный при советской власти – некто Куролимов. Во многих местах проводилась регистрация казачьего населения.

Необходимо отметить, что выборы мнимых атаманов так и остались, пожалуй, единственной из вновь обретенных казаками привилегий. Эти праздничные дни обставлялись очень торжественно, ведь именно во время выборной церемонии простые казаки должны были снова почувствовать себя сильными и независимыми «детьми свободы». До нас дошло описание одного из таких торжественных дней – выборы атамана в станице Синявской Ростовской области: «Хутор Синявка, Ростовского округа, в торжественной обстановке был переименован в станицу Синявскую. Его населению присвоены все вытекающие отсюда права и привилегии… Выборы станичного атамана производились по старинным казачьим традициям закрытой баллотировкой, в которой участвовали выборные от десятидворок казаки-станичники. Из шести кандидатов в станичные атаманы избран большинством голосов казак Потапов Ефим Иванович, бывший до этого станичным старостой… После сбора все присутствовавшие были приглашены отведать казачьего хлеба-соли. За столом провозглашались тосты и приветствия. Первый тост был предложен за освободительниц Дона – Германскую Армию и ее гениального вождя Адольфа Гитлера, за Тихий Дон и его бывшего войскового атамана П.Н. Краснова, за генерал– майора Кителя (комендант Ростова-на-Дону. – П.К.), за Штаб Войска Донского и его начальника полковника С.В. Павлова»[242]242

Голос Ростова. 1943. № 6 (65). 16 января. С. 4.

[Закрыть].

В крупных городах и станицах действовали некоторые подобия казачьих правительств (об их деятельности речь пойдет дальше). Во многих городах начали издавать и расклеивать на улицах газеты: в Таганроге – «Новое слово», в Ростове – «Голос Ростова», в Каменске – «Казачьи думы», в Миллерове – «Освобождение», в Морозовске – «Морозовские известия», в Пятигорске – «Пятигорское эхо», в Краснодаре – «Кубань». Большинство из них выходили довольно большими тиражами – по 5—10 тысяч экземпляров, а таганрогское «Новое слово» печаталось общим тиражом в 66 тысяч экземпляров, и тираж планировалось еще увеличить. Ко всему прочему, во многие города и населенные пункты доставлялись казачьи газеты из Европы. «Из Новочеркасска и Ростова сообщают наши корреспонденты, что там „Казачий вестник“ (он издавался в Праге. – П.К.) расклеивается на главных площадях для более широкого ознакомления с ним Казачьего населения, которое в тысячах толпится около „Казачьего вестника“ и с жадностью читает его строки»[243]243

ГАРФ. Ф. 5762. ОП. 1. Д. 49. Л. 91, свидетельство очевидцев.

[Закрыть].