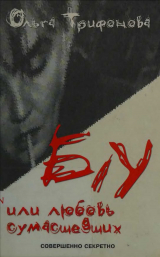

Текст книги "Б/У или любовь сумасшедших"

Автор книги: Ольга Трифонова

Жанры:

Криминальные детективы

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)

«Что-то дрогнуло около губ. Какой-то тончайший нерв. Именно на последнюю фразу. Интересно».

– Вы теперь секретарем в кооперативе?

– Да.

– За семьдесят рэ?

– За семьдесят.

– Вы забыли получить зарплату. А кто вас устроил в этот кооператив?

– Никто. Раньше там работала мама. Я заняла ее место.

– А маму кто устроил?

– Знакомый.

– Кто именно?

– Не знаю.

– У вас хорошие отношения с матерью?

– Очень.

– Она знала, что ты валютная путана?

«Это был, как говорят на Западе, «хороший вопрос». Опрокидывающий. Но ее опрокинуть было нелегко».

– Знала.

– С Алексеем ты познакомилась в «Прибалтийской»?

– В «Европейской».

– Как?

– Шведский стол.

– Понятно. Он предложил тебе посреднические услуги?

– Он не был альфонсом. Он меня полюбил.

– Его можно понять.

«Незатейливый комплимент не прошел. Ни улыбки, ни потупленных глазок».

– Чем он промышлял?

«Опять странная реакция. Маленький нерв дрогнул. Но ощущение, что не на суть вопроса, а на что-то другое. На что?»

– Валютой.

– Ты знаешь английскую песенку про фермера и теленка?

– Конечно. Начальный курс обучения… On a vagon bought for market… Эта? Девятая песня, по методу Китайгородской.

– Совершенно верно. Сын учит. И вот привязалось:

Как смеются ветры,

Смеются во всю силу,

Смеются и смеются весь день

И половину летней ночи.

Слушай, ты такая красивая, умная, образованная. На х… тебе понадобилась эта помойка? Неужели стоящего мужика на тебя не нашлось: артиста, писателя?

– Почему? Находились.

– Ну и как?

– А это после траха. Доверительные рассказы. Ты ведь решил со мной трахнуться? Вопросительный?

«Здорово опрокинула. Как песочные часы».

– Ты с соплеменниками спала? Я имею в виду профессионально.

– Профессионально – да, отсюда и школа, но бесплатно, по любви, так сказать.

– На заре туманной юности?

– Совсем на заре.

«Странно встретились эти мужики. Похоже, – не виделись сто лет, и все же что-то не то. И Танюшку мою этот длинный знает. Знает, знает…»

– Вон тот, что сел в углу, кто это?

– Понятия не имею.

* * *

«Господи! Как же я ненавижу этот город!»

Черные железные двери разъехались, освободив проход в вагон.

«Как в крематории. Надо же такое придумать».

Ирина вышла на «Черной речке». На высоком этаже ждет пустота странной квартиры. Низкие потолки, из окон – фабричные дали, уныние новостроек. Но из зеркала девятнадцатого века смотрит неподвижное лицо. Чье-то, она не знает чье, потому что неинтересно разглядывать эту женщину. Она все о ней знает. Чай пьет на столике восемнадцатого века под елизаветинской люстрой. На стене портрет курчавого генерала двенадцатого года. Предок Муры. С Мурой, любимой, умной Мурой поменялись на неделю квартирами.

Фотография Орика в морской форме. Орика больше нет, но Мура сумела загнать уныние и тоску вдовства так далеко внутрь себя, что, глядя на ее свежее, бледно-розовое лицо маркизы, никто никогда не догадается о печали бессонных ночей. Мура может все. Она всю жизнь могла выдюжить все и привыкла к этому.

Вдруг передумала нажимать кнопки кода. Успеется. Впереди длинный вечер. Ведь здесь рядом место дуэли. Комендантский аэродром. Когда-то Кольчец привел сюда, почему-то с ними был пес – милый, веселый эрдель. Чей пес, не вспомнить. А вот как Кольчец в своей неизменной летчицкой курточке, в черном берете стоял у пилона и на берет вдруг неизвестно откуда, с неба, упала капля белого птичьего помета – помнит.

Остатки парка были замкнуты уродливыми промышленными строениями, рельсами железной дороги. По расчищенной аккуратно дорожке, снег здесь был чистым, не то что серое месиво на людных улицах, она подошла к пилону.

– Сколько раз вы ездили в Хельсинки?

– Раз пять.

– Ты знала, что у Алексея это с собой?

– Сначала не знала, а потом узнала.

– А как узнала?

– Алексей очень любил меня…

– Это я уже слышал.

– Я говорю по делу.

– Извини.

– Однажды ночью в гостинице он поссорился со мной и ушел один. Вернулся в три часа ночи. Мне показалось странным, он никогда раньше не был груб со мной и предлог для ссоры был смехотворным. Я предлагала идти гулять на набережную, а он хотел сразу в паб. Я сказала: погуляем и пойдем в паб. А он: что ты мне выламываешь руки! Я увидела другого человека, очень злобного и жестокого, а вернулся прежний. Потом я поняла, что ему нужно было идти одному, без меня. И еще… я поняла, что у него ломка.

– Откуда ты узнала про ломку?

– Моя подруга тащилась.

«Чьи это голоса? Неужели опять это наваждение, как утром на Невском? Я, кажется, действительно схожу с ума».

Ирина оглянулась. За голыми тополями, по дорожке-лучу прохаживались двое. Женщина лет двадцати пяти в умопомрачительной дубленке «лаке» и мужчина стандартного вида: ондатровая шапка, финское пальто-реглан.

Она слышала их разговор. Слышала, несмотря на расстояние, разделяющее их, несмотря на шум электрички, подъехавшей к платформе «Новая деревня», несмотря на машины, проезжающие совсем неподалеку. И более того: шум электрички, влажное шипение слякоти под колесами машин возникли только сейчас. Двое приближались к ней. Она пошла им навстречу: старая, никому не нужная тетка в когда-то шикарной шубе из очень щипанного бобра.

Женщина была хороша жесткой порочной красотой. Порок был не только в чувственной гримасе губ, в преждевременной резкости носогубных складок, – он был изначальным. Ничего не значащее слово определяло суть. Изначальный, то есть заложенный природой в один из генов.

– Даю тебе честное благородное слово, – услышала Ирина теперь уже вьяве.

«Какое честное благородное слово может быть у человека с таким рыбьим глазом?»

– Но я действительно не знаю, с кем он ехал последний раз.

– С человеком, с которым ты спишь, угадал?

– Нет. Не угадал.

– Ты уверена? Разве ты можешь быть уверена, что не спишь с кем-нибудь?

– Я уверена, что это был не тот, с кем я сплю. С другими я трахаюсь.

– А почему ты так уверена?

– Потому что его нет в городе.

– Как все б…и, ты имеешь предмет для души?

– Со мной обязательно так разговаривать?

– А разве ты не б…ь?

– Знаешь, что означает б…ь у Даля? Лживая.

– Совпадает.

– Нет, не совпадает. Я лгать не собираюсь, хотя ничего ты со мной сделать не сможешь.

– Как это не могу! Ничего себе: наркота, убийство, валюта – и я не могу. Очень даже могу.

– Я к этому отношения не имею.

– А ширяется кто?

– Это надо доказать.

– Докажу.

– Вот и работай, совок. Тебе за это деньги платят. А меня оставь в покое. Я скромный бухгалтер, у меня в автомобильной катастрофе погиб муж, и через несколько месяцев я выхожу замуж за финского подданного. Понял?

Ирина повернулась, возвращаясь к пилону.

Женщина, умело раскидывая высоко открытыми коленями полы дубленки, шла ей навстречу. Голубые глаза обожгли холодным, как у газовой сварки, огнем.

«Да ведь это те – из ресторана. Мужика я все-таки встречала раньше, хотя лицо незапоминающееся, зато красотка – «очень молода, но не из нашего столетья». Интересный у них разговор. «И всюду страсти роковые и от судеб защиты нет». Цитата номер два».

* * *

Хата была в Озерках.

«Обычный кооператив средней руки. Такие затевают интеллектуальные пролетарии: редакторы, младшие научные сотрудники. Сюда же маститые отселяют детей.

Завтра поинтересуюсь, а может, и сегодня еще успею. Хотя вряд ли. Судя по походке, этому странному детскому выбрасыванию ступни, – толк в этом деле знает. Вернее, так – дело свое любит. Кимоно классное. Не нынешняя синтетическая подделка. Натуральный шелк. Скромные, изящные подлинные знаки, как положено, на спине промеж лопаток, на груди. Довоенного образца. Интересно. На стене крейсер и огромная фотография: самолет Руста, плюхнувшийся на сердце страны. Из финской газеты, внизу обломки финского шрифта. Жаль, что Почасовик в отъезде. Здесь можно попробовать вдвоем, то есть втроем. Почасовик говорил, что если компания хорошая подбирается – лучше не бывает. Ну да ничего – все впереди, если, конечно… Если, конечно… Будет жаль… В следственной такую будут пилить кому не лень… Впрочем, за валюту, за «колеса», за травку можно откупиться. Но ведь пилить такую послаще «колес» и травки…»

Татьяна, стоя спиной с белой звездочкой-мишенью, напевая, варила кофе.

Как ветры смеются,

И улетают прочь, —

вот привязалась.

Весь день они смеются,

Потом почти всю ночь,

Но тот, кто хочет достичь свободы,

Как ласточки, должен учиться летать.

Донна, донна, донна-а…

– Что означает этот припев? – Герман подошел к ней.

– Ничего…

Разлила по чашкам кофе. Села. Пола кимоно откинулась. Такие колени и икры можно увидеть только в фильмах.

– Часто ходишь в оздоровительный центр?

– Каждый день.

– Гантели, растяжки, сауна, бассейн?

– Плюс аэробика.

– Сколько ты стоишь в финских марках?

– Тысячу.

– С кем делишься?

– Сейчас ни с кем.

– А раньше?

– Обычно. Ты же знаешь: швейцар, дежурный, администратор, менту сигаретами, жвачкой, бутылкой… Таксист, конечно.

– Был свой, постоянный?

– Конечно.

Отвечала вяло. Голубые глаза-молнии погасли.

И вдруг понял: ее ломает. Чуть не охнул. Такой удачи не ожидал, всего, что угодно, но чтоб такой жетон вытянуть… «Спокойно… Время работает на нас».

– Алексей на флоте служил?

– С какой стати? Не такой он был дурак, чтобы служить.

– А почему крейсер на стене представлен?

– Крейсер… А, этот… Понятия не имею. Алеша повесил.

Забирало ее сильно. Но и сделана она, кажется, из качественного материала.

– Покажи спальню.

– Как это у вас называется… следственный эксперимент?

– У нас это называется... – Он резко встал, взял ее за плечи и уже поцелуем запрокинул голову.

Неожиданным была гладкая выбритость лобка и то, что она его хотела.

Он подготовил фразу, которую услышал однажды из соседней комнаты, где Почасовик занимался с начинающей шлюшкой – дочерью приятеля: «У, какая строгая пиписка», – но фраза не пригодилась. Она его хотела. Она его хотела – над ломкой, над страхом, над ненавистью, над тоской по другому, не Алексею, был еще кто-то, это Герман Васильевич чувствовал. Но мысль о ком-то была последней, потому что то, что она делала, превратило его в гладкое, радостное, умелое существо, играющее в теплых высоких волнах, ее волнах. Он поднимался на гребень и падал вниз, снова поднимался и снова падал. Бесчисленные взлеты и провалы…

– Абрикосина… плащ… капюшон, – бормотала она, и у нее были тысяча рук и тысяча ног, и тысяча губ и всего остального тоже было по тысяче, а потом хриплый приказ:

– Фа-а-а-к! Ну же, давай, давай!

Провал, беспамятство.

* * *

– Ну что там у вас? – спросил Саша, присаживаясь рядом, – пошло дело?

– Смотрите! А я вам прокомментирую письмом. Оно спровоцировало.

– Валяйте.

– … поехали всей компанией. В Новгороде пошли в ресторан обедать. Все пили, ели, веселились, а я думала только о тебе. Ты разрушил меня. Я, наверное сошла с ума, но все время вспоминала наше последнее свидание. Я еще пописаю в твои ладони, правда? О-о-о… ужас!

– О-о-о… – это вы или она?

– Я.

– Давайте без комментариев, так короче.

– Мама сидела обиженная и злая. Кем? Не хочу об этом думать. Об этом подчеркнуто. Знаете, все-таки противно читать чужие письма даже для пользы науки.

– Это не чужие письма. Это письма мертвецу.

– Вы уверены?

– Конечно. Ну сколько он еще продержится? Неделю, две. Гематома увеличивается.

– Можно поставить канюли.

– Нельзя. Там месиво.

Длинная шея изогнута на подушке, на цепочке золотая дева – знак ее созвездия. Хрупкие загорелые плечи, раздвоенный подбородок, помехи, колонны согнутых в коленях ног, нежный бугор живота, помехи, глубокий пупок, комната, пишущая машинка, девушка сидит спиной, печатает под диктовку, обернулась.

– Что она сказала?

– Спросила, сколько еще страниц.

– А он?

– Две, говорит, и еще говорит: «Посмотри, как он тебя хочет».

– Мда… Я прокручу немного эту пленочку.

Нашел «time», замелькали колени, спина, нежная, как мох, растительность.

«Абрикосина… оставь плащ у порога!.. Ф-а-а-а-к!» – услышала она, и вдруг разомкнутый эллипс Казанского, девушка на длинных ногах уходит, перешла Невский, махнула рукой, вошла в тень под своды входа в метро. Мелькнул рядом кто-то с седыми волосами, седой стриженой бородой, обернулся. Она замерла: померещилось, что это он, сидящий рядом с ней. Покосилась: Саша равнодушно смотрел на экран. Там через стекло машины проплыли Михайловский замок, Нева, Петропавловка, прохожие на переходе, поворот направо, трамвай, мост, снова вода, Выборгская набережная, унылый проспект, поворот направо, зелень парка, налево, подъезд, окна. Дверь подъезда открылась, полумрак, почтовые ящики, в прорезь падает записка, полумрак. Дверь снова открывается, впускает свет. Зеленые «жигули», руль, приборный щиток, парк, троллейбус, выше люди, девушка та самая, с девой на груди, останавливается, смотрит, прикрывает глаза ладонью как от солнца.

– Грядет вторая серия. Вы довольны? И никаких писем не нужно. Вы входите сами, не дожидаясь резонанса, чуда, если то, что мы делаем, не считать чудом.

– А помехи?

– Чистая старуха из сказки о золотой рыбке. Разберемся с помехами, – опять нажал «time». Что-то серое, тусклый свет, кусок серой железной стены, фотография, дернувшееся вверх чье-то лицо, вспышка, темнота.

– Механик, не гони картину.

– Досмотрите потом. Я кое-что подправлю – и досмотрите.

Он выключил монитор.

– Тебя к телефону, – окликнул его из своего угла-укрытия длинноволосый поповского вида программист Гена. Телефон находился в специально отгороженной звуконепроницаемым стеклом будке. Надписи на стекле предупреждали, что внеслужебные разговоры по телефону запрещены.

Она прикинула: если, не меняя выражения лица, смотреть перед собой, он не поймет, что компьютер включен. Одно движение руки – экран зажегся.

Стеклянная дверь телефонной будки звякнула, Саша возвращался. Она незаметным движением выключила монитор. Сидела, как академик Павлов на картине Нестерова, сжатые кулаки на столе, взгляд устремлен в пространство.

– Ну что ж, – сказал он, подойдя, и тотчас выключил питание. – Не такое плохое будущее для вернувшегося с того света. Трахать всех подряд. Вот и будет, пока не подхватит вирус иммунодефицита. А гематома, ну что ж, это дело все-таки поправимое.

– О господи! Я опять ничего не понимаю, вы же сказали, что программа «прошлое».

– Для нас прошлое, в нашем унылом измерении, а для него – будущее.

– А что в его измерении наше прошлое?

– Ну это сложнейшая корреляция. Когда-нибудь… на досуге. А сейчас вот что хочу вам сказать! Сюда больше вам нельзя. Я отдам программу дня через три. Мне надо в Петербурх.

– А почему нельзя? Вы же обещали три раза.

– Была возможность – обещал, как говорят батоно грузины. Нельзя – это значит нельзя. И какая вам разница – для вас главное: не зависеть от пациента, от себя, от резонанса. Программа это обеспечивает.

– А если у меня будут к машине вопросы?

– Зададите их мне. Отвечу не хуже.

Он торопился, раздражался, хотел поскорее отделаться от нее, она видела это, но огорчение было сильнее и еще: надежда уговорить.

– Когда вы уезжаете?

– Сегодня. «Красной стрелой». Пошли!

– Погодите. Мне же надо записи собрать.

«О том, мелькнувшем, ни слова. Не заметил, не понял?»

– Вы обратили внимание: та девушка была с мужчиной, похожим на вас. Смешно.

– Все мы похожи в этом мире.

– Не все.

– Пошли, – он сделал движение, будто намереваясь смахнуть ее листочки со стола.

– Погодите. Вот энцефалограмму отмотаю.

– О господи! – Он провел ладонью по лицу. – Ну ладно, даю на сборы пять минут.

Он вынул дискету с программой.

Много раз она потом пыталась объяснить себе, почему вынула из сумки дискетку со статистической корреляцией и подменила ею дубликат программы. Как раз вовремя. Тихо щелкнул электронный замок, и вошел не Саша, а тот унылый, что занимался в правом углу неведомо чем. Буркнул: «Здрасьте» – и к себе в угол, как крыса.

– Пойдемте я вас провожу, – это Саша.

– А вы… остаетесь?

– Посижу немного, пошевелю извилинами. Ирина Федоровна прощается с вами, господа, и благодарит за приют, за хлеб, соль, за кофий.

«Все! Это означает, что никогда, ни за что… Почему? Ведь обещал. Неужели заметил, как я включила монитор?»

– До вечера, – сказал во дворе, – я забегу перед поездом, часов в восемь. Не сердитесь. Для вас, простите, немного забава, виньетки на полях рукописи, для меня чудовищный риск. Программу я принесу.

День был тяжелый.

Она сидела в лаборатории, безучастно листая дневник эксперимента. От конца к началу. Вот первые записи, энцефалограммы, анамнез: проникающее ранение… лобная, височная…

«Рутина. Бывают варианты и пострашнее. А вот это уже не рутина. Клиническая смерть. С чего все началось? Вот. Первый сон, в котором она тоже участвовала – наблюдателем. Когда Наталья принесла письма…»

Она вставила в прорезь дискету с номером один. Зажглись красные цифры. Дата записи.

Из серо-зеленого свечения, как из толщи воды, всплыло пространство комнаты. Невысокий потолок, блеклость обоев, унылый пейзаж за окном обозначали новостройку. Письменный стол, тахта, покрытая ковром, фотографии на стенах в старинных рамках. Сутулая высокая женщина в длинном халате вытирает пыль с серванта производства ГДР или Румынии. Обернулась. Рано постаревшее лицо, большая грудь, бледные большие губы. Что-то говорит, улыбается. Неслышно, потому что тихие обрывки ее речи перебивает Натальин свежий и четкий голос назвал дату:

– Шестнадцатое сентября восемьдесят третьего.

«Какое страшное совпадение. Семь лет спустя в тот же день. Роковая семерка. Магическое число. Время совершило виток и совпало с прошлым. С их прошлым и его будущим. Эта женщина ждет его в будущем. В будущем она поставит пластинку, зазвучит «Болеро» Равеля. Женщина снимет халат». Тогда, когда смотрела первый раз, Ирина ощутила неловкость, увидев ее большие, обвисшие груди, пышную растительность на лобке. Сейчас смотрела равнодушно. Этого мяса было много за полгода.

Наташа:

Начинаю?

– Начинай, – это ее голос, голос экспериментатора, зафиксированный звуковым синтезатором.

«Если б мне довелось узнать о земной любви девочкой, это не осквернило бы мое воображение, напротив, мне кажется, я бы поняла, что все, что отмечено любовью, прекрасно, свято и естественно».

– Лизавета, что ли?

– Ну да. Дальше про какую-то игрушку. Обычный высокопарный бред. Потом – умело скрытый ревнивый упрек.

– Пропускаем.

– А вот цитирует его стишки. Вполне самодеятельные.

– Прочитай.

Поверь, мой друг, что Пенелопа даже Забыла б о своей несложной пряже, Когда б писал влюбленный Одиссей Такие письма пламенные ей.

– Неплохие стихи, совсем несамодеятельные.

– И вы туда же! Слушайте, слушайте! «Это высокие стихи, лучше набоковских». Хохот! Вот Ирина Федоровна, как надо подкладываться под мужиков. Набокова под жопу, чтоб ему – предмету удобнее было.

Ирина заметила, что во время их разговоров с Натальей картинка замирает. Стоп-кадр. Женщина застыла у двери.

– А тут и другие стихи есть – жуткая порнуха, читать эту гадость?

– Избавь. Гадость другое: слово «любовь» повторяется так же часто, как «который» и «если бы». Какая-то постыдная игра в поддавки. Ты знаешь, мне иногда кажется, что наша страна распадается оттого, что женщины все прощают мужчинам.

– Я продолжаю, а то разговор, отчего распадается наша страна, заведет нас далеко. Итак: «У меня свои отношения с твоим почерком»… Женщина вышла в коридор. Ванная. Моет над раковиной огромные груди. Плоские ягодицы.

– «…оказывается можно чувствовать себя счастливой, узнав, что твоим письмом накрывают стакан».

– Вот они поддавки.

– «…иногда ты точно посылаешь другого себя – в письмо, в жизнь, давая, впрочем, этому другому все полномочия». Это она трахи его имеет в виду.

– Как тебе не стыдно! Пишет интеллигентная женщина.

– Да ладно – интеллигентная! Интеллигентные не навязываются женатому мужику.

– Ты хорошо изучила его биографию.

– Еще как! Он эту интеллигентную, как вы говорите, несколько раз бросал, как бумажку в унитаз. Хотите ее письма двадцатилетней давности?

– Я вижу, у него обширный эпистолярный архив.

– А як же! Интеллигентная только утиралась и снова за старое, только трусливо намекает, чтоб развелся. Вот здесь: «Зачем он шапкой дорожит?»

Женщина дернулась, оглянулась. Действительно, что-то противное проявилось на неглупом лице с большими глазами «а-ля княжна Марья». Губы.

Какие-то затрепанные, бесформенные и порочные. Рот порочной старухи, если старухи бывают порочные.

– Читай конец.

– «Мне тоже хватит твоего письма со всеми его глубинами «на несколько вечеров – и на всю жизнь». Это его слова, потому что в кавычках. Приписка. «Выкупаю для тебя Даля». Выслуживается, как собачка на задних лапках. А он на конверте дела записал.

– Какие?

– Деньги отдать. Что-то купить и слово «Эмблема». Это он для мальчишки врачихиного. Заботится.

– И врачиха есть?

– А как же! По линии здоровья обеспечение. Ему бы на Востоке жить, с гаремом. Бывают же такие, я и не знала.

– Я тоже. Читай.

– «…Вчера прочитала у Батюшкова…»

Женщина уперлась руками в стену. Мычала. Спина ее сотрясалась. Позвонки на шее выпирали безобразно.

Ирина включила ускоренную перемотку. Визжало тоненько «Болеро» Ревеля, мелькали ягодицы, раскрытый в крике рот, неожиданно циферблат, обозначающий четыре двадцать, плечо, обтрепанные губы, затылок…

Ирина отвернулась.

«Зачем я копаюсь в этой мути? В этом безумии? Что-то сидит занозой. Почему Саша захотел остаться наедине с программой? Почему отлучил меня от работы? Он все время нарочно путает меня с временами: прошлое-будущее, будущее-прошлое. И в последнем сне был он, Александр Игнатьевич. Я узнала его, а он понял, что узнала. А вот этот сон смешной».

Она остановила перемотку.

За столом большегубая девушка с копной вьющихся волос. Что-то читает по книге, объясняет. Положила книгу на стол переплетом вверх. «Политэкономия социализма».

Чья-то рука залезает ей под клетчатую юбку. Она раздвигает колени, закрывает глаза. Вот она уже лежит. Входит Ленин и говорит: «Политэкономию социализма буду принимать я сам, а вы не подготовились. Пусть она переоденется. Наденет парик, усы и бороду. Как я в семнадцатом. Я же переоделся – и все получилось отлично».

Опять разъятые, как на картинах Пикассо, детали женского тела. Помехи. «Эти проклятые помехи, откуда они?»

Ирина выключила машину, вынула дискетку, спрятала в сумку.

Через двор прошла к четвертому корпусу. Вошла в корпус, поднялась на лифте на третий этаж. Ключом-ручкой открыла дверь. Дежурный за стеклянной стеной оторвался от книги.

– Мне нужно посмотреть больного.

– Пропуск.

– Я здесь работаю.

– Это я понимаю. Но вы же знаете, к нам по пропуску.

– Пригласите Арцеулову.

Он нажал кнопку. Ирина ключом постукивала по доске, и дежурный недовольно покосился на ее руку.

Арцеулова появилась, как всегда, распаренная, будто только что из бани.

– Галина Евгеньевна, я хочу посмотреть больного из седьмой палаты.

– Допуск есть – смотрите.

– Но я его веду, разве нужен допуск?

– Ирина Федоровна, не мне вам объяснять и не вам меня уговаривать.

– Допуск будет завтра.

– Не сомневаюсь. Поверьте, я к вам отношусь с полным доверием. Но ло из ло.

Об Арцеуловой ходили темные слухи, будто бы во времена оные она была одной из немногих доверенных в том деле, которое теперь назвали «репрессивной психиатрией».

– … Он тщательнейшим образом осмотрел его, добавил датчики.

– Кто?

– … Как кто? Я же говорю: Александр Игнатьевич.

– Он был сегодня?

– И сегодня, и вчера. Ирина Федоровна, какое счастье, что через три дня мы улетаем. Всем нам нужна перемена обстановки, нужен отдых, и черт с ними, с деньгами. Нет ничего важнее здоровья, кому, как не нам, знать это?

– А я могу до завтра получить историю болезни?

– Она у Александра Игнатьевича.

– Личные бумаги?

– Тоже у него.

– Ну что ж, пойду к нему.

Глаза Арцеуловой на секунду превратились в два черненьких отверстия-дула.

– К нему в спецкорпус?

– Зачем? В кабинет.

– Ну да. Он наверняка у себя.

В кабинете его не было. Вечером он не пришел и не позвонил.

С утра в свой «библиотечный» день она стирала, гладила, раскладывала голубые таблетки «антимоля» по антресолям, в платяном шкафу, в старом сундуке.

Телефон молчал.

Завалилась на диван, взяла номер нового прогрессивного журнала. Если бы еще три года назад ей сказали, что на обложке журнала она увидит орден Ленина с черной дырой вместо знакомого профиля, она бы… Да бог его знает, что сказала бы и что подумала. За пять лет вся и все вокруг изменились решительно. Изменились и продолжали меняться, не приобретя ни формы, ни отчетливости очертаний. В этом промежуточном состоянии материи пребывала и она. Один день думалось одно, другой – другое. То поддерживала чьи-то идеи и высказывания, то осуждала их. Она перелистала журнал. «Чернуха» – на языке Натальи. Будто соревнования, кто хлеще, кто страшнее, кто беспощаднее. Время собирать камни, и время разбрасывать. Сейчас – разбрасывать. А собирать когда? Кажется, никогда! Вот и о них, о таких, как Арцеулова, жуткий рассказ о принудительном лечении. Догадывалась? Сидя в своей лаборатории, знала? Знать – не знала, а догадывалась… Что-то мелькало, какие-то тени, откуда-то сквозило ледяным, но старалась не думать, не видеть, не слышать. Да и мучительная жизнь с Кольчецом не оставляла ни на что сил. Ощущение, что поместили под стеклянный колпак и выкачали воздух. Эти перепады от бурного веселья до тяжкого, невыносимого мрака, топором повисающего в доме, изводили, раздергивали, уничтожали. На это ушли годы. Не оставляло ощущение, что в квартире, где-то под ванной, в трубах канализации, а может, в каком-то потаенном пятом углу, поселилось влажное, бесцветное, скользкое существо, то сжимающееся до размеров таракана, то растекающееся невидимо повсюду. Не вспоминать, не вспоминать!

А вот, как полагается, перепечатка из иностранного источника. Рассказ из жизни негров Дагомеи. Очень интересно.

«Проснувшийся» покойник не обязательно должен снова умирать после завершения сеанса воскрешения. Специальными приемами он может быть оставлен на некоторой ступени сознания и, исполняя простейшие жизненные функции, может действовать как робот, подчиняясь воле другого человека»…

Мистическая чепуха.

«Страх местных жителей… гарантирующий исключение похищения умершего… психофизического типа… искажение энергоинформационной сущности (души)…

Больные клиники Эвена Камерона… компенсация… спецслужбы (ну, конечно!)… «Артишок»…»

«Это то, от чего бежал Леня. Не вспоминать!» – Закрыла журнал.

«Зачем он приходил к больному с условной фамилией Егоров? Что за новые датчики? Зачем ему понадобилась история болезни?» Вспомнился смешной сон с Лениным и вдруг фраза: «Мы пойдем другим путем».

«Мы пойдем другим путем», – повторяла она, принимая душ, одеваясь.

Позвонила из проходной по внутреннему. Все правильно. «Александр Игнатьевич в Ленинграде, – ответили ей, – вернется послезавтра».

Снова к четвертому корпусу. Все как вчера, даже директорская машина выехала из гаража, и она опять уступила ей дорогу.

Но вот Арцеуловой не было, а историю болезни положено возвращать в тот же день. Все же осталось в ней что-то от прежней притягательности, потому что тридцатилетний Шаров откликнулся на просьбу только взглянуть «историю» с полным пониманием.

Он вывел ее на лестничную площадку.

– Вы глянете, а я пока покурю, – сказал он, протягивая ей книжку под названием Егоров. Все это она знает наизусть, а вот это… нет. Прогноз. Прогноз стал другим, и появился некроз мозжечка. А прежней странички нет…

Стараясь скрыть волнение, растерянность, она перелистала последние страницы снова. Одна исчезла определенно. Но ведь она помнит ее. Наверху все то же самое: ее подпись, подпись завотделением Арцеуловой, подпись Саши, лечащего врача, а внизу другое, датированное вчерашним числом, за подписью Саши и Арцеуловой.

– Ирина Федоровна, – повернулся от распахнутого окна Шаров (вспомнила – приходил у нее практику лет двадцать назад, толковый малый), – судя по появлению ночного дозора в лице Казимиры в сопровождении неизвестного сержанта внутренних войск, начинается ежедневное перемещение «историй» по отделениям и лабораториям. Не будем нарушать?

– Конечно не будем. Спасибо. – Она протянула ему толстую белую книжку.

– Завидую вам черной завистью и падаю к ножкам. «Клиническую психиатрию» Коплана и Хопса привезите, а? Это ведь дороже всяких колготок, «шарпов» и прочей ерунды.

– Я привезу. Но не в подарок, а на длительное пользование.

Хлопнула дверь лифта на втором этаже.

– На ксерокс?

– Ваше право.

– Падаю к ножкам.

«Сегодня или никогда».

* * *

«Сегодня, и больше никогда, сегодня, и больше никогда…» – прокручивалось неотвязно. Пустынная Кропоткинская. Редкие витрины за отсутствием товаров украшены картонными психоделическими фигурами, елочным «дождем».

Еще год назад все-таки возвышались пирамиды тошнотворных консервов, что дальше?

В сумке лежит бутерброд с маслом, масло добыто ценой двухчасового стояния в «Гастрономе» Дома на набережной. Чай пока еще есть, кофе, как ни странно, тоже.

Шопенгауэр считал, что в старости надо желать не счастья, а отсутствия несчастья. Что ждет эту несчастную страну? Что ждет всех нас?

Двадцать восьмого марта на улицы вывели войска, в подворотнях стояли бэтээры. Великое противостояние. Одни «радетели» вызвали народ на улицу митинговать, другие – омоновцев, солдат и милицию. Достаточно было малой искры, – пьяной драки, тычка в грудь, чтобы залить кровью одну шестую. «Кипучая, могучая, никем не победимая» замерла в обреченном ожидании. На Маяковской какие-то анархонудисты разгуливали голяком, на Манежной покачивались на палках плакаты «Коммунисты всех стран, соединяйтесь и убирайтесь», «Выходя из окопов, не забудьте выйти из парламента».

Горело американское посольство. В тот день она позвала друзей на годовщину смерти Антона. Гости ушли задолго до двенадцати. С сумерками ангел накрыл крылами голодный город и разошлись по домам демократы, коммунисты, анархисты, сталинисты, члены «Союза» и члены «Щита».

Тихо урча, разъехались бэтээры, которым был отдан приказ: на улицах города не останавливаться, что бы ни случилось. Подразумевались безумцы, ныряющие с тротуара под колеса и гусеницы.

Великое противостояние не разрешилось, и снова бастовали шахтеры, жгли и резали в Карабахе, умирали от холода новорожденные и старики в Осетии.

Беженцам аккуратные строгие волонтеры из Германии раздавали толково собранные посылки, «мерседесы» со знаком фирмы «Каритас» мелькали на улицах, на Рижском рынке торговали колбасой и шоколадом из посылок.

Хватит, хватит! Розанов говорил, что в такие времена единственное спасение – частная жизнь. Вот и газета так называется. Интересно, что такое сейчас «частная жизнь»?