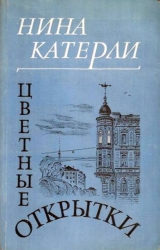

Текст книги "Цветные открытки"

Автор книги: Нина Катерли

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)

13 июня.

Перечитала вчерашнюю запись. Какая противная старуха, ханжа! И эгоистка! Сидит в чистой красивой комнате и жалеет себя.

20 июня.

Уже в одиннадцатом часу перед самым сном вышла пройтись. Было прохладно, под ногами – тополиный пух. Вся улица белая. Шла и думала, что старость не такая уж страшная вещь. Конечно, сил все меньше, на рожу свою в зеркало смотреть противно, зато есть и кое-какие преимущества.

«Старый что малый» – правильная поговорка, но ее вовсе не следует понимать так, что дети – дураки, а старики выжили из ума. Просто в старости возвращается многое, что было в детстве, а потом куда-то делось. Например, радость, что выпал первый снег или скворцы прилетели и обживают скворечник. Что видела белку. Что кормила большую грозную собаку и не боялась. А еще – что с тобой долго разговаривали взрослые, слушали внимательно, с интересом, а не из вежливости… В старости приходит детская свобода, даже безответственность, ведь от тебя больше ничто почти не зависит, ничего не надо добиваться, тщиться доказывать. Не надо вечно заботиться о будущем, оно ведь теперь такое маленькое, да и есть ли вообще! Считается, что старики живут прошлым. Неправда это, мы живем настоящим. Как дети. А жизнь сложилась, как сложилась, изменить уже ничего нельзя. И хорошо. Если, конечно, у тебя чистая совесть и есть хоть немного мужества.

Чем-то старость похожа на каникулы в школе: отметки за полугодие выведены и поставлены в табель, за тройку по арифметике отец уже отругал, но теперь-то все уже позади – и его нотация, и твоя зареванная физиономия. А впереди – зимние каникулы! Короткие, конечно, но, может быть, в этом и главная прелесть, что короткие?

8 августа.

Расхворалась, старая песочница! Всех перепугала, переполошила. Чуть не месяц продержали в постели. Бедные Андрей с Наташей всю первую неделю дежурили около меня по очереди, а я уже через три дня почувствовала, что выкарабкалась, лежала и барствовала. Теперь уже встаю, двигаюсь потихоньку, сегодня даже ходила гулять.

Позавчера меня навестила Танечка, Андрюшина дочь. Меня удивляет, что Андрей, говоря о ней, всегда называет ее падчерицей, как-то это, по-моему… нехорошо. Ведь ей семнадцать лет, и пять из них прожиты вместе с Андреем, это почти треть ее жизни. Достаточно, кажется, чтобы привыкнуть, полюбить ее, как родную. И она тоже зовет его по имени-отчеству. Странно это. Пробовала как-то в разговоре с ним коснуться этого вопроса. Он сперва нахмурился, а потом сказал, что не видит никаких поводов для волнений, отношения в семье нормальные, а кто как кого зовет – не имеет значения. Ему виднее..

А мне Танюшу жалко. Какая-то она тихая, замкнутая и уж очень худенькая, прямо как веточка. Угостила ее чаем, посмотрели вместе телевизор. Она сейчас сдает вступительные экзамены в университет, два уже сдала и оба – на пятерки. Когда уходила, вдруг сказала: «Бабушка, а можно я к вам после того экзамена опять приду? Я хотела с вами поговорить об одной вещи. Только родители пускай не знают». Конечно, я разрешила, но теперь все беспокоюсь, что там у нее случилось. Раньше ведь она ко мне одна никогда не приезжала. Андрею, разумеется, я ничего не сказала, но сегодня по телефону спросила, как там дела у Танюшки. Он очень бодро ответил, что все в порядке, занимается.

17 августа.

Только что от меня ушла Танюшка. Проговорили весь вечер, я разволновалась, пришлось даже капать корвалол. Вот вам и «нормальные отношения»! Она решила, после того как поступит, проситься в общежитие или снимать угол. Ей кажется, что родители ее не понимают. «Они считают, – говорит она, – что если я не грублю и слушаюсь, если готовлюсь к экзаменам и получаю пятерки, значит, все хорошо. А что я давно уже не говорю с ними ни о чем серьезном, ничего про себя не рассказываю, им безразлично. А мне обидно, не хочу жить с людьми, которые ко мне формально относятся». – «Как это – формально?» – спрашиваю. «А так, что лишь бы со мной хлопот не было. По физике помочь – это пожалуйста, а что у меня на душе, никому не интересно». – «А почему ты не говоришь с ними о серьезном?» – «Раньше я рассказывала. Как, например, поспорила с Людкой, это моя подруга, а мама еще не дослушала, но сразу судит. Сразу – кто прав, кто не прав и кто на кого плохо влияет. Вообще мне не нравится, что они всегда судят». – «Как так – судят? Кого?» – «Да всех! Своих знакомых, которые неправильно живут. Начальников с работы. Мою Людку. Даже теледикторшу, что причесана плохо. И еще: для чего они по сто раз повторяют одно и то же? Сижу, учу. Мама: «Занимайся как следует. Сейчас для тебя это – самое главное». Я же и так занимаюсь! И почем она знает, что для меня самое главное?»

«А что для тебя самое главное?» Задумалась. Потом говорит: «Наверное, чтобы меня понимали. И самой чтобы знать, кто – какой, кому можно доверять, как разобраться, когда говорят правду, а когда врут… Вам смешно?»– «Ни капли, – говорю, – мне такие вещи тоже интересны». – «А они считают, что это все пустая болтовня. Надо, мол, заниматься делом, тогда не останется времени на самокопание. Вообще они никогда слова не скажут попросту, как друзья. Вот как вы или Людка. А всегда – как родители, которые должны меня воспитывать. Я же не дура, вижу: это – чтобы вечером не шла к Люде, а сидела дома, а это – чтобы достойно вела себя с мальчиками. И хоть бы что интересное сказали. Надоело!»

Что ей ответить? Я честно сказала, что к разговору совершенно не готова, она коснулась слишком серьезных вещей, мне надо подумать. По-моему, ей это даже понравилось, ушла повеселевшая, обещала завтра позвонить. Завтра последний экзамен – физика.

18 августа.

Сейчас Таня сдает экзамен. Сижу у телефона и думаю о вчерашнем разговоре. Что ей сказать? Как объяснить, что родителям часто так же трудно понять своих детей, как детям – родителей. Что когда говорят банальности, это часто от беспомощности, от невозможности найти общий язык. А то, что все мы часто «судим» других… Но ведь и Таня сама тоже «судит». «Судит» родителей, причем беспощадно. Матери и отцы почему-то всегда забывают, что дети видят их со стороны. «Родителей надо уважать». Разделение труда: «Мы тебя родили и кормим, ты нас уважаешь». Но ведь сами-то мы его, своего ребенка, не уважаем! Иначе зачем глушим прописными истинами! Или просто врем. В «педагогических целях».

Когда Андрей был маленьким, я вот так же «делала из него человека». Может, это я и сломала ему характер… Печально… Что я скажу Тане? Страшно мне за нее. И за сына тоже. Ведь если она уйдет из дому, Андрей будет казнить тебя – неродной отец. И обывателям радость. Как с ней говорить? Что советовать? Ясно одно: никаких «педагогических соображений», никаких скидок на возраст.

20 августа.

Не было времени писать, все какие-то дела. Набралось много хлопот по дому, потом вдруг дали Агату Кристи, читала даже ночью, не могла оторваться.

Часто приходит Танюшка. Студентка! У нас с ней, как она выражается, «тайный роман». Почему-то не хочет, чтобы родители знали. Может быть, боится, что мать станет ревновать? Я-то так не думаю. Наташа – разумный человек.

Обсуждаем все на свете, Таня со мной, кажется, откровенна. Занимаемся и «самокопанием». Не понимаю, что в этом плохого? Почему уборка квартиры – дело, а наведение порядка в собственной душе – пустая блажь? Но могу похвастаться, что в результате наших собеседований идея уйти из дома снята, что называется, с повестки дня. Зато зимой, во время каникул, мы решили поехать в пансионат на Клязьму, я там жила в прошлом году. Путевки я возьму заранее.

Я рада, что у Андрея такая дочь, прямая, думающая, тонкая.

25 августа.

Ездили с Таней в Измайловский парк… Лето кончается, а там еще цветут незабудки. Мы с Танюшкой нарвали букет.

Кормили печеньем белку, сама к нам прибежала и безо всякого стеснения ела с ладони. У нас в Москве животные не боятся людей. Таня утверждает, будто в Ясеневе по улицам несколько дней бегала лиса. А я вдруг вспомнила: когда я года три назад путешествовала по Волге, меня удивило, что в разных городах уличные собаки и кошки ведут себя совершенно по-разному. Помнится, в Саратове стоило позвать, как сразу доверчиво и радостно подбегали, в другом городе не обращали никакого внимания, а было, что опрометью кидались прочь.

После прогулки вернулись ко мне. Я поставила чайник, а Таня отправилась в наш «универсамчик» за тортом. Собирался дождь, я заставила ее надеть мой белый плащ, он ей оказался впору. Она посмотрелась в зеркало и заявила, что мы похожи. Глаза, говорит, одинаковые. И фигура. Это у меня-то фигура!

Я смотрела в окно, как Таня переходит улицу. Она шагала так широко, свободно, стремительно, прямо летела, размахивая своей красной сумочкой.

Потом мы пили чай, а после чая она сразу убежала к Люде – та плохо себя чувствует, лежит. Я Танюшке дала с собой кусок торта.

О Люде мы говорили сегодня целый день. Таня хочет, чтобы я ее посмотрела. Но я ведь хирург, а не ревматолог. А показать ее кому-то, конечно, надо. В сентябре вернется из отпуска Нина Шустова, позвоню, попрошу посмотреть. Чем черт не шутит, вдруг это не ревмокардит? Ведь бывают ошибки. Если бы выяснилось, что тут, допустим, тонзилогенная кардиопатия, после удаления миндалин все пришло бы в норму. Нина разберется, она прекрасный диагност и вообще молодец. Совсем девочкой пришла к нам в клинику, и вот завотделением, кандидат. В нашу клинику… Десять лет я на пенсии, а все не верится, что навсегда. До сих пор скучаю. По товарищам – по Владлену, по Нине. Правда, с ними я вижусь, и довольно часто. Но больше всего, пожалуй, скучаю все-таки по больным. Казалось бы, сколько их было, тысячи. А вот, многих помню. Вспоминается лицо: входишь в палату дня уже через два-три после операции, а он живой, осмысленный, говорит… И такой восторг при этом чувствуешь, так благодарна ему! Что-то очень похожее испытывала, когда Андрей в первый раз улыбнулся. Счастливые мы люди, врачи.

А Люде непременно надо помочь. Мне правится, что ни Таня, ни, видимо, сама Люда нисколько не сомневаются, что будет все в порядке, обсуждают, как Люда на будущий год поступит в университет, тоже на биофак, как Танюшка.

Вечером звонил Андрей. На работе все то же, а дома неприятность: у машины полетела какая-то коробка, и теперь он ее нигде не может достать. По-моему, он просто устал, а отпуск только в октябре, как дотянет? Жалко его, и еще мне неловко, что скрываю свою дружбу с Таней. Не привыкла я врать, так и не научилась. И, главное, уверена – он был бы только рад. Но Тане нравятся тайны, просит пока не говорить, и я молчу. Ребенок она еще.

28 августа.

Сегодня из дому не выходила – слабость, кружится голова. День за окном грустный, робкий, нет-нет да закрапает дождь. Видно, лето кончилось. С утра настроение было паршивое, а сейчас отпустило. Лежала, читала Тютчева. В комнате уютно, на пианино в вазочке незабудки – совсем свежие, яркие.

Только что звонила Таня, она у Люды. Спросила ее: «Что вы делаете?» Отвечает: «Разговариваем». Я сразу поняла: о чем-то важном.

Тане очень повезло, что у нее есть настоящий друг, что это всерьез. В ее возрасте нельзя быть одной, не справиться с жизнью – столько на тебя обрушивается мыслей, чувств, вопросов, а от взрослых помощи ждать бесполезно – у них свой мир, свой «экран».

Хорошая у меня внучка, чем больше узнаю ее, тем она мне больше нравится. Вот хотя бы ее отношение к Людиной болезни – не шарахается он чужого несчастья, да и неправильно тут говорить – «чужого». На мой взгляд, сострадание – одно из самых высоких чувств, а в Танюшкином возрасте каждый так переполнен собой, что слышать и понимать других иногда просто не в состоянии. Наверное, это естественно. Я обращала внимание, что маленькие дети жалеют птиц, котят, а потом это вдруг куда-то исчезает, а взамен – эгоизм, иногда даже жестокость. Обычно с годами это проходит, но ведь может случиться, что детские доброта и открытость так больше и не вернутся, потонут в житейской суете, в сиюминутных заботах. Душа отсыхает. С Таней этого случиться не может, я уверена. Она и сейчас не сосредоточена на себе, с ней интересно. Недавно рассказала мне, как у них с ребятами был спор: нужно ли быть добрым? Кто-то сказал, что не нужно, в современном мире, дескать, гораздо ценнее другие качества: энергия, ум, быстрая реакция. А доброта – атавизм. Другие говорили: «Нет! Добрым быть нужно: если ты никого не пожалеешь, то и тебя не пожалеют и не помогут».

Я спросила Таню: «Ну, а ты что сказала?» Отвечает: «Ничего. Я такие задачи с ходу решать не умею. Но, по-моему, тут вопрос поставлен глупо. Как это – надо ли быть добрым? Все равно что – надо ли быть красивым?»

Потом она еще сказала, что из-за этого спора обиделась на родителей: «Я их спросила: а как они считают? Мама улыбнулась, говорит: «Как в твоем возрасте обожают решать мировые проблемы!» А Андрей Николаевич вообще сказал, что он считает: лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным».

Я промолчала, хотя вообще-то Танюшкин рассказ меня удивил. Даже возмутил. Откуда такое высокомерие?! Очень мне хотелось позвонить Андрею и «выдать», но я ведь должна хранить тайну. А между тем он не прав, и не только по форме, но и по существу. Есть вопросы, которые человек хочет, имеет право решать сам, независимо от того, что они уже решены задолго до него. Ничего странного, а тем более смешного тут нет. Это нормально, так и должно быть. По себе знаю: одни и те же «задачи» такого рода я для себя решала в течение моей жизни по многу раз. И ответы не всегда были одинаковыми.

ВЕЧЕР. 11 часов.

Только что забегала Танюшка, легка на помине. «Мне показалось по телефону, что у вас голос грустный». Отправила ее домой на такси.

Все-таки сегодня был хороший день. А сейчас за окном совсем темно, небо расчистилось, и такие крупные, ясные звезды на нем.

5 сентября.

Сейчас ночь. На улице гроза, совсем летняя. Грохочет ливень, молнии исхлестывают небо.

Хорошо бы утро было ясным: мы с Татьяной договорились встретиться у входа в парк, у нее завтра лекции с двенадцати, успею показать ей свои любимые места.

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней…

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней.

Любовь к жизни – она ведь на самом-то деле и есть самая последняя наша любовь, которая «и блаженство и безнадежность».

…Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье…

Ну конечно же, это о черном небе, о тополиных ветках рядом с моим окном: сейчас я слышу, как они шумят, плещутся, сотрясаются от воды, которая рушится на них. И о лесной поляне в Овражках – мы с Андреем были там в начале лета. И о нашей дружбе с Танюшкой. А еще об этой комнате, где мне так уютно читать в кресле под торшером, о том, что завтра утром встану и пойду в Сокольники. А вечером обязательно позвонит Андрюша.

Дождь утихает. Молнии все реже и дальше. Скоро начнет светать».

Больше записей не было.

Яркий ровный свет заливал комнату. Мартынов осторожно положил тетрадь, встал, подошел к окну.

Падал снег. Плоские, медленные хлопья, похожие на блюдца, осторожно летели к земле. И – чего только не увидишь в Сокольниках – мимо старинного деревянного домика с резными наличниками неторопливо тащила телегу белая лошадь. Большая овчарка яростно щерилась на нее от подъезда девятиэтажного дома. На машины овчарка никакого внимания не обращала.

…Мать шла по тротуару. Она быстро приближалась, высоко держа непокрытую голову и по-девчоночьи размахивая в такт шагам сумочкой, которую сжимала в правой руке. Левая, как всегда, была глубоко засунута в карман. Легкие волосы растрепались над загоревшим за лето лбом. Плащ распахнулся. Она шла навстречу, никуда не сворачивая, широко и свободно шагала, глядя ему прямо в глаза, а небо было пронзительным и очень близким.

И блестели на деревьях совсем еще летние листья, только что омытые снегом.

Чудовище

Лучше уж пускай бы как раньше, – сказала тетя Геля и вытерла глаза.

– Как раньше?! Благодарю вас! Хорошенькое дело: «как раньше»! – так и задохнулась Анна Львовна. – Я всю жизнь живу в этой квартире и всю жизнь варю суп в комнате на плитке, почти не пользуюсь газом. И вынуждена была до последнего буквально времени ходить в баню, хотя у нас есть ванна. Я боялась лишний раз выйти в туалет, не говоря уж о том, что моя личная жизнь…

– Нет, лучше бы как раньше, – упрямо повторила тетя Геля, – на это я просто смотреть не могу.

Я-то лично к Чудовищу привыкла и не очень боялась его даже в детстве. Я родилась, когда оно уже поселилось в нашей квартире, и для меня не было ничего необычного в том, что в коридоре около ванной или в кухне можно встретить косматое существо с одним багровым глазом посреди лба, с длинным чешуйчатым хвостом… Да что там описывать – чудовище как чудовище, не чудовищнее других.

Говорят, еще до моего рождения наши жильцы обращались куда-то с заявлением, чтобы Чудовище отселили в другое место, чтобы даже предоставили ему отдельную квартиру. Но им отказали – мол, если все отдельные квартиры раздавать чудовищам, то куда же тогда селить многодетные семьи, мол, чудовищ много, а квартир мало, а наш случай – они так и сказали: «Ваш случай еще не самый тяжелый, – ни одного смертельного исхода или тяжкого телесного повреждения».

А то, что мужа Анны Львовны на целый месяц сделали алюминиевой кастрюлей, так это, оказывается, не тяжкое повреждение. Муж этот, говорят, как очухался после того, что в нем месяц варили борщи и тушили мясо, так сразу и ушел к другой, а Анна Львовна осталась одна и с тех пор не может простить Чудовищу, что оно разбило ей жизнь. Чудовище, правда, давало честное слово, что превратило мужа Анны Львовны в кастрюлю именно за то, что тот каждый вечер звонил из коридора по телефону своей даме и сюсюкал с ней, и он, дескать, все равно бы ушел, а так поневоле лишний месяц прожил дома, хоть и в виде кастрюли.

Не знаю, чем кончилась бы эта история, – Анна Львовна, говорят, грозилась подсунуть Чудовищу в миску перегоревшую электрическую лампочку, – но тут Чудовище надолго уехало в какую-то экспедицию с музеем этнографии и антропологии, где служило экспонатом.

Потом история с мужем Анны Львовны как-то забылась, но у Чудовища с возрастом стал портиться характер, и оно жильцам буквально прохода не давало.

То приходишь в ванную комнату, а в раковине и в ванне полно лягушек и тритонов; то вдруг все холодильники начинают противно завывать и греться и в них закипает молоко и печется мясо; то у несчастной Анны Львовны на носу вскакивает невероятных размеров прыщ и каждый день меняет окраску: сегодня он синий, завтра – лиловый, а послезавтра – ядовито-зеленый.

Надо сказать, что с тетей Гелей у Чудовища были какие-то более ровные отношения. Найдет она у себя в буфете вместо хлеба черепаху – и радуется: «Смотрите, рептилия! Я ее сейчас отнесу в детский сад, в живой уголок!»

Меня в детстве, как я сейчас понимаю, Чудовище просто терпеть не могло, так я его раздражала. И тем, что с топотом бегала взад-вперед по коридору, и что громко смеялась, и в комнату к нему любила заглядывать. Поэтому Чудовище вечно устраивало мне ангины. Не очень тяжелые, но такие, что и не посмеешься – голоса нет, и не побегаешь – укладывают в постель.

Когда я выросла, Чудовище одно время очень мне вредило: стоило позвонить по телефону какому-нибудь знакомому, как оно всегда успевало раньше всех схватить трубку и прошипеть: «Нету. Ушла на свидание к другому».

Сейчас я живу одна. Родителей уже нет, семьи не получилось, тетя Геля, соседка, опекает меня, как может, а Чудовище… Во всяком случае, изводить меня оно перестало. Ну, конечно, стоит мне поздно вернуться из театра или из гостей – тут уж обязательно или споткнусь в коридоре о кота, которого у нас никогда не бывало, или новое платье разорву о колючую проволоку. Но это так, мелочи. А в последнее время и того нет, в последнее время с Чудовищем что-то творится, не узнать его: глаз из красного сделался каким-то грязно-рыжим, шерсть поседела, – одним словом, стареет наше Чудовище. На службу оно теперь не ходит, сидит целыми днями у себя в комнате и то шипит, то вздыхает. И вот сегодня тетя Геля как раз сказала, что лучше бы уж все оставалось по-старому, а то у нее душа болит смотреть на Чудовище и сил больше нет подметать за ним чешую.

– Что касается этой мерзкой чешуи, – заявила Анна Львовна, – то тут я с вами, Ангелина Николаевна, целиком и полностью согласна: это безобразие! Надо заставить его дежурить лишнюю неделю, никто не обязан убирать за ним грязь!

Тут разговор прекратился, потому что дверь Чудовищевой комнаты громко заскрипела, а через минуту и оно само появилось на кухне.

– Моете мне кости? – спросило Чудовище, и глаз его слегка порозовел. – Ну-ну… А вот я сейчас вас всех простужу! Такого холоду наделаю!

И Чудовище принялось дуть, отчего щеки его сразу посинели, а голова мелко затряслась.

– Ф-ф-у-у! – дуло Чудовище, и вдруг я заметила, что тетя Геля дрожит и припрыгивает на одном месте, постукивая ногой об ногу и потирая нос, будто он у нее отморожен.

– Хо-о-лодно! Хо-о-лодно! – жалобно тянула тетя Геля и зачем-то подмигивала мне. – Ты что стоишь? – вдруг закричала она. – Двигайся! Двигайся! Не то – верная пневмония! Руки на пояс! Приседай!

Мне было не то что не холодно, а даже довольно жарко, тем более что дело происходило на кухне, где были зажжены все конфорки. Но тетя Геля так подмигивала и кричала, что я уперла руки в бока и начала приседать.

– Ага! Ага! – обрадовалось Чудовище. – То-т-то же! Попляшете теперь у меня!

Не успела я опомниться, как тетя Геля схватила меня за руку и стала вскидывать ноги в каком-то дикарском танце. Я топталась рядом.

– Сумасшедший дом! – гневно заявила Анна Львовна и вышла из кухни.

Чудовище испуганно посмотрело ей вслед, потом перевело взгляд на пляшущую тетю Гелю и тихим голосом спросило:

– Почему она не пляшет? Почему она ушла?

– Она око-че-не-ла! – задыхаясь, выкрикнула тетя Геля, продолжая танец. – Понимаете меня?

Но Чудовище уже забыло, о чем спрашивало. Везя хвост и оставляя на полу след чешуи, оно подошло к своему холодильнику и открыло дверцу.

– Где же кость? – растерянно сказало Чудовище. – Ведь я помню. Вчера была здесь, я купило ее в гастрономе..

– Ваша кость? Так вот же она, вы утром сварили из нее бульон, помните? – притоптывая, тетя Геля протягивала Чудовищу свою белую кастрюлю с супом.

– Разве? Хм… – Чудовище недоуменно уставилось в кастрюлю: – У меня не было такой миски.

– Ваша, ваша мисочка, я ее немножко почистила – вот и все.

– А-а-а! – загремело Чудовище. – Так вы посмели трогать мою миску?! Я запрещаю! За это… За это вы обе… Окаменеть сейчас на тридцать пять минут!

Тетя Геля тут же застыла, как в детской игре в «замри», а у меня как назло зачесался нос, и я подняла было руку, но тетя Геля вдруг незаметно, но очень больно ущипнула меня за бок, и я замерла тоже.

Чудовище окинуло нас победным взглядом, потом выхватило из тети Гелиной кастрюли вареную курицу и сжевало ее целиком.

– Прре-кррасная кость! – проурчало Чудовище, облизнулось и сжалилось над нами.

– Можете идти, – разрешило оно и важно удалилось из кухни, прихлебывая суп через край кастрюли.

– Зачем вы отдали ему весь свой обед? – спросила я, когда дверь за Чудовищем закрылась. – И где его кость, в самом деле?

– Да не было у него никаких костей, – махнула рукой тетя Геля, – оно и в магазин-то уже неделю не ходило.

– Так чего же оно ищет?

– А кто его знает! Может, забыло. А может, просто так, хочет показать, что все в порядке. А у самого – денег ни копейки, голодное сидит.

– А пенсия?

– Какая там у него пенсия? Оно же – экспонат, его… списали. – Тетя Геля понизила голос. – Его как бы нету. Я вот за комнату теперь боюсь, не выселили бы его. Ты только, смотри, Анне Львовне ничего не говори.

– Не скажу, – сказала я тоже шепотом.

Кости и фарш мы с тетей Гелей покупали теперь по очереди в домовой кухне и клали Чудовищу в холодильник. Как-то тетя Геля положила туда еще два яблока и пакет с кефиром.

– Что это – все мясо да мясо! Так и желудок можно испортить, – сказала она. – Я хотела ему кефир в бутылке взять, так оно ведь целиком все глотает, лучше уж пакет.

– Яблоки точно выкинет, – сказала я.

– Посмотрим. Может, не сообразит, оно последнее время видеть плохо стало, – тут тетя Геля оглянулась на дверь, в кухню входила Анна Львовна.

– Смотрю я на вас обеих, – заявила Анна Львовна, – и, право же, становится смешно. Вся эта ваша тайная благотворительность – думаете, не вижу? Все это притворство, одним словом – спектакль! И, главное, ради кого! Был бы человек, а то… нечисть какая-то.

– Неужели вам не жалко, оно же старое, – сказала я.

– Жалость, милая моя, не то чувство, которым можно хвастать, жалость унижает. А уж в данном случае, – она поставила кофейник на плиту, – в данном случае говорить вообще не о чем. Еще пока оно приносило какую-то пользу в своей… кунсткамере, можно было терпеть, а сейчас… Животное должно жить в лесу.

Чудовище вошло в кухню так тихо, что мы даже не заметили. Оно стояло в дверях, и глаз его багровел, как когда-то в далекой молодости…

– Так… значит – животное… – медленно произнесло Чудовище и опустилось на табуретку. – Сейчас я вам покажу.

Оно тяжело и прерывисто дышало, редкая седая шерсть на его голове и шее поднялась дыбом.

– Сейчас… у вас подкосятся… ноги… да! Ноги! И вы все… упадете… на пол, а потом… Раз! Два! Три! На пол!

Мы с тетей Гелей грохнулись одновременно. Анна Львовна продолжала стоять, прислонившись к краю плиты, и усмехалась, глядя Чудовищу прямо в глаз.

– А ты? – спросило Чудовище. – Тебя не касается? Почему не падаешь?

– А с какой это стати я должна падать, скажите на милость? – ощерилась Анна Львовна.

– Так я же тебя заколдовало.

– Ой, уморил, – Анна Львовна подошла к Чудовищу вплотную. – Колдун нашелся! Да ты только и можешь, что мусорить чешуей да подъедать чужие подачки! Тебя скоро в утиль сдадут, рухлядь такую! Ты никто! Ты – списан!

– Спи-сан? – шепотом повторило Чудовище. – Это кто списан? Я списано? Неправда! Неправда! Я все могу! Посмотри на них, они упали, упали!

– Ха-ха-ха! – заливалась Анна Львовна. – Да они притворяются. Из жалости – понятно? А ты – списан! Я сама была в музее и видела акт.

– Нет! – Чудовище вскочило с табуретки и заметалось от двери к плите, колотя по полу совсем уже облезлым хвостом. – Я тебе сейчас покажу. Я превращу тебя в крысу! В крысу!

– Ха-ха-ха! – только и ответила Анна Львовна и вдруг изо всех сил каблуком наступила Чудовищу на хвост.

Чудовище закричало. Крупные слезы одна за другой покатились из глаза, ставшего сразу бледно-голубым и тусклым. Мы с тетей Гелей вскочили с полу.

– Как вам не стыдно! Пустите его! Пожилой человек, а такая жестокость!

– В крысу! В крысу! – шипело Чудовище, не помня себя, и тыкало Анну Львовну в плечо темным скрюченным пальцем. – Раз! Два! Три! …

– Ха-ха-ха! – веселилась Анна Львовна.

И тут закричали мы с тетей Гелей:

– Крыса! Крыса! – кричали мы. – Подлая крыса! Гадина! Раз! Два! Три!

И вдруг не стало Анны Львовны.

Только что она хохотала нам в лицо, двигала плечами в белой блузке, и – нету. Совсем нету, будто и не было никогда.

В кухне стало тихо. Что-то живое ударилось об мою ногу и сразу отскочило к стене. Я завизжала и полезла на табуретку.

Большая серая крыса пересекла кухню и юркнула под стол Анны Львовны. Чудовище тихо всхлипывало, отвернувшись к стене.

– Вот видите, – сказала тетя Геля, – все у вас получилось. Не надо плакать. Пойдемте есть суп.

– Это у вас получилось, а я… я ведь и правда списано. Есть акт.

– Да какое нам дело до акта, – тетя Геля осторожно гладила Чудовище по шерсти, – не бойтесь вы никого. А если вас кто-нибудь тронет, я напущу на него… муравьев.

– И я напущу! – сказала я. – Ладно?

Чудовище не ответило. Привалившись к стене, оно дремало, закрыв глаз и обмотав ноги тонким голым хвостом.