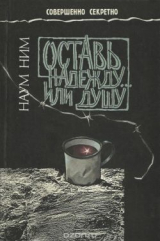

Текст книги "Оставь надежду... или душу"

Автор книги: Наум Ним

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)

– Эй, сосед, – окликнул Слепухин мужика, что в запарке оправлял ближнюю шконку (вроде Игнат? нет, не вспомнить точно, как его зовут…), – ты мою тюху принеси, пожалуйста… а завтрак – себе бери… Лады?

– Спасибо, – обрадовался Игнат (или не Игнат?).

Слепухин кивнул приветственно семейнику и, закурив, улегся поверх одеяла. Подумаешь, черпачок размазни… Давали бы хоть сахар положняковый – тогда жалко, а так – сунут в шлюмке полусладкую водицу, мол, вот вам сахар ваш… Тюха будет – и ладно… Обходится ведь Квадрат как-то, значит, и он перебьется… А что, если Квадрату шнырь в баночке его баланду носит? Вполне может быть…

– Ты как с утра любишь: чифирек или просто чайку с перекусом? – Квадрат выполз из-под одеяла.

– Чифирек – это хорошо, – чуть нараспев протянул Слепухин. – И чаек с перекусом тоже хорошо.

Квадрат ухмыльнулся, почесываясь и размышляя.

– Тогда так: чифирек, перекус, если успеем, а чаек – по боку, – и пошел неторопливо справлять утренние надобности.

Примчавшийся шнырь заправлял уже Квадратову шконку и, управившись, понесся по проходу с чаплаком. Слепухин подтрунивал ласково над собой и своей минутной паникой, но и красовался перед собой же умением ни на капельку не выплеснуть такую вот панику…

Когда гагакнула балда на работу, они только-только запустили кружечку с чифирным варевом по маленькому своему семейкиному кругу.

Бугор Квадрата и бугор Слепухина терпеливо ждали, не выводя бригады, и полсотни человек радовались нескольким лишним минутам в тепле: на эти же самые минуты позже начнут они обмерзать и, может быть, этих вот минуточек как раз и хватит, чтобы, не обмерзнув вконец, укрыться где-нибудь на промзоне.

Всю эту маяту Слепухин чувствовал на расстоянии – это ведь была его вчерашняя еще маята, и вчера только Слепухин топотался так же у дверей, и терлись плечами бригадники, тормозя сколько можно выход, и раздувался в тусовке этой ослепляющий жар внутри, готовый плеснуть яростью на любой царапнувший пустяк…

В общем, не испытывал Слепухин ни малейшей неловкости по причине того, что вся бригада его дожидается – бригаде в радость, а козел-бугор пусть помается…

И все-таки, пришлось поторопиться: хлеб – уже не успеть, и Слепухин завернул доставленную Игнатом – не-Игнатом тюху; Квадрат протянул ему пачку сигарет и увернутый в фольгу обломок от плиты чая на запарку – это за пазуху; хорошо, что сапоги здесь же, под шконкой, а не у дверей в общей куче; фофан… готово…

– У тебя есть, где в рабочее перебарахляться?

– Есть.

– А то можешь со мной…

– Да нет… есть у меня.

Бригады двинулись, и Слепухин, выждав, чтобы не тереться особо своей чистой телогрейкой между измызганными, выскочил следом. С нерастраченным остервенением морозный воздух царапнул лицо, полез за шиворот фофана, изловчился прорваться к груди. Слепухин уширил шаг – у распахнутой калитки из жилой зоны под замерзающими на лету и потому недейственными матюгальными угрозами подравнивалась в пятерки бригада. Слепухин занял свое место в первой пятерке, когда порубленная на ломтики бригад серая колонна отползла уже от ограды жилой зоны метров на пятьдесят.

– Бригада 26, 23 человека, – пискнул бугор.

– Пошла первая… пошла вторая… куда прешь, пидер?.. назад все… назад… мать… занюханные… Пошла первая…

Взвывнула тоненько труба, звякнул в тарелку барабанщик, и трое качаемых ветром музыкантов, сообразив, что развод еще продолжается, быстро подладились заново и погнали по кругу одну и ту же музыкальную фразу: «Все выше – и выше – и выше – брум-блюм – стремим мы – в полет – наших птиц, – вопреки желанию застучало в голове, и опять: – Все выше – и выше – и выше…» – не заслониться от медной кувалды… тарелками бы этими да по головам псовым и под ту же трубу… «Всевыше-ивыше…» – представилось, что всю жизнь свою ускользает Слепухин от матюков сзади к новым матюкам впереди и всегда убеждают его при этом медные трубы, что на самом-то деле «стремитон-вполет-нашихптиц» … вот, значит, какие медные трубы упомянуты в приговорке, где огонь с водой…

Грымкнув вдогон уползшей бригаде «брум-блюм-стреми», оркестр захлебнулся, и можно было уже рассмотреть впереди на выходе из штабной зоны черную шевелящуюся массу. Ровный поток, подходя к запертым воротам, втискивался в остановившихся ранее, но по инерции продолжал напирать, и от напора этого набухал густой людской ком, расползаясь по сторонам, теряя четкую змеиную форму, превращаясь в копашащийсся грязный рой, совсем уже неуместный в нависающей отовсюду свежей белизне.

Незачем было выгадывать лишние минуты в тепле барака – ровно на них бригада Слепухина позже попадет в ворота промзоны и, значит, эти-то минуты и проморозится лишние, в отличие от выползших сразу по балде. Никогда не угадаешь тут, как лучше… Доведись Слепухину каким-либо чудом разом отомстить всем здешним псам – он бы не искручивал их узлами разными, а всего-то оставил на морозе и начислил им все свои промороженные минуты враз, скопом…

Вывалились наконец-то из приворотной будочки солдаты, прапор со счетной доской, козлы из нарядчиковой кодлы. Как они все только умещались там?.. Слепухину пришлось вместе со всеми податься назад, заскрипели ворота, и упиравший в них ветер дунул сквозным взвивом, пригибая головы зеков.

На этот раз желания караулящих ворота и проходящих через совпадали – дело шло быстро, и очередная бригада, мгновенно оформившись из колышного кома в ровненького толстенького червячка, скоренько переползала воротний проем и тут же рассыпалась в спором беге одиночных уже червячков, которые буквально исчезали из вида чуть ли не на открытом месте…

– Становись, 26-я, – бригадиру удалось-таки влезть в паузу замешкавшейся бригады, и Слепухин вместе с остальными мигом просочился сквозь шевелящуюся массу. – 26-я, 23, – тявкнул бугор прапору, и бригада пошла.

«Только бы не вернули», – загадал Слепухин, прислушиваясь.

– Третья… пошла четвертая… еще два да бугор… все на месте, ммм – пошла 26-я.

Слепухин свернул и, еле успевая шагом за своим же дыханием, запетлял между заваленными снегом холмами разного забытого до весны казенного добра.

Вот теперь-то Слепухин, можно сказать, полностью очнулся для проживания наступившего дня… и для выживания в нем. Он плотненько умещался уже в образе злобно-веселого волчары, в меру осторожного, чуточку ироничного, но в полный разворот – опасного и стремительного зверя… Ни с какой стороны эта звериная, им же придуманная роль не ущемляла его, не утесняла – все в самый раз… по росту…

Всякие вылезающие из этой шкуры сомнения, всякие рассуждения и рассусоливания, парализующие немедленные действия, которые, вообще-то, не были чужды Слепухину, сейчас были надежно упрятаны даже и с глухим кляпом. Конечно, в стремительной раскрутке, которая уже лихорадочно захватила его, не всегда удавалось правильно оценить ситуацию, уменьшалась ширина и глубина охвата и понимания, реагировать соответственно с ролью надо было сразу же, по первому промельку, но удивительная вещь – сама ситуация, сама реальность как бы перестраивалась задним числом под его, Слепухина, реакцию (этот непостижимый феномен Слепухин обнаруживал каждый раз, раскручивая наново прожитый день, в относительной безопасности вечернего расслабления, когда волчья шкура лежала наготове, рядом с телогрейкой, до смешного маленькая – как только умещался в ней рассудительный Слепухин со всеми своими предусмотрительными опасениями?..) – но сейчас и это знание повязано наглухо и запечатано тем же кляпом.

Если бы дни отсчитывали, как зеков, те же прапора, то сейчас бы Слепухин услышал: «День девятьсот тридцать четвертый, пошел…»

Сначала уладить с земляком… Не зря, вспоминая в перетаптывании у ворот все необходимое, Слепухин даже и не качнулся к самому желанному еще вчера: на день рождения к земляку он не пойдет, не пристало ему теперь хлебать чай на денюхе с очень сомнительными пассажирами. За самого Алешку можно и голову подставить – не подведет, но голову подставишь, а слова не вымолвишь: действительно ведь скользкое у него положение. Вроде мужиком живет, но получил вот местечко в специально для него придуманной мастерской, и сам опер все это приладил, чтобы Алекса пристроить. Попробуй объясни кому, что там да как, особенно если и сам не очень понимаешь…

…Алекс рассказывал, что вся непруха началась у него, когда он поддался на уговоры приятеля и поехал на заработки. Что-то у них там не сладилось и пошло у Алекса наперекосяк: ему бы в Москву обратно, а он уже к тому времени с бабой связался, дите на подходе в общем, тормознулся на юге. Руки у Алекса – на удивление и в конце концов пристроился он совсем неплохо: будочка у него была и там он ремонтировал всякий западный ширпотреб: часы, зажигалки, разные сони, грюндиги и прочие шарпы. Занесло к нему случаем борова из городских псов с необычным заказом: на маленькой блямбочке написать «такому-то и такому-то в знак благодарности», а блямбочку в видик приблямбнуть понезаметнее. За нестандартную услугу и оплата совсем нестандартная. А потом пошло: все тому же «такому-то» и прямо «в виде взятки», и все это в разную мелочевку вставлять. Алекс присобачился мелкую эту граверку прямо на деталях рисовать, одним словом – умелец, вроде тех, что на конском волосе рисуют кто Ленина, кто – черта лысого… Жил себе Алекс барином пока не допер, что все местные псы с его помощью поплавок себе на будущее забрасывают, а если что обвалится – так за эту помощь и Алексу с ними – соучастником. А тут как раз новая власть новой метлой зашуршала наводить порядок – Алексу уже и денег тех не надо, закрутился в переполохе и не удумает – как решить и что лучше сделать. В этой закрутке и дернула его нечистая разыскать того хрена, которому дары подписывал, а тот уже в Москву спланировал в высо-окий кабинет. Домогся до него Алекс и все – как на духу… Тот сучара сначала не верил, а потом, наверное связался с мастером каким, или что там, но – убедился, а заодно и в мастерстве Алекса убедился. Им бы и разойтись как-нибудь мирно, а тот волчара возьми и попроси Алекса об аналогичной услуге совсем уж какому-то псу из кремлевских небес. После этого Алекс и окончательно запутался в своих страхах и опасениях, но и волчара этот в своем высоком кабинете той же придурочной мухой бьется: а вдруг Алекс опять стукнет теперь уже кремлевскому псу? Короче – упекли Алекса: навесили по самые уши и ювелирных работ, и спекуляцию – только про главное молчок. Упредил сволочара этот со своих высот, чтобы Алекс не залупался – с тем и упек. Может, это он теперь Алекса поддерживает, может еще как, но вот опекает его опер и как бы там ни было – все это нечисто и потому глядят в зоне на Алекса косо…

Но Слепухин ему благодарен – он Слепухину хорошо помог, все время поддерживал и особенно первое время, безларешное и приглядное. Тут уж совсем конченым надо быть, если такое забывать… И сейчас Алекс привечает Слепухина: и раздевалку свою Слепухин у него устроил, и в такой вот хмурый час по заходу в промзону считай ежедневно у него чифирьком согревался, а то и хлебушко находил, от себя ведь отрывал, и не важно совсем, что хватало (иначе не оторвешь), у семейников и то каждый свою тюху ест… тюхой поделиться – это редко кто способен…

Но и того нельзя забывать, что из-за таких, как Алекс, и гуляет всеми этапами раздуваемое недоверие и презрение к москвичам. И москвичи вынуждены сбиваться отдельно и изворачиваться, кто как способится, а от изворачиваний этих недолюбливают их еще больше и только укрепляются в уверенностях, что все москвичи – ловчилы крученные… Слепухин сразу же себе установил – с земляками в кучу не сбиваться… так и держался все время – только с Алексом, а компанию его на дух не признавал… Так что совсем не с руки на денюху к нему… Сейчас Слепухин его поздравит отдельно… и чай на запарку как раз есть… Первый раз может Слепухин для Алешки чай запарить – всегда было наоборот.

Слепухин докарабкался до прилепленной и как бы парящей голубятно над громадным цехом конуры и толкнул дверь с табличкой «Мастерская по ремонту аппаратуры» (солидно-то как!).

Алекс уже возился с какой-то очередной мелочевкой над ярко освещенным столом – только стриженная макушка высвечивала под мощной лампой из-за завального нагромождения бытовой и служебной техники в разных стадиях умирания (или оживления).

– Вижу – ты рад, – Алик выбрался к гостю и взял небрежно отдаваемый ему сверточек с тюхой и лошпарь чая.

Вот ведь кто нисколечко не изменился – тот же парнишка из Слепухиного девятого класса, вечно ковыряющийся в проволочках, транзисторах и прочем барахле. Слепухин в десятом переехал в другой район и одноклассника прочно потерял, пока тот не выцепил его в толкучке у ворот промзоны. Если бы не морщины у глаз – тот же лопоухий «сделайсам»…

…Чистое – в аккуратную стопку и собраться с духом, прежде чем влезть в рабочие обноски. Алекс шурует с махонькой плиточкой и разматывает сразу же машину вскипятить воду. Все причиндалы эти были растыканы по укромкам; за каждый из них – пятнашка без разговоров, но так уже привыклось, что за все жизненно необходимое глушат наказаниями, что и не замечалось: даже у самого последнего чертяки была упрятана своя машина или сооружалась следующая взамен пропавшей.

– Сделал бы мне, – Слепухин и сам мог сделать, не велика наука: две мойки с куском расчески между – ниткой перемотал, по проводочку к каждой присобачил, и – готово: в минуту чаплак кипит – гудеж как от высоковольтной линии, однако теперь хотелось машину фирменную, по уму…

– Ладно… тебе, может, еще что надо – так не стесняйся… чтобы целиком тебе от Квадрата не зависеть… ширпотреб или для жизни чего… соображай, в общем…

– Похоже – не одобряешь?

– А что мне?.. Одобряю… не одобряю… Своя голова – ей и живешь. Только по моему пониманию – не для тебя это. Смотри, еще заявишься ко мне портаки рисовать и бамбушами шпиговаться.

Алекс разговорился и спешил, орудуя заодно над чифирем и жаровней с ломтиками хлеба… Спешил выговориться, чувствуя, что в колее, потянувшей Слепухина своим неуклоннным ходом, подобные разговоры неуместны и впредь будут отметаться напрочь.

А с бамбушами подметил он точненько. Повальное безумие это у авторитетов правильной (по зоновским меркам – правильной) жизни становилось чуть ли не обязательным ритуалом. Считалось и укреплялось в мечтательно-обслюнявленных россказнях, что если отодрать бабу с бамбушами, то привяжется она навечно, как приколдованная, и лишенные чьей-либо надежной привязанности, зеки загоняли в совсем никчемушние им здесь трахалки выточенные из чего кто сумеет бобины и горошины бамбуш… И портачились тоже поголовно – у некоторых, кроме лица да рук, места чистого не было – вся зоновская атрибутика, соизмеримо с фантазией только и свободной от татуировок головы… впрочем, случалось, и головы портачили…

– Видал, у Квадрата твого?.. Куполов на спине больше, чем в монастыре каком… и инструмент заготовил для будущего – натуральный кукурузный початок… видно, большую любовь ждет…

– Ты Квадрата не цепляй…

– А я его и не цепляю. Мне до него дела нет… Я про тебя говорю… Так что, если понадобится, к неумекам не суйся – ко мне иди, сделаю на зависть…

– Не понадобится…

– Хорошо бы… А вовсе бы хорошо – не спешить тебе, пораскинуть еще… Я вот, смотрю на все, считай – сбоку, пристроился так вот сбоку… самому противно, но по этой жизни я, наверное, лучше любого понимаю… Кишка тонка, духу не хватает себя отстоять, но и зла никому не делаю… Мне бы хоть на ноготок твоей вот закалки: разве бы я пригибался здесь под псовыми прихотями?.. Но зато и разумею и просвечиваю – как здесь и что. Ты охвати, какой у вас отряд собрался?.. Вы же числитесь штрафным отрядом… как залетит кто – его из подвала к вам бросают… Зато и собрались колоритные фигуры, зато и вся зона на вас смотрит и по-вашему решает… Здесь ведь как? живешь по своей основе, хоть и по сумасшедшей самой, но своей – к тебе и уважение сразу, а потому что понятно – если по основе, значит, не размажешься дерьмом на радость псам всем… значит, сохранишь себя… Нету своей основы – предлагают прилепиться к здешним понятиям воровского толка… воров-то настоящих распушили давно, по нынешним законам им на волю не выбраться, не поддаются перевоспитанию, так им и вот и добавляют сроки, потому и придумали те же почти правила называть «правильными» вместо «воровских»… Это ты все и без меня знаешь, и не ругать я собираюсь правила эти – тоже ведь вполне крепкая основа, чтобы не сломаться перед хозяевами… Самое страшное – сломаться, знать про себя, что слизняк… этого уже во всю жизнь не заглушишь: выпендривайся потом, вешай лапшу, воображай перед зеркалом – все равно жабой сидит: слизняк… и жена почует, и дети унюхают, и друзей запашок обдаст… В общем, и авторитетные эти правила для многих соломинка, чтобы выдержать, для того и предлагаются они… Но и в правилах тех яма непроглядная… Многие лезут без ума заправлять этой «правильной» жизнью и воображают себе одни сплошь удовольствия… чаек, уважение, страх, курева вволю… А подойдет такому авторитету к звонку поближе – тут-то на него и насядут… и кодекс под нос со статеечкой: либо второй срок, либо самая чернючья служба, перед который и я, слизняк, ангелом незапятнанным сияю… Вот этой минуткой проверяет себя тот, кто в авторитеты лезет, а своего скелета на самом деле и не имеет прочно?.. А если ему бы день пережить да ночь продержаться?.. тогда нечего лезть, притормози – от тебя ведь много чего зависит, если авторитетом стал: люди по твоей вине и твоему недомыслию могут слизью по стенкам здешним размазаться…

– Это ты про меня?

– Нет, теперь как раз не про тебя… Про Квадрата твоего. Ты думаешь, зачем он тебя подтянул вчера? Большинство ему надо было – вот ты это большинство и сделал против Саввы и против Максима.

– Тебе откуда известно все?

– Мне и вообще много чего известно… Ну, а про ваши вчерашние решения, думаю, все уже знают… может, не в тонкостях, но про решения – наверняка… Не одни же вы прикидывали, как после Павлухи быть. Его перерезанная глотка либо другим теперь маячить будет вечной угрозой, либо поможет псов от беспредела придержать… Много кто прикидывал, а слово вам, потому что – ваш Павлуха… Вот и получилось, что тобой Квадрат остальных пересилил. С Абрека спрашивать нечего, его куда поверни, туда он рванет… Ты обмозгуй без гоношбы, что вчера было… Возьмем для начала Савву: восхитительный дед и гнет всегда, чтобы «по совести», по максимуму гнет. Никаких уступок сволочам – только заставить признаться в палачестве, никаких разговоров с ними – палачей сначала убрать, а потом чтобы по совести начали руководство свое руководить… Ну, что тут скажешь? Взрыв безоглядный, без надежды – разве ж отступят псы?.. Зато совесть чиста, и… леший его знает – вдруг бы да отступили?.. времечко-то для них зыбкое… вдруг бы да подались?.. Теперь глянь на Максима… этот все пытается согласовать, чтобы и по уму, и по совести… Максим за переговоры, готов и договариваться и выговаривать, но наступательно договариваться… и к разуму взывать будет, и к страху, и к благоразумию – но долбить и долбить, чтобы отступились от беспредела… Вполне достойно… трудно, но достойно… трудно, но есть надежда, и не малая, особенно, если не одному, если – с поддержкой… Ну, а Квадрат, с большинством в тебя, чего достиг? Крохоборный сговор (да-да, не заводись, сговор, а не переговоры), чтобы глоточек себе отторговать, а беспредел пусть гуляет… Ларьки эти и свиданки, что ему обещал отрядник – пряником по губам… Весь твой Квадрат знаешь в чем? Авось сами испугаются, авось сами беспредел прекратят, авось пронесет – вот и весь Квадрат… И туда же – рулить…

– Не тебе судить.

– То есть, мол, я – не лучше?.. Это верно. Я тоже весь на вздерге живу: авось пронесет… авось другого схавают… не меня… Только я при этом рулить не лезу. Мыслишь кроликом – живи кроликом, не хватай власть. Кто где отступит на чуток – общий потолок, считай, на чуток тот же опустит надо всеми. А Квадрат твой не за себя только уступил, он всех отступить турнул – вот и прикидывай, насколько душней станет. Гнильцой он уже пошел… К звонку прислушивается. Я так полагаю: если человеком хочешь остаться и к звонку, что в хозяевой руке, ухо клонишь – слезай с рулевых…

Не так все это виделось Слепухину при вчерашнем чаепитии, и он начал спешно прокручивать тот разговор, вытягивая из него убедительные Квадратовы резоны.

– Ты же не понимаешь ничего… Залупись только сообща – таким прессом всех придавят… Максим твой на гвозди тянет.

– Ну-ну… Если без ума залупиться, точно – придавят… а вот если по уму… вдруг да нету у них такого пресса, на всех чтобы?..

– Не боись – найдется.

– Ну так пускай они пока не всех, а кого им надо, давят? как Павлуху?

– А ты бы сам попробовал, а? Тебе тут хорошо прикидывать: придавят? не придавят?.. Под крылом у опера только и вякать…

– Мне – хорошо…

Слепухин пожалел о сорвавшихся словах. Поздравил, называется… Но и он сам хорош: тоже мне – умник выискался!.. В его семейку Слепухин ведь не лезет… Нет, все равно нехорошо…

– Ладно, ты не сердись… Давай завяжем с базарами этими… Покажи лучше, чего строгаешь.

Алекс отложил натфилек, которым взял было что-то там выстругивать и, прикурив у Слепухина, примостился рядом.

– Знаешь, мне представлялось, что здешние псы уверены будто есть у меня мохнатая рука с поддержкой и от этого чуток мандражирят. А местный опер вчера что учудил? Приносит печать по техосмотру и приказывает: к утру ему такую же… Я на дыбы, мол, не умею, да и – уголовщина новая, ну, он мне и рассказал, кто я такой и куда он меня вывернет… Так что чихали она на все мохнатые руки, знают, что успеют концы упрятать и отмазаться от всего… Я тут еще газету в сортире прочитал старую: в пол-листа рожа этого американского индейца, которого вся наша страна от родной тюрьмы защищает, прямо ночей не спит никто, как бы Петиера этого вызволить… Так представляешь? – рожа в фотографию не влезает и волосья до плеч, наверное, разрешено им… и одежда вольнячья, и сообщает по телефону в Москву, что и дальше будет бесстрашно бороться… Меня за письмо, вольным переданное, в подвале сгноят… А еще петух этот индейско-американский картины в камере рисует и волнуется, что видит хуже прежнего… Ну? Краски, значит, ему дают. Рисовать ему, значит, разрешают, не тайком под шконкой малюет?.. времени, значит, тоже навалом… и вся наша страна за него испереживалась, подписи тысячами собирают… А до своих никому дела нету.

– Да ладно тебе – лапша все это… Печать-то выстрогал?..

– А куда ж я денусь? Вот она, родимая… Статья 196 – два года. Ладно, ты на денюху-то придешь?..

– Не получится… Беготни сегодня – выше крыши. Я постараюсь, – смягчил Слепухин, видя огорчение Алекса (теперь-то он полностью превратился в насупленного паренька из другой совсем, никогда несуществовавшей, приснившейся жизни)… – Я постараюсь, но если что не склеится – не сердись и дольше отбоя не жди. На всякий случай – поздравляю. Ну, и удачи тебе…

Маленькая голубятня уже довольно давно равномерно вздрагивала. Из компрессорной по голубым трубам и трубочкам нагнетался в тело промзоны необходимый для ее жизни воздух. Издали, из слепухинского цеха, доставал даже сюда лязг очнувшихся мастодонтов – здоровенных штампов, ящерно выстроившихся ровными рядами по сквозному цеху. Бронтозаврам этим, вывезенным, по-видимому, из Германии в порядке послевоенного мародерства, годочков вдвое больше, чем Слепухину. Как ни сбивали фирменные знаки по приказу хозяина, чтобы орлы, стало быть, не смущали и без того не слишком патриотичных зеков, как ни замазывали – все равно проступали цифры допотопных лет. (Охота же было солдатам-победителям мудохаться с этими многотонными ископаемыми?! А может, своего же брата и запрягли – тогдашних зеков?) Лязгают штампы, клацают тяжелыми челюстями, пережевывая вместе с металлом силы и жизни очумелого народца…

Приткнутая к высоченным опорам, дрожащая лихорадочно лесенка опускала Слепухина в громаду цеха, соседнего с тем, где клацали ящеры-штампы. В этом же – перемалывались две бригады, включая Квадратову, переплавлялись споренько полсотни жизней в игрушечки-вагончики для всяких бродяжно-строительных надобностей. Вообще-то, цех сильно сказано. Бетонные опоры держали высоко вверху крышу и зашиты были наспех с двух сторон разным матерьялом от бетонных же плит до хлипких досок, еще две стороны, два торца – зияли сквозными проемами, и от одного до другого сплошь были уставлены шестью вагончиками в разной степени недоделанности. В дальнем конце под рассыпающимися брызгами сварки прижималась к бетонному полу рельсовая основа будущего вагончика, дальше – он рос в высоту ребрами стен, дальше – стоял ребристый с крышей, потом в одном – ребра обтягивались жестяной кожей, еще один утолщал кожу прослойкой стекловаты и наготове стоял, доводимый лихорадочно глянцевой красотой: обои, электропроводка и последние штрихи грима… Вытолкнутый наружу вагон, выплюнутый в готовую продукцию, загораживал сколько мог цех от сквозного ветра. Этот тоже был очень даже недоделан, но, правда, в меньшей степени, чем ползущие к нему из глубины цеха.

Сверху хорошо просматривалась отлаженная возня на всех этапах судорожного рождения основной продукции (вот она, воплощенная мечта народа, всегда колотящегося между страхом – не добыть места в поезде и не пристроиться на койку в общежитии, – вагон-барак, ни езды тебе, ни жизни, зато при месте и на коечке…). Несколько человек, не мешая остальным, курили в затишке, кто-то из чертей и петухов околачивался у выходов, еще несколько (Слепухин этого не видел, но хорошо знал) что-то скребут и сгребают дальше от цеха… Не утихает ни на минуту, пузырясь и плескаясь, междуусобная ненависть загнанных сюда на созидательный труд, но перекрывается с верхом вполне сознательным отношением и к продукту труда, и к организаторам его. Поэтому и не разрушается такой вот порядок работы, и оказывается, что самые главные ее участники – именно те чертяки и петухи, что околачиваются вокруг, правда, благодарности они не дождутся и все самое грязное и тяжелое, связанное с уборкой и доставкой материалов сюда, сделают заодно и тоже без благодарностей. Однако стоит появиться кому-то из начальства, мелькнет только любой офицеришко, прапор или солдат – резкий свист сигналов мигом перебрасывает все цеха зоны во всплеск совсем иной суеты. Каждый начинает крутиться именно у того места, где начальство желает его видеть, никто уже не курит и не отогревается в закутках, темп возни возрастает, толкучка такая, будто сам Броун, предводитель движения частиц, витает над промзоной…

Слепухин шел по цеху, неотличимый почти в грязном рванье от копошащихся вокруг. Теперь только сжатая стремительность человека, знающего свои привилегии, расчищала ему дорогу.

Ерунда все, что плел Алекс… Ни черта он не понимает – милое дело рассуждать с его верхотуры… Хотя, все же…

«Надо будет навестить Савву и Максима», – наметил себе на сегодня Слепухин.

Свой цех, того же проекта и воплощения, что и соседний, встретил Слепухина оглушительно (поезд, ворвавшийся в тоннель, так же измарщивает пассажиров, сколько бы они ни готовили себя к этому грохоту). На слепухинском месте сидел Штырь и рванул было уступить, но Слепухин остановил его порыв (кричать здесь бесполезно, и все пользовались жестами и мимикой, в чем были свои удобства, особенно ощутимые в попытках начальства что-то немедленно указать, направить, наладить…)

Конечно же, стремительность жизни цеха имела много больше уровней, чем виделось с летучей лесенки, хотя всегда обратная пропорциональность стремительности и результата сохранялась. Уровни, в которые перепрыгивал энтузиазм зеков и с внешней, и с содержательной стороны, определялись положением того пса, который сюда направлялся. Одно дело, если на подходе начальник цеха, или мастер, или отрядник, или, наконец, помощник отрядника по производственным заботам, короче, любой из тех, кто вдруг да сумеет припомнить тебя лично и то место в производственно-воспитательном процессе, которое он (они) тебе отвели, другое дело – шествует пес поглавнее – этот воспринимает масштабно, охватно, ему только энтузиазм общего верчения виден и радостен, еще иначе, когда занесет начальство соседних цехов или отрядов – тут лишь бы каждый куда-нибудь двигался. У любого прибавлялось еще энергии от маниакальных опасений, что вот этот-то пес лично его хорошо знает. Редкие умницы имели наглость догадаться – никого они не знают, не помнят и вспоминают наново, только сличая по бумагам со своими же записями вздрючек, вернее, записи вспоминают, а тебя лично – ни в какую, – на кой ты им сдался?..

Слепухин подошел к Максиму, который за соседним с его штампом ловко перебирал руками в бесперебойно чавкающей пасти чудовища. Дождавшись, когда руки выскользнут из шмякающей челюсти, чтобы передвинуть поближе новую стопку железных полос – пищи мастодонта, Слепухин тронул Максима за плечо и руками-губами-глазами условился о перекуре. Теперь найти кого-нибудь на подмену Максиму – и порядок.

Отрядник определил за штампы в первую очередь самых для себя в бригаде ненавистных. Сесть на штамп – это по первому же взморгу отрядного или кого другого – на кичу. Всей остановки только на обрыдлую необходимость оформления соответствующей бумаги при появлении соответствующего позыва. На каждом штампе (и на слепухинском тоже) норма установлена в шесть тысяч фигушечек (у Слепухина – кругленьких), которые откусывает из длинных полос тупая железная животина. Выбивает Слепухин только три с половиной и все – около того: чуток туда, чуток сюда. Когда-то давно Слепухин опробовал свою животину на максимум, уговорившись, конечно, с бугром, что больше ежедневных трех с половиной отмечено не будет, уйдет про запас. Заклинив все кнопки и добившись равномерно чавканья (в секунду одно), приспособив чертяку бесперебойно подавать полосы под правую руку и другого – забирать фигушечки из-под левой, Слепухин, не разгибаясь, фокусничал полсмены без продыху. Результат – две триста, значит, в смену все равно норму не вытянуть, хоть сам клацай в помощь.

Так и получалось, что любой сидящий на штампе сидит почти уже в подвале (уклонение от выполнения производственного задания). Ну, а если что-то разладилось в железных внутренностях ископаемого – тогда прямиком и без бумаг даже – потом оформят (уклонение с изломом необходимых органов).

Когда-то Слепухина угнетала невозможность придумать разумного применения хреновинкам, им же производимым (да и тем, что с других штампов – не придумывалось), разве что сама железная полоса после протягивания сквозь зубастую пасть штампа могла сгодиться на ажурные ограды – такой кружевной выделки она становилась. Потом он увидел как-то в дальнем конце промзоны, где прессуют в ровненькие кубы разные металлические отходы, свои хреновушки – их он бы и спросонья опознал. Шварк… и из внушительной горы – ровнехонький куб вмятых друг в друга, уже неразрывно родимых кругляшей… Да, надо быть сильно прибабахнутым, чтобы хоть какое-то время среди гибельного многообразия жизненно необходимых интересов сохранять праздно-любопытствующий интерес к дальнейшей судьбе каких-то кругленьких хреновинок…