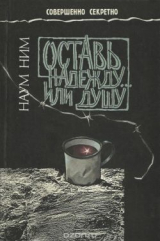

Текст книги "Оставь надежду... или душу"

Автор книги: Наум Ним

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)

Слепухин опять попробовал укрыться и нырнуть в тепло.

– Эй, Максим, – громко окликнул Максима Долотова Квадрат, – тебя, что ли, записал Проказа? Пойти поштырить с ним?

– Еще чего? Плиту чая терять, – откликнулся Долото, – Проказа бздехливый и рапорта накатать не должен – он тут у нас чифирек похлебал…

– Смотри, Максим, как знаешь… Отрядник за тобой из всех дырок пасет…

Отдельные громкие всплески угасли, втянувшись в ровный однообразный шум, к которому Слепухин давно привык и не только привык, а не замечал совсем, именно его полагая тишиной и безмолвием. Настоящая же тишина, когда случалось в нее попадать, выскочив среди ночи по нужде, оглушала, нестерпимо била по ушам скрипом снега, своим же кашлем, и только опять в бараке привычно залепляла душная ватная глухота.

Днем ли, ночью – барак постоянно гудел, меняя тональность, но всегда мощно, как гудит улей или трансформаторная будка, угрожливо намекая, мол, за гудом этих единичных пчелочек-электронов таится такая взрывная сила, что удивительно, как она не выплескивается? как она удерживается в тоненьких стеночках? Может, череп с костями на дверце сам и удерживает? или провода, что со всех сторон тянутся к будке? А если человека туда всунуть? к контактам приткнуть? – сгорит, наверное, в пепел… Мигом пчелочки растащут по сотам своим, по пальмам – ув-ув-ув и – готово, и – концов не сыскать. Кто приходил? что надо было? какой Проказа? Да заходите сами, гражданин начальник, и смотрите – нет тут никакой проказы. Пусть зайдет только – Квадрат мигнет и снова – ув-ув-ув – растащили кусочками по сотам… Испарился отрядник – только тулупчик новенький в проходе на полу съежился. Убрать бы надо тулупчик, чтобы совсем никаких следов – потянулись руки, ухватили кто за рукав, кто за пушистый ворот, и тут из тулупчика шмякнулись на пол причендалы – съежились испуганно и покатились медленно к дверям. Да закройте же двери – вон щель какая холодом сифонит. Держите, укатятся ведь в щель – пропадем все. О, черт! никто не решается и понятно – кому охота шквариться. Эй, петухи! вы-то што смотрите? держите же, чтоб вас разодрало!..«Нам эти ваши дела без надобности», прокудахтал крайний с насеста и торкнул гребень под крыло телогрейки. А мудешники отрядного тем временем уже к двери подкатываются, разрастаются на ходу, и у самого порога мгновенно поперли в рост – теперь стоит уже у порога голый отрядник, в тулуп запахивается от паром клубящегося из дверей холода. Ничего ему не сделалось – из своих же поганых хреновостей обратно в силу вошел, только голова, торчащая из овчинного ворота, не совсем еще оформилась – один рот разевается, ни глаз, ни ушей, и от этого еще страшнее – один рот и набухающая злостью головка. «Вам давно уже надо понять, что все вы – мразь и дерьмо, и сидите вы все в глубокой жопе».

Еще из отрядника вместе со слюной разбрызгивалось, что он всякого научит Родину любить, но Слепухин скорее узнавал про Родину, чем слышал, потому что сам ухнул вдруг куда-то, зажмурившись в ужасе, – сердце захолонуло, но тут же удалось Слепухину встать в распор, утвердившись ногами в чем-то плотном…

Он разлепил глаза, сразу сморщившись от невероятной противности увиденного.

Торчал он в какой-то синеватой, чуть прозрачной трубе. Скорее даже не трубе, а внутри шланга, в кишке какой-то, упруго подающейся под ногами. По стенкам скатывалась густая слизь, мешающая оглядеться, но постепенно Слепухин с омерзением осознавал свое положение. Со всех сторон змеились в переплетениях и соединениях такие же кишки и по ним проталкивались или медленно проплывали соседи по бараку, какие-то еле вспоминаемые знакомые, вон исчез в изгибе давний спутник по этапу – как его звать? – не вспомнить теперь… Все это извивающееся переплетение пульсировало, подрагивало, где-то сжимаясь и облепляя синюшных людей, где-то расширяясь временно, чтобы тут же дернуться в зажим. Люди тоже вели себя по-разному: большинство безучастно – куда их тянет, тащит, волочит? – дела им нет, некоторые взбрыкивали, пытаясь ослабить захват, кое-кто пробивался сам, иногда и карабкаясь встречно оплывающей вокруг слизи.

Слепухин углядел, что недалеко совсем извив, держащий его, примыкает к соседнему и в месте смыкания соединяется с ним. Если поднажать – можно будет нырнуть в другое ответвление этого кошмарного лабиринта, а там уже, чуть повыше, угнездился в тупиковом расширении Жук и вроде бы в его затишном месте можно отдышаться.

Чуть ослабив упор, Слепухин потихонечку принялся соскальзывать к нужному месту, однако, там уж пришлось попотеть, покрутиться, утыкаясь во вздрагивающие стенки по-паучьи: и руками, и спиной, и головой даже. Жук с интересом глядел на торкающегося к нему Слепухина, но руку не протягивал, не помогал, подвинулся только слегка, давая место. Весь этот аппендицитный тупичок ходил ходуном, пока Слепухин пристраивался, и все время Жук недовольно ворчал, опасливо оглядываясь, не рухнет ли обвально его убежище.

– Дополз наконец? – фыркнул он. – Экий ты, паря, неловкий.

– Похоже, мы и вправду в заднице все.

– В заднице – не в заднице, а и ее не миновать, – хмыкнул Жук, – другого выхода отсюда нету.

– Но ты же вон как-то пристроился и, вроде, неплохо.

– Ты прикидывай, прикидывай одно к другому… Отсюда выйти или дерьмом, или вместе с дерьмом – не иначе… Будешь упираться – волоком протянут, но через ту же задницу. Так что – лучше самому, а не волоком, но и не тыкаться по-козлячьи попервей всех в дерьмо. Где поддаться, где чуть стороной, где чуточку упереться – тут вроде стены кругом, но и стены чуток из резины, местами гибкие – вот и расширил себе уголочек, вздохнул посвободнее…

– Так все одно же, говоришь, с дерьмом смешают.

– Дерьмо – оно тоже разное: чистеньким не останешься, но и вонючкой совсем становиться незачем. Ты погляди вон на Долото – он хоть и умный, а дурак: упирается во все стороны сразу, расширяет вокруг себя посвободнее, что сил есть, а того не видит, что здесь расширил, а в другом месте совсем узко стало; торчит костью в глотке, упирается, а ведь так вот со всех сторон не удержишь, не раздвинешь, чуть слабинку дашь где и – сомнет. А надобно и дерьмом немного прикинуться, и свое отстоять, и другим совсем худого не сделать… К месту надобно определиться своему, главное тут – место свое.

Слепухин вполуха слушал негромкий разговор, сползающий к нему со второго яруса.

Все-таки сволочь этот Жук. Вцепился по своему обыкновению в свеженького этапника и крутит: выкрутит себе все, что можно с него, выудит фофан, ботинки нулевые, еще для какой выгоды попасет и отвалит напрочь. И попадаются же олухи на одну приманку: землячок! – в хрен бы не грохотал землячок такой – от Карпат и до Урала у него все землячки.

– Лучшие места тут у стенки, причем в том проходе эти места лучше, чем в этом, видал – там даже не пальмы в конце прохода, а обычные шконки? Под стенкой самой – места для авторитетов. В нашем проходняке под телеком авторитетные места, но чуть похуже. Дальше к дверям пальмы мужиков – тут уже что наш проход, что тот – без разницы. Еще дальше – места козлячьи и для новичков, потом – черти, а в конце у дверей самых в том проходняке – петушатник.

– Это я знаю.

– Вот и прикидывай. Нижние места лучше верхних, но лучше вверху поглужбе, чем внизу к дверям: так здесь и движутся – на лучшие места или на худшие, поднимаются или опускаются… Я те сразу по человеку скажу – на каком он месте, да и любой определит. Какое место – такое и отношение. Я вот на самом спокойном, еще бы вниз перебраться, и все, дальше уже слишком на виду, тут тебя и начнут выкручивать, начнут кровь пить…

– Так начальник же говорил, и этот, как его… завхоз, что места они определяют.

– Ты их слушай, да не всему сразу верь. Охота отряднику всем этим заниматься – тут почти двести человек, уследи где кто, попробуй – один на киче, другой в БУРе, кого-то на этап уперли… а завхоз – козел, и этим все сказано. Разрешение-то он разрешает, но и к Квадрату прислушается и еще к кому… его дело козлячье: на кого нажмет, а кому и уступит…

– А этот Долото, он же на авторитетном, под телеком сразу, что же ты его дураком?..

– Да нет, вообще-то он умный, он здесь за сопротивление ментам…

– Это 191-я?

– Она. Так и здесь во все встревает и всему наперекор, не образумило его, все правду ищет… Ну и вцепились в него, и пошло… Статья-то его почетная, и сам путевый – его здесь и поддержали, да и послушать его интересно, и помочь может – в суд написать, еще куда… Но нас тут из-за него зажали без продыху: который месяц барак без ларька совсем, а в бригаде его – так и без передач и свиданок сидели, а как кто с ним поговорит – на кичу бросают – мыши ведь вокруг, что увидят, сразу пошуршали, кто к куму, кто к отряднику… Так и отвадили от него всех, если кому что надо – тайком, а чтобы разговор какой общий или открыто с ним – никто не решается. В общем, держится сам по себе, отбивается, чуток помогают ему, ну а больше – тишком в яму подталкивают, от себя подальше… Вот и получается – дурак…

Слепухин ногой саданул в железные полосы над собой.

– Ты там, Жук, следи за базаром, а то я метлу твою укорочу.

Жук свесил вниз свое нездоровое лицо, выщербленное лиловыми пятнами и сейчас вот все в складочках любезной улыбки. Ишь, истаскало его, а ведь они со Слепухиным ровесники.

– А я что? Я – ничего, вот молодого учу уму-разуму…

– Сам наберись сначала, – Слепухин вытащил из кармана телогрейки пачку сигарет. – Проказа ушел?

– Умотал, так что закуривай безбоязненно, – и просительно, – угостил бы, а? Ни крошки табака!

– Ты что, здесь дымить будешь? – протянул сигарету Слепухин.

– Да я разве без понятия – я свое место знаю.

– Вот и глохните там – развели базар.

Слепухин задымил, стараясь особо не вылезать из теплого угретого места, чтобы рука только с сигаретой снаружи. Жук наверху забормотал потише.

– У тебя вроде карамельки с этапа были. Угостил бы землячка, а?

– Да совсем чуток осталось.

– Ну и чего их беречь? На весь срок не растянешь, давай подзаправимся глюкозкой.

– Сейчас.

Пальма заколыхалась, выпихивая уцепленного Жуком дурика. С виду здоровяк, не сопливец зеленый, а вот же, прошлись по ушам – и готов, потянулся на участливый голос. А какое же тут участие? Для выгоды только, и что самое противное – выгода-то мелочь самая крохотная, но когда всего в обрез, и мелочь – богатство. Так копошимся тут друг на друге, выхватываем свои крошечки, выкручиваем себе карамельку… Господи! что же Ты вытворяешь?

Не уследил Слепухин, накатило на него, заморочило, обессилило, смыло и унесло все желания, сделало все зряшным, не стоящим ни сил, ни жизни самой. И ничего не случилось, но изменилось что-то, искривилось чуточку… А может, не искривилось, а, наоборот, прояснилось все, виднее, слышнее стало? Вот ведь Жук как простенько об местах этих разобъяснил, а за этим простеньким – борьба, такие напряжения и страсти – Шекспиру впору… и для чего все? какой смысл в этом копошении, если сверху на всех одна сила давит, ломает хребет, да так, что смешно на копошение это смотреть? как мураши под подошвой… а если еще внимательней, так и шебуршания эти, и движения, и страсти за место устроены теми же, кто хребты ломает, но и сами они, сами – чего тужатся? чего мельтешат? сверху всего – пресс помощнее, единой косой выкашивает… зачем же это?.. что же мучается так долго вот он, Слепухин, маленький под всеми этими подошвами? маленький и одинокий, никому не нужный… Вот это и есть главное: никто никому на самом деле не нужен. Притворяются, себя обманывают, других, играют в эти игры, тянутся к участливому и ловят на участии, а внутри холодок: никто никому не нужен, выкручивают карамельку – ею и утешаются.

Сквозная тоска охолодила Слепухина, поддувала, выдавливая взвой, стон хотя бы, но Слепухин, вцепившись зубами в плоскую подушку, не позволял этой слабости вырваться звуком. Он хватался за части той жесткой конструкции, которую всегда выставлял вместо себя наружу, на люди, которую нагло, нахраписто, ловко, увертливо, расчетливо – когда как – пер по жизни, но вот размыло все, и вцеплялся памятью в случайные опоры…

Нет, так не выплыть – надо нащупать именно то, что прошибло дыру в устроенном мирке, уцепить этот подлый таран, вытолкать его, распушить в прах.

Жук? – Ерунда, дуриков только и дурить, умней будут…

Проказа? – Обычная псина, может, чуть поблохастей других…

Вечер на заладился? – Так и беды никакой не грянуло, уже хорошо…

Телек? – Накрылся, и холера его задери, тише будет…

Однако, перетирая в памяти весь этот незадавшийся вечер, Слепухин ощущал, что он рядом с неуслышанным выстрелом, так вот запоздало сбившим с копыт…

Все же телек… хмырь этот, выбившийся на свободу… и даже не он, а взгляд его через плечо на них. Этим взглядом Слепухин ухватил сейчас сам весь барак целиком – вот оно, начало оползня, толчок к обвалу…

Таким он увидел это же место примерно два года назад и застыл тогда с расхристанным матрацем и выползающими из него немудрящими пожитками. Хоть и не ожидал он никаких особенных хоромин, но против этого пристанища сразу вздыбилось все внутри, а знание, что это жилище почти на пять бесконечных лет, заставляло трепетать чуть ли не в агонии каждую жилочку.

Прямо перед ним тянулся узкий проход, чуть шире прохода в вагоне, а по бокам, как в том же вагоне, трехэтажные пальмы – одна к другой, парами, и грязные ноги, как и там – в проход, где-то вместо ног – неровные головы, и опять ноги, и по другую сторону прохода, в отличие от вагона, не боковые места, а такие же – торчком, а дальше еще одни длинючий проход с двумя рядами трехэтажных пальм.

Все это гудело, шевелилось, воняло – жило настолько плотно и сцепленно, что требовалось невозможное усилие, чтобы вступить туда, в шебуршащееся колготенье, всем телом воспринималось упругое отталкивание этого шевелящегося, вонючего, гомонящего подобия жизни. Как-то в пересыльной тюрьме перед баней навешали все на здоровенный стеллаж свое шмотье, натолкали все с себя, и два козла-банщика задвинули стеллаж в камеру прожарки, но что-то у них там испортилось, и нужную температуру не нагнали, подогрели только слегка, поэтому, когда полки эти выкатили после бани, все невольно отпрянули: казалось, что шмотки, да и сами полки шевелятся – может, со всей тюрьмы этой впридачу к своим наползли вши и тараканы, и все это шуршало и колыхалось перед глазами. И теперь вот Слепухину предстояло самому в это тараканье колыхание вступить, вжиться, найти себе место, вплестись в омерзительное существование. В загнанно колотящимся сердце вспенилось догадливо: тогда и выпустят, когда вомнут, втопчут, перелепят в такое вот… в такой вот…

Тогдашнее озарение снова тянуло Слепухина своим беспросветным оползнем: поддайся только, и сомнет, выплюнет оплывшим безразличным студнем. «Не-ет… хренушки… отс-сосут…» – выдыхал он сквозь зубы, цепляясь ногтями в телогрейку.

Жарко молотящая в виски кровь вышвырнула отчаявшуюся душонку года на три вперед в шумную вечернюю Москву – карусельно промелькнули огни – заметался Слепухин среди голубого холодного снега, заспешил уцепиться, обжить далекий плацдарм и с него уже перекинуть спасительный мостик в невозможную реальность.

…Он резко свистанул – тормознула тачка – «Гони!» – сигарета – телка на обочине голосует – ништяк телка: пальтишко черной кожи (как у него), воротник голубого песца, все при ней – «подберем» – сидит сзади рядом телка, тачка прет на полном – «Вам куда? (это водила мордень повернул, интересуется) – «Гони в Прагу!» – «Еще спрашивает, – это уже телке, похохатывая, – сам не знает, что ли, куда людям надо?» – телка молчит, в окошко уставилась – как же подлкеить ее? – дотрагивается до плеча – соседка повернулась – заскрипело растресканное пальто искусственной кожи – ну и рожа, господи! – тачка тормознула у какого-то богом забытого кафе: «Приехали» – неловкие пальцы выуживают из кармана мятый рубль – взвизгнув задним колесом, тачка умотала – кожезаменитная куртка сразу задубела на морозе – никак не всунуть в карман мелочевку сдачи: на руке висит эта ободранная кошка…

…Слепухин попытался еще раз обосноваться на своем месте в своем городе и без прелюдий всяких втиснул себя за укромный столик в голубом зале ресторана. Он старался не вдыхать забытые ароматы роскошной пищи, прищуривался от слепящих брызг хрусталя, чуть прикасался ладонью к хрумкой белизне скатерти. Изысканным легким наклоном головы он поощрял верткого официанта к изгибистому бегу, добавляющему каждый раз еще что-то на столе, куда взгляду не позволялось еще утыкаться, так как еще не время, еще надо равнодушно поглядывать по сторонам, попыхивать сигареткой. Наконец-то пришла и она, мыкнула что-то, извиняясь за опоздание, мыкнула вторично уже официанту, ловко пододвинувшему стул, и огоньку, вовремя появившемуся из пальца официанта перед ее сигаретой, тоже мыкнула. Зашипели, вмещая шампанское, бокалы, и шныревка в сорочьем фраке умотала. Слепухин поднял свой бокал и, дотрагиваясь им до бокала подруги, позванивая, подавился чуть не вырвавшимся «Дернем!», булькнул, заталкивая звуки обратно… Затравленно оглянулся: обшмыганная табличка «Не курить!» на липкой стене, ровный базар за соседним столиком с монотонным выкриком: «Ты за свои слова отвечаешь? Нет, отвечаешь?» Он воровато курнул из умостившейся в кулачке папироски… удивленные глаза в морщинах напротив, засаленные прядки светлых волос, неровно намалеванные губы, мутный стакан в руке, вилка с погнутыми зубьями – в другой… за низким окном серые ноги постоянно оскальзывались на узком тротуаре…

Вся будущая жизнь утыкалась в зашарпанные пятиэтажки, гололедные тротуары, и где-то на этих обочинах постоянно маячили плотно упакованные ремнями в черные тулупы менты, и, значит, приходилось срываться от них по выворачивающимся из-под ног льдистым дорожкам.

Он так яростно бился здесь уже почти полсрока за эту будущую свою жизнь, так крепко взнуздал себя, не позволяя опуститься, не допуская размазаться покорной овцой, не давая жадному брюху сожрать единственное свое достояние – уважение к себе. И таких сил требовала эта нежизнь, эта преджизнь на одно только – не распластаться безропотной вонючкой, – таких сил, такой ловкости и такого умения, что все остальные умения незаметно растерялись за ненадобностью.

Вот здесь они, псы, и подловили его, вот на этом и сковырнули.

Мир, наполненный ранее неисчислимыми возможностями, каждая из которых могла стать твоей единственно только по твоему желанию (протянуть руку, захотеть, откупорить любую, как пивную бутылку), этот мир скукожился нынче до выбора из одинаково серых вариантов с одинаковыми обледенелыми дорожками среди грязных домов и маячащими на обочине ментами.

Вот в чем неистребимая мета зоны: и для истоптанных в безропотную мякину, и для огрызливо ощетенившихся, и для вонючих козлов, и даже для опогоненных псов единственно возможная жизнь отныне и навсегда – жизнь зоны. Так она и перелепливает, перемалывает всех в себя, и теперь уже все они способны будут только воссоздавать эту жизнь – заразные ошметки, блукающие среди серых домов. Их речь, понятия, чувства и желания – это речь, понятия и желания зоны. Но прежде всего – оскопленная речь, слова, из которых только зоновские понятия и вылепишь.

Правда и в той, вольной жизни похожим образом оскопляли и лишали языка всеми своими единениями, празднествами, лозунгами и, значит, тоже лишали какой-то иной, нормальной жизни. Однако ту силу не сравнять с этой: та змеилась удавкой именно у твоего горла, а хлесталась красными полотнищами поодаль для всех сразу, та не требовала именно твоего хрипящего согласия с собой.

Слепухин чуточку полюбовался собой – вот ведь удалось ему разгадать, как зона метит свое поголовье, – и в любовании этом наметилась прочная опора в неудержимом обвале, и теперь только ухватиться за нее; вот даже Долото – до всего ушлый, а и здесь не уберегся – тот же язык, та же мета, а значит, не уловил страшный закон, значит, зря все его колготение. Главное ведь допереть, с чем надо бороться, чему сопротивляться, и вот он – понял, и теперь посмотрим… повоюем еще…

Слепухин уже не фантазировал будущих великолепий, а тщательно разгребая лагерное житье, пробивался памятью к прошлому, но не к яркому пятну восхитительного прошлого, а к мелочам, к забытыми привычкам, к жесту и слову. Он все так же лежал на правом боку и невидящим взглядом упирался в спины, колыхающиеся на соседней шконке. Угорь колдовал над чаем и несколько раз обеспокоенно обернулся к Слепухину.

– Девушка, вам не нужен телохранитель? – раздельно и внятно пробормотал Слепухин, улыбаясь.

– Эй, Слепень, у тебя че?.. Крыша поехала?.. – Угорь чуть тронул соседа. – Чайку не желаешь?

– Че-че? – скривился Слепухин, – сопли на плечо, вот че… Угорь чаем угощает! тут не только крыша поедет, все волки на вышках передохнут, у козлов рога отвалятся…

Слепухин прикрыл глаза. Чайку бы он сейчас хлебнул с удовольствием. Выбравшись из-под обломков, ослабевший, будто после болезни, он буквально видел, как маленькие глоточки крепчайшего варева возвращают его к жизни. Только не для того завоевывал он здесь свое место, свой подобающий месту авторитет «путнего» мужика, чтобы швырнуть это все коту под хвост, поставить под удар за чифирный глоток – путнему не пристало с кем ни попадя чаи гонять, а уж с Угрем – и вовсе никаких дел…

Со своим соседом Слепухин все время был начеку – чуял в нем мышару, да и слушок глухой попыхивает, что точно – мышина, и не кому-то там, а самому режимнику стучит. К мышам было у Слепухина брезгливое любопытство. Казалось бы, каждодневный опыт должен остеречь от опаснейшего душезакладного промысла. Как ни берегли волки мышей своих, как ни скрывали их делишки, но всегда появлялась от них же информация, которая была волкам важнее доносчика (тем более в доносчиках нехватки не было), и тогда уже не слушком, вскипающим на разных странностях, а точным знанием жертвы всплывало имя, и хорошо еще, если успеет мышара ломануться в петушатник – там он неприкасаем. Бывало, что менты берегли своих особо выслужившихся работничков и при ненадобности уже, но то – козлов выдающихся, не мышей, а и береженка их – надолго ли? самое большее – до конца срока. Конечно, повезло некоторым и увернуться, ускользнуть, но на такую крхотную удачу ни один игрок не поставил бы… И вот же – все равно лезут.

Уродством этим выворачивается еще одно, нащупанное раньше загадочное свойство зоны. Другое время. Сегодняшний день, эта вот минута с сигаретой, этот вот чифирь в безмятежный час – только они и существуют. А увернуться на сегодня от работы! закосить на больничку! добыть плиту чая! – перед этими реальными благами, которые можно получить сейчас же, немедленно, рассыплются прахом не только райская благодать вместе с геенной, не только недостижимая свобода, но и завтрашний день, который столь же плотно укутан в неразличимом будущем, как и загробная жизнь. Появись здесь дьявол – ему не пришлось бы дорого платить, скупая оптом тысячи искореженных душонок.

– Наша бригада – это тебе не шаляй-валяй-шабай, у нас знаменитейшая бригада была, – рассыпался перед Угрем мужичонка в благодарность за чай. – Мы таким воротилам свою работу делали, тебе и не снилось… Все делали – дачи, виллы, домики лесные… Привезли нас работать к… – мужичок склонился и зашептал в ухо Угря.

Тут Слепухин его и признал: Штырь из бригады расконвойников – шустрый мужик и, говорили, путевый – все делал: письма – из зоны, чай – в зону, пятаки затаривал… Вот ведь судьба: недавно еще – сам себе голова, в золотой бригаде, на заказах хозяина, всего вволю имел, да и жил вольно почти, а не угодил чем-то и покатился – кича, этот вот барак вместо домика расконвойных, Угрю в рот заглядывает за глоток того самого чифиря, который сам же в зону без счета перетаскал. Ишь, как подвело его в ШИЗО…

– Понял, на каких людей работали? – приосанился Штырь.

– А кто это? – лениво полюбопытствовал Угорь.

– Ну ты и лапоть… Да это же первый секретарь… – Штырь опять припал к уху. – Вот на нем мы и споткнулись.

– Грабанули?

– Офонарел, что ли? Их грабанешь, как же… они сами кого угодно обдерут… Виллу мы его сварганили. Глянул бы – сказка! тысяча и одна ночь! Уже и деньги вчерне подсчитывали! (Ты денег таких и не видел никогда.) Оставалась ерунда сущая – бассейн доделать, вот в нем мы и потонули. Короче говоря, все слепили, все штырем, как всегда, бассейн – игрушечка: плитка итальянская фиолетовая с узором, вода отфильтрованная, как слеза – блеск. А жара той весной стояла – мозги плавились, ну мы решили в бассейне том выкупаться, проверить, как говорится, свою работу. Углядел нас секретарь евоный и хозяину своему по телефону настучал, козел вонючий. Тут прискакал на «Волге» другой козляра с приказом хозяина: плитку содрать и все по новой сделать. Это значит, мы купанием своим бассейн настолько испоганили, что его никакими порошками не отмыть теперь, представляешь?! Я как услышал, чуть не лопнул от злости, но и это не все: новую работу приказывают – за наш счет, в наказание, значит… И вот тут нас заело – аж в глазах, помню, муть стоит, гордыня нас, мать ее, взяла – мы ж мастера! мы же везде нужны! мы ж им, псам, вон каких дворцов налепили, ценить должны… Короче говоря, бес попутал, написали мы про этот бассейн – тут нам и показали, что мы такое и куда нас ценят: плевок ненужный – вот что мы такое – растереть и забыть… Бугра нашего на следствии ухайдакали, сказали – инфаркт, а нас упредили, чтобы не залупались, и разметали по зонам за мелочевые шабашки, и ни слова про бассейн тот, пропади он… Вот и наука нам вышла, почти бесплатная… Ну, а здесь – снова непруха… Сначала-то все штырем было, сам знаешь, бесконвойка, да еще на хозяевы заказы работаю – кто ж против хозяева мастера слово скажет? Короче говоря, живу нормально, отделываю хозяеву дачу не спеша – чем не жизнь?..

Штырь удивленно вылупился, уцепив взглядом Слепухина и его прижатый к губам палец.

– Что, мешаем? Ну, мы по-тихому. («Эх, – подумал Слепухин, – не понял. Не в коня наука, не впрок корм».) …Значит, строгаю я ему дачку, работка, конечно, не та, что раньше, размах не тот, но вырезал я ему игрушечку: лесенки винтовые, перильца, балясины, короче говоря, штырем стоит… Своими ушами слышал, как хозяин хвастал перед псами какими-то мастером и даже одолжить меня обещался. Тут мне и ударь в голову, что за мастерство мое не откажет же он мне в малости махонькой. Написал бабе своей, приезжай, мол, да обрисовал, как дачку эту найти – охраны ведь никакой, для видимости только подкумок дрыхнет целый день, сторожит, значит, от меня. Короче говоря, нашла меня моя баба, да совпало не в масть: как раз хозяин со своими псами отдыхали здесь же. Стоим мы, значит, с бабой у забора, тут нас и выцепили: хозяин выкатился, рожа знаменем пылает, шуму, как от фугана механического, попер он, короче говоря, бабу мою личными своими матюгами, а мне определил: ночь в ШИЗО, днем – доделывать его конуру… И никак я в толк не возьму: ведь сами, волки поганые, гребут все под себя, наживаются, и при этом ну ни капельки благодарности к тому, на ком наживаются. Вот ты, к примеру, мне добро сделал, так и я тебя отличаю и при случае помогу, как же иначе среди людей? Или возьми даже помещик какой – ну, угнетал он там крепостных, ну, может, и бил…

– Бил-бил, – прихлебнул Угорь, – я помню… из школы еще.

– Да пусть и бил себе, но ведь и берег, может, не для них, а для наживы своей, но берег ведь, не распушал в прах… по миру бы пошел… а мастерство? – неужто не ценил?.. А у наших псов хоть ты вывернись перед ним – все едино, в грязь разотрет. И сами-то при этом ни к чему не способны, ни к какому делу, ни рук, ни головы, одно умение – начальству половчее задницу лизануть… Короче говоря, озверел я от такой жизни: ночь на киче колотишься, днем конуру его прихорашиваешь. Сижу я в гостиной у него, кирпичики перебираю, и такая тоска меня закрутила – ничего не надо. А хозяин в кабинетике этим часом гостей принимает: понаехало к нему – одних машин во дворе, что воронья, впритык. Думаю: спалить бы их всех к чертям, пока они закладывают. Только прикидываю – спалить не получится: дачка-то сгорит, а сами выберутся. А тут он еще вытащил свою шоблу покрасоваться – показывает конуру – камин, лестница, окна, второй этаж, тьфу, господи! А сам кукаречит: «Я – построил, я – соорудил, я – камин…» Передохнули они таким макаром и опять в кабинетик коньячок хлебать, а я все прикидываю, что бы заделать такое. Из кабинетика уже и песню взвывает кто-то, набрались, значит, выше глаз. «Забота у нас такая…», ну и дальше по песеннику – сдохнуть можно. Вот тут меня и осенило. Спустил я штаны по-шустрому и навалял сколько смог, а потом все это в камин заделал по уму: хоть перебери весь – ничего, а затопи только и минут через десять от вони из дому сбежишь. Короче говоря, камином моим он теперь перед своей шоблой не покрасуется… На, а я – известное дело…

Слепухин выбирался уже из узкого своего прохода в сквозной, накинув телогрейку и оглядывая примятую шконку.

– Золотые руки у тебя, Штырь, да к дурной голове приделаны, – бормотнул он в меру громко, – да и голова ничего, но метла без привязи.

А может, и не надо от этой жизни открещиваться? может, не зараза в ней, а совсем даже наоборот?.. А словеса всякие – это наживное, это – можно и вспомнить, и научиться – шелуха, одним словом, и, может, под шелухой этой и необходимо иметь что-то поувесистей? «Порожняк!» – и напрочь отлетит труха блудливых словопоносников; «козел вонючий!» – и не ослепят ордена, вылизанные из вышестоящей задницы; «петушара позорная!» – и обломится задрюченная псина кукарекать: «поддерживаем и одобряем!». Может, и не надо от этой меты отказываться, а наоборот, выше голову: «Мы из зоны!»

«Потом, потом… разберемся… – припрятывал, приминал Слепухин взбаламутившиеся чувства и быстро нес себя сквозь гомон барака, с шумом, чтобы не влипнуть в неуспевшего уступить дорогу раззяву, чтобы слышали и посторонились, чтобы не сшибать никого с пути, но и самому не уступить, – эх, черт! Долото навстречу…»

– Поклон победителю Проказы, – по-доброму хмыкнул Слепухин, остановившись против Долотова и выворачиваясь так, чтобы и он, слегка вывернувшись, мог разминуться.

– Куда жужжишь, Слепень? Кого ужалишь? – встречно улыбнулся Максим.

– В козлодральню за тазиком. В чистом теле – здоровее голодный дух.

– Отбой скоро – не успеешь.

– А я хоть тазик заныкаю на завтра.

– Подходи потом: у меня чаек появился – запарим.