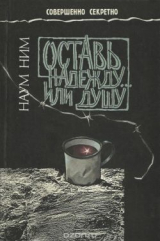

Текст книги "Оставь надежду... или душу"

Автор книги: Наум Ним

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)

Беззвучно мелькала лопата, беззвучно опускался и поднимался лом. Только Слепухинское дыхание хрипло раздирало кисею мелкой снежной завеси. Слепухин раздумывал, куда направиться дальше, чтобы не торкаться попусту и извлекать максимальную пользу своему замыслу.

Из-за сугроба, упрятавшего груду кирпича, высунулся грязнючий шкварной и поманил Слепухина за собой. Может, это судьба посылает ему проводника? Шкварной все время обгонял Слепухина и, дождавшись, пока он приблизится, припускал дальше до какого-нибудь следующего укрытия. Они миновали задами столовую – у Слепухина закружилась голова от гнилостного запаха вокруг, и обогнули барак расконвойников – теперь-то было понятно, куда тащит его крысиными перебежками юркий провожатый.

Кислый запах отходов облеплял Слепухина с каждым шагом. Низенькое дощатое строение распласталось на непроходимо грязной земле, где и снег-то не угадывался вовсе. Слепухин протопал валенками, выбирая места, надежно схваченные морозом, и следом за проводником внырнул в хлипкий тамбур. Когда-то этот свинарник (а именно в свинарнике оказался Слепухин) стоял на земле, но постепенно обрастая мусором и отходами, как бы погружался в землю, вернее, в выгребаемую из него же грязь и теперь уже казался землянкой.

Далеко впереди в мутноватой непроглядности манила теплом живая возня, но Слепухина его провожатый подтолкнул к закуточку у самой двери, к клетушке, выгороженной, видимо, для содержания какого-нибудь особо авторитетного борова.

В клетушке на низко установленной старой двери, снятой с петель какого-то барака, сидел лешачий уродина. Глаза, независимые от сознания Слепухина, норовили ускользнуть в сторону – лишь бы не видеть невозможного, будто все из той же засаленной телогрейки наискось выкроенного лица.

Ни слова не сказал Слепухину глав-петух зоны – пригласил только присесть рядом, что Слепухин и сделал, не прекращая блуждать лабиринтами еще одного замкнутого мирка, где правил этот король обиженных, пахан омертвевших заживо.

Между всем зоновским мирком и этим, упрятанным в нем, не змеилась ограда из колючек или камней, но невидимая, сотканная презрением и страхом с одной стороны, ненавистью и страхом – с другой, оказывалось даже более непроницаема, чем каменная. За каменную и заглянуть можно, и перекричать – здесь же само любопытство к мутному копошению в царстве обиженных могло быть наказано низвержением туда.

Слепухина не удивляло общее устройство владений глав-петуха: именно таким оно и должно было быть, именно такое и могли только вылепить уродцы-слепухины, очутившись здесь. Иерархия тут была куда сложнее, чем в объемлющем мире зоны (но и та, в свою очередь, много подвижнее и сложнее, чем в том мире, где разместились сами зоны, и не в этом ли секрет прочности созданного слепухинского кошмара?).

Обиженные могли здесь быть просто зашкваренными, и эта вот опасность «зашквариться» висела над каждым в зоне: поел с петухом по незнанию – готов, обцеловал тебя петух по злобе – готов; этим страхом, если умело управлять им, любой петух будет держать от себя мужика на почтительном расстоянии. Были здесь и одноразово торкнутые при сведении счетов или еще как… Были и те, кого постоянно использовали, были и такие, которых использовали с дичайшим непотребством, были и мальчики, прирученные исключительно для личных чьих-то надобностей, нередко и офицерских. Работ, поручаемых шкварным, тоже было немало: от чистки снега до обхаживания выгребных ям, от уборки штабных сортиров до обслуги зоновских свиней… Все это шевелилось, подчиняя друг друга высотой положения, страхом оказаться в положении худшем или совсем уж крайнем, грызлось за удобную работу и уже удобством работы пыталось подчинить других, ну хоть одного кого… а плюс еще и запутанное переплетение ниточек и напрямую, и вперехлест к ушам режимника, опера, самого хозяина, любого отрядника, и к каждому зоновскому авторитету, и к бывшему земляку… И надо всем этим хозяйством – уродливый хитрован, упырь-пахан, глав-петух, принимающий сейчас Слепухина у себя в гостях…

Человека, идущего по лесу, конечно же, не могут сбить с дороги многочисленные паутинки между деревьями, но рвет-то он их только если не в себе, или если явно мешают, а чаще склоняется, обходит, пригибается, не задумываясь даже о противненьких паучках, заставляющих его двигаться так вот изгибисто. А если человек не знает дороги? если он просто гуляет себе в свое удовольствие? в свое ли или в паучиное? Какой мощной силой выгибает всех в зоне этот упырь-слепухин?! как выгибают зоновские туземцы-недоделки заоградных слепухиных!..Как гениально проста скелетная основа обжитого слепухиными мироздания!.. или изжитого? изжитого и обгаженного?..

– Ты чего носом крутишь – или не подходит тебе моя компания? – пахан все тыкал глазками, все выгибал тонюсенькую пленочку, удерживающую Слепухина над вонючей преисподней. – Так я тебе не навязывался…

Совсем замутило Слепухина, когда он попытался разгрести искрученные клочья, забившие жизнь урода-пахана. Зажмурившись даже, он проталкивался сквозь десятки испотрошенных слепухиных, среди которых, если кому и позавидовать, то одному только – проткнутому насквозь электродом за неосторожное слово – отмучился и лежит грудой тряпья, сдвинутый в угол уличной уборной… Но, растолкав еще нескольких, Слепухин застыл вдруг беспомощно в тюремной бане, пытаясь укрыться за других от клыкастой овчарочьей пасти. Четыре откормленных зверюги в ответ на требование горячей воды ворвались в предбанник. Слепухин метнулся в моечную под защиту ледяных потоков, но поскользнулся на втоптанном обмылке, и совсем не повезло, что собака, рванувшая к нему, была не слишком ловка, не успела клацнуть впритык, а хватанула совсем не шутейным серпом… прежде этого события внутри пахана не было ничего – абсолютная пустота, будто и жизни прежде этой овчарки не было, будто отхватила ее та же клыкастая пасть…

Вкуснейший запах плотным потоком сгонял в сторону устоявшийся помойный дух свинарника. На двух кирпичах, перетянутых раскаленной до белых прожилок спиралью, поджаривались на железном листе свиные уши и какие-то скомканые кусочки. Над стряпней колдовал шкварной адъютант, приведший Слепухина.

Так вот что задумал глав-петух: принял Слепухина за кишкодава беспонятного, заманил на еду и так вот собирается зашкварить, так вот тупорыло надеется подчинить Слепухина себе… Даже обидно было, что пахан отверженных оказался много глупее, чем Слепухин о нем навоображал. А, может, он еще что задумал? (Преграда между Слепухиным и петушатными владениями опять истончилась). Но что у него может быть еще? Нет, он просто-напросто дремучий мудак и, наверное, многих так вот по-мудацки подловил на самый простой крючок. Сейчас начнет шоркать, что никому не расскажет, что все тишком будет…

Слепухин подозрительно глянул на жаровню и еле сдержался, чтобы не потянуть шумно восхитительный аромат.

– С непривычки, может, кажется несъедобным, но ты не кривись. Французы вон, говорят, лягушек хавают и – ничего, долбятся себе как ни попадя… А на мой вкус – ничего лучше хвостов и ушей свинячьих быть не может, только прожаривать надо получше…

А почему бы Слепухину и вправду не отведать этой по всем признакам великолепной пищи?

Желудок его просыпался неудержимо от долгой летаргии и заявлял о своих потребностях крикливо, загоняя разные вымученные рассуждения в тупик и даже помогая тут же выкрутиться из тупика.

Разве возможно Слепухину зашквариться совместной едой с петухами? Ведь именно Слепухин – автор всего этого кошмара, а автор волен как ему вздумается вмешиваться в игру разных там занятых в эпизодах паханов и прочих слепухиных. Да и вообще, какое ему дело до этого ошибочно сооруженного мира?! Это все – брак, печально, конечно, но – брак, и должно ему рассыпаться, исчезнуть, развеяться… Почти нащупан уже секрет слепухинского мироустройства, а дальше – выход, дальше – его путь, и, кстати говоря, неплохо бы запастись для этого пути свиными ушами и хвостами – мало весит и хорошо сохраняется в дороге.

– Так что вчера-то было? – попробовал еще раз тыкнуть пахан. – Ты ешь себе и рассказывай…

Нет, и вправду ошибся Слепухин: недоумок король этот… так вот и держат они всех в страхе потому, что – издали, а глянь на него вблизи – дурухан дуруханом… И самое глупое в вопросе его, самое с головой его выдающее – это понятие мифическое «вчера». Нету ведь никакого вчера – объяснить ему, что ли?.. Ну прямо как прагматик тот с ломом – посчитай до стольких-то там тысяч, и обед дадут… Это только в цирках псам дрессированным обеды дают за никчемушные умения – посчитай или пролай слово «вчера». Нету ни вчера, ни завтра – если и есть что-то – это всегдашнее сегодня. Когда ты, конечно, своей жизнью живешь, своей дорогой идешь. А вот если свернул, закрутился в задумках – тут перерыв, тут, может, и есть это вчера – то самое место, с которого свернул… Тогда, выходит, вчера было и у Слепухина. Была лихорадочная любовь к потаскушке Оленьке, был костер в ночном лесу, Слепухин, высматривающий из-за деревьев… А что было потом? Да ничего не было, ни-че-го, только каждую минуту вышпокивал Слепухин своими однобокими фантазиями, мечтами, злобами или еще чем какого-то недоделанного слепухина – вон уже сколько нашпокал их, и живут себе, не тают, хоть и из фантазий одних выдутые или из другого столь же непрочного матерьяла… В какую-то совсем кошмарную ночь выдул и этого упыря, который корчит из себя черт-те что, а на самом деле из одного только липкого слепухинского страха сплетен… Может, объяснить ему все популярненько? врезать спокойненько так между глаз правду о том, кто он? и откуда? и что такое «вчера»?.. А что, если как в сказке – вся прочность, которой его недоделки сляпали свою жизнь, от одного только правдивого слова и рассыплется?.. Нет, вряд ли – надежно сляпали, на века… Не стоит себя выдавать, а то и не выбраться отсюда… Может, на самом-то деле его и проверяют – знает ли он свою роль во всей этой круговерти или не знает еще? Может, они и дают Слепухину жить и шпокать им дальше пополнение, пока он не догадывается ни о чем, а поймут, что догадался, – сразу в расход, чтобы не разрушил их постройку? Нет, вроде не сходится: ведь если его в расход – все само рассыплется… Неважно, главное при любом раскладе – не выдавать себя.

– Молчишь?.. Ну ладно – успокойся пока, а потом у меня к тебе будет предложеньице… Ты и не представляешь, как с твоими способностями и с моим опытом мы можем все здесь завернуть!.. – пахан залоснился, как бы смазываясь мечтами. – Эх, да и не только здесь… Мы с тобой… мы с тобой, брат…

Слепухин примеривался ко второму уху, с обидой сознавая, что глазами-то съел бы все на этой жаровне, но отвыкший от пищи желудок напрочь разучился умению с пищей этой обращаться. Всего-то и съел одно не очень большое ухо, а желудок задумчиво выжидает, не решив, что в этим ухом дальше делать, и напрочь отказывается принимать следующие, не разобравшись с первым. Можно, конечно, настоять, но потом того и опасайся, что в обиде подгадит брюхо в какой-нибудь ответственный момент…

– Не лезет больше? – заметил пахан терзания гостя. – Не огорчайся – это бывает, это всегда после того, как рванет тебя внутри… Пройдет… Иди отдохни пока в тепле, а за жратву не переживай – это все твое. Отдыхай – потом добазарим.

Слепухин предпочел щедро дарованную пищу забрать сразу, не рассчитывая особенно на постоянство посулов. Он тщательно припрятал в карманах телогрейки и за пазухой все содержимое жаровни и выбрался из клетушки глав-петуха, все еще ощущая его оценивающий взгляд. Пользуясь указаниями давешнего шкварного, Слепухин двинулся вглубь старого барака, толкая впереди себя хрюклый переполох немногочисленных обитателей. У самой дальней стены в настоявшемся тепле слепухин умостился в блаженстве на слежавшейся соломенной подстилке.

Всполошенные соседи быстро утихали, возвращаясь к привычной возне, и Слепухину было приятно, что возня их ни с какой стороны его не цепляет, не требует вздернутой его настороженности.

Однако умиротворяющее шевеление вокруг на самом деле оказывалось только верхушечным впечатлением о настоящей жизни в этом бараке. Чем более забывался Слепухин, тем глубже погружался он во все те же отвратительные знакомые бурления воспаленных страстей. Этапы втискивали сюда новых обитателей дважды в неделю, но на расправу уволакивали двоих-троих ежевечерне, когда остальные обитатели зоны, наоборот, успокаивались в относительной безопасности до утра. Здешние старожилы начинали исходить смертной тоской задолго до вечерней расправной поверки и все нанизывали хитроумные планы, как вытолкать подальше наружу тех, кто подурехливей, но и здесь ведь основное – не переусердствовать, палачам-то не особо хочется валандаться со строптивцами, для палачей вся эта возня – постылый будничный труд, поэтому выторкнутый слишком далеко мудила может вдруг зайтись в психовке, и его уже нипочем не возьмут, оставят на другой раз… Так и жил приютивший Слепухина барак от одной поверки до другой, ненавидя все время остальных зоновских обитателей, для утехи желудков которых и устраиваются смертные эти потехи. (Слепухину показалась забавной эта лютая ненависть, не имевшая под собой никакой основы, кроме всегда изумляющего доверия вечно лживым лозунгам, и теперь вот тем из них, где кого-то пытаются убедить, что зоновских обитателей кормят соответственно нормальным потребностям. Впрочем, в поддерживании такого вот напряжения немотивированной ненависти обнаружились еще одни прочные скрепы, попрочней даже, чем три наивных кита… (Часто в барак являлись разные представительные двуногие и выбирали себе кого-нибудь, и тогда обгаженная обслуга стелилась перед ними пошуршистей соломенных подстилок. По поводу этих посещений у старожилов не было общего мнения: одни считали, что являются такие палачи, перед которыми свои – просто милые неумеки, другие мечтательно предполагали, что представительные посетители забирают отсюда счастливчиков для какой-то расчудесной жизни, сытой и полной ласковых почесываний. Вели себя обитатели при этих посещениях каждый соответственно своему представлению, впрочем, посетители выбирали сами и сколько там ни выталкивай или ни выталкивайся, скорее всего, это на выбор влиять не могло, что не мешало, впрочем, и выталкивать, и выталкиваться.

Слепухин пристроился совсем уютно, да и соседи пообвыкли и доверчиво прижимались к нему теплыми подрагивающими боками. Он бы, может, и наблаженствовался здесь вволю, но очнулся оттого, что какая-то сволочная свинья, воспользовавшись его доверчивостью и благостным расслаблением, норовили оттяпать у него ухо. С недовольным хрюканьем порскнули с стороны куцые хлюпики, но Слепухин успел-таки выхватить из ворюгиных зубов свое ухо и успел врезать кулаком прямо в розовое дрожащее пятнышко. Ухо Слепухин обкусал, подравнивая, и, разгладив, сунул обратно в карман.

Слепухин не мог не восхищаться открывшимся ему устройством и крепежом приговоренного к разрушению здания. Вот и недоделанные! вот тебе и уродцы!.. недоделанные, конечно, но каждый добавил в общее строение именно необходимое от своей личной недоделанности, и как же ловко все скрепилось! как жестко прочно и просто!.. Главное разделить все перегородочками, запретками и колючками, пропахать бороздами страха и ненависти, выделить побольше неприкасаемых друг для друга и по всем полученным закуточкам пустить гулять липкие потоки нескольких лжей – пусть себе ползают ужами насквозь: во-первых, что везде все справедливо и гуманно, во-вторых, что в каждом следующем закутке каждый лично уж наверняка узнает, почем раки зимуют и где фунт лиха у кузькиной и иной матери, в-третьих, что всюду одно и то же, всюду плохо, нигде нет правды, и вообще идеалы недостижимы. Но главное при этом ограничение общения между разными загородками, запрещение общения между все большим числом разгородок этих, глуховое запрещение! и тогда ползучая ужаками ложь тут же оборачивается правдой. Если же при этом временами пропускать обитателей самых заразгороженных, самых заразрешеченных узилищ обратно в менее разрешеченные, выпускать вместе с ними и испарения кошмаров, что клубятся в тех загородках, чтобы и на других дохнуло, если еще и так – мироздание незыблемо. Строение неистребимо, потому что все постепенно становятся одинаковыми его скрепами, гвоздями и скобами.

А всего и делов-то – разрушить стены, чтобы не упрятывались в темени и незнании поразгороженные норы… всего-то и делов, чтобы каждый мог свободненько заглянуть в любой угол по своему желанию… всего и забот, чтобы не направляли уготовленные запретки каждого, куда именно ему смотреть, а тогда уж не направят и куда думать… всего-то… самую малость надо поднапрячься Слепухину, и рухнут ограды… чуточку поднатужиться и – смотри насквозь, дыши насквозь…

Ничего уже не задерживало Слепухина в этом бараке, душа его рвалась наружу, и приходилось сдерживать ее, чтобы не выплеснула преждевременно ее замыслы. Сейчас оставалось только экипироваться в дорогу, утеплиться понадежнее… А приготовившись по-умному, он взломает стену этого свинарника, столкнет его обитателей с туземцами зоны, переплавится разделяющая их неприязнь в негодование следующей стеной, и дальше затрещат все ограды по очереди… Слепухин проверил надежность упрятки съестных запасов и двинулся к дощатому тамбуру… Глав-петух спал в своей загородке, мечтая, как он приспособит новенького шкварного к своим замыслам о переустройстве неудачно построенного мира, как пристегнет его к своей упряжке и пропахает с его помощью невиданные прежде рвы животного страха буквально между всеми, и тогда уже… тогда… Всего-то и делов оставалось – приручить эту шквароту… всего-то и делов…

Тусклая лампочка из паханской клетушки не доставала дощатого тамбура, и Слепухин долго тыкался, прежде чем попасть в дверь, а на выходе очень удивился, что в зоне почему-то та же темнота, пятнисто залитая светом фонарей. Желтые фонари еле доставали сюда своими щупальцами, и пришлось покружить, выбираясь из нагромождения отбросов. Почему же это вдруг стало так темно? Может, пронюхали все-таки о его замыслах и стараются сбить?

Додумать Слепухин не успел, выцепленный тут же неутомимым режимником.

Майор, как всегда, весьма энергично провел рабочий день и чувствовал приятную усталость, но неунывающее его существо все выискивало возможности для полезной работы, не поддаваясь и усталости даже.

– По каким делам бродишь-ходишь, педерастик любезный? Ну не ерзай, не ерзай, долбить я тебя не собираюсь… отдолбил я свое… как говорится, были мы когда-то давно рысаками… я теперь все силы – на вашу, мерзавцы, пользу. Вот-те на: это же уши… Интересно, чьи же это уши?

Режимник вытаскивал из карманов Слепухина его припасы, и тот старался не шевелиться, чтобы не выдать припрятанное за пазухой. Майор приставил свиное ухо к своему, потом к Слепухинскому.

– Мои вроде на месте… твои – тоже на месте… Чьи же это? Пойдем со мной, паразит ты мой конченый… пойдем-ка в дежурную часть, спросим: может, из офицеров кто потерял?..

Слепухин поспешал впереди режимника и все не мог окончательно решить: знают или не знают? специально для него все это устроено с темнотой и с дедушкой-режимником или совпадение? рискнуть сейчас вырваться неподготовленному еще или не суетиться и переждать?

Режимник все подталкивал, подталкивал Слепухина в спину и втолкнул наконец в дежурку. Там малость притомившийся с утра отрядный Боря втолковывал что-то хмурому мужику, а тот все кривился, едва успевая разгонять в стороны проникновенные слова увлеченного в воспитательном угаре отрядного.

– Мы тебе, выродок, яйца-то прищемим… ты у меня выше головы обпоносишься… Ишь, возомнил себе, ишь, бледво, хвост задрал.

– Я не бледво, – встрепенулся мужик.

– Бледво-бледво, – успокоил Боря. – А, может, ты хочешь спросить с меня за слова? – Боря развеселился. – Так спроси, спроси… – на всякий случай он пододвинул к себе деревянную дубинку, что всегда была под рукой у ДПНК, и глянул на режимника, который, чуть склонив голову к плечу, с веселым любопытством и даже с наслаждением слушал весьма воспитательную беседу.

– Это кто? тот самый твой кляузник?

– Так точно, он, товарищ майор… Ему, видите ли, жратвы мало, боится, наверное, что избессилиет и по выходу бабу трахнуть не сможет.

– Так и не сможет, – поддержал режимник, – если выйдет еще. Не для того мы сюда поставлены, чтобы эти мрази плодили себе подобных. Скоро и вообще мы первым делом трахалки оттрахивать здесь будем. А глянь-ка на этого шкворня – полные карманы свиных ушей, и чешет себе прямо из свинарника. Это же додуматься надо – прокрался на свиноферму и у живых поросят уши отчикал!..

– Так они же вроде жареные, – засомневался Боря.

– Вот и я говорю: отчикал и изжарил… Смотри-ка на эту милую блевотину – ни паспорта на нем, ни вида положенного – чей же такой будет? Ты слышишь?! Тебе-то уши еще не отчикали? Из какого отряда?

Слепухин злорадно ждал, когда же толстошкурый отрядник допрет, что грозный рык режимника «Из какого отряда?» одинаково грозен сейчас и Слепухину, и его отрядному Боре, даже, пожалуй, Боре-то погрознее. Ага, допер-таки, начал объяснять что-то… вон уже и уши заполыхали…

– Что, точно он? – переспросил режимник. – Пусть тогда катится к чертям. Слышишь, ты, – это уже к Слепухину и погромче. – Ты, ты, чего заоглядывался? чего завертел гребнем?.. то есть… в общем, иди себе и пойми, что нехорошо живодерствовать… прямо-таки стыдно за тебя: воспитываешь вас, воспитываешь, а ты вдруг до такой, можно сказать, жестокости… уши с живых поросят обкорнать… иди себе…

Выходя из дежурки, Слепухин слышал, как режимник наседает на оставшегося мужика.

– Так тебе жратвы не хватает, блевотина занюханная? так ты не об том болеешь, чтобы вину искупить, а об том, чтобы брюхо набить, кишкоблуд вонючий?.. Тут вот от петуха хвосты свинячие остались – на, пососи, может, тебе и хватит, бери, пожалуйства, в последний раз предлагаю: возьмешь – в отряд отпущу…

Обошлось, не дотумкали недоумки, выпустили себе на погибель. Запасы, к сожалению, ополовинили, но выпустили все-таки… Слепухин шел к выходу из коридора дежурной части медленно, наполняя всего себя сознанием значительности этого момента – еще немного, и исчезнет коридор этот, здание это, режимник и отрядный, исчезнет все…

На зону валил пушистыми хлопьями белейший снег. Он опускался непроглядным пышным сугробом и, может, даже не опускался, а наоборот – наполнившаяся воздушными пузырьками свежая земля с тихим шипением поднималась к небу. Только вот вряд ли земля могла быть такой ослепительно чистой, значит, все же опускалось небо… Нет, скорее всего, белая пряжа снегопада сшивала землю и небо в одно, заштопывала эту вот рану, расковыренную здесь уродами-слепухиными, сшивала кошмарную прореху.

За ровным снежным шорохом вскребывался в уши тяжкий надрыв больших жестяных лопат – шкварные в жилой зоне начали борьбу со снегом, принялись ковырять заново еще и не затянувшуюся рану.

Перед Слепухиным выросла здоровенная шинель с красной повязкой ДПНК на рукаве.

– Ты что здесь прохлаждаешься, петушачий отброс? Эй, воин, дай-ка ему лопату – пусть крылья поразомнет…

Кто-то сзади ткнул в спину Слепухина лопатой, и Слепухин взял ее. Перед ним махали руками, объясняя, что расчистить ему надо все дорожки в штабной зоне. Наконец, надоедливые голоса и тыркающие со всех сторон сапоги потонули в еще более загустевшем снежном обвале.

Слепухин отошел от крыльца дежурной части, пока все здание не проглотил снегопад (да и отойти для этого понадобилось на каких-то пару шагов). Он стоял, чуть навалившись на лопату, отдаваясь на волю стихии, согласный быть погребенным в одном сугробе со всем этим местом, лишь бы занесло все это по самые верхушки сторожевых вышек. Ему стало смешно от трусливой суеты ДПНК. Заиграло очко, забегал… Лопату сует… ну, не баран ли? Лопатой против такой небесной атаки? – все равно, что ложкой горе вычерпать…

Было тепло, и Слепухин все стоял, не меняя позы, обрастая снежными навалами по плечам, по голове, по рукам, скрещенным на черенке лопаты. Немного грустно было от того, что так и не дойдет он до полюса, так и не встретит преданных вчера друзей, но ведь, можно считать, что он уже в пути, а значит, судьба его завидна – не всем дойти туда, но он все-таки попробовал…

Главное, что ему удалось заручиться поддержкой небес, и он исправит свою ошибку, и даже очень правильно, что засыплет вместе с собой… каждый должен искупать свои грехи…

Очнулся Слепухин, когда проступили вновь зоновские фонари и зачернела за поредевшей снеговой пряжей ограда с различимыми уже ажурными стропилами вышек. Господи, как же огромна эта рана, если даже в небесах не хватает нежного матерьяла для заживления ее!..

– Ты все еще отдыхаешь. пидер ленивый?

Слепухина начали пинать сразу и не мене пяти сапог и шести кулаков, но замутившиеся слезами глаза не могли рассмотреть эту диковинную шестирукую пятиножку. Он принялся шоркать лопатой – только бы отстали от него, только бы оставили в покое и тишине для того, чтобы мог он хоть что-нибудь сообразить…

Хорошо, пусть небеса оставили его, но ведь у Слепухина есть еще и свой план… он и сам знает, как взорвать все это… Засыпать эту гниль снегом, конечно же, было бы лучше, эстетичнее, но если не хватает снега, то черт с ней, с эстетикой!.. Все равно Слепухин все это разрушит и, может, еще дойдет до вчерашних друзей… Все равно разрушит… все равно… все-рав-но-все-рав-но…

Слепухину удалось в запаренности работы растопить обиду на обманувшие надежды, укрепиться в прежних замыслах и даже повеселеть от того, как ладненько у него планируются ровные дорожки штабного городка, как ловко этими искусными дорожками он замазывает любые возможные подозрения на свой счет.

Снег уже совсем прекратился, и небо очистилось, поглядывая россыпью зорких глаз за Слепухиным. Шкварные в жилых зонах управились со своей работой, но сюда, на помощь Слепухину, их не вызвали, видимо, решили, что он справится и сам – вон ведь как красиво у него получается.

Слепухин расчистил большую площадку перед зоновскими воротами и стоял, оглядываясь и соображая, надо ли еще где приукрасить. Очень уж хотелось на виду у многочисленных глаз сверху все сделать наилучшим образом. Пока же Слепухин даже подмигнул в сторону одной близкой совсем звездочки. Он был уверен, что она глядит на него не равнодушно, как остальные, а с теплым сочувствием. В чем другом, но в сочувствии Слепухин обмануться не мог – именно этого напрочь лишен уродливый мир, по которому протянул он сейчас несколько изумительно ровных дорожек.

Появившийся рядом майор – начальник роты охраны что-то гудел в самое ухо, что-то приказывал про дорогу от шоссе к воротам лагеря, что-то сулил за быструю работу и совсем уж надоедливо шоркал про особую ответственность и про его, Слепухина, сознательность, на которую майор рассчитывает. Заткнулся бы скорее, псина, и не отвлекал… Глаза не могли оторваться от жалостливого ласкового взгляда сверху.

Пока майор шуровал у себя в дежурке, а потом колдовал над железным ящиком на стене, пока раскрывались от его манипуляций зоновские ворота – Слепухин все стоял столбом, не отрываясь от своей звезды.

– Сейчас я вызову наряд, – снова отвлек начальник охраны Слепухина, – и открою наружную дверь шлюза. Только ты там без глупостей, а то воины тебе все кости переломают. А расчистишь по-шустрому – с меня плита чая. (Ах, как он волновался, рискнул нарушить инструкцию… даже не облаял ни разу за столько длинных слов… Но ведь и не хотелось вызывать расконвойников и караулить потом за ними из ворот шлюза почти два часа кряду – этот-то петух вон как быстро управляется… а попробуй не расчистить хозяину дорожку к утру – сживет…)

Слепухин догадался, что небеса не отвернулись от него, не зря ведь звездочка эта так долго ободряла и утешала, да и сейчас еще подмигивает… Вот и пришло его время вернуться на свою дорогу, и не надо пробивать стену, ее и открыть можно, да так и оставить открыто – результат будет тот же, рухнет… Главное – решиться и прикончить этого вот недоделку, этот брак, пока он не вызвал других уродцев – с целым нарядом слепухиных не справиться… Но ведь это ничего, он ведь не человека прикончит, а уродца недоделанного, самим Слепухиным и выдуманного уродца… это ведь ничего, это можно.

Слепухин зажмурился. Даже с закрытыми глазами он видел толстую шею майора, спешащего запереть железный ящик прежде, чем бежать в дежурку для вызова наряда. Широкий разворот – тяжелая лопата гильотинным ножом поднялась на уровень багровой шеи и ухнула, разгоняемая шумным выходом Слепухина.

Не глядя на казенного уродца, Слепухин торопливо разбирался в рычагах на пульте ящика и по скрипу наружных ворот понял, что шлюз открыт. Он торопливо прогрукал по шлюзу, боясь, что звездочка – его спасительница и поводырь – исчезнет куда-нибудь, потеряет к нему интерес или попросту затеряется безвозвратно среди тысяч других.

На выходе из шлюза Слепухин боязливо глянул вверх и сразу узнал ее – светлую и родную. Посеревшее утреннее небо безжалостно гасило звезды вокруг, закрывало любопытные взгляды с далеких небес, припрятывало небесные богатства от земли, но звезда Слепухина, казалось, только разгорается в светлеющем небе… Похоже, что она даже спустилась пониже, чтобы Слепухин ее случайно не спутал с другой какой…

Да ведь это и на самом деле его поводырь… Слепухин старался шагать побыстрее, хотя валенки проваливались в глубокий снег и приходилось с силой вырывать их обратно… Чьи-то давние слова шелестели на губах Слепухина вперемежку с его нынешними словами.

«Звезда моя, звезда светлая и утренняяя, ты да я только, ты да я вместе… позади остались псы и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду».

Снег впереди Слепухина брызнул фонтанно, запорошив лицо и глаза.

«Звезда светлая и утренняя, – бормотал Слепухин, отфыркиваясь от еще одного снежного фонтана… позади остались… позади».

Он оглянулся, уверенный, что позади сейчас все рушится: подламываются вышки, бесшумно рассыпается ограда, проваливаются внутрь крыши зоновских строений и гаснут медленно фонари.

Но зона по-прежнему вздымалась над его плечами мощной крепостью до самого неба. Совсем ясно увидел Слепухин напряженное лицо уродца на ближайшей вышке, недоделки, для стрельбы только и приспособленного… во все небо разрастался его серый глаз, перечеркнутый по зрачку автоматной мушкой. Глаз прищурился, и Слепухин разом потерял все трудноприобретенное умение в управлении сложным механизмом своего тела. Он завопил, но и это не помогло – тело его продолжало складываться, плечи проваливались вниз, подламывались колени и весь он стремительно ссыпался кучей костей, запутавшихся в тряпье. Запрокинутая голова бессильно моталась в падении, а глаза все еще старались зацепиться за спасительницу и поводыря, но и она – звезда светлая и утренняя с шипением тонула в снегу…