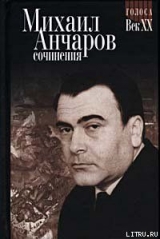

Текст книги "Как птица Гаруда"

Автор книги: Михаил Анчаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)

Он выглядел, как метрополитен в коровнике, – этот отец Жанны. Напряженное высокомерие, волосы рыжие с сединой, и губы сиреневые. В этой сутолоке он как бы представлял порядок и, может быть, даже самое Науку, которую, ему казалось, этот махорочный туман отрицает…

Да ни боже мой! Науку отрицать глупо.

Не говоря уж о том, что дело зашло так далеко, что без науки не выжить, человек всегда будет стремиться узнать, «что у куклы в животике». Человек не может просто поселиться и жить, и в любом раю Ева всегда сорвет яблоко.

Речь может идти только о пути, который наука избрала.

В общем, кибернетика только еще ликовать начала, а дед уже упирался и не ликовал.

– Ни хрена, – говорил он отцу Жанны. – Это все со страху и сгоряча. Жизнь не вычислишь. Она вывернется. Не машина в небо Юру несет, а он на ней едет.

– Нет, – утверждал отец Жанны. – Все же машина его несет. А завтра мы ее научим думать.

– Попробуйте сначала мартышку, – сказал дед.

Кибернетика только растопыривалась, а дед уже из нее выпрастывался, как из чучела. Потому что она второпях объявила, будто человек – это компьютер, только посложней – усовершенствованный.

Особенно отца Жанны раздражала пара – скуластый человек с бутылочными глазами, а рядом с ним женщина с вульгарным взглядом и длинными ногами, которую юбиляр называл Минога.

– Говорят, в одном доме у физиков в сортире стоит манекен, – сказала Минога. – Звать Рауль. Когда дверь отворяют – он вскидывает руку, будто это он отворил.

– Вся ваша кибернетика – это Рауль, – сказал дед. – Ей кажется, что это она открывает дверь.

Мимо отца Жанны все время проходили какие-то люди. Это мешало ему понять, на каком уровне вести разговор.

– Машина уже научилась распознавать образы, – сказал он деду. – Трудно, но мы научились это делать.

– Облики, – сказал Громобоев, человек с бутылочными глазами. – Не образы, а облики. Образы машина распознавать не может.

– Почему же? – высокомерно спросил отец Жанны.

– Образы родятся в живом человеке. А когда он их превращает в плоть, воплощает в подобие, они становятся обликами, и тут их может различить машина… Да вы сами это прекрасно знаете…

– Нет. Не знаю, – ответил тот.

– Вам так кажется. Вам кажется, что вы найдете самое последнее лучшее правило, облечете его в термин, и тогда жизни из машинной программы уже не вывернуться.

– В общем, да, – спокойно ответил тот.

– Вы останетесь с носом.

– Поживем, увидим.

– Увидим, если поживем, – сказал дед. – Мартышка уже у кнопки.

Вот об этом все и думали: машина вычислит, мартышка нажмет кнопку.

– Выпьем! – опять раздался громовой голос Анкаголика.

И отец Жанны поморщился.

Он знал этого типа. При первом знакомстве новый директор завода, которого сопровождал отец Жанны, конечно, накричал на Анкаголика и хотел притоптать, но Анкаголик не поддался и непонятно пригрозил директору, что если на него будут кричать, то он всех заплутает в заблуждении.

Новый директор ничего не понял и рявкнул:

– Как фамилия?!

– Тпфрундукевич! – бодро ответил Анкаголик и опять всех оплевал.

– Не выношу этого типа, – сказал деду отец Жанны. – Кто это?

– Это наш старинный друг, – сказал дед. – Со странностями.

А странностей у старинного друга было сколько хочешь, и главная – что он был задумчивый. И его вопросы оглупляли любой ответ. Бывало, спросят его про известного и достигшего человека:

– Да ты знаешь, кто это?

– Кто?

– Чемпион на 50 километров.

– Квадратных? – спросит он.

– Почему квадратных?

– А что он с ими сделал?

– С кем?

– С километрами?

– Пробежал… А ты что думал?

– А я думал, вспахал… или застроил…

И так во всем. Когда ему говорили, что такой-то прыгнул вверх или в длину, он спрашивал: зачем? Когда ему говорили, что такой-то могучим ударом или приемом положил кого-то, он спрашивал: за что? А когда ему говорили, что такой-то проявил себя настоящим спортсменом и сражался до конца, он спрашивал: за кого?

Он задавал вопросы, на которые ему ни один собеседник не мог ответить. Это было отвратительно.

А когда ему отвечали, что он и есть тот дурак, на вопросы которого сто умников ответить не могут, он спрашивал: почему?

И становилось непонятно – а действительно, почему сто умников не могут ответить на вопросы одного дурака, и становилось страшно, что он вдруг спросит: а что такое умник?

Все дело в том, что выражение насчет ста умников и одного дурака подразумевает, что дураку потому бессмысленно отвечать, что он ответов не поймет.

А этот тип такое производил впечатление, что он ответы поймет. И это было самое непереносимое.

Вот, задумавшись над именем Жанны, он сказал:

– У моего кореша детей много. Сперва были Иваны, Прасковьи, потом стали его выдвигать вверх, и у него дети пошли Жорж, Искра, потом он стал начальником – и дочь Венера. Потом его сняли – имена в обратную сторону покатились. Последняя дочь – Дарья. Выходит, Жанна, твоего отца еще не сняли?

А отец ее тут же сидит, в директорской делегации. У отца волосы рыжие с сединой и губы сиреневые. Жена полная в пустую тарелку смотрит, не ест, не хочет. Фигуру бережет. А что там беречь? Там на всех хватит.

– Сань, а ты за кого? – спросил своего правнука Зотов.

– За математику, – сказал он.

– И я, – сказала Жанна. – Жизнь должна быть чистая.

– Как математика? – спросил Зотов.

– Да. И как спорт, – сказала Жанна. – Саню тренер хвалил. По боксу. Теперь за нас не надо заступаться.

– Ну и унгедрюкт цузамен, – сказал Анкаголик и заорал: – Выпьем?

Это у него поговорка такая.

Анкаголик, бывает, рассказывает про что-нибудь, а в конце добавит: «Ну и унгедрюкт цузамен».

Сколько Зотов ни спрашивал, такого слова «унгедрюкт» в немецком языке нет. «Цузамен» есть, а «унгедрюкт» – нет.

Но самое интересное, что в любом рассказе, или, как говорят, контексте это слово понимали все. Так что пример с «глокою куздрой, которая бодланула бокра и бодлает бокренка» тут не годится. У глокой куздры и падежи были, и числа, и другие дорожные знаки для соображения.

«Унгедрюкт» же таковых не имел, и потому смысл его доходил путем мистическим и запредельным, и доходил исключительно до людей, немецкого языка не знавших.

А ведь если подумаешь, то и правда унгедрюкт цузамен. У живого поведения есть, конечно, своя логика, но она иная. Ее и надо изучать, как иную и особенную. Иначе постоянный конфуз и тайфун. Один дал другому в рыло. А дальше что? Действие равно противодействию? А кому вмазали, может и убить, может посмеяться, а может и утешить обидчика. Все может. Как пожелает, так и сделает. Потому что основа живой логики – желание и нежелание, а также – свобода и несвобода их выполнить.

– Короче… – сказал отец Жанны. – Что же такое математика, как не отражение природы?

– Короче? – спросил Громобоев. – Ладно… Математика – это тайная надежда, что допущенное упрощение сойдет безнаказанно.

В нахальную компанию попал отец Жанны. Он хотел было отреагировать, но не успел сообразить – как, и тут его добил бессодержательный и бессмертный Анкаголик.

– Вот времена переменились, – загадочно сказал он. – Крестная моей матери каталась верхами со своим женихом. Богатая была женщина… А ее лошадь пукнула. После этого крестная от стыда осталась старой девой…

– Слушайте! Слушайте! – крикнул дед.

– И даже в тридцатые годы был в Москве случай – невеста пукнула за свадебным столом. Гости сделали вид – не заметили. А невеста ушла в другую комнату и повесилась.

– Может быть, хватит? – спросил отец Жанны.

– Я к тому, – ответил Анкаголик, – что в нынешние времена, если невеста пукнет, все заржут. И на этом дело кончится. Я ж не говорю – хорошо это или плохо, я говорю, времена переменились.

Отец Жанны поднялся и вышел с изумлением. Мама Жанны сделала то же самое, но медленно. И по дороге кивала всем головой.

– Ну и унгедрюкт цузамен, – сказал Анкаголик. – А теперь выпьем за старых Зотовых, которые Юру в космос воздвигли… Горько!

«Когда будет воскрешение из мертвых, Анкаголика восстановят первого. Сделают череп по фотографии с паспорта, оденут плотью, разыщут душу по моим записям и вдохнут обратно.

Алкаш бессмертный, когда же ты пить бросишь!

Ну ладно.

Так мы справляли дедов юбилей».

Живая материя отличается от неживой. Все. Точка.

И пытаться объяснить, что происходит с живой при помощи неживых механизмов, – только себя обманывать.

И не потому, что живая сложней. Дескать – вот доберемся до корня, и весь механизм налицо. Нет. И в корне не механизм, а другое. И потому – нужен другой подход.

Человек это не «механизм, только посложнее». Живое вообще не механизм. Живое – это другое. Нельзя взвесить желание. Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу. А где у желания берег?

42

У Громобоева, еще когда он в школе учился, несколько раз выскакивал чирей, по-научному – фурункул. И какое совпадение: как только выскочит фурункул – так начинается какая-нибудь война – Хасан, Халхин-Гол, финская. Ему, конечно, велели пить дрожжи, но не помогало. Войны начинались, а тучи в мире сгущались все больше.

– Я начинаю бояться этого мальчика, – говорила учительница немецкого языка.

И вот спустя столько лет после войны эта учительница встретила Громобоева на улице. В одна тысяча девятьсот шестьдесят втором году она встретила этого бывшего мальчика, который внушал ей суеверный страх, и она ничего не могла с собой поделать.

Он шел, стараясь не сгибаться.

– Что с тобой? – спросила она.

– Фурункул начинается на пояснице, – ответил он, сморщившись. – Натер… Надо переходить на подтяжки… Говорят, трут меньше, чем ремень.

Она взялась рукой за сердце.

– Не бойтесь, – сказал он, – войны не будет… Я в аптеке нашел средство против фурункула… Называется «Оксикорт»… Все останавливается.

Самое замечательное, что это случилось во время Карибского кризиса, когда чуть было не доигрались, но который, если помните, остановился вовремя.

Зотов не поленился, сходил в аптеку и купил «Оксикорт»– мало ли что.

А потом, возвращаясь домой, увидел, как из-за утла выскакивает мужчина и что есть духу бежит на него и – мимо по тротуару. А потом из-за угла вываливается толпа – и за ним. Только было Зотов подумал – «химика пымали», как из-за угла выползает троллейбус, и все выяснилось. Оказывается, люди бежали к остановке, а тот мужик – первый.

Прямо хоть в копилку собирай простые объяснения запутанных людских дел.

Но и наоборот – бывает за пустяком такая бездна, что голова кругом.

Люди погрузились в троллейбус и укатили, а последним из-за угла показался Громобоев, как всегда опоздавший.

– Стой, – говорит Зотов, – отдышись. Троллейбус ушел.

Покурили.

– Виктор, – говорит Зотов, – Саньку спасать надо.

Тут ветер погнал облака, прохожему залепило лицо газетой.

– Так как быть с Санькой? – спрашивает Зотов. – Неужели мы и этого потеряем?

– Ты спроси Саньку, как он относится к числу «пи», – сказал Громобоев и побежал к остановке.

Из-за угла выползал троллейбус. И опять выяснилось: Громобоев не первый троллейбус догонял, а опережал второй.

Часто, бывало, думали, приемыш догоняет прошлое, а оказывалось – он опережает будущее. Делать с этим открытием покамест было нечего, но Зотов его запомнил.

Он пришел домой и увидел Саньку, который тупо смотрел в зеркало. «Наконец-то!» – подумал Зотов.

– Санька, как ты относишься к числу «пи»?

Он встрепенулся, сделал у зеркала бой с тенью, потом обернул каменную физиономию и сказал:

– Оно меня измучило.

– Странно.

– Я не могу понять, почему прямая и окружность несоизмеримы, почему проволочное кольцо нельзя распрямить, разделить на равные отрезки, а потом ими же измерять все остальное.

– А больше тебя ничто не мучает?

– Нет, – сказал он. – Только число «пи».

– А тебя не мучает, что аксиома «В здоровом теле здоровый дух» оказалась враньем? – спросил Зотов.

– Почему же враньем?

– Потому что хотя все попытки улучшить жизнь, повлияв на нравственность, ни к чему не привели, но и попытки улучшить жизнь, повлияв на телеса, окончились тем же.

– Ну и что?

– И выходит, что мы о жизни чего-то не знаем.

– Мы не знаем математики, – сказал он.

И снова стал лупить эту тень, потому что он, видно, никак не мог ее победить.

– Санька, – сказал Зотов. – Не того бьешь.

– Дед, все очень просто, – сказал он. – Происходит математизация жизни.

– Это невозможно. Математизация годится только для абсолютно твердых тел, а их на свете нет… Все остальное – округляют приблизительно… Число – это упрощение, Санька… Математика – наука точная, потому что математика наука тощая… Неплохо сказано? А?

– Это сказал дурак.

– Первый раз слышу, чтоб так обозвали Гегеля.

– Дед, один плюс один – всегда два… два яблока или два паровоза.

– Стакан сахара плюс стакан кипятка, – говорю, – это полтора стакана сиропа, а не два…

Он усмехнулся:

– Остроумно. А это тоже Гегель сказал?

– Нет. Один трактирщик.

– Какой поэдинок, – кривляясь, сказал Санька. – Какой поэдинок… Сэрдце, тебе не хочэца покоя… Спасибо, сэрдце, что ты умэешь так любить…

– Глупый ты, Санька, – вздохнул Зотов. – Любить – это не слюнявая рекомендация… Сегодня любить – это жестокая необходимость. Иначе просто не выжить.

– А где доказательства? – спросил он.

– Поверь на слово. Иначе испытаешь на собственной шкуре. Приближается страшное доказательство высыхания твоей души.

– Докажи, что она есть, – сказал он.

– У тебя есть всего несколько лет… Потом будет поздно.

Увы. Это случилось гораздо раньше.

…Мать Жанны оглядела Зотова, оглядела комнату.

Крупная женщина. Наверно, сейчас скажет – сэрдце болит, тогда придется спросить – какое сэрдце, левое или правое? Как Серега в детстве жену Асташенкова Полину, бывшую Прасковью.

Она села и начала дышать. Дышала, дышала и говорит:

– Уймите вашего внука.

– Наверно, правнука! Санька мой правнук.

– Ну хорошо, уймите вашего правнука.

– Значит, все-таки Жанна? – догадался Зотов.

– Да. Я не хочу, чтобы моя дочь и он…

– А ее вы спрашивали?

– Мне достаточно приказать.

– У него тоже есть отец, обратитесь к нему.

– Ваш Геннадий ссылается на свою мамочку.

– А что Клавдия?

– Она прислала меня к вам.

– В таком случае и мне надо посовещаться с моими дедушкой и бабушкой, – говорит Зотов.

– Не доводите до абсурда.

Решительная женщина.

– Давайте позовем их двоих, – говорит Зотов. – Обратимся к первоисточникам.

Она опять начала дышать.

– Ладно… Ну, если что не так, я вам всем покажу.

– Интересно – что именно?

Правнук пришел один. Жанна не пришла.

– Где моя дочь? – спрашивает мама.

– Здравствуйте, Петр Алексеевич, – говорит правнук. – Жанна не придет.

– Здравствуй, Санька, – отвечает Зотов.

«Санька, Санька. Стоит передо мною Санька шестнадцати лет, рослый, красивый, не похожий ни на мать, ни на отца, ни на проезжего молодца. А похож он на моего Серегу, на своего деда, в его шестнадцать лет… Это в каком же году ему было шестнадцать? 1912 плюс 16… В 1928 году это было… Как раз когда они с Клавдией сошлись, будь оно все неладно… Таня, моя Таня, увидела бы ты сейчас своего сыночка – ну вылитый Серега. Почти».

Мать Жанны кинула телефонную трубку.

– Жанна говорит, что ты не велел ей приходить… Это верно?

– Да, – сказал Санька.

– Велеть могу только я! Запомни! Я!

– Нет, – говорит Санька, – только я.

– Что?!

Пора вмешиваться. Все ясно.

– Насколько я понимаю, Жанна ждет ребенка? – спрашиваю.

– Что? Что?! Да я вас!.. Я вас всех!.. – кричит она.

– Санька, дай воды! – кричу я. – Вот валидол! Мадам, вот нитроглицерин! А вот валокардин – заметьте, венгерский!

– Я сейчас же… мужу… мужу!

– Санька! – ору я. – Говори, мерзавец! Ты Жанну силком взял?! Или вы по-доброму?!

– Ну я пошел, – говорит он. – Не ожидал от тебя…

– Мадам! – кричу я. – По-видимому, Жанна согласилась добровольно! У нас один выход – отдать обоих под суд!

– Что значит под суд?! Что значит под суд, я вас спрашиваю?

– Конечно, под суд! Виноваты оба!

Она малость затормозила.

– Боже мой!.. Что же делать?… Жанна… Красавица… И этот…

Как это я забыл, что Саньке шестнадцать с половиной. Зотовское отродье.

– Боже мой… Что же делать? Что делать?

– Женить, мадам, женить как можно скорее… Когда ей рожать?

– В будущем году, – ответил Санька.

– Ну вот, и будет почти восемнадцать, – говорю. – На недостающие месяцы возьмут справку в райисполкоме… А ты, сопливец, не мог поостеречься? Девушку подвел.

– Да она сама хотела ребенка! – говорит он. – Можете вы это понять? Надо быстрей разделаться.

Тут я начинаю кое-что соображать.

– Ложь! Ложь! – кричит мама ее.

– Погодите, – говорю. – Как это «разделаться»?

– Она считает – чего тянуть? – говорит он. – Отделаемся пораньше, потом будем жить и заниматься делом.

– Мадам, позвоните дочери и спросите: так она считает или нет?

Мать Жанны взяла трубку, в смысле «ну я вам покажу».

Как же это я забыл, что он не только мой правнук, но и внук Клавдии? Где же его мать Оля, черт ее дери? Почему ее никогда нет, когда надо?!.. Все рассчитали, головастики… Какая свирепость…

Мать Жанны положила трубку и сидела грузная, опустив голову, в которой у нее, наверно, все перемешалось. Они с мужем из тех, кто думает, что жизнь – это помеха инструкции, а с помехами надо бороться.

Она поднялась – бороться и не сдаваться.

– Ну, мне здесь делать нечего, – сказала она.

– Встретимся в роддоме, – говорю я.

Хлопнула дверь.

Сейчас и этот уйдет.

– Ты тоже хочешь быстрей отделаться? – спрашиваю.

– От чего?

– От ребенка?

– Знаете, Петр Алексеевич, – говорит он. – Давайте договоримся. Я не продолжение зотовского рода. Я родоначальник своего.

– Это интересная мысль, – говорю я. – Жаль, что не нова. Но беда в том, что это неисполнимо. Род один – людской. Значит, надо сосуществовать как-нибудь… Это ясно. Вот только как? Можно через силу, можно любовно. Как тебе больше по душе?

– Сегодня все знают все слова, – сказал он.

– Санька, – говорю. – Это не слова. Но, к сожалению, большинство понимает это с опозданием. Это не лирика, Санька. Любовь – это не чье-то пожелание, а свирепая необходимость, а стало быть, долг. Гораздо более жестокая необходимость, чем смерть. Иначе роду людскому не выжить. Он или воспрянет, или ему хана.

– Ничего… Как-нибудь… – сказал он. – Тыщи лет кровь пускают, а род людской жив – здоров. Живет помаленьку.

– Саня, и без ноги человек живет, и без руки, но это не жив – здоров, Саня, это инвалид, и ему дают пенсию. Роду людскому пенсию взять не с кого. Да и средства кровь пускать прежде были не те. Теперь только кнопку нажать. Саня, теперь любить – не можно, а должно. И лучше это сделать добровольно.

– Мне говорили, что ты такой… у тебя из каждой мухи – слон. А почему я должен тебя любить?

Я не знал, что ответить.

– Потому что тебе хочется, – догадался я сказать.

– Мне не хочется, – ответил он.

– Ну ладно… – говорю. – Там поглядим… Но смотри не опоздай. А то и мне перехочется.

Он кивнул, поглядел на меня, снова кивнул и ушзл.

Вообще-то насчет опоздания говорить было нечестно. Это в него засядет, и он будет думать – как бы не упустить чего-то, заработает хватательный рефлекс – мое, не отдам… – как собака ненужную кость. А я и нужной костью не хочу быть, и я не хочу быть запасом и лежать в сберкассе на черный день… Но я не мог удержаться. А кто удержится? Я его любил.

…Серега мой, Серега…

Ну ладно.

Старый ты дурень, Зотов.

43

Мужичок молоденький, мальчик хамоватый, со школьными фокусами, на работе не бывший, в рядах не служивший, знающий, что такое параметры и почем Цветаева на рынке, пришел в роддом, где у него сегодня ночью родился сын – три кило четыреста.

Жена – одногодок, чистота, любимица и в институт поступила.

Ну, ладно.

Приехал в роддом, а там мужички и тещи – записки, как на свидании, передачи, как в заключении, цветы, как артиста ждут, а килограммы выкликают, как не то на чемпионате, не то в магазине. Духами пахнет, медициной и выпивкой. Великая лотерея судьбы и тихая биржа.

А ну еще раз – посеян человек в земную грядку, и капля жизни его летит в космосе для неведомых и невероятных дел.

Но жена моего правнука была так хороша для земной программы жизни, что, казалось, она и для космической в самый раз.

Так хороша была жена моего правнука, что ни убавить, ни прибавить, жизнь несла ее как драгоценность, и зло не покушалось на нее.

Всем, чем можно наградить, природа ее наградила, все, чего надо добиться, она добивалась по своему сезону.

Природа наградила ее рождением от здоровых родителей, которые сошлись в дни мира и личной сытости, и зачатие не было омрачено ни истерикой хмеля, ни равнодушием расчета.

Тело ее росло на спокойной пище, а чувства формировались музыкальными упражнениями. Все остальное шлифовалось обычной жизнью, и в каждый сезон она входила, как его наилучший и неоспоримый образец – ребенка, девочки, подростка, девушки и женщины.

Про таких говорят: красавица, – но и в это не верилось.

В красавице есть свернутая трагедия.

В окне роддома с верхнего этажа над лоджией и мужчинами свисала голубая сосулька. Значит, окна выходят на теневую сторону, а на дворе – март.

Итак, пришел мужичок в роддом, отдал апельсины и записку, высвободился из объятий тещи и стал ждать ответа, который не замедлил.

Его поманила голубоватая медицинская сестричка и, отведя в сторону, рассказала, что жена его отказывается кормить новорожденного сына, поскольку боится испортить грудь.

Вот какие дела.

…Квартира еще дожидалась мебели, но газ, вода, лифт их будущей квартиры уже фурыкали, а по белому кафелю ванной ползли крокодилы и бармалеи.

На всех этажах глухо топали жильцы – торопились выгружать лифт – как будто бежали толстые лошади.

Мой правнук лежал на матрасе, переоборудованном под тахту, и вспоминал, что означает сон, если приснились толстые лошади.

Он подскочил как укушенный и вспомнил, что в пять утра ему по телефону крикнули, что у него сын родился!

Схлопывались черные дыры, пульсировало солнце, на земле циклоны вытесняли антициклоны и наоборот, барыги торговали оружием, запугивая население, которому все меньше хотелось его покупать, а у моего правнука сын родился.

…И что поскольку молодая мать кормить сына отказывается, чтобы не испортить грудь, то выход один – в палате лежит мать-одиночка, такого же возраста, как его жена, но родившая по глупости невесть от кого, и у нее молока много, и согласна кормить его сына, то ему следует приносить этой дурочке калорийное питание, поскольку ей передач дожидаться не от кого.

Жена его молодая была рождена по справочнику, воспитана по учебнику, обучена жить по разумным инструкциям. Она была что надо и без этих, знаете ли… Без чего?… Ну, без этих, как их… без сантиментов. Ну что вам еще надо? Красавица, разумная, здоровенькая, нешумная – картинка девочка, знает зарубежные языки, брак ранний, муж молоденький, ребенок здоровенький, и хорошо, что все случилось пораньше, чтобы, может, еще и второго успеть родить и остаться юной. В шестидесятые годы главное – остаться юной. Все, что не юное, не способно к развитию и ужасно. И хватит об этом.

Ни один специалист не возразит. Ни один журнал «Здоровье».

Нас хотят поделить на специалистов и рассовать в папки. И уже дошло, что куда ни ткнись – не твоего ума дело, пока справку об окончании не предъявил. Ты специалист по правому уху, а я специалист по левому – каждый лечит свое ухо. У тебя свой хутор, у меня свой хутор.

Ну, Зотовым это не подходит. Говори им не говори, толкуй не толкуй, а Зотовы всюду лезут и обо всем думают настырно. И когда они слышат, что «нас губит дилетантство», то спрашивают: а откуда они берутся, дилетанты, если специалисты на всех хуторах притаились? и из каждого ухо торчит – левое или правое?

И выходит, что дилетантов столько же, сколько специалистов. Конечно, человек должен знать свое дело. Но одно это еще ничего не спасало. Важно не потерять чутье на общее, на огромное, на объединяющее и не думать, что если ты изучил хобот, то знаешь, как слону жить. Мало быть специалистом. Энтузиасты нужны. Энтузиасты.

И кораблей, утонувших по правилам, больше, чем утонувших без правил, – так статистика говорит.

Значит, дело в чем-то большем, чем знать или не знать, и глубже, чем дилетант или специалист.

Молодой муж Санька загнал в комиссионный магнитофон «Астра», стереофонический, принадлежащий лично ему, и стал возить в роддом калорийную пищу, чтобы она, переработанная телом и душой неизвестной матери-одиночки, стала пищей для его сына – святым материнским молоком.

Он хотел было сходить в общежитие матери-одиночки – узнать как и что и объяснить ситуацию, но побоялся, что его примут за невидимого мужа этой матери-одиночки и девки его побьют.

Да и родители его жены воспротивились, чтобы он увязал еще в не-дай-бог-какой-нибудь истории. Конечно, они мечтали, чтобы муж дочери был принц, но принц не принц, а теперь Санька все же отец их внука. И Санька в общежитие не пошел.

Кто такой принц по нынешним временам?

Это как в балете – принц живет внизу и играет сильными ногами, а она – наверху цветком растопырилась. Иногда и ему хлопают, когда он прыжком одолевает сцену, но главное внимание устремлено не на его ноги, а на ее ноги, и ему хлопают чуть вежливо, как аккомпаниаторше сольного скрипача. Принц – это пьедестал. Кто согласен на такую роль в семейном союзе – того определяют в принцы.

Но она – бедная молодая Санькина жена – не знала, что, перелистывая принцев и отбирая получше, она совершила космическую ошибку, решившись на Зотова. И тут она нарвалась.

Потому что зотовское отродье в пьедесталы не шло, а годилось разве что в ракетоносители.

Отец Саньки, Генка, внук мой, магнитофон «Астру» из комиссионки выкупил да ему же деньги подбросил, Саньке, на пищу для матери-одиночки. И его сын Санька, мой правнук, стал без помех возить передачи, после чего отец его, Генка, мой внук, все девять роддомовских дней стал приходить домой в нетрезвом виде.

«Я бы не хотел навести на легкую мысль, что родители молодой жены были аморальными жуликами, пусть даже неопознанными, а Зотовы лопухами, хотя и способными на реальную догадливость. Я хочу подчеркнуть, что дело не в этом.

А в чем же?

Я и сам не знаю.

Есть одно объяснение, вытекающее из давнего рассуждения Зотова – главного, моего деда, но оно кажется мне настолько невероятным, что я теперь же хочу его записать.

Дед утверждал, что когда что-то чересчур закончено, то хотя оно может радовать глаз, но именно оно уже не способно к развитию, то есть оно начинает исчезать, хотя и хватается руками за воздух.

Ну ладно».

Наконец срок в больнице лежать и приходить в себя у молодой жены кончился, и молодой муж Санька поехал в такси встречать красавицу жену. И букет с тещей заслонял ему ветровое стекло и пространство.

В роддоме ему выдали сверток с сыном в обмен на букет, и молодая жена прильнула к нему исправной грудью. Она была немного бледна, но хороша необыкновенно. Я имею в виду жену.

Розовые кирпичи подсохли, сосулька растаяла, и мартовский ветер трепал пальтишко матери-одиночки, которую никто не встречал.

Она спустилась по ступенькам вслед за супругами и их свертком и хотела было унести в общежитие свой сверток, но молодой муж Санька распахнул дверь такси и, отстранив жену, потянул в машину мать-одиночку, взяв ее за мягкий локоть.

Ей было столько же лет, сколько ему и его жене, и она стеснялась.

Она кое-как влезла на заднее сиденье и пыталась прикрыть коленки.

Санька отдал ей второй сверток со своим сыном.

Жена хотела сесть туда же, но Санька отворил переднюю дверцу, а заднюю захлопнул. Жена хотела сесть на переднее сиденье, но Санька посмотрел на ее ноги, посмотрел ей на грудь и посмотрел на небо, где воздух и март, и сказал:

– Ты берегла бюст, а она – сына.

Влез в машину и захлопнулся.

Жена что-то крикнула и схватилась за тещу, которая тоже что-то крикнула и схватилась за воздух и брызги.

А Санька, отлетая по улице, в зеркальце заднего обзора увидел серые глаза матери-одиночки и двух младенцев на ее руках, которых она только еще начинала кормить.

– Не бойтесь, детеныши, – сказал им Зотов, когда они приехали к нему. – Не бойтесь, детеныши, – сказал им Зотов Петр – первый Алексеевич. – Не бойтесь… Мы снова уходим в рай.

44

Мать-одиночку звали Верой.

«Верочка прожила у нас до февраля следующего года и кормить Серегу-второго не бросила. Так и кормила чужого Серегу и Люську свою – молочных близнецов. Приходила пора отнимать их от груди. Детишки росли здоровые.

Но на них надвигалась Жанна с родителями и судопроизводством – мать есть мать, и у нее права. Они не торопили. История вышла такая постыдная, что лучше было подождать, когда все малость утихнет. Жанна звонила раз в месяц и приходила».

Первый раз Зотов ей сказал:

– Вот что, девушка… если я узнаю, что ты как-нибудь обидела Верочку, я пол-Москвы подниму. Вашим родителям это боком выйдет… С этим условием пущу в дом.

Она ответила спокойненько:

– Я ее ни в чем не обвиняю. Пусть живут с Сашей, если им нужно. Вы наивный человек.

Зотов на слово быстрый, но что ответить – не нашелся. «Не обвиняю!» Нынче, у кого бюст, у того вины нет. Он бы нашелся что ответить, но отвечать было некому.

– Ты Саньку-то хоть любила? – спросил он.

– Теперь это не имеет значения.

Верно. Но и раньше не имело.

– А сына?

– Не знаю. Пытаюсь, – она пожала плечами. – Помню, было больно, когда рожала. Теперь смотрю – он маленького размера.

– «Не знаю»! – заорал Зотов. – Он твою сиську губами не брал – потому и не знаешь!

Она пожала плечами и посмотрела на ручные часики – золотой краб.

Надо будет Верочке такие купить.

Каждый раз, когда Жанна посещала Зотовых, все происходило одинаково.

Она подходила к кроватке. Вера уносила дочку, и Жанна разглядывала сына. Он смотрел на нее, она – на него. Потом она смотрела на часики – золотой краб, поправляла прическу и уходила. Это не была раздирающая душу встреча матери с отторгнутым у нее сыном, вроде как из «Анны Карениной», это было алиби для суда. Как у жильца, что полгода не живет в месте прописки и опасается, что его выпрут.

Потом внизу гудела машина со свидетелями. Потом они возвращались ровно через месяц.

Зотов такого еще не видел.

Серега-второй рос хороший, теплый, цеплялся за Верочку, как мартышонок, а Зотову лез руками в пасть и дышал в нос. Не то беда, что его от Зотовых заберут, а то беда, что он к этим попадет.

Дед пришел под руку с бабушкой и сказал:

– Пора это дело решать.

А бабушка сказала:

– Мать она, конечно, мать, но и мы родня… Санька, а правду твоя Жанна сказала, что ты с Верочкой живешь?

– Неправда, – сказал Санька.

А дальше дело пошло колесом.

«На другой день я сидел у стола и что-то читал. Не помню.

Санька пришел с улицы и хотел в пальто войти к Верочке. Но я не велел ему. Он кинул пальто и шапку на стул, постучался и вошел к ней. Было слышно, как он сел на скрипнувший диван и сказал: