Текст книги "Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа»"

Автор книги: Марк Юстин

Жанр:

Античная литература

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 44 страниц)

XVIII, 6, 9. ...на семьдесят два года раньше Рима. – То есть или в 826/825, или в 823 г. до н.э. (в зависимости от того, какой из двух наиболее распространенных датировок основания Рима 754/753 г. до н.э. (по Варрону) или 751 г. до н.э. (по Полибию) пользовался наш автор). Таким образом, – датировка Помпея Трога оказывается наиболее близкой к выкладкам современных исследователей. Сведения Тимея (см. предыдущие прим.) не выдерживают критики при сопоставлении их с ассирийскими источниками, а восходящие к некоторым греческим писателям датировки, относящие основание Карфагена к временам до Троянской войны (Philist. FHG, I, fr. 50, p. 190.; Арр. Pun. 1), надлежит отбросить как фантастические. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 25.

XVIII, 7, 2. ...полководцу своему Мазею, – Расхождения в рукописях: Масеит, Maleum. Некоторые издатели предлагают конъектуру «Malchum» – Малх. Относительно военных кампаний Малха (Мазея) в Сицилии и Африке Юстин не дает точных хронологических указаний, и важнейшим ориентиром для исследователей служит свидетельство Орозия (IV, 6, 9). На основании содержащейся у него информации победоносные войны Малха в Африке и Сицилии могут быть отнесены к 50–60-м гг. VI в. до н.э. В результате побед своего полководца карфагеняне избавились от дани, которую они были обязаны платить ливийским племенам по договору, заключенному еще царицей Элиссой при основании города; финикийские города Сицилии должны были подчиниться Карфагену. Эти успехи, надо полагать, снискали Малху широкую популярность среди масс гражданства, но они же настроили против него карфагенских олигархов, которые с нетерпением ждали удобного случая, чтобы избавиться от него. Походы Малха против сардов (коренные жители острова Сардиния), ставшие поводом к его изгнанию, относятся, по-видимому, к периоду между 545 и 535 гг. до н.э., а переворот в Карфагене – приблизительно к 535 г. до н.э. Положение, занятое Малхом в государстве после переворота, современные ученые сравнивают с положением греческого тирана; впрочем, продержалась тирания Малха недолго: его сторонники потерпели поражение, а сам карфагенский полководец попал в руки своих врагов и был предан смерти. После подавления мятежа Малха у власти надолго утвердился Магон и его потомки Магониды. См.: Циркин Ю.Б. 1) Карфаген... С.37сл, 100 сл.; 2) Финикия и финикийцы... С. 343 сл.

КНИГА XIX

Гл.1. (1) Магон, карфагенский полководец, первым установил в войске военную дисциплину, этим заложил основы господства пунийцев и укрепил мощь государства как военным искусством, так и своей личной доблестью. Он умер, (2) оставив двух сыновей, Асдрубала и Гамилькара; они, идя по стопам отцовской доблести, явились достойными наследниками и рода своего и отцовского величия. (3) Под их предводительством была начата война с Сардинией; сражались также с афрами, которые в течение долгих лет требовали дани за землю, на которой стоял город Карфаген. (4) Но так как дело афров было более справедливым, то и счастье было на их стороне, (5) и конец войне с ними был положен не оружием, а выплатой им денег. (6) Асдрубал, тяжело раненный в Сардинии, умер, передав команду брату своему Гамилькару. (7) Смерть Асдрубала, который одиннадцать раз был диктатором и четыре раза праздновал триумф, была важным событием, и ее оплакало все государство. (8) Враги также воспрянули духом, как будто вместе с вождем рухнула и мощь пунийцев. (9) Сицилийские племена из-за постоянных обид со стороны карфагенян обратились за помощью к... брату спартанского царя Леонида. Началась трудная война с Сицилией, тянувшаяся долго и с переменным счастьем. (10) Пока все это происходило, в Карфаген прибыли послы от персидского царя Дария. Они принесли с собой царский указ, которым запрещалось пунийцам приносить человеческие жертвы и есть собачье мясо. (11) Кроме того, царь предписывал сжигать тела умерших, а не зарывать их в землю. (12) В то же время царские послы просили помощи против Греции, с которой Дарий собирался воевать. (13) Но карфагеняне отказали в военной помощи из-за непрерывных войн с соседями, в остальном же они с готовностью повиновались царю, чтобы не показалось, что они во всем оказывают ему противодействие.

Гл.2. (1) Между тем погиб на войне в Сицилии Гамилькар, оставив трех сыновей: Гимилькона, Ганнона, Гисгона; (2) у Асдрубала было столько же сыновей: Ганнибал, Асдрубал и Сапфон. (3) Все они в то время вершили дела в Карфагене; (4) а именно: они напали на мавров, воевали против нумидийцев, а афры были принуждены освободить карфагенян от уплаты дани за землю, на которой был основан их город. (5) Так как эта многочисленная семья полководцев стала в тягость свободному государству, ибо они одни всем распоряжались и все решали, то с течением времени из числа сенаторов избрали сто судей, которые, по возвращении полководцев с войны, должны были требовать у них отчета в их действиях, (6) чтобы полководцы из страха перед такой ответственностью пользовались своей властью на войне, не нарушая государственных постановлений и законов. (7) Место Гамилькара в качестве главнокомандующего в Сицилии занял Гимилькон. Он дал ряд удачных сражений на суше и на море, захватил много городов, но неожиданно потерял свое войско от мора, вызванного влиянием вредоносного светила. (8) Когда в Карфаген пришла весть об этом, город охватила такая скорбь, словно сам город был захвачен врагами. Всюду раздавались горестные вопли, (9) частные жилища и храмы богов были заперты, все общественные жертвоприношения прекращены, все частные дела запрещены. (10) Затем все столпились в гавани и, когда с вернувшихся кораблей сошли те немногие, кто спасся от страшной гибели, все стали их расспрашивать о своих родных. (11) И если раньше была еще какая-то слабая надежда, неопределенные опасения и трепет в ожидании сиротства, то теперь гибель родных стала для несчастных несомненной, и по всему берегу раздались стоны убитых горем, вопли несчастных матерей и горестные жалобы.

Гл.3. (1) В это время сошел со своего корабля и сам главнокомандующий, одетый в грязную рабью тунику, и, увидев его, толпы рыдающих людей его окружают. (2) А он, воздев руки к небу, оплакивает то свой собственный жребий, то горе, постигшее весь народ; (3) он обвиняет богов, отнявших столь великую военную славу, блеск побед, которые они же даровали, богов, которые мором, а не военным оружием погубили победоносное войско, взявшее столько городов, победившее столько врагов на суше и на море. (4) Однако он может доставить согражданам своим немалое утешение тем, что враги их могут лишь радоваться их несчастью, но не гордиться им. (5) Ибо не могут они сказать, что те, которые умерли, убиты ими, а те, которые возвратились, бежали от них. (6) Добыча, которую забрали враги, после того как пунийцы оставили лагерь, не такова, чтобы можно было похваляться ею как трофеями, взятыми у побежденных врагов; они захватили ее, как нечто, никому после случайной смерти владельцев не принадлежащее, как имущество выморочное. (7) Если говорить о сражении с врагами, то пунийцы отступили как победители; если о сражении с моровой язвой, то – как побежденные. (8) Для него самого ничто не может быть тягостнее, чём то, что он не смог умереть вместе с храбрейшими мужами, а остался в живых не для наслаждения жизнью, а для того, чтобы быть игралищем злой судьбы. (9) И сейчас, когда он привел сюда в Карфаген хотя бы жалкие остатки своего войска, он намерен последовать за своими соратниками (10) и показать родине, что он остался в живых до этого дня не потому, что ему хотелось жить, но чтобы, умерев, не покинуть среди вражеских войск и не предать тех в руки врагов, кого пощадила проклятая чума. (11) С такими плачевными возгласами Гимилькон шел по городу, а дойдя до порога своего дома, он отпустил следовавшую за ним толпу, обратившись к ней как бы с прощальными словами; (12) потом он запер двери своего дома, никого не допустил к себе, даже своих сыновей, и наложил на себя руки.

Примечания

XIX, 1, 1. Он умер. – В конце VI в. до н.э. После смерти Магона власть в Карфагене перешла к его сыновьям.

XIX, 1, 2. ...Асдрубала и Гамилькара. – Деятельность сыновей Магона относится, по-видимому, к концу VI – началу V в. до н.э. Период главенства Магонидов (до середины V в. до н.э.) – время наивысшего расцвета Карфагенской державы. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 37 слл.

XIX, 1, 3. ...была начата война с Сардинией. – В римско-карфагенском договоре 508 г. до н.э., текст которого, снабженный обстоятельным комментарием, сохранился у Полибия (III, 22 sq.), Сардиния рассматривается как сфера влияния карфагенян, и, по-видимому, около этого времени остров был включен в состав карфагенских владений. Впрочем, достичь полного контроля над Сардинией ни пунийцы, ни сменившие их римляне так и не смогли. Власть завоевателей распространялась лишь на побережье, тогда как во внутренних районах острова местные жители чувствовали себя полноправными хозяевами. О трудностях, с которыми карфагенянам пришлось столкнуться в Сардинии, см.: Diod. V, 15, 3sq. О природных условиях острова и нравах племен, обитавших на нем в древности, см.: Strabo. V, 2, 7, р. 224sq. О проблемах, связанных с договором 508 г. до н.э., см.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 41 сл.

XIX, 1, 3. ...сражались также с афрами, которые требовали дани за землю. – Эта война с ливийцами имела место в конце VI или в начале V в. до н.э. Окончилась она неудачно для карфагенян, которые должны были возобновить выплату дани африканским племенам. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 47.

XIX, 1, 7. ...четыре раза праздновал триумф. – Наши источники в большинстве своем подчеркивают военный характер власти Магонидов. Диодор (XI, 20, 1) говорит об избрании Гамилькара военачальником, Плиний Старший (Ν.Η. V, 8; VII, 200) называет его полководцем (dux; Imperator), и только Геродот (VII, 166), характеризуя власть все того же Гамилькара, говорит, что он «царствовал по достоинству» (βασλεύσαντά τε κατ' άνδραγαΰίην). Упоминание нашего автора об одиннадцати диктатурах Гасдрубала (Асдрубал) позволяет предположить, что свои полномочия преемники Магона оформляли путем ежегодного избрания на высшую должность. Таким образом, юридически в период «диктатуры Магонидов» верховная власть оставалась в руках карфагенского народа, граждан Карфагена. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 100сл.

XIX, 1, 9. ...обратились за помощью к. – Лакуна в тексте Юстина, которая, однако, не мешает правильному пониманию текста. Речь, по-видимому, идет об экспедиции спартанского царевича Дориея, ранее уже сталкивавшегося с пунийцами в Африке (Herod. V, 42), против карфагенских владений в Сицилии (510 г. до н.э.). См.: Herod. V, 43sqq.; Diod. IV, 23, 3; Paus. III, 16, 5.

XIX, 1, 10. ...от персидского царя Дария. – Имеется в виду Дарий I, сын Гистаспа (Виштаспы). Отправляя в Карфаген своих послов с политическими требованиями, персидский царь, по-видимому, руководствовался обычным на Ближнем Востоке представлением о зависимости колоний от метрополии. Метрополией Карфагена, как, впрочем, и всех колоний, основанных финикийцами на западе, был Тир, признававший над собой власть персидского царя; следовательно, Дарий имел основания считать карфагенян своими подданными. По мнению некоторых исследователей (Meltzer О. Geschichte... S.499; Тураев Б.А. История Древнего Востока. Л., 1936. С. 132, 138), мексии и Карка, упоминаемые в Бехистунской надписи среди племен и областей, подвластных Дарию, – это максии (макситаны), африканское племя, на землях которого нашли пристанище Элисса и ее спутники, и Карфаген. Однако царский ультиматум был отвергнут пунийцами: до последних дней существования Карфагена его жители практиковали человеческие жертвоприношения и погребение трупов. В поход против греков карфагеняне также не выступили. Учитывая неудачный опыт своего предшественника, следующий персидский царь Ксеркс строит свои дипломатические отношения с Карфагеном уже на равноправной основе. Диодор (XI, 1, 4sq.) и Эфор (FgrHist, 70, fr. 186) сообщают о посольстве, отправленном в Карфаген сыном Дария, чтобы договориться о совместном наступлении против эллинов. Это предложение было охотно принято пунийцами. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 32, 45.

XIX, 2, 1. ...погиб на войне в Сицилии Гамилькар. – В битве при Гимере в 480 г. до н.э., которая произошла якобы в один день с Саламинским сражением. См.: Herod. VII, 165sqq.; Diod. XI, 20sqq.

XIX, 2, 4. ...были принуждены освободить карфагенян от уплаты дани за землю. – В период между 475 и 450 гг. до н.э. в борьбе карфагенян с ливийцами наступает решительный перелом. При внуках Магона Карфаген не только освобождается от уплаты ливийской дани, но и захватывает обширные территории на севере Африканского материка. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 47сл.

XIX, 2, 5. ...избрали сто судей. – См.: Liv. XXXIII, 46; Arist. Pol. II, 8, 2sqq. p. 1272b sq. Избрание ста судей из состава карфагенского совета, членов которого Помпей Трог и другие римские авторы именуют сенаторами, говорит о наличии этого органа уже при Магонидах. Скорее всего совет был одним из старейших карфагенских учреждений, существовавшим едва ли не с момента основания города. Таким образом, в государственном устройстве Карфагена, детали которого известны нам недостаточно хорошо и являются предметом острых научных споров, можно выделить основные элементы полисного строя: народное собрание, облекавшее властью карфагенских диктаторов и полководцев (см. выше, прим. к XIX, 1, 7), совет или, точнее – два совета: один более широкого состава (senatus римских авторов), и другой, состоящий из ста (по другим данным, из ста четырех) членов, наделенных высшей контрольной властью, и, наконец, выборные должностные коллегии и магистраты, из которых лучше всего известны суффеты, аналогичные римским консулам. Наряду с гражданскими должностями большую политическую роль играли военачальники наемных армий, однако в целом реальная власть была сосредоточена в руках сравнительно узкого круга карфагенской олигархии, представители которой занимали высшие государственные посты и контролировали важнейшие коллегии. Такой строй установился в Карфагене после падения диктатуры Магонидов в середине V в. до н.э. и продержался вплоть до 195 г. до н.э., когда избранный суффетом Ганнибал осуществил его радикальную реформу в демократическом духе. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 100 слл.

XIX, 2, 7. Место Гамилькара занял Гимилькон. – Гимилькон заменил не Гамилькара, а его внука Ганнибала после смерти последнего в 406 г. до н.э. О гибели войск Гимилькона под Сиракузами см.: Diod. XIV, 62sqq. Пунийцы приписывали постигшую их катастрофу гневу богинь Деметры и Коры, храм которых был разрушен войнами Гимилькона во время его сицилийских походов. Чтобы смыть с города пятно нечестия, в Карфагене был введен культ этих греческих богинь. См.: Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 57.

XIX, 3, 12. ...наложил на себя руки. – Гимилькон – последний из потомков Магона, которому удалось добиться выдающегося положения в государстве. Период его кратковременного возвышения приходится, по всей видимости, на 405–398 гг. до н.э. (Lenschau Η. Himilkon (I)// RE. BdVIII. Hbd. 16. 1913. Sp. l640ff; Циркин Ю.Б. Карфаген... С. 57). В это время пунийцы под его командованием подавили восстание коренного населения (ливийцев), угрожавшее самому существованию Карфагена (Polyaen. V, 10, lsqq.). Наши источники (Diod. XIV, 76, 4; Just. XIX, 3, 12; Oros. IV, 6, 15) единодушны в том, что, вернувшись на родину после страшного разгрома в Сицилии (396 г. до н.э.), Гимилькон совершил самоубийство. С его смертью род Магонидов окончательно исчез с карфагенской политической сцены.

КНИГА XX

Гл.1. (1) Вытеснив карфагенян из Сицилии, Дионисий захватил власть над всем островом, а поскольку он считал, что мирное положение угрожает его господству, а бездействие для его огромного войска опасно, он переправил свои войска в Италию с тем, (2) чтобы одновременно и боевые качества его солдат усовершенствовались от постоянного преодоления трудностей и пределы его владений расширились. (3) Первый его поход был направлен против греков, которые владели ближайшими к Сицилии берегами Италийского моря; (4) после победы над ними он нападает уже на их соседей и считает своими врагами всех греков, владеющих землями в Италии; (5) а греческие племена (gentes) в ту пору завладели не частью Италии, а почти всей страной. (6) Даже и до сих пор, спустя столько веков, многие города обнаруживают следы греческих нравов и обычаев. (7) Ведь тусские народы (populi), которые владеют побережьем Нижнего моря, пришли из Лидии, (8) а венетов, которых мы видим сейчас живущими у берегов Верхнего моря, привел сюда их вождь Антенор, когда была взята и покорена Троя. (9) И Адрия, лежащая у самого Иллирийского моря и давшая имя Адриатическому морю, также греческий город. (10) Арпы основал Диомед, занесенный в эти места при кораблекрушении, после разгрома Илиона. (11) Да и основателями Пизы в области лигуров и Тарквиний в области тусков являются греки. Фессалийцами основана Спина в области умбров, а жители Перузии ведут свое происхождение от ахеян. (12) А что сказать о городе Цере? А о латинских народностях, которые, по-видимому, ведут свое происхождение от Энея? (13) А разве фалиски, жители Нолы и Абеллы, не переселенцы из Халкиды? (14) А что представляет собой вся Кампанская область? А бруттии и сабины? (15) А самниты? А жители Тарента, которых мы считаем выходцами из Лакедемона, из числа так называемых незаконнорожденных? (16) Город Фурии основал, как передают, Филоктет; там до сих пор можно видеть его надгробие, а в храме Аполлона – стрелы Геркулеса, которые решили судьбу Трои.

Гл.2. (1) Жители Метапонта тоже показывают в храме Минервы железные орудия, которыми Эпей, основатель Метапонта, соорудил Троянского коня. (2) Вследствие этого вся эта часть Италии называется Великой Грецией. (3) Однако сперва жители Метапонта, Сибариса и Кротона решили было изгнать из Италии остальных греков. (4) Как только они взяли город Сирис, то во время захвата города убили у самых жертвенников пятьдесят юношей, обнявших статую Минервы, и жреца этой богини, одетого в жреческое облачение. (5) Когда в возмездие за это преступление они стали страдать от чумы (peste) и раздоров, жители Кротона первыми обратились за советом к Дельфийскому оракулу. (6) Оракул изрек, что несчастья их прекратятся, если они умилостивят оскорбленную богиню Минерву и тени (manes) убитых. (7) Поэтому жители Кротона начали изготовлять статуи юношей в натуральную величину, а прежде всего статую Минервы. Между тем и жители Метапонта, узнав об этом прорицании бога и считая, что им следует опередить кротонцев в умиротворении и манов, и Минервы, посвящают юношам небольшие каменные изображения, а богиню умилостивляют жертвенными хлебами. (8) И от этого чума прекратилась в обоих городах, ибо жители Кротона старались превзойти жителей Метапонта пышностью своих даров, а те их – быстротой. (9) Избавившись от болезни, жители Кротона угомонились ненадолго: (10) они были недовольны тем, что жители Локр оказали помощь жителям Сириса во время его осады, и начали против локрийцев войну. (11) Испуганные локрийцы прибегли к спартанцам с мольбой о помощи. (12) Спартанцы, не желая предпринимать такой далекий поход, велели им просить помощи у Кастора и Поллукса. (13) Послы не пренебрегли советом союзного города, отправились в ближайший храм, принесли там жертвы и просили обоих богов о помощи. (14) Получив при жертвоприношениях счастливые предзнаменования и веря, что их мольбы услышаны, они отплыли назад тоже при счастливых предзнаменованиях, и, радуясь не меньше, чем если бы сами боги выразили намерение плыть с ними вместе, они поставили для них на корабле ложа и, не привезя с собой вспомогательных отрядов, привезли зато утешение.

Гл.3. (1) Жители Кротона, узнав об этом, в свою очередь, отправили послов к Дельфийскому оракулу, испрашивая себе победу и благоприятный исход военных действий. (2) Ответ – «врагов можно скорей победить обетами, чем оружием». (3) Когда они обещали Аполлону десятую часть добычи, жители Локр, узнав о вражеском обете и об ответе бога, обещали ему девятую часть и хранили это дело втайне, чтобы враги не превзошли их еще более щедрым обетом. (4) Когда завязался бой и кротонцы выставили сто двадцать тысяч вооруженных, локрийцы, видя, что силы их ничтожны (у них было только пятнадцать тысяч воинов), и потеряв надежду на победу, все вместе решились встретить неминуемую смерть, (5) и в этом безнадежном положении каждого из них охватил такой воинственный пыл, что, как им казалось, они победят, если умрут, отомстив. (6) Однако, стремясь достойно умереть, они имели счастье одержать победу, причиной которой было не что иное, как отчаяние. (7) В то время как локрийцы сражались, их боевую линию ни на минуту не покидал орел и до тех пор летал над ними, пока они не победили. (8) А кроме того, на обоих флангах видели участвовавших в битве двух молодых людей необычайно высокого роста, одетых в алые воинские плащи, на белых конях и в доспехах, не похожих на доспехи остальных воинов; их видели только до тех пор, пока длилась битва. (9) Удивление, вызванное этим чудом, еще возросло благодаря тому, что молва о сражении распространилась с невероятной быстротой: в тот же самый день, в который оно происходило, в Коринф, Афины и Лакедемон уже дошла весть о победе локрийцев.

Гл.4. (1) После этого поражения жители Кротона совсем перестали стремиться к доблести и оставили всякую заботу о военном деле, (2) так как возненавидели то, за что взялись столь неудачно, и полностью предались бы распущенности, если бы не философ Пифагор. (3) Пифагор, сын богатого купца Демарата, родился на острове Самосе; укрепив свой ум основами мудрости, он отправился сначала в Египет, затем в Вавилонию с целью изучить движение светил и исследовать происхождение мира и достиг вершин знания. (4) Вернувшись, Пифагор отправился на остров Крит и в Лакедемон, чтобы ознакомиться со знаменитыми в те времена законами Миноса и Ликурга. (5) Обогащенный всеми этими знаниями, он прибыл в Кротон и своим влиянием вернул народ, впавший в изнеженность, к умеренности. (6) Ежедневно восхвалял он добродетель, перечислял пороки, порождаемые распущенностью, и государства, павшие вследствие этой язвы, (7) и вызвал у всех жителей Кротона такое стремление к воздержанности, что казалось невероятным встретить хотя бы у некоторых из них любовь к роскоши. (8) Он часто наставлял замужних женщин отдельно от их мужей, а детей отдельно от родителей. (9) Женщин он учил целомудрию и покорности мужьям, детей – скромности и стремлению к наукам. (10) Во время этих наставлений он внушал всем, что мать всех добродетелей – благоразумная умеренность. (11) Настойчивостью своих увещаний он добился того, что матроны отказались от расшитых золотом одежд и остальных знаков своего высокого положения, как способствующих изнеженности, и, снеся их в храм Юноны, посвятили самой богине, (12) как бы желая показать этим, что истинным украшением матроны является целомудрие, а не наряды. (13) Насколько он переломил нравы юношества, можно видеть из этой его победы над женским упрямством. (14) Но триста молодых людей связали себя некоей клятвой, образовав союз, и стали жить, отделившись от прочих граждан, как бы объединенные тайным заговором. (15) Этим они возбудили против себя своих сограждан, которые хотели их сжечь, когда они все сошлись в один дом. (16) Во время этого возмущения около шестидесяти из их числа погибло; остальные ушли в изгнание. (17) А Пифагор, проживши двадцать лет в Кротоне, переселился в Метапонт, где и умер. (18) Он был окружен там таким поклонением, что дом его превратили в храм, его самого почитали как бога.

Гл.5. (1) Итак, тиран Дионисий, как было упомянуто выше, переправил войска из Сицилии в Италию и начал войну с греками. Взяв приступом Локры, он напал на кротонцев, которые едва собрались с силами после долгого мира, последовавшего за поражением в предыдущей войне. (2) Однако на этот раз они сопротивлялись с небольшим войском огромному войску Дионисия более храбро, чем в прошлом со столькими тысячами воинов небольшому количеству локрийцев. (3) Настолько больше доблести придает бедность по сравнению с неумеренным богатством, настолько победа, на которую не надеются, вернее, чем та, на которую надеются. (4) В то время как Дионисий вел эту войну, к нему с просьбой о союзе и дружбе пришли послы от галлов, которые за несколько месяцев до того сожгли Рим. (5) Послы утверждали, что поскольку их народ расселен среди врагов Дионисия, ему Дионисию галлы могут быть весьма полезны и в том случае, когда он будет сражаться с врагами лицом к лицу, и в том случае, если враги нападут на него с тыла. (6) Это посольство было крайне приятно Дионисию. Поэтому он заключил с галлами союз и, усилив свое войско галльскими вспомогательными отрядами, начал войну как бы сызнова. (7) Причинами вторжения галлов в Италию и их желания найти новые места для поселения были внутренние раздоры и постоянные междоусобицы на их родине. (8) Устав от них, они пришли в Италию, прогнали с мест поселения тусков и основали Медиолан, Ком, Бриксию, Верону, Бергом, Тридент, Вицетию. (9) Туски тоже покинули земли своих отцов, под предводительством Рэта заняли Альпы и положили начало племени рэтов, прозванных так по имени вождя. (10) Но Дионисия заставило вернуться в Сицилию нападение карфагенян, которые, вновь набрав войско, с новыми силами возобновили войну, которую прекратили из-за чумы. (11) Полководцем у карфагенян был Ганнон. (12) Его личный враг Суниат, бывший в то время влиятельнейшим человеком у пунийцев, из ненависти к Ганнону предупредил Дионисия доверительным письмом, написанным на греческом языке, о приближении карфагенского войска и о бездеятельном характере его вождя; письма были перехвачены, Суниат был осужден за измену, и карфагенский сенат издал постановление, (13) чтобы «впредь ни один карфагенянин не учился ни писать, ни говорить по-гречески, дабы никто не мог ни разговаривать с врагом без переводчика, ни вести с ним переписку». (14) Немного спустя Дионисий, для которого еще недавно были тесны и Сицилия и Италия, пал духом от непрерывных военных неудач и был в конце концов коварно убит своими приближенными.

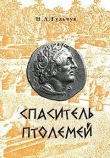

Рис. Дионисий.