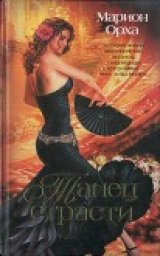

Текст книги "Танец страсти"

Автор книги: Марион Орха

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)

После фанданго я исполнила танец solea. Грудь мне пронзала любовь, она порождала движения рук, от нее ожили и заговорили на собственном языке пальцы. Я изобразила зарождение любви, затем ее смерть. Показала глубокие тени и вспышки света. Розовый бутон на весенней ветке. Букет сухих лилий, оставленный у входа в склеп. Я станцевала робкий стук начавшегося дождя по сухой, изможденной, растрескавшейся земле. Брошенную возлюбленную. Я танцевала голые ветви дерева, некрещеного младенца, зарытого под корнями капока. Все свои горести и потери я танцевала там, в цыганской пещере. Прическа распалась, волосы рассыпались по плечам, платье оказалось порвано, пот лил с меня ручьем.

Затем Имакулата ободряюще похлопала меня по спине, Кармен промокнула мне лицо, убрала волосы с глаз, кто-то поднес стакан сладкого вина. В дальнем углу Эллен гадливо кривила губы.

На следующий день пришли два письма из Англии. В первом конверте лежал чек от графа Мальмсбери и несколько газетных вырезок. Второе письмо, из лондонской консистории, было переслано через миссис Ри. Согласно официальному уведомлению, Томас получил развод a mensa et thoro[34]. На прошлой неделе Джордж согласился заплатить ему деньги за моральный ущерб. Дай я себе труд прочесть внимательно мелкий шрифт, я бы увидела, что развод наш – неполный, мы оба не имеем права на повторный брак. Лейтенант Джеймс и я остались навечно связаны друг с другом, нравилось нам это или нет. Дело о разводе было громким, отчеты печатались во многих газетах. В заключительной речи судья заявил, что я виновна в поведении, от которого содрогнулся бы и покраснел даже аллигатор. Газетные статьи полнились непристойными сплетнями и домыслами. Совершенно очевидно, что в театрах и светских гостиных об истории моей любви судачили, как о каком-то дешевом романе. Люди перешептывались, называя меня прелюбодейкой, потаскушкой. Ну и ладно, решила я; терять мне уже нечего.

– Значит, мы можем возвращаться домой? – спросила Эллен.

– Как только уляжется пыль, – кивнула я. – Подождем немного.

Пришла пора критически взглянуть на сложившуюся ситуацию. Эллен, разумеется, права: попытка станцевать фламенко в Лондоне обречена на провал. Меня просто-напросто под свист и хохот зала прогонят со сцены. Британский театрал желает получить аромат экзотического блюда, а вовсе не саму малосъедобную для него пищу. Ему нужна интерпретация; не Испания как таковая, а ее дух, тщательно отфильтрованный, разбавленный и подсушенный. Прекрасно, говорила я себе. Я создам некую фантазию на испанскую тему. В позолоченном и утонченном мире лондонского театра я представлю зрелище, которое повергнет зрителей в восторг и смятение, и они даже понять не смогут, бегут у них мурашки от радости или отвращения.

Я перестала ходить в пещеры к цыганам. Сшив три испанских бальных платья, сначала я исполняла небыстрые и полные величавого достоинства классические танцы, затем перешла к тем, что переняла у Кармен, стараясь исполнять их так, чтобы не бросало в пот. Я упростила движения, замедлила темп; научилась танцевать с кастаньетами, с веером, с шалью. Я пользовалась всем, чему научилась у Ситы, у мисс Келли, у сеньора Эспы: гибкие движения кистей рук, актерская игра, чувство театра – все это мне теперь пригодилось.

Цыгане из пещер Сакромонте поразились бы и огорчились, увидев, что я сотворила с их искусством. Кармен восприняла бы это как настоящее предательство. Однако я полагала, что у меня получилась не злая пародия, не полное искажение танца. Ибо дух фламенко оставался со мной – он жил в моем сердце, и отбрасывать его вовсе я не собиралась.

Однажды ранним утром Эллен нашла снаружи на подоконнике розовый бутон. Следующим утром появился другой. Долорес каждый вечер молча ставила на подоконник хрустальный бокал с водой, и наутро в нем обнаруживался цветок. Эллен твердо вознамерилась вызнать, кто тот злодей, что приносит тайком розы, но как бы рано она ни вставала, ни разу ей не удалось застать таинственного незнакомца. Подбежав к окну, она всякий раз находила в бокале цветок, и ни следа человека, что его принес. Поначалу бутоны были белые, с нежнейшим оттенком розового, и плотно сомкнутые. Однако с течением дней лепестки становились все более раскрытыми, а цвет – насыщенным. На седьмой день мы обнаружили полностью распустившуюся розу с алыми бархатистыми лепестками. Все трое – Эллен, Долорес и я – по очереди насладились кружащим голову ароматом.

– У меня явно есть тайный поклонник, – заметила я.

Эллен с Долорес обменялись удивленными взглядами.

– Розу-то для меня поставили, – с жаром заявила Эллен.

Долорес тихо, застенчиво улыбнулась:

– А по-моему, для меня.

День отъезда близился, и я приобрела новый гардероб. Долорес объявила, что помолвлена и скоро выходит замуж. По моему настоянию Эллен передала ей одно из моих старых платьев.

– Неужто так надо? – пыталась она возражать, надеясь, что платье в конце концов достанется ей.

– Обязательно, – сказала я решительно, и платье отправилось к Долорес.

В мануфактурном магазине я купила роскошную мантилью из белого кружева; это был тончайший рисунок из роз и флердоранжа[35]. Я говорила себе, что подарю мантилью Долорес – пусть наденет на свадьбу; но как-то само собой вышло, что этот подарок я ей не вручила. Когда прибыли новые платья, мантилью я убрала в саквояж вместе с ними, а старые наряды все отдала Эллен. Она долго не могла поверить, что ей привалило такое счастье.

– Вы уверены? – спрашивала она. – Не передумаете?

– Нет. Эти платья принадлежали Элизе Джеймс.

Как-то раз, перед самым отъездом, мы с ней сидели в кофейне, наблюдая за величавыми damas, что прогуливались по улице. Я была одета в один из недавно сшитых нарядов, Эллен – в перешедшее к ней платье.

Издалека наблюдая за краткой беседой великолепной dama и ее поклонника, я неожиданно осознала, что именно я вижу. В смятении, шепотом я поделилась своим открытием с Эллен.

– Так оно же яснее ясного, – фыркнула она.

– Но ведь они держат себя так скромно и достойно. – Слабое оправдание собственной недогадливости.

Эллен бросила на меня странный взгляд, и тут я, не сдержавшись, громко засмеялась. Великолепные damas, которых я взяла себе за образец, оказались куртизанками. Я поглядела на свой собственный новый наряд. Оставалось надеяться, что в Лондоне люди столь же наивны, как я.

Сцена шестая

Органза, переливающаяся малиновым, синим и фиолетовым

Глава 21

Звонким морозным утром в апреле 1843 года в Саутгемптоне сошли на берег пассажиры, приплывшие из Кадиса. Среди них была молодая женщина с необычной броской внешностью; она дрожала от холода и куталась в кашемировую шаль. Сеньора Мария Долорес де Поррис Монтес – ибо, как истинная испанка, она предпочитала, чтобы ее называли полным именем – была из благородной семьи, обнищавшей во время недавних карлистских войн. Она была еще совсем молода и лишь недавно вышла замуж, однако в силу жестоких обстоятельств уже овдовела. С ног до головы одетая в траур, сеньора Поррис Монтес являла собой картину неутешного горя. Ее черные как смоль волосы были сколоты высоким испанским гребнем, сквозь кружевную мантилью смотрели влажные глаза. Она не скрывала скорби, однако держалась прямо и с большим достоинством. В отличие от большинства испанцев – черноглазых или кареглазых – эта молодая сеньора была обладательницей удивительных лазурных очей.

Намеренно замешкавшись на берегу среди толпы, от волнения едва дыша, я наблюдала за тем, какое произвожу впечатление. Ни единая душа ни на миг не усомнилась в том, что я – чистокровная испанка. За спиной я слышала восхищенный шепот; конечно, я привлекала внимание, однако не вызывала подозрений. Вслед за мной шагала Эллен; я ей строго-настрого запретила открывать рот, и она послушно держала язык за зубами.

В Лондонском королевском театре готовились к торжественному показу «Севильского цирюльника»; в высшем свете это считалось событием года. Билеты на премьеру были уже проданы и перепроданы с большой наценкой, как вдруг объявили о выступлении новой звезды. Между действиями донна Лола Монтес, ведущая танцовщица театра «Реал» в Севилье, исполнит настоящий испанский танец – El Oleano[36], олеано. По городу пошли слухи, и цены на билеты подскочили еще выше, потому что желающих попасть на «Севильский цирюльник» прибавилось. В день премьеры театр гудел от волнения. В королевской ложе престарелый король Ганновера сидел рядом со вдовствующей британской королевой. Внизу народ ломился в двери, умоляя продать билетик.

Пробу мне обеспечил граф Мальмсбери. Хотя он уже оставил мысль завоевать меня и перенес свое нежное внимание на юную честолюбивую актрису, он не пожелал упустить отличную возможность созорничать и от души повеселиться. Перед беседой с директором театра граф ознакомился со списком запланированных представлений и выбрал «Севильского цирюльника» в присутствии королевских особ.

– Это было бы весьма смело, – сказал директор. – Но вы уверены, что наша маленькая сеньорита не подведет?

Граф ухмыльнулся:

– Будет много шуму.

Перед началом представления я бродила среди зрителей, одетая в старое темное платье и шляпку Эллен, с корзиной апельсинов. Несомненно, граф Мальмсбери потрудился на славу; в утреннем выпуске «Морнинг пост» был напечатан роскошный анонс моего выступления, и сегодняшний дебют обсуждали на званых вечерах и в лондонских кофейнях. С каждым повторением история обогащалась новыми цветистыми подробностями. Всюду – и в партере, и в ложах – люди гадали и рассуждали о таинственной Лоле Монтес. Навострив уши, я с наслаждением предавалась слуху.

В партере за креслами я набрела на двух не занятых в представлении актрис в гриме и в дерзких шляпках.

– По-моему, эта самая Лола слишком много себе позволяет, – заметила одна.

– И к тому же оголяется, – поддержала другая, насмешливо изогнув бровь.

– Не желаете ли апельсин? – предложила я, протягивая в руке яркое душистое «солнышко».

Изумленная Эллен тихонько зашипела за спиной.

– Ну и здорово же играете! – похвалила она, когда я отошла. – Не больно-то легко разоблачить эдакий маскарад.

После антракта поднялся занавес, и в зал хлынула испанская мелодия. На заднике была изображена комната в мавританском стиле, с закрытой дверью в стене. Мелодия сделалась стремительнее, и дверь медленно отворилась. Я шагнула вперед, окутанная пышным облаком черных кружев. По залу пробежал шепот. Я замерла на несколько мгновений. Затем вдруг сорвала и отбросила мантилью, вскинула над головой руки и щелкнула кастаньетами. По залу прокатился одобрительный гул.

Это был мой звездный час, мой шедевр. Словно со стороны, я видела и слышала все: музыку, отношение зрителей, мой собственный танец. Блестящие волосы туго стянуты на затылке, в прическе пламенеют три алые камелии, на застывшем лице – выражение яростной сосредоточенности. Тонкая фигура в черном великолепно смотрится на фоне декораций, обнаженные руки и горло белее снега. Тугой бархатный корсаж подчеркивает тонкую талию и пышную грудь. Мерцающая юбка с алыми, лиловыми и синими воланами струится и колыхается у щиколоток, а ноги бесстыдно обнажены – я не надела трико. Оркестр неожиданно смолк; под щелканье одних только кастаньет я вышла на середину сцены. Заиграла единственная скрипка; плавно поводя руками над головой, я начала свой блистательный танец.

Я сделала глубокий вдох – и внезапно испарились всякие остатки моего притворства. Отбивая кастаньетами ритм, я мерно дышала, воздух наполнял легкие и сердце. С первыми движениями олеано я стала Лолой Монтес, а она сделалась мной. Следуя за звуками скрипки, я двигалась по сцене – вправо, влево, пересекая ее легкими шагами, а руки танцевали в воздухе над головой. Кисти были то весело порхающими птицами, то падающими печальными листьями. Танец сам рождал во мне новую мощь; она волнами катилась по телу. За скрипкой вступили другие инструменты оркестра, и благодаря этой музыке я ощутила себя текучей, как вода, и легкой, как ветер. Я не шла по доскам сцены – я скользила по ним, я струилась водой, летела ветром. И где-то глубоко-глубоко зародилось и окрепло чувство, будто я всемогуща – я в силах сделать что угодно и стать чем пожелаю.

Передо мной сияла тысяча свечей – точно свет тысячи глаз. Тело мое колыхалось под порывами ветра, руки были словно гибкие прутья; пальцы, ладони, запястья изгибались и трепетали, выражая тоску и тревогу, а после – желание. Мелкие шажочки сменились прыжками, затем – поворотами. Аплодисменты омыли меня, будто волны теплого сладкого моря. Я улыбнулась в душе и подняла голову выше.

И вдруг в зале я увидела знакомое лицо. Вне себя от изумления, не веря собственным глазам, на меня смотрел маркиз Солсбери, который в свое время пытался купить мою любовь фальшивыми бриллиантами. Я громко щелкнула кастаньетами. Пухлое лицо маркиза вдруг затряслось от возмущения, к щекам прилила кровь, черные пряди волос упали на лоб. Он опоздал: остановить меня уже было невозможно. Прошлое ушло безвозвратно. Я больше не брошенная матерью дочка, не потерявшая отца сирота, не опозоренная жена британского офицера. Я – совсем другой человек.

Что такое власть? Это не деньги, не земля, не королевства. Теперь я знала, что это такое. Зрители целиком и полностью были в моих руках. Мой танец на несколько минут явил им Испанию. У них мурашки бежали по коже. В руках у меня бешено щелкали кастаньеты, каблуки отбивали чечетку.

Маркиз вскочил с места, но никто не обратил внимания – все глядели только на меня. Он что-то закричал, однако его крик потонул в неистовых аплодисментах. Я торжествующе улыбнулась. Я – Лола Монтес, и мир принадлежит мне. Женщины в зале скованы цепями условностей, которые я отбросила, от которых полностью освободилась. Эти уважаемые пленницы – на земле, я же парила высоко в небе.

Когда танец закончился, мужчины в зале пришли в неистовство. Юные девушки сидели бледные, прижимая руки к груди. Я исполнила олеано на бис. И на этот раз воля и мощь Лолы Монтес сделались втрое сильнее. Если я робела, Лола приподнимала юбки. Если я мешкала, она отбивала каблуками яростную чечетку. И я не сомневалась: Лола меня уже впредь не оставит.

А маркиз не унимался: он махал руками, кричал, и в конце концов, когда стало потише, его услыхали.

– Это же миссис Элиза Джеймс! – разнеслось по залу.

Многие головы повернулись; я приостановилась на сцене. Затем, изобразив гнев и презрение, потрясла юбками. Мне вспомнились все терзавшие меня мужчины, их жадные руки, похотливые ласки. Я взмыла на гребне волны аплодисментов; подобно Венере, я была рождена в море – море поклонения и восторга. Однако в зале прозвучал крик человека, который однажды меня оскорбил, за ним завопил еще один, когда-то меня терзавший. Мои кастаньеты, словно крошечные крокодильчики, пожирали их крики. Я была столь же далека от своих бывших мучителей, как Солнце от Земли.

Я поклонилась в последний раз, зная, что победила. Посылая в зал воздушные поцелуи, я посылала их не только зрителям – всему миру.

На следующий день газеты напечатали восторженные отклики. Я торжествовала, полагая, что теперь мне подвластен весь мир и ничто уже меня не остановит. Однако же, к несчастью, мой некогда отвергнутый поклонник вознамерился отыграться сполна. У маркиза были влиятельные друзья, и все вместе они обвинили театр в том, что на его сцене выступает мошенница и неверная жена. Граф Мальмсбери пытался опровергнуть эти обвинения, но без толку. Вскоре одна из газет занялась расследованием. Когда известный журналист пригрозил опубликовать сокрушительное разоблачение, директор театра отменил все мои запланированные выступления. Я клялась, что не повинна ни в каком мошенничестве и тем более прелюбодеянии и что я – Лола Монтес, а не миссис Джеймс, однако директор не стал рисковать репутацией театра.

Лондон кишел мошенниками самого разного толка, но лично для меня Лола не была мошенницей. В тот миг, когда я ступила на сцену, Лола Монтес сделалась совершенно реальной. Впервые в жизни я была сама себе хозяйка, ни от кого не зависела и ни перед кем не отчитывалась. Уж если кто и пытался выдавать себя за другого, так то скорее была Элиза Гилберт. И уж тем более – жена Томаса Джеймса; вот уж точно – жалкое подобие какой-то другой женщины, куда более достойной и свободной. А Лола Монтес казалась мне гораздо более живой и настоящей, чем они. Помните бедную Элизу Гилберт? Ей достались материнское имя и любовник ее собственной матери. Своего у нее ничего не было. А еще когда-то была Розана, романтическая школьница, витающая в облаках и ничего не понимающая в земной жизни. Она пошла к алтарю с лейтенантом Джеймсом, и больше я ее не видела. А миссис Джеймс? Та, что была женой офицера. Она исчезла в облачке дыма, вместе со своими трогательными шляпками и скромными платьями в цветочек.

В Испании тореадор и танцовщица идут рука об руку. Оба они сражаются, бьются за жизнь и смерть, а Франсиско Монтес, отец Лолы, был храбрейшим из тореадоров Испании. Что до матери… Я родилась своими собственными усилиями – родилась в Гранаде, в цыганской пещере, из пыли, пота и огня. Сначала родилась, затем крестилась; мое имя, означающее скорбь Девы Марии, даже слишком мне подходило. Многие служанки в Испании отзовутся на имя Долорес, однако в объятиях возлюбленного Долорес всегда будет Лолой. Полное имя исполнено скорби, а уменьшительное – веселья и радости. Оно словно нарочно придумано для меня. Среди самого черного горя разве не бывают мгновения чистейшего наслаждения? Хотя я носила вдовий траур, единственной моей утратой была я сама – прежняя. Лола Монтес была существом диким, порывистым и свободным. Именно такой желала быть и я. Если ваше имя вам не подходит, возьмите себе другое. Если жизнь вас унижает и топчет, отбросьте ее и начните все заново!

После взлета – падение. После горького поражения звучит сигнал сбора. Если нельзя танцевать в Лондоне, уеду за границу. Свои будущие действия я распланировала, точно полководец – военную кампанию. Перед отъездом из Лондона я тщательнейшим образом изучила карту Европы и прочертила маршрут, куда входили все ее столицы. Я уже выступала перед королевскими особами; я сделаю это вновь. Мне живо представлялось, как распахиваются двери театров, как передо мной служители спешно расстилают красные ковры.

Разве что Эллен не пришла в восторг от моей затеи. Когда я попросила ее меня сопровождать, она потрясла головой.

– Надувайте народ без меня. Вам наскучит быть испанкой – и что потом? Дельную жизнь не построишь на прихотях и капризах. Хотите – верьте в свои собственные выдумки; а я боюсь даже думать, что с вами станется.

– Не смейте так со мной разговаривать! – возмутилась я.

– Как хочу, так и разговариваю, – огрызнулась Эллен.

Увы: правда была на ее стороне. До сих пор я от нее зависела больше, чем она – от меня, и мы обе это отлично понимали. Покусав губу, я сказала:

– Извините. Мне обидно, что вы отказываетесь, вот и все. Как же я без вас буду?

– Справитесь.

– Не передумаете?

– Нет: я собираюсь открыть магазин подержанного платья.

– Неужели? – Я засмеялась: – Уверена, что дела у вас пойдут превосходно. – Затем повернулась к карте, расстеленной на столе: – Я сколочу себе изрядное состояние, вот увидите.

– Не сомневаюсь, – ответила Эллен и с серьезным видом прибавила: – Только смотрите не очень-то отрывайтесь от земли. А деньги, знаете ли, – это еще не все.

Тут мы обе так и покатились со смеху.

– Хотя лишними никогда не бывают, – закончила Эллен.

– Иными словами, вы даете мне свое благословение?

– Считайте, что да. – И она тут же указала на платье нежного пастельного цвета: – Вон то платье вам ведь больше уже не понадобится, верно?

Накануне моего отъезда в Гамбург неожиданно явилась София.

– Хотела пожелать тебе удачи, – объяснила она свой приход.

– Кто сказал, что я уезжаю?

Она кивнула на Эллен, которая разбирала мой гардероб: в одну стопку складывала одежду, которую я забирала с собой, в другую – то, что отправится в ее новый магазин.

– С какой стати ты вообразила, будто все должна делать одна? – поинтересовалась моя подруга.

– Уж не думаешь ли ты отправиться со мной вместе?

Улыбнувшись, София пояснила:

– Я хочу сказать, что ты не одна на этом свете. Гордость тебя погубит.

– А что у меня есть, кроме гордости?

– Дружба.

– Ладно; я тебе напишу.

– Обещаешь?

Я кивнула.

– Еще поглядим, кто из нас первый остепенится, – заявила София.

Мы с ней одновременно указали друг на друга, затем рассмеялись, как девчонки.

– Не смешно! – заметила Эллен, не прекращая своего занятия.

– Конечно же, нет, – подтвердила я с широкой улыбкой.

– По-моему, я среди вас – единственный разумный человек. – Эллен похлопала по растущей стопке переходящих к ней платьев.

Глава 22

Сидя в уголке тесной уборной в Гамбурге, среди бутылочек и баночек с гримом, я решительно вела пальцем по карте Европы, прослеживая свой будущий маршрут. Мимо меня к зеркалу то и дело протискивались грудастые фрейлейн с соломенного цвета косами, рядом упражнялся в пении баритон, за костюмершей по пятам бегала противная шавка и беспрерывно тявкала.

Мне удалось обеспечить себе временный контракт на выступления в придворном театре, однако собственной уборной, увы, не было. Дожидаясь антракта, я снова и снова всматривалась в страницы своего карманного атласа, стараясь не обращать внимания на шум и суету вокруг. Карты стран, где я никогда не бывала, казалось, беззвучно шептали: «Приезжай!» Обширные просторы России были обозначены зеленым, соседняя Пруссия – желтым. Под Пруссией находилась Германия – лоскутное одеяльце крошечных княжеств. В дневнике я записала намеченный путь: Дрезден, Берлин, Санкт-Петербург. Оглянулась. Фрейлейн густо пудрила лицо, баритон наливался кровью от усилий, песик-пустобрех задрал лапу на груду брошенных на пол костюмов. Я укрепилась в своей решимости. Тут же обвела в кружок основные города, лежащие на пути в Петербург: Прага, Варшава, Рига. Под моими ногами великие города Европы превратятся в ступени лестницы, ведущей к успеху. Мне виделось, как я шагаю по земному шару: шар невелик, а я иду по нему, словно дочь великана.

В Ямбурге я танцевала тарантеллу, в Дрездене – сегидилью[37] и болеро. Исчерпав репертуар, двинулась дальше, в Пруссию. Подложное рекомендательное письмо, написанное якобы дальним немецким родственником королевы Виктории, открыло для меня двери первого театра; за первым меня пригласили другие. После одного выступления было уже гораздо легче договориться об остальных. Я собирала рекомендательные письма, как игральные карты, и каждое новое обещало следующее письмо, более ценное.

Угнездившись на сиденье очередного экипажа, я расправила на плечах мохеровую шаль, прихлопнула шляпку, чтобы плотнее сидела на голове. Открыв потертое старое портмоне, я вынула свой талисман и крепко зажала в кулаке. Кольцо с большим рубином, которое отец когда-то с любовью подарил моей матери.

Навещая мистера Смолбоуна, ювелира, я часто брала с собой это кольцо и все же ни разу его не показала. Возможно, в глубине души я опасалась, что ювелир объявит кольцо дешевой подделкой, а для меня оно было бесценно. Что бы ни говорила моя мать, кольцо с рубином было весомым доказательством, что я – плод любви. К тому же это единственное, что у меня осталось в память об отце. Красный камень был точно капля крови, которая связывала нас друг с другом.

Постукивание колес убаюкивало тревогу и страхи. Мне нравилось движение; в дилижансах и каретах я чувствовала себя как дома, и путешествие из одного места в другое всегда доставляло большое удовольствие. В окно я видела проплывающий мимо новый мир. Чувство заброшенности, незащищенности и уязвимости принадлежало Элизе Гилберт, а вовсе не мне. Каждый раз, когда мне хотелось любить или мечтать, я вспоминала мать: как в Индии, в буйно цветущем саду возле дома, она заставляет меня отцепиться от ее подола. Элиза Гилберт – точно следы грязных пальцев на светло-зеленой юбке; она – жалкий сор, который надо поскорее вымести вон.

Покидая модные красивые бульвары, я попадала на узкие бедные улочки, где вонь кабаков смешивалась с ароматом свежего, только что испеченного хлеба. Я целенаправленно шагала, пропуская мимо ушей насмешки уличных мальчишек, торговавших булавками, не глядя на проституток в розовых чулках, что неспешно прохаживались по тротуарам. Возле дешевой гостиницы, где я остановилась, торговала шоколадом женщина с гнилыми зубами; я наблюдала за ней, а она – за мной. Я превосходно понимала, чем именно она торгует, а она, скорее всего, то же самое думала обо мне. На каждом шагу – нищета, повсюду – падшие женщины.

Видя, что я одна, без спутника или спутницы, мужчины нередко воспринимали это как откровенное приглашение к действию. Чего только я не натерпелась! В Гамбурге как-то раз меня окружили дети и принялись распевать непристойную песенку. В Лейпциге какой-то пьяный затащил меня на темную улочку и полез под юбки; я едва вырвалась. В Дрездене, Потсдаме и Берлине – повсюду ко мне приставали и лапали. Со временем я научилась отвечать приставалам и ради собственной безопасности вооружилась – обзавелась маленьким пистолетом, кинжалом и хлыстом из сыромятной кожи.

Я находилась в Берлине, когда получила целую кипу писем, пересланных моей теткой миссис Ри. Среди них было одно, которое поначалу чрезвычайно меня озадачило: карточка с траурной рамкой – сообщение о смерти миссис Элизы Джеймс, урожденной Гилберт, дочери миссис Крейги, проживающей в Калькутте. Я разглядывала карточку, ничего не понимая. Тут явно какая-то ошибка. Меня так давно не называли миссис Джеймс – а уж свою девичью фамилию я и сама едва не позабыла, – что я с трудом сообразила: речь-то идет обо мне. Тут сказано, что это я умерла! Меня передернуло. Нет, никогда уже нам с матерью не примириться. Ну что за женщина могла разослать официальные уведомления о смерти своей единственной – живой и здоровой! – дочери?

Сестра моего покойного отчима тоже прислала письмо. «Твоя мать очень переживала, получив известие, что ты выступаешь на сцене», – писала она среди прочего.

Ах, бедная мамочка! Может, надо ее пожалеть? Она так стремилась занять достойное место в обществе! А тут вдруг – скандал и полный крах. Слухи, будто почтенная миссис Крейги в прошлом была танцовщицей, внезапно обратились правдой о том, что ее собственная дочь бесстыдно пляшет на сцене. Ужасно. Немыслимо. Я живо представила, как мать затаилась в доме, не смея носа наружу высунуть. Что ж, если я – бессердечная и неблагодарная дочь, то ведь и она большего не заслуживает. Мать готова была пожертвовать моим будущим счастьем в угоду собственному честолюбию. А я, вместо того чтобы воплотить ее сладчайшие мечты, сделалась воплощением всех ее страхов.

Миссис Ри также вложила в конверт письмо покойного майора Крейги. Оно было датировано ноябрем 1841 года; должно быть, мой отчим написал его примерно за месяц до смерти.

Я прижала листок к сердцу; посидела так, справилась с волнением и заставила себя прочесть.

Майор писал: «Теперь ей уже ничем не поможешь. Моя милая крошка Элиза очертя голову бросилась в жизненный круговорот. Скажи ей, что, хотя мать на нее все еще сердится, это в основном из-за меня. Она страшно беспокоится, не повредит ли что-нибудь моей карьере. Конечно, действия Элизы достойны сожаления, однако мы всегда будем ее любить. Она с детства была очень упряма, этим она в свою мать. Да поможет ей Бог!»

В конце письма миссис Ри предлагала похлопотать за меня перед матерью. «Разумеется, нет на свете связи крепче, чем материнская и дочерняя любовь», – писала моя добрая тетушка.

В душе я горько посмеялась: я слишком хорошо знала собственную мать, чтобы надеяться на примирение. Однако на сей раз пришлось с ней согласиться. Я еще раз внимательно рассмотрела сообщение о моей смерти. Да, мама, ты права: Элиза Гилберт воистину умерла.

Глава 23

В день, когда в Берлине должен был состояться большой военный парад, я вызвала к себе в номер швею, чтобы она прямо на мне ушила костюм для верховой езды. Костюм должен был сидеть, идеально облегая формы.

– Сделайте туже; еще туже, – шептала я, пока очертаниями не начала походить на вырезанную из темного дерева фигуру на носу корабля.

Парад завершал государственный визит царя Николая I, и в Пруссии его полагали самым значительным событием года. Я специально ради него задержалась в Берлине. Собираясь на парад, я старалась гнать сомнения прочь, однако они вновь и вновь возвращались. Один прусский дипломат обещал провести меня за ограждение, где предстояло находиться королевским особам, и я от всей души надеялась, что дипломат не спохватился и не пожалел о своем обещании. Государственные деятели охотно общались с танцовщицами после наступления темноты, однако при свете дня да среди высшего общества – это уже совсем другое дело.

Мой путь из Гамбурга в Санкт-Петербург лежал через театры, где я выступала, однако я часто оказывалась без гроша в кармане, а туфли быстро протирались. Если бы русский царь лично пригласил меня выступить при дворе, театры охотнее открывали бы передо мной двери, да и кошелек бы, несомненно, пополнился. То, что Николай I неравнодушен к танцовщицам, было хорошо известно. Однажды на приеме он поразил гостей необыкновенным кушаньем: балетные туфли Мари Тальони[38] были поданы на серебряном блюде, в винном соусе. (Могу себе представить, как переглядывались смущенные гости! По счастью, им было предложено отведать лишь соус.)

Большой военный парад был моей последней возможностью произвести на царя впечатление. С самого раннего утра я места себе не находила, металась по гостиничному номеру в ожидании прусского дипломата. К одиннадцати часам я поняла, что он отступился от обещания. К половине двенадцатого осознала, что, если желаю присутствовать на параде, придется отправляться одной, без спутника.

В полдень я выехала из конюшни при гостинице на холеном вороном жеребце по имени Ярый; имя чудесно ему подходило. Костюм из лилового бархата с отделкой из мягчайшей замши сидел на мне как влитой; под блестящей черной шкурой коня играли могучие мускулы. Я дружески похлопала его по бокам, и Ярый охотно понес меня по Унтер-ден-Линден.

Было ясное октябрьское утро, желтые облетающие липы сияли под солнцем. Мимо нас с грохотом прокатилось начищенное до блеска орудие, легкий ветерок шевелил вывешенные флаги. Я направлялась к Фридрихфельд, и вместе со мной туда же валом валили горожане – пешком, верхом, в каретах, на старых телегах; казалось, берлинцы все как один двинулись вон из города. Я обгоняла стайки служанок с набеленными лицами – девушки шли под руку и не умолкая щебетали и смеялись. За тележкой молочника выступали, громко стуча подкованными каблуками, пять шлюх; яркие безвкусные платья с низким вырезом открывали взорам их бледные, от осеннего холодка покрывшиеся гусиной кожей прелести. Когда Ярый их обгонял, одна из девиц подмигнула мне и потерла кончики пальцев, словно шелестела банкнотами.