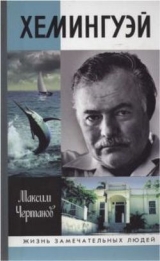

Текст книги "Хемингуэй"

Автор книги: Максим Чертанов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)

Удивительно, но Хемингуэю нравился даже Достоевский, у которого «есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам – слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью». Вообще начитанность Хемингуэя была довольно средняя (для большого писателя, конечно), но вкусы широкие и практически безупречные. Из европейцев ему нравились Стендаль, Флобер, Мопассан, Киплинг; позднее он полюбит Пруста и Томаса Манна и пристрастится к книгам своего французского ровесника, человека, так на него похожего, что удивительно, как эти двое не встретились за рюмочкой в парижских кафе: «Если вам случится мокнуть под дождем в Африке, когда вы стоите лагерем, то знайте, что в этой ситуации нет ничего лучше Сименона».

В феврале Сильвия Бич тиражом в тысячу экземпляров издала преследуемого цензурой «Улисса»; как пишет Ричард Элман, «с девяти утра до самого закрытия люди толпились в магазине и глазели на эту книгу». В очередь записались литераторы, желавшие поддержать коллегу – Паунд, Йетс, Андре Жид; Хемингуэй подписался на несколько экземпляров, хотя обычно книг не покупал, а брал у знакомых. «Улисс» привел его в восхищение: «Джойс написал чертовски замечательную книгу. Вместе с тем, говорят, что он и вся его семья умирают с голоду, но каждый вечер вы видите, как эта кельтская шайка сидит у Мишо, где Бинни (одно из прозвищ Хедли. – М. Ч.) и я можем позволить себе бывать лишь раз в неделю… Ох уже эти чертовы ирландцы – вечно они жалуются то на то, то на это, но вы когда-нибудь слышали об умирающем с голоду ирландце?» Хемингуэй не упускал случая съехидничать в адрес коллег, но толки о нищете Джойса и вправду были преувеличены: он получал денежную помощь от меценатов. Сам Хемингуэй был горд, голодал, но не одалживался – так принято считать. На самом деле одалживался не раз, только впоследствии утверждал, что этого не было.

Он читал, писал, посещал музеи, ходил на скачки, велогонки, бокс, продолжал знакомиться с людьми, приятными и не очень: при чтении «Праздника» кажется, что вторых было больше, но на самом деле отношения со многими из них в ту пору были прекрасные, неприязнь возникла позднее. В Англо-американском пресс-клубе он сошелся с корреспондентом агентства Интернэшнл Ньюс Сервис Фрэнком Мейсоном, корреспондентом «Бруклин дейли игл» Гаем Хикоком – с последним ездили в Компьен и Энгиен на скачки; через Стайн и Паунда знакомился с литераторами и художниками, в том числе с Пикассо. В конце марта «Стар» дала ему первое задание: освещать международную конференцию в Генуе, посвященную «экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы». Причина созыва конференции – стремление европейских стран уладить отношения с советской Россией. Был подготовлен проект резолюции, в которой от большевиков требовалось признать финансовые обязательства прежних российских правительств. Председателем советской делегации был Чичерин [13]13

Формально он считался заместителем отсутствующего председателя – Ленина.

[Закрыть]. Хемингуэй прибыл в Геную 27 марта: конференция еще не открылась, но проходили ежедневные брифинги. Он посылал в «Стар» телеграфные сообщения и статьи – всего около пятнадцати. Первая статья, опубликованная 13 апреля, была посвящена политической обстановке в Генуе, где проходили стычки между коммунистами и фашистами. (23 марта 1919 года в Милане Бенито Муссолини учредил фашистскую организацию «Союз борьбы».)

У нас, естественно, писали, что Хемингуэй осудил фашизм и полюбил коммунизм, что верно лишь отчасти: фашистов он раскусил на удивление легко для «малыша», каким его считали, но и симпатии коммунистам не выказал: «Можно не сомневаться, что красные генуэзцы – а они составляют примерно треть населения – встретят красных русских слезами, приветствиями, объятиями, будут угощать их вином, ликером, плохими сигаретами, будут парадировать, кричать „ура“ и на все лады выражать друг перед другом и перед всем светом свои симпатии, как это свойственно итальянцам. Они будут обниматься и целоваться, устраивать сборища в кафе, пить за здоровье Ленина, кричать в честь Троцкого, каждые две-три минуты три-четыре красных вожака будут пытаться сколотить демонстрацию, и будет поглощено неимоверное количество кьянти под дружные крики „Смерть фашистам!“. <…> Фашисты – это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской… <…> Фашисты действовали с совершенно определенной целью и уничтожали все, что могло грозить революцией. Они пользовались если не активной поддержкой, то молчаливым одобрением правительства, и не подлежит никакому сомнению, что именно они сломили красных. Но они привыкли к безнаказанному беззаконию и убийству и считали себя вправе бесчинствовать, где и когда им вздумается. И теперь для мирной Италии они представляют почти такую же опасность, какой когда-то были красные…»

Редакция сочла, что в статье мало критики в адрес коммунистов, и опубликовала ее с сокращениями. Боун, однако, решил, что корреспондента следует отправить в Россию, и предложил ему двухмесячную командировку и солидный аванс. 9 апреля, еще не получив письма. Боуна, Хемингуэй присутствовал на пресс-конференции советской делегации в Рапалло, где Чичерин заявил о согласии уплатить царские долги, если правительства Англии, Франции и США возместят ущерб, нанесенный интервенцией, и дал об этом краткую и сухую корреспонденцию. Коллеги вспоминали, что вид у него был скучающий и к обязанности писать в газету он относился как к бремени. 10-го конференция открылась – и тут художник, отодвинув журналиста, дал себе волю:

«Архиепископ Генуэзский в рясе винного цвета и красной шапочке беседует со старым итальянским генералом, лицо у генерала как печеное яблочко и на груди пять нашивок за ранение. Старик – это генерал Гонзахо, командир кавалерийского корпуса. Со своими свисающими усами, сморщенным личиком он смахивает на добродушного Аттилу. <…> Впереди Литвинов, у него большое ветчинно-красное лицо. На груди красный значок. За ним идет Чичерин – неопределенное выражение лица, непонятного вида бородка и нервные руки. Они моргают, ослепленные люстрой. За ним Красин. Ничем не примечательное лицо, тщательно подстриженная вандейковская бородка и вид преуспевающего дантиста». «Глава советской делегации Чичерин с его наружностью деревенского бакалейщика, встрепанной непонятной бородой и свистящим мурлыканьем в голосе, которое почти невозможно было понять с галереи для прессы».

Советская делегация выступила с предложением о всеобщем разоружении, которое не было принято. Обсуждение сопровождалось конфликтом между Чичериным и председателем французской делегации Барту – Хемингуэй живо описал инцидент.

Ему нравилось, когда происходили «заварушки». Конференция не решила поставленных вопросов – часть их перенесли на Гаагскую конференцию. Но советское правительство извлекло из нее пользу, заключив Рапалльский договор с Германией, да и вообще Европа стала склоняться к тому, что советскую власть придется признать. В Россию отправлялись корреспонденты; Хемингуэя среди них не было. Его ответ на письмо Боуна не сохранился, но много лет спустя он говорил своему знакомому Рою Гринуэю, что не поехал из-за того, что в России «плохие и грязные отели». Возможно, этот отказ был одной из поворотных точек в его жизни. Он был русофилом и склонялся к «левизне», так что после поездки в Россию мог стать коммунистом; он был наблюдателен и не терпел фальши, так что мог превратиться в яростного антикоммуниста. Не случилось ни того ни другого. Правда, в июле того же года он писал Харриет Монро, редактору журнала «Поэтри», что в Россию ездил и провел там два месяца в качестве корреспондента «Торонто стар». Как не боялся, что его разоблачат? Так лгут только дети…

В Генуе он завел множество знакомств: с Джорджем Слокомбом, корреспондентом лондонской «Дейли геральд», сжившим в Париже американским журналистом Уильямом Бердом, с Максом Истменом, редактором «левого» журнала «Мэссиз». С последним они потом станут врагами, но тогда пришлись друг другу по душе; Истмен описал Хемингуэя как «скромного и прекрасно воспитанного юношу». Эрнест всюду возил свои наброски, показал их Истмену – тому они не понравились, но он послал их редакторам журнала «Либерейтор» Клоду Маккею и Майклу Голду, еще одному будущему врагу Хемингуэя. (Опубликованы они не были.) Съездили с Истменом и Слокомбом в Рапалло к юмористу Максу Бирбому, потом, когда конференция закрылась, Эрнест заехал в городок Эгль на рыбалку – отчет о поездке появился в «Стар»: «Я шел в Эгль по прямой белой дороге в темноте наступившего вечера и думал о великой армии, о римлянах и о гуннах, легких и быстрых, и о том, что и у них, должно быть, находилось время исследовать этот ручей до рассвета, и не заметил, как очутился в Эгле». Дома не сиделось: в середине мая с женой и Дорман-Смитом поехали в Монтрё ловить форель, 31 мая отправились в Италию, перешли пешком Сен-Бернарский перевал, ночевали в монастыре, видели знаменитых собак-спасателей. Поездом в Милан, там расстались с Дорман-Смитом, Эрнест показывал Хедли госпиталь, в котором лечился.

Муссолини набирал силу – пройдет чуть больше года, и он возьмет власть. Эрнесту удалось договориться об интервью, по итогам которого в «Стар» и «Стар уикли» 24 июня были опубликованы две статьи. Писал их наблюдательный художник, но рядом с ним неожиданно возник проницательный аналитик: «Платформа фашистов – крайний консерватизм. Вообразите, что 250 тысяч членов консервативной партии Канады вооружены, т. е. представьте „политическую партию, построенную по принципу военной организации“, глава которой не скрывает, что у нее достаточно сил, чтобы сбросить либеральное, а впрочем, и любое другое правительство, посмевшее выступить против нее. <…> Таким образом, фашизм переживает третью стадию своего развития. Первой была организация контратак против коммунистических демонстраций, второй – создание партии, и, наконец, теперь это – политическая и военная сила, которая вербует рабочих и прибирает к рукам деятельность профсоюзов». Сам дуче, впрочем, произвел на Эрнеста неплохое впечатление – «он не такое чудовище, каким его принято изображать».

Тринадцатого июня они поехали в Чио и посетили Фоссальту, где Эрнест был ранен, – там было тихо и спокойно. Биллу Хорну он написал: «Нельзя постоянно возвращаться к прошлому или щекотать себе нервы, пытаясь увидеть вещи такими, какими они были когда-то. Прошлое осталось в нашей памяти, и только там, прекрасным и удивительным, и нужно жить дальше…» Тем не менее отправил в «Стар» очерк «Возвращение ветерана», где давал читателям понять, что ветеран прошел всю войну и участвовал во множестве боев. «Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали…»

Побывали в Вероне, в Местре, вернулись в Париж, прожили дома безвылазно два месяца. Утром он работал, потом гулял с Хедли. Ходили в «Бал Мюзетт» – приехавшая погостить кузина Хедли вспоминала, что дамы были шокированы грубостью обстановки, но Эрнеста она приводила в восторг. Он написал несколько очерков для «Стар». Познакомился с Дос Пассосом (тоже водившим санитарную машину в Италии) – тот уже опубликовал две книги. А у него все еще ничего. «Каждый день мы получали назад непринятые рукописи, – рассказывал он много лет спустя Аарону Хотчнеру, биографу и другу. – В прихожей их подсовывали нам под дверь, а на них мы обнаруживали отпечатанный на машинке суровый приговор – рукопись не принята. Бывало, я сидел за своим деревянным столом и читал эти записочки, прикрепленные к рассказам, которые я любил и в которые вложил столько труда, что теперь готов был расплакаться». Хотчнер тогда сказал: «Я не могу представить, чтобы ты плакал», – а Хемингуэй якобы (без слов «якобы» и «предположительно» ни одну приписываемую ему реплику приводить нельзя – ранние биографы заразились от него склонностью приврать) ответил: «Когда рана глубокая, приходится плакать…» К сожалению, никто так и не знает, что это были за непринятые рукописи и существовали ли они вообще. Обо всех опубликованных текстах Хемингуэя известно – кто их отклонял и когда. Эти, подсунутые под дверь, почему-то следа не оставили.

В мае забрезжил свет: журнал «Даблдилер» по протекции Андерсона опубликовал рассказ «Жест пророка» и стихотворение, а Уильям Берд, основавший издательство «Три маунтин пресс» с Эзрой Паундом в качестве редактора, решил выпустить серию книг современных писателей – одним из них мог стать Хемингуэй. Издание продвигалось медленно. Первым вышел сборник Паунда, затем роман Форда Мэддокса Форда. Хемингуэй был в очереди последним, да и неизвестно, было ли ему что публиковать. В Париже опять не сиделось: в середине августа отправились рыбачить в Германию. Собралась компания: Берд с женой, Галантье с невестой. Хемингуэи и их знакомые, чета Нэш, добирались до Страсбурга самолетом – это был первый полет Эрнеста. «Мы взяли курс почти прямо на восток от Парижа, уходя все выше и выше в небо, точно мы сидели в лодке, которую мед ленно поднимал великан, а земля под нами становилась плоской. Казалось, что она расчерчена на бурые квадраты, желтые квадраты, зеленые квадраты и на большие плоские зеленые пятна леса. Я начал понимать живопись кубистов.<…> Все было неожиданно и очень приятно. Раздражал только запах касторки из мотора. Но потому, что самолет был маленький и очень быстрый, и потому, что мы летели рано утром, нас не укачало.

– Когда у вас была последняя катастрофа? – спросил я официанта.

– В середине июля, – сказал он, – погибло трое.

В то же самое утро на юге Франции медленно ползущий поезд сорвался с вершины крутого подъема, врезался в другой поезд, поднимавшийся вверх, и разнес в щепки два вагона. Погибло свыше тридцати человек».

На трамвае перебрались за границу, в городок Кель, где к компании присоединились Берды и Галантье. «Как только вы перешли грязный Рейн, вы в Германии, и на немецком конце моста стоит парочка смиреннейшего вида немецких солдат, каких вам вряд ли удавалось видеть. Два француза с примкнутыми штыками прогуливаются по мосту, а два невооруженных немца, прислонившись к стене, стоят и смотрят. Французские солдаты в полном обмундировании и стальных шлемах, а немецкие в старых свободных гимнастерках и фуражках мирного времени с высоким козырьком. Я спросил француза о назначении и обязанностях немецкого патруля.

– Они там стоят, – ответил он».

Из-за инфляции для американцев все было дешево; о ценах Эрнест написал в «Стар». Двинулись во Фрайбург, оттуда в Шварцвальд и обратно в Кель, провели в Германии три недели. Эрнест написал три очерка – тон их становился все более неприязненным. Все раздражало: на рыбалку трудно получить лицензию, кругом бюрократия, немцы – «грубые, с бритыми головами», – относятся к иностранцам враждебно. На обратном пути, в Эльзасе, удалось взять интервью у престарелого Клемансо, бывшего премьер-министра Франции, который Хемингуэю нравился и понравился еще больше, когда высказал откровенные и мрачные предсказания о будущем Европы. Однако Боун интервью не опубликовал: Клемансо, когда-то написавшего, что Америка – «единственная страна, перешедшая из стадии варварства прямо в стадию дегенерации, минуя стадию цивилизации», по ту сторону Атлантики считали персоной нон фата. В середине сентября Эрнест вернулся в Париж, но, не пробыв дома и недели, получил задание ехать в Константинополь и освещать заключительный этап войны между Турцией и Грецией.

Оттоманская империя, выступавшая в Первую мировую на стороне Германии, была на грани развала; султан отдал державам Антанты Палестину, Ирак, Ливан, Сирию и Фракию, которая по Севрскому договору отходила к Греции. Но турецкие националисты во главе с Мустафой Кемалем объявили султана низложенным, образовали в Анкаре свое правительство и отдать Фракию отказались. Европейские державы пустили в бой греческого короля Константина, обещая ему территории и военную славу. В 1921-м греческие войска отбросили армию Кемаля до Анкары, установив шаткое равновесие, во время которого обе стороны расправлялись с национальными меньшинствами. В августе 1922-го Кемаль перешел в контрнаступление, греческая армия была разгромлена и отступила к Смирне, важнейшему порту Анатолии, переполненному ранеными солдатами и беженцами. 9 сентября турки начали входить в Смирну; греки передали город союзному командованию, но Кемаль отверг предложения о перемирии, настаивая на возвращении занятых греками областей, а также Константинополя, оккупированного войсками Антанты.

Боун оплачивал путевые расходы скупо; Хемингуэй сговорился с Мейсоном из Интернэшнл Ньюс Сервис, что будет отсылать корреспонденции двум хозяевам и заработает вдвое больше. Хедли просила не ехать, произошла ссора, она вспоминала, что муж «страдал, но уехал, не сказав мне ни слова». 25 сентября он прибыл в Софию, 29-го – в Константинополь. В городе еще стояли британские войска, но иностранцы старались уехать. Эрнест заболел малярией, мучился, цензоры нещадно кромсали корреспонденции, Боун, удивленный тем, что в других газетах появляются те же тексты, что в «Стар», начал подозревать измену, настроение было прескверное. Битва не состоялась: в Греции произошел переворот, Константин был свергнут и на престол возведен кронпринц Георг, заключивший перемирие с Кемалем в Муданье. Хемингуэй писал: «Греция считала Фракию своей Марной, где она должна была выстоять или погибнуть. Сюда были стянуты войска, все накалилось до предела. Но тут союзники отдали Восточную Фракию туркам, а греческой армии предоставили три дня на подготовку к отходу. Армия ждала, не веря, что правительство подпишет Муданийское соглашение, но оно было подписано, и армия – ведь она состоит из солдат – отступила по приказу. Целый день я проезжал мимо них, грязных, усталых, небритых, обветренных, бредущих вдоль дорог коричневой, волнистой, голой Фракийской равнины. Никаких оркестров, питательных пунктов, организованных привалов, только вши, грязные одеяла и москиты ночью. Вот остатки той славы, которая именовалась Грецией. Вот он, конец второй осады Трои».

Журналистов не пустили на встречу Кемаля с Георгом. Вдень подписания перемирия состоялась пресс-конференция, Эрнест лежал больной и прийти не смог, но написал о перемирии с аналитической остротой: «Даже если… никто никогда не признает, что Запад пришел к Востоку просить о мире, эта встреча имеет именно такое значение, потому что она знаменует конец европейского господства в Азии». Через несколько дней, все еще хворый, он выехал из Константинополя в Мурадию, чтобы увидеть отход греческой армии, эвакуирующейся из Восточной Фракии, а 17 октября отправился в Адрианополь, где шла эвакуация греческого населения. Помогли встретившиеся кинооператоры – с ними на машине поехал по дороге, где шли беженцы.

Очерки, которые Хемингуэй об этом написал, считаются вершиной его журналистики: «Я прошел по дороге с беженцами около пяти миль, увертываясь от верблюдов, которые, пофыркивая и раскачиваясь, шагали напрямик мимо огромных цельных колес арб, верхом груженных постелями, зеркалами, мебелью, притороченными свиньями, матерями, укутанными одеялами вместе с грудными детьми, стариками и старухами, цепляющимися за задок телеги и еле перебирающими ногами, склонив голову и упершись глазами в дорогу; вместе вьючные мулы, мулы с двумя охапками винтовок, связанных словно два снопа, одинокий помятый фордик с греческими штабными офицерами, неряшливыми и красноглазыми от бессонницы…

<…> Как бы долго ни шло это письмо до Торонто, вы можете быть уверены, что это ужасное, ковыляющее шествие людей, согнанных с насиженных мест, все еще течет беспрерывным потоком по топким дорогам к Македонии. Их четверть миллиона, и они не скоро дойдут». Этот эпизод обычно не относят к «критическим точкам» в жизни Хемингуэя и, может быть, напрасно, ибо сам он спустя 30 лет вспоминал: «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу».

Двадцать первого сентября он вернулся в Париж, измотанный и грязный, с обритой из-за вшей головой. Привез Хедли бутыль розового масла и антикварную статуэтку, ссора была забыта. Поездка принесла ему 400 долларов. Журналистику он решил бросить – если не можешь «сделать что-нибудь с этим», лучше и не притворяться. Сел писать – теперь-то мы наконец узнаем, над чем он работал? Увы, лишь частично: достоверно известно только, что осенью 1922-го он написал рассказ «Мой старик» (My Old Man), открытое подражание Андерсону – позднее он скажет, что так писать легче всего, и больше так писать не будет: «Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал – хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть, и заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу, а потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву.

– Чертова эта работа – сгонять жир, Джо, – скажет он, бывало, и, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов, – теперь не то, что в молодости. – Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к конюшням».

Предположительно к тому времени был вчерне создан еще один рассказ, «У нас в Мичигане» (Up in Michigan), где впервые описан Хортон-Бей: «С заднего крыльца Смитов был виден лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво, залив ярко синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган». Рассказ ждала трудная судьба, потому что в нем, как в те времена считалось, грубо и натуралистично изображался половой акт: «Доски были жесткие. Джим что-то делал с нею. Ей было страшно, но она хотела этого. Она сама хотела этого, но это ее пугало.

– Нельзя, Джим, нельзя.

– Нет, можно. Так надо. Ты сама знаешь.

– Нет, Джим, не надо. Нельзя. Ой, нехорошо так. Ой, не надо, больно. Не смей! Ой, Джим! О!

Доски пристани были жесткие, шершавые, холодные, и Джим был очень тяжелый и сделал ей больно». Гертруда Стайн рассказ читала и сочла его непристойным, что подтверждают обе стороны, только не установлено, в каком месяце это было.

Эрнест не успел как следует «расписаться» – Боун потребовал ехать в Лозанну, где собиралась международная конференция по урегулированию греко-турецких отношений (проходила с перерывом с 20 ноября 1922 года по 24 июля 1923-го). Хедли была беременна и простужена, рвалась сопровождать мужа, плакала. Он прибыл на место 22 ноября, крайне недовольный: «Стар» отказалась платить аванс, а жизнь в Швейцарии была дорога. Выручил его Чарльз Бертелли, шеф парижского отделения агентства Юниверсал Пресс: опять работа на двух хозяев. Бертелли платил хорошо, но требовал ежедневных коммюнике. Это оказалось тяжело, так как журналистов не пускали на заседания. Они бегали за информацией из посольства в посольство – «так как каждое государство старалось выдать свою версию происходящего раньше другого» – и не имели возможности составить собственное мнение. Ссора с Хедли, видимо, не прошла даром: 22 ноября Эрнест написал Агнес фон Куровски, рассказав о своем браке и жизни в Париже, – письмо не сохранилось, но он сам сказал журналисту Линкольну Стеффенсу, что готов оставить Хедли ради Агнес. (Та ответила только через месяц: радовалась «возобновлению дружбы» и дала понять, что надеяться не на что.)

Хорошее в Лозанне было одно – интересные люди. Упомянутый Стеффенс – патриарх американской журналистики, принадлежавший к так называемым «разгребателям грязи», которые писали о коррупции и других общественных язвах. Стеффенс рассказывал, как Хемингуэй показал ему октябрьские статьи о беженцах: «Его статья сжато и ярко передавала все детали этого трагического исхода голодных, перепуганных, отныне бездомных людей. Я словно сам их увидел, читая строки Хемингуэя, и сказал ему об этом. „Нет, – возразил он, – вы читаете код. Только код. Ну разве это не замечательный язык?“ Он не хвастал – так оно и было. Я припоминаю, что он сказал: „Я должен бросить заниматься журналистикой. Я слишком увлекаюсь жаргоном телеграфа“». Эрнест также дал прочесть Стеффенсу «Моего старика» – тот сдержанно похвалил и послал рукопись в журнал «Космополитен».

Другое знакомство – с Уильямом Райаллом, корреспондентом «Манчестер гардиан»: тот воевал, служил в британской разведке, знал все мировые тайны и щедро делился ими с Эрнестом: «Поскольку я тогда был мальчишкой, он объяснил мне множество вещей, ставших началом всего моего образования в области международной политики». Возможно, именно под влиянием этого человека Хемингуэя всю жизнь будут интересовать разведка и шпионаж; в своих фантазиях на тему «рыцарей плаща и кинжала» он немало позаимствует из рассказов Райалла. Под его же влиянием Эрнест изменил мнение о политиках и полководцах – все они беспринципные жулики, блюдущие только свою выгоду, – в частности, о некогда обожаемом Клемансо и о Муссолини, которого в недавней статье назвал «не таким чудовищем» и «патриотом». В январе 1923-го он уже писал по-другому: «Муссолини – величайший шарлатан Европы. <…> Приглядитесь к его способности облачать мелкие идеи в пышные слова и к его склонности к дуэлям. По-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли, но это делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной храбрости».

Хедли выздоровела; договорились, что она приедет в Лозанну. Тут и произошел один из самых загадочных инцидентов в истории литературы. Считается, что 2 декабря Хедли по собственной инициативе, чтобы сделать мужу приятный сюрприз, упаковала в чемодан все написанные им рассказы (около 18), стихи (более 30) и начатый роман; как она впоследствии объяснила, это было сделано потому, что муж рассказывал ей о Стеффенсе, и она решила, что он захочет показать Стеффенсу все тексты, а также будет работать над ними (всеми сразу) во время каникул. Хемингуэй писал на машинке, и у большинства текстов имелись копии, которые Хедли зачем-то сложила в этот же чемодан. На Лионском вокзале чемодан у нее украли.

«Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть или какое-то невыносимое страдание; но когда Хэдди сообщила мне о пропаже всех моих рукописей, я понял, что ошибался. Сначала она только плакала и не решалась ничего сказать. Я убеждал ее, что, как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным и, что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом наконец она все рассказала. Я не мог поверить, что она захватила и все копии, подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские обязанности, сел на поезд и уехал в Париж, – я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказала Хэдди, оказалось правдой, и я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом». Хедли потом говорила, что ее муж «так и не оправился от удара». Он же писал: «Вы женитесь на женщине не за ее способности хранить рукописи, и мне на самом деле было больнее видеть, как она ужасно переживает это, чем потеря написанного мною».

Правдива ли эта история? Выглядит она сомнительно – зачем хрупкой беременной женщине тащить с собой все копии? Бумага тяжелая, прикиньте-ка вес, да еще личные вещи, одежда. Может, чемодан нес носильщик? Но куда он в таком случае делся? И почему столь важную пропажу не искали как следует? Хемингуэй говорил, что дал объявление, пообещав нашедшему 10 долларов (почему так мало, ведь вор, обнаружив в чемодане бесполезные бумажки, мог соблазниться большой наградой?), но даже этот факт не подтвержден, а некоторые исследователи утверждают, что и в Париж он, узнав о потере чемодана, не ездил, а остался в Лозанне. Зная его страсть к выдумкам, можно допустить, что никакого чемодана не было. (Мы еще дойдем до 1954 года, когда Хемингуэй нашел утерянный чемодан с рукописями, но то был другой чемодан и рукописи другие.)

Большинство биографов в существовании чемодана все же не сомневаются, поскольку показания Эрнеста и Хедли совпадают. Но многие не верят, что чемодан содержал нечто значительное – никто не видел потерянных рассказов и ничего вразумительного о них не слыхал. Эрнест в 1922 году многим рассказывал, сколько он уже понаписал: надо было что-то предъявлять, что-то давать в издательство Берда, а в действительности, кроме стихов, едва начатого романа (существование которого подтверждает Гертруда Стайн) и двух рассказов, ничего не было. Ему уже случалось ложью загнать себя в угол, так что нетрудно представить ситуацию: слово за слово, Стеффенс спрашивает: «А что еще вы написали?», Эрнест отвечает: «Да, знаете ли, массу всякого», Стеффенс просит эту массу предъявить, Эрнест в отчаянии придумывает сказку о чемодане и умоляет Хедли подтвердить ее. Николас Дельбанко написал целую книгу «Потерянный чемодан» с разными версиями этой истории – например, Эрнест и Хедли сговорились лгать, или Хедли потеряла чемодан нарочно, зная, что окажет мужу услугу, – и остановился на том, что чемодан все же был и потерялся сам собою, но это событие пришлось кстати: то, что в нем содержалось, было написано слабо, и, освободившись от груза, Хемингуэй смог начать работать по-настоящему. Эзра Паунд тоже расценил этот случай как «миг удачи»: плохие тексты забудутся, а лучшее из того, что было, послужит сырьем для новых произведений.

Но зачем подозревать человека в обмане? Разве нельзя поверить, что все было, как он сказал – множество прекрасных рассказов пропало и это было горем, поверить, что чемоданы с рукописями терялись у одного писателя дважды, мало ли что в жизни случается? Можно, конечно. Никто, наверно, и не сомневался бы, если б не репутация выдумщика, которую Хемингуэй сам создал, как мальчик, что девять раз кричал «Волки!», а на десятый ему никто не поверил. Но рукописи не горят – быть может, еще до того, как в этой книжке будет поставлена последняя точка, чемодан объявится во плоти, жестоко посрамив скептиков.

Что же у автора осталось? Несколько стихотворений, потому что их копии были в редакции «Поэтри», «Мой старик» и «У нас в Мичигане» – первый рассказ был слаб, второй, как сказала Стайн, негоден для печати. Существовал чемодан или нет, был он пуст или полон, огорчила потеря или обрадовала – в любом случае надо всё начинать сначала.