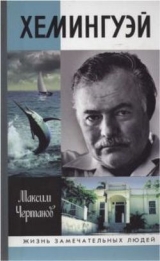

Текст книги "Хемингуэй"

Автор книги: Максим Чертанов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)

Он заболел Гольфстримом. «Всю жизнь я любил страны: страна всегда лучше, чем люди», – писал он; но Гольфстрим – больше, чем страна. «Гольфстрим, с которым ты сжился, который ты знаешь, и вновь познаешь, и всегда любишь, течет, как и тек он с тех пор, когда еще не было человека, и омывает этот длинный, прекрасный и злополучный остров с незапамятных времен, до того как Колумб увидел его берега, и все, что ты можешь узнать о Гольфстриме и о том, что живет в его глубинах, все это непреходяще и ценно, ибо поток его будет течь и после того, как все индейцы, все испанцы, англичане, американцы, и все кубинцы, и все формы правления, богатство, нищета, муки, жертвы, продажность, жестокость – все уплывет, исчезнет, как груз баржи, на которой вывозят отбросы в море»; «и пальмовые ветви наших побед, перегоревшие лампочки наших открытий и использованные презервативы наших пылких любовей плывут, такие маленькие, ничтожные, на волне единственно непреходящего потока – Гольфстрима».

Появилось и новое увлечение: охота на крупную морскую рыбу. Нам при слове «рыбалка» обычно представляется человек, сидящий на берегу или у проруби, а при словах «большая рыба» – сом, но в океане иные масштабы: здесь обитают чудовища, достойные пера Мелвилла. Голубой тунец, прекрасное чудище длиной до трех метров и весом до 3,5 центнера, способное развивать скорость до 90 километров в час – Хемингуэй видел, как добывают тунца, еще в 1922-м в Испании, и называл его «царем всей рыбы, правителем рыбачьей Валгаллы». Атлантический синий марлин – длина пять метров, а весить он, по слухам, может чуть не до тонны. Ловят этих гигантов на удочку со спиннинговой катушкой, с движущегося плавсредства, они совершают рывки, мотают лодку или катер из стороны в сторону: для рыбаков-профессионалов это «изматывающий, тяжелый труд, от которого болит спина, ноют мускулы, хотя вы и работаете удочкой толщиной с ручку мотыги», для рыболовов-спортсменов, каким был Хемингуэй – приносящий наслаждение поединок.

Но по возвращении в Ки-Уэст он не начал писать о море – тема должна выноситься. Он стал писать книгу о корриде, которая потом получит название «Смерть после полудня» (Death in the Afternoon). Работа двигалась медленно, отвлекали гости: в начале апреля приехал Дос Пассос с женой Кэтрин Смит, подругой юности, которую Эрнест обвинил в краже денег, – теперь они снова были друзьями. Полина с Патриком уехала к родителям, Хемингуэй в Нью-Йорке встретил Бамби и отвез в Пиготт. Материальных проблем по-прежнему не было, Гас Пфейфер не только выдержал кризис, но и основал новый банк, «Оружие» продолжало хорошо расходиться – автор был рад узнать, что экземпляр романа есть в библиотеке президента. Его популярность росла, а репутация укреплялась: ему предложили стать вице-президентом литературной организации «Общество Марка Твена», он был польщен и согласился. Издатель Генри Кон выпустил библиографию его работ, просил написать предисловие – сперва дал согласие, потом передумал: все, что хотел, он сказал в своих книгах. Ему было всего 30 лет, еще можно звать Эрнестом, но он давно уже стал Папой (невозможно установить, кто и когда его начал так называть – вероятнее всего, он сам в середине 1920-х); карьера состоялась, жизнь удалась…

Жена вернулась, 13 июля отправились с ней и Бамби в Вайоминг, остановились на ранчо знакомого, Нордквиста, недалеко от Кук-Сити, где будут впредь жить всякий раз, приезжая в Вайоминг. Рыбалка великолепная, охота тоже, за этими занятиями прошла осень. У Нордквиста были лошади, Эрнест заинтересовался ими, начал учиться верховой езде, Полина тоже, ездила она лучше мужа. Подружился с ковбоем Айвеном Уоллесом и впоследствии говорил, что, общаясь с ним, всегда узнавал что-то новое, а от «городских эстетов» не узнал ничего. (Общаясь с «городскими эстетами», он стал писателем, но это так, мелочь.) В августе приехал Билл Хорн с невестой, охотились, удалось подстрелить нескольких медведей. 14 сентября Полина увезла Бамби в Нью-Йорк, чтобы посадить его на пароход и отправить к матери, потом поехала к родным в Пиготт – муж в это время совершил верховую поездку в горы с Уоллесом, убил лося, потом гризли. В октябре появился Дос Пассос, все еще друг, а не «рыба», опять охотились, постепенно стали рождаться планы – ехать в Африку, где много редкостной дичи, добрый богач Гас Пфейфер обещал оплатить путешествие. Замечательная осень, одно плохо – вдали от жен, в мужской компании, всегда почему-то неважно шла работа.

Домой отправились 31 октября: Хемингуэй за рулем, Дос Пассос и Хорн (его невеста уехала раньше) – пассажирами. Водитель, будучи не вполне трезв, потерял управление, машина слетела в кювет, перевернулась, руль вдавился в грудную клетку, правая рука сломана, обе ноги, казалось, тоже (пассажиры не пострадали – ему одному всегда так «везло»). Пострадавшего доставили в больницу Сан-Висент в городке Биллингс, штат Монтана, где он пролежал три недели. В 1933 году он написал об этом рассказ «Дайте рецепт, доктор» (Give Us а Prescription, Doctor), позднее переименованный в «Игрока, монашку и радио» (The Gambler, The Nun and the Radio) [29]29

У нас известен под первым названием. Борис Парамонов пишет, что советские переводчики самовольно переименовали рассказ, но на самом деле они следовали первоначальному авторскому заголовку.

[Закрыть].

«У него пошаливали нервы, и когда он был в таком состоянии, ему не хотелось видеть людей. К концу пятой недели нервы расходились, и хотя он радовался, что они продержались так долго, он все же не хотел подвергать себя экспериментам, когда уже заранее знал их результат. Мистер Фрэзер испытывал это и раньше. Единственно, что было для него ново – это радио. Он слушал его всю ночь, приглушив его так, что было едва слышно, и приучал себя слушать, ни о чем не думая». Кроме радио, Фрэзера развлекает монашка Цецилия, страстная болельщица: «В международную встречу я чуть было не умерла. Когда вышли „Атлеты“, я прямо-таки в полный голос читала молитвы: „О боже, помоги им попасть в цель! О боже, ну дай же ему забить! О боже, дай им выиграть!“ А когда третья игра подходила к концу, тут уж я совсем не выдержала. „О боже, пусть он пробьет хорошенько! О боже, дай ему силы“. А потом настал черед бить „Кардиналам“, это был сплошной ужас. „О боже, не дай ему попасть!“» Это один из лучших женских персонажей у Хемингуэя, «характерные» героини ему удавались лучше лирических, но в этом он не одинок.

В больнице разворачивается еще одна история: мексиканец подстрелил другого, профессионального картежника, друзья приходят узнать о здоровье раненого и ведут занятные беседы. Когда Хемингуэй писал рассказ, в Мексике шла гражданская война, частично на религиозной почве: после победы революции 1910–1917 годов правительство приняло репрессивные меры против католической церкви, и в 1929-м начались крестьянские бунты, в которых священники принимали активное участие. Мексиканцы спорят о том, является ли религия «опиумом народа»; о революции они не говорят, но рассказ завершается размышлениями Фрэзера именно о ней. «Революция, – подумал мистер Фрэзер, – не опиум. Революция – катарсис, экстаз, который можно продлить только ценой тирании. Опиум нужен до и после». (В первом русском переводе слова о тирании были опущены.) Запомним эту фразу.

После аварии Хемингуэй, наконец, заметил, что несчастные случаи становятся закономерностью, и в шутливом письме Перкинсу предложил застраховать свою жизнь. Ему было не до шуток – ноги уцелели, но он боялся, что не сможет владеть рукой. По воспоминаниям Полины, не мог спать, нервничал, набрасывался на людей – когда Маклиш приехал его навестить, сказал, что тот специально явился смотреть, как он умирает. Годами позднее, в книге «Зеленые холмы Африки», он напишет: «…открытый перелом между плечом и локтем, кисть вывернута, бицепсы пропороты насквозь, и обрывки мяса гниют, пухнут, лопаются и, наконец, истекают гноем. Один на один с болью, пятую неделю без сна, я вдруг подумал однажды ночью: каково же бывает лосю, когда попадаешь ему в лопатку и он уходит подранком; и в ту ночь я испытал все это за него – все, начиная с удара пули и до самого конца, и, будучи в легком бреду, я подумал, что, может, так воздается по заслугам всем охотникам. Потом, выздоровев, я решил: если это и было возмездие, то я претерпел его и, по крайней мере, отныне отдаю себе отчет в том, что делаю. Я поступал так, как поступили со мной. Меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком. Я всегда ждал, что меня что-нибудь убьет, не одно, так другое, и теперь, честное слово, уже не сетовал на это. Но, так как отказываться от своего любимого занятия мне не хотелось, я решил, что буду охотиться до тех пор, пока смогу убивать наповал, а как только утеряю эту способность, тогда и охоте конец». Люди, любящие животных и не любящие Хемингуэя, дивятся логике этого рассуждения. «Я поступал так, как поступили со мной» – кто поступил? Лоси? Гризли? Может, не надо было с похмелья за руль садиться? Но он в этом отрывке связал все – нелепое ранение в 1918 году, беспрестанные увечья, ощущение, что «весь мир против него».

Однако мир, если не считать несчастных случаев, был к нему благосклонен, экономический кризис его не трогал. В ноябре 1930 года «Парамаунт пикчерз» приобрела права на экранизацию «Прощай, оружие!» за 80 тысяч долларов. Фильм – первая экранизация Хемингуэя, – вышел в 1932-м, играли в нем звезды, Хелен Хейс и Гари Купер, ставший позднее его другом, сценарий написали Бенжамин Глейзер и Оливер Гарретт, режиссер Фрэнк Борзаг; картина получила два «Оскара», но не удовлетворила автора – мелодраматично и слащаво. Той же осенью режиссер Лоуренс Столлингс поставил по роману пьесу – она не имела успеха и сошла со сцены уже через три недели.

Двадцать первого декабря больного выписали, и после недолгого пребывания в Пиготте они с Полиной вернулись в Ки-Уэст. Рука восстановилась, но мучили боли, депрессия долго не отпускала – хромал, отпустил волосы и бороду, дети принимали его за бродягу. В больнице он привык пить спиртное не после обеда, как обычно, а в течение всего дня, на работе это сказывалось не лучшим образом, так что зима 1931-го получилась довольно тоскливой. Тем не менее работал над книгой «Смерть после полудня», написал рассказ «Перемены» (The Sea Change, опубликован в декабре 1931 года в «Квортере»): женщина признается любимому в связи с другой женщиной, он отвечает цитатой из стихотворения Александра Поупа: порок «мы сперва терпим, потом жалеем, а затем принимаем». Следует ли понимать так, что Полине был свойствен сей порок, а муж его терпел, жалел и принял? Некоторые исследователи полагают, что так оно и было. Хотя, возможно, сюжет навеяла не Полина, а ее сестра Вирджиния, а может, просто поэзия Поупа. Сам автор, когда его спрашивали, откуда он взял сюжет для той или иной истории, обычно отвечал, что случайно подслушал беседу неких незнакомцев.

Больного навещали родные и друзья: сперва Кэрол (уже поступившая в колледж), Грейс, Вирджиния Пфейфер, со всеми он поругался; потом, когда ему стало лучше, начали появляться мужчины: дядя Гас, Арчи Маклиш. В начале марта он смог совершить плавание к Драй-Тортугас, казался выздоровевшим физически, но в душе явно что-то было неладно: в середине апреля он написал Фицджеральду, у которого в январе умер отец, странное письмо: «Мне очень жаль, что тебе пришлось приехать в США по такому печальному поводу. Надеюсь прочесть твой отчет об этом в книге, а не на страницах „Пост“. Помни, что у нас, писателей, отец и мать умирают только однажды. Не пренебрегай таким прекрасным материалом». Письмо приводится обычно как доказательство жестокости Хемингуэя, но следует учитывать предысторию. Отец Хемингуэя умер 7 декабря, Фицджеральд написал ему только 28-го: «Дорогой Эрнест, я очень сожалею о твоей беде. Я думаю, что к тридцати годам почти каждый из нас теряет родителей, и всегда, когда вижу своего отца, думаю, что это в последний раз»; после этих слов Фицджеральд начал рассказывать о своих финансовых успехах и сообщать сплетни. Возможно, Хемингуэю то письмо показалось обидным и он на свой лад отомстил.

Угнетенное состояние прошло, когда Полина сообщила о беременности: теперь уж обязательно будет дочка! 29 апреля 1931 года Гас Пфейфер купил в подарок племяннице дом 907 на Уайтхед-стрит, напротив маяка. (Дядюшка уплатил восемь тысяч долларов, остальные 60 тысяч вносились в рассрочку десять лет, преимущественно им же.) Здание было построено французским архитектором в 1851 году: белый известняк, громадные арочные окна со ставнями, по второму этажу – круговая веранда, есть подвал, мансарда, двор размером чуть не с квартал. Остаться бы дома, приводить жилье в порядок и работать, работать, но опять были запланированы развлечения: Африка откладывается, но можно успеть съездить на фиесту и вернуться к родам. В мае Полина с Патриком уехала во Францию, а Эрнест – в Испанию; договорились встретиться в Памплоне.

В Испании только что пала монархия: на муниципальных и парламентских выборах в апреле 1931 года почти 70 % избирателей проголосовали за блок республиканских партий, король Альфонс XIII оставил страну. 14 апреля была провозглашена Вторая республика, в конце года принята новая конституция, президентом избран Нисето Алькала Самора, правительство возглавил Мануэль Асанья. Хемингуэй: «Это была последняя по времени республика, родившаяся в Европе, и я верил в нее». На корриде смена строя не сказалась, фиеста прошла как обычно, по ее окончании Патрика с няней отправили в Андай, родители уехали в Мадрид. Новые знакомства: с художником Луисом Кинтанильей, который «просто и спокойно объяснял мне, почему необходима революция», с корреспондентом «Чикаго трибюн» Джеем Алленом. Беседуя с ним, Папа был навеселе и уверял, что окончил Принстон (потом объяснил, что солгал из зависти к Фицджеральду). Пил, как обычно в путешествиях, очень много. К умеренному питью парижского периода он уже никогда не вернется.

В августе поехали за сыном в Андай. Там проводил лето Морис Спейсер; Хемингуэй, ставший обеспеченным человеком, осознал, что ему необходим поверенный, и Спейсер, который решил «специализироваться» на писателях, взялся вести все его дела, включая налоговые (он будет вести их успешно в течение двадцати лет). 23 сентября отплыли в США, пересеклись в Нью-Йорке с Фицджеральдом, но подробности встречи не известны (Фицджеральд в конце 1931 года обосновался в Монтгомери, штат Алабама). Патрика завезли в Пиготт, сами выехали в Канзас-Сити, где 12 ноября Полина опять посредством кесарева сечения родила второго ребенка, в Ки-Уэст отбыли 19 декабря. Родители были сильно разочарованы: вместо девочки опять появился сын, Грегори. Врачи сказали Полине, что рожать ей больше нельзя, а значит, дочери никогда не будет…

Глава десятая ЛЕОПАРД

На острове не было пресной воды, кроме дождевой, которая стекала по желобам в цистерны: сперва ее не хватало даже на хозяйственные нужды, но постепенно справились, устроили водопровод, во дворе – бассейн. Работами руководил Отто Брюс: провел электричество, возвел стену вокруг участка, отремонтировал крышу и внутренние помещения. Интерьером занимались Полина и часто гостившая Вирджиния. Из Европы привезли много антикварных вещей, дом отделывали частично в испанском стиле (мебель орехового дерева, резные сундуки, частично в колониальном: циновки, кресла и столы из ротанговой пальмы), частично во французском (изящные туалетные столики, шторы, постельное белье). Обустроили библиотеку, заполнили дом чучелами дичи, оружием и картинами: Миро, Хуан Грис, Уолдо Пирс, Андре Массон, Пауль Клее, Луис Кинтанилья; одну из веранд отвели под зал для бокса, Пфейферы подарили дорогой проигрыватель. Завтракали в постели на французский манер, там же Хемингуэй по утрам работал или читал.

К недостаткам жилища относились термиты, которые всё грызли, и опять же нехватка воды, из-за чего трудно было выращивать цветы: даже пальмы болели и сохли, так что двор был поначалу голый, однако Полина, изучавшая ботанику, и садовник Джим Смит смогли засадить его неприхотливыми растениями. (Прислуги было пять человек: кроме Брюса и садовника, няня Ада Стернс, прачка Ина Хепберн и кухарка Мириам Уильямс.) Полина знала массу рецептов и сама их придумывала, меню взрослых изобиловало блюдами из черепах, моллюсков, дети ели отдельно – гороховое пюре и подобные гадости, о чем, став взрослыми, вспоминали с обидой. Долго считалось, что Хемингуэи в Ки-Уэст разводили шестипалых кошек (это не порода, а мутация), бытовала легенда о том, как капитан дальнего плавания подарил хозяину дома такого котенка; шестипалые кошки действительно населяют Ки-Уэст, но Патрик Хемингуэй в 1980-х годах клялся, что в доме кошек не было, только заходили соседские, зато были собаки, павлины и ручные еноты, один из которых съел свою супругу, за что был застрелен хозяином. Одного забредшего кота, больного, Эрнест тоже пристрелил: по мнению Патрика, то был акт милосердия (даровать смерть), но хозяин кота был иного мнения.

Дом получился прекрасный, не хуже, чем у Мерфи, очень нравился хозяевам, но, не успев обустроиться, они захотели уехать (одна остроумная журналистка назвала их «самыми знаменитыми в мире цыганами»); рука Эрнеста зажила, теперь можно и в Африку. Маршрут: британские колонии Кения и Танганьика (материковая часть нынешнего государства Танзания), компаньоны – Маклиш, Стрэйтер и Чарльз Томпсон. Узнали адреса охотников-проводников, купили ружья, зачем-то пистолет, прочую амуницию, все стоило дорого, но Гас Пфейфер подарил на поездку 20 тысяч долларов. Однако путешествие по разным причинам то и дело откладывалось.

В декабре 1931 года Хемингуэй окончил «Смерть после полудня». Книга необычная: вопреки собственному принципу показывать, не разъясняя, здесь автор все декларирует впрямую. Ее русский перевод фрагментарен и не дает представления о структуре оригинала: текст, состоящий из двадцати глав, выстроен причудливо, мысль вьется, образуя изящные вероники. В первой главе говорится, чем хороша коррида (это не спорт и не ритуал, а «момент истины», ситуация, в которой противники проявляют свои лучшие качества, и тот, кто сильнее, дарует другому прекрасную гибель), во второй и третьей объяснены специальные термины, в четвертой перечислены места, где лучше смотреть бои быков, в пятой автор изящно отклоняется, чтобы признаться в любви к Мадриду, в шестой рассказывает, как матадор готовится к бою, в седьмой делает неожиданный ход – вступает в диалог с некоей старой дамой, задающей глупые вопросы, в восьмой и девятой разъясняет старушке причины упадка корриды в XX веке, в десятой вдруг возвращается к терминологии; три следующие главы представляют эссе о быках (жизнь их с рождения посвящена одной цели – красиво победить или красиво погибнуть), в середине которого читателю наносится неожиданный и страшный удар – другое эссе, «Естествознание мертвых», которое мы цитировали, рассказывая о взрыве на заводе и растерзанных телах женщин («Мы также все сошлись на том, что собирание отдельных кусков – занятие необычайное, и всего поразительнее то, что человеческое тело разрывается на части не по анатомическим линиям, а дробится на куски причудливой формы, похожие на осколки снарядов»).

Глава пятнадцатая повествует о матадоре Бельмонте, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая – о пикадорах, лошадях, бандерильеро и прочих атрибутах корриды; в девятнадцатой автор воспевает смерть на арене, красивую и осмысленную, в противоположность той, что описана в «Естествознании мертвых», а в заключительной извиняется за то, что не описал еще многого – и тут же описывает это многое: «запах жженого пороха, и дымок, и вспышку, и треск ракеты, взорвавшейся над зеленой листвой деревьев, и вкус ледяного оршада, и чисто вымытые, залитые солнцем улицы, и дыни, и росинки, выступившие на кувшине с пивом; аистов на крышах Барко де Авила и аистов, кружащих в небе; красноватый песок арены; и танцы по ночам под волынки и барабаны, огоньки в зеленой листве и портрет Гарибальди в рамке из листьев».

Коррида в «Смерти» трактуется двояко: это и бой быков, и метафора, обозначающая искусство. Как в XX веке изменилась коррида – уже не «момент истины», где ставкой является жизнь матадора, а серия изящных поз, «прием ради приема», – так и в литературе форма начинает подменять суть: «Заметьте: если писатель пишет ясно, каждый может увидеть, когда он фальшивит. Если же он напускает тумана, чтобы уклониться от прямого утверждения <…>, то его фальшь обнаруживается не так легко, и другие писатели, которым туман нужен для той же цели, из чувства самосохранения будут превозносить его. Не следует смешивать подлинный мистицизм с фальшивой таинственностью, за которой не кроется никаких тайн и к которой прибегает бесталанный писатель, пытаясь замаскировать свое невежество или неумение писать ясно». Матадор должен пользоваться красивыми приемами лишь когда они ведут к цели – так и писатель, «как бы удачен ни был оборот или метафора», должен применять их «только там, где они безусловно нужны и незаменимы, иначе, из тщеславия, он портит свою работу».

В «Смерти» Хемингуэй высказал важнейшие мысли о литературе: 1) сформулировал «принцип айсберга»: «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды. Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места»; 2) проехался по критикам, укорявшим его за недостаточную культурность: «Писатель, который столь несерьезно относится к своей работе, что изо всех сил старается показать читателю, как он образован, культурен и изыскан, – всего-на-всего попугай. И заметьте: не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда – сыч»; 3) ответил на обвинения в безыдейности: «Самое главное – жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. Пусть те, кто хочет, спасают мир, – если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир»; 4) объяснил, почему его персонажи, как кажется некоторым, грубы: «Если автор романа вкладывает в уста своих искусственно вылепленных персонажей собственные умствования, – что несравненно прибыльнее, чем печатать их в виде очерков, – то это не литература. Люди, действующие в романе (люди, а не вылепленные искусно персонажи), должны возникать из накопленного и усвоенного писателем опыта, из его знания, из его ума, сердца, из всего, что в нем есть. Если он не пожалеет усилий и вдобавок ему посчастливится, он донесет их до бумаги в целости, и тогда у них будет больше двух измерений и жить они будут долго»; 5) сформулировал отличие талантливого писателя: «Он наделен от рождения только способностью приобретать знание без осознанных усилий и с меньшей затратой времени, чем другие люди, а кроме того – умением принимать или отвергать то, что уже закреплено как знание».

«Если людям, которых писатель создает, свойственно говорить о старых мастерах, о музыке, о современной живописи, о литературе или науке, пусть они говорят об этом и в романе. Если же не свойственно, но писатель заставляет их говорить, он обманщик, а если он сам говорит об этом, чтобы показать, как много он знает, – он хвастун». Автор «Смерти» – человек культурный: ему «свойственно говорить о старых мастерах», и он, проявив тонкость вкуса, оценивает Гойю, Веласкеса, Эль Греко; он также имеет право судить о коллегах и судит их строго: Уайльду приписаны «ленивая, тщеславная распущенность», он «предал свое поколение», Уитмен проявляет «отвратительную, сентиментальную фамильярность», Андре Жид – «ханжески-эксгибиционистское… высокомерие старой девы», Жан Кокто и Раймон Радиге охарактеризованы в более сильных выражениях. Мишени для критики выбраны не случайно – тут тоже параллель с боем быков. Среди матадоров развелось много «голубых», что ведет к упадку корриды, – то же и в искусстве; в живописи для Эль Греко, искупившего свою особенность творчеством, автор делает исключение, но в литературе все «такие» – бездари. Гомосексуализм не давал автору покоя: он даже включил термины из этой области в завершающий книгу глоссарий, а также поведал «старой даме» случай, когда некий журналист был свидетелем домогательств старшего друга к младшему, чем дал биографам повод предположить, что младший друг и автор – одно и то же лицо. Если он не хотел подобных сплетен, ему не следовало так привязываться к этой теме. Но в том и состоит мужество литератора: пишу о чем хочу, и подите все к черту…

Кроме формалистов, идеологов и гомосексуалистов, искусство губят «гуманисты» – тут Хемингуэй либо выбрал не самый удачный термин, либо нарочно спутал карты (второе вероятнее: он не делал ошибок, а наносил изощренные удары), поскольку к «гуманистам» он причислил как тех, кто ратует за благопристойность и возражает против «грубых слов», так и тех, кто не одобряет корриду, так что пафос книги в упрощенном виде можно передать так: есть настоящие мужчины, которые участвуют в бычьих боях (или смотрят на них с трибуны – по Хемингуэю, это одно и то же) и не боятся ни смерти, ни разговора о ней – и есть другие, что под покровом «гуманности» скрывают «консервированное бесплодие».

Книга вышла у Скрибнера 23 сентября 1932 года тиражом 10 300 экземпляров. Она не заинтересовала «простых читателей», равнодушных к корриде. Не понравилась идейным критикам: пропагандировать экзотический спорт и турпоездки в Испанию, когда в США миллионы безработных, неуместно, а нужно писать о политике, экономике, положении народа; одному из них, Полу Ромену, Хемингуэй ответил, что отказывается писать о «левых» и «правых», литература не может быть «левой» или «правой», а только хорошей или плохой, что же касается его лично, он только описал свой опыт и ничего не пропагандировал. Еще до выхода «Смерти», весной 1932-го, он обсуждал тему политики в литературе в переписке с Дос Пассосом, который к тому времени обратился в коммунизм и издал «идейный» роман «1919»: политические системы, писал он, преходящи, существуют только люди, и вообще ему «приятнее слушать вой койотов в Вайоминге, чем дебаты Гувера и Рузвельта».

Критики также сочли нападки Хемингуэя на коллег (кроме вышеназванных, он лягнул Фолкнера и изничтожил Олдоса Хаксли) несправедливыми и глупыми. Все это он мог стерпеть, а ругательства таких людей, как Макэлмон (назвавший книгу «Бычьим путеводителем»), его даже радовали, хуже другое: его работу называли нудной, стилистской (а ведь он выступал против «стилистов»), подростковой. Ужасно было высказывание Менкена о том, что Хемингуэй «беспрестанно доказывает, что он мужчина», и всем это уже наскучило. Но еще ужаснее был отзыв человека, которого он уважал безмерно, Эдмунда Уилсона, написавшего, что, начиная со «Смерти», Хемингуэй «перестал управлять своим талантом» и «впал в пустословие».

Писателя всегда бранят, если он напишет книгу, непохожую на прежние. В «Смерти» нет «хемингуэевских диалогов», рубленых фраз, недосказанности, она изобилует разъяснениями и вычурными, изящно скругленными периодами. Каждый исследователь Хемингуэя считает своим долгом заявить, что какая-либо его работа переоценена (как правило, «Старик и море»), а другая недооценена; автор данной книги, не являясь литературоведом, все же берет на себя смелость предложить в качестве такой работы именно «Смерть»: этот текст с его арабесками, выпадами и уколами – блистательный пример того, как содержание определяет форму. Об изящном надо писать изящно, о философском – солидно, об Уайльде – так, как написал бы сам Уайльд. Велика важность, что Хемингуэй обругал других писателей – они не нуждаются в защите, Толстой ругал Шекспира, от этого ни тот ни другой ничего не потеряли. Мужество Хемингуэя не в том, что он посещал корриду и ругал «ненастоящих мужчин», а в том, что он создал трактат о смерти, предмете, от обсуждения которого все стараются ускользнуть, прикрывшись религией или этикой. Зачем нужна такая книга, когда трудящиеся голодают? Да ни за чем; как сказал тот же Уайльд, «всякое искусство совершенно бесполезно». Но даже животные нуждаются в бесполезных предметах, чтобы развиваться и играть; чем развитей человек, тем больше бесполезного ему необходимо…

Отослав рукопись Перкинсу (тот сдержанно хвалил), автор устроил каникулы: в феврале и марте 1932-го дважды плавал на Драй-Тортугас, а 20 апреля, получив гранки, отправился работать в Гавану. Планировал провести там две недели, а прожил больше двух месяцев: позднее он скажет, что на Кубе его привлекало все – прохладные утренние бризы, при которых «ему работалось как нигде в мире», Гольфстрим, где была «лучшая в мире» рыбная ловля, природа, погода, архитектура и спорт. Куба была в ту пору островком туризма: пляжи, отели, бары, азартные игры, кровавые развлечения, запрещенные в Штатах, как, например, петушиные бои и стрельба по живым голубям, выпускаемым из садков, – тем и другим Хемингуэй моментально увлекся (теперь «местом, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть», стала площадка, где петухи заклевывали друг друга); он также стал фанатом «хай-алай», баскской разновидности пелоты (игры с мячом, похожей одновременно на теннис и бейсбол) – на Кубе эта игра была профессиональной, сам играть не пытался, но болел и делал ставки. Жил он в гостинице «Амбос Мундос» на улице Обиспо. Теперь его скромный номер стал туристским достоянием Гаваны наравне с барами (первый из которых – легендарная «Флоридита»), стрелковыми клубами и прочими местами, которые он посещал. (Чтобы узнать подробно, в какие кафе Хемингуэй ходил, что он пил, ел и т. д., читайте опубликованную на русском книгу Норберто Фуэнтеса «Хемингуэй на Кубе»; пересказывать все это нет смысла.) Но почему он жил там один? Найти предлог уехать от жены можно всегда, причина же, как считается, заключалась в другой женщине, с которой он познакомился на пароходе из Европы.

Грант Мейсон, богач, глава нескольких успешных фирм, часто уезжал по делам, его жена Джейн оставалась одна. В 1932-м ей было 27 лет; взбалмошная светская красавица, она напоминала и Сару Мерфи, и Дафф Туизден, и Зельду Фицджеральд, но была в большей степени «львицей», чем они: обожала охоту, снайперски стреляла, носилась на автомобиле с бешеной скоростью, управляла яхтой и рыбачила лучше мужчин, пила – тоже: этот типаж Хемингуэя привлекал. Принято считать, с его собственных слов (в пересказе его старшего сына и Дос Пассоса), что у него с Джейн была связь, но доказательств нет. Сохранившиеся фрагменты переписки явствуют, что отношения были, во всяком случае с ее стороны, дружескими: он восхищался ею, она плакалась ему в жилетку, он говорил, что она «пьянит без вина», она писала, что «сыта по горло» женской долей, хочет свободы на мужской лад, мечтает бросить светскую жизнь и поселиться в Африке со своим возлюбленным Ричардом Купером, о котором она без конца рассказывала как Хемингуэю, так и его жене – с Полиной она тоже переписывалась. Она пыталась писать, ее рассказы отклоняли, он рекомендовал ей попробовать пьесы. «Как ты? Пишешь? Это – жестокий бизнес, дочка, поверь…» (Хемингуэй теперь всех молодых женщин звал «дочками», хотя слишком наивно объяснять это тоской по неродившейся дочери.) Кроме того, что Джейн была влюблена в другого мужчину, она страдала алкоголизмом, приступами депрессии, и вообще у нее была куча проблем, так что вряд ли в ее душе нашлось место для романа с Хемингуэем. Товарищество вероятнее: уж очень они были похожи.