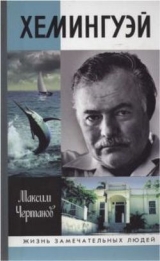

Текст книги "Хемингуэй"

Автор книги: Максим Чертанов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 42 (всего у книги 45 страниц)

Возможно, замысел Хемингуэя действительно был направлен против Фолкнера, но сам он этого не признавал. Он был поглощен работой и не мог остановиться: по договору с «Лайф» должен был дать 10 тысяч слов, а у него уже в январе 1960-го было написано около 110 тысяч. С февраля он начал слепнуть. Хотчнеру говорил, что единственная книга, которую он может читать – напечатанный крупным шрифтом «Том Сойер», жаловался на усталость, на то, что «голова не в порядке», но писать не прекращал. Хотчнер к тому времени вел дела Хемингуэя, особенно связанные с кино и телевидением: он адаптировал и договорился о телепостановке «Прощай, оружие!» и «Непобежденного» в 1955-м, «Иметь и не иметь» в 1957-м, «Мира Ника Адамса» (по ранним рассказам) и «Пятидесяти тысяч» в 1958-м, «Колокола» в 1959-м, «Пятой колонны» и «Дайте рецепт, доктор» в 1960-м. Теперь он вел переговоры с киностудией «XX век-Фокс» о съемках полноэкранного фильма о юности Ника Адамса (киностудия предлагала 100 тысяч долларов, автор потребовал 900 тысяч – так и не сошлись). Он же помогал в редактировании; в июне Хемингуэй попросил его приехать, чтобы сократить «Опасное лето». Хотчнер прибыл 21 июня и обнаружил Папу в ужасном состоянии: тот едва мог читать. «Я вижу слова на странице только первые десять – двенадцать минут, пока не устают глаза».

Гость сделал предложения по сокращению текста, хозяин отклонил их, причем в письменной форме, хотя они сидели в одной комнате – эту манеру он перенял у Фицджеральда. Написал, что «дюжину раз просматривал каждую страницу» и не нашел ни одного слова, которое можно было бы сократить, что он пишет «вещь в духе Пруста», где эффект достигается полнотой деталей, и «устранение любой мелочи убьет книгу». Но наплевать на договор и писать как хочется тоже не мог: боялся финансовых потерь (гонорар от «Лайфа» составлял 90 тысяч долларов плюс 10 тысяч за право публикации на испанском). На четвертый день уступил. Хотчнер сократил рукопись до 70 тысяч слов, Хемингуэй одобрил, отдали в «Лайф», где ее сократили еще на пять тысяч и, разбив на три части, опубликовали в сентябре 1960 года; то была последняя прижизненная публикация Хемингуэя. В 1985 году «Опасное лето» вышло книгой в «Скрибнерс»: редактор Майкл Питш урезал его до 45 тысяч слов и разбил на 13 глав. Как и Хотчнер, он клялся, что не выбросил ничего важного, а лишь убирал бесконечные нудные повторы. Критики и читатели были единодушны: само-плагиат, работа вторичная по отношению к «Смерти» и посему интересная лишь любителям корриды. Джеймс Миченер, автор предисловия к книжному изданию, назвал «Опасное лето» «историей умирания» – писателя и человека. «Он приехал вновь обрести молодость, а нашел безумие и смерть».

* * *

Перед отъездом из Гаваны Хотчнер прочел также рукопись под рабочим названием «Книга о море» и пришел в восторг; автор попросил Валери прочесть книгу вслух, мялся, сказал Хотчнеру: «Тут еще надо кое-что сделать. Может быть, после книги о Париже, если я еще смогу видеть настолько, чтобы писать». Но он больше не вернется к ней. «Острова в океане» (Islands in the Stream) – пожалуй, самая «сырая» из посмертно опубликованных крупных работ Хемингуэя. Ее текст был отредактирован вдовой и Скрибнером; в предисловии Мэри сказала, что они не добавили ни слова, но «кое-что сократили». Она вышла в «Скрибнерс» в 1970 году (отрывки печатались в том же году в «Эсквайре» и «Космополитен»). На русский она переведена с минимальными цензурными правками: например, в оригинале герой, разговаривая с проституткой, предлагает ей выпить за Батисту, Рузвельта, Черчилля, Сталина и Гитлера, ставя их всех на одну доску.

Текст сырой прежде всего композиционно: части не пригнаны друг к другу, персонажи бесследно теряются. Часть первая, «Бимини», завершающаяся получением известия о гибели сыновей: у художника Томаса Хадсона гостит писатель Роджер Дэвис (оба похожи на автора). Дэвис избивает богатого яхтсмена, который сказал ему, что он плохой писатель, рассказывает другу, как избил еще массу людей. «Борьба со злом не делает человека поборником добра. Сегодня я боролся с ним, а потом сам поддался злу. Оно поднималось во мне, как прилив». Отдельные фрагменты из этой части в измененном виде вошли в «Праздник» – например, воспоминания Хадсона о парижских знакомых («мистер Паунд и мистер Форд, которые пускают жуткие слюни, да еще, того и гляди, укусят», – говорит его сын). Но основное ее содержание – рассуждения о работе.

«– Томми, почему хорошо писать картины – удовольствие, а хорошо писать книги – сплошная мука? Я никогда не был хорошим художником, но даже мои картины доставляли мне удовольствие.

– Не знаю, – сказал Томас Хадсон. – Может быть, в живописи яснее традиция и направление и есть больше такого, на что можно опереться. Даже если отклонишься от главного направления большого искусства, все равно оно есть и может служить тебе опорой.

– А потом, мне кажется, живописью занимаются более достойные люди, – сказал Роджер. – Будь я стоящим человеком, из меня, может, и вышел бы хороший художник. Но, может, я такая сволочь, что из меня получится хороший писатель».

Хадсон-Хемингуэй размышляете Дэвисе-Хемингуэе: «Все, что ни создает художник или писатель, – часть его ученичества и подготовки к тому главному, что еще предстоит сделать. Роджер извел, истощил, разменял на мелочи свой талант. Но, может быть, в нем еще хватит животных сил и свободы ума, чтобы начать, все снова? Всякий честный писатель, наделенный талантом, может написать хотя бы один хороший роман, думал Томас Хадсон. Но в те годы, что должны были быть годами ученичества, Роджер нещадно эксплуатировал свой талант, и кто знает, не растратил ли он его до конца. Не наивно ли думать, что можно не ценить и не совершенствовать мастерства, пренебрегать им, пусть даже это пренебрежение – только поза, и в то же время рассчитывать, что, когда придет время, твой мозг и твои руки будут по-прежнему мозгом и руками мастера». Роджер «в действии был настолько же хорош и разумен, насколько нехорош и неразумен он был в своей жизни и своей работе…», он «всячески старался заглушить свой талант быть верным в любви и в дружбе – лучшее, что в нем было, наряду с талантом художника и писателя и со многими славными человеческими и животными чертами. Он всем был неприятен в эту пору загула – и себе и другим, и он это знал, и злился из-за этого, и с еще большим азартом крушил столпы храма. А храм был прекрасный и прочно выстроенный, и такой храм внутри себя нелегко сокрушить. Но он делал для этого все что мог».

Но и Хадсон тоже губил «лучшее, что в нем было» и эксплуатировал свой талант: «Владеть кистью он умел давно и считал, что делает это с каждым годом лучше и лучше. Но внести порядок в свою жизнь и дисциплинировать свою работу ему оказалось очень и очень трудно, потому что было в его жизни время, когда он был далек от всякой дисциплины. Безответственным он никогда не был, но был недисциплинирован, эгоцентричен и беспощаден. Теперь он знал это не только потому, что многие женщины ему об этом говорили, но потому, что в конце концов сам к этому пришел. И тогда он решил, что впредь будет эгоцентричен только в своих картинах, беспощаден только в работе и что сумеет дисциплинировать себя и примириться с дисциплиной».

Часть вторая, «Куба» – самая «растрепанная»: тут и нежнейшее эссе о кошках, и длинный разговор с проституткой, приезд матери Тома, которой Хадсон не сообщает о гибели сына, так как хочет сначала лечь с ней в постель, потом рассказывает, и они вновь предаются любви.

«– Может быть, нам, правда, поесть чего-нибудь и выпить по стакану вина?

– Бутылку вина, – сказала она. – Он был такой красивый мальчик, Том. И такой забавный, и такой добрый». (Со смерти сына прошло не десять лет, а всего несколько дней…)

Часть третья, «В море» – охота на яхте за немецкими подлодками, гибель героя и здесь же ответ на вопрос «Когда же тебе жилось лучше всего?» – не тогда, когда играл в моряка, стрелка или рыбака, а тогда, когда был молод, трезв и здоров и жил с Хедли, «единственной, которую по-настоящему любил», когда «жизнь была проста и деньги еще не водились в ненужном избытке, и ты был способен охотно работать» – и теперь, летом 1960-го, он попытался завершить книгу об этих прекрасных временах.

* * *

При жизни автора книга о Париже не вышла. Мэри писала: «После смерти Эрнеста я нашла рукопись „Праздника“ в синей коробке в его комнате в нашем доме в Кетчуме, вместе с проектом предисловия и списка названий – это была заключительная работа, которую Эрнест сделал для книги». С помощью Хотчнера и редактора «Скрибнерс» Гарри Брэга наследница выпустила ее в свет в 1964 году. Названия не было, Скрибнер предложил «Парижские очерки», но Хотчнер и Мэри остановились на том, которое все знают: A Moveable Feast. (Хотчнер утверждал, что Хемингуэй в разговоре с ним употребил это выражение применительно к Парижу.) Его прекрасно перевели на русский – «Праздник, который всегда с тобой», хотя в подлиннике оно более многозначно: Moveable Feast означает «переходящий» религиозный праздник, наподобие Пасхи, а также «волнующий праздник» и т. д. (Цензурных вырезок в русском переводе было мало и они не носили идеологического характера: например, сократили диалог Хемингуэя с Гертрудой Стайн о гомосексуальности, подвергли значительной правке очерк «Проблема измерения» (A Matter of Measurements), назвав его «Проблема телосложения»: в подлиннике Фицджеральд беспокоится не о своем сложении, а о своем пенисе.) Книга в этой редакции – яркая, прелестная, создающая ощущение свежести, молодости, ясного утра, доставляющая наслаждение почти физическое – читаешь, и хочется в Париж, и жить хочется, – влюбила в себя миллионы читателей. Однако есть люди, усомнившиеся в том, что Хемингуэй написал именно ее.

Валери Денби-Смит и Хотчнер свидетельствуют, что Хемингуэй редактировал «Праздник» параллельно с «Опасным летом»: немного в Испании, затем в Кетчуме и Гаване. Валери перепечатывала черновики, читала, он правил. По словам Хотчнера, когда он уезжал из Гаваны 1 июля, то увез не только «Опасное лето», но и «Праздник»: автор сам велел отдать его Скрибнеру для публикации. Однако существует черновик письма Хемингуэя Скрибнеру от 18 апреля 1961 года, в котором он говорит, что считает книгу требующей правки (хотя все изменения, которые он пытался вносить в текст, отданный Хотчнеру, только ухудшают ее), что она несправедлива к его женам и к Фицджеральду и что у нее «отсутствует финал»; он предлагает печатать ее без последней главы, которую обязуется переделать. Письмо написано в период, когда Хемингуэй был уже совсем болен, но многие изыскатели считают, что ему нужно доверять в большей степени, чем словам Хотчнера (на самом деле источники не противоречат друг другу: Хемингуэй летом 1960 года мог считать книгу готовой, а потом изменить мнение). Дополнительную путаницу вносят заявления Мэри, которая то говорила, что муж завершил «Праздник» еще в 1959-м, то – что не видела окончательного варианта до смерти мужа.

В 1979 году, когда значительная часть архива Хемингуэя была открыта для доступа в Библиотеке имени Кеннеди, профессор Гарри Бреннер из университета Монтана обрушился с критикой на издание «Праздника» 1964 года. По его мнению, вдова самовольно поменяла местами главы (американцы справедливо предпочитают называть их очерками, но для нас «глава» звучит привычнее), напрасно вставила плохой фрагмент «Рождение новой школы» и уничтожила фрагменты заключительной главы, в которых говорилось о Хедли. Мэри и Хотчнер, естественно, эти обвинения опровергали. Книга в их редакции заканчивается именно признанием в любви к Хедли – если уж Мэри хотела уничтожить память о ней, так выкинула бы всю главу. Но сомнения остаются.

После смерти Мэри, в 2009 году, в том же издательстве (теперь оно влилось в «Саймон энд Шустер»), появился новый вариант «Праздника», так называемая «восстановленная редакция», опубликованный по инициативе и под редакцией Шона Хемингуэя, сына Грегори и ставшей его женой Валери Денби-Смит (они познакомились на похоронах Папы). Он оставил заглавие, но пояснил, что название, придуманное его дедом, было «Париж в ранние дни». Шон повторил замечания Бреннера, сказал, что текст не предназначался для печати и Мэри, публикуя его, бессовестно нарушила волю автора (а сам он не нарушил!), но пошел дальше, утверждая, что Мэри «сама сделала» (не написала, конечно, но слепила) заключительную главу и выставила в дурном свете Полину, желая оскорбить память соперницы (а Хедли почему-то оставила).

Вот отличия «восстановленной» редакции от прежней (вооружитесь русским текстом и будьте внимательны): предисловие удалено, так как Мэри «слепила» его из разных высказываний мужа; две первые главы – «Славное кафе на площади Сен-Мишель» и «Мисс Стайн поучает», – без изменений; третья, «Потерянное поколение», – стала седьмой, четвертая, «Шекспир и компания», – третьей, «Люди Сены» – четвертой, «Обманная весна» – пятой, «Конец одного увлечения» – шестой; восьмая и девятая – «На выучке у голода» и «Форд Мэддокс Форд и ученик дьявола» оставлены на своих местах. Глава десятая, «Рождение новой школы», исключена и перемещена в «Приложения». Это юмористический рассказ о беседе с молодым человеком, который мешает писателю работать.

«Передо мной уже был критик, и я спросил, не хочет ли он выпить, и он согласился.

– Хем! – сказал он, и я понял, что теперь со мной говорит критик, так как в разговоре они ставят имя собеседника в начале предложения, а не в конце. – Должен сказать, я нахожу твои рассказы немного суховатыми.

– Очень жаль.

– Хем, они слишком худосочны, слишком ощипаны.

– Это нехорошо.

– Хем, они слишком сухи, худосочны, слишком ощипаны, слишком жилисты.

Я виновато нащупал в кармане кроличью лапку.

– Я постараюсь подкормить их немного.

– Но только смотри, чтобы они не разжирели.

– Хэл, – сказал я, пробуя говорить, как критики. – Я постараюсь не допустить этого».

Десятой стала бывшая 11-я глава «В кафе „Купол“ с Паскеном», 11-й – «Эзра Паунд и его „Бель Эспри“» под новым названием «Эзра Паунд и гусеница-листомерка»: фрагмент о «Бель Эспри», обществе, учрежденном Эзрой, чтобы помогать писателям выбираться из нужды, прелестный смешной рассказ, отправлен в «Приложения» – Шон старался выкинуть из книги деда все юмористическое, 12-й в версии Шона идет глава «Довольно странный конец», 13-й – «Человек, отмеченный печатью смерти», 14-й – «Эван Шипмен в кафе „Лила“», 15-й – «Носитель порока». После них, 16-м, вставлен фрагмент из бывшей заключительной главы – до момента появления в жизни героя и Хедли злых богачей Мерфи, – озаглавленный «Зима в Шрунсе». Далее идут, как и в прежней редакции, «Скотт Фицджеральд» и «Ястребы не делятся добычей», а завершается новая редакция анекдотической «Проблемой измерения». Ранее венчавший книгу «Париж, который никогда не кончается» разобран на винтики и распихан по разным местам.

Остальное дано в «Приложениях»: «Рождение новой школы», «Эзра Паунд и его „Бель Эспри“», а также ряд фрагментов, отсутствовавших в первой редакции. «Повествование от первого лица» – ответ критикам, прежде всего Янгу и Уилсону, которые пытались объяснять хемингуэевское творчество обстоятельствами его жизни; да, многие молодые авторы пишут о своем опыте, но он, Хемингуэй, крайне редко поступал так и преимущественно писал о том, что слышал от других. «Тайные удовольствия» – все те же игры с волосами: герой «Праздника» отпускает длинные локоны, его жена стрижется по-мужски. «Странный боксерский клуб» – история о человеке, который обучался боксу в дансинге; «Резкий запах лжи» – рассказ о Форде, еще более недоброжелательный и грубый, чем в первой редакции: свою неприязнь к коллеге Хемингуэй объясняет тем, что тот постоянно лгал (говорят, что больше всего мы ненавидим в других собственные пороки). «Образование мистера Бамби» – история, в которой малолетний сын Хемингуэя учит Фицджеральда пить, и тут же воспоминания об Андре Массоне. Фрагмент «Скотт и его парижский шофер» о пьянстве Фицджеральда вообще не имеет отношения к Парижу: его действие происходит в США в 1928 году.

Далее следует то, ради чего Шон и затеял все мероприятие: фрагмент «Рыба-лоцман и богачи» – часть бывшего заключительного очерка, где рассказывается о Мерфи и о том, как Полина увела мужа у подруги. Внук Полины внес в этот текст принципиальные изменения. Теперь его дедушка меньше винит бабушку, а больше – себя. «Для девушки обманывать свою подругу было ужасно, но то, что это не оттолкнуло меня, было моей виной и моей слепотой». «Поскольку я позволил втянуть себя в это и влюбился, значит, я был во всем виноват и жил, мучась угрызениями совести». «Восстановленный» Хемингуэй говорит, что собирался написать книгу жизни с Полиной, которая «была прекрасна, хотя началась трагически». «Это могла бы быть хорошая книга, потому что в ней рассказывалось бы о многом, чего никто не знает и не может знать, и в ней были бы любовь, раскаяние, невероятное счастье и горе».

Завершает «Приложения» маленький фрагмент «Ничто и только ничто» (Nada y Pues Nada, выражение заимствовано из рассказа «Там, где чисто, светло»), написанный Хемингуэем 1—З апреля 1961 года: больной в отчаянии жалуется, что его память разрушена и его сердце умерло, но пытается убедить себя, что еще может работать: «Я не забуду, как писать, это то, для чего я родился, и я делал это и буду делать снова». Заключительная фраза – «но есть укромные места и тайники, где вы можете оставить на хранение сундучок или рюкзак с памятными для вас вещами… Эта книга хранит вещи из тайников моей памяти и моего сердца. Даже если первая все забыла, а второго больше нет», – словно написана Прустом…

Шон Хемингуэй говорил в интервью, что его редакция «ближе к истинному замыслу» деда и что он «вернул на свои места то, что Мэри испортила». (Его мать, непосредственно участвовавшая в работе Хемингуэя над «Праздником», не высказала определенного мнения по этому вопросу.) Хотчнер ответил открытым письмом, исполненным возмущения: летом 1960-го автор отдал ему книгу, а вовсе не «фрагменты», как утверждает внучек; ни Хотчнер, ни Мэри заключительной главы не «слепили», она была точно такой, как в редакции 1964 года. Возмущены были многие – литературовед Томас Липскомб назвал Шона «вандалом», который «изрубил топором произведение искусства»: очерк «Париж никогда не кончается», который «вандал», искромсав, запихнул в «Приложения» – «никакое не приложение, а ключевая часть художественной кульминации книги». А Хотчнер ставит принципиальный вопрос: выходит, потомок любого писателя может переделывать книги как ему взбредет в голову, чтобы не обидеть бабушку, дядюшку и т. п.? До какой степени наследники авторского права могут распоряжаться художественным произведением?

На наш взгляд, Шон действительно поступил как вандал, лишенный художественного вкуса. Книга утратила цельность, стала более серьезной и унылой. Ужасен выбор заключительных фрагментов: в основной части – совершенно необязательная история о пенисе Фицджеральда (хороша кульминация!), в «Приложениях» – мрачные строки, характеризующие душевное состояние автора в 1961 году в больнице и не имеющие никакого отношения к Парижу 1920-х годов. Хочется верить, что победит та книга, к которой мы все привыкли, книга – весенняя льдинка, книга о молодых, веселых, нежных. «Когда мы вернулись в Париж, стояли ясные, холодные чудесные дни. Город приготовился к зиме. На дровяном и угольном складе напротив нашего дома продавали отличные дрова, и во многих хороших кафе на террасах стояли жаровни, у которых можно было погреться. В нашей квартире было тепло и уютно. Мы клали на пылающие поленья boulets – яйцевидные брикеты спрессованной угольной пыли, на улицах было по-зимнему светло. Привычными стали голые деревья на фоне неба и прогулки при резком свежем ветре по омытым дождем дорожкам Люксембургского сада. Деревья без листьев стояли как изваяния, а зимние ветры рябили воду в прудах, и брызги фонтанов вспыхивали на солнце». «Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы». Читаешь, и хочется в Париж, и жить хочется…

* * *

Двадцать пятого июля 1960 года Хемингуэй навсегда оставил Кубу, бросив в доме книги, картины, ценности, несколько десятков кошек и девять собак. Почему? Есть противоположные версии, кубинская и американская; начнем с американской, так как она появилась раньше: Хемингуэй боялся конфискации усадьбы и не одобрял режим Кастро. Бояться, конечно, было чего – к июлю Кастро экспроприировал американской собственности на 800 миллионов долларов (на что Эйзенхауэр ответил введением торгового эмбарго) – но бросить дом и было вернейшим способом потерять его, а если б хозяин остался, мог уговорить не трогать его собственность, ведь он публично поддержал новый режим. Далее, Хемингуэй никогда прямо не говорил (во всяком случае, об этом не известно), что осуждает Кастро. Косвенным подтверждением того, что ему новый режим не нравился, служит телефонный разговор с Хотчнером, который тот привел в «Папе Хемингуэе»:

«Э. X. Дома все в порядке. Я держусь жизнерадостно, как обычно, но это неправда…

А. X. Почему? Ведь ты сказал, все в порядке…

Э. X. Это дома. Но атмосфера Кастро – это другое. Это не хорошо. Совсем не хорошо. Не знаю, что будет, когда я вернусь к работе. Единственное, чего мне хочется, это работать. Я молю Бога, чтобы Штаты не сократили закупки сахара. Это значило бы отдать Кубу русским. Тебя удивят перемены, хорошие и плохие. Очень много хороших. После Батисты любая перемена к лучшему. Но антиамериканизм растет. Повсюду. Уж ты поверь. Если они захотят, я уверен, что они и меня выведут из игры. <…> Мне останется только получить медаль: „Списан в утиль“ и повесить на шею табличку: „После двадцати пяти лет жизни распродается все“».

Далее Хотчнер рассказывает, как они со встретившим его Хемингуэем ехали 21 июня из аэропорта: «Пока мы ехали по улицам Гаваны, я замечал всюду антиамериканские лозунги, написанные на стенах. Плакаты „Куба – да! Янки – нет!“ висели на всех улицах. На 4 июля была назначена большая антиамериканская демонстрация, и Кастро должен был произносить речь на митинге в центре города. <…> Эрнест сказал: „Это похоже на кошмар Кафки. Я стараюсь бодриться как всегда, но мне тяжело. Я страшно устал и разбит душевно“.

А. X. Что тебя больше всего беспокоит – Кастро?

Э. X. Это только часть. Лично меня он не трогает. Для них я хорошая реклама, может, поэтому они меня не трогают и позволяют мне остаться жить здесь, но я прежде всего американец и не могу оставаться здесь, когда всех американцев изгнали и мою страну поносят. Думаю, я знал, что все кончено для меня, еще той ночью, когда они убили Блэк Дога. Люди Батисты вломились сюда ночью, и бедный Блэк Дог, старый и полуслепой, пытался защитить дом, а солдат забил его до смерти. Я тоскую по нему так же сильно, как тосковал по каждому другу, которого терял. А теперь я теряю дом – нет смысла врать себе – я знаю, что мне придется оставить все и уехать. А все мое имущество – здесь. Мои книги, мои картины, мое рабочее место и мои воспоминания». Примечательно, что Хемингуэй называет кубинские власти «они», не различая Батисту и Кастро. Но Хотчнер, бывало, привирал – это не доказывает, что он приврал хоть слово здесь, но дает основания сомневаться. Кроме того, у Хемингуэя в голове явно все путалось: он спутал престарелого Блэк Дога с подростком Мачакосом…

Кубинская версия, заключающаяся в том, что американцы принудили писателя оставить Остров свободы, основана также на одном источнике – мемуарах Валери Хемингуэй. Она рассказывает, как Филип Бонсалл летом 1960 года просил Хемингуэя покинуть Кубу, дав понять, что не одобряет Кастро. «Эрнест протестовал: кубинцы были его друзьями, Финка была его домом, ему нужно было писать, изменение политической ситуации ничего не значило. Он видел, как вожди приходят и уходят, на протяжении всей своей жизни на острове. Но это его не касалось. Его дело было – писать. На протяжении всей жизни он демонстрировал свою безусловную верность Соединенным Штатам, хотя и не жил в своей стране. Его верность никогда не подвергалась сомнению. <…>

Филип, добрый, чувствительный, понимающий человек, соглашался с Эрнестом. Он сказал, что ничего не может возразить, что все сказанное Эрнестом совершенно справедливо. Но он говорил, что в Вашингтоне смотрят на вещи иначе. Они видят ситуацию не так, как ее видит Эрнест. Его жизнь на Кубе создает неудобство для его родины. Он мог бы использовать свое положение в благих целях. Если же писатель не готов использовать свою позицию общественного деятеля в защиту родины, то могут наступить плохие последствия. Слово „предатель“ не прозвучало, но подразумевалось.<…> Истинный дипломат, Филип сразу перевел разговор на другую тему и они беседовали как ни в чем не бывало. Присутствовали только Эрнест и Мэри. Эрнест, видимо, не принял угрозу всерьез, но постепенно я заметила, что она все больше занимает его мысли. Во время следующего визита Фил сказал нам, что его отзывают в Вашингтон. Когда он уходил, я увидела печаль, светившуюся в глазах Эрнеста». (Посол был отозван 28 октября, а 3 января 1961 года США разорвали дипломатические отношения с Кубой, «отдав ее русским», как и предсказывал Хемингуэй.)

В показаниях Валери тоже есть неувязка: если при беседе присутствовали «только Эрнест и Мэри», откуда же она узнала о ней в подробностях? Подслушивала под дверью? Когда Папоров разговаривал с братьями Эррера, те, естественно, сказали, что Хемингуэй крыл последними словами Эйзенхауэра и эмбарго и не хотел уезжать с Кубы, но ни словом не упомянули, что посол его принуждал.

Валери никогда не говорила, что Хемингуэй поддерживал Кастро – он лишь хотел «работать и быть вне политики», – но Сирулес, использовавший ее рассказ в своей книге, приукрасил его: Хемингуэя на острове преследовало ФБР, Бонсалл приказал ему публично поносить Кастро, а тот гордо отказался и проч. На самом деле показания Хотчнера и Валери, если разобраться, не противоречат друг другу. Там и там Хемингуэй говорит, что не хочет уезжать, что политика ему мешает, что единственное, чего он хотел бы – жить в своем доме. Вполне вероятно, что и антиамериканизм Кастро его угнетал, и посол подталкивал к отъезду: давили с обеих сторон. А скорее всего, и с третьей: ведь Мэри неоднократно заявляла, что хочет жить в Нью-Йорке, а муж становился все более зависим от нее.

Уезжали в сопровождении Валери. (Дома остался Вильяреалю – он много лет будет смотрителем основанного в усадьбе музея, потом Мэри поможет ему бежать в США.) Два дня пробыли в Ки-Уэст, в бывшем доме Хемингуэя: там жил в тот период лишь шофер Отто Брюс. По его воспоминаниям, Хемингуэй был очень подавлен, тревожился за рукописи (их вывезли с Кубы лишь частично), переживал, что Валери не позволят жить в США. Брюс повез рукописи и другой багаж в Кетчум, а семейство провело неделю в Нью-Йорке. Хемингуэй был слаб, угнетен, жаловался на слепоту, отказывался выходить, боясь слежки, – Скрибнер для переговоров приходил к нему на квартиру. Обсудили издательские планы, решили, что сперва пойдет «Опасное лето», а книга о Париже – потом. Но через несколько дней Хемингуэй заявил, что «Опасное лето» не готово, он зря обидел Домингина, ему необходимо еще раз побывать на корриде. Мэри ехать отказалась и отправила совершенно беспомощного мужа за океан в сопровождении постороннего человека – Луиса Катнера, адвоката, с которым Хемингуэй познакомился, когда обсуждалось дело Эзры Паунда. Летели самолетом в Париж 4 августа. Катнер вспоминал, что ожидал увидеть «буйнопомешанного», но встретил «тихого, вежливого, печального человека».

Из Парижа Хемингуэй поехал один в Малагу к Дэвисам, которые были поражены его состоянием. Гостя мучили ночные кошмары, он постоянно озирался, утверждал, что за ним следят. Сказал, что боится «полного физического и нервного краха в результате смертельной усталости», что ему надоел бой быков – «нечестное и недостойное развлечение». Писал Мэри покаянные письма, называл «бедным котеночком», молил не бросать его, одновременно потребовал прислать к нему Валери. 15 августа секретарша приехала – сказал ей, что ему «еще никогда не было так худо», то надеялся вернуться к работе, то впадал в отчаяние. Пытался переписывать «Опасное лето», ничего не получалось; когда книга с 5 сентября начала выходить в «Лайф», назвал ее ужасной, говорил, что «раскаивается и стыдится». 3 сентября написал жене, что «пережил нервный срыв» и очень боится. Мэри так и не прилетела, но прислала Хотчнера, который прибыл в середине сентября и обнаружил друга в ужасном состоянии: тот уверял, что Билл Дэвис подстроил несчастный случай (они попали в небольшую автомобильную аварию, где Хемингуэй в виде исключения не пострадал), а теперь пытается его отравить, что он не может доверять даже Валери, что Домингин «затеял заговор» против Ордоньеса и в этом виноват он, Хемингуэй, столкнув их в книге. Был слаб, почти ничего не видел, страдал от почечной недостаточности, но не желал показаться врачам, так как они, вступившие в заговор, могут его убить. Потом убежал из «Консулы», переехал в другой отель и четверо суток просидел в номере, отказываясь открывать даже горничным. Хотчнер и Валери разыскали его без особого труда, но их уговоры вернуться домой успеха не имели: он боялся ехать, хотя оставаться в Испании боялся тоже. Не слушая возражений, друзья взяли билет на самолет, и 8 октября 1960 года больного удалось отправить в Нью-Йорк. Жена встречала его в аэропорту. Красивого прощания с Европой, как у полковника Кантуэлла, не вышло.